Полная версия

Тайные безумцы Российской империи XVIII века

Впрочем, то, что до екатерининского времени пребывание в монастырских обителях безумцев для их властей действительно становилось дополнительным бременем, сомнений не вызывает. Тремя годами ранее Синод, прося освободить из нижегородского Печерского монастыря якобы вылечившегося подпоручика Ивана Каирева, прямо ссылался на необходимость его кормить и покупать для него дрова и свечи, из‑за чего монастырь терпел «немалую тягость и убыток»60. В 1754 году власти московского Спасо-Андроникова монастыря писали о невозможности содержать там ученика полотняной фабрики Варлама Ананьева «за пожарным временем и оскудением келей и хлеба». Так как сторожить Ананьева приходилось двум монастырским крестьянам, они несли убытки, «також, де, и государевых работах и податей денежных имеется великая остановка»61. В 1762 году московская духовная консистория обратилась в московскую контору Тайной канцелярии с сообщением, что в Николо-Угрешском монастыре нет средств для содержания отправленных туда безумцев. Однако финансовое обеспечение содержания в монастырях душевнобольных преступников в компетенцию Тайной канцелярии не входило, так что контора ответила лишь, что выздоравливающих надо выпустить, а остальных оставить на прежних условиях62.

Впрочем, в Тайной канцелярии тоже умели считать деньги. Когда в 1753 году после троекратных призывов из тульского Иоанно-Предтечева монастыря московская контора наконец согласилась освидетельствовать якобы выздоровевшего орловского купца Егора Красильникова и убедилась, что он по-прежнему не в своем уме, там констатировали:

…показанному архимандриту Аминадаву так неосмотрительно и несправедливо об оном Красильникове <…> в Тайную канцелярию представлять и тем излишнее в переписках Тайной канцелярии затруднения наносить, и в даче на прогоны казенным деньгам напрасно траты наносить весьма было не следовало63.

Летом того же 1753 года в Покровский монастырь на Нерли64 был отправлен крестьянин Дмитрий Михайлов, говоривший о себе «я, де, сам государь», поскольку «родная его мать, того ж села крестьянка Татьяна Яковлева, когда была жива, и тогда сказывала ему, Дмитрею, что она царского поколения». Уже в январе 1754 года из монастыря пришло сообщение о выздоровлении Дмитрия, в мае еще одно, а в июле монастырское начальство прислало уточнение:

Во оном нашем монастыре и кроме уже именованного весьма нужнаго колодника ныне имеется в присылке некоторые <…> а в том нашем монастыре имеется слуг только два человека, которые часто употребляются в посылки по монастырским потребам, а крестьян хотя имеется несколько душ человек, но и оные ныне все находятся в земледелании и в таковых нужных присмотрах и хранениях нам исправиться стало быть нуждно и невозможно.

Наученная горьким опытом московская контора эти призывы, однако, проигнорировала, и так продолжалось до начала 1756 года, когда руководство Владимирской епархии обратилось непосредственно к главе Тайной канцелярии А. И. Шувалову, который распорядился Михайлова немедленно освидетельствовать. Как, видимо, и предполагали в конторе, выяснилось, что крестьянин по-прежнему безумен, и его отправили обратно, но на сей раз потребовали от монахов объяснения. Настоятель Покровского монастыря иеромонах Фока оправдывался:

Что же он, Михайлов, ныне по свидетельству в Тайной канторе явился паки в прежнем ума своего не состоянии, и то разве он, Михайлов, такое безумие не налагает ли на себя каким притворным образом, или то временно на нем бывает, потому понеже, будучи он, Михайлов, во оном монастыре в содержании, по усмотрению и по спросам моим неоднолично, как из слов, так и с виду казался ума своего пришел во исправлении и никаковых непристойных слов от него произносимо не было65.

Настоятель монастыря, конечно же, не обладал необходимыми познаниями в психиатрии, а крестьянин, вероятно, не стал рассказывать ему о своем высоком происхождении. Другой помещичий крестьянин, Гаврила Семенов, был отправлен в монастырь летом 1765 года. В октябре оттуда сообщили, что он дважды пытался сбежать, а уже в январе 1766 года, что он совершенно излечился. Семенова доставили в Москву для освидетельствования, на котором он вновь сообщил, что ему было видение (см. приложение). Крестьянина отправили обратно. На следующий год монахи вновь сообщили о его выздоровлении, но на сей раз им не поверили, и А. А. Вяземский с сожалением констатировал, что «архимандрит об оном представляет, сколько видеть можно, сщитая того колодника в монастыре у него пребывание себе в тягость». Выяснять отношения с архимандритом, однако, не стали и перевели Семенова в Спасо-Евфимиев монастырь, благо к этому времени он уже стал основным местом содержания политических безумцев66.

Стремление монастырских властей избавиться от обузы было хорошо известно чиновникам политического сыска, неохотно реагировавшим на сообщения о выздоровлении сосланных. Такой расклад порождал подчас ситуации прямо противоположные. Так, в 1749 году в Тайную канцелярию явился бывший солдат Выборгского гарнизона Степан Маслов, бежавший из новгородского Юрьева монастыря, где он провел одиннадцать лет. В конце 1737 года он объявил за собой «слово и дело» и просил, чтобы «повелено было ему, Маслову, дать три полка, а он де Маслов у турецкого салтана Царьград возьмет». По словам беглеца, все это он сказал «в безумстве», а теперь совершенно излечился67. В 1755 году бывший контролер Астраханской портовой таможни Дмитрий Шерков, выдержавший всего год монастырского заключения, совершив побег, также явился в Тайную канцелярию и сообщил:

Прошлого 754‑го прислан я именованный был из Правительствующего Сената во оную Тайную канцелярию в беспамятстве, а особливо в помешательстве ума, где тогда ж по усмотрению той канцелярии отослан был для исправления ума в Звенигород в Савин-Сторожевской монастырь, а как в уме исправлюсь, тогда велено во оную канцелярию от того монастыря репортовать. Где я, будучи, по воле Божией в уме и исправился, о чем и от того монастыря, что я в совершенной ум пришел, многократно во оную Тайную канцелярию писано было, но точию на то указу и поныне не получено. Чего ради принужден я был сам ис того монастыря в прошедшем августе месяце отлучитца и явитца по команде во оную Тайную канцелярию для наилутчего усмотрения и определения паки в службу Ее Императорскаго Величества к статским делам.

И хотя во время расспроса в канцелярии Шерков «озирался по сторонам, яко изумленной, чего ради и руки ему приложить не дано», просьбу его удовлетворили и отправили для продолжения службы в Коммерц-коллегию68. Ранее, в 1741 году, два человека – солдат Степан Бодягин и бомбардир Иван Башилов – после года, проведенного в монастырях, первый – в Калязине, а второй – в Иосифо-Волоколамском, были отправлены обратно в свои полки для продолжения службы69. Два года понадобилось для выздоровления в Иверском монастыре кирасиру Ивану Жданову, который был сослан за то, что «в ыступлении ума» топтал ногами складни и грозился их сжечь, говоря «образам де молиться не буду, оне, де, сделаны от мужика, а я, де, знаю бога на небе»70. Майор Низового корпуса Сергей Владыкин, называвший в 1734 году себя «Петром III, и богом, и царем», а императрицу своей названной матерью и теткой и написавший несколько писем с упоминанием Шафирова и Балакирева, был по именному указу отправлен «в пристойной монастырь», но уже в 1736 году, после того как монахи и караульные в монастыре подтвердили его выздоровление, освобожден71. А вот солдата Петра Обрасцова, страдавшего в 1754 году религиозными видениями и заявлявшего, что «Ее Императорское Величество – змей и антихрист», после шести лет пребывания в Иосифо-Волоколамском монастыре, где, по мнению монастырского начальства, он полностью исцелился, после освидетельствования в Петербурге отправили обратно. Подобных случаев было немало. Так, в 1754 году освидетельствование прожившей три года в монастыре купеческой вдовы Елены Алексеевой показало, что она все еще не здорова, да и сама она выразила желание остаться в монастыре72.

Свидетельство Дмитрия Шеркова о том, что не только московская контора, но и сама Тайная канцелярия не всегда реагировали на донесения монастырей о выздоровлении содержавшихся в них безумцев, вполне правдиво. Так, Кирилло-Белозерский монастырь в 1756 году сообщал о выздоровлении отправленного туда четырьмя годами ранее жителя Киева Подольского Василия Андреева, но, судя по тому, что в 1758 году это сообщение было повторено вновь, канцелярия никак не отреагировала на первое послание73. Случалось, что Тайная канцелярия игнорировала и посылаемые с мест сигналы политического характера: в 1749 году Нарвская гарнизонная канцелярия доносила о местном жителе, безумном чухонце плотнике Фридрихе Бартельсоне, который произнес «слово и дело». Ответа из Петербурга не последовало, и следующие пять лет плотник провел под караулом в местном магистрате. В 1754 году оттуда пришла промемория, согласно которой Бартельсон подал доношение, утверждая, что здоров, и магистрат предлагал освободить его «для нынешней всеобщей радости перворожденнаго благовернаго государя великаго князя Павла Петровича». На сей раз канцелярия откликнулась, велела Бартельсона снова допросить и, если ничего важного не скажет, отпустить74. О деле упомянутого выше подпоручика Каирева Нижегородская губернская канцелярия писала в московскую контору Тайной канцелярии шесть раз, прежде чем та откликнулась.

Когда сорок с лишним лет спустя после того, как была решена судьбы плотника Бартельсона, «перворожденный» великий князь взошел на престол, в судьбах безумцев едва не наступил новый этап. Горевший желанием переделать все, что было сделано его покойной матушкой, новый император ровно через месяц после ее смерти, 6 декабря 1796 года, распорядился:

Разсмотреть причины всех в Тайной експедиции содержащихся в монастырях и других местах, а особливо тех, кои сосланы под названием сумасшедших. Сих привесть сюда не так, как арестантов, но с возможным облегчением, и осмотреть. Для таковых же, коих за болезнию и слабостию привесть сюда не можно будет, отправить довереннаго человека, которой бы их освидетельствовал на местах их. Вообще же разсмотреть все дела тех, которые должны остаться на своих местах, облегчить участь и приказать иметь за ними лучшее призрение75.

Прежний порядок коммуникации, когда генерал-прокурор Сената, в чьем подчинении находилась Тайная экспедиция, получал письменные распоряжения напрямую от императрицы, уже был разрушен, так что это повеление императора его секретарь И. В. Лопухин устно передал генерал-прокурору князю А. Б. Куракину, а тот вынужден был обратиться к Павлу за письменным указом. Однако пока шел обмен посланиями, государь, видимо, успел сообразить, что свозить в Петербург всех сумасшедших дело хлопотное и затратное. 8 декабря ему был представлен наскоро подготовленный реестр со сведениями о двадцати безумцах, содержавшихся в Спасо-Евфимиеве монастыре, восьми – в Соловецком, одном – в Тобольском, одном – в харьковском Покровском, четырех – в петербургском доме сумасшедших, трех – в московском смирительном доме (один из них значился умершим еще в 1793 году) и одном – в ярославском доме сумасшедших. Император велел освободить из московского смирительного дома отставного поручика Егора Хлопотова, а в Спасо-Евфимиев монастырь послать чиновника с проверкой. На помету против имени верейского купца Михаила Матюшина о его смерти в 1793 году император, видимо, внимания не обратил и велел привезти его в Петербург, поскольку тот хвалил его батюшку, Петра III, говоря, что «бывшаго императора Петра Третьяго потому он (М. Матюшин. – А. К.) любит, что он велел все домовыя церкви сломать и зделать одну церковь, ибо общее всенародное моление всевышнему более приятно, нежели домашнее, потому что у нас одна церковь от Бога установлена, а для того и в священном писании сказано: что воздадите в тайне, то воздастся вам яве, а в домовых церквах всякая нечистота бывает»76.

Съездивший в Спасо-Евфимиев монастырь коллежский советник Александр Семенович Макаров по возвращении кратко рапортовал, что сумасшедшие «содержатся по определенным им окладам довольно хорошо и опрятно в приличных комнатах под порядочным присмотром». Далее он фактически поставил диагнозы всем двадцати монастырским узникам, снабдив их такими комментариями: «совершенно безумен», «в уме помешан», «понятия и ума не имеет», «в совершенном безумстве» или, напротив, «безумства теперь не приметно» и «теперь в совершенном уме». Со всех сумасшедших им были взяты собственноручные письменные объяснения о том, как они дошли до жизни такой. 20 января 1797 года удовлетворенный император повелел освободить из суздальского заточения томившихся там игумена Товия и отставного губернского секретаря Ивана Приморского, записав первого в монашество, а второго – «для определения к должности»77. Настоятеля монастыря архимандрита Феодорита, как особо отличившегося в деле призрения сумасшедших, Павел наградил орденом Святой Анны 2‑й степени, в связи с чем на свет появилась сохранившаяся в соответствующем архивном фонде трогательная и эмоциональная переписка между императором, генерал-прокурором и ошеломленным монаршим вниманием к своей персоне архимандритом78.

Осуществленная в конце 1796 года по-военному быстро и четко, вполне в духе нового царствования, ревизия Спасо-Евфимиева монастыря сильно отличалась от той, что была проведена ранее при матушке нового императора, и потому нам стоит вернуться на двадцать лет назад.

Глава 2

К нам едет ревизор!

– Ну, вот и ревизор! что́ ж что ревизор! нет, кабы вот Павла Трофимыча Перегоренского к ревизии допустили – этот, надо думать, обревизовал бы!

М. Е. Салтыков-Щедрин «Приезд ревизора»Основанный в середине XIV века в Суздале Спасо-Евфимиев монастырь известен как своими архитектурными памятниками, так и монастырской тюрьмой, где в XIX веке томились известные раскольники и сектанты, а в 1923–1939 годах находился политизолятор (с 1935 года – тюрьма особого назначения), в котором среди прочих содержались Н. Д. Кондратьев, Л. Н. Юровский, М. Н. Рютин, В. И. Невский и другие жертвы сталинских репрессий. Во время Великой Отечественной войны там был сначала фильтрационный лагерь, а затем лагерь военнопленных, среди заключенных которого находился фельдмаршал Ф. Паулюс. После войны и вплоть до 1967 года в монастыре размещалась колония для несовершеннолетних.

Слово «тюрьма», неразрывно связанное с историей Спасо-Евфимиева монастыря, конечно же, не вызывает сколько-нибудь положительных эмоций. К. Ингерфлом, полагающий, что монастырские тюрьмы «отличались особенно суровыми условиями», называет тюрьму Спасо-Евфимиева монастыря «одной из самых зловещих монастырских тюрем в России»79. Конечно, условия содержания в монастырской тюрьме XVIII столетия с точки зрения человека XXI века выглядят ужасающими и бесчеловечными. Это, впрочем, не означает, что так же воспринимали их сами обитатели, чьи условия жизни на воле зачастую были тоже далеки от современных представлений об удобстве и комфорте. Документы, связанные с проведением в 1776 году ревизии в Спасо-Евфимиевом монастыре, содержат не так много деталей монастырского быта, но демонстрируют отношение к нему верховной власти80.

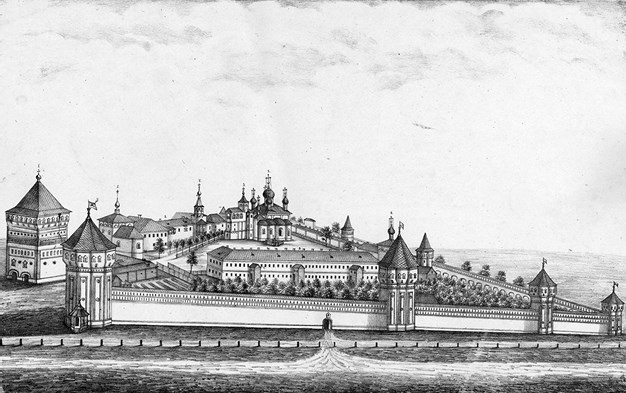

Ил. 1. И. Голышев. Вид Спасо-Евфимиева монастыря, 1861 год. Общий вид Суздальскаго Спасо-Евфимиева мужского монастыря с северо-восточной стороны. Гравюра. Мстера: Лит. Голышева, 1861. РГБ

После получения в Тайной экспедиции сообщения о бегстве из монастыря капрала Леонтовича генерал-прокурор Сената князь А. А. Вяземский составил письмо-выговор на имя настоятеля монастыря архимандрита Соломона. В письме, в частности, говорилось:

Сии посылаемые в тот монастырь люди, как в уме помешанные, требуют не только по должности смотрения такого, чтоб они уйтить оттуда не могли, но и человеколюбнаго призрения и попечения о приведении их в совершенной разум, чем самым и исполняемо будет звание христианское и должность ближняго, а инаково, естьли б одно только нужно было тюремное заключение с оными нещастными людьми употреблять, то б и в монастырь, где люди обитают посвятившияся на службу богу и ближнему, посылать нужды не было, ибо сия посылка в монастырь тех нещастных людей по безмерному в роде человеческом Ея Императорскаго Величества матернему милосердию учреждена на такой конец, чтоб сколько возможно подать помощь таким нещастным людям81.

На черновике письма императрица начертала «быть по сему», и, как мы увидим далее, риторика этого послания и содержащееся в нем объяснение помещения сумасшедших в монастыри – характерны для екатерининского времени, когда идеи Просвещения начинают оказывать влияние на восприятие безумия и, соответственно, отношение к безумным. Тюрьма в письме Вяземского прямо противопоставляется монастырю, и заключение в нем в глазах власти является не наказанием, а актом милосердия.

Однако, как уже было сказано, одним выговором архимандриту дело не кончилось. 17 октября 1776 года Вяземский написал новое письмо, на сей раз главнокомандующему Москвы князю М. Н. Волконскому:

Милостивый государь мой князь Михайло Никитич!

Ее Императорское Величество высочайше указать соизволила к вашему сиятельству отписать, что в Спасо-Евфимиев монастырь посылаются для содержания колодники не инаково как люди, в уме поврежденные. И, хотя по соизволению Ее Императорскаго Величества Суздальской правинциальной канцелярии и дано наставление, каким образом оных безумных в том монастыре содержать, где между прочаго не упущено и того, чтоб над оными чинено было по долгу христианскому человеколюбное призрение, а не жестокость, так как и того накрепко смотреть велено, дабы оные колодники не могли чинить из монастыря побегов. Но пред сим известно Ее Императорскому Величеству учинилось, что из онаго монастыря один безумной отставной гвардии капрал бежал. А сие самое по природному Ее Императорскаго Величества о роде человеческом матернему попечению и побудило: во-первых, осмотреть ныне тамо содержащихся колодников, есть ли за ними желаемое человеколюбивое христианское призрение; второе, не утеснены ли оные содержанием более строгим; третие, каковы покои, в коих оные безумные содержатся; четвертое, есть ли возможность конечно пресечь, дабы никак бегать они из монастыря не могли; пятое, довольно ли каждому определяемая порция и могут ли они иметь из той положенной порции нужную одежду; шестое, какой тамо караул. Чего ради ваше сиятельство как сей монастырь поблизости Москвы состоит, изволите для полнейшаго и вернейшаго разведания о вышеписанном послать секретаря Федорова, которому приказать, чтоб он всех колодников порознь осмотрел и кого в каком состоянии найдет, а равно и о всем повеленном, так как буде он какую неудобность в содержании и в прочем, что нужно для жизни и успокоения тех можно сказать нещастных людей найдет, вашему сиятельству донес. А как нужно иметь всему тому монастырю план, то ваше сиятельство изволит со оным секретарем послать надежнаго геодезиста, которой может снять окуратной всему строению план, и потому ж бы представил к вашему сиятельству. А как оное все получить изволите, то для донесения Ее Императорскому Величеству покорно прошу прислать ко мне. Каково ж дано Суздальской канцелярии о содержании безумных наставление для сведения вашего сиятельства при сем прилагаю копию.

В прочем пребываю с истинным почтением навсегда, вашего сиятельства, милостиваго государя моего покорнейший слуга.

Октября 17 дня 1776 года. Санкт-Петербург82.

Упомянутый в письме Вяземского Сергей Федорович Федоров служил секретарем московской конторы Тайной экспедиции. В тот же день, что и Волконский, он получил письмо от своего непосредственного начальника С. И. Шешковского, рекомендовавшего Федорову «как моему другу, съездить и постараться поприлежнее», а также «наведаться под рукою о тамошнем архимандрите, какой он жизни и поведения»83. Секретарь немедленно написал ответ, в котором обещал выполнить данное ему поручение со всем старанием, поскольку, не получая давно от Шешковского писем, опасался, что тот на него гневается.

Мы ничего не знаем о С. Ф. Федорове, кроме некоторых дат: служить он начал в 1747 году, в 1750‑м поступил в Тайную канцелярию и к 1756 году дослужился до канцеляриста, в коем чине пребывал в 1762 году, когда канцелярия и ее московская контора были ликвидированы84. Но его дальнейшее продвижение по службе было явно не случайным, ибо, судя по тому, как он исполнил возложенную на него миссию, этот уже немолодой человек был толковым и опытным чиновником. При этом по крайней мере первый этап его миссии лишний раз свидетельствует о том, как хорошо знал русскую жизнь Николай Васильевич Гоголь.

В воскресенье 30 октября 1776 года Федоров в сопровождении полицейского архитекторского помощника титулярного советника Бортникова (геодезиста в Москве не нашлось) прибыл в Суздаль и, расположившись на квартире недалеко от монастыря, послал сопровождавшего их унтер-офицера оповестить о своем приезде суздальского воеводу. Воевода, на которого неожиданное появление офицера, по-видимому, подействовало также, как впоследствии появление жандарма на городничего в финале гоголевского «Ревизора», уже через час самолично примчался к столичному чиновнику и «спрашивал его, не имеет ли он по порученной ему надобности в деньгах нужды, которых он хотя до тысячи рублей может ему выдать, на что было ему и ответствовано, что никакой в деньгах нужды он не имеет»85. После этого Федоров отправился в монастырскую церковь к обедне, чтобы выяснить, «отпускаютца ль кто из содержащихся колодников для слушания божественнаго пения», и обнаружил в церкви двоих из них, причем оба «в одежде безнуждной (то есть не в лохмотьях. – А. К.) и бороды у обоих выбритые». По окончании службы один из них, капитан Рагозин, с которым мы еще познакомимся поближе, узнав в Федорове секретаря Тайной экспедиции, подошел к нему и стал спрашивать, долго ли еще его будут держать взаперти и не может ли чиновник походатайствовать о его освобождении, на что ревизор ответил, что отошел от дел и ничем помочь не может. Затем, выйдя на паперть, Федоров стал следить, как колодников отводят в их помещение, и «усмотрел, что они отпущены были за присмотром одного солдата, за которым и пошли те колодники в отведенное им в том монастыре место за решетку железную, зделанную в ограде на монастыре между семинарскими и теми покоями, где колодники содержатца». После этого Федоров отправился в собор и, «не давая о себе знать, а сказавшись приезжим богомольцом», стал расспрашивать монахов, есть ли в монастыре больница, кто в ней содержится и можно ли подавать находящимся там пациентам милостыню. Лишь проведя таким образом рекогносцировку на местности, он нанес визит архимандриту, сперва «сказавши<сь> посторонним имянем» и попросив принять его, дабы «отдать ему поклон и принять от него благословение». Федоров разговаривал с архимандритом «с четверть часа постороннее», и только потом раскрыл наконец свое инкогнито и вручил настоятелю официальные документы.

Архимандрит, «распечатавши, читал оное два раза и, как примечено было, очень он орабел и в лице переменялся, и спрашивал секретаря, не касательно ль чего до него, чтоб он ему открыл». Федоров его успокоил, потребовал предоставить ему ведомость обо всех содержащихся в монастыре колодниках, которую архимандрит пообещал прислать на следующее утро. Затем ревизор отправился осматривать арестантов и «по приходе нашел тех колодников всего числом двадцать пять человек не скованных в двух палатах затворенных, кои так весьма жарко натоплены, что человеку почти в них быть не можно86. По входе в первую палату увидел караульных повешенные на стенах палаши, что для человека, а особливо безумствующаго, самое вредительное. Оные тот же час велел караульным снять». Федоров осмотрел колодников, их одежду, пищу, а на следующий день, получив ведомость, осмотрел вторично, зафиксировав, что на обед они получили «хлеб и пустыя щи, и для пития квас». В своем рапорте он отметил, что спокойные содержатся вместе с «сумасбродными», вторые первых заражают и надо их разделить. Осмотрев также внешние двери, решетки, окна, Федоров дал рекомендации, как избежать побегов, а именно – огородив двор, в который можно будет летом выпускать колодников на прогулки. Когда безумные сумасбродничают и дерутся, сообщал Федоров, их наказывают палками, а другой «строгости» нет87. Также в его рапорте было отмечено, что колодники жалуются на недостаток пищи и одежды, караульные при них меняются каждую неделю, но «те караульные люди старые и слабые». По их недосмотру двум колодникам удалось раздобыть писчие принадлежности, и они написали некие бумаги, «наполненные сущим вздором, скверностию и мерзостию, кои у них и отобраны и с них снятые копии» отправлены в Петербург. Относительно же настоятеля Федоров «под рукою» разведал, что тот скорее «к жизни и поведению склонен светской и подгуливает, нежели к монашеской».