Полная версия

РАССКАЗЫ ГЕОЛОГА. КНИГА 1

А о сплаве до намеченного участка я просто мечтал. Я наметил все предстоящие стоянки и небольшие озера, где надеялся, заодно, поохотиться на ондатру. Но теперь, я понял, что этот сплав может стать мне просто мукой

А тут еще здорово поднялась вода. Течение, которого до этого почти не было, стало стремительным и сильным, и казалось бы теперь только и плыть… Я с завистью и грустью смотрел на этот могучий поток, представляя, как здорово было бы нестись по нему самосплавом, но понимал, что не могу…

И поменять рабочего не на кого – все при деле, а лишних нет. Тимофеев говорит: – Плыви! А я взмолился: – Не могу!

Пробовал объяснить, но как объяснить такое… И я все-таки выпросил переброску вертолетом. «Локти кусал», но ничего не мог с собой поделать. А там уже соединился с отрядом Димы Израиловича и с его отрядом закончил сезон!

Это был один из последних моих сезонов, а их у меня было около тридцати, и ни в одном из них подобных проблем никогда не возникало…

Но, продолжим, – случай с Лешко! Молодой здоровый красивый парень! Осенью в Лобуе собрались вывезенные с полевых работ партии, всех поместили на ночь в большой комнате строящегося магазина. Ну, и, конечно, посредине стол соорудили и дорвались до спиртного, «накушались»… И понесло его спьяну по базе шататься… Да еще и жену одного из сотрудников оскорбить… Пьяный ведь, не соображает, что говорит… А на столе нож лежал, хлеб им резали. И не стало Лешко, не довезли до Средне-Колымска…

А один мой знакомый, тоже молодой красивый, я с ним любил поболтать… Так несчастная любовь довела… Не смог жене забыть… Но ведь ребенок у тебя! Живи ради него! Нет… Поехал на весновку, а там вставил карабин в рот и привет… А родителям какого?!

9. ДОРОГА. ТУДА И ОБРАТНО

«Любая дальняя дорога начинается с первого шага».

Это было самое неприятное… Ладно было в Московских авиакассах выстоять несколько часов в очереди с лимитированной книжкой за билетами, ладно было поскучать на двух часовых посадках дозаправки ИЛ-18 при полете до Якутска… Самым тяжелым и неприятным было ожидание вылета из аэропорта Якутска в Зырянку. Ждать приходилось, бывало, по нескольку дней. Полегче стало через несколько лет, после введения бронирования для транзитных пассажиров.

Только на первый год в Якутске был арендован, помню, дом и машина с водителем. Мы шикарно прождали тогда вылета в Зырянку где-то с неделю. Ездили на Лену загорать, купались, цепляясь за стоящую на отмели брошенную баржу, мимо которой нас проносило течением и забирались на нее… А затем подбазу ликвидировали., видно денег уходило много.

Аэропортовская гостиница Якутска была всегда переполнена и удачей считалось поместить там на ночь кого-нибудь из наших женщин в комнату, которую уже удалось снять кому-нибудь из ранее прилетевших. Из гостинной прихожей нас вечером выгоняли, а на втором этаже здания аэропорта удачей считалось занять освободившееся кресло…

ИЛ-18

Но не сидеть же в нем целый день. И днем мы прогуливались в центре города, заходя в большой промтоварный магазин на центральной площади, затем шли в кинотеатр, а под вечер возвращались в аэропорт.

Кожаный диван в милицейской комнате

Причем нужно было еще дежурить у касс, надеясь зарегистрироваться на отходящий рейс, если оказывались свободные места. Стоило сотруднице аэропорта выкрикнуть, что есть несколько свободных мест на регистрируемый рейс, как к ней через плотную толпу желающих улететь, толпу, через которую невозможно было пробиться, тянулись десятки рук с поднятыми вверх билетами. Она отбирала в первую очередь сначала кто с детьми; затем кто по справкам, затем женщин, и только потом, если оставались места, остальных.

Помню, мы сгрудились на рюкзаках в конце коридора у окна на втором этаже, а нас стали прогонять. Мы зашумели, что не уйдем и вызванный милиционер предложил провести ночь в его комнате на кожаном диване. Там мы эту ночь худо-бедно и провели…

БМК – малый буксирный катер

Но вот наконец-то мы все же вылетали до Зырянки.

В дороге нас обдавало тепло столовых в местах промежуточных посадок ИЛ-14 в Оймяконе и Усть-Нере.

Особенно запомнились подносы со свежевыпеченными теплыми булочками и стаканами какао и киселя…

В Зырянке партия Каца поставила две шатровые 10-ки рядом со зданием аэропорта у забора метеостанции и мы часто наблюдали за запуском шаров метеозондов.

Из Зырянки до Среднеколымска часа 2—3 на АН-2. А из него 18 км на МИ-4 или на БМК до поселка Лобуя.

В поселке Лобуя, бывшем лагере Гулага, база была организована в здании бывшей администрации лагеря. Теперь его занимала наша администрация и работники бухгалтерии. Они же занимали и жилые комнаты.

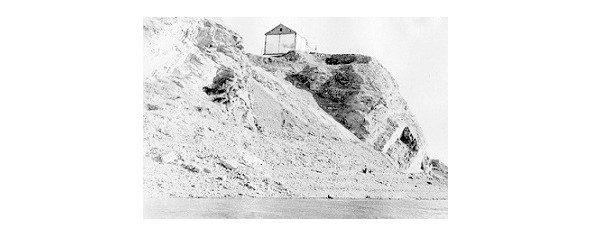

Пос. Лобуя. Здание администрации гулага

Здание на обрыве над Колымой использовалось под клуб.

Мы ходили в него посмотреть какой-нибудь фильм. Причем, показав половину, киномеханик выходил и собирал по 30 копеек с присутствующих. Затем продолжал показ.

Здание клуба на обрыве

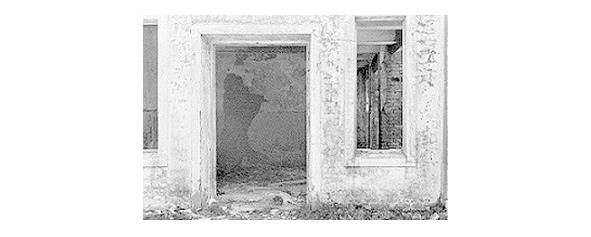

Сохранились, глазеющие пустыми глазницами окон, бетонные коробки, где стояли динамо-машины. Их, почему-то не использовали под жилье, которого очень не хватало, когда на базе собирались коллективы всех партий экспедиции.

Здание клуба

Бетонный каземат лагеря гулага снаружи

Бетонный каземат лагеря гулага снаружи

По краям поселка сохранились и остатки заборов с колючей проволокой…

Остатки ограждения с колючей проволокой

Посредине площадки был построен склад, куда завозилось продовольствие и снаряжение для партий, откуда мы его и получали. В нем же были и полки для имущества партий. Построили и навес для столовой, где питались все сотрудники базы, где кормили и нас, что было очень удобно. Но жилья остро не хватало и позднее построили еще две бревенчатые избушки для начальника экспедиции и женщин бухгалтерии.

Антенны радиолинейной связи

На сопке располагалась небольшая воинская часть радиосвязи с большими квадратными бело-красными антеннами.

Мы же на ночь старались устроиться где придется. Это было проблемой и только одной осенью нас всех скопом разместили в строящейся новой избе магазина.

БМК

Дорога осенью домой была так же неприятна, как и весенняя из Москвы.

Теперь обратно – до Средне-Колымска на вертолете МИ-4 или БМК, до Зырянки на АН-2, до Якутска на ИЛ-14.

Ну а в Якутске опять та же морока, только погода была уже даже не осенняя, а скорее предзимняя, холодная. Осенью аэропорт также забит пассажирами, как и весной. Всем надо куда-то лететь. У кассы регистрации толпа людей с протянутыми билетами. Но, если появлялись свободные места, в первую очередь отправляли матерей с детьми, авиапассажиров со справками, затем женщин, а уж потом остальных. Просидеть можно было несколько суток. А гостиница забита.

Вылететь поэтому старались на любом проходящем рейсе – через Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Свердловск… Лишь бы вылететь!

Меня так раздражали ночевки в Якутске, что я придумал, как облегчить свою участь. После горького опыта этих ночевок, я стал брать надувной резиновый матрас. Днем его фиксировал в положении «сидя», на ночь – «лежа».

ИЛ-14

Москва встречала меня обычно каплями дождя, стекающими по стеклу иллюминатора ИЛ-18 в аэропорту Домодедово.

= = = = = = = = = =

КОЛЫМА. ПОЙМАТЬ БЕЛКУ

(рассказ геолога)

1. Базовый лагерь. Весна

Работали мы в районе Колымской низменности и базовый лагерь основали в центральной части отрабатываемого участка на берегу речки Лисья.

На общем лагере собирались весной, для заброски вертолетом к месту полевых работ, а осенью для камералки и вылета в Зырянку и домой в Москву.

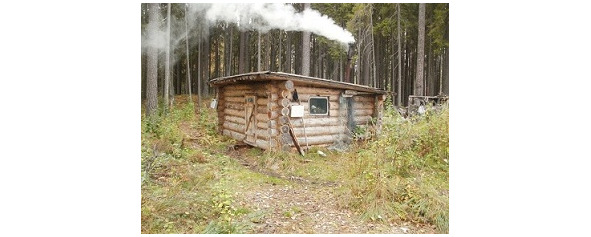

На базовом лагере оставались только радист-хозяйственник, для связи с нами, две 10-местные палатки-склады с продовольствием и снаряжением и минералог Онищенко, которому срубили небольшую избушку с квадратной дверью-лазом: очень он медведей боялся… Хотя в районе нашем их почти не было…

Таежная избушка

2. Базовый лагерь. Осень

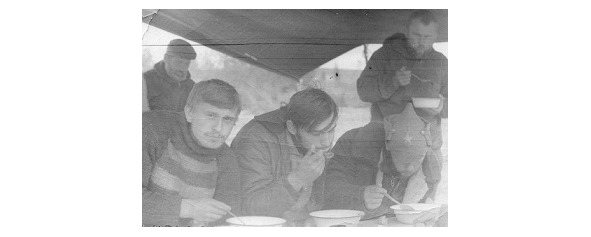

Так вот, собрались мы в первый сезон осенью на базовом лагере, поставили палатки, камералим, рыбачим хариуса потихоньку наудочку нахлыстом, отдыхаем от забот праведных…

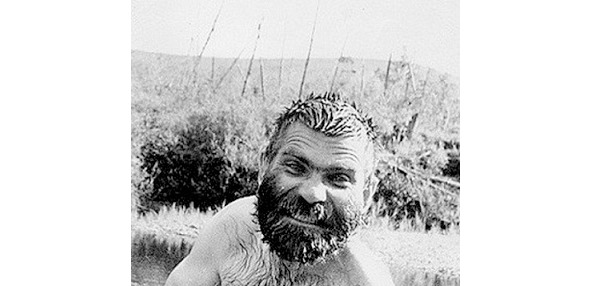

Женя Дыканюк после купания…

Баньку устраиваем, постирушку…

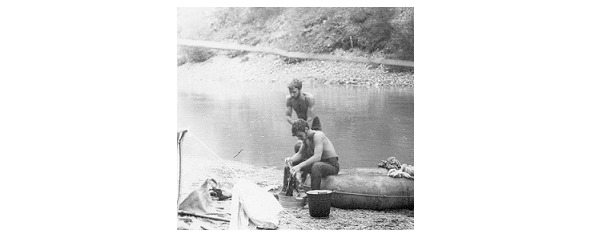

Автор (впереди)

Не забывая, что «солдат спит», а зарплата идет – а это заполярный коэффициент 2.0 и 0.5 полевых…

Лагерь наш располагался на надпойменной террасе среди густого высокого стройного соснового леса, где, по примеру других, мы с Димой Израиловичем поставили себе 4-местку, а некоторые палатки и кухня с обеденным столом и лавками по бокам и под навесом от дождя, располагались на высокой части пойменной террасы – сухой чистой галечной косе.

Автор (за столом справа)

Здесь же на косе в сторонке садился и вертолет МИ-4.

Вертолет МИ-4

3. Ящик-ловушка

И вот, наш затейник, Женя Дыканюк, что-то затеял делать: что-то хитрое и затейливое. Делал-делал, а руки у него откуда надо, и сделал из большого ящика из под аммонита, а наш горный отряд работал с аммонитом, клетку-ловушку… Набил по краям стенок, где была крышка, мелких гвоздиков и перетянул их вдоль и поперек геофизическим шнуром. Получилась сетка с мелкой ячейкой. А сбоку узкая фанерная дверца с брусочком-грузиком вверху, падающая вниз под собственной тяжестью при закрытии. Ящик ставился так, чтобы сетка и дверца были сбоку. Внутри через крючочек из гвоздика перекидывалась леска, на одном конце которой цеплялась приманка, чаще всего головка вяленого хариуса, а на другой привязывалась тонкая заостренная с двух сторон палочка-сторожок. Сторожок подпирал дверцу, оставляя лаз. Белка залезала внутрь, дергала приманку, сторожок влетал внутрь и дверца падала, закрывая вход.

Женя Дыканюк (слева)

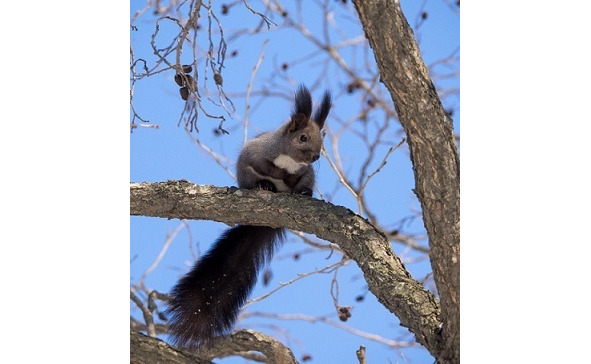

А сделал он эту ловушку, чтобы поймать сибирскую белку, шкурка которой летом непривычного черного цвета. Летом она черная, а зимой такая же как и у рыжих – светло-голубоватая.

4.Черная сибирская белка

Сибирская черная белка

И одна из белок тут же попалась.

Стланик с кедровыми шишками

Надо сказать, что их много было в округе и они прибегали прямо в лагерь. Ящик ставился сеткой и дверцей на бок и белка прыгала в нем с пола на стенку как заведенная, ведь ей надо было куда-то девать свою энергию.

Тут уж всех охватил ажиотаж – всем хотелось привезти домой необычного цвета белку. Особенно тем, у кого были дети.

И меня это лихо не избежало. Я тоже стал сооружать такой же ящик-ловушку. Детей у меня, правда, не было, но у жены были два малолетних двоюродных брата.

Ящиков пустых было много, но мы брали которые подлинней, чтобы зверьку было попросторнее.

Наш хозяйственник за лето даже выложил в своей палатке паркетный пол елочкой из некрашеных дощечек ящиков из-под аммонита.

Кормили их, подсовывая шишки с орешками стланика, а в сетку вставляли сухофрукты для компота – яблоки, груши, абрикосы, сахар-рафинат… На дно ставили баночку с водой.

Чтобы зверьку было где укрыться, чтобы отдохнуть, да и согреться ночью, а была поздняя осень, конец августа, по ночам подмораживало, вот-вот должен был лечь снег, опять же по примеру Дыканюка, мы стали шить из войлока кошмы небольшие продолговатые сумочки с узким горлышком и прикрепляли их в дальнем верхнем углу ящика потолком. Белка сама надергивала коготками тонкий пучок войлока и затыкала им изнутри, когда ей надо было закрыть входное отверстие.

Скоро наш лагерь стал похож на небольшой зверинец – несколько белок прыгали в ящиках, создавая топотливый шум от прыжков.

Но, с приближением отъезда домой, надо было подумать и о способе перевозки белки в Москву. Досмотр нас не пугал, в те 60-70-е он был формальным, можно было хоть белку везти, хоть огромные рога сохатого. Но не тащить же большущий ящик.

Опять же по примеру Дыканюка мы стали делать небольшие деревянные коробочки с войлочной сумочкой-жилищем внутри. У меня такой помещался в портфеле, где я возил обычно приемник Спидолу.

Таким образом, я благополучно привез белку в Москву и отдал ее сестре жены на забаву детям. Они тут же купили ей большую клетку с колесом, где она с азартом крутилась, а, когда пообвыкла и привыкла к людям, ее даже стали выпускать в комнату…

2020 г.= = = = = = = = = =

КИМБЕРЛИТЫ… МОИ ПЕРВЫЕ…

КОСМОС-1

Сезон первый

Это было на второй полевой сезон моей работы на Сибирской платформе по работам на кимберлиты.

До этого я работал на Колыме. Сначала от младшего до старшего техника у Шульгиной (был ее напарником), затем у Боброва (съемка на золото).Только после специального приказа по Министерству о переводе всех техников, имеющих высшее образование, в геологи, всех техников экспедиции перевели в геологи. Уже геологом поработал и в Верхоянье на флишоидных толщах (съемка на олово).

Начало работы геологом было тяжелым… Многие ребята давно уже работали на съемке и были знакомы с методикой проведением этих работ. Я же у Шульгиной колотил фауну при составлении ею разрезов и занимался оформлением многочисленных образцов, отбираемых ею для различных анализов.

На ГАЗ-71 развожу горняков

А нужен был навык геолога-съемщика, которого у меня не было, я только знакомился с ним, работая у Боброва. У него я работал техником, развозя горняков к местам работ, задавая и описывая горные выработки и промывая отобранный материал лотком.

Помню, решил как-то не просто воткнуть в готовый шурф сухую лесину корневищем кверху, положено было отмечать местоположение горных выработок на местности, а сделать как положено – срубить свежую лесину, вырубить Г-образную площадку у комля и подписать. Шарахнул по лесине топором, да неудачно. Бывает и «на старуху проруха!». Топор отскочил рикошетом и тюкнул меня чуть-чуть по ноге у щиколотки, сверху. Я по началу и внимания не обратил. Потом чувствую, неудобно что-то ноге… Снял резиновый сапог, размотал покрасневшую портянку, а там… Обратно сапог одеть я уже не смог. Описывал шурфы прямо из вездехода, порода была суглинки четвертичные (так называемые «Едомные»), а горняки сами мерили размеренным шестом глубину и набирали песок на промывку.

Бобров вечером, выходя из маршрута, подошел к нам и крикнул мне издали:

– Виктор, иди сюда!

– Сам иди! – улыбаясь, крикнул я в ответ.

Немая сцена!.. «Вожатый удивился, вагон остановился»! Бобров подошел, я показал перевязанную ногу.

– Ну и как же ты теперь? – спросил он.

– Да горняки сами все сделают… – и продемонстрировал.

А в лагере Дима Израилович дал мне свой 47-й и я боле-мене ковылял. Нога только не держалась в ступне, а «шлепалась» сразу, не держась на пятке. В Москве Дима свел меня со знакомым хирургом, тот пощупал, приложил мой палец к ранке и сказал:

– Чувствуешь, сухожилие повреждено. Операция пустяковая, захочешь – сделаем.

Но я не решился. А где- то через год нога уже работала нормально.

А как-то, уже в сентябре, уже лег снег и ручьи покрылись тонкой коркой льда, мне поручили промыть несколько десятков пробных мешков мерзлого суглинка из шурфов. Как?

«Проявляй солдатскую смекалку! – сказал мне как-то отец. – Начальник не всегда должен думать за тебя.

Кочка мерзлотного пучения

Мы загрузили вездеход, подвезли мешки к ручью, выгрузили их и он уехал за следующей «порцией». В напарники дали рабочего. Долго думать не пришлось: поставили две треноги, на них перекладину, развели под ней костер и подвесили на крючок ведро с водой. В ручье проломили лед, раскидали обломки-льдинки, я надел матерчатые перчатки, на них резиновые грубые, чтобы не колоть пальцы об щебень, растирая суглинок, и, опуская мешок в ведро с кипятком, вываливали размякшую породу в лоток. А там уж дело привычное – растираешь суглинок, промываешь породу, освобождая ее от глиняных частиц и песка и сливаешь шлихи в шламовые матерчатые мешочки. Мешочки тут же сушишь у костра на камнях и пересыпаешь в маленькие крафт-пакетики. Всего-то и делов… Как говориться: – «Наливай, да пей!».

А первый свой маршрут и первые геологические точки я помню по сей день.

– Володя, – помню, крикнул я Боброву (начальнику партии), встретившись с ним в первом самостоятельном маршруте. – Я ничего не понимаю!

Настолько все было задерновано и только вершины плоских сопок, стоило подняться выше 300-метровой горизонтали, были свободны от леса. А на склонах одна щебенка (дресва) в кочках мерзлотного вспучивания. Но, со временем, привык и даже в чем-то маленько стал разбираться.

Но, после двух лет (я попал на завершающие 2-года) работы (а всего на съемку листа отводилось 4-ре года), костяк партии был оставлен на издание, а остальных распределили по другим партиям и по разным регионам.

Меня определили в партию к Башлавину Дмитрию Константиновичу, работающему в Верхоянье с базой в Батагае.

Очень не хотелось расставаться с Колымой, с привычными базовыми поселками – Зырянкой и Лабуей (что ниже Средне-Колымска). Ведь я довольно долго работал там техником у Шульгиной Валентины Ивановны и даже осмелился называть ее Валей в последние годы работы с ней. А какая там была охота! А какая рыбалка! Как я полюбил эти места!

Стоя как-то в кассу за зарплатой в последние дни работы у Боброва и перекидываясь шуточками со знакомыми и приятелями, на вопрос одного знакомого (приятеля моего отца):

– Ну, и куда тебя?.

– Да к какому-то Башлавину! – машинально ответил я.

Знакомый что-то хмыкнул в ответ. Но каково же было мое изумление, когда я в первый раз приехал в назначенную партию, ведь это и был сам Башлавин, которого я звал «дядя Дима» при встречах у отца, но фамилией и не интересовался, зачем мне это надо было. Но в партии это был, конечно, только Дмитрий Константинович. Ну, Константиныч, и то только после года работы с ним.

Так вот! Взглянув на топографическую основу карт, я увидел сплошной коричневый цвет и все в сплошных сближенных завитушках рельефа – горный район… Как же здесь ходить в маршруты? А флишоидные толщи – я помню их еще по Крымской практике – сплошное чередование песчаников и алевролитов и все сжато и перемято в сплошные складки… А как в них разобраться?

– Ничего, – ободрил меня Десятерик (геолог соседней партии). – За пару лет привыкнешь, разберешься.

Действительно, за пару лет как-то маленько привык, разобрался. И к проходимости, и к флишу…

И с коллегами я сдружился. Только Башлавин все время ворчал по любому поводу. Я, поначалу, принимал все близко к сердцу, но ребята сказали мне, чтобы просто не обращал на это внимания. Действительно… Как-то, Битерман, начальник соседней партии, поднимая в его честь рюмку (мы на работе отмечали День рождения Константинича), произнес:

– Я вам расскажу один случай, а о ком идет разговор вы поймете и сами. Как-то его супруга решила отдать в химчистку его пиджак, на котором было чернильное пятно от авторучки.

– Да разве там смогут отчистить! – заметил он.

Но она все-таки отнесла пиджак в химчистку. И пиджак от пятна отчистили.

– Да разве у нас умеют делать чернила?! – сказал он.

И эта фраза – «Да разве у нас умеют делать чернила!» – стала у нас поговоркой.

А какая охота в горах! А какова баранина на вкус! Я сразу почувствовал разницу после оленины и сохатины.

И как мне понравились эти места!

Но дело опять не в этом!

После окончания 4-летних работ на отведенном «листе», начальник партии и старший геолог остались на его издании, а нас, геологов и техников, как обычно, распределили в другие партии.

Так я попал в партию Осташкина Игоря Михайловича на работы в совершенно новый для себя регион Сибирской платформы левобережья реки Лены. Там уже работали две партии – Сибирцева (база в пос. Жиганск) и Шахотько (база в пос. Оленек).

В новой для меня партии были три старших геолога (женщины) и техник, но в поле они не выезжали, кто по семейным обстоятельствам (?), кто по здоровью. И Осташкину, видимо, понадобился молодой и шустрый геолог, которого можно было бы посылать в командировки в местные территориальные геологические организации (в Нюрбу и Мирный) и использовать самостоятельным отрядом на полевых работах.

В первый полевой сезон Осташкин хотел проверить метод укрупненного шлихового опробования (УШО) в районе одного из кимберлитовых полей и заверить там как можно больше фотоаномалий, чтобы проверить кое-какую статистику.

Я вылетел в поле первым. Залетел в Нюрбу на неделю по командировке и вылетел в Жиганск. Очень мне понравилась гостиница для геологов (домик для приезжих) – небольшой, чистенький, уютный.

Прилетев в Жиганск, я расположился в комнате с ребятами из партии Сибирцева, получил со склада снаряжение и продукты и стал ждать Осташкина.

А в Батагай, привычный мне Батагай, где была администрация экспедиции, я, неожиданно для самого себя, дал такую радиограмму:

Комната в геологической гостинице Нюрбы

– «К полученному в Жиганске для партии Осташкина И. М. прошу прислать следующее:

1. Лодки резиновые ЛАС-500 – 2 шт.;

2. Консервы тушенка говяжья (страшный дефицит) – 2 ящика;

3. Молоко сгущенка – 1 ящик;

4. Лотки деревянные большие – 2 шт (страшный дефицит);

5. Сковороды чугунные большие – 2 шт.;

…еще кое-что из посуды. И подписал – Музис В. А.».

«Пчелка»

Прямого сообщения между Батагаем и Жиганском не было и радиограмму я дал скорее для очистки совести, так, на всякий случай. Но «там» видно так удивились моей наглости, что… дали все, что я просил.

Может меня с отцом перепутали и на инициалы не обратили внимания. Не знаю. А может быть фамилия Осташкин свое дело сделала – он прилетел из Африки и работал первый полевой сезон. Да и с главным геологом экспедиции он был на ты… Не знаю.