Полная версия

От достойного прошлого к счастливому будущему. Об истории городского поселения Некрасовский в рассказах и фотографиях

В каталоге компании представлены несколько видов материала для облицовки:

– неколлекционный вариант керамической плитки для внутренней отделки стен

– коллекционный вариант керамической плитки для облицовки стен

– неглазурованный вариант плитки «порфир», «метлах»

– керамогранит

– напольная глазурованная керамическая плитка

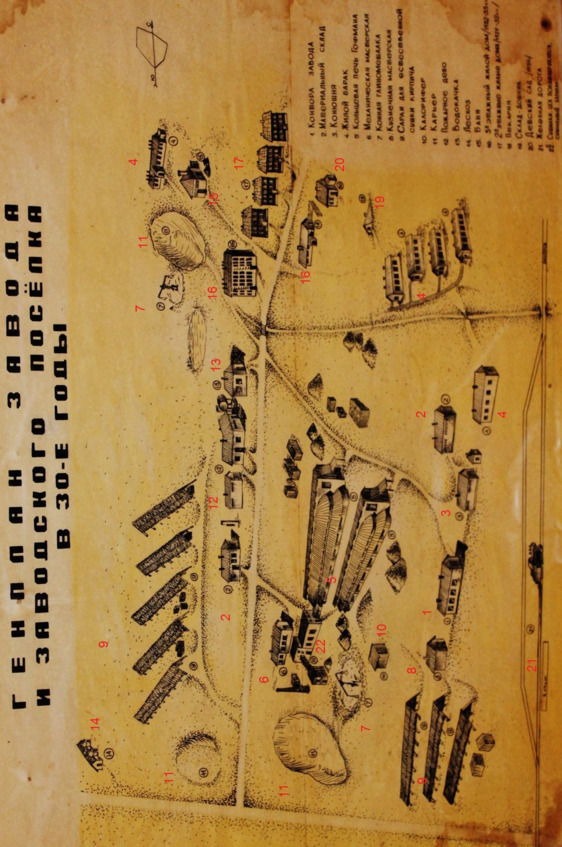

Генплан завода и заводского посёлка в 30-е годы

Архивный плакат для будущего музея городского поселения Некрасовский

1-контора завода

2-материальный склад

3-конюшня

4-жилой барак

5-кольцевая печь Гофмана (изобретена в 1858г, принцип работв здесь http://www.findpatent.ru/patent/215/2157959.html)

6-механическая мастерская

7-конная глиномешалка

8-кузнечная мастерская

9-сараи для естественной сушки кирпича

10-калорифер

11-карьер

12-пожарное депо

13- водокачка

14-лесхоз

15-баня

16—3-х-этажный жилой дом (1932—33 г.

17—2-х-этажные жилые дома (1929—32г.)

18-пекарня

19-склад-дошник (чан, цистерна)

20-детский сад (1936 г.)

21- железная дорога

22- сушилки

Исторические фотографии Катуара, собранные Анисимовой Светланой Викторовной

На ул. Некрасова

На ул. Некрасова 2

Перед домом 18 по ул. Некрасова

На фоне строящегося ДК Керамик

На фоне д.20 по ул. Некрасова

На платформе Катуар

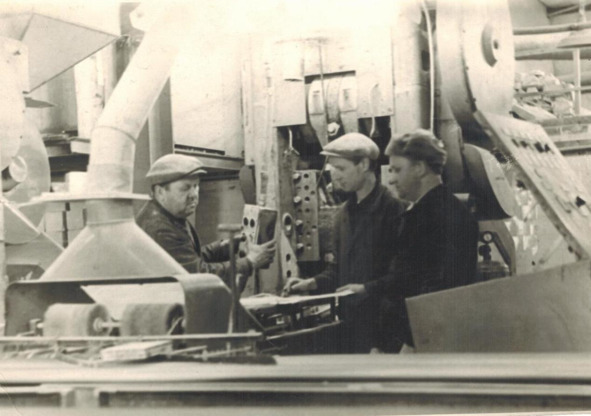

На керамико – плиточном заводе

На заднем фоне – ясли (ныне Администрация)

Масленичные гуляния

Жители барака 30 по ул. Заводская

Дружинница

1975 г. Новый год, детский садик ул. Заводская

1973 г. Детский сад ул. Заводская

1952 г. Алхимченкова Надя в садике на Заводской

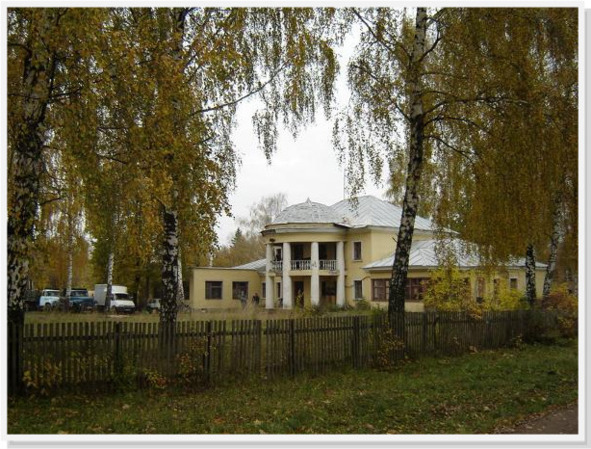

Здание Администрации гп Некрасовский. Катуар, ул. Парковая, д.3 (бывшие ясли)

Битва за Москву в декабре 1941 г. Бои в районе гп Некрасовский

К 75-летию контрнаступления советских войск под Москвой

Согласно плана Адольфа Гитлера под названием «Барбаросса» немецко – фашистские войска в ноябре 1941 года должны были войти в Москву. Тяжелейшие, кровопролитные оборонительные бои Советской армии с прекрасно вооружённым и обученным врагом продолжались с 30 сентября по 4 декабря 1941 года. Ширина фронта боевых действий доходила до 1100 километров, глубина отступления советских войск достигала 250—300 километров. Главный оборонительный рубеж защитников Москвы шёл по линии Хлебниково – Сходня – Звенигород – Кубинка – Наро – Фоминск – Подольск – далее по реке Пахре до реки Москвы.

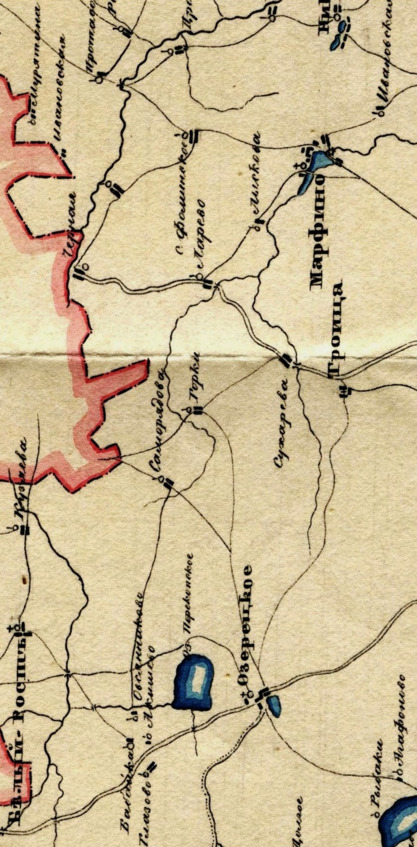

В районе нашего современного городского поселения Некрасовский на 30 ноября 1941 года участок Чёрная – Сухарево – Хлебниково обороняла 64-я морская стрелковая бригада, в составе трёх батальонов. Личный состав бригады состоял в основном из моряков – тихоокеанцев, прибывших оборонять Москву. Штаб бригады находился в усадьбе Марфино, что недалеко от Катуара. (В конце ноября немцы захватили Красную Поляну – ныне район Лобни, и им открылся прямой путь в Москву).

На рассвете 30 ноября немецкие танковые части, смяв порядки разворачивавшихся армейских подразделений, ринулись, как и предполагалось, к Дмитровскому шоссе в направлении Москвы. Но пройти сквозь рубежи флотской бригады им так и не удалось. Пушки били прямой наводкой, им помогали расчеты противотанковых ружей, в ход шли гранаты и бутылки с горючей смесью. Ночная тьма в тот день так и не наступила. Сотни горящих танков, бронетранспортеров и грузовиков до самого рассвета освещали почерневший от гари свежевыпавший снег. (Недалеко от рубежа, с которого первыми в ходе битвы за Москву начали разгром врага моряки и поддержавшие их танкисты, по инициативе вдовы маршала бронетанковых войск Михаила Катукова был создан «Музей танка Т-34» в Шолохово).

Музей истории Т-34 в Шолохово

К декабрю 1941 г. соотношение сил РККА/Вермахт составляло: личный состав 1 100 000/1 708 000, орудия и миномёты 7652/13500, танки 774/1170, самолёты 1000/615.

Контрнаступление Красной армии началось 5 декабря 1941 года и продолжалось по 7 января 1942 года. За это время советские войска разбили 11 танковых, 4 моторизованные и 23 пехотные дивизии вермахта. С 1995 года 5 декабря стало памятной датой с особым статусом – Днём воинской славы России.

64 морской стрелковой бригаде (командир полковник Чистяков И. М.) была поставлена задача 4 декабря 1941 года перейти в наступление и выбить из села Белый Раст группировку 21 немецкой танковой дивизии. Там же находился важный стратегический объект – пункт управления артогнём немцев на колокольне церкви.

Первую попытку в ночь с 3 на 4 декабря предприняла штурмовая десантная группа под командованием батальонного комиссара Г. И. Лихоманова на броне танковых экипажей (10 танков) 24 и 31 танковых бригад. Группа формировалась в д. Саморядово. Однако десант в Б. Расте был окружён. Отстреливаясь и нанеся потери фашистам (подбили 6 танков противника и уничтожили 40 солдат и офицеров вермахта), прорвались утром к своим. В этом бою погиб комиссар Лихоманов и несколько бойцов. Раздосадованные фашисты на теле командира вырезали пятиконечные звёзды и выкололи ему глаза.

Белый Раст был взят к вечеру 7 декабря. Утром этого дня мороз был минус 40 градусов. Бригада выстроилась. По цепи передали приказ: « Приказано взять Белый Раст любой ценой. Ориентир – Церковь в центре села. Приказа на отход не будет». По команде «Снять шинели!» – сняли, уложили аккуратно у ног с вещмешками. По команде « Надеть бескозырки! Примкнуть штыки» – надели, примкнули. По команде: «На руку! Прямо шагом марш!» – пошли молча. Раздалось громкое протяжное как вой « Полундра!», и моряки побежали вверх к церкви, на ходу сбрасывая бушлаты, суконки, оставаясь в тельняшках. С тылу атаку поддерживала артиллерия (426 гап в районе д. Хорошилово и артполк 126 сд с тылом в районе будущего мкр Трудовая) и при поддержке танков 24 тбр. Наступающих встретил шквальный огонь артиллерии, танков и пехоты противника.

Разгром отрядом морской пехоты немецких захватчиков в селе Белый Раст под Москвой. Декабрь 1941 года

Художник Е. П. Скуинь-Солуянова. 1945 г. Центральный военно —морской музей.

С колокольни были сброшены пулемётчики, и выставлен Красный флаг с бескозыркой и синим воротником. Построились. Каждый третий был в тельняшке. Стали считать живых. На поле и склонах лежали чёрные точки – казалось, что убитых тысячи.

Это были убитые и раненые моряки, умиравшие от мороза.

Снятые на ходу бушлаты, суконки, воронки от мин и снарядов…

Привезли походные кухни, серые шинели и ватники, ватные штаны. Привезли и мешки и шинели, снятые перед штурмом. Из списков батальонов и дивизионов убыло 500 человек, возможно и больше.

В январе началось общее наступление советских войск. В результате от захватчиков были освобождены Московская и Тульская области, а так же районы Калининской, Смоленской, Рязанской и Орловской областей.

Враг отступал. Широкомасштабная операция советских войск под Москвой послужила началом Победы. Более миллиона командиров, бойцов и ополченцев были награждены медалью «За оборону Москвы». Более ста – удостоены звания Героя Советского Союза.

11 декабря 64 бригада ворвалась в Солнечногорск, 15 декабря вышла к Волоколамску и до 20 декабря вела бои за пригородные села. К 31 декабря 1941 из 6500 человек бригады собрали только 500 человек с оружием в руках.

Командир батареи 64 ОМСБ (по некоторым сведениям 426 гап), лейтенант Вячеслав Козлов, нашедший упокоение в микрорайоне Трудовая посёлка Некрасовский Дмитровского района Московской области – один из тысяч погибших героев в боях за свободу нашей Родины.

До Победы было ещё больше трёх лет тяжёлых боёв, миллионы убитых и раненых советских военнослужащих и мирного населения.

Жители городского поселения Некрасовский всегда будут помнить и чтить героев, павших за нашу свободу. В память о них в поселении установлена Стела памяти «Землякам-защитникам в Великой Отечественной войне», открыта мемориальная доска Героя Советского Союза Степана Лаврентьевича Ушакова (Катуар), в мкр Строителей установлена памятная плита маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова у Черновской СОШ, а В. Козлов с почестями похоронен в 1965 году в парке мкр Трудовая.

Братская могила в Белом Расте. Архивы 64 мсб сгорели в боях за Солнечногорск, и восстановить имена многих погибших в сражении за Б. Раст пока не удаётся.

(использованы воспоминания капитана 1 ранга Наумова Виктора Ивановича (умер 17 июля 2013 г.), участника боёв за Белый Раст и новая книга – Карасев В. С. Белый Раст. Непридуманный подвиг. Начало боевого пути 64-й отдельной стрелковой бригады. Ноябрь – декабрь 1941 года. Дмитров, 2016. – 208 с.: ил.)

Источники

http://urf.podelise.ru/docs/823/index-104741.html#917161\

http://www.zima1941.ru/books.html

Видео по теме

https://rutube.ru/video/2ee4f3196374aac39ce61dee4c7c7e1d/

https://rutube.ru/video/e9d3762ea5b0c2910ef2b518db499c35/

https://rutube.ru/video/e8cdb4bf799655cbfb8af62b33bde800/?pl_id=917211&pl_type=user

Несколько слов о деревне Саморядово

Дер. Саморядово,. Фото 2015 г.

Небольшая деревушка Саморядово, расположенная в 4-х километрах от станции Катуар, известна своей усадьбой графа Катуар. Георгий Львович Катуар – русский композитор французского происхождения, его предки в начале XIX века переселились в Россию из Лотарингии. Родился Катуар в семье крупных предпринимателей. В юности учился игре на фортепиано у жившего в Москве Карла Клиндворта, друга Вагнера. Некоторое время он пытался участвовать в семейном бизнесе, но интерес к музыке взял верх, и Катуар уехал в Берлин для продолжения музыкального образования. В 1886 году во время одной из поездок в Москву он был представлен Чайковскому, высоко оценившему его способности. В 1887 году Катуар окончательно вернулся в Москву, но так и не стал концертирующим пианистом, однако вновь встретился с Чайковским и показал тому свой первый композиторский опыт – струнный квартет. По рекомендации Чайковского Катуар отправился в Санкт-Петербург к Римскому-Корсакову, который затем перенаправил его к Анатолию Лядову. Общение с этими двумя выдающими композиторами завершило композиторское образование Катуара, хотя на складывание его творческой индивидуальности сильно повлияло в 1890-е гг. сближение с Антоном Аренским. В 1900 годы Катуар жил практически затворником. После 1919 года он был профессором композиции в Московской консерватории.

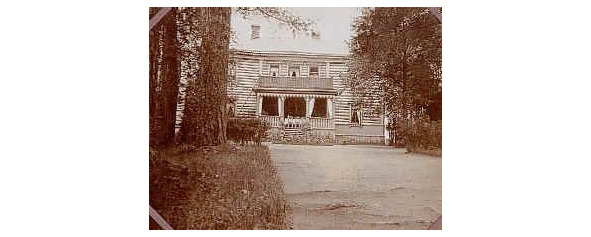

Усадьба Катуаров. Фото 1913 г. с сайта Катуар де Бионкур / Catoire de Bioncourt https://www.facebook.com/catoire/

В бывшей усадьбе Катуаров долгое время находился детский санаторий №24 Департамента здравоохранения г. Москвы (главный врач Красноштанова Надежда Дмитриевна). В начале XXI века санаторий сгорел, и сегодня планируется реконструкция всего комплекса зданий.

Дер. Саморядово. Здесь была усадьба Катуаров. Ныне – бывшие корпуса детского санатория №24. Стоп-кадр видео 2015 г.

Через деревню протекает небольшая речка Саморядовка. Это левый приток реки Учи, впадающей в Клязьму. Длина речки 13 км.

На 2010 год в Саморядовке прописано 19 жителей.

Справка

Усадьба основана во второй половине XVIII в. секунд-майором В.А.Петрово-Соловово, в середине XIX в. владел помещик Костин, затем Чарторижский, в 1890 г. инженер флота В.Н.Семенкович и жена коллежского асессора Е.И.Петрова, в 1911 г. – жена предпринимателя М.Д.Катуар (жена Л. Л. Катуара).

Видео 2016 года. История санатория №24: раньше здесь жил граф Катуар!

Источник https://www.youtube.com/watch?v=8IjBfMCIKRg

Фрагмент Карты Московского уезда (области) Составлена в 1849 г.

История Катуара – история страны

До Октябрьской революции в Катуаре было 50—55 домов и бараков. Дорога между Москвой и Дмитровым, так называемый Дмитровский тракт, была выложена булыжником. Вокруг поселения было много леса. Там где сейчас канал – была низина, и били роднички. На этом месте были заливные луга. У станции стояла чайная – трактир, где останавливались проезжие, купцы и извозчики.

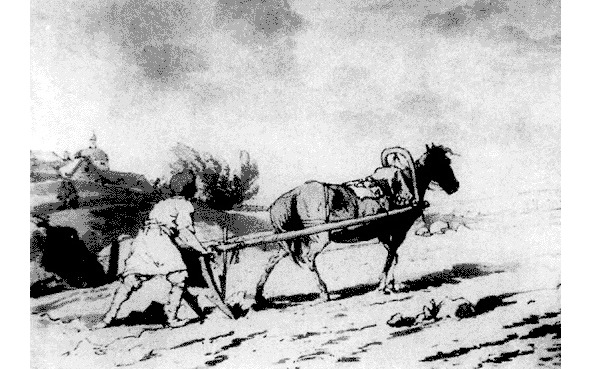

Д. А. Аткинсон. Пашущий крестьянин. Раскрашенная гравюра. Государственный Эрмитаж

Жители деревни вели частное хозяйство, у всех были лошади, коровы, овцы, куры. Многие мужики деревни работали извозчиками, на железной дороге, конюхами и пр. на усадьбах Саморядово и Марфино, а женщины вели личное хозяйство. У большинства семей было не менее трёх детей.

После Октябрьской революции и гражданской войны было еще частное хозяйство. По указанию Ленина проводился НЭП (Новая экономическая политика), индустриализация страны. В 1927 г. 15 съезд ВКП (б) поставил задачу о коллективизации деревни, об организации колхозов и совхозов. В 1929 г. крестьяне вступали массами в колхоз (которые были бедными). Ныли и богатые, их называли кулаками, которые добровольно не вступали, их раскулачивали и многих ссылали в лагеря. К концу 1932 года коллективизация в основном была завершена. Везде организовывали колхозы. Строили скотный двор, и отбирали коров и лошадей у жителей.

Ввели оплату – трудодень, платили не деньгами, а в конце года после сдачи продуктов государству, что осталось делили, кто сколько дней в году отработал. Руководили председатель колхоза, председатель сельсовета, а также избирали бригадиров. Сеяли пшеницу, рожь, овес, сажали овощи: картофель, морковь, свеклу, капусту.

Теперь женщины не только растили много детей, но и трудились в колхозе с утра до вечера наравне с мужчинами. Мужчины на лошадях пахали землю, а женщины работали на полях. Работали доярками.

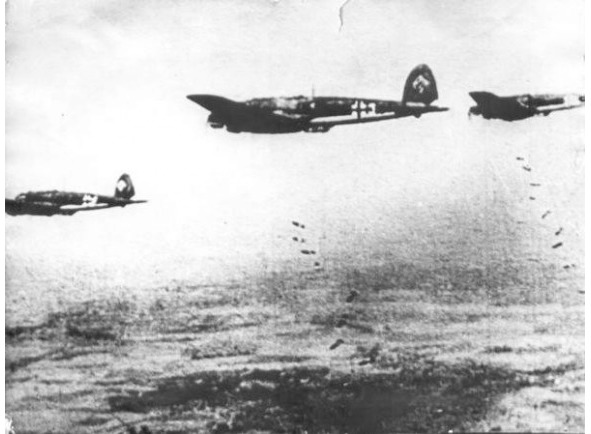

Мирную жизнь нарушила война с фашистской Германией, вероломно напавшей в ночь 22 июня 1941 г. Была объявлена всеобщая мобилизация на защиту Родины под лозунгом «За Родину, за Сталина». Из каждого дома деревни уходили на фронт один или двое мужчин: отец и сын. Немцы бомбили наши города и села, очень быстро захватили наши территории. Почти каждый вечер летали самолеты, в июле и августе бомбили Москву. Мы, дети шли наверх деревни, переживали, смотрели, как наши прожектора освещали немецкие самолеты и старались зенитками сбить. А жители Москвы на крышах домов гасили зажигательные бомбы. Иногда было видно сильное зарево, значит в Москве пожар от бомб.

В декабре 1941 г. были сильные морозы до 30 С., немцы уже были под Москвой по многим направлениям. От Катуара в 5-ти километрах были немцы в деревне Белый Раст, Малая Черная. 5 декабря 1941 г. в 14 часов дня немцы бомбили. В нескольких домах были выбиты стекла окон, на улице мороз, у многих замерзла картошка-основная еда того времени, ели мороженную, с трудом весной доставали на семена.

Налёт фашистской авиации. 1941 г.

Прибыло на фронт пополнение, днем и вечером шли через станцию Катуар хорошо одетые солдаты в полушубках, валенках – это были сибиряки. 6-ого декабря 1941 года по приказу Сталина под командованием маршала Жукова Г. К. началось наступление наших войск. Пошли на фронт московские ополченцы. Под натиском наших войск немцы отступали, за несколько дней их отогнали от Москвы на 170—200 км. Освобождали от немцев свои территории целых 5 лет, погибли в этой войне наши солдаты и офицеры, мирные жители и с немецкой стороны миллионы людей. Все эти годы войны наши женщины трудились в колхозе на полях и на производстве. Летом работали дети 13—14-ти летние. Все дети помогали вести домашнее хозяйство в отсутствие мужчин. В 1941 году были на так называемом трудовом фронте: пилили лес вручную, строили противотанковые заграждения, рыли окопы, работали на торфоразработках, за г. Дмитров на военном аэродроме чистили снег. За этот труд были награждены медалями за оборону Москвы и за доблестный труд в Великой Отечественной войне.

Учебный год в Сухаревской школе начали в январе 1942 г.. В школу ходили так же дети всех окрестных поселений. Так как поезда не ходили, приходилось им ходить по 5—7 км пешком.

Поезда пошли в 1943 г. В школе иногда зимой было холодно, сидели за партой в пальто и в валенках, на большой перемене нам давали по 50 грамм хлеба. Все преподаватели и директор школы Лынский относились к детям хорошо. Несмотря на тяжелые условия в школе было пианино, был учитель пения и организован школьный хор, который участвовал в смотрах художественной самодеятельности. Песни в основном пели патриотические. В апреле в школе дирекция предлагала досрочно аттестаты за 7 классов, давали направление в г. Долгопрудный в ФЗО, там давали одежду, рабочую карточку на 700 гр. хлеба, обучали на токарей и слесарей, как девочек, так и мальчиков. В мае месяце заканчивать и сдавать экзамены остался один класс. Стране нужны были рабочие, была решающая битва под Курской дугой, которая закончилась нашей победой над немцами. Старшие подростки ушли на ФЗО и на производство.

Закончилась Великая Отечественная война 9 мая 1945 года. Этот день был объявлен праздником Победы над фашистской Германией. Много мужчин не вернулось с фронта. После войны в 1946 г. провели электричество.

Катуар, барак. 1967 г.

В 1991 г. распался Советский Союз и ввели самоуправление, но оно себя не оправдало. Жители благоустраивают свои дома, многие построили заборы, калитки и красивые ворота

По материалам Березовской Н.П

Источники

http://web-vps.host4g.ru/fed/sp/about_villages/b_chernaya/

http://www.etoretro.ru/pic104269.htm?y1=1960&y2=1970&sort_field=image_date&sort

=DESC&position=1

Путешествие по истории Катуара в Интернете и рассказам ветеранов

(или история посёлка в истории страны)

1901 год. Сдана в эксплуатацию железнодорожная платформа Катуар

До сих пор историки спорят о точной дате рождения нашего городского поселения. Но доподлинно известно, что станции под названием Катуар уже более 114 лет! Все началось в 1900 году, когда открылось движение по железной дороге Москва-Дмитров, где в то время было всего 9 станций. За каждым названием своя неповторимая история деревни, села, города, реки, владельцев, исторических событий.

В 19 веке русские промышленники и купцы настойчиво пробивались на мировой рынок. Основным средством перевозки были реки летом и гужевой транспорт зимой. В 1851 году было открыто регулярное пассажирское и грузовое движение по первой железной дороге из Петербурга в Москву. Савеловский вокзал появился в Москве последним 10 марта 1902 года. Одной из первых станций на железной дороге была станция Катуар. Она была построена в 1901 году на средства потомственного почетного гражданина, купца первой гильдии француза Льва Ивановича Катуара.

Имение Катуаров находилось в деревне Саморядово, где и до настоящего времени сохранились остатки усадебного парка (эта деревня входит в городское поселение Некрасовский).

Подробнее о семье Катуаров здесь

http://adm-nekrasovsky.ru/francuzskaya-familiya-russkoj-stancii-katuar

http://www.mosjour.ru/index.php?id=2118

1917- 1923 год. Революция и гражданская война

Катуары возвращаются во Францию, спасаясь от смерти, их имущество, фабрики и заводы национализируются. Имение в Саморядово передаётся под детский санаторий. Разруха, голод.

Источники

http://adm-nekrasovsky.ru/francuzskaya-familiya-russkoj-stancii-katuar (об истории гп Некрасовский)

http://www.mosjour.ru/index.php?id=2118 (О семействе французских предпринимателей Катуар в Москве)

http://www.derevenka.su/page59.html (Рассказ о Катуаре Игоря Нечаева)

http://www.mytravelnotes.ru/2012/07/blog-post_9463.html

http://blog.mechtaevo.ru/post_2401

1929- 1933 год. Строительство Катуаровского завода огнеупоров

1929 год. Основание Катуаровского завода огнеупоров (позднее керамико-плиточный).

28 августа 1929 года. Приезд в Дмитров М. Горького, выступившего в клубе канала (не сохранился) перед участниками слета ударников Беломорстроя.

Источник

http://www.dmitrov-city.com/165/history-dmitrov/dates_/20-vek.html

Отечественное производство «Дмитровская плитка» начало свою деятельность по выпуску облицовочных материалов и керамики в 1998 году в Московской области (Дмитровский район, Катуар). Предприятие является одним из ветеранов среди промышленных объектов всего региона.

Стройка началась в 1929 году и продолжалась до 1933 года, причем в течение этого времени на заводе производился кирпич (красный) из местного сырья. С того времени годом основания производства считается именно 1933, когда возведение основных объектов подошло к концу. Первое название завода – «Катуаровский завод огнеупоров», спустя несколько лет – «Керамико-плиточный завод».

В 1998 году на базе керамического завода было создано ООО «Дмитровская плитка», где потребителям предлагается коврово-мозаичная, облицовочная и напольная плитка для ванной, холла, кухни и прочих помещений.