Полная версия

Когда реки потекут вспять. Из рассказов геолога

И Михеичу стало страшно. Безбожники оказались ближе ему, чем Пимушины. Он будет держаться поближе к начальнику, к Ивану и вздохнет с облегчением, только когда они покинут заимку.

Нет, к прошлому возврата нет! Нельзя жить на мертвом острове в океане жизни. Верить в бога можно, но нельзя доводить эту веру до абсурда. Новый мир, новые люди. Жить с ними можно. И все же: «Пойти еще в тайгу золотишко помыть? А там, глядишь, может и колхозы распустят».

Он зашел за амбар. Здесь, в тишине и безветрии, укрытый бревенчатой стеной от хозяйских глаз, он чувствовал себя свободнее.

Достал кисет, свернул цигарку. Затянулся с наслаждением.

И вдруг, за спиной:

– Покурим?

Вздрогнув от неожиданности, он оглянулся. Влас. Стоит, ноги широко. Как на палубе. Улыбается.

– А ты куришь?

– Курю.

– А отец увидит?

– Да он знает.

– И что?

– А ничего. Я здесь уже отрезанный ломоть.

– Ну, закури.

Оторвал клочок от газеты, насыпал махорки.

– Где научился?

– На флоте. Семь лет служил. В Японию плавал.

– Позвали или сам пошел?

– Сам.

– Наш Родионыч больше похож на кержака, чем ты.

– Похож, не значит, что кержак.

– И то верно, он другой веры.

И тут за амбар завернули Яков Родионович с Иваном.

– А я ищу тебя, – сказал Анин Михеичу. – Думал, куда запропастился?

– Мы тут от ветру укрылись.

– Знаем мы, от какого «ветру»… И ты, Влас! Не боишься, отец заметит?

– Я потихоньку.

– Он в армии еще пристрастился. Теперь и отец не отучит, – сказал Михеич.

– На флоте… – поправил его Влас.

– Вон ты какой!? – протянул Анин. – А я все к тебе присматриваюсь. Вижу, не похож на других, а в чем – не определю.

Влас засмеялся.

– Здесь еще дедушкин дух силен. А я… я и вовсе на корабле комсоргом был.

– Послушай, комсорг! – вдруг живо сказал Яков Родионович. – Пойдем с нами проводником. Очень нужно.

– Отца нужно спросить, – серьезно сказал Влас. – А я что…

– С отцом поговорим, – пообещал Яков Родионович. – Поговорим!

А Иван подумал с удивлением: «Надо же! Анин просит…».

Но долго думать ему не пришлось.

– Вот что, – сказал ему Яков Родионович. – Пройди-ка с Матвеичем вокруг заимки. Задайте пару шурфов. А я тем временем, попробую насчет Власа…

Заимка располагалась на высоком обнаженном угоре. Когда-то все здесь выгорело, а теперь земля разделана, стоит сжатый хлеб в копнах, пустой, очевидно летний дощатый балаган, в стороне видна пасека.

Иван выбрал место для шурфа на самом краю поля. Худолеев не спеша снял дернину, под которой обнажилась мокрая глинистая земля. Но и ее оказалось немного, сантиметров двадцать, и обнажился песок, как и в тех шурфах, что они копали, когда шли к заимке. Но тогда Матвеич копал быстро, споро, Иван тогда смотрел на него и удивлялся мастерству и сноровке. А сейчас Худолеев едва ковырял лопатой. Прошло уже с полчаса, а он углубился не более чем на полметра.

– Разве так копают? – сказал ему Иван. – Так и к утру не управишься.

– Так я же к вам промывальщиком шел, а не проход-чиком – миролюбиво ответил Худолеев.

– Скажи, что не хочешь.

– Здоровьишко не позволяет.

– Что же ты Якову Родионовичу не скажешь?

Михеич промолчал. Он не раз встречал таких людей как Анин. Они не прибегали к принуждению, но обладали такой силой внутренней правоты, что ослушаться их, борони бог, немыслимо. Анин был из «тех». Он требовал работы и его требования были безоговорочны. Да если по совести, то и не договаривался Михеич ни на должность проходчика, ни на должность промывальщика. Он числился экспедиционным рабочим и должен был делать все, что прикажут. Но приказывать мог начальник. А не студент, который в тайге сам без году неделя… Но что зря… Иван славный парень. С виду серчает, а зла на сердце не держит.

Иван стоял сдвинув брови, как если бы на его месте был Анин.

– Дай лопату!

К его удивлению Худолеев охотно подчинился. Он вылез из шурфа, отряхнул налипший на мокрые штаны песок и стал свертывать самокрутку. А Иван взял у него лопату и стал яростно выбрасывать песок.

«Что делать с Михеичем? – думал он. – Раньше было просто: приказал – выполняй! А не то!.. Как бы на его месте поступил Анин? Ему Михеич не стал бы противоречить. А с ним, с Иваном, Худолеев совсем другой… Ну, ладно! Пусть сидит. Потом они посчитаются…».

А Худолеев дымил у него над головой и молчал. Но и ему молчание, видимо, стало в тягость и он сказал:

– Удивительный человек, Яков Родионович. Ну, понятное дело, золото. А пустой песок, что зря…

Иван распрямился. Злится ли на него? Объяснять ли все заново?

– Темный ты человек, Матвеич. Неужели не поймешь? Век старательства отходит, как отошли твои кони. Новая жизнь строится. И тебе в ней тоже место есть. Не все же по лесу волком бродить.

Что-то дрогнуло в лице Матвеича.

– Оно, конечно, спасибо тебе на добром слове. Однако, молодой ты ишшо. Не знаешь многого.

– Чего же еще я не знаю?

– Лиха не изведал, – вздохнул Михеич. – Все при тебе, и дом, и семья. В институте, вот, обучаешься.

– А что же ты не вернулся? После войны можно было.

– Можно, – согласился Михеич. – Я попробовал. Вышел на «железку». А жизнь, как та «железка», грохочет, несется куда-то. Эшелон туда, эшелон сюда. А я, как на обочине. Все чужое, все мимо. Вроде, пока на Алдане золото копал, изменилась жизнь. И подумал: «Ухватка, поди, разорена. Ни родных, ни дружков не осталось. Куда ехать?».

– На завод пошел бы, на стройку…

Михеич не ответил. Окурок уже жег ему пальцы, а он прищурено смотрел куда-то поверх. Да разве же он не мечтал вернуться? Кого не тянет в родные края? Но родные места и манят и страшат. Нет там родных, кто его примет? А старожилы, если живы, припомнят старое. Хоть и молод он был тогда, хоть и не ответчик за отца и братьев, а все одна кровь. Старший-то брат, Степан, служил у Деникина, с Антоновым гулял. Расстреляли его. Здесь никто ничего не знает. А там? Разговоры кругом: деревня разорена… земля неухожена… скот побит… пахать нечем и не на чем… восстанавливаются колхозы… Нет. Нет, деревня, Матвею «не светила». И завод. Не привык Матвей к самостоятельности. На руднике все по другому, по приказу: подъем, завтрак, штольня, барак, ужин, отбой. А теперь – иди, куда хочешь, делай, что знаешь… А куда идти? Словно на чужбине…

Окурок все-таки ожег ему пальцы. Бросил его в шурф, схватился пальцами за ухо. Увидел, что Иван смотрит не него, ждет ответа.

– Нет, – помотал он головой. – Нет. Золотишко дело сподручнее. Да и думал, вернусь в Ухватку с капиталом, тогда и почет будет другой. Фарт свой искал. В Забайкалье, потом на Ангаре. Вышел к Енисею. Вроде и к дому ближе. Только не фартило мне. И года подступили. И задумался я о спокойной жизни… Вот она и есть теперь эта самая спокойная жизнь… Да ты что не копаешь?

Он поднялся.

– Сиди, сиди… – нарочито нахмурил брови Иван. – У тебя здоровье не позволяет.

Но Михеич забрал лопату из рук Ивана, который, кстати, и не очень сопротивлялся, и тоном старшего сказал:

– Молод ты ишшо норов показывать…

Сказал беззлобно, примирительно и Иван подумал: «Что с ним? Неужели дошло?».

Анин не пошел в маршрут в надежде, что после бани хозяева будут отдыхать и он поговорит с ними спокойно и под хорошее настроение. Но такое не произошло. И после бани они разошлись каждый со своим делом, только на работу почище. А Яков Родионович остался один. Даже хозяйка что-то перебирала в сенях, лишь изредка заглядывая в избу.

«Что ж, – подумал Анин. – Нет худа без добра. Покамералю, по крайней мере».

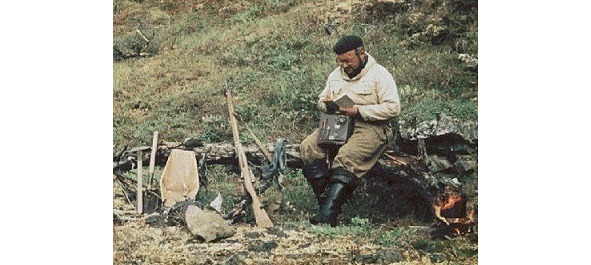

Он достал дневники, карту. В маршруте – на ходу, под дождем, вечером при свете костра – писать было неудобно. Он ограничивался короткими записями, а то и просто пометками на карте. Теперь по отметкам он восстанавливал маршрут, записывая, что помнил. А помнил он почти все и поэтому на пройденный отрезок у него уже складывалась готовая геологическая карта. Это только для Михеича пески были «одинаковыми», потому что не содержали золота. Даже Иван различал грубые гравийные выносы горных рек, тонкие илистые прослои озер, глинистые пески оплывин. Да мало ли!

Он и не заметил, как стемнело. Вошла хозяйка и зажгла лампу.

– Скоро снедать будем, – сказала она.

Анин собрал все свои бумаги, сел за пустой стол. В углу теплилась лампадка под иконой, лежали уже давно примеченные книги.

– Можно посмотреть? – спросил он.

– Отчего же не посмотреть, – ответила хозяйка. – Только они не по теперешней грамоте писаны.

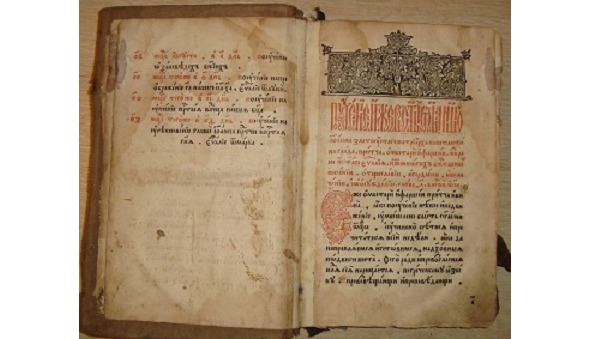

Анин снял с полки ту, что побольше, темную, с золотым обрезом. На потускневшем от времени переплете прочитал писанное поморским полууставом: «Четьи минеи», что следовало переводить, как «чтения ежемесячные», – сборник житий святых, составленный по месяцам в соответствии с днями чествования церковью каждого святого. «Четьи минеи» служили обычно для назидательного «душепользования». Но перед Аниным лежал редкий экземпляр, составленный в старообрядческой среде Андреем Денисовым. Анин был уверен, что даже его дед, славянист по образованию, не держал в руках подобное издание.

Думал ли Яков Родионович, что когда-нибудь пригодится ему дедовская наука.

Начал читать. Медленно. По складам. Во-первых, подзабыл, конечно. Во-вторых, старославянский язык не похож на современный. Точнее, значение слов сходное, а произношение и написание совсем иное. Слово «господь», например, пишется «гпдь» и еще черта сверху. Но постепенно втянулся. Поднял голову – хозяйка сидит напротив, подперев голову руками, слушает. И невестка рядом, и внучка. Когда подошли и не заметил. Стал читать дальше.

Притча, на которой он открыл книгу, в простой назидательной форме повествовала о том, как Христос явился к язычникам, в обычаях которых было идолопоклонничество и жертвоприношение, и сказал им, что принес за них жертву богу – плоть свою и кровь свою. И поскольку, после снятия с креста его обмыли водой, то он заменяет обряд жертвоприношения обрядом омовения.

События, связанные с признанием в конце 10 века Древнерусским государством /Киевской Русью/ христианской религии в качестве официальной и господствующей было обусловлено развитием Древней Руси. Ее интересы требовали установления такой государственной идеологии, которая защищала бы ее право на собственность и помогала бы держать в повиновении крестьян. Старая, языческая религия, возникшая в первобытном обществе, этим требованиям не удовлетворяла. А христианство было той религией, которая соответствовала ее интересам. Принятие христианства диктовалось также необходимостью укрепления внутреннего единства Древнерусского государства путем создания единой государственной идеологии. Вместе с тем, принятие христианства сблизило Русь со всеми христианскими государствами, особенно с Византией, содействовало развитию древнерусской культуры. Знаменуя собой установление новой идеологии, более прогрессивной, чем в первобытно-общинном строе, принятие христианства Русью было важным этапом в развитии древнерусского государства.

Но когда Яков Родионович поднял голову и взглянул на слушателей, за столом собралась уже вся семья Пимушиных, то увидел, что они воспринимают притчу абсолютно: да, пришел Христос и примером своим, жертвой своей обратил людей в свою веру! И говорить им что-то обратное, значило остаться непонятым, более того – нажить в них врагов.

Тихон Порфирьевич поднялся и взял с полки из под иконы вторую книгу, поменьше, в красном переплете.

– А эту не прочитаете? – спросил он уважительно. – Ее и дедушка прочитать не может.

«Дедушкой» в семье Пимушиных все звали отца Тихона Порфирьевича.

В это время в сенях раздался шум. Иван с Михеичем вернулись из маршрута и снимали грязные сапоги. Анин подождал, пока они вошли, и принял книгу из рук Тихона Порфирьевича. А тот только сурово взглянул на вошедших, требовательно призывая их к тишине, и те, еще не зная в чем дело, затихли и осторожно, чуть ли не на цыпочках, подошли к столу.

Яков Родионович разглядывал книгу в красном переплете. То было «Евангелие», или «благовестие», одна из четырех книг т. н. Нового завета, повествующих о «земной жизни» Иисуса Христа. И неудивительно, что даже дедушка не мог его прочитать. «Евангелие» тоже было древнего издания, более того – на церковно-славянском языке. Этот язык широко применялся в прошлом на Руси в богослужебной, церковно-религиозной, а также научной письменности и оказывал сильное влияние на русский литературный язык вплоть до XVIII века. По своему происхождению он относился к старославянскому языку, но то был язык восточных и южных славян /болгар, сербов, хорватов/ и если в книге «Четьи минеи» слово было трудно прочитать, но прочитанное, оно было понятно, то написанное на церковно-славянском было трудно и прочитать и понять.

Евангелие

И все же, к своему собственному удивлению, Анин чувствовал, как в его памяти, из самой глубины ее, всплывают лежавшие там доселе чужие, мало знакомые слова, оживают и срываются с языка готовыми фразами. Он не все понимал, что читал, запинался, останавливался. Он читал, как в студенческие годы немецкий язык: слова произносил, но значения их не понимал. И здесь ему на помощь приходили Пимушины. Они поправляли его, если он произносил слово неверно, разъясняли фразу, если Яков останавливался, теряя ее смысл.

Постепенно, строка за строкой, он овладел и второй притчей о деяниях Иисуса Христа. То была притча о вере. В ней рассказывалось, как к Христу подошла больная женщина и попросила вылечить ее. «Ты сын божий, – сказала она. – Ты все можешь». «Иди, – ответил Христос. – Ты будешь здорова». «Нет, – возразила женщина. – Если ты сын божий, то вылечи меня сейчас». «Я же сказал тебе: иди, ты выздоровеешь». Женщина упорствовала: «Если ты не можешь вылечить меня сразу, значит ты не сын божий». «Как же я могу тебя вылечить, – сказал Христос, – если ты сама не веришь в свое исцеление?».

Анина поразила последняя фраза. Нет, конечно, она не имела отношения к святым «чудесам». Это была квинтэссенция житейской мудрости, вложенной в уста Христа составителями «Евангелия». Ни одно дело, ни большое, ни маленькое не может быть сделано без уверенности в том, что его можно сделать.

Но как и с первой притчей, слушатели приняли прочитанное абсолютно: Христос не мог исцелить женщину потому что она не поверила в его божественное происхождение. Бог покарал женщину за неверие.

Некоторое время за столом сохранялось молчание. Первым нарушил его Тимофей Савельевич.

– Собирай снедать, – сказал он хозяйке и обе женщины, хозяйка и невестка, и даже маленькая Аленка, разом поднялись из-за стола и направились к печи.

На заимке был порядок. Ничего никому никогда не приходилось повторять дважды. Такой «порядок» глушил инициативу, а женщины, так те, вообще, были на рабском положении. Но нарушь сложившиеся обычаи и заимка распадется, пропадет, не выживет.

Как и вчера, одно за другим следовали соленые огурцы, вареный картофель, суп или вернее густой мясной навар, каша тыквенная, каша гороховая. Подавалось каждое блюдо поочередно, в одной миске для гостей, в другой для хозяев. Тимофей Савельевич перед каждым блюдом поспешно, словно стеснялся, клал широкий двуперстный крест. Женщины обедали за кухонным столиком.

Когда подали мед, Тимофей Савельевич нарушил молчание.

– Ты, поди, из наших будешь? Признайся! – сказал он, обращаясь к Анину.

– Почему?

– Порядки наши знаешь, соблюдаешь их. Не куришь. Не выражаешься. Обратно же, борода… Книги наши читаешь…

Яков Родионович улыбнулся. Он, конечно, не стал объяснять, что бороду сбреет, когда вернется домой, что не курит, потому что уважает законы заимки, и не выражается, не потому что кержак, а просто потому, что так воспитан, интеллигентно.

– Нет, – сказал он. – У меня корни другие.

– Есть ведь кержаки, что в миру живут.

– Нет, Тихон Савельевич, я не кержак.

Пимушин посмотрел с недоверием.

– Не таись… На Касовских галеях что надобно?.. Там скиты стоят. Не боитесь?

– Чего?

– Тайга, однако.

– Тайги не боимся.

– Так ведь она – тайга! Войти просто, а выйти не каждый сможет.

– Не варнаки же здесь. Люди. Мы ничего плохого не делаем.

– Вижу. Однако, бывает и хорошие люди не возвращаются.

И тут в разговор вступил Влас.

– Бать! Я схожу с ними? Белку за одно посмотрю.

Тимофей Савельевич бросил на него быстрый взгляд, чуть дрогнула борода в ухмылке.

– Сходи, коли есть охота.

Умный человек Тимофей Савельевич. Все видит, все понимает. Лишних слов не говорит. И насчет тайги, не пугал – предупреждал. В скитах дикие кержаки занорились, могут обойтись совсем не так, как Пимушины.

– Вот спасибо! – сказал Анин. – Я, признаться, сам хотел попросить.

– Не за что благодарствовать, Влас все равно той дорогой не ходил.

– Кто же ходил?

– Дедушку надо спросить. Он здесь на сто верст окрест все знает. – И повернулся к Власу. – Сходи, позови.

Савелий Порфирьевич, маленький, седой старичок, многократно крестится на иконы, садится на лавку и равнодушно спрашивает:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.