Полная версия

На берегах Угрюм-реки. Из рассказов геолога

Но, о дорогах речь еще была впереди, а сейчас мне необходимо было как можно терпеливее объяснить каюру почему случилось так, что оленей пришлось гнать на Многообещающую Косу. Я рассказывал ему как в Москве, занятые отчетом за прошлый год, мы не имели возможности познакомиться с районом, о котором, вообще-то, почти не было никаких сведений; что карты мы получили в самый последний момент; что я не знал не только о том, что буду работать в Спицино, но и о том, что существует такое Спицино, где я должен буду встретиться с каюром.

– Так получилось, Илларион Петрович, – говорил я. – Предполагали одно, а получилось другое.

– Как так – получилось! Инженеры, грамотные люди. Надо до начала все знать…

– Теперь-то что об этом говорить, – пытался изменить я разговор. – Давайте думать, как дальше быть… А главное, – говорил я, – нам было сказано, что оленей должен сопровождать радист с радиостанцией. Я не мог в то время в середине мая, прислать ему своего помощника-радиста. Он сдавал экзамены в МГУ. Переход оленей вместе с Петровым я считал обязательным, поэтому они и пришли на Многообещающую Косу.

Упоминание о Петрове еще больше осложнило положение. Оказывается, сам того не ведая, Петров обидел старика, обидел дважды. Во-первых, он понукал каюра всю дорогу, торопил и не дал даже ободрать оленя, который сломал себе ногу. Бросить мясо, не воспользоваться случаем устроить небольшой праздник – было с точки зрения старого эвенка неразумностью, глупостью. Во-вторых, его обидело, что Петров направил его в мой отряд, не посоветовавшись с ним. Илларион Петрович ничего не имел против меня, но «надо было собраться, посоветоваться, решить вопросы вместе».

Я согласился с ним. Я сказал, что да, теперешняя молодежь не имеет уважения к старшим, что, когда мы встретимся в Спицино и пойдем дальше на Сюльбан и Леприндо на Чару, все будет иначе, все будет хорошо. Я соблазнял его боевым карабином, обещал, что переход будет неспешным, что по всем вопросам перехода его слово будет решающим.

Но он все снова и снова возвращался к изначальному положению:

– Зачем сразу не говорил, что надо Спицино? Сюда шел, столько мучений принял. Как обратно пойду, реки большие, ходить через реки никак нельзя…

Как пройти в Спицино было действительно проблемой. Теперь и я понимал это. Но ведь не могло же быть такого положения, чтобы нельзя было попасть из одного населенного пункта в другой. Перед тем как приехать в Забайкалье, мы долгое время работали на Алтае. Там тоже были горы, еще выше и сложнее, чем эти. И ничего, проходили везде. Можно было пройти и здесь – я был убежден в этом, но выбирать путь предстояло не мне. Я мог только советовать.

Попасть из Многообещающей Косы в Спицино можно было тремя путями. Первый – самый короткий, самый простой и самый быстрый, вниз по Витиму на барже. Старый каюр так и говорил: – Доставай баржу, будем оленей рекой плавить. Самое хорошо.

Я и сам знал, что сплавить оленей на барже «самое хорошо». Но если вверх по Витиму нам удалось подняться на барже, то это еще не значило, что вниз у нас получится то же самое. Даже та баржа, на которой мы приплыли, ушла вниз по Витиму порожней, груженую баржу в это время через пороги не плавили. Но даже если 20 оленей и небольшой вес, где взять баржу, тут лодку не добудешь сплыть вниз, не только баржу. Сверху, из-за Многообещающей Косы, вниз в Бодайбо сплавляли сено и достать порожнюю баржу практически не представлялось возможным.

Была и другая дорога – западнее Косы, через Кедровку и Киндиканский перевал. Перевальная тропа выводила через Южно-Муйские горы в Муйскую котловину, но там терялась в болотах. Кроме того, если бы олени пошли по этой тропе, их надо было бы переплавлять через Витим у Спицино, а ширина Витима там достигала полукилометра. В то время я еще не знал способностей оленей переплывать любые самые бурные и самые широкие реки и полукилометровая ширина представлялась мне серьезной преградой.

Третий путь был в обход Шамана. Он был удобен тем, что выводил прямо к Спицино; тем, что оленей можно было бы переправить через Витим здесь у Многообещающей косы, где ширина реки не превышала 250 м, где было много людей способных оказать нам помощь. Но на правом берегу Витима, в районе горы Шаман, не было никаких троп. Никто никогда не ходил там, во всяком случае нам ничего не было известно об этой дороге.

Все это я объяснил старому каюру. И когда, казалось бы, обиды старого каюра улеглись, вопрос снова уперся в неразрешимое – как идти?

– Доставай баржу, будем оленей рекой плавить. Самое хорошо, – повторял каюр.

– Нет здесь баржи, – отвечал я. – И некому ее плавить.

– Тогда не знаю, как идти будем, – твердил он.

– Идите через Кедровку. По тропе перевалите через горы, а там пойдете предгорьями. Выйдите к Спицино, а там лодка у нас будет, переплавим и вас и оленей, – уговаривал я его.

Он отрицательно качал головой.

– Дорогу не знаю. Витим широкий, олени тонуть будут.

– Тогда идите в обход Шамана, – говорил я. – Выйдите на старую тропу, которой шли сюда, а там дойдете до тропы через Таксима и на Спицино.

Он снова качал седой головой.

– Дороги за Шаман нет. Таксима вода большая, месяц стоять буду, тонуть не буду.

Ни вправо, ни влево, ни вниз по реке для него дороги не было.

– Но ведь и здесь оставаться нельзя, – взывал я к его разуму.

Он соглашался со мной.

– Шибко худое место. Олени два дня голодом стоят. Скорей идти надо.

Я не знал, что еще можно ему сказать. Я исчерпал весь запас доводов и красноречия и замолчал.

Он также молча курил свою самодельную трубку. Наконец он сказал:

– Завтра доставай лодку, поедем другой берег смотреть. Будем берег смотреть, будем думать.

Хозяйка уже успела поставить шатер. Она была маленькая, сухонькая, подвижная и деловитая. Мне нравились эти люди. Я был доволен и беседой с Илларион Петровичем – все-таки живой человек, а не бездумная деревяшка – и я почему-то верил, что мы договоримся и все будет хорошо.

На следующее утро старый каюр пришел еще до завтрака.

– Поздно спите, – сказал он и тут же спросил: – лодку достали? Давай скорей надо. Олени третий день голодом стоят. Совсем плохо. Ночью привязывал их, назад уходили.

– Давай-давай скорей. Где лодка? – шумел Кириллов.

Еще с вечера я договорился с техником КИП-4 Таюрским, что он поможет нам на этой переправе: у него была своя моторная лодка. Она лежала на берегу – длинная, узкая, 9-метровая. Мы заказывали в Чаре 4-х метровые плоскодонные лодки, но заказывали их вслепую – расчет был только на то, чтобы их можно было перебросить вертолетом «на пустынные дикие берега Угрюм-реки». Но Угрюм-река оказалась не такой уж пустынной, а главное – плоскодонной 4-х метровой лодке здесь нечего было делать. Даже на 9-ти метровых и то не каждый из местных жителей рисковал плыть через шиверы Витима.

И так, перед нами была лодка, пара весел и… Витим. Ширина его у Многообещающей Косы составляла 240 метров, как будто немного. Воды Витима спокойно и быстро неслись мимо, но один из местных жителей так сказал о течении: – Бывало, плывет чурка. Пока закуришь, оглянешься, а она во-он где, уже чуть виднеется…

А лодка без мотора та же чурка, только с веслами. Но если весла в умелых руках!.. Нанимая в Чите рабочего для своего отряда, я искал человека знающего мотор и привычного к сибирским рекам (мы тогда еще наивно предполагали, что будем плавать по Витиму на 4-х метровой лодке и даже привезли с собой мотор «Стрела»). Все рабочие – крепкие взрослые парни отказывались выслушав меня, а время не ждало. Нужно было получать имущество и вылетать. И тогда я взял молодого паренька Виктора Статкевича. Он знал мотор, плавал по озеру Кенон и был рыболовом-любителем. Виктор оказался человеком смелым.

– А чего тут не переплыть, – спокойно сказал он, глядя на Витим. – Конечно, если кто грести не может…

Вопрос был решен. Скрипнули уключины, лодку подхватило течение… Но Виктор греб уверенно и спокойно и через несколько минут лодка ткнулась носом в противоположный берег. Снесло ее совсем немного.

Илларион Петрович пошел смотреть берега, а Виктор стал выводить лодку вверх по течению. Лодка двигалась медленно-медленно, чуть ли не по сантиметру. Одно неосторожное движение и ее снесло на несколько метров. Снова кропотливая работа веслами. Лодка неуклонно поднимается по реке. Илларион Петрович нагоняет ее. Берег просмотрен, можно плыть обратно. Снова струя подхватывает лодку и, как и в первый раз, она словно птица перелетает через Витим.

– Молодец, Виктор, – хвалю я Статкевича. Он доволен.

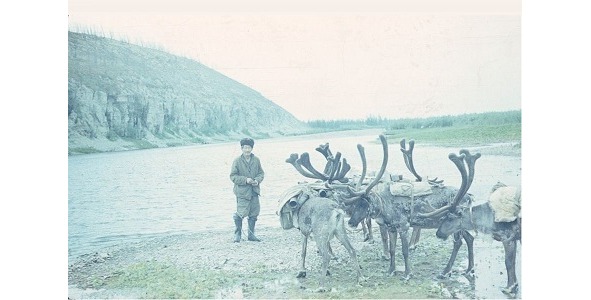

Каюр ушел за оленями. Лодку нужно было «давай, давай скорей», но прошло свыше трех часов, пока Кириллов пригнал свое стадо. Олени были маленькие, на вид слабосильные, только рога ветвистые и толстые украшали их головы и у меня было такое впечатление, что оленям тяжело их носить. А как же они будут перевозить наши грузы? Как на них ездят люди? Не успели олени спуститься к воде, как старик снова стал шуметь.

– Давай, давай скорей. Где лодка?

Подошел Таюрский, поставил мотор. Началась переправа. Перед тем, как сесть в лодку Илларион Петрович сказал мне:

– Сначала я плыть буду. Олени на той стороне ловить надо, в кучу собирать. Пока буду ловить, ты груз переправь, две лодки. Потом хозяйку – одну. Потом сам приезжай, говорить будем.

– Хорошо, – сказал я.

Хозяйка связала несколько оленей цугом. Илларион Петрович взял веревку, сел в лодку. Таюрский оттолкнул корму от берега. Мы зашумели на оленей. Илларион Петрович потянул за веревку и первый олень вошел в воду. За ним второй, третий… Вот уже все стадо в воде. Течение сносит оленей. Крутой дугой они выгибаются вслед за лодкой. Тарахтит мотор, несколько минут – и лодка, каюр, олени уже на том берегу. Таюрский возвращается в пустой лодке. Мы загружаем ее вещами каюра. Она делает один рейс, второй. На левом берегу остаются хозяйка с двумя собаками и я.

Я нарушаю наказ Иллариона Петровича перевезти хозяйку одну и еду вместе с ней. Старый каюр ждет нас на берегу. Мы садимся на камни и некоторое время молчим. Я жду, что же он мне скажет теперь.

– Вот что, – говорит он мне и показывает пальцем за спи-ну на гору – седую, как его голова, – это Шаман?

– Шаман, – подтверждаю я и хочу достать карту.

– Не надо, – говорит он. – У меня карта вот… – он показывает на свою голову. – Я хотел сказать, буду идти как могу скоро. Плутать не буду. Если в срок не приду, значит на Таксима вода большая. Буду стоять, пока перейти можно будет. Буду один идти. Тебя не возьму. Ты мне только мешать будешь. Жди меня в Спицино. Понимаешь?

– Понимаю, – горю я. – Все правильно.

Мы пожимаем друг другу руки.

– Всего хорошего, – говорю я. – До встречи в Спицино.

12 июня вертолет плавно оторвался от Многообещающей Косы и через 10—15 минут так же плавно опустился в Спицино. Долина прорыва Витима через Южно-Муйские горы – тот самый участок, который мы 3,5 часа со скрежетом преодолевали на катере, а без катера последние три дня казался мне совершенно непреодолимым – в мгновение ока оказалась позади. Я не успел даже сделать ни одной записи; мелькнула за стеклом иллюминатора вершина, другая, проплыла под колесом, словно висевшим под окошком, площадка Ивановской Косы и вот уже открылась равнина Муйской впадины и вертолет пошел на посадку.

И, как на Многообещающей Косе, в Спицино так же непривычно видеть этот большой летательный аппарат без крыльев на маленькой лужайке, окруженной кустами и деревьями, около наших палаток и домов поселка. Так не хватало привычной нашему взгляду взлетной площадки, не верилось, что вот эта большая металлическая «стрекоза» может взлететь прямо отсюда с места, где даже человеку негде разбежаться, чтобы подпрыгнуть.

Но «стрекоза» взлетела. Ее 4-х лопастный винт вращался все быстрее, быстрее. Вот мотор взревел на полную силу, но машина не взмыла стремительно вверх, нет, она приподнялась над землей на метр, на два и как бы задумалась: куда лететь? Затем развернулась тут же над землей и пошла, пошла боком, пересекла Витим, пролетела на фоне Муйских гор и лишь затем, сделав плавный полукруг, взяла курс на Мую.

«Чудесная» машина

Я стоял около наших палаток в Спицино, как разбуженный. И действительно, ведь еще час назад я мирно спал на Многообещающей Косе, полагая, что если вертолет и прилетит, то не раньше второй половины дня. И вообще я тогда не знал, что такое вертолет.

Но чудесная машина улетела, скрылась из глаз, а реальная действительность говорила мне, что мы с Виктором уже стоим в Спицино. Леша Спиркин и Алла Серегина улыбались нам и мы тоже им улыбались. Все-таки как не гостеприимны были Дегтяревцы, а дома лучше. Наш лагерь, наши палатки были нашим домом. Над всеми нами висело доброе июньское небо и мы надеялись, что Илларион Петрович не заставит ждать себя очень долго.

Но уже на следующий день небо посерело, заволоклось тучами, пошел дождь. Витим «задурил». Вода поднялась, начала затоплять берега. Нам пока опасность затопления не грозила, но левый берег был значительно ниже и мы видели, как широкая, желтая, песчаная отмель прямо на наших глазах уходит под воду.

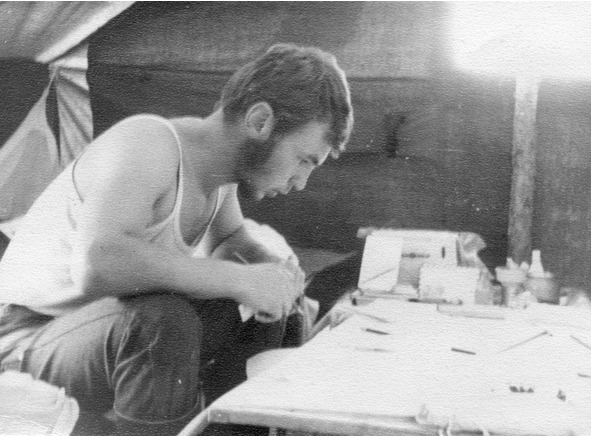

Палатка – наш дом

За несколько дней вода в Витиме поднялась примерно на пять метров. Река несла стволы деревьев, коряжины, а у берегов всплывал древесный мусор – щепа, ветви, сучья, кора. Все это сносилось вниз, к черному барьеру Северо-Муйских гор, и можно было представить себе, что там сейчас творилось. Мы видели в I-й Толмачевской и II-й Муйской террасах горизонты с погребенным в илистых наносах подобным древесным мусором. Теперь мы воочию могли видеть, как это происходит. В период паводка вода выносит этот мусор на площадку высокой поймы, а когда паводок спадает, заносит его илом и песком.

Мы сидели в избе у гостеприимных хозяев хутора Спицино, слушали рассказы о местном житье-бытье и ждали, когда же кончится непогода. Война на 15 лет задержала развитие края. Теперь он снова оживает. Аэродромы в Муе, Нелятах, Догапчане. Катера речного флота. Зимний тракт по Витиму – колонны машин с грузами на Чару – там медь, на Мую – там асбест, на Тулдунь – там золото. Быть может ниточка, проложенная БАМ-проектом, еще загудит сталью рельс. Быть может в ней заложено одно из решений Удоканской проблемы.

Старый знак

Даже здесь, на далеком хуторе, разговор каждый вечер возвращался к экономическим проблемам края. А дожди не прекращались. Желтую косу отмели на противоположном берегу давно залило. На нашем берегу слышно было бульканье и глухие удары в воде – то Витим перетаскивал крупные камни. И мы стали задумываться, а как там наш Илларион Петрович? Еще когда он уходил, вода в Таксима – притоке Витима – несмотря на хорошую погоду, была большая. Сейчас ее и вовсе не перейдешь. Разве что он успел проскочить ее до дождей?

И вдруг из Чары, через радиста нашей подбазы Червякова, радиограмма с Многообещающей Косы от Дектярева: «Ваши олени не прошли, стоят правом берегу Витима 4 км выше Косы. Что ними делать? Мне они не нужны. Ответ срочно».

– «Направте оленей перевал через Кедровку выходом Спицино левым берегом Витима, – тут же ответил я. – Пусть станут на берегу не отходя от гор, сигналят костром, встретим, переправим правый берег. Один ваш каюр знает дорогу, возможности пусть проводит до перевала».

Поздно! Связь с Червяковым была 17 июня вечером. Радиограмма, переданная Червякову Дектяревым, датирована 16.VI. В этот же день все люди оттуда вышли в многодневный маршрут. Связь с Многообещающей Косой прервана до 25.VI. Сообщить что-либо каюру можно было только поднявшись на Многообещающую Косу попутным катером. Но что я могу ему сообщить? Чтобы он ждал, пока я не арендую баржу, не ушел домой на Калар. Я полагал, что он и сам догадается об этом. Арендовать баржу было очень трудно.

На всякий случай я послал каюру записку с попутным катером, который шел из Толмачевского на Многообещающую Косу и на минуту остановился в Спицино. Сам же я решил всплыть в Толмачевское и попробовать арендовать в конторе лесхоза катер с баржей. Пока вода высокая он, наверное, не ходит через Парамский порог и относительно свободен, – думал я.

Было воскресенье. Я решил, что в Толмачевское следует ехать после обеда. Там я переночую, а утром зайду в Лесхоз и поговорю с управляющим. Я лежал в палатке, застегнутой на все пуговицы от комаров, – у нас не было пологов, а палатка-маршрутка, если ее застегнуть, выгнав предварительно комаров, становится комаронепроницаемой. Итак, я лежал в палатке, застегнутой на все пуговицы и ждал, когда наступит обед, а за ним и время выезда.

В палатке

Вдруг я услышал как по Витиму прошла моторная лодка. Еще не чуя беды я отстегнул застежки, вылез, снова тщательно застегнул палатку, чтобы в нее не набились комары и пошел в избу. Там меня ждала неожиданная новость. Сын хозяина заимки Герка – его называли так не смотря то, что Герка был женат и имел уже двоих детей, а полное имя его, как я выяснил только вчера, было Георгий, – которому принадлежала лодка с мотором и с кем у меня была договоренность о поездке в Толмачевское, уехал с женой и детьми в Догапчан.

– Как уехал?

– Так. Повез сынишку в поликлинику.

– Но мы же должны были ехать в Толмачевское!

– И то верно, – удивился Геркин отец Павел Иванович. – Как же он, якорь его, не сообразил. Оставил бы детишек в Догапчане, а с вами далее подался бы. Догапчан как раз по дороге в Толмачевское.

Старика огорчило, что его сын не взял меня несмотря на договоренность, а из под меня эта Геркина поездка словно подставку выбила. Старшина проходившего катера, с которым я отправил записку к своему каюру, сообщил мне, что в Толмачевском стоит готовый к отправке в Бомбуйку катер «Гидравлист» и что выйти он должен в понедельник. Значит теперь я упущу его. Хорошо еще если он пойдет наверх с грузом, а обратно порожним – тогда я перехвачу его и на обратном пути он сплавит моих оленей. А если нет?

«Гидравлист» действительно прошел в понедельник, но шел он без баржи за грузом – наверху его ждала груда колец из ивы, заготовленных для связки плотов. Переправить моих оленей старшина катера Степан Суханов, брат Ивана Суханова старшины катера «Победит», не мог.

Мы остались в Спицино без оленей, без моторной лодки (Герка не возвращался), – но зато с кучей нерешенных вопросов. И среди них был один вопрос, который волновал меня не меньше, чем сама аренда катера – вопрос оплаты. Спецрейс катера на Многообещающую Косу и обратно должен был встать в сумму, на которую надо было получить санкцию начальника экспедиции. Я не сомневался, что Потапов разрешит нам арендовать баржу. Я боялся другого – вдруг я приеду на специально арендованной барже, а каюра с оленями не окажется на месте?

Честно говоря, всех нас смущало то обстоятельство, что Кириллов очень быстро вернулся на Многообещающую Косу, а ведь мы договорились с ним, что он выйдет на Таксима и будет там стоять, пока вода не упадет. С Косы он вышел 12-го во второй половине дня, а вернулся 15-го вечером. Четыре дня туда и обратно. Такого срока мало для того, чтобы даже умыться в Таксима, не то что рассмотреть переправу. А если он и был у Таксима, то был в хорошую погоду, при сравнительно невысокой воде. Какого дьявола он вернулся обратно?

И Герка и другие люди говорили мне, что старый каюр просто не хочет идти через горы.

– Деньги ему идут, чего не сидеть. Оленям даже лучше, отдохнут как следует.

Разговоры эти казались мне правдоподобными.

Еще в Чите Михаил Израилевич Хахам, побывавший в Среднем Каларе, говорил, что колхоз очень неохотно дал мне оленей – именно мне, потому что я буду работать в районе Муйи, а там в селе Неляты есть свой оленеводческий колхоз. Но вопрос с оленями для нашего отряда был решен положительно и направление ко мне каюром коммуниста орденоносца я рассматривал как хороший симптом. Неужели я ошибся?

3. Отец и сын Болдюсовы. Слабая надежда. Аэровизуалка

Заимка Спицино

Еще когда мы ехали на Многообещающую Косу и по дороге мои помощники Леша Спиркин и Алла Серегина высадились с имуществом отряда у трех домиков, называемых Спицино, я увидел на берегу седого сухопарого старика, который спокойно, даже я бы сказал равнодушно, наблюдал как мы с лихорадочной поспешностью стаскивали свою кладь с баржи на землю.

Объяснить, почему была такая поспешность, трудно. Хотя катер и тянул нашу баржу попутно, но мы ехали не за спасибо, мы платили за переезд, были полноправными пассажирами и могли останавливаться или задерживаться там, где считали необходимым. Но об аренде баржи договаривался Костя Капустин, их партия была основным арендатором, а мы только попутчиками, да и то на полдороги, и Костя по праву и по чину – он, пока не было Дегтярева, считался в их партии старшим, распоряжался переездом. А кто знает Костю Капустина, тот не будет искать логики, разумной логики, в его поступках. А мне и вовсе не надо было искать ее, так как соседство наше было совсем непродолжительным. Но, так или иначе, Костя торопил нас с выгрузкой и я лишь улучил минуту, чтобы поговорить со стариком.

– Здравствуйте, – вежливо поздоровался я. – Вы здесь хозяин?

– Я.

– Мы погостим у вас немного, – сказал я.

– Что ж, – ответил он. – Земля казенная…

– А потом нам понадобится лодка. Можно будет нанять ее, чтобы сплыть с вами вниз по Витиму до Нелят?

– Отчего же нельзя, – все также спокойно ответил он. – Лодка есть, и сплыть можно…

Неугомонный Костя уже дал команду отчаливать и катер стал отваливать от берега.

– Я уезжаю на Косу, – торопливо заканчивал я разговор. – Вернусь, тогда договоримся. Нам лодка нужна будет на несколько дней…

Московский водный трамвайчик на Сибирской реке

Буксирный канат уже показался из воды, баржа дрогнула, Костя кричал, что если я сейчас же не сяду, то останусь на берегу, и я не дослушав, что мне говорил старик, побежал к барже. Доску-трап придержали, чтобы она не соскочила пока я взбегал по ней – и вот мы уже снова плывем по Витиму, а с берега нам машут Алеша и Алла, да старик провожает нас безучастным взглядом, да маленькая девочка прижалась к его штанине, да еще какая-то старая женщина – видимо хозяйка, жена старика, выглянула в калитку. И все исчезло, скрылось за высокими Муйскими горами, позабылось за новыми впечатлениями, за новыми заботами.

Но вот вертолет перенес меня через горы и плавно опустил на ту самую землю, которую я незадолго до этого так торопливо посетил и покинул.

На этот раз место это имело уже обжитый вид. Под густой высокой лиственницей стояла Лешина палатка, перечерчивала небо тоненькая паутинка антенны, вещи были аккуратно сложены и накрыты брезентом. Одним словом, я был дома и ощущал настоящий домашний уют. Алла быстро собрала позавтракать, стол накрыли в доме у хозяев. После завтрака Леша посвятил меня в текущие дела. На заимке – будем так называть Спицино, – жила одна семья… Старик-хозяин Павел Иванович Болдюсов; хозяйка – его жена Анна Ивановна, маленькая, приветливая, подвижная, работящая женщина – на ней держалось все хозяйство; их сын Герка – лет 20—25 парень здоровый как бугай, мускулистый, с длинным ути-ным носом и не менее длинным чубом светлых, чуть вьющихся волос, падавших ему все время на глаза; его жена Дуня – худощавая, смуглая, черноволосая эвенка, женщина крайне молчаливая. У Герки с Дуней было уже двое ребятишек, названные в честь деда с бабкой – внук Пашкой, внучка Нюркой. Нюре было два года. Лицом она походила на мать и глаза у нее были чуть раскосые, но цвет их и волосы как у отца. Павке было около года. Он еще не ходил, а только смешно ползал, поджимая под голый зад босую ножку. Лицом он походил в отца, но от матери ему достались большие черные глаза. И внук и внучка были дедовы любимцы и, в свою очередь, любили деда больше всех – они вечно терлись около него.