Полная версия

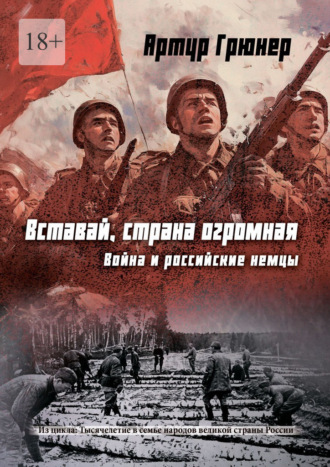

Вставай, страна огромная. Война и российские немцы

– Да, милый, я все видела, это тоже уже все повторялось…

После завтрака мама не разрешила Малышу выходить за калитку, но он еще долго рассматривал удивительную процессию из-за забора и в своем воображении играл «своими настоящими солдатами», шедшими по улице. Он мысленно командовал проходившей пехотой и артиллерией. Затем выстраивал пушки за селом на высоком берегу Кубани и обстреливал неприятеля, затаившегося где-то в плавнях на другом берегу реки.

Вспомнив, что солдаты устали и им пора есть, он сразу за станицей приказал сделать привал, приказал повару дать каждому по большой миске вкусно пахнущей каши, а лошадям по мере овса из обоза, он не забыл отдать приказ напоить лошадей из Кубани, но не сразу, а после того, как они управятся с овсом и остынут, как это делал всегда по возвращении с пашни дядя Отто, заведовавший школьным подсобным хозяйством.

Малыш выстраивал посты охранения, пока солдаты отдыхают, и предусмотрел, что за кирпичным забором, идущим вдоль всей улицы, можно укрыться от неприятеля при его внезапном нападении. Он мысленно воспроизводил эпизоды битв, которые он раньше проигрывал со старшими братьями, но на этот раз у него были не деревянные солдатики, вырезанные и раскрашенные Гарри, его старшим братом, а настоящие живые воины.

За всеми этими занятиями он уже не помнит, как пришли домой отец и братья, как обедали, ужинали и легли спать. Малыш, переполненный впечатлениями, долго не мог уснуть, мысли его были заняты тем, что происходило на брусчатой мостовой главной улицы станицы. Этот нескончаемый поток солдат, артиллерии, обоза перебил по яркости впечатлений все прежние детские воспоминания, связанные с его еще непродолжительной жизнью, с семьей, двором и этой улицей.

Солдаты шли непрерывным потоком весь день и до глубокой ночи, может быть, и до утра. Когда Малыш спросил папу, почему шли солдаты на параде, то папа, он ведь все знает, сказал:

– Это был не парад, это, дорогой мой, дивизия из гостагаевских казарм в пешем порядке перебрасывалась, – папа так и сказал – «перебрасывалась», – на ближайшую железнодорожную станцию Варениковскую, а дальше – на фронт.

Но для Малыша это был все-таки – парад! Зрелище и все пережитое в этот день были настолько необычны и сильны, что все врезалось Малышу в память на всю жизнь. Кроме парада ему запомнился разговор папы с Иваном Карловичем о какой-то старухе, особенно ответ папы, что «старуха тут ни при чем, а страшно то, что идет с запада».

Значительно позднее он, уже взрослый, поймет, что виденный им парад войск действительно был не парад, а, как и говорил папа, тяжелый марш солдат, защитников Отечества, на войну. Этот тяжелый марш войск через село был не чем иным, как маленьким осколком, донесшимся до Джигинки от взрыва той бомбы, которая два года назад взорвала мир. Позднее выяснится, что взрыв этой бомбы под названием «война» вверг народы в такие ужасы, которые человечество еще не знало за всю свою историю. Эта война, жестокая и беспощадная, унесет миллионы жизней и подготовит немыслимые испытания другим.

Глава 5.

Судьба народа на чужбине

Перемены, которые наступят в связи с войной в жизни и судьбе семьи и народа, для которого придумали собирательный термин «российские немцы», заставят впоследствии Малыша, теперь уже выросшего и совсем не молодого человека, проследить истоки народа, к которому он принадлежит, проследить его историю и судьбу. Только теперь он поймет, о чем говорил председатель сельсовета с отцом во время ливня в селе.

ДАМОКЛОВ МЕЧ НАД ДИАСПОРОЙ

Он узнает легенду о проклятии вездесущей ведьмы, лежащем тяжким бременем на судьбе этой народности, в которую, как ни странно, все предыдущие поколения верили, более того, периодически убеждались в действенности этого проклятия. Он узнает от взрослых о том, что для немецких крестьян, решившихся на переселение в Россию, обычно накануне проводили специальную службу в церкви, во время которой пастор сопровождал их напутствием и благословением, желал им удачи и благополучного устройства на новом месте. Но вместе с тем часто находились недоброжелатели, которые пытались отговорить соотечественников от такого шага, и если это не удавалось, то и проклинали их, и ниспосылали на них всевозможные кары небесные.

По преданию, слышанному автором от отца, нашему прадеду Георгу Грюнеру такое проклятие пришлось выслушать не при выезде из своего села, а уже по дороге. Решившись на ответственный в жизни шаг, он выехал в Россию из небольшого селения Швабвейлер, что в Эльзас-Лотарингии, под Рождество Христово 1803 года, чтобы достичь цели ранней весной, к началу посевной. На двух пароконных повозках он с женой Анной и четырьмя сыновьями в сопровождении брата Вилли, который должен был вернуть домой упряжки, на второй неделе пути уже практически доезжал до портового города Ульм, чтобы оттуда сплавиться на одноразовых лодках по Дунаю до Малороссии, в то время части Российской империи.

Его трек, состоявший из двух десятков пароконных упряжек, уже приближался к широкому спуску к речному порту, когда Георг услышал женский голос с проклятиями в сторону отъезжающих людей, а затем увидел на возвышенности слева от дороги старуху в лохмотьях, которая, подобно ведьме, стояла, опираясь на крюковатую палку, и удивительно громким для ее тщедушной согбенной фигуры голосом кричала проклятия отщепенцам, покидающим родную землю:

– Вы оставляете трудную жизнь на родной земле и думаете найти райскую жизнь в необжитых, диких краях. Вы испугались трудностей дома и думаете найти молочные реки и кисельные берега на чужбине.

То, что вам пообещали русские цари, это обман, и никто не защитит вас. Голод и холод, нужда и несчастья будут сопровождать вас.

Это говорю вам я, прожившая на земле много лет, я видела много событий, и я вам говорю, что горе и беду всегда легче пережить на родной земле, чем на чужбине.

Одумайтесь, люди, вернитесь домой, иначе будете вы сами и ваши потомки прокляты до седьмого колена, это говорю вам я, я, я-я, которая никогда не ошибалась…

А обозы со скарбом все шли и шли, и рядом с повозками шли усталые мужчины и женщины, после долгих сомнений решившиеся на это шаг, а тут еще эта старая ведьма, господи, прости мои прегрешения, своим пророчеством старается убить в душе возникшую надежду. Следовало бы прогнать ее, но, люди верующие, они не могли позволить себе перечить юродивой старухе. Юродивые имеют право говорить все, что думают, хоть перед простолюдином, хоть перед царем, хоть перед Богом. Испокон веков находятся они под защитой Всевышнего. Так и шли они, эти несчастные, в неизвестность, проклятые старой ведьмой сами и вместе с потомством до седьмого поколения.

Старуха еще долго кричала, но никто не возразил ей ни единым словом. Во-первых, потому что мысли переселенцев уже сами по себе, без вмешательства старухи, были сродни тому, что она вещала, и уже без нее были на пределе, а во-вторых, каждый остерегался спорить с этой ведьмой, как бы хуже не вышло. Не то чтоб люди верили в колдовство, наоборот, они все были верующими христианами и знали, что людей, слывущих в народе знахарями и ясновидящими, обижать нельзя.

ДЕЙСТВИЕ ПРОКЛЯТИЯ НА ПОКОЛЕНИЯ

Также Малыш узнает, что родители в пору террора государственной власти против собственного народа были вынуждены уничтожить большинство письменных свидетельств истории рода. Но они сохранили в памяти печальные события предыдущих поколений и с нетерпением ждали, когда же выйдет срок этого проклятия. Да, сейчас он всего этого еще не знает, но со временем он вырастет, получит образование. Его кругозор и жизненный опыт позволят ему критически подойти к вопросу о проклятии.

Выросший в эпоху насильственного атеизма, когда религия из гаранта нравственного начала общества была объявлена «опиумом для народа», когда церкви были разрушены, священники расстреляны, религиозная литература и воспитание под запретом, он не мог согласиться с верой своих предков в проклятие, но он мог понять их состояние, их тревоги и волнения.

Он поймет, что его выехавшие в Россию предки были малограмотными крестьянами, в лучшем случае имевшими два-три класса церковно-приходской школы. Они не могли ориентироваться в философских и мировоззренческих вопросах на уровне научной мысли даже того времени, но они были глубоко верующими христианами, уверенными в том, что нарушение церковных заповедей – грех, что нужно жить по человеческим нормам, по христианским законам.

Большим грехом было бы высмеивать или неуважительно относиться к такому образу мышления или образу жизни своих предков. Они имели полное право верить в Бога, а когда они от него ожидаемой помощи не получали, то вынуждены были искать причины в воздействиях нечистой силы или, наконец, в своем несовершенстве, в своей греховности, что вело к праведному образу жизни, предполагающему искупление этой греховности.

Отец, учитель и по общественному положению вынужденный атеист, мать, связанная четырьмя детьми, вынужденная следовать жизненным воззрениям мужа, они должны были скрывать свои истинные чувства, свое отношение к религии, которое в душе никогда не умирало, а, как это всегда бывает под запретом, отличалось трепетным почитанием всего божественного, а следовательно, в той или иной мере так же уважительным отношением к тому таинственному, пророческому, а потому непонятному и тревожному, что неизменно в той или иной степени проявлялось в каждом из прожитых поколений.

При этом они с прискорбием вынуждены были установить, что тяжесть проклятия с каждым поколением все больше возрастала. Это они увидели по тем бедствиям, которые должны были пережить их родители, несчастное шестое поколение, понесшее неисчислимые страдания вследствие вселенской беды под названием «революция». Обобранные до нитки «народной» советской властью, лишенные всех гражданских прав, рассеянные по концентрационным лагерям, дети, брошенные этой властью на вымирание, вынужденные пойти по миру, просить милостыню.

Не было ни одного поколения со дня выезда праотца Георга из Германии, которое прожило бы без печати проклятия, но такой беды, как эта, не пришлось пережить ни одному из всех пяти предыдущих поколений семьи Грюнеров.

Возможно, другие семьи, переселившиеся в Россию ранее, насчитали к моменту революции не шесть, а значительно больше поколений, но нельзя исключить и того факта, что несколько поколений могли прожить жизнь вполне благословенную и счастливую. Во всяком случае, в описываемой семье эта напасть, которая, согласно лживой идеологии и пропаганде кучки международных авантюристов, должна была принести «освобождение трудовому народу», а в действительности привела к неисчислимым бедствиям, выпала точно на шестое поколение.

ЧТО ОЖИДАЕТ СЕДЬМОЕ ПОКОЛЕНИЕ?

И вот нагрянувшая война наверняка шлет невиданные страдания следующему, седьмому поколению, к которому относятся родители и семья Малыша. Как в таких условиях отмежеваться от проклятия, висящего дамокловым мечом над судьбой народа, кровно родственного с врагом, с которым вынуждена вести войну страна, приютившая их предков?

Родители скажут ему, что он относится к восьмому поколению выехавшей из Германии семьи. И действительно, это проклятие не коснется его, разве только слегка заденет кончиком крыла того черного ворона, который окажется злым роком для старшего поколения. Он вместе с еще двумя малолетними братьями выживет благодаря каждодневному подвигу матери, подвигу хрупкой и на вид слабой женщины, сумевшей противостоять государственной власти, все усилия которой, казалось, были направлены не на сохранение, а на истребление граждан страны, имевших несчастье родиться немцами.

В отличие от старшего брата и дяди, ему повезет, потому что выживет в самые трудные военные и ранние послевоенные годы седьмого, когда-то проклятого, поколения переселенцев – поколения своих родителей. И он расскажет о судьбе этого поколения в эту самую трудную пору, расскажет о вдвойне трудной судьбе «российских немцев» в пору нашествия на страну тех немцев, от корней которых пошли эти, переселившиеся в эту страну около двухсот лет назад, и от нынешнего нашествия которых пошли новые страдания его народа.

Он расскажет о том, как они были поставлены в условия врагов в собственной стране, в положение изгоев, в положение пленных с самого момента рождения, в положение презираемых, гонимых и безжалостно истребляемых. Он сделает это на примере своей семьи, своих близких и родных, поэтому в его рассказе не будет ни единого слова неправды, только то, что узнал от родных, что пережили они и что пережил он сам, чему учила всемирная история.

Но это будет потом, это будет добрых полстолетия спустя, а сейчас на дворе 41-й год и уже три месяца идет война. И вот она, эта война, пришла в Джигинку вначале в виде пешей переброски знаменитой Таманской дивизии на фронт, а еще через пару недель в виде необходимости эвакуации семьи и родственников на восток, подальше от линии фронта, но тоже в неизвестность, тоже с риском испытаний, мучений, голода, болезней и смерти.

О самой тяжелой и кровопролитной войне XX столетия будет написано много книг. Писателями и историками будет освещена эта мрачная страница истории народов со всех сторон, подсчитаны человеческие жертвы и материальные убытки, но судьбы людские все еще, через три четверти века после этих страшных событий, потрясают память, вспыхивают живыми эпизодами, не дают покоя, не дают участникам этих событий уйти в небытие, будучи забытыми всеми.

Известно, что время лечит, время стирает из памяти пережитое, но есть такое, что не должно быть забыто, сколько бы времени ни прошло и какие бы ни пришли новые времена и новые потомки.

Глава 6.

Почему снова война в Европе?

Действительно, почти вся Европа уже снова вовлечена в войну, во Вторую мировую войну. Историки едины во мнении, что она явилась следствием несправедливого Версальского мира после окончания Первой мировой войны. Вспомним кратко, как это было.

ПОКУШЕНИЕ С УБИЙСТВОМ В САРАЕВО

Первая мировая война разразилась 28 июля 1914 года между двумя коалициями стран, каждая из которых ввязалась в драку, казалось бы, из соображения «справедливости». Две могущественные державы Австро-Венгрия и Германия не могли простить небольшому Королевству Сербия то, что одна из ее националистических организаций, «Черная рука», совершила убийство 28 июня 1914 года в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда, наследного принца австро-венгерской короны, и его жены – эрцгерцогини Софии.

А Российская империя не могла допустить репрессивных мероприятий австрийцев, а теперь еще и немцев, против «братских славянских народов», боровшихся за свою независимость.

На Евроазиатском континенте к этому времени уже сформировались два противостоящих друг другу военно-политических блока. В центре Европы имелся так называемый блок Центральных держав, в который входили Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария. А Россия со времени Александра III изменила традиционной дружбе с Германией и оказалась связанной военными обязательствами в блоке «сердечного согласия» – Антанте, то есть с Францией, Великобританией, Италией, а теперь еще и Сербией.

И произошло это под влиянием супруги Александра III, «дочки датского короля» Дагмар, ставшей властной российской императрицей Александрой Федоровной. Со времени датско-прусских войн, когда Пруссия забрала у Дании Шлезвиг-Голштинию, она стала жгучей ненавистницей всего прусского, а затем и немецкого. Это она внушила своему тяжело больному после покушения на железной дороге супругу Александру III мысль о необходимости разорвать отношения с германскими родственниками и войти в союз с Францией.

НА ПОМОЩЬ БРАТЬЯМ-СЛАВЯНАМ!

И поэтому, как только Австро-Венгрия 28 июля 1914 года, ровно через месяц после убийства в Сараево, объявила войну Сербии, Николай II объявил мобилизацию, которая с восторгом была встречена русским народом. Эйфория, такая же как в начале Русско-японской войны 1904 года, овладела массами. Разночинцы и студенты толпами записывались в отряды для отправки на фронт на помощь братьям-славянам.

В этих условиях российский император пойти на попятную и отменить мобилизацию, что требовала Германия, конечно же, не мог. Такой настрой народных масс привел к тому, что России пришлось поддержать небольшую, но славянскую и родственную по вере страну Королевство Сербию.

Справедливости ради следует сказать, что Николай II предлагал разрешить ситуацию мирным путем. В своем ответе на письмо принца Александра, регента Сербии при престарелом отце Петре I Карагеоргиевиче, от 27 июля 1914 года он советовал Сербии поддержать его усилия, направленные на то, чтобы «избежать кровопролития». Но учитывая ура-патриотическую обстановку в собственной стране, заверил принца, что «Россия не оставит Сербию» и в случае войны. А что ему оставалось? Ведь уже на следующий день огромная империя Австро-Венгрия объявила войну небольшому Королевству сербов.

А поскольку Россия не приняла немецкий ультиматум с требованием свертывания мобилизации, то Германия 1 августа 1914 года объявила войну России. Следом за этим 3 августа Франция объявила войну Германии, а 4 августа также и Британская империя.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ

Так началась Первая мировая война, которую немецкие военные стратеги рассматривали как блицкриг, в котором они сначала разобьют ненавистную Францию, а затем расправятся с Россией. Но война оказалась затяжной, и в нее постоянно, как снежный ком, втягивались другие страны и народы, так что к ее окончанию в ней участвовало тридцать восемь стран и три четверти населения планеты.

При этом участие диктовалось уже не «борьбой за справедливость», как казалось вначале, а стремлением каждой страны к откровенному грабежу, будь то захват чужих территорий или колоний и рынков сбыта или господство на суше или на море.

СЫН «ЦАРЯ-МИРОТВОРЦА»

И САМ «МИРОТВОРЕЦ»

Еще раз подчеркнем, что последний российский император Николай II был против разрешения межгосударственных споров военными средствами. Это он, сын «царя-миротворца» Александра III, уже через четыре года после вступления во власть, в августе 1898 года, предложил миру созвать международную конференцию, чтобы установить предел росту вооружений и предупредить возникновение войны в будущем. Но, как доносил министр своему правителю, эту инициативу народы приняли «восторженно», а правительства – отрицательно.

От него последовало второе предложение 30 декабря того же года, которое снова принято не было. Однако настойчивость молодого российского императора в этом направлении все-таки увенчалась проведением в 1899 году Гаагской конференции, собравшей все двадцать европейских, четыре азиатских и два американских государства. Но для создания такой миротворческой организации время, очевидно, еще не пришло. Предотвратить Первую мировую ему не удалось.

Не удалось, и с прискорбием приходится констатировать, что в начале второго десятилетия нового века мировые державы передрались жестоко, с применением всех современным методов массового уничтожения. По сообщениям средств массовой информации, в войне погибли десять миллионов молодых парней и еще двадцать миллионов остались калеками. Еще около десяти миллионов, как мы знаем, унесла эта зараза, грипп испанка – очень печальный итог.

ВОЙНА, ОТ КОТОРОЙ ВСЕ УСТАЛИ

Первая мировая война явилась первой в мире, проявившейся особенной жестокостью и безбрежным обилием жертв. Война, при которой впервые были применены последние технические достижения того времени, включая и оружие массового уничтожения. Это изобретенный Альфредом Нобелем динамит, обладающий огромной разрушительной силой, скорострельное автоматическое оружие (автоматы и пулеметы) и боевые отравляющие вещества. Недаром ее в западных странах называют «Великой».

Немцы, которые хотели отомстить сербам за смерть австрийского эрцгерцога, думали наказать обидчиков в течение молниеносного блицкрига, совершенно не считались с возможностью затяжной баталии. Русские, как это уже много раз было в истории, с воодушевлением восприняли поход в защиту единокровного народа сербов, борющегося за свою независимость от узурпаторов австро-венгров, а когда стало ясно, что быстро достигнуть цели не удается, то предали своего императора.

И никто не думал, что выстрелы восемнадцатилетнего больного туберкулезом сербского террориста Гаврило Принципа приведут к тому, что война будет затяжная, что она все больше будет носить характер капиталистического разделения сфер влияния, борьбы за колонии и личную прибыль.

За четыре года сидения в окопах большинство молодых людей одумалось. И если политики этот вопрос, за что такие жертвы, не хотели поднимать, то его задали себе «серые окопные шинели». А когда начали травить газами, то и вовсе игра не стала стоить свеч. Развал дисциплины в войсках начался не только у русских, но и у других армий. А когда дошли до того, что в каждой из воюющих стран вследствие нарушения торговых связей и снабжения начался страшный голод, то стало ясно, что война изжила себя. Вот тогда и приехал в Европу Вудро Вильсон, президент Соединенных Штатов Америки.

США В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

А далее историки сообщают нам, что знаменитый дядя Сэм в лице американского президента Вудро Вильсона вроде бы испугался размаха этой вселенской трагедии и решил, тоже впервые в истории, «взмахнуть своей дубинкой» мирового полицейского.

При этом в начале войны у США было стремление сохранить нейтралитет. Но симпатизируя Англии, Франции и их союзникам, страна поддерживала с ними устойчивые торговые связи. В течение трех с половиной лет США наживались на войне в Европе, поставляя воюющим странам вооружение, амуницию и другие товары.

За счет этих поставок США превратились в высокоразвитую индустриальную державу, ставшую лидером в мировой экономике. Национальное богатство ее возросло на 40%, у нее была сконцентрирована половина мирового золотого запаса, стоимость промышленной продукции увеличилась с 23,9 до 62 миллиардов долларов.

А воюющие европейские страны с каждым днем теряли силы, и людские, и материальные. Уже скоро в результате войны было нарушено шаткое равновесие сил в Европе, поддерживавшееся дипломатическими усилиями. Теперь британский военный флот контролировал морские пути и блокировал доступ Германии к ним, лишая ее жизненно важных товаров. В ответ Германия пыталась прорвать морскую блокаду с помощью подводных лодок, атаковавших как военные, так и торговые и гражданские суда союзников.

Так, в 1915 году произошло потопление немецкой подводной лодкой американского лайнера «Лузитания». Среди погибших 1198 пассажиров было 128 американских граждан. Американский президент пригрозил Германии принять радикальные меры.

Но в 1915—1916 годах угрозы Вильсона были совершенно неэффективны. Немцы знали, что США практически не имели войск для направления в Европу. Не воевавшая уже много лет страна имела плохо обученную, отсталую регулярную армию численностью 190 тысяч человек. Национальная гвардия отдельных штатов численностью в 123 тысячи человек была еще слабее.

Германия только в 1917 году согласилась прекратить войну подводных лодок. Правда, это не помешало немцам, может быть, и по недоразумению, потопить еще несколько кораблей США, в частности, «Хаузатоник» в феврале 1917 года в Бискайском заливе и «Калифорния» у побережья Ирландии.

В это же время, в 1917 году, Сенат принял закон о воинской повинности и призыве в американскую армию одного миллиона мужчин в возрасте от двадцати одного до тридцати одного года. Началась ускоренная подготовка для участия в войне в Европе. США вступили в войну с апреля 1917 года и воевали на Западном фронте с октября 1917 года и на Итальянском фронте с октября 1918 года.

Некоторые историки утверждают, что основной причиной вступления США в войну было их желание принять участие в предстоящем дележе награбленного вероятными победителями. Как бы то ни было, войска США, задействованные во Франции и Италии, изменили соотношение сил и изменили ход Первой мировой войны.

За время войны армия Соединенных Штатов возросла до четырех миллионов человек, а в том, что эта огромная армия была еще и хорошо оснащена, нет никакого сомнения. Промышленный комплекс работал на армейские нужды на полных оборотах. Вот с этого времени дядя Сэм и стал управлять миром.

МИРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

ВУДРО ВИЛЬСОНА

Но для начала президент Вильсон решил сыграть роль миротворца, выступив со своими мирными предложениями. Противоборствующие страны не хотели принимать его предложения, каждая надеялась на решающее победное сражение. Когда этого не произошло, то они, дойдя до крайней степени истощения материальных ресурсов, были вынуждены согласиться на перемирие 11 ноября 1918 года (Компьень), а затем и окончательное прекращение огня с подписанием Версальского мирного договора 28 июля 1919 года.