Полная версия

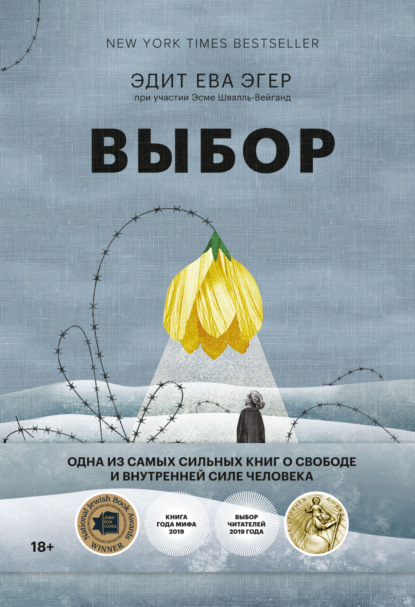

Жуткий Новый год. Крампус, йольский кот и другая зимняя нечисть со всего мира

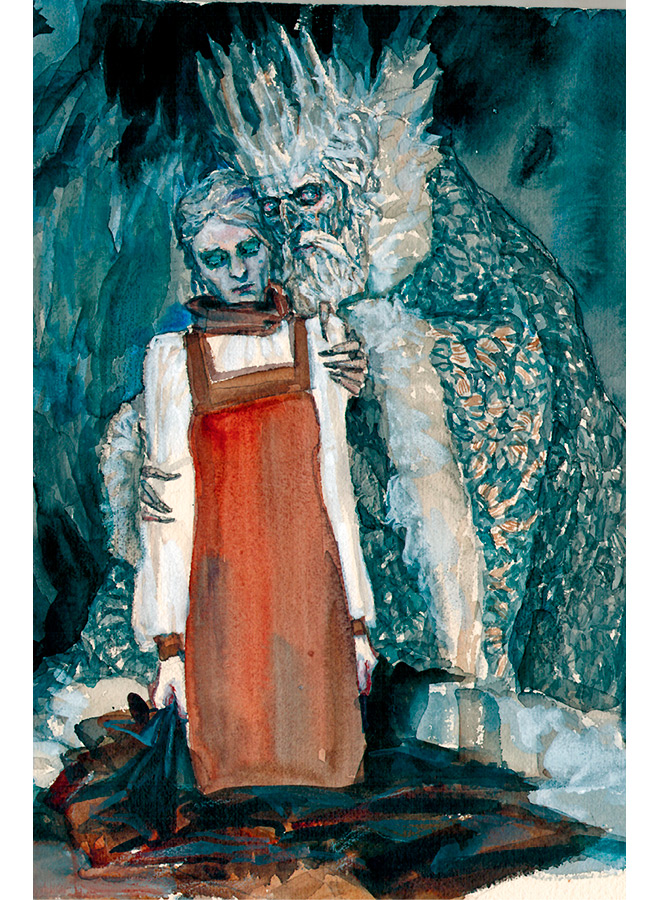

Мороз. Эскиз костюма авторства В. М. Васнецова к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», 1885 г.

«Музей-заповедник «Абрамцево». Иллюстрация. 2024

Морозко, Трескун, Студенец – злой старец с посохом, прикосновение которого превращает любую жизнь в смерть, тепло – в холод, живую плоть – в лед. Вот кто скрывается под маской доброго дедушки, и поверьте, он всего лишь ждет своего часа!

Впервые литературный образ Морозко был описан Александром Афанасьевым в знаменитой одноименной сказке, которая была опубликована в 1856 году. Жил Морозко в ледяной избушке, внучек или помощников не имел, а заморозить мог как неосторожного путника, так и нерадивых хозяев, забывших протопить дома печь. Задавал каверзные вопросы, если встречал человека в лесу. Так мы его и знаем – по сказке «Морозко», которая закончилась хорошо для всех… кроме старухи и ее дочери, по одной из версий, превратившихся в свиней. Более поздние исследователи спорят о наличии такого образа в русском фольклоре. Но Студенец-Трескунец, который в морозы по крышам поскакивает да попрыгивает, дым на лету замораживает и в трубы снег сыплет, как был, так и остался.

Сказка про Морозко и девку снежную

Иллюстрация Ю. Н. Эрдни-Араевой

Вот послушайте историю, которая приключилась как-то в одной деревне в лютую новогоднюю стужу. Холода стояли такие, что само небо инеем покрылось; снега выпало – не измерить, сугробы стояли выше домов. А все потому, что жил неподалеку от той деревни в своей избе резной-ледяной сам Морозко-Студенец.

Скрывается Морозко в далекой чащобе. И не видно его, и не слышно его – спит он; а как настанет самая длинная ночь в году, так и просыпается, так за дело и берется: людей пугает, холода нагоняет, лес оберегает. Ходит Морозко только по снегу – в парчовой сверкающей шубе, мехами отороченной. Неспроста у него такая шуба, чтобы в сугробах не видно было. Борода у него длинная, поземкой метет, все следы заметает; шапка с каменьями, а в руках посох волшебный. Прыгает Морозко по деревьям, постукивает, устилает землю сугробами высокими, потрескивает; кто в лес зайдет неосторожно, тому холод под одежду задувает, до самых костей-косточек пробирает. Душу может заморозить, а как же человеку жить без души? Вот и не ходят в самые длинные и темные ноченьки зимние люди в лес, душу берегут; только прислушиваются – не трещит ли Морозко по крыше, не подбирается ли к огню в очаге, не готовится ли из озорства людей сгубить? Только зло и несправедливость могут Морозке дверь в избу открыть.

Следит Морозко, чтобы зимой весь зверь не замерз, все деревья не погибли. Накрывает он лес толстым снеговым покрывалом, чтобы малые в снегу норы рыли и там отогревались, чтобы большие по насту могли до ветвей да до коры добраться. Ели да сосны накрывает Морозко снегом пушистым. А еще следит Морозко, чтобы люди в лесу не озоровали, покой не нарушали, – так людям положено в новогодние ночи из деревень в лес не ходить, огни жечь да хороводы водить, от холода себя и скотину защищать. А если не в духе Морозко, разгневался или скучно ему, может и в деревню зайти, хоть и не слишком он людей жалует. Стужи такой напустит, что снег скрипеть под ногами начинает. Как ударит по углу избы своим посохом, так и затрещит изба, а угол и проморозится. Как коснется колодца, так и замерзнет колодец до самого дна. А как вдруг проведет рукавицей по краю крыши, так и обвиснет крыша сверкающими сосульками! Студенцу-Трескуну потеха, людям страх лютый…

Боятся его люди, одни беды от шалостей Морозкиных.

И не зря боятся.

Жил в одной деревне мужик. Остался он вдовцом с доченькой Настенькой да и женился заново. Мачеха Матрена в дом со своей дочерью пришла, с Марфушей, которую любила пуще всего на свете. И одевала она Марфушу, и румянила, и косы чесала, и считала она, что красивее Марфуши никого на свете и нету. А чтобы одежду нарядную и ручки белые Марфушины не замарать, всю работу по дому поручала мачеха Настеньке. Та и не отказывалась – завяжет косу простой веревочкой, песни поет да по дому все споро и делает. Что перечить Матрене, когда она во всем власть в доме взяла? Пожалуется иногда Настенька батюшке родимому – тот пожалеет ее, поохает вместе, а Матрене слово сказать боится.

Выросла Настенька красавицей. И совсем худо ей стало в родном доме, где матушка ее жила да скончалась. Возненавидела Матрена Настеньку лютой ненавистью. Как жених на Марфушу засмотрится, так на Настеньку взгляд затем и переведет! А Марфуша и прежде капризная была, да грубая, да ленивая, а тут совсем озлилась: матери грубит, отчиму грубит, Настеньку за косы дергает, посуду бьет. И еда ей невкусна, и весна ей не красна; все неладно да нескладно!

Настенька же скорее хотела в своем доме хозяйкой сделаться. Хотела, да помалкивала: сказала мачеха, что первой непременно Марфушу выдать должна, а Настю уж после.

Так бы и шло, да стал присватываться к Настеньке первый деревенский красавец, кузнец-молодец Иван. И мужик не прочь сговорить дочь, да больно зима выдалась суровой, на весну дело отложили. Какие сваты, когда от избы до избы не добежать – лютует Морозко: вздохнешь на улице – дыхание твое тут же и замерзнет, слова на землю инеем упадут…

Тут-то и пришла мачехе Матрене мысль страшная – сжить Настеньку с белого света. Сколько же можно – Настенькой люди не нарадуются, а про Марфушеньку-душеньку все говорят: неряха-непряха, злюка да ленивица, кто же такую за себя возьмет?..

Выбрала Матрена время, когда мужик в город на базар поехал, аккурат под Новый год к Рождеству еды на стол и подарков прикупить. Да и давай посылать Настеньку в лес, за хворостом:

– Ступай за хворостом, нерадивая! Избу топить нечем, померзнем все!

– Так много хворосту у нас, Матренушка!

– Не перечь мне, непокорная! Сказано – нету хвороста, вот и ступай, и без полной вязанки не возвращайся!

Набросились Матрена и Марфуша на Настеньку вдвоем, едва дали тулупчик накинуть, да в пургу и вытолкали. А дом их крайний в деревне стоял, да и день к вечеру клонился. Растерялась Настенька, но делать нечего, не к чужим же людям проситься. Пошла к лесу.

Идет и думает: «Где же хворост брать?» Сугробы стоят стеной, поземка вмиг следы заметает. Повернулась назад – а не видно света и тропы не видно, только месяц да звезды лес освещают. Все светильнички мачеха и сестрица неродная погасили, дорогу домой в темноте не найти…

Ослабла Настенька, напугалась. Села под пушистой елью и думает: «Что же делать?» Пурга-поземочка тропинку скрывает.

Мороз так и трещит, ветер так и воет, метель так и метет…

Матрена с Марфушей в избе в тепле сидят.

– Не вернется Настя, померзнет, – Матрена говорит. – Вот и поделом ей. А тебя за Ивана выдадим.

А тем временем совсем холодно Настеньке под елкой. Варежек не дали ей мачеха с сестрицей неродной, шапки не дали; в одном тулупчике замерзает девушка. Ноженек уже не чувствует, рученек не чувствует…

Да и сказала в сердцах:

– Разве я много для себя просила? Разве мало по дому делала? Только и желаний было – стать в своем доме хозяйкой, так и этого не дозволила мне мачеха. Попрошусь к Морозко в ледяной терем, отдам ему душу бессмертную, пусть хоть там хозяйкой буду!

Тут ее Морозко и услышал.

Побродил кругами, потрещал ветвями. Принюхался к человеческому теплу.

И так подошел, и эдак. Да и надумал:

– Здравствуй, девица! Тепло ли тебе в лесу нынче?

– Здравствуй, батюшка Морозко, – Настенька отвечает. – Холодно мне, несчастной, погибаю. Послали меня, да не за хворостом, а на верную смерть…

– Вижу, холодно! Так что же ты пошла?

– А как не пойти? За дверь меня выставили, варежек не дали, шапки не дали… Слушалась я мачеху, слушалась батюшку, по дому работала, не перечила…

– Экая ты безропотная! Вот держи – мех тебе даю, да полотно, да нитки серебряные. Расшей мне шапку к праздникам!

Кивнула Настенька и за работу принялась. Шила она ладно и узоров для вышивки знала предостаточно. Дай, думает, попробую Морозко задобрить: если к себе в терем не возьмет, так хоть замерзнуть даст быстро, чтобы не мучиться.

Споро работает Настенька – на пальчики подует и дальше шьет. Долго ли, коротко ли, а готова шапка!

– Что же, – Морозко говорит, – вижу, достойна ты в моих палатах жить и хозяйкой в них сделаться. А еще будешь по лесу со мной ходить, порядки наводить, людей пугать, землю снегом укрывать. Только спать тебе одиннадцать месяцев, а по миру гулять один всего, самый темный да суровый. Зато и стариться не будешь. Согласна?

– Согласна я, Морозко.

Коснулся Морозко Настеньки…

И встала уже не Настенька, а дева снежная да ледяная. Замерзла она, и душа ее замерзла, точно ее и не было.

В пояс поклонилась она Морозке:

– Спасибо тебе, Трескун-Студенец, что в царство свое принял. Буду твоей помощницей верной: в избе порядок удержу, на земле холод лютый устрою. Ни одна живая душа через наш лес не пройдет. Только теперь обидно мне стало за сердце и душу человеческую, горячую. Увидела я, как помыкала мной мачеха, а батюшка не заступался, не щадил. Что делать станем?

– Чего б не повеселиться, – Морозко отвечает, а у самого глаза синим огнем загорелись. По нраву ему такая дева. – Пойдем в деревню. Там и мужик, батюшка твой, уж приехал да слезы по тебе льет.

Легкими тенями серебряными заскользили Морозко с Настенькой. Развились ее косы девичьи, сделались белыми и долгими, точно борода Морозкина. Трещит, стучит холод по деревьям, метет поземка, ни зги не видно.

Вот и дом – окошки теплом и светом сияют. А в доме мужик да Матрена с Марфушей Настеньку оплакивают.

– Предупреждала я ее: не ходи в лес за хворостом, – Матрена говорит, врет как по писаному, – много его у нас, так нет, встала да пошла, не уберегла я ее…

Тут Настенька в дверь и постучалась:

– Вернулась я, мачеха. Пусти в дом.

Бросился мужик к двери, а Матрена его не пускает:

– Не может это Настя быть! Морок это, служанка Студенца пришла, убить нас, огонь в очаге погасить! Не выжить человеку в лесу зимой!

– Я голос Настенькин слышу! – мужик кричит. – Открою дверь!

Да и распахнул в сени дверь настежь.

Заходит Настя… Лицом бела, ростом словно выше сделалась, тулупчик в роскошную шубу превратился, бриллиантами усаженную.

– Здравствуйте, – говорит, – милые. Вот и я из леса вернулась. Только не обессудьте, без хвороста я. Зато не одна пришла.

Сунулась Марфуша – шубка ей уж больно понравилась. А Матрена не пускает, кричит:

– Клади скорее дрова в очаг да хворост, не видишь, замерзла девка и Морозко в дом привела! Нежить она теперь!

Только Марфуша привыкла сиднем сидеть, ничего не делать. Начала отпираться, а огонь-то тем временем гаснет…

Мужик заголосил:

– Ты прости меня, Настенька, что не заступался за тебя! Прости, что помыкала тобой Матрена! Не держи зла, отступи за порог, не губи и наши души!

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». Г. Нарбут, 1906 г.

Российская государственная библиотека

– А за меня кто заступился? – Настенька спрашивает, и голос ее как свирель серебряная звучит.

Обомлели мужик да Матрена – а от двери-то по углам, по стенам как пошла изморозь. И красивая такая, узоры точно бриллиантовые. Заскрипела изба, затрещала от венца до кровли; стали лучины да светильники масляные гаснуть…

Начали все втроем дрова в печь кидать – а дрова не занимаются. И по ним точно морозные узоры, по поленьям. За окошками с крыши сосульки свесились, опускаются вниз, срастаются меж собой в ледяную стену, оковывают избу, будто панцирем.

А Морозко по крыше скачет, хохочет: любо ему, что Настеньке своих не жалко.

– Спаси, Настенька, – мужик кричит, – прости, доченька, ошибся я, не понял, как тебе плохо тут было, не губи живые души!

– А мою душу кто спас? – Настенька спрашивает. – Не жить мне счастливой за Иваном-кузнецом, нет у меня больше ни батюшки, ни мачехи, ни сестрицы названой – стала я Морозкиной, девкой студеной да снежной.

Завыл в трубе ветер, легли на пол снежные косы, точно тут и не жили никогда люди. Замычал в стойле скот, залаяли собаки – да и стихло все.

Ехал мимо на розвальнях Иван, кузнец-молодец… Остановил телегу да остолбенел. Ни единого огонька не горит в избе, где Настенька жила, ни свинья не хрюкает, ни коза не блеет. Побледнел Иван, схватил скорее с телеги огниво, высек огонь, намотал сена на палку и в избу бросился.

Открыта дверь. Померз скот насмерть в сенях да клетях. Пустой очаг с дровами, что так и не загорелись. Углы избы изнутри проморожены, на полу снег лежит. Никому Иван не рассказывал, что застал он в той избе. Говорил, что остыла изба, холодом взялась и не было там никого.

Много лет прожил Иван в этой избе бобылем. С того дня, как зашел он в избу, поседел он: голова в серебре, борода как лунный свет. Поставил рядом кузню, зверем промышлял да лесными дарами. А зимой, как раз после солнцеворота, в Новый год да Рождество, не ходил к нему никто: все дороги к дому снегом заметало. Сияла та изба серебром, точно дворец или терем богатый, светились в ней ярко огни, и вроде бы женский смех был слышен. Звонкий, радостный. Потом, как праздники проходили, все стихало. Откапывал кузнец дорогу к людям и снова начинал лошадей подковывать да утварь ковать. Ладно у него выходило, каждая железка точно серебряная, с узорами да причудами.

В деревне говорили: защищает Иван-кузнец людей от Морозки, Студенца-Трескуна, да от его помощницы, снежной девки. А что та девка Настенькой была, никто и не помнит уже. Вот только вы теперь услышали.

Образ Морозко слился с образом святого Николая Чудотворца, которого почитали в царской России. Святитель Николай Мирликийский жил в последней трети III – первой половине IV века нашей эры и был епископом в городе Мира (Миры Ликийские). В сохранившихся списках его жития рассказывается, как святой воскресил умершего моряка, спас от казни несправедливо приговоренных, явился во сне торговцу хлебом и велел ему направить свой корабль к берегам страдавшей тогда от голода Миры. Епископ также тайно помогал беднякам. Однажды монеты, подброшенные им то ли в окно, то ли в печную трубу дома бедствующей семьи, случайно угодили в чулок – и благодаря такому приданому три сестры смогли выйти замуж. Эта легенда и легла в основу множества рождественских традиций.

Святой Николай. Неизвестный автор, 1905 г.

Rijksmuseum

Николай Алексеевич Некрасов, русский поэт XIX века, произведения которого проходят в средней школе, писал о Морозко как о Морозе-воеводе, и персонаж его отнюдь не был празднично-добродушным:

Не ветер бушует над бором,Не с гор побежали ручьи,Мороз-воевода дозоромОбходит владенья свои.‹…›Идет – по деревьям шагает,Трещит по замерзлой воде,И яркое солнце играетВ косматой его бороде.‹…›Люблю я в глубоких могилахПокойников в иней рядить,И кровь вымораживать в жилах,И мозг в голове леденить.На горе недоброму вору,На страх седоку и коню,Люблю я в вечернюю поруЗатеять в лесу трескотню.Бабенки, пеняя на леших,Домой удирают скорей.А пьяных, и конных, и пешихДурачить еще веселей.Без мелу всю выбелю рожу,А нос запылает огнем,И бороду так приморожуК вожжам – хоть руби топором![2]«Мороз, Красный нос» – одно из самых значительных произведений Некрасова. Первая часть поэмы («Смерть крестьянина») рассказывает о смерти Прокла, который умер, перетрудившись на морозе.

Иллюстрация к поэме «Мороз, Красный нос». Е. М. Бем, 1872 г.

Мороз, Красный нос: поэма Н. Некрасова в 6 картинках. – СПб.: Картографическое заведение А. Ильина, 1872

Далее повествование переходит к жене Прокла, Дарье. Некрасов восхищается Дарьей как собирательным образом русской женщины, которой все по плечу. Но все же… Смерть главы семьи без взрослых наследников – риск погибнуть от голода и холода. Очень трогательна и печальна картина, когда старик копает могилу своему сыну:

Согнув свою старую спину,Он долго, прилежно копал,И желтую мерзлую глинуТотчас же снежок застилал.Ворона к нему подлетела,Потыкала носом, прошлась:Земля как железо звенела –Ворона ни с чем убралась…Могила на славу готова, –«Не мне б эту яму копать!(У старого вырвалось слово.)Не Проклу бы в ней почивать,Не Проклу!..» Старик оступился,Из рук его выскользнул ломИ в белую яму скатился,Старик его вынул с трудом.Пошел… по дороге шагает…Нет солнца, луна не взошла…Как будто весь мир умирает:Затишье, снежок, полумгла…[3]После детально описанных похорон чувствуется отсутствие хозяина: в доме нет дров. Дарья вынуждена отправляться в лес на мужскую работу. Вторая часть поэмы – события в лесу. Дарья вспоминает счастливые времена своей юности, замужество, лето. А вокруг только скованный морозом лес, и кровь стынет в жилах. Пора уезжать, но Дарья не может пошевелиться от усталости, и сам Мороз разговаривает с ней. В этом – вся суть далеко не доброго, а очень грозного зимнего духа. Страшную смерть в лесу Дарья встречает с улыбкой…

Ни звука! Душа умираетДля скорби, для страсти. СтоишьИ чувствуешь, как покоряетЕе эта мертвая тишь.Ни звука! И видишь ты синийСвод неба, да солнце, да лес,В серебряно-матовый инейНаряженный, полный чудес,Влекущий неведомой тайной,Глубоко бесстрастный… Но вотПослышался шорох случайный –Вершинами белка идет.Ком снегу она уронилаНа Дарью, прыгнув по сосне,А Дарья стояла и стылаВ своем заколдованном сне…[4]Итак, чудовищный и смертельный Мороз, Красный нос, он же Морозко, плюс даритель и чудотворец святой Николай – советский дед Мороз, уникальным образом прижившийся и укоренившийся в культуре. Он действительно уникален, так как несет как признаки язычества, так и христианства, но является продуктом третьей идеологии – атеизма, и создан, как настоящий киборг, в основном для радости детишек как безопасная и понятная центральная фигура новогодних праздников.

А чем же интересна дата его рождения? Дату «вычислили» в 2005 году. Выбрана она была случайно, так как 18 ноября – по статистике – в Великом Устюге ударяют первые морозы. Чем не язычество в чистом виде, с его персонификацией и олицетворением природных явлений? Случайности не случайны!

Смотрим дальше. Нам снова придется обратиться к астрологии. На слуху знаменитый 13-й знак зодиака – Змееносец. На самом деле знаков высшего (или верхнего) зодиака также двенадцать, как и привычного нам зодиакального круга. Но на стыке любых двух знаков зодиака проявлен еще один – верхний (высший). Змееносец – это не просто хорошо видимое созвездие, это еще и знак, который раскрывает свои силы между знаками Скорпиона и Стрельца; и как раз в даты влияния Змееносца и родился, по версии 2005 года, наш добрый дедушка. Что же это за дата? В дни, когда проявлен Змееносец, истончается граница между мирами и темные сущности стремятся проникнуть в мир людей. И хотя до дат новогодних и рождественских праздников еще далеко, на стражу уже должен был встать истинный воин, защитник от зла. Или… он сам и есть зло, проникшее в наш мир?.. Вспомним, что Дед Мороз по большому счету детище революции, времени разрушенных храмов и оскверненных святынь.

Со Снегурочкой тоже не все так просто. В фольклоре есть образ девочки, которая была сделана из снега и ожила, звали ее Снегурка. В мифологии же подобной богини или сущности нет – Снегурочку «дотянули» до современного статуса и уровня восприятия также в советское время. Маленький Новый Годик не прижился как образ и помощник Деда Мороза, а вот Снегурочка пришлась по вкусу – красой, косой, добрым нравом и усилением ассоциативного ряда. Дед Мороз – Снегурочка, мороз и снег, то есть зима.

Сказки о Снегурке были исследованы неутомимым Александром Николаевичем Афанасьевым во втором томе его труда «Поэтические воззрения славян на природу»[5]. В 1873 году Александр Николаевич Островский, под влиянием этнографических изысканий Афанасьева, пишет пьесу «Снегурочка». В ней Снегурочка предстает как дочь Деда Мороза и Весны-Красны, которая погибает во время летнего ритуала почитания бога солнца Ярилы. Светлокожая девушка с длинной косой была одета в бело-голубую одежду с меховой опушкой (шубка, меховая шапка, рукавички). В 1882 году Николай Андреевич Римский-Корсаков создал на основе пьесы одноименную оперу, которая имела огромный успех. Вот уже из оперы после революции 1917 года и установления советской власти, пытавшейся вообще запретить какие-либо зимние праздники (искореняли конкретно христианское Рождество), Снегурочка и шагнула на подмостки сельских домов культуры и новогодние открытки. Еще до революции фигурки Снегурочки вешались на елку, девочки наряжались в костюмы Снегурочки, делались инсценировки фрагментов из сказок, пьесы Островского или оперы. В это время в роли ведущей Снегурочка не выступала. В начале 1937 года Дед Мороз и Снегурочка впервые явились вместе на кремлевскую елку в московский Дом союзов.

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». Изд. Сытина, 1915 г.

Снегурочка: русская сказка. – М.: Изд. Т-ва И. Д. Сытина, 1916

Попытки наделить Снегурочку божественными регалиями оказались тщетными. Она – застывшая вода, вечно юная, вечно текущая, обретающая форму только под властью Мороза и уходящая снова в вешние ручьи после первых теплых весенних лучей солнца. Ни один новогодний или рождественский персонаж других стран не может похвалиться такой помощницей – женским воплощением идеи снеговика.

Смерть Снегурочки весной – всего лишь шаг перерождения, олицетворение годичного природного цикла. И это парадоксальным образом роднит ее с умирающими и воскресающими богами плодородия других стран и культур – таких, которые не знали продолжительных морозов и высоченных сугробов.

Баенник, или банник

Кому сейчас придет в голову наделять волшебной силой ванную комнату? Даже самые убежденные поклонники водных процедур относятся к ванной комнате, да и к бане, вполне утилитарно. Но так было не всегда. В прежние времена баня была зданием с особой ролью, особым смыслом. Не просто бытовым, а сакральным; в ней очищали от скверны не только тело, но и душу.

Ставили бани у воды, чтобы ближе было воду таскать (но мы-то знаем, что именно в воде скрываются проходы в другие миры; и получается, что бани стоят, как правило, у границ меж нашим миром и «тем светом»). Внутри они темны, стены в них черны, нет на них ни внутри, ни снаружи креста.

В банях принимали роды, в банях лечили недомогающих, в баню первым делом приглашали для омовения и очищения (а зимой – и для согревания) гостей. В бане смывали с себя всякую пакость, очищались перед посещением церкви. И как в таком помещении не завестись магической сущности? Никак. Такая сущность в банях обитала, имела несколько имен и обличий, но в контакт с людьми вступала только во время Святок (а в остальное время вредила, не показываясь на глаза).

Банник. И. Билибин, 1934 г.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, 2024 г

Гадание в бане. А. А. Чикин, Всемирная иллюстрация, 1898 г.

Всемирная иллюстрация. Т. 59. – СПб.: Изд. Германа Гоппе, 1898

Итак, банник, баенник, байник, байнушко – хозяин бани. Сказывают, что поселяется он в бане, как только в ней первая роженица побывает. На вид он либо мужик, ростом велик, лицом черен, ноги босы, руки железны, волосы долги, глаза огненны; либо старичок, ростом мал, бородой богат (однако может обернуться и зверем, и даже частью зверя – конской головой, запомним это). Скрывается он под полком[6] или под печкой-каменкой. А людей не любит, обычно их избегает. Так что уклониться от встречи с ним несложно. Не следует мыться после всех: то время хозяина бани (а кто рискнет, тот угорит, или о камень раскаленный обожжется, или кипятком обварится). Нельзя четвертой сменой париться, четвертая смена – для банника да гостей его: леших, да чертей, да овинников. А чтобы ублажить и усмирить его, надобно подарить ему мыло с мочалкой и оставить ржаного хлеба с крупной солью. А ежели сгорела баня и на ее месте новую поставили, то пристало положить под порог удушенную черную курицу в перьях, а после того уходить от бани, пятясь задом да отвешивая поклоны. Да и то после такого если и смилостивится банник, то лишь самую малость. И только раз в году общается банник с людьми. В Святки, конечно.