Полная версия

Владимир Путин. Из летописи XXI века

Пару раз в неделю, а то и чаще, мы собирались в доме наместника, то есть в кабинете архимандрита Тихона. Мы рассказывали о проделанной работе, вместе выбирали картинки, обсуждали тексты и даже спорили. Но это были очень увлекательные споры, хотя, наверное, такое определение не подходит к слову «спор». Тем не менее так было.

Порой нас угощали, точнее, угощал сам хозяин, свежезаваренным ароматным чаем. Что-то ему нравилось в этом чайном процессе, и нам, конечно, тоже.

Но, случалось ли чаепитие или нет, каждый раз отец Тихон напоминал, что у нас два главных критика и одновременно две главные опоры – Министерство культуры во главе с Владимиром Ростиславовичем Мединским и Институт истории РАН во главе с Юрием Александровичем Петровым. И скорее всего, будет главный посетитель – Президент. А это поважнее всего.

И ни первого, ни второго, ни тем более третьего мы не должны подводить и разочаровывать. Это было понятно всем.

Надо сказать, что ожидание прихода главного посетителя взбадривало достаточно сильно. И мы молча возвращались в наш подвал. Все знали, что отсчет шел на дни, а огромное пространство Манежа заполнялось как-то хаотично.

Мы твердо усвоили установки: во-первых, выставка должна быть понятной для людей от шести до шестидесяти лет. И главное – нескучной. То есть требовалось перевести историю в яркий, увлекательный формат, что важно – интересный и внятный.

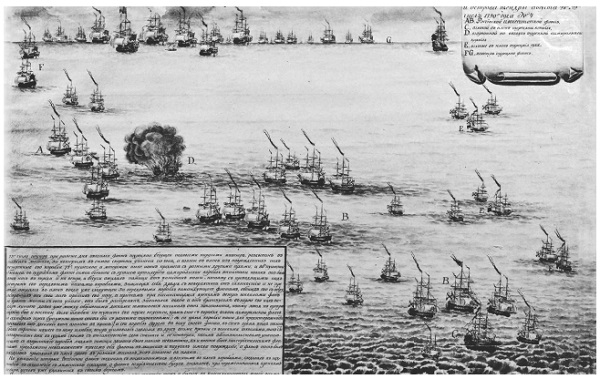

Во-вторых, подача информации должна быть разнообразной: текстовой, аудио, визуальной, тактильной и даже игровой. То есть чтобы посетители могли что-то почитать, услышать, посмотреть на киноэкране и покрутить сюжет на сенсорной панели. И еще для подрастающего поколения нужно было сделать захватывающие исторические игры. Например, мы не могли снять фильм или даже ролик о сражении парусников у мыса Тендра. Бюджета не хватало. Да и вряд ли кому-нибудь когда-нибудь хватит – очень масштабное событие. Показывать же это сражение на картах со стрелками, как в учебнике, было для нас неприемлемо и, наверное, даже позорно. И скучно. Даже намек, пусть и слабый, на скучный жанр был для нас категорически запрещен. Ведь нашей задачей было – перевести черно-белую школьную историю в цветную и динамичную. И мы решили, что рассказать о том же парусном сражении очень даже поможет компьютерная игра. И, как оказалось, она помогла, как и в иллюстрации других сражений тех далеких эпох.

Сражение при Тендре. Картина-схема XVIII в.

Уже позднее на выставке ходил с группой учителей, приехавших в столицу на какую-то всероссийскую профессиональную конференцию. Они представляли все, даже самые отдаленные уголки нашего Отечества.

Показывал им то самое сражение парусников у мыса Тендра, а затем и Чесменское сражение. Вот, мол, так-то и так двигались наши эскадры, а вот так – вражеские. Смотрите, как все происходило. Мол, согласитесь, что вид сражения сверху напоминает балет кораблей на воде. Такую живую картинку в таком ракурсе никто никогда не видел.

Вдруг смотрю: одна из учительниц слезу смахивает. Спрашиваю, в чем дело. Она признается, что не представляла, как за полторы минуты можно и рассказать о целом сражении, и даже показать его.

– А ведь мы, – сказала она, – эти самые кораблики из бумаги вырезаем и по карте на булавках переставляем! Вот бы такое в школы!

Я ей ответил, что для школьников, и не только для них, все это и делаем.

Каждый день работы над будущей выставкой был неповторим. И, с другой стороны, мы знали, что может произойти непредвиденный поворот.

* * *– Завтра поедем в историю, туда, где все начиналось, – сказал нам поздно вечером, после очередного заседания, архимандрит Тихон. Увидев наши недоуменные лица, улыбнулся и пояснил: – Тутаев, Ярославль, Кострома и Ипатьевский монастырь, Плёс и всё, что рядом. Нельзя же рассказывать об Ипатьевском монастыре, откуда в Москву на царство отправился первый Романов, и не побывать там самим.

Мы согласились, даже не раздумывая.

Нашим временным жилищем на воде стал катамаран «Былина». «Былина» с берега казался небольшим кораблем, но на самом деле был вполне просторным и уютным.

Народная мудрость утверждает: хочешь узнать человека – соверши с ним путешествие. К этой мудрости можно было смело добавить, что путешествие, то есть дорога, позволяет найти неожиданное решение даже довольно сложной проблемы. Кстати, потом не раз проверял эти истины на себе. Срабатывало.

Путешествие по Волге трудно сравнить с чем-то другим. Здесь во всем присутствует некий флер времени и, естественно, истории. Путешествие по реке всегда действует умиротворяюще и успокаивающе, тем более по такой красавице, как Волга. И невольно понимаешь, почему жизнь сравнивают с медленно текущей рекой. Все в ней непостоянно, все течет, все меняется, все исчезает. Не зря русский человек искони любил реки и жил с ними душа в душу.

Текучая, непостоянная, переменчивая. Глядя на реку, можно понять очень многое.

Рассветы и закаты на реке всегда разные и всегда очаровывающие. К вечеру на реке местами образуется туман. Проплывая сквозь него, чувствуешь волну теплого воздуха, напоенного ароматами береговых трав.

Конечно, мы посетили не все шестьдесят с лишним волжских городов. Но увидеть вековые святыни и прикоснуться к ним даже в тех нескольких городах удалось.

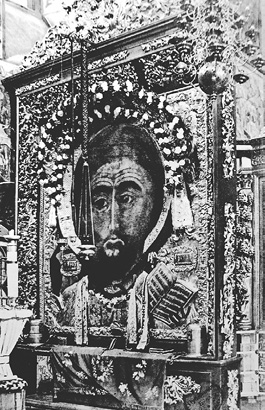

Спас Борисоглебский.

Неизвестный фотограф начала XX в.

…Тутаев. Это бывший Романов-Борисоглебск. В Тутаеве мы увидели самую большую в России икону Всемилостивого Спаса, которая находится в Воскресенском соборе. По преданию, ее создал прп. Дионисий Глушицкий в XV веке. Особенности Тутаевской святыни – оплечное изображение Христа больших размеров, а точнее, три на три метра.

Тутаевский Спас прославился множеством чудес. Для нас чудом была сама возможность увидеть этот образ и, конечно, прикоснуться к нему.

…Ярославль. Та самая несправедливо забытая шестая столица России во времена Смуты. Шестая после Ладоги, Новгорода, Киева, Владимира-на-Клязьме и Москвы. Седьмой будет Петербург.

Отсюда второе ополчение Минина и Пожарского отправилось освобождать Москву от польско-литовских интервентов.

Здесь, в Ярославле, был создан первый самый демократический орган власти. Назывался Совет всея Земли. Весной 1611 года воины первого ополчения создали Совет всея Земли для восстановления законной власти в стране и учредили центральные ведомства-приказы вместо разгромленных в Москве. После развала первого ополчения идея нового органа власти не пропала втуне. Совет всея Земли был восстановлен 7 апреля 1612 года вторым ополчением.

Совет всея Земли – это Временное правительство России. В Совете заключались дипломатические договоры, работали приказы, разбирались жалобы, отдавались хозяйственные распоряжения, осуществлялись сделки.

– Вот как! – сказал наш главный дизайнер Дима Смирнов. – Я-то думал, что Советы придумали при советской власти.

Архимандрит Тихон улыбнулся, а я похлопал Диму по плечу.

Памятник копейке 1612 года. Ярославль.

Фото: Игорь К. По лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На территории Спасо-Преображенского монастыря увидели памятник копейке, которую ввело в обращение в Ярославле Временное правительство – Совет всея Земли.

Такие монетки чеканились на ярославском Денежном дворе в 1612 году и были тогда в широком обращении. Их делали из серебра, две штучки весили примерно один грамм. В народе эти легкие денежки ласково называли «чешуйки». Вышло так, что именно на эти «чешуйки» содержалось в Ярославле освободительное войско, которое и отбило Москву у польско-литовских захватчиков.

На одной стороне монетки рельефно изображен всадник с копьем, а на другой надпись: «Царь и Великий князь Федор Иоаннович всея Руси». Копейка 1612 года – последняя монета, на которой чеканилось имя государя династии Рюриковичей.

На «чешуйки» по всей стране закупалось снаряжение и провиант для солдат.

…Свято-Введенский Толгский монастырь. Увенчанные крестами купола Толгского монастыря сияли над темными кронами кедровой рощи. Там, у монастыря, в Волгу впадает река Толга.

Толгский монастырь под Ярославлем – одно из мест, где русский человек любил открывать свое сердце в скорби и радости, надеясь на получение утешения и помощи. И эта истина стала понятна, когда мы прошли от пристани к вратам монастыря.

Обитель была основана в 1314 году на месте явления чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Толгской.

…Кострома. Этот город – ровесник Москвы, колыбель династии Романовых. История города, основанного в 1152 году, неразрывно связана с великим князем Юрием Долгоруким. И еще – это родина Снегурочки. Правда, это с легкой руки нашего великого драматурга Александра Николаевича Островского.

В городе две основные реки – Волга и Кострома, и достопримечательности расположились в основном вдоль их берегов: это и понятно, ведь люди всегда стремились селиться ближе к воде.

Но нас, словно магнитом, притягивали мощные белые стены Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря. Этот монастырь был колыбелью дома Годуновых. Ведь именно предок Годуновых и Сабуровых основал Ипатий, и они на протяжении 400 лет холили и лелеяли этот монастырь. Именно отсюда, из древней обители, Михаил Романов был призван на царствование. Ипатьевский монастырь в эпоху правления первого Романова был самым привилегированным местом Костромы, и далеко не каждый житель мог попасть на его территорию.

Когда мы вошли на территорию монастыря, то показалось, что там было многолюдно, но как-то несуетливо. Вошли через Северные ворота, которые, как нам сказал архимандрит Тихон, раньше назывались Екатерининские. Ворота построили в 1767 году к приезду в Кострому императрицы.

С территории монастыря, то есть с внутренней стороны, на воротах находится рельефное изображение «Всевидящего Ока». Рядом расположены мемориальные доски епископу Порфирию (Успенскому) – выпускнику Костромской семинарии 1829 года и маршалу Советского Союза А. М. Василевскому, окончившему Костромскую семинарию в 1914 году.

Конечно, помимо Троицкого собора, Кузнечной, Пороховой, Воскобойной и других башен, нас привлекли палаты бояр Романовых. Ведь это один из самых знаменитых памятников в архитектурном ансамбле Ипатьевского монастыря. Здание возведено в конце XVI века на средства покровителей обители бояр Годуновых. В марте 1613 года, во время призвания на московский престол из Ипатьевского монастыря молодого боярина Михаила Федоровича Романова, он вместе со своей матерью, великой старицей Марфой, проживал в этом здании. Согласно монастырскому преданию, в левой половине второго этажа здания располагались покои Михаила, в правой – инокини Марфы.

…Провинциальный городок Плёс. Он окутал нас своей тишиной и какой-то особенной некричащей гостеприимной атмосферой.

Памятник Василию I. Плёс.

Фото: Дмитрий Мозжухин. По лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Плёс, уютно устроившийся на высоком берегу Волги среди холмов, казалось, существовал вне времени, как Дом-музей Левитана и его же пейзажи вокруг.

Маленькие разноцветные домики вдоль улочек словно хвалились своей деревянной резьбой, у берега лениво лежали лодки, а под ногами вились мощенные булыжником дорожки.

На холме – Воскресенский собор и смотровая площадка с видом на Волгу.

На Соборной горе стоит один из самых старых монументов Плёса: единственный в России памятник московскому князю Василию I, сыну Дмитрия Донского.

Плёс был последней точкой нашего речного путешествия. Отъезд был назначен на следующий день.

Последний вечер, как и все предыдущие, мы проводили на нашей «Былине»: обсуждали виденное, придумывали, что и как можно и нужно представить на выставке.

Именно на корабле был наконец сформулирован главный вектор движения: мы окончательно определились с принципом подачи материала и, соответственно, структурой выставки. Все должно делиться в хронологическом порядке на периоды. Я предложил взять за основу периодизации годы правления того или иного правителя, рассказать, что в годы правления царя или императора, императрицы появилось, что исчезло, и, если будет возможность, найти и показать причины, почему то или иное событие произошло.

С системой периодизации архимандрит Тихон согласился и сказал, что идея показывать достижения – правильная, как правильно и обозначать, что исчезло. Но надо постараться не опираться только на периодизацию жизни правителей, а подавать материал шире, масштабнее, что ли. Нужна жизнь всей страны, народа.

Мы пообещали, что постараемся.

– Кстати, сегодня восьмое июля, – вспомнил кто-то из нас.

8 июля 1709 года состоялась Полтавская битва. Заговорили о Петровской эпохе: что и как оценивать, почему столько споров вокруг исторической личности Петра I.

Архимандрит Тихон не принимал участия в нашей дискуссии. Слушал, не торопясь отпивал чай, а затем как бы невзначай сказал, что помимо решительной победы русского оружия Полтава примечательна тем, что обе армии имели в своем составе малороссийское Запорожское войско. У шведов – под командованием гетмана Ивана Мазепы, у русских – под началом гетмана объединенного войска Запорожского обоих берегов Днепра Ивана Скоропадского. И вот что интересно: ни то, ни другое малороссийское войско участия в битве не принимало.

Подумалось: видимо, не зря говорят, что нельзя поджечь свечу с обеих сторон и что враги всегда настоящие, а вот друзья могут быть фальшивыми.

* * *Выставка «Романовы» из цикла «Моя история», как и планировалось, открылась в Центральном Манеже 4 ноября 2013 года.

Прежде чем наступает четвертое число любого месяца, всегда бывает третье, а до того второе и так далее по ниспадающей с переходом на предыдущий месяц. Для нас все эти дни слились в один – бесконечно длинный и суетный. Как говорится: ищешь вчерашний день, а он уже прошел, хотя день на день не приходится, а час на час не выпадает.

Конечно, в тот день 2013 года, когда распахнулись двери в здание Манежа и вошли Владимир Владимирович Путин и Патриарх, мы волновались: а вдруг все-таки что-то упустили, не заметили?

Патриарх Кирилл и В. В. Путин на выставке «Романовы». 2013.

Личный архив автора

И вот экскурсия, или, как у нас называли, проход, завершилась. Вроде бы все остались довольны. Президент подошел к нам, пожал руки, поблагодарил и вдруг, улыбнувшись, сказал, что у него есть одна просьба. Для нас это прозвучало как «есть одно замечание». И все замерли, как в последней сцене гоголевского «Ревизора».

Он объяснил, что эта одна-единственная просьба – затормозить движения шестиметровых фигур Романовых. Проекцию этих гигантов на стену наши дизайнеры сделали так, что они дышали и даже шевелили руками.

– Это перебор, – сказал Владимир Владимирович, – дети же могут испугаться.

В ответ мы пообещали все сделать.

Эта шеренга всех царей и императоров династии Романовых с той первой выставки до сих пор кочует по просторам Интернета. И никто из них не дышит и не шевелит руками.

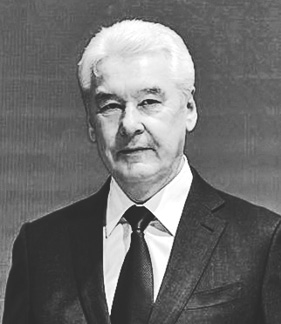

* * *Как оказалось, наши главные гости, подводя итоги своего посещения Манежа, все-таки выразили неудовольствие. Об этом нам рассказал архимандрит Тихон и развел руками в знак того, что бороться с обстоятельствами никто из нас не может. И эти обстоятельства касались сроков проведения выставки. Она была рассчитана на пять дней. Услышав об этом, Президент попросил мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина продлить выставку. Что и было сделано: вместо пяти дней мы работали двадцать.

Сергей Семенович Собянин.

Фото: Mos.ru

Очередь желающих попасть на выставку не уменьшалась до последнего дня. Пропускная способность Манежа – пять тысяч человек в день. Этот лимит был в те дни превзойден в четыре раза. Кроме того, до открытия выставки и после закрытия мы принимали многочисленные делегации самых разных организаций, в том числе Думы и Совета Федерации.

У нас не было дополнительных человеческих ресурсов, поэтому всем приходилось ежедневно работать на пределе возможного. Но это того стоило, когда ты видел глаза посетителей.

После того как с фасада Манежа был снят плакат «Романовы», нам всем стало понятно, что проект «Моя история» на этом не завершится.

* * *Так и случилось. Вслед за «Романовыми» была не менее сложная и интересная выставка «Рюриковичи», затем посвященная разделенному на части ХХ веку. В слоган проекта «Моя история» добавилось слово «Россия». Конечно, «Россия – моя история» более точно отражает суть нашей работы.

Каждое 4 ноября, в День народного единства, к нам в Манеж приходили Президент и Патриарх, как правило, в сопровождении других официальных лиц.

Но была еще одна сторона нашей экспозиционной деятельности, о которой наши посетители в Москве не знали. Это выездные выставки.

После того как в Москве, в Манеже, закрывалась очередная выставка, мы начинали возить ее в другие города. Выглядело это так: например, приезжали в Петербург, размещали в павильоне Ленэкспо на Васильевском острове выставку и начинали принимать посетителей. Правда, перед тем как разместить эту самую выставку в огромном павильоне, нужно было привезти технику, возвести стены, зашпаклевать, побелить, провести сети, разместить проекторы и лайтбоксы, поставить тачскрины, экраны, прочие носители и сделать еще массу других необходимых вещей. Но наши техники героически со всем справлялись.

Три-четыре недели мы принимали посетителей, самых разных: от школьников до пенсионеров. А затем начинался обратный процесс – разборка экспозиции.

Больше всего это огорчало местных жителей, ведь многие из них так и не смогли попасть на выставку. А очереди, надо признаться, были впечатляющими.

После этого ехали в Тюмень. И все повторялось по тому же сценарию, как и в Петербурге, как, впрочем, повторялось и в других городах.

На следующий год мы привозили другую выставку. А предыдущую уже больше никто увидеть не мог, ни в Москве, ни в других городах.

Мне эта история с выставками напоминала древнегреческий театр, где любое произведение ставилось только один раз. Не увидел – остаются только воспоминания и чьи-то рассказы. Видимо, не зря когда-то считалось, что театр – главное место для решения любых жизненных вопросов. Наши же вопросы были больше историческими.

Всем было понятно, что желание познакомить с нашей работой большинство жителей всей страны – это иллюзия. Как известно, иллюзии заканчиваются там, где начинается реальность. А реальность была просто по Козьме Пруткову, который утверждал: нельзя объять необъятное. Так ведь и в самом деле нельзя!

После посещения выставки в 2015 году Владимир Владимирович Путин предложил совершенно иной путь. Предложил он его после того, как поинтересовался, что мы делаем с выставками в регионах. Ему все честно рассказали.

И тогда появилась идея сделать на базе всех наших выставок, которые охватывали весь период существования Руси-России, постоянную экспозицию. И лучше всего открыть ее на ВДНХ.

Так оно и произошло. В огромном 57-м павильоне ВДНХ в канун нового 2016 года открылся первый в стране мультимедийный исторический парк «Россия – моя история».

Но оказалось, это было только начало. После того как павильон на ВДНХ посетил Владимир Владимирович Путин, а затем здание приняло первых посетителей, у руководства страны возникла идея строить подобные исторические парки по всей стране.

И началась настоящая эпопея с открытием региональных парков. В одних городах строились новые здания, как, например, в Петербурге и Краснодаре, а в других переделывались старые – как в Нижнем Новгороде и Владивостоке.

«Россия – моя история».

Личный архив автора

Работа по открытию филиалов оказалась очень увлекательной и познавательной. Мы увидели, даже, скорее, почувствовали всю страну, познакомились с прекрасными людьми, ведь география была от Южно-Сахалинска до Петербурга, от Тюмени до Ростова-на-Дону, от Якутска до Ставрополя, от Новосибирска до Махачкалы. В наш основной общероссийский контент обязательно добавляли региональный, чтобы посетители смогли соотнести историю своего края с историей и жизнью всей страны.

Потом у руководства парков даже появилась идея устраивать взаимообмен региональным контентом, ведь жителям Ставропольского края будет небезынтересно узнать историю Сибири, а жителям Якутии – полистать страницы прошлого Петербурга. Но это уже отдельный рассказ.

Помню, в полете на Сахалин вдруг подумалось, что получилось все довольно неожиданно: сначала я узнал историю нашего Отечества, а потом, благодаря истории, географию. Это была бы увлекательная история, связанная не только с географическими координатами, но и с людьми, самыми разными и очень интересными.

* * *Причиной очередной встречи с Президентом была не выставка, а моя книга. В издательстве «Молодая гвардия», в серии ЖЗЛ, весной 2017 года вышла книга «Александр III».

Осенью меня пригласили на открытие памятника императору в Ливадию. Для меня это было очень неожиданно.

Памятник Александру III в парке Ливадийского дворца.

Скульптор А. Ковальчук.

Личный архив автора

Открытие памятника российскому императору Александру III состоялось 18 октября 2017 года в парке Ливадийского дворца-музея. Памятник установили на месте Малого дворца, где всегда останавливался Александр Александрович.

Бронзовый император изображен сидящим на срубе дерева, опирающимся на саблю. Рядом с его фигурой – двуглавый орел. На постаменте выгравирована фраза Александра III: «У России только два союзника – ее армия и флот».

Глава государства открыл торжественную церемонию. После возложения цветов к памятнику он выступил перед собравшимися на это мероприятие. Рядом со мной стояли автор памятника скульптор Андрей Николаевич Ковальчук, глава «Русской медной компании» Игорь Алексеевич Алтушкин, Елена Николаевна Чавчавадзе, представители РПЦ и несколько других известных людей.

Все-таки жизнь полна удивительных взаимосвязей. Андрей Ковальчук сделал памятник Александру III из металла, который подарила ему «Русская медная компания», а Елена Николаевна Чавчавадзе сыграла свою роль в появлении моей книги об Александре III. Как говорится, гора с горой не сходятся, а судьба людей обязательно сведет.

В приветственной речи В. В. Путин назвал Александра III выдающимся государственным деятелем, человеком сильного характера, мужества и несгибаемой воли. Говоря о заслугах императора, Президент отметил, что Александр III всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны, сделал все для развития и укрепления державы, роста ее влияния и авторитета в мире.

В. В. Путин подчеркнул, что при Александре III началось качественное перевооружение российской армии. Также были реализованы масштабные кораблестроительные проекты, в том числе для Черноморского флота.

При этом, по словам главы государства, царствование Александра III было эпохой национального возрождения, настоящего подъема русского искусства, живописи, литературы, музыки, просвещения и науки, временем возвращения к своим корням и историческому наследию. Он напомнил также, что именно при Александре III в качестве национального стал широко использоваться бело-сине-красный флаг, который сегодня является одним из главных государственных символов России.

Вслед за Президентом страны выступили полномочный представитель Президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

После официальной части Владимир Владимирович подошел к нам. Он искренне, и это было видно, поблагодарил Ковальчука за работу и екатеринбуржцев за щедрость. О серии ЖЗЛ и о книге про героя этого дня я выпалил, что серия возникла при Александре III, но про него почему-то никто за сто с лишним лет не писал.

– Вот видите, всему свое время, – сказал Президент и улыбнулся.

В тот день я впервые подписал книгу Президенту, а затем без устали подписывал книги многочисленным участникам церемонии у Ливадийского дворца.

* * *Самое удивительное на свете – это время!

Оно везде, но его нельзя потрогать. Оно всюду и нигде. Оно вечно и мимолетно.