Полная версия

Елизавета Петровна

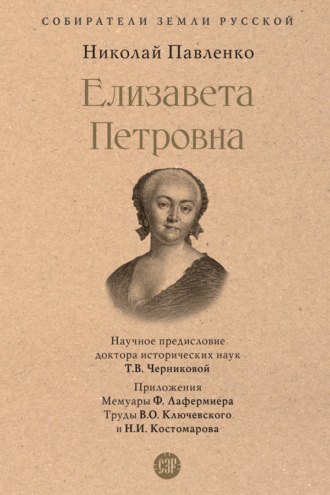

Шарль ван Лоо. Идеализированный парадный

портрет Елизаветы Петровны.1760.

Государственный музей-заповедник «Петергоф», Санкт-Петербург

Анонимному автору Елизавета показалась «роста среднего, для ее лет немного полна, белокура, красива лицом и во всех отношениях весьма пленительна и мила. Она обладает большим, живым, вкрадчивым и льстивым умом, владеет многими языками, как то русским, шведским, немецким и французским, и это тем удивительнее, что она в детстве была окружена дурными людьми, которые ее ничему не учили. Она имеет весьма изящные манеры, живой характер, особливо по отношению к иностранцам. Она питает склонность ко всему, что может развлечь ее, так как она постоянно весела и в хорошем настроении духа».

Историк и публицист князь М. М. Щербатов, весьма критически относившийся к порядкам, царившим при дворе в XVIII веке, вынужден был согласиться с оценкой внешности Елизаветы Петровны ее современниками: «Сия государыня из женского полу в младости своей была отменной красоты, набожна, милосердна, сострадательна и щедра». Щербатов был неправ, когда писал, что Елизавета Петровна обладала «отменной красотой» лишь «в младости».

Красоту Елизаветы Петровны отмечали и в годы, когда она достигла зрелого возраста, причем отзывы исходили от женщин, обычно более предвзятых в оценках представительниц своего пола. Так, леди Рондо писала подруге в 1733 году: «Принцесса Елизавета, которая, как вы знаете, является дочерью Петра, очень красива. Кожа у нее очень белая, светло-каштановые волосы, большие живые голубые глаза, прекрасные зубы и хорошенький рот. Она склонна к полноте, но очень изящна и танцует лучше всех, кого мне довелось видеть. Она говорит по-немецки, по-французски и по-итальянски, чрезвычайно весела, беседует со всеми, как и следует благовоспитанному человеку, – в кружке, но не любит церемониальности двора».

Принцесса Анхальт-Цербстская (будущая императрица Екатерина II) прибыла в Россию в 1743 году, когда Елизавете Петровне исполнилось 34 года, и тоже была поражена ее красотой. Екатерина, отнюдь не питавшая нежных чувств к Елизавете Петровне и, как известно, критически относившаяся к ее царствованию и поведению на троне, не могла удержаться от похвал ее внешности. Это была уже не девица, удовлетворение прихотей которой ограничивалось скромными ассигнованиями Анны Иоанновны на содержание ее двора, а единодержавная повелительница, чьи запросы немедленно удовлетворялись, сколько бы ни расходовалось на приобретение дорогих тканей на платья или ювелирных изделий. Полнота ее к 34 годам увеличилась, но еще не достигла того критического размера, перевалив через который женщина становится рыхлой, и уже никакой косметикой не скрыть дряблой кожи на шее.

34-летняя императрица продолжала блистать красотой: «Поистине нельзя было тогда видеть в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от того не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова ее также красива».

Каждый из приведенных отзывов дополняет описание внешности Елизаветы новыми штрихами и в совокупности рисует ее обаятельной, темпераментной, веселой, общительной и жизнерадостной девицей и дамой. Казалось бы, располагая такой привлекательной внешностью, ей нетрудно было найти достойного жениха. Но случилось так, что Елизавета Петровна до конца дней своих так и не обрела супруга, если не считать Алексея Григорьевича Разумовского. Прямые свидетельства о том, что они были связаны брачными узами, отсутствуют, но имеются два косвенных, не дающих безоговорочного основания считать брак состоявшимся. Одно из них состоит в особом отношении императрицы к церкви в подмосковном селе Перове. Богатые вклады императрицы в эту церковь дали основание полагать, что именно в ней произошла церемония венчания.

Второе косвенное свидетельство связано с повелением Екатерины Великой Разумовскому представить ей документы о брачных узах его с Елизаветой Петровной. В этом случае императрица обещала оказывать Алексею Григорьевичу почести и предоставить материальное обеспечение, положенное представителю династии. Разумовский якобы в присутствии вельможи, присланного за документами, сжег их в камине.

Разумовский, как известно, оказался в поле зрения цесаревны только в 1731 году, а Петр Великий и его супруга принимали энергичные меры, чтобы выдать замуж дочерей еще при своей жизни. Их усилия увенчались успехом лишь частично, когда при жизни Петра состоялась помолвка старшей дочери. Что касается красавицы Елизаветы, то все попытки найти ей жениха как при жизни родителей, так и после их смерти неизменно заканчивались неудачей.

Когда знакомишься с содержанием донесений иностранных дипломатов, касавшихся замужества Елизаветы Петровны, то создается впечатление, что присутствуешь на ярмарке, где шла оживленная торговля женихами и невестами, где каждый из продавцов и покупателей норовил не продешевить и не заплатить лишнего, где чувства и желания брачующихся приносились в жертву политическим интересам, а сделки происходили за их спиной и без их согласия, где продавец расхваливал свой товар, а покупатель стремился обнаружить в нем изъяны, где, наконец, прибегали ко всякого рода хитростям, чтобы принудить покупателя поспешить с приобретением, ибо за его спиной будто бы стоял другой покупатель, жаждущий приобрести этот же товар.

Заботу о замужестве младшей дочери Петр проявил еще в 1717 году во время пребывания во Франции, когда невеста достигла лишь восьмилетнего возраста. В Париже состоялась его встреча с французским королем Людовиком XV, который был одного возраста с Елизаветой. Вместо предусмотренной по этикету церемонии взаимных поклонов и расшаркиваний царь схватил ребенка на руки и расцеловал его. Супруге царь об этом визите писал: «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний каралище, который пальца на два более Луки (карлика. – Н. П.) нашего, дитя зело изрядное образом, и станом и по возрасту своему довольно разумен, которому семь лет».

Первые сведения о хлопотах царя с целью выдать замуж Елизавету за Людовика XV относятся к 1719 году. Это были, скорее всего, придворные слухи, уловленные чутким ухом секретаря французского посольства Лави, доносившего 25 июля регенту короля кардиналу Дюбуа: «Царь рассчитывает заключить союз с королем и убедить со временем принять в супружество принцессу, его младшую дочь, очень красивую и хорошо сложенную особу. Мать принцессы, – добавлял Лави, – не раз повторяла своей дочери, прося ее учиться со вниманием и совершенствоваться в французском языке».

Разговоры были подкреплены делом два года спустя, в 1721 году, когда царь отправил своему послу в Париже Василию Лукичу Долгорукому собственноручное письмо: «Понеже мы в бытность свою во Франции много говаривали Зиммеру и маме королевской о сватанье за короля одну из наших дочерей, особливо за среднюю (Елизавету. – Н. П.), понеже равнолетна ему, но пространно тогда, за скорым отъездом, не говорили, которое дело мы вам поручаем, чтобы вы его, сколько возможность допустит, производили, однако же, чтоб то тайно было от регента, в чем приложите свой труд». «Прилагал свой труд» в поисках невесты и французский двор: был составлен список потенциальных невест, включавший 99 принцесс, из которых избрали несколько наиболее приемлемых. В этом сокращенном списке значилось и имя Елизаветы. Посол Версаля в Петербурге Ж. Кампредон тоже был горячим сторонником установления дружеских отношений Франции с Россией и считал, как и все современники, самым надежным средством укрепления дружбы брачные узы. Двенадцатилетней невесте, как мы видели, он дал самый лестный отзыв.

Хотя с Елизаветой по красоте не могла соперничать ни одна из принцесс Европы, выбор Версаля пал на испанскую инфанту, которую даже пригласили для более обстоятельного знакомства в Париж.

Отказав в браке с королем, французский двор не отказался от намерения породниться с русским царем и предложил в женихи другого кандидата – герцога Шартрского, причем на жестких условиях: царь обязывался обеспечить будущему зятю после смерти Августа II польский трон. Переговоры велись в величайшей тайне из тех соображений, что если сведения о них станут достоянием европейских дворов, то поднимется волна острого недовольства, особенно в Польше. Брак должны были заключить одновременно с заключением союзного договора. Царь согласился с этими условиями, обязавшись «не говорить об этом ни одному из своих министров».

Первоначально с этим планом был согласен и регент короля кардинал Дюбуа, полагая, что он вполне соответствует интересам Франции. Однако в марте 1723 года Кампредон донес о необходимости изменить последовательность сделки – заключению брачного контракта должно было предшествовать восшествие герцога на польский трон. Петр согласился и с этим предложением.

Риго Гиацинт. Людовик XV. 1730.

Музей истории Франции, Париж

В Петербурге готовились к свадебной церемонии: в конце января 1722 года Петр собственноручно в присутствии высшей знати обрезал крылышки на платье Елизаветы, что означало объявление ее совершеннолетней, а в марте следующего года началось обсуждение условий брачного контракта – размера приданого. Французская сторона выдвинула требование, чтобы будущая супруга герцога Шартрского исповедовала не православную, а католическую веру.

Этот пункт стал непреодолимым препятствием для завершения сделки. Не принудил к уступчивости французской стороны пущенный в Петербурге слух о том, что русский двор приступил к тайным переговорам о замужестве Елизаветы и испанского инфанта. Слух проник в среду иностранных дипломатов. «Вчера я узнал, – доносил Кампредон 3 апреля 1722 года кардиналу Дюбуа, – из хорошего источника, что тут ведутся тайные переговоры о женитьбе инфанта дона Карлоса Испанского на младшей царевне». Здесь же оговорка, превращающая эту информацию в ложный слух: переговоры якобы ведет не представитель испанского двора, а какой-то неведомый посредник.

Между 1723 и 1725 годом, когда брак герцога Шартрского с Елизаветой расстроился и вновь возникла надежда породниться с королем Франции, в депешах иноземных дипломатов мелькали имена самых разных женихов. Именно «мелькали», ибо они упоминались по одному разу и больше не повторялись. Это герцог Бурбонский, которого Петр недолюбливал, принц Астурийский, один из внуков английского короля, и другие.

О Елизавете этого времени Кампредон писал: «Надо ей поставить в большую личную заслугу успехи, сделанные ею во французском и немецком языках, на которых она говорит и пишет очень хорошо; вежливая манера проявлялась ею при разговоре и вообще во всем поведении».

Старания А. Д. Меншикова и Кампредона, а также русского посланника в Париже А. Б. Куракина не увенчались успехом – кандидатура Елизаветы была отклонена под тем предлогом, что русский двор не согласится на переход Елизаветы в католическую веру.

Обычно брачные союзы такого уровня начинались не с личного знакомства и общения жениха с невестой, а с обмена их портретами. Выбор Людовика XV пал не на русскую красавицу Елизавету, а на дочь польского экс-короля Станислава Лещинского. Станиславу Лещинскому вручил корону шведский король Карл XII, предварительно лишив ее Августа II. Безвольный и послушный шведскому королю, Станислав Лещинский после разгрома армии Карла XII под Полтавой вынужден был уступить корону ее законному владельцу и бежать из Польши. Несколько лет он скитался по странам Западной Европы, пока не обрел постоянного пристанища во Франции.

22 марта 1725 года посол России при французском дворе Александр Борисович Куракин извещал императрицу: «Все мы, министры иностранные, стараемся открыть намерения здешнего двора насчет женитьбы королевской, но никак это нам не удается; по слухам, имеется в виду дочь Станислава Лещинского, но и этому слуху верить еще нельзя. Верно одно, что король женится в нынешнем году, а потому ищут принцессу, соответствующую его летам». Но уже в мае все прояснилось. Тот же Куракин писал: «Понеже супружество короля французского уже заключено с принцессой Станислава, и так сие сим окончилось». Куракин объяснял неудачу своих стараний запоздалой присылкой портрета невесты. Кабинет-секретарю А. В. Макарову он жаловался: «Зело сожалею, что умедлил оным портретом живописец, ибо писал близко году, и ныне пред тою персоною государыня цесаревна гораздо стала полнее и лучше».

Полнота невесты, по понятиям русского человека того времени, высоко котировалась, и перед выданьем невесту специально откармливали, чтобы она набрала вес, – этот критерий являлся пережитком традиций прошлого столетия.

Отказ французского двора труднообъясним, ибо с точки зрения политической брак короля с цесаревной вполне соответствовал интересам Франции, но, быть может, в Версале предпочли иметь дело с марионеточным королем, готовым выполнять волю французского правительства, а не с русским двором, претендовавшим на самостоятельную роль в европейской политике.

Неудача с женихами преследовала цесаревну всю жизнь. Их было великое множество, перечень их занял бы целую страницу. Кого только не было среди претендентов на руку и сердце цесаревны, зарившихся не столько на ее красоту, сколько на богатое приданое. Прусский король, например, вместе с невестой, если она выйдет замуж за одного из принцев королевской фамилии, пожелал получить в приданое не принадлежавшую России Курляндию и несколько областей Польши, которыми он намеревался овладеть силой оружия, действуя в союзе с императрицей. Две недели спустя, 23 июня 1725 года, король, трезво оценив свои шансы, решил довольствоваться одной Курляндией, если императрица согласится на брак сына маркграфа Альберта и вдовствующей герцогини Курляндской, но так как вдова была намного старше жениха, то маркграф предпочел бы породниться с Елизаветой. На Курляндию претендовал и Мориц Саксонский. Потерпев неудачу с планами женитьбы на Анне Иоанновне, он предложил руку и сердце Елизавете, потребовав в придачу герцогство.

Кстати, к Морицу Саксонскому, слывшему дамским угодником, Елизавета Петровна проявила интерес и была не прочь выйти за него замуж. Самым алчным был, по слухам, один из последних женихов, пожелавший пополнить свой гарем красавицей из России, – персидский шах Надир – и получить в приданое несуществовавшее Астраханское ханство.

Назовем имена других кандидатов в женихи, которые не привлекли внимания русского двора. К ним относятся два старца, одной ногой стоявшие на краю могилы: герцог Курляндский Фердинанд и польский король Август II. Из отечественных женихов известен лишь один – Иван Долгорукий. По сведениям, весьма сомнительным, на этом браке будто бы настаивал Петр II, сам влюбленный в Елизавету.

Особое место в брачных планах матери Елизаветы Петровны занимал будущий император Петр II. Неведомо, знал ли он перед тем, как влюбиться в свою тетку Елизавету Петровну, о намерении Екатерины I по совету графа А. И. Остермана соединить их брачными узами. Строго говоря, автором этого плана был не Остерман, а Кампредон, доносивший в одной из депеш, что брак был бы средством укротить недовольных царствованием Екатерины и погасить соперничество двух «партий», одна из которых ориентировалась на Елизавету, а другая – на Петра Алексеевича. Остерману импонировал этот план, и он предпринял попытку доказать возможность его реализации доводами, по его мнению, не противоречившими церковным догматам. В своей записке Остерман убеждал Екатерину, что близкое родство не может служить препятствием для брака: «Вначале, при сотворении мира сестры и братья посягали, и чрез то токмо человеческий род размножали, следовательно, такое между близкими родными супружество отнюдь общим натуральным и божественным фактам не противно, когда Бог сам оное, яко средство мир распространить, употреблял». Главным достоинством своего проекта Остерман считал возможность избавить страну от потрясений, ибо исчезнет необходимость в существовании двух «партий».

Заманчивый проект Остермана вызывал сомнение прежде всего потому, что противоречил церковным канонам. Секретарь французского посольства Маньян в депеше от 27 ноября 1726 года сообщал о запросе Синоду, допустим ли брак между теткой и племянником, на что был получен ответ, что это равно запрещается и «божественными, и человеческими законами». Отрицательный ответ, однако, не избавил двор от хлопот по преодолению сопротивления Синода. К греческим патриархам были отправлены уполномоченные с ходатайством о разрешении брака.

Настойчивые хлопоты Екатерины о судьбе своей младшей дочери объяснялись опасением, что темпераментная Елизавета, оказавшись без отца и матери, может предаться распутной жизни. Кроме того, Екатерина сомневалась в способности хилого герцога Голштинского, являвшегося супругом старшей дочери Анны, произвести потомство. Промедление же с замужеством Елизаветы тоже было сопряжено с угрозой лишиться потомства – дочь к 18 годам, хотя и не приобрела дородства матроны, обладала не по летам большой полнотой, и это вызывало опасения, что в случае промедления она окажется неспособной рожать детей.

Когда стало ясно, что надежды на положительный ответ патриархов эфемерны, Екатерина занялась поисками других женихов. Из претендентов на руку и сердце своей дочери Екатерина избрала двоюродного брата герцога Голштинского епископа Любекского Карла. Шансы отпраздновать свадьбу были велики.

Жених прибыл в Петербург, был обласкан матерью невесты, награжден орденом Андрея Первозванного. В декабре 1726 года он обратился к императрице с письмом, переведенным на русский тяжеловесным слогом, в котором высказал желание сочетаться браком с Елизаветой Петровной: «…Я с своей стороны не знал себя в свете вящего счастия желать, как чтоб и я удостоен быть мог от вашего императорского величества вторым голстинским сыном в вашу императорскую высокую фамилию воспринят быть». Просьбу стать супругом дочери императрицы он высказал так: «Яко же и я оставить не могу вашего императорского величества сим всепокорнейше просить высокую свою милость явить, высокопомянутую принцессу, дщерь свою, ее императорское высочество мне в законную супругу матернею высочайшею милостию позволить и даровать». Далее следовало обязательство: «Что я во всю свою жизнь готов буду за ваше императорское величество, императорскую фамилию и за интерес Российского государства и последнюю каплю крови отдать».

Елизавета Петровна в свои 17 лет воспылала к Карлу нежной любовью, уже был составлен брачный контракт, игнорировавший предостережение Синода о том, что брак «двух двоюродных братьев с двумя родными сестрами не может быть допущен», но случилось неожиданное – жених скоропостижно скончался от оспы. Утрата искренне оплакивалась невестой и весьма огорчила ее мать, энергично готовившуюся к свадебным торжествам.

После смерти матери в мае 1727 года, когда Елизавета Петровна осталась круглой сиротой, начался новый этап в ее частной жизни – предоставленная самой себе, без родительского попечения, она предалась разгулу и оказалась неразборчивой в выборе поклонников. Именно к лету 1727 года относится увлечение Петра II своей теткой.

Ему, как известно, Екатерина I определила в супруги одну из дочерей А. Д. Меншикова. Император вместе с сестрой Натальей был помещен в доме князя под бдительный надзор Меншикова и его семьи. Светлейшему было известно, что 12-летний император, находясь под дурным влиянием развратного фаворита Ивана Долгорукого, уже был близко знаком с прекрасным полом, и поэтому он постарался изолировать своего будущего зятя от стороннего влияния, строго контролировал его общение с лицами, способными отвлечь внимание жениха от невесты.

Оказалось, однако, что Петр II, как и Елизавета, летом 1727 года получил свободу общения, надзор за его поведением ослабел в связи с серьезной болезнью князя, едва не приведшей его в могилу. Именно в недели, когда Александр Данилович был прикован к постели, Петр II отбился от рук и получил возможность выходить за пределы покоев меншиковского дворца.

Первые сведения об увлечении Петра II цесаревной Елизаветой можно почерпнуть в депеше саксонского посла Лефорта от 12 июля 1727 года: «Царь оказывает много привязанности к великой княжне Елизавете, что дает повод к спору между им и сестрою». 19 августа того же года прусский посол Мардефельд доносил: «Елизавета Петровна пользуется глубоким уважением императора, ибо он до того свыкся с ее приятным общением, что почти не может быть без нее. Уважение это должно возрастать, ибо эта великая княжна обладает, кроме чрезвычайной красоты, такими качествами, которые делают ее поклонниками всех».

Неизвестный художник. Портрет Петра II.

Около 1800-х гг. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

9 сентября 1727 года, в день ареста Меншикова, когда Петр обрел полную свободу действий, Мардефельд отметил: «Император в Петергофе до того отличил великую княжну Елизавету Петровну, что начинает быть с нею неразлучным». 8 ноября того же года Маньян сообщал уже не о привязанности, а о страсти императора: «Страсть царя к принцессе Елизавете не удалось заглушить, как думали раньше, напротив, она дошла до того, что причиняет теперь действительно министерству очень сильное беспокойство. Царь до того отдался своей склонности с желанием своим, что немало, кажется, затруднены, каким путем предупредить последствия подобной страсти, и хотя этому молодому государю всего двенадцать лет, тем не менее Остерман заметил, что большой риск оставлять его наедине с принцессой Елизаветой». Верховный тайный совет даже решил, чтобы один из членов совета непременно сопровождал царя.

Роль соглядатая оказалась не по душе Головкину и Апраксину, и они заявили Петру о намерении удалиться от двора, если он не изменит своего отношения к принцессе Елизавете.

Угроза нисколько не охладила страсти Петра; что следует из депеш послов в 1728 году. 10 января испанский посланник герцог де Лириа писал: «Больше всего царь доверяет принцессе Елизавете – своей тетке, которая отличается необыкновенной красотой: я думаю, что его расположение к ней имеет весь характер любви». Два месяца спустя де Лириа в очередной депеше подтвердил свое наблюдение о влюбленности императора в Елизавету Петровну: «Он заявляет открыто, что не нравится великой княжне, которая, впрочем, ведет себя с величайшим благородством и осторожностью». Он же, 10 мая: «Принцесса Елизавета сопровождает царя в его охоте, оставивши здесь всех своих иностранных слуг и взявши с собою только одну русскую даму и двух русских служанок».

8 августа 1728 года де Лириа заметил охлаждение племянника к тетке, возможно, потому, что у нее появился новый фаворит: 1 августа она отправилась пешком на богомолье в сопровождении лишь одной дамы и А. Б. Бутурлина. Ревнивец не велел генералу входить в свои покои, а также, по свидетельству испанского посла, стал меньше интересоваться принцессой Елизаветой: «Он не выражает ей прежнего внимания и реже входит в ее комнату». Впрочем, Маньян объяснял охлаждение Петра к цесаревне сближением ее с гренадером, «зашедшее, как некоторые полагают, должно быть, слишком далеко».

Начиная с ноября донесения де Лириа наполнены осуждением Елизаветы, изменяется и оценка ее нравственного облика. 15 ноября он извещал Мадридский двор о ее дурном поведении, которое, как он полагал, приведет к ее заточению в монастырь, а спустя две недели в Мадриде прочли еще более резкий отзыв: «…красота ее физическая – это чудо, грация ее неописанна, но она лжива, безнравственна и крайне честолюбива». По сведениям де Лириа, к концу января 1729 года царь будто бы окончательно охладел к тетке: «Елизавета Петровна заметно в немилости у царя, который и виделся с нею вот уже три недели». Донесение в феврале: «…принцесса Елизавета предается собственным удовольствиям и наслаждениям с такою ужасною публичностью, что доходит до бесстыдства. Нужно ждать, что недалеко то время, когда с нею поступят как-нибудь решительно».

Последний раз отзыв о поведении Елизаветы Петровны де Лириа поместил в депеше, отправленной 14 марта 1729 года: «Поведение цесаревны Елизаветы с каждым днем делается все хуже и хуже: она без стыда делает вещи, которые заставляют краснеть даже наименее скромных».

Могут возникнуть сомнения относительно достоверности сведений де Лириа, поскольку он пользовался информацией Ивана Долгорукова, отец которого стремился отвадить Петра от тетки и с этою целью мог распространять всякого рода сплетни. Кроме того, и у самого Ивана были веские основания проявлять к Елизавете враждебность – она отклонила его предложение выйти за него замуж. Историки, однако, располагают свидетельствами других современников, подтверждающих беспутное поведение Елизаветы Петровны.