Полная версия

Екатерина Великая

Коронационные празднества и связанный с ними переезд двора в Москву замедлили формирование комиссии о монастырских имениях. Она была создана лишь 29 ноября, в нее назначили только трех представителей духовенства и пять светских персон. Все они были сторонниками секуляризации, и императрица с полным основанием ожидала угодного себе постановления. Инструкция обязывала комиссию определить расходы как на содержание монастырей и архиерейских домов, так и на учреждение училищ и содержание инвалидов. Чтобы решить эту задачу, комиссии надлежало выполнить предварительно кропотливую и трудоемкую работу: составить подробную опись имущества всех вотчин с указанием плодородия почвы и расстояний до больших городов, сочинить типовую инструкцию приказчикам и определить оптимальную форму повинностей – посадить крестьян на барщину или на оброк. На базе этих данных комиссия должна была определить меру хлебных и денежных доходов, а также штаты духовных учреждений. Однако главная задача комиссии, согласно инструкции, состояла в ответе на вопрос: «или нашему мнению последовать, или что лучше еще и благоугоднейше к пользе народной придумать». Иными словами, комиссия должна была либо согласиться с указом императрицы об отмене секуляризации, либо, напротив, рекомендовать ее осуществить[57].

Комиссия, разумеется, высказала единодушное мнение о необходимости осуществить секуляризацию. И если время от ее учреждения до обнародования указа исчислялось пятнадцатью месяцами, то только потому, что ожидали доставки офицерами описей вотчин. Не ограничивалась ролью наблюдательницы и императрица. Ей приписывается речь, якобы произнесенная перед членами Синода и содержавшая массу упреков. «Существенная ваша обязанность, – поучала императрица синод ал ов, – состоит в управлении церквами, в совершении тайн, в проповедовании слова Божия, в защищении веры, в молитвах и воздержании». Далее следовали укоры в недобродетельной жизни: «Но отчего происходит, что вы равнодушно смотрите на бесчисленные богатства, которыми обладаете и которые дают вам способ жить в преизбыточестве благ земных, что совершенно противно вашему званию?» Еще резче оценивалась роль духовенства в другом вопросе: «Как можете вы, как дерзаете, не нарушая должности звания своего и не терзаясь в совести, обладать бесчисленными богатствами, иметь беспредельные владения, которые делают вас в могуществе равными царям?»

Указом 26 февраля 1764 года монастырские, архиерейские и церковные вотчины с населявшими их крестьянами общей численностью в 910 866 душ мужского пола передавались Коллегии экономии. Все повинности крестьян были переведены на денежный оброк в размере полтора рубля с мужской души. Общая сумма дохода, по расчетам Коллегии экономии, должна была составить 1366 тысяч рублей, из которых на содержание архиерейских домов отпускалось около 150 тысяч рублей, на мужские и женские монастыри – около 207 тысяч рублей, на содержание инвалидных домов – 115 тысяч рублей. Если к этому приплюсовать расходы на богадельни, семинарии и духовные училища, то окажется, что большая половина доходов, извлекаемых из экономических крестьян, поступала в казну.

Секуляризация церковных вотчин имела три важных следствия. Она лишила духовенство экономической мощи. При Петре Великом, напомним, было упразднено патриаршество и учрежден Синод, полностью зависимый от государства: синодалы являлись чиновниками в рясах; подобно светским служителям, они приносили присягу и получали жалованье. Теперь, при Екатерине II, появилась и полная материальная зависимость монастырей и епархий и рядовых монахов от государства, которое брало их на свое содержание. Третий результат секуляризации состоял в облегчении условий жизни крестьян, ранее принадлежавших духовным помещикам. Это было связано с заменой барщинных повинностей денежным оброком, что давало крестьянам больше самостоятельности и развязывало их хозяйственную инициативу. Крестьяне восприняли секуляризацию как благо и прекратили неповиновение, которым были охвачены многие монастырские вотчины.

Столь же парадоксально выглядит судьба второго манифеста Петра III – о дворянской вольности. Екатерину возвели на престол дворяне, облаченные в гвардейские мундиры, ее поддержала сановная столица. Императрица отплатила дворянам заверением, что их главное право – привилегия владеть крепостными – остается незыблемым. На пятый день после переворота, 3 июля, был обнародован указ, внесший в умы дворян больше успокоения, чем изобиловавшие общими местами манифесты 28 июня и 6 июля: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять и крестьян в должном их повиновении содержать»[58].

Как совместить этот указ, как, впрочем, и политику Екатерины на всем протяжении ее царствования, направленную на всемерное укрепление в стране крепостнических порядков, с ее высказываниями, осуждавшими крепостное право, в годы, когда она была великой княгиней? Тогда она рассуждала так: «Противно христианской вере и справедливости делать невольниками людей (они все рождаются свободными)… Осуществлением такой решительной меры, конечно, нельзя будет заслужить любви землевладельцев, исполненных упрямства и предрассудков». Далее великая княгиня излагала фантастический план постепенного освобождения крестьян от крепостной неволи: крестьяне при заключении сделки купли-продажи должны были получить свободу. «Таким образом в сто лет, – резюмировала великая княгиня, – все или по крайней мере большая часть имений переменит господ и вот народ свободен». План освобождения крестьян бесспорно наивен, но нас в данном случае интересует негативное отношение Екатерины к крепостному рабству.

Когда же Екатерина фальшивила: в первом случае, начитавшись творений просветителей и усвоив их взгляды на крепостное право, или после того, став императрицей и получив возможность реализовать свой план освобождения крестьян, но не только отказавшись от него, но и предприняв немало мер к укреплению крепостнических порядков, способствуя их развитию вширь и вглубь?

Советская историография отвечала на этот вопрос четко и недвусмысленно: Екатерина лукавила, скрывая за просветительской фразеологией свою «подлинную крепостническую суть». Сложившийся стереотип об императрице как об опытнейшем демагоге, говорившем одно, а делавшем совершенно противоположное, представляется нам плодом упрощенной трактовки, игнорирующей исторические реалии. В другом месте мы вернемся к изложению политических и социально-экономических воззрений императрицы, находившихся в русле умеренного просветительства. Этих взглядов она придерживалась почти всю жизнь: и в годы, когда была великой княгиней, и в годы, когда стала императрицей и столкнулась с реалиями суровой действительности. Но достаточно было Екатерине заикнуться об освобождении крестьян не только 3 июля 1762 года, когда ее положение было еще достаточно шатким, но и в любой другой день своего долгого царствования, чтобы быть смещенной с престола. Напомним, умеренное просветительство не признавало революционной ломки, ему было чуждо представление о насилии как средстве совершенствования общества. Понадобилось столетие, чтобы общество подготовилось к мысли о необходимости освободить крестьян. Если честолюбие Екатерины было нацелено на то, чтобы удержаться у власти, то это же честолюбие принуждало ее действовать вопреки своим убеждениям и в угоду подавляющей массе помещиков.

Схожая ситуация сложилась при определении ее позиции к нормативным актам своего супруга. Екатерине, конечно же, было бы крайне желательно дезавуировать их, продемонстрировать не только их несостоятельность, но и вредность для общества и предложить им свою альтернативу. Но и здесь обстоятельства оказались сильнее субъективных желаний императрицы – ей довелось подтвердить указы Петра III о запрещении покупать крестьян к мануфактурам и об упразднении Тайной розыскных дел канцелярии. Два обстоятельства облегчали задачу императрицы: во-первых, оба акта Петра III соответствовали ее собственным взглядам, а во-вторых, они укрепляли, а не ослабляли ее позиции на троне.

В самом деле, Тайная канцелярия умирала собственной смертью: почти два десятилетия после дела Лопухиных канцелярии не доводилось расследовать каких-либо серьезных политических преступлений – в сфере ее разбирательства оказались мелкие нарушения правопорядка, когда какой-либо горожанин или солдат спьяну обругал императрицу или ее фаворита нецензурными словами, либо объявил себя самозванцем, либо закричал «слово и дело» без наличия на то оснований. Восстановить Тайную канцелярию значило воскресить печальной памяти учреждение, запятнавшее себя пытками и кровавыми истязаниями в годы правления Анны Ивановны. Популярности Екатерине это не прибавило бы.

Было бы, однако, ошибочным полагать, что Петр III, упразднив Тайную розыскных дел канцелярию, ликвидировал орган политического сыска – произведена была лишь смена названия. Тайную канцелярию заменили Тайные экспедиции при Сенате в столице и при сенатской конторе в Москве, имевшие те же функции. Преемственность подчеркивалась и тем, что в Тайную экспедицию Сената был привлечен аппарат Тайной канцелярии во главе с Шешковским. Практическое значение имела лишь отмена возбуждения дел по знаменитому воплю «слово и дело».

Екатерина подтвердила упразднение Тайных розыскных дел канцелярии, но внесла существенные новшества, изъяв Тайную экспедицию из ведения Сената и подчинив ее генерал-прокурору, что повышало секретность расследуемых дел. Впрочем, важнейшие политические процессы вела не Тайная экспедиция, а специально созданные комиссии. Таковы следственные комиссии по делу Хрущева и Гурьевых, по делу Мировича, Мацеевича и др.

Воззрениям Екатерины соответствовал и переход промышленности от использования принудительного труда к вольнонаемному, тем более что для подобного перехода возникли необходимые условия. И хотя мануфактуристы противились этому указу, они составляли столь незначительную прослойку населения, что их протесты можно было игнорировать. Напротив, восстановление монопольных прав дворянства на душевладение соответствовало интересам дворян, и указ Петра III, как и подтверждение этого указа Екатериной II, вызывали со стороны привилегированного сословия однозначно положительную оценку.

Что же касается манифеста о вольности дворянства, то он лучшим образом иллюстрирует ситуацию, когда воззрения Екатерины вступали в конфликт с сиюминутными политическими интересами. Казалось бы, Екатерина в первую очередь должна была определить отношение к нему: либо подтвердить, как это она сделала с указами о Тайной канцелярии и запрещении промышленникам покупать крестьян к мануфактурам, либо дезавуировать его, как она поступила с манифестом о секуляризации церковных имуществ. Ни того, ни другого она не сделала. Видимо, молчание императрицы вызывало недоумение и даже недовольство дворян, что явствует из ее записки Н. И. Панину: «Я запамятовала давно вам сказать, что не много (не мало? – Н. П.) роптания меж дворянства о неконфирмации их вольностей и надлежит о том не позабыть приступ сделать».

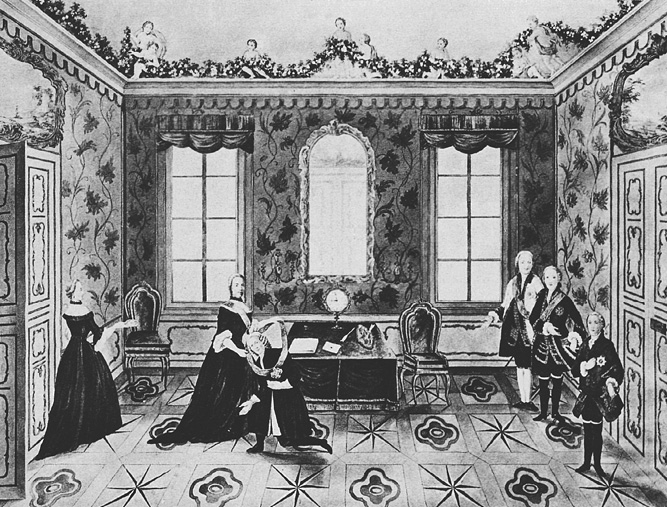

Возвращение графа Бестужева из ссылки.

Екатерина II принимает его 12 июля 1762 года в петербургском Летнем дворце. Неизвестный автор. 1762.

Московский главный архив Министерства иностранных дел

«Приступ» обозначился обнародованием 11 февраля 1763 года указа об учреждении комиссии о русском дворянстве. Она была укомплектована первейшими вельможами страны – в нее вошли А. П. Бестужев-Рюмин, канцлер М. И. Воронцов, гетман Украины К. Г. Разумовский, сенатор Я. П. Шаховской, обер-гофмейстер наследника Н. И. Панин, генерал-аншефы З. Г. Чернышов и М. Н. Волконский, а также фаворит императрицы генерал-адъютант Г. Г. Орлов. Секретарем комиссии был назначен Г. Н. Теплов.

Учредительный указ императрицы не давал ни малейших оснований сомневаться, в каком направлении должны быть мобилизованы усилия комиссии. В нем четко выражено осуждение манифеста Петра III, который «в некоторых пунктах еще более стесняет ту свободу, нежели общая отечеству польза и наша служба теперь требовать могут». Столь же четко формулировалась и задача комиссии – внести в манифест такие изменения и дополнения, которые бы дворянство могло расценить как «из нашей руки новый залог нашего монаршего к нему благоволения».

Из текста явствует, что забота Екатерины состояла в расширении дворянских привилегий. Так, надо полагать, понимала свою задачу и комиссия. Но указ содержит еще один аспект, как бы перечеркивающий эту заботу: комиссии поручалось при определении дворянских вольностей изобрести «такие статьи, которые бы наивяшше поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и нашего любезного отечества»[59].

Как видим, перед комиссией поставлена заведомо невыполнимая задача: с одной стороны, расширить привилегии дворян, а с другой – изобрести способы, чтобы принудить дворян служить. О том, как решить эту задачу, высказался один лишь А. П. Бестужев: он предложил запретить покидать деревни дворянам, прослужившим менее семи лет. Служившему дворянству предоставлялось моральное преимущество – ему обязан был уступить место неслуживший дворянин.

Комиссия вела работу резво. Первое ее заседание состоялось 15 февраля, а через месяц с небольшим, 18 марта 1763 года, она представила императрице доклад. Историк А. А. Кизеветтер удачно классифицировал предложения комиссии, разбив их на три группы. К первой группе он отнес статьи, имевшиеся в манифесте Петра III (освобождение дворян от обязательной службы и право выезда за границу); ко второй группе отнесены новые статьи (освобождение от телесных наказаний и опт внесудебных репрессий, отмена конфискации имущества у лиц, подвергшихся наказанию, и передача этого имущества родственникам); к третьей группе отнесены статьи, отменявшие действующее законодательство, например, получение дворянства по выслуге.

Комиссия уклонилась от изложения мер, вынуждавших дворян служить. Дворяне, говорилось в докладе, не нуждаются в принудительных мерах, ибо прежнее нерадение к службе кануло в прошлое и «всяк сам старается сына своего и сродника в оную вместить, так что едва ли и места довольно желающим службы остается».

До 11 октября 1763 года доклад комиссии лежал без движения и ничего не было известно о его судьбе. Однако в этот день императрица обратилась к комиссии с устным повелением, чтобы та сочинила манифест о вольности дворянства. Комиссия заявила о невозможности выполнить повеление, ибо ей неведомо мнение императрицы, «какие вольности дворянству пожаловать соизволите, какие переменить и какие вовсе отставить»[60].

Запрос комиссии правомерен, ибо ей были известны негодующие или наполненные сарказмом заметки императрицы на полях доклада. Так, комиссия предлагала поощрять службу дворян в иностранных государствах, ибо «ничего так не приводит военнослужащего в совершенное знание его должности, ничто так не вкореняет его храбрость и честолюбие, как многие добрые примеры, подражание и экспериенция». Против этого рассуждения Екатерина начертала: «N.B.: и ничто так как в Париже по спектаклям и в вольных домах шататься». Раздражительными ремарками Екатерина встретила и некоторые другие пункты доклада.

Комиссия так и не получила ответа на свой запрос. Таким образом, ее старания оказались напрасными. Остается гадать, почему императрица отклонила доклад комиссии и почему она в конечном счете похоронила свое же намерение расширить привилегии дворян.

Наиболее вероятный ответ на этот вопрос, на наш взгляд, состоит в том, что Екатерина была принципиальной противницей привилегий, данных дворянам манифестом 18 февраля 1762 года, ибо они, в особенности освобождение от службы, ставили благородное сословие в известную независимость от трона, что противоречило воззрениям императрицы о необходимости сохранить незыблемыми абсолютистско-монархические устои империи. Однако отменить манифест Петра III она не решилась, поскольку это вызвало бы острое недовольство широких кругов дворянства. Но и согласиться с докладом комиссии она тоже не могла, ибо комиссия никаких мер, принуждавших дворян к службе, не изобрела, а напротив, настаивала на предоставлении им новых привилегий. Не конфирмованный императрицей манифест Петра III тем не менее не утратил силы, и дворяне широко пользовались его нормами вплоть до Жалованной грамоты дворянству 1785 года, практически реализовавшей значительную, часть предложений комиссии – время показало, что дворянство не было готово к фронде.

Этот главный мотив отклонения доклада комиссии можно дополнить и проявленной императрицей осторожностью относительно предложения отменить соответствующие статьи Табели о рангах, предоставляющие возможность влиться в дворянское сословие по выслуге. Наследственное дворянство получили лица, удостоенные первого офицерского звания на военной службе и восьмого ранга – на гражданской. На практике это означало, что в дворянство возводили Военная коллегия, Сенат и прочие коллегии, в то время как комиссия считала присвоение дворянского звания исключительно прерогативой монарха. Следовательно, многим дворянам предстояло доказывать монарху свое право принадлежать к этому сословию, что вызвало бы их недовольство.

Императрице довелось расхлебывать дела, оставленные в наследие не только супругом, но и Елизаветой Петровной. Речь идет о государственном межевании, начатом еще в 1755 году и проводившемся столь медленно, что за истекшие одиннадцать лет удалось обмежевать только 359 дач Московской губернии общей площадью 57 319 десятин. Медлительность была обусловлена недостаточным выделением материальных и людских ресурсов (геодезистов, инструментов и др.), а также жесткими требованиями для помещиков подтверждать свои права на землю соответствующими документами. В течение десятилетий и столетий небрежное хранение грамот на пожалования и выписок из писцовых книг приводило к их полной утрате, в поисках необходимых документов помещики обивали пороги присутственных мест. И не всегда эти поиски завершались успехом, так что процедура закрепления земли растягивалась на многие годы.

20 февраля 1765 года императрица издала указ, начинавшийся словами: «Мы подлинно ведаем, что межеванье к государственному и народному спокойствию весьма нужно для пресечения беспрестанных тяжб, драк, смертоубийств, а чрез то и умножающихся в присутственных местах затруднительных дел». Специально созданной комиссии о государственном межевании в составе генералов Панина, Мельгунова, Муравьева, президента Вотчинной коллегии Лунина и генерал-квартирмейстера князя Вяземского было поручено «рассмотреть, как удобнее и полезнее межеванье производить», какие коррективы надлежало внести в межевую инструкцию, чтобы избежать «неудобств и затруднений»[61].

Комиссия предложила утвержденные императрицей, принципиально отличавшиеся от прежних правила межевания, фактически положившие начало новому этапу в проведении этой важнейшей правительственной меры – манифест 19 сентября 1765 года устранил главное препятствие, замедлявшее межевание: отныне от землевладельца не требовались документы, подтверждавшие его право на владение землей. Граница между владениями считалась законной, если ее не оспаривали соседи[62]. Таким образом все захваченные помещиками земли казны объявлялись им принадлежавшими. Подобных земель к концу XVIII века было зарегистрировано не менее 50 млн десятин.

Перспектива поживиться за счет казенных земель, разумеется, вызвала у помещиков нескрываемый восторг, описанный известным мемуаристом А. Т. Болотовым: «… Сей славный манифест о межевании произвел во всем государстве великое потрясение умов и всех владельцев деревенских заставил много мыслить, хлопотать, заботиться о всех своих земельных дачах и владениях»[63].

Наиболее сложный и запутанный узел, который Екатерине предстояло развязать или разрубить, находился в области внешней политики. Заметим, что императрица во внешней политике, как и во внутренней, предпочитала не разрубать, а развязывать узлы, избегать крутых поворотов. 1 ноября 1762 года она изложила канцлеру Воронцову принципы, которыми решила руководствоваться во внешней политике: «При настоящем нерушимом состоянии европейских дел осторожность в новых алиациях и доброе внутреннее состояние должны быть нашим политическим правилом»[64].

Первоочередная внешнеполитическая задача состояла в том, чтобы вывести Россию из тупиков, в которые ввергнул ее неистовый поклонник Фридриха II Петр III. Взойдя на престол, он поспешил заключить с Пруссией, с которой Россия вместе с союзниками воевала в Семилетней войне, не только мир, но и союз, передав в распоряжение прусского короля корпус Чернышова. В Берлине высоко оценили услугу русского императора. Министр Фридриха II Финкенштейн писал прусскому послу в Петербурге Гольцу: «Я желаю одного, чтобы этот государь, который кажется рожден для счастия Пруссии, жил и держался на русском престоле»[65]. Взамен прусский король обещал Петру III оказать помощь в осуществлении абсолютно бесполезной для России затеи – отвоевания у Дании Шлезвига, полвека тому назад захваченного ею у Голштинии. Готовясь к походу против недавнего союзника, Петр III выступал в роли не Российского императора, а голштинского герцога. Парадокс поведения Петра Федоровича состоял в том, что он, покидая своих союзников, призывал их последовать своему примеру и немедленно заключить мир с Пруссией, прекратив взаимное истребление людей и истощение экономических ресурсов стран. Иными словами, он выступил, с одной стороны, в роли миротворца, а с другой – зачинателя новой бойни.

И. П. Аргунов.

Портрет Екатерины II. 1762.

Государственный Русский музей

Само собою разумеется, что этот неожиданный поворот в политике Петра III вызвал осуждение и резкий протест союзников России: Австрии, Саксонии, Дании, Швеции, Франции. После же переворота, совершенного Екатериной, Фридриха охватила такая паника, что он немедленно велел перевезти казну в Магдебург.

В сложившейся ситуации Екатерина проявила незаурядные дипломатические дарования: непоколебимую настойчивость в достижении поставленной цели, умение проявлять жесткость или, наоборот, выглядеть обаятельной в установлении доверительных отношений. В противоположность голштинцу Петру III, представлявшему на российском троне интересы Пруссии и Голштинии, немка Екатерина свято блюла интересы России. Она проявила широту взглядов на обстановку в Европе и место в ней России. Екатерина нисколько не лукавила, когда 17 ноября 1762 года писала Фридриху II: «Я чистосердечно сознаю, что принятая мною система не может одинаково нравиться всем моим друзьям… но я следовала в этом случае правосудию, интересу своей империи».

Первым внешнеполитическим шагом императрицы стала отмена датского похода, непопулярного как в армии, так и среди вельмож. Потребность в подобной акции со стороны Екатерины была настолько очевидной, что ее реализация не создавала простора для проявления мудрости. Другое дело – отношения со своими бывшими союзниками и с недавним противником. Возобновление союзнических обязательств и вероятное продолжение войны против Пруссии если и не были смертельно опасными для Екатерины, то во всяком случае не прибавляли ей популярности. Но еще больше бы охладели к ней ее сторонники, если бы она придерживалась внешнеполитической линии своего покойного супруга. Императрица избрала компромиссный путь: она осталась верной выходу из коалиции; более того, она претендовала на роль посредницы в мирных переговорах между союзниками и Пруссией, впрочем, дружно отклоненной обеими сторонами, ибо Пруссия считала, что это посредничество будет не в ее пользу, так как Россия настаивала на выходе прусских войск из Саксонии, а союзники полагали, что императрица будет симпатизировать не им, а кумиру своего покойного мужа Фридриху II.

Чтобы окончательно не восстановить против себя прежних союзников, Екатерина отозвала корпус Чернышова, но на разрыв отношений с Пруссией не пошла, так что опасения короля относительно судеб своей казны оказались напрасными. Екатерина намеревалась извлечь выгоду для России, играя на противоречиях между союзниками и Пруссией. Послу в Берлине она велела «в разговоре внушить королю прусскому, будто бы от себя, что видимая его склонность к войне может удержать меня (Екатерину. – Н. П.) от вящей дружбы с ним, королем, хотя некоторые между нами есть сходственные интересы. Когда королевские речи покажутся склонны к войне, тогда посланнику (Репнину. – Н. П.) подавать виды склонности к венскому двору; а когда к миру покажет желание, тогда на его сторону говорить, показывая при всяком случае мое желание видеть мир и тишину».

Императрице пришлось решать еще ряд задач, оставленных предшественниками и не способствовавших ее популярности, ибо действия ее вызывали осуждение со стороны некоторых слоев населения. Речь пойдет о трех следственных делах, имевших общегосударственное значение. Анализ этих дел важен не только по существу, но и вследствие того, что в них раскрывались грани личности Екатерины.