Полная версия

Братья Карамазовы

Дмитрий утверждает, что невиновен (и ему сразу безоговорочно верит Грушенька, а вслед за ней и читатель), но абсолютно не верит и в виновность Смердякова, считая лакея слишком трусливым для такого предприятия:

Это болезненная курица в падучей болезни, со слабым умом и которую прибьет восьмилетний мальчишка. Разве это натура? Не Смердяков, господа, да и денег не любит, подарков от меня вовсе не брал… Да и за что ему убивать старика? Ведь он, может быть, сын его, побочный сын, знаете вы это?

Набоков отмечает и другую нестыковку: по признанию Смердякова, старика он убил пепельницей. Стремясь спасти Дмитрия, об этой важной улике Иван тем не менее на суде не упоминает ни разу, а ведь она могла бы разрешить все сомнения: «Надо было лишь осмотреть ее как следует, установить, есть ли на ней следы крови, и сравнить ее форму с очертаниями смертельной раны убитого».

Нужно заметить, что происхождение Смердякова могло бы, наоборот, стать серьезнейшим мотивом. Старик Карамазов обидел всех своих детей: Дмитрия обокрал (остальных тоже, но их это не заботит), мать Алеши и Ивана свел в могилу (но о матери вспоминает – и ее напоминает – только Алеша), всех бросил на чужих людей, соперничает с Дмитрием за Грушеньку. Но все эти вины несравнимы с его виной перед последним, незаконным его сыном Смердяковым, чью мать он изнасиловал, а самого его не признал и сделал лакеем. Зато у Ивана нет никаких причин убивать отца. И все же он виноват по суду совести – это не случайно.

Планируя в 1878 году произведение по мотивам истории братьев Ильинских («Драма. В Тобольске…»), Достоевский отметил в записной книжке: «Справиться, жена осужденного в каторгу тотчас ли может выйти замуж за другого?» По замыслу драмы, невеста старшего из двух братьев, несправедливо осужденного по обвинению в отцеубийстве, выходит замуж за младшего брата, который и оказывается настоящим убийцей; годы спустя младший брат раскаивается, признается в совершенном преступлении и просит оправданного старшего «быть отцом его детей» (коллизия с невестой вошла в роман в модифицированном виде – как история влюбленности Ивана Карамазова в Катерину Ивановну). В черновиках «Братьев Карамазовых» Иван Федорович не раз называется «Ученым» или «Убийцей». Таким образом, можно предположить, что первоначально Достоевский намеревался воспроизвести историю братьев Ильинских более последовательно, сделав убийцей Ивана; видимо, передумав, писатель ввел в текст четвертого «брата Карамазова» – Смердякова, фактического исполнителя преступления, которого Иван только «научил убить».

Как замечает литературовед Гурий Щенников, «нравственная правда в заключительной книге романа по-настоящему проявляется лишь в позиции Дмитрия Карамазова, в том, что он – вопреки выводу адвоката: «убил, но не виновен» – отстаивает прямо противоположную мысль: «Не убил, но виновен». Митино самоосуждение утверждает приоритет не права, а правды, как понимал ее Достоевский, – неумолимой жажды религиозного преображения, живущей в русском народе, которая выведет его на путь национального спасения»{14}. В свою очередь, философ и богослов Сергей Булгаков полагает, что хотя сам Иван мучится мыслью, что он есть нравственный виновник убийства, однако это скорее проявление подступающего безумия, чем реальное положение дел, и автор оправдывает его устами Алеши, которого, по мнению философа, можно счесть таким же попустителем, как и Ивана{15}. Как бы то ни было, странная неопределенность автора в вопросе, кого из героев назначить убийцей, объясняется тем, что возложить вину на одного конкретного героя значило бы свести теодицею к детективу.

«Братья Карамазовы» поначалу задумывались как первая часть дилогии, которую должны были составить два романа, «Атеист» и «Житие великого грешника». В авторском предисловии главным героем книги недвусмысленно назван Алеша, однако из всех героев именно он совершенно неубедительный грешник, а вернее было бы сказать, что прямо праведник. Более того, и главным героем можно назвать его разве что с большой натяжкой, ведь основные нравственные испытания и сюжетные коллизии приходятся на долю его брата Дмитрия.

В следующей, ненаписанной части эпопеи действие должно было развиваться двадцать лет спустя: Дмитрий возвратился бы с каторги, а Алеша, вышедший из монастыря по завещанию старца Зосимы, пережил бы мирские испытания и драму с Лизой Хохлаковой – и, как считают многие исследователи, еще не такие метаморфозы. Леонид Гроссман, в частности, предполагает, что в Алешином лице Достоевский собирался написать «жертвенный образ революционера-мученика». Пройдя в своем поиске истины через увлечение религией, он ищет нового поля полезной деятельности и нового подвига: «Его увлекает идея цареубийства как возбуждения всенародного восстания, в котором потонут все бедствия страны. Созерцательный инок становится активнейшим политическим деятелем. Он принимает участие в одном из покушений на Александра II. Он всходит на эшафот. Главный герой эпопеи о современной России раскрывает трагедию целой эпохи с ее обреченной властью и жертвенным молодым поколением»{16}.

Эта теория согласуется с замечанием самого Достоевского, что религия не была исключительным призванием его героя: «Алеша был вовсе не фанатик, и, по-моему по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его». В общественной атмосфере конца 1870-х годов идеалы самых искренних и пылких людей лежали совсем на другой дороге, и Достоевский это понимал, хотя и не одобрял.

Издатель Алексей Суворин вспоминает, как зашел к Достоевскому 20 февраля 1880 года, в день покушения народовольца Ипполита Млодецкого на временного генерал-губернатора Санкт-Петербурга князя Лорис-Меликова. Писатель, только что оправившийся от очередного припадка, набивал за столом папиросы – о покушении ни он, ни Суворин еще не знали, однако разговор скоро перешел на политические преступления вообще и на взрыв в Зимнем дворце в особенности. Достоевского особенно занимало отношение общества к подобным преступлениям: «Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться». Достоевский сказал, что, узнай он заблаговременно о готовящемся взрыве в Зимнем дворце, он тем не менее не пошел бы доносить, хотя это ужас и преступление: «Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых». Ответом на подобные размышления, как свидетельствует дальше Суворин, и должен был бы стать роман, «где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером…»{17}.

Неделю спустя великий князь Константин Константинович записал в дневнике, что Достоевский ходил смотреть на казнь Млодецкого; и если самому князю «было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела», то небрезгливость писателя объяснялась его интересом ко всему, «что касается человека, всем положениям его жизни, радости и муки»{18}. Далее Константин Романов предполагает, что Достоевским могло двигать и желание вновь пережить опыт собственной несостоявшейся казни, но в свете приведенных выше свидетельств можно предположить, что писатель собирал материал для романа.

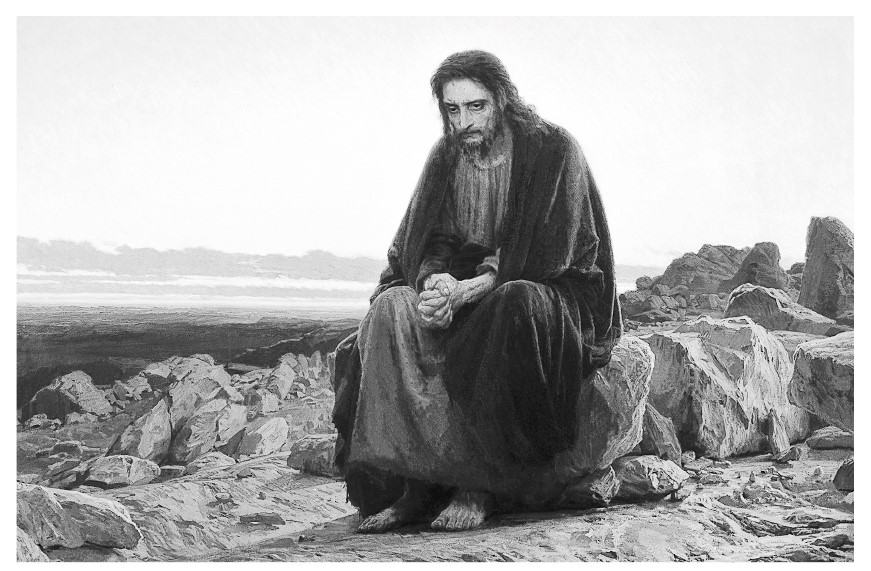

ПОЧЕМУ В РОМАНЕ ТАК МНОГО ДЕТЕЙ?Детские образы играют в «Братьях Карамазовых» важнейшую символическую роль. Так, Иван Карамазов «возвращает билет» на вход в Царство Божие, в гармонию, купленную ценой детских слез. Дмитрий переживает духовное возрождение, увидев сон про погорелую деревню и исхудавшую крестьянку с плачущим младенцем на руках: «Почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дите, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от черной беды, почему не накормят дите?» – вопрошает Митя, причем вопрос его, как и у Ивана, относится, конечно, не к несправедливости социального устройства, а ко всему миропорядку: он безвинно идет на каторгу, как Христос на крест, чтобы искупить своим страданием сбой в мироздании.

Однако не менее важны в романе и реальные дети – в первую очередь гимназист Коля Красоткин.

На главе «Мальчики», при всем ее трагическом содержании (смерти Илюшечки Снегирева), читатель получает передышку после предыдущих «исступленных» глав: нас как будто перемещают в пласт реальности, от кипения фантастических идей к живым людям. Красоткин – персонаж комичный и симпатичный одновременно. Он, скажем, любит задирать прохожих мужиков и рыночных торговок – как сказали бы мы сегодня, троллить:

– Здравствуй, Наташа, – крикнул он одной из торговок под навесом.

– Какая я тебе Наташа, я Марья, – крикливо ответила торговка, далеко еще не старая женщина.

– Это хорошо, что Марья, прощай.

– Ах ты постреленок, от земли не видать, а туда же!

– Некогда, некогда мне с тобой, в будущее воскресенье расскажешь, – замахал руками Коля, точно она к нему приставала, а не он к ней.

При этом Колю занимают серьезные материи, с которыми он знаком с чужих слов. Он «учит и развивает» Илюшечку («Я имел в виду вышколить характер, выравнять, создать человека») так же, как самого его «развивает» Ракитин, набивая его голову пустыми фразами. Он фактически повторяет идеи Ивана Карамазова, только в бесконечно сниженном и пародийном виде: «Можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество? ‹…› Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист», – и, главное, сходится с автором поэмы о Великом инквизиторе в трактовке образа Христа: «Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль… Это даже непременно».

К Коле Красоткину восходит, вероятно, неизменный образ русской юмористики страшных пореволюционных годов – все эти до времени повзрослевшие дети, как, например, маленькая розовая девочка из фельетона Аркадия Аверченко с говорящим названием «Трава, примятая сапогом»:

Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:

– Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?

Коля мнителен, как большинство подростков, и здесь видится сниженное и забавное отражение болезненной, до уничижения доходящей гордости многих героев Достоевского: ведь и старик Карамазов строил из себя шута «от мнительности». У тринадцатилетнего мальчика эта черта, конечно, забавна:

Про меня, например, есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовительными в разбойники играл. То, что я играл, – это действительность, но что я для себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это решительно клевета. Я имею основание думать, что до вас это дошло, но я не для себя играл, а для детворы играл…

Но в его комичной гордости, от которой он готов «уничтожить весь порядок вещей» при мысли, что весь мир над ним смеется, уже просвечивает совсем не забавная душевная болезнь Лизы Хохлаковой (всего годом старше Коли!), которая признается Алеше, что ей хочется «беспорядка» и чтобы «нигде ничего не осталось», наделать «ужасно много зла», чтобы все показывали на нее пальцами (и фантазирует о том, как она распяла бы маленького мальчика и смотрела на его агонию, поедая ананасный компот). «Желторотым мальчиком» оказывается в лучшую свою минуту и Иван Карамазов, который – «разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос» – способен радоваться «клейким листочкам». Дети – воплощение невинной человеческой природы, которую на наших глазах искажают вредные умствования.

«Мальчики» из романа должны были, предположительно, стать героями второй, ненаписанной части эпопеи, где они появились бы уже взрослыми людьми – но не искореженными, как Иван Карамазов, а уцелевшими духовно благодаря своевременной встрече с Алешей. Коля Красоткин, носящий в себе в зачатке все соблазны взрослых героев романа, в конце его мечтает «принести себя в жертву за правду», «умереть за все человечество» – на Илюшиной могиле Алеша напутствует двенадцать гимназистов, как двенадцать апостолов, на жизнь, полную деятельной христианской любви. Как писал Достоевский Николаю Любимову, своим романом он хотел заставить общество сознаться, «что чистый, идеальный христианин – дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее и что христианство есть единственное убежище Русской Земли ото всех ее зол». Таким образом, Достоевский рисует собственную социальную утопию, противопоставленную антиутопии Великого инквизитора, как отмечал Бердяев, вскоре воплотившейся в русской революции.

Достоевского не раз упрекали в неестественности создаваемых им положений и нереалистичности героев. Его романы кишат героями-двойниками, ведущими между собою споры или вторящими друг другу как эхо: не живыми, правдоподобными людьми, а экзальтированными «говорящими головами» – проводниками авторских идей. «Братья Карамазовы» не исключение. Например, «новый человек» Ракитин, пародийный либерал и прогрессист, отравляет неокрепший разум Коли Красоткина так же, как Иван растлевает ум Смердякова. Еще более сниженный двойник Ивана – Смердяков, презирающий русский народ за глупость и в карикатурном виде почитающий западную культуру.

Особенное место в этой игре отражений занимает, однако, Алеша Карамазов.

С его фигурой связано два парадокса. Первый состоит в том, что формально он – главный герой, но на практике его роль чисто посредническая: собственная его история – потрясение от «провонявшего» старца Зосимы и роман с Лизой Хохлаковой – занимает в событийной канве мало места. Зато его ушами мы слышим Митину «исповедь горячего сердца», «надрыв» штабс-капитана Снегирева, «Легенду о Великом инквизиторе», сочиненную Иваном, поучения старца. Ему Грушенька рассказывает притчу о луковке, превращаясь на его глазах в кающуюся Марию Магдалину, притом что сам он остается бездеятелен и почти безгласен.

Второй парадокс состоит в том, что Алеша назван Достоевским «великим грешником», хотя ничто в нем не заслуживает такой аттестации. Да и «чудаком», как характеризует его автор в предисловии, его – на фоне беснующихся родственников – назвать трудно. И хотя «Братья Карамазовы» – только первая часть неосуществленной дилогии, но и во второй, если верить свидетельствам жены и друзей писателя, ничто, совершенное Алешей, не шло бы в сравнение с выходками его родственников. Однако если посмотреть на роман не как на произведение реалистическое, а как на своеобразную мистерию, в которой разные страсти человеческие оказываются олицетворены, все встает на свои места.

В черновике письма к редактору Достоевский писал о своих героях: «Совокупите все эти 4 характера – и вы получите, хоть уменьшенное в 1000-ю долю, изображение нашей современной действительности, нашей современной интеллигентной России».

Литературовед Константин Мочульский полагает, что «Братья Карамазовы» – синтез творчества Достоевского и его исповедь, причем Дмитрий, Иван и Алеша воплощают три этапа духовного пути самого писателя: пылкий Дмитрий, декламирующий «Гимн к радости», воплощает романтический период жизни автора и воспоминание о годах каторги, Иван – «эпоху дружбы с Белинским и увлечения атеистическим социализмом», Алеша же – символический образ писателя в последние годы жизни, после духовного перерождения:

Писатель изображает трех братьев как духовное единство. Это – соборная личность в тройственной своей структуре: начало разума воплощается в Иване: он логик и рационалист, прирожденный скептик и отрицатель; начало чувства представлено Дмитрием: в нем «сладострастье насекомых» и вдохновение эроса; начало воли, осуществляющей себя в деятельной любви как идеал, намечено в Алеше. Братья связаны между собой узами крови, вырастают из одного родового корня: биологическая данность – карамазовская стихия – показана в отце Федоре Павловиче. Всякая человеческая личность несет в себе роковое раздвоение: у законных братьев Карамазовых есть незаконный брат Смердяков: он их воплощенный соблазн и олицетворенный грех{19}.

Смердяков – орудие своих старших братьев, сознательно или несознательно желавших смерти отца (как приземленно, но справедливо отмечает исследователь Николай Караменов, и Алексей, и Иван были предупреждены о готовящемся преступлении и не предотвратили его, и, кроме того, оба они выиграли от смерти отца, поделив наследство, на которое каторжник Дмитрий претендовать не сможет){20}. Они толкнули Смердякова на преступление: один – своей разлагающей мыслью, другой – разрушительной страстью, третий – бездействием. В определенном смысле историю четырех братьев можно прочитать как борьбу, происходящую в одном сознании, где Дмитрий – инстинкты, Иван – разум, Алексей – сердце, а Смердяков – что-то вроде подсознания. Михаил Бахтин, анализирующий «Братьев Карамазовых» совсем в другой логике, тем не менее пишет, что в диалогах со Смердяковым Иван постепенно с ужасом осознает собственные вытесненные мысли: «Смердяков и овладевает постепенно тем голосом Ивана, который тот сам от себя скрывает. Смердяков может управлять этим голосом именно потому, что сознание Ивана в эту сторону не глядит и не хочет глядеть. Он добивается наконец от Ивана нужного ему дела и слова» – и с удовлетворением резюмирует: «…с умным человеком и поговорить любопытно».

В результате этой борьбы инстинкты обузданы (Митя идет на каторгу), бездушный разум посрамлен (Иван сходит с ума), грех повержен (Смердяков накладывает на себя руки), а богочеловек Достоевского, преодолевший свои скверные стороны и влекомый сердцем, в Алешином лице идет через искушения к праведности.

ЧТО ТАКОЕ КАРАМАЗОВЩИНА?«Карамазовщина» всеми героями романа воспринимается в первую очередь как сладострастие. Манифест карамазовщины – монолог Федора Павловича, обращенный к сыновьям: «Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило! ‹…› По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь – только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек[12] не существовало…» Однако это, похоже, только одна из форм проявления карамазовщины: как ни отвратителен Федор Павлович своим сыновьям в этот момент, у всех у них в жилах течет его кровь, а значит, карамазовщина – явление как минимум неоднозначное. Литературовед Гурий Щенников определил{21} ее как огромную витальную силу, которая у Федора Павловича проявляется в старческой чувственности, у Дмитрия – в бурных страстях; не до конца понятно, на что намекает Алеша, признаваясь: «И я Карамазов», но характер его по замыслу в романе еще вполне не раскрыт; Иван сублимирует ту же витальность в чрезмерно интенсивной интеллектуальной деятельности.

Религиозный философ Лев Карсавин объясняет в статье с говорящим названием «Федор Павлович Карамазов как идеолог любви», что, как бы ни был отвратителен в своем сладострастии старик Карамазов, не гнушающийся изнасиловать нищую дурочку, у него есть дар видеть то, чего не видят другие: индивидуальность всякого творения. Его садистическое увлечение матерью Ивана и Алеши предполагает способность остро чувствовать ее невинность: «Сама жажда осквернить понятна лишь на почве острого ощущения того, что оскверняется. И восприятие чистоты (т. е. сама чистота) должно было находиться в сознании Федора Павловича, в известном отношении быть им самим»{22}. Он попирает нечто лучшее и святое, влекущее его к себе и любимое.

Совершенно по отцовским стопам идет, на первый взгляд, Митя, всегда любивший «глухие и темные закоулочки», «самородки в грязи»: «Любил разврат, любил и срам разврата. Любил жестокость: разве я не клоп, не злое насекомое? Сказано – Карамазов!» Ракитин говорит о нем: «Пусть он и честный человек, Митенька-то, но сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть». Однако Ракитин – материалист, полагающий, что человечество можно любить и без Бога, а хлопотать человеколюбцу следует отнюдь не о «философиях», а о расширении гражданских прав и о том, «чтобы цена на говядину не возвысилась». Противопоставляя практическую заботу о человечестве сладострастию, он не имеет представления о красоте. Митя же восприимчив к красоте – и «земляная карамазовская сила» в нем благодаря этому преображается в восторг и высшую любовь. Митино интуитивное постижение «благой природы», дающей жизнь и радость и по существу своему безгрешной, выражается через шиллеровский «Гимн к радости», который он поет из глубины позора:

Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и Твой сын, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть.

Антонович, издеваясь над неестественностью характеров у Достоевского, точно замечает, что Митя, при всем своем дебоширстве и неоконченном гимназическом курсе, «был замечательным религиозным философом и мистиком, и многие его суждения буквально были согласны с поучениями старца Зосимы»{23} (как язвительно добавляет критик, его «излияния были до того беспорядочны и дики, до того бурны и энтузиастичны, что автор заставлял его в это время попивать коньячок, чтобы излияния казались естественнее»). Переживания Мити и впрямь очень напоминают поучение старца Зосимы, призывавшего: «Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий, да и не многим дается, а избранным». Завет старца буквально выполняет Алеша в главе «Кана Галилейская», где он, преодолев духовный кризис, исступленно целует землю. Параллелью к этой сцене звучит мечта Ивана о поездке в Европу: «Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними». Как заметил Сергей Булгаков, «вся европейская культура, которую он так умеет ценить и чтить, в настоящем представляется ему дорогим покойником». По Достоевскому, мысль, не одухотворенная страстью и радостью жизни, мертва. Однако и у Ивана, бесплотного софиста, чисто карамазовская «исступленная и неприличная, может быть» жажда жизни, которую не может победить никакое отчаяние, становится путем спасения вопреки логике: «Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек…»

Единственный отпрыск старика Карамазова, не унаследовавший этой «земляной силы», – презирающий женщин Смердяков со своим «скопческим сухим лицом».

И великому грешнику Федору Карамазову великий праведник старец Зосима дает лишь один совет: «Не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит», с чем тот соглашается: «От мнительности одной и буяню». Парадоксальным образом, хотя карамазовская витальность становится причиной многих бед, только она и может, по Достоевскому, спасти человека – она прекрасна и естественна, если не искажена играми холодного ума.

Братья Карамазовы

Посвящается Анне Григорьевне Достоевской

Истинно, истинно говорю вам:если пшеничное зерно, падши в землю,не умрет, то останется одно;а если умрет, то принесет много плода.(Евангелие от Иоанна, гл. XII, ст. 24)От автора

Начиная жизнеописание героя моего, Алексея Федоровича Карамазова, нахожусь в некотором недоумении. А именно: хотя я и называю Алексея Федоровича моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь не великий, а посему и предвижу неизбежные вопросы вроде таковых: чем же замечателен ваш Алексей Федорович, что вы выбрали его своим героем? Что сделал он такого? Кому и чем известен? Почему я, читатель, должен тратить время на изучение фактов его жизни?