Полная версия

Река Вишера. Путеводитель по рекам Вишера и Улс

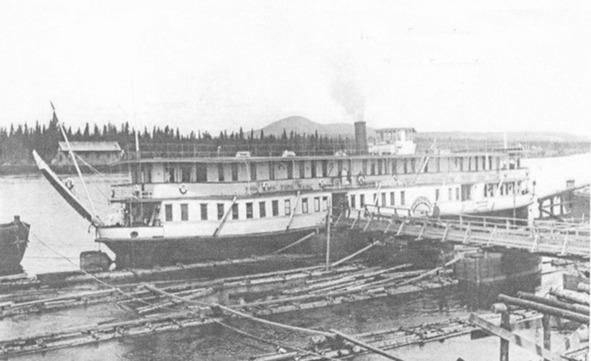

Пассажиров на ″Надымове″ было немного, 12—15 человек; не видно и груза, и можно только удивляться из-за чего идет пароход на Вишеру. Пристаней до Вижаихи нет, но пароход везде по мере надобности пристает, высаживает и берет пассажиров, принимает кладь. Пристает пароход без всяких затей, просто приткнутся к берегу, перебросят сходню, ссадят, кого нужно, или возьмут – и опять вперед.

Вишера до завода Вижаихи, вернее до дер. Бахарей, совсем еще не горная река. Выше устья Колвы вода в Вишере сразу светлеет, но еще не так, чтобы и в глубоких местах было видно дно, как выше. Река умеренно быстра, нет перекатов, а тем более нет порогов, нет камней на дне. Оба берега низменны и покрыты еловым лесом, который вплотную подходит к самой воде, от чего деревья часто подмываются и падают в воду… Река очень извилиста и растущий на наших глазах Полюд-камень виднеется то впереди парохода, то справа, то слева, а то и сзади. Выехав из Чердыни в 10 часов утра, в 5 часов того же дня мы были уже на Вижаихинском заводе, до которого от Чердыни водой 90 верст».

Годом ранее, в 1899 году, на пароходе «Обвинец» поднимался участник Уральской экспедиции Д. И. Менделеева – С. П. Вуколов:

«Между Вижаихой и Чердынью существует пароходное сообщение: ходят несколько пароходов, принадлежащих разным владельцам. Мне пришлось ехать на ″Обвинце″, маленьком, уродливом пароходишке, который шел все время наклонившись на бок. Течение реки Вишеры очень быстрое, а тут еще поломка в машине, и 80 верст мы ехали 12 часов».

На следующем отрезке пути – от Вижаихи до Усть-Улса – С. П. Вуколову повезло больше. Там же он увидел шитики, на которых сплавляли чугун, а затем суда поднимали обратно.

«Из Вижаихи я выехал на пароходе 5 августа вечером; г-н Реймон любезно снабдил меня на дорогу съестными припасами; пароход вел за собой несколько плоскодонных барок-шитиков – с грузом для Кутимского завода… Общество настроило их несколько десятков и дает их в бесплатное пользование местным жителям, чтобы они возили грузы для заводов по известной таксе. Когда я ехал по Вишере, то видел много таких шитиков. Поднимаются они вверх по Вишере лошадьми, лошадей впрягают по 5—7 штук. Очень часть лошадям приходится идти по реке долгое время, тогда погонщики садятся на них верхом. Говорят, что лошади быстро делаются калеками от продолжительного пребывания в холодной воде. Погоняют лошадей женщины и дети. Перевозка грузов для заводов является большим подспорьем для местных жителей».

С 1900 года заводы начали приходить в упадок. Волжско-Вишерское акционерное общество стало испытывать трудности, вскоре приведшие к ликвидации общества и заводов. Следом за этим начало угасать и судоходство по Вишере.

«В настоящее время Волжско-Вишерское общество приступило к ликвидации своих дел на реке, но без сомнения, что в недалеком будущем этот чудный по природе и богато одаренный край снова привлечет новые силы, снова оживится и станет предметом внимания как туристов, так и капиталистов», – оптимистично заключал техник И. К. Великанов в 1908 году.

Пароход на пристани

Новый этап в судоходстве на Вишере пришелся на советское время. Первое время связь Красновишерска с «цивилизацией» осуществлялась только по реке. До 1946 года Красновишерск не имел постоянного сухопутного сообщения с другими городами региона, пока не построили автомобильную дорогу. По Вишере осуществлялись как грузовые, так и пассажирские перевозки. В начале 1960-х годов регулярное пассажирское сообщение происходило до Сыпучей, а по большой воде суда поднимались и выше (до Акчима и даже Усть-Улса). По воде осуществлялся «северный завоз» в удаленные лесные поселки. Сохранилась Лоцманская карта Вишеры от Усть-Улса до устья, напечатанная в 1970 году. Она служила для ориентировки судоводителей при глазомерной проводке судна.

Наиболее оживленным было судоходство на Нижней Вишере – от Красновишерска до устья. Суда ходили там в течение всей навигации. По реке завозились нефтепродукты для Красновишерского целлюлозно-бумажного комбината, строительные материалы, минеральные удобрения, уголь, хлеб и другие грузы. До конца 1980-х годов на реке Вишере работали крупные сплавные рейды: Усть-Язьвинский и Рябининский. Речные суда типа «Заря» ходили из Соликамска до Красновишерска еще в начале 1990-х годов.

Сейчас крупных пассажирских судов на Вишере уже не увидеть. Да и с шестами по Вишере уже не плавают. Хотя в вишерских деревнях еще можно увидеть деревянные лодки, но передвигаются на них теперь с современными моторами. Начиная от Вишерогорска и особенно от Красновишерска преобладают большие металлические катера. Иногда можно увидеть и дорогие аэроходы на воздушной подушке. Один такой есть и у Вишерского заповедника.

Золото и вишерские алмазы

С XIX века в бассейне Вишеры начали появляться золотые прииски. Когда в конце 1850-х годов Чердынский уезд открыли для частной золотопромышленности, на Вишеру отправились многочисленные любители легкой наживы. Однако труднодоступность и малонаселенность местности сдерживали золотую лихорадку. Рабочих не хватало, а доставлять припасы на прииски было сложно.

Золото добывали преимущественно в районе рек Улс и Велс – притоков Вишеры. Как оказалось, между реками Улс и Кутим находится самый обширный золотоносный участок этого района. Там попадались даже небольшие самородки. Самой богатой на золото оказалась небольшая речка Саменка – левый приток реки Кутим. Интересно, что если посмотреть на карту, то местность близ Улса изобилует многочисленными «золотыми» топонимами: Золотой камень, речки Золотанки, Золотихи, Золотушка, а в наши дни тут расположен и поселок Золотанка.

Н. П. Белдыцкий в «Очерках Вишерского края» в 1899 году так охарактеризовал золотодобычу в бассейне Вишеры:

«Первые золотоискатели наткнулись на очень удачные россыпи, лежащие по речке Сайменке (левый приток р. Кутима), вершина которой пересекала богатую россыпь золотоносных песков. Прииском этим завладел крупный золотопромышленник Б. Добыча песку производилась им тремя способами: открытым разрезом торфа, ортами из разреза и, наконец, посредством шахт. Золото было крупное, богатое. Б. сделал здесь себе большое состояние. Но потом у него вышли недоразумения с его управляющим К., и хозяин вздумал его рассчитать, обвиняя в неблаговидных поступках. К. не снес позора и застрелился под одним из громадных кедров, который вишерцы и в настоящее время показывают любопытным. Б., считая себя виновником смерти К., прекратил свое дело по Сайменке и навсегда удалился из чердынского края. После того другие золотопромышленники принимались было за разработку этого прииска, но неудачно: пески были потеряны, а для нахождения их требовались серьезные затраты, на что не имелось средств.

Но по речке же Сайменке нашлось золото и в других местах. Кроме того, найдено было золото и в верховьях Кутима, а потом по притокам Велса. Во многих из этих мест золото было очень богатое. Но уже солидных предпринимателей не являлось, и разработка приисков производилась самыми безобразными способами. Большинство приисков не дало и десятой доли того, что могли бы они дать при разумно поставленных работах. И все же, несмотря на это, в 70-х годах, в расцвете здешней золотопромышленности, в чердынском Урале добывалось в год до 16 пудов золота. Но потом прииски истощились и дело это быстро стало клониться к упадку. Новых разведок уже не производилось, большинство разочарованных золотоискателей отхлынули из этих краев ни с чем».

Во время путешествия Н. П. Белдыцкий посетил прииск, принадлежавший чердынскому купцу Алину.

«Алинский прииск, на который я прибыл, расположен по речке Буртымке в 2 верстах от ее впадения в Почмог. Прииск этот в 70-х годах принадлежал некоему Резанову, но был потом им заброшен благодаря трагическому обстоятельству. Дело в том, что в первый год он поставил здесь работы на лето, а с приближением зимы решил сам возвратиться домой по Вишере через Усть-Улс, а партию рабочих в количестве 40 человек отправил через Богословский завод, отстоящий от прииска в 70—80 верстах. Осенью эти рабочие, нагрузив 12 верховых лошадей, тронулись через тайгу и горы по направлению к Богословскому заводу. Но ни один из этих несчастных не достиг дому, все они исчезли бесследно… Случай этот навел панику на золотопромышленников, и Резанов навсегда бросил свой прииск.

Года 3—4 тому назад несколько старателей начали здесь не без успеха производить свою хищническую работу. Слух о золоте распространился и, как водится, был сильно преувеличен молвой. Весть об этом достигла Алиных, и они вздумали начать эксплуатацию прииска. Эта фирма, видимо, решила поставить дело на разумных началах и первое время не скупится на затраты.

Неприветливый и в высшей степени мрачный и дикий вид имеет местоположение прииска. Лежит он в долине от поясового Урала верстах в шести. Со всех сторон обступили его высокие лесистые холмы. Болотистая почва, поросшая темным хвойным лесом, еще более усиливает мрачный колорит картины. Среди торчащих пней стоит несколько строений, носящих временный бивуачный характер. Домик управляющего, пекарня, два барака, контора, черная баня – вот и все постройки. Об эстетике заботиться здесь некогда».

До революции 1917 года в бассейне Вишеры добывалась большая часть прикамского золота (900 кг в год). Наряду с россыпными месторождениями, в конце XIX – начале XX веков на Вишере было найдено рудное золото: Нижне-Чувальский рудник, кварцевые жилы в бассейнах рек Саменки, Талой, Большой Мартайки. Наиболее крупными коренными месторождениями золота на Вишере оказались Чувальское и Поповская сопка.

Однако постепенно золотая лихорадка на Вишере сошла на нет. В 1911 году геолог В. Н. Мамонтов констатировал:

«Добыча золота в системе р. Улса, главным образом в бассейне р. Кутима, достигнув своего максимума в 1888 году, быстро падала, достигнув минимума в 1907 году. В это время все прииски закрылись, и добыча на них считается прекратившейся, но негласно они продолжают разрабатываться артелями старателей и по сие время. …Все действующие прииски Чердынского уезда расположены в настоящее время в верховьях реки Велса, левого притока Вишеры. Кроме этого, один отвод на россыпное золото принят и по р. Вишере».

Однако местами (например, на Кутиме) золото добывали и в советское время. В 1918 году золотые прииски в верховьях Вишеры и по ее притокам были национализированы, в результате чего возникла артель «Золотичная».

С 1995 по 2005 годы «Уралалмазом» разрабатывался Сибиревский прииск в верховьях реки Велс. Добыча велась открытым гидрокарьерным способом. Золото забирали на вертолете, а рабочих везли через соседнюю Свердловскую область. Недавно добычу золота возобновили на реке Саменке – притоке Кутима. Аукцион на добычу драгоценного металла выиграла компания из Свердловской области.

Другая золотодобывающая компания, UDS Golden group из Ижевска, собирается добывать россыпное золото на среднем течении реки Велс. Один из трех участков находится в охранной зоне заповедника «Вишерский», руководство которого, по данным портала 59.ru, готово исключить эту территорию из охранной зоны. Добыча золота на Велсе может привести к серьезным негативным последствиям для природы этих мест.

По оценкам геологов, на Красновишерский район приходится 71% разведанных запасов россыпного золота Пермского края (остальные 29% – Горнозаводский район). Общие запасы оценивают в цифру около 15 т.

Однако куда более известна Вишера своими алмазами.

Первый в России алмаз был найден 5 июля 1829 года на золотоносной россыпи Адольфова лога Крестовоздвиженских промыслов, принадлежавших графине Полье. Сейчас это окрестности поселка Промысла Горнозаводского района Пермского края. Нашедший его 14-летний Павел Попов получил за свою находку освобождение от крепостного рабства. Вскоре было обнаружено еще два алмаза. Общая масса трех алмазов составила около 2,5 карат. Первый алмаз доставил с Урала в Петербург и вручил императрице Александре Федоровне известный немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт, путешествовавший в то время по России.

Известие о находке произвело сенсацию, хотя скептики посчитали, что это бразильские алмазы, подброшенные доброжелателями Гумбольдта. Прибывший на прииски офицер Берг-коллегии Г. Карпов подтвердил алмазоносность, обнаружив еще 4 алмаза. Позже алмазы нашли и в других россыпях по рекам Полуденка и Тискос, у церкви в поселке Промысла, у деревни Северной, в 12 верстах от Бисерского завода. Всего до революции 1917 года на Урале в общей сложности было найдено до 240 алмазов. Только на Крестовоздвиженских промыслах в 1829—1858 годах был обнаружен 131 алмаз общим весом 60 карат.

Но все же алмазы попадались редко. Этого было мало для промышленной разработки. Геологи склонялись к бесперспективности поисков. Лишь в 1937 году по постановлению Советского правительства начался полномасштабный поиск алмазов на западном склоне Урала. К этому подтолкнуло эмбарго на ввоз в СССР алмазов и прочих абразивных материалов. Еще более осложнилась ситуация в годы Великой Отечественной войны.

В начале 1940-х годов на реке Койве началась промышленная добыча алмазов. Позже именно на Койве впервые в мире была освоена добыча алмазов с помощью драги. Возникло предприятие «Уралалмаз». На оборонные заводы стали поступать столь нужные им алмазы. Затем были найдены алмазные россыпи на реке Вижай. В течение 1950—1960-х годов поиск месторождений алмазов велся в северном направлении. В результате были открыты алмазоносные россыпи в долинах рек Косьва, Тыпыл, Яйва, Язьва и Вишера.

Самым перспективным оказался именно Вишерский бассейн. Первые три кристалла вишерских алмазов были найдены в районе поселка Велс. Затем находки последовали и в других местах бассейна Вишеры. Крупные промышленные месторождения алмазов открыли в бассейнах рек Большой Колчим, Большой Щугор (левых притоков реки Вишеры) и Северный Колчим (правого притока реки Язьвы).

Имеются косвенные указания, что алмазы на Вишере искали и до этого. О попытках начальника вишерских лагерей Э. П. Берзина найти драгоценные камни на Вишере во время строительства Вишерского целлюлозно-бумажного комбината в 1929—1931 годах упоминал писатель В. Т. Шаламов.

После открытия якутских кимберлитов в 1950-х годах поиски алмазов прекратились во всей Европейской части России. Продолжились они лишь в Красновишерском районе. И неспроста: вишерские алмазы отличались высоким качеством.

В мае 1958 года было утверждено строительство первой электрической драги в бассейне Вишеры – на реке Большой Щугор, а в 1961 году управление предприятия «Уралалмаз» переехало из Кусьи в город Красновишерск. В 1962 году драга была пущена и выдала первые алмазы. В бассейн Вишеры также перебросили другие драги (№119, 142 и 148). В 1969 году все участки были переведены на дражный способ добычи драгоценных камней. Драги представляли собой огромные четырехэтажные здания, стоящие на понтонах. Ковш драги погружался в грунт русла реки на глубину до 7 м. Однако, перелопачивая грунт, драги серьезно мутили и загрязняли реки. Качество воды в Вишере ниже впадения «алмазных» притоков значительно снизилось.

Благодаря использованию драг к 1975 году объемы добычи алмазов по сравнению с 1950 годом увеличились в 72 раза при снижении себестоимости в 106 раз. Вишерские алмазы стали первыми промышленными алмазами России. В лучшие годы добывали до 192 тысяч карат в год.

В Красновишерском районе было найдено и внедолинное (т.е. расположенное не на реке) месторождение алмазов. Оно было открыто А. Д. Ишковым в 1960-е годы на водоразделе рек Большой Колчим и Большой Щугор – притоках Вишеры. Месторождение получило название Южно-Рассольнинского, а заложенный для опытной добычи алмазов карьер назван Ишковским.

Обогащение проб дало поразительные результаты. Вот как это описала Г. Михайлова в журнале «Уральский следопыт» (1965, №2):

«Радость, как всегда, пришла неожиданно. В тот летний день 1964 года она вихрем пронеслась по Вишерской экспедиции, перекинулась в Пермский геологоразведочный трест, всех взбудоражила, и вот уже телеграф ликующе отстучал в Свердловск и в Москву сообщение: на севере Урала, в бассейне Вишеры, работники обогатительной фабрики геологической экспедиции прямо руками выбрали из горной породы целую пригоршню крупных алмазов. Небывалый случай! Обычно алмазы извлекают из предварительно обогащенной породы только при помощи жировых аппаратов и рентгеновских установок.

Начальник тематической партии старейший геолог А. Д. Ишков вместе со всеми переживал это событие. Занимаясь изучением алмазов, их поисками, он давно уже облюбовал Вишерский район. …Урал, эта подземная кладовая, еще не раскрыл геологам свою алмазную тайну. Здесь были найдены алмазы в бассейнах рек, в россыпях. А где располагаются кимберлитовые трубки, до сих пор неизвестно. Трубки разрушались, алмазы вымывались из них реками и морями. За многие века сформировались мощные древние осадки, в которых геологи иногда находят отдельные кристаллы. Поиски богатых промежуточных коллекторов не давали покоя Ишкову. И вот результат: ковш экскаватора за одну рабочую смену поднял породу, в которой алмазов оказалось больше, чем было добыто на Урале за сто лет со времени их открытия. …Скопление кристаллов ″чистой воды″ найдено в глинистых песках, залегающих в карстовой полости. Происхождение песков сейчас больше всего интересует геологов. Ведь от этого зависит дальнейшее направление поисков и, соответственно, время, когда будет разгадана тайна вишерских алмазов».

Бывшая драга на реке Большой Щугор, разбираемая на металлолом. Фото 2014 г.

Заслуженный геолог РФ, главный геолог ЗАО «Пермгеологодобыча» Георгий Морозов в интервью журналистам газеты «Звезда» поведал:

«Расскажу байку, которая – совершеннейшая быль. Вишерской экспедицией одно время руководил легендарный Адриан Ишков – в бассейне реки Большой Щугор есть с тех пор Ишковский карьер. Так вот они вскрыли там песчаники и этими песчаниками отсыпали дорогу – 6 км: от карьера до Волынки. А потом начальнику пришла в голову мысль прогнать породу из карьера через драгу, и экспедиция нашла алмазы. А дорога та есть по-прежнему, и она, можно сказать, бриллиантовая: на три-четыре тысячи карат, примерно, – если отправить на обогащение. Причем, как минимум, сотни тысяч карат остались на площади даже не из-за недоработок ″Уралалмаза″, а по бортам его полигонов, – куда прииск и не совался».

Вишерские алмазы во многом загадочны. За прошедшие с их открытия десятилетия геологи так и не смогли обнаружить их коренные источники.

Стоит заметить, что уральские алмазы считаются самыми высококачественными в России и одними из самых качественных в мире. Алмазы Пермского края большей частью бесцветны, с высокой степенью прозрачности. Для них характерен высокий выход ювелирных сортов (до 90%). Вишерские алмазы являются одними из наиболее дорогих в мире.

В 2007 году «Уралалмаз» получил право на разработку россыпей реки Сторожевой и Вогульской депрессии – последних месторождений в Пермском крае, разведанных в советское время. Всего в Пермском крае учтено восемь россыпных месторождений алмазов. Из них шесть месторождений находятся в Красновишерском районе и два – на территории, подчиненной городу Александровску.

Однако в 2000-х годах для алмазной промышленности Пермского края настали черные времена. Страна крепко подсела на «нефтяную иглу», а все остальное стало неинтересным. Были закрыты специализированные алмазные Вишерская и Яйвинская партии, о геологоразведке и думать не приходилось. Были утрачены архивные материалы, результаты лабораторных исследований и первичная документация. Затем был ликвидирован и «Уралалмаз». Драги распилили и сдали в металлолом, хотя месторождения алмазов не исчерпаны. В 2017 году геологи закончили работу по картированию алмазоносной Красновишерской площади. Ресурсы оценили в 15 миллионов карат. Но речь о возобновлении добычи пока не идет.

Глава 2. Верхняя Вишера. От 71 квартала до устья Улса

Чтобы познакомиться с рекой Вишерой во всем ее многообразии, лучше начинать путешествие от кордона 71 квартал. Выше просто так уже не попасть – там начинается Вишерский заповедник, самовольное нахождение на территории которого запрещено. Да и дорог дальше 71 квартала нет. Сотрудники заповедника поднимаются вверх по реке на моторных лодках.

От Красновишерска к 71 кварталу идет грунтовая дорога плохого качества. Особенно сложен последний 27-километровый участок, который можно преодолеть лишь на внедорожнике. Общая же длина дороги от Красновишерска составляет 165 км. Путь долгий, занимает часов 7—8. Впрочем, в плохой дороге есть и некоторый плюс. Бездорожье защищает заповедник от нашествия туристов, помогая сохранять природу.

71 квартал

В этом месте с незамысловатым названием, которое дано по номеру лесного квартала, расположен кордон Вишерского заповедника. Здесь имеются гостиница, баня, автостоянка. А по соседству действует частная база отдыха.

В советское время на месте кордона действовал лесопункт. В его окрестностях, по обоим берегам Вишеры, рубили лес, подвозили к реке и молевым сплавом отправляли вниз по течению. С тех времен еще остались следы бревенчатой дороги-лежневки. Бывшие обширные вырубки теперь затянулись густым березняком. Также раньше здесь стояли домики геологической партии. От 71 квартала начинаются сплавы по Вишере, а также туры в Вишерский заповедник.

Координаты 71 квартала: 60.913600°, 58.886600º.

Дорога к 71 кварталу проходит вдоль хребта Березовский камень (он будет слева). По прямой до него 6—7 км. Также отсюда, перевалив через хребет, попадают к реке Березовой, тоже очень интересной для сплавов. Хребет вытянут с севера на юг на 25 км, ширина – до 6 км. Максимальная высота 831 м. Название хребта русское. Вероятнее всего, образовано от названия реки Березовая, которая берет начало с этого хребта. Также есть версия, что название дано по доминирующей тут среди деревьев березе. Манси называли хребет Касьп-Нер или Кассеп-Нер, но перевод не известен.

И. Я. Кривощеков в «Словаре географическо-статистическом Чердынского уезда Пермской губернии» (1914 г.) писал:

«Березовский камень правильнее было бы называть Березовским горным кряжем… Горный инженер Белоусов, наблюдавший с одного из утесов Белых Мхов распределение горных цепей в этой мало исследованной части Урала, говорит: ″На западе с наблюдательного пункта на протяжении верст 60 вдоль правого берега Вишеры, прекрасно обозначается Березовский камень в виде сплошной непрерывной гряды гор, то приближающейся к Вишере, то значительно отдаляющейся от нее″… Березовый камень под своим русским названием известен по древним актам с 1689 г., тогда он являлся границей между вогульскими ясачными отхожими угодьями и территорией, далее которой русские колонисты не должны были переступать и не только селиться, но и охотиться, что было зарегистрировано писцовыми книгами Перми Великой».

Цитаты из «Словаря Чердынского уезда» еще не раз встретятся на страницах книги. Его автор, Иван Яковлевич Кривощеков, – географ, картограф, краевед, почетный член УОЛЕ. Родился в 1854 году в семье коми-пермяков – строгановских крепостных. Окончив Московскую земледельческую школу, 25 лет работал лесничим Пермского имения Строгановых, а с 1907 года работал в земских учреждениях. Он составил карты Соликамского, Пермского, Чердынского и других уездов Пермской губернии. «Карта Пермской губернии», над которой он работал 10 лет, в 1887 году получила бронзовую медаль на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке в Екатеринбурге. Написал нескольких книг: «Указатель к карте Соликамского уезда» (1897), «Словарь Верхотурского уезда» (1910), «Словарь географическо-статистический Чердынского уезда» (1914). Умер в 1916 году в Перми.

Севернее 71 квартала начинается Вишерский заповедник. Это самая высокогорная часть Пермского края. Здесь возвышаются впечатляющие горные хребты. На противоположном, левом, берегу Вишеры виден ближайший к 71 кварталу хребет Чувальский камень (или просто Чувал). Главная вершина Чувала, гора Зыряновка, имеет высоту 929 м.

К северу от 71 квартала поднимается хребет Курыксар. Его гребень хорошо виден от кордона выше по течению Вишеры. Этот ороним произошел от адаптированного русским языком коми названия горы, означающего «Куриный гребень» (на коми-пермяцком и коми-язьвинском языке «курог» – «курица», «сорс» – «гребень»).

Неподалеку от хребта Курыксар на левом берегу Вишеры стоит большая изба. Хозяином дома был Владимир Кодолов – колоритный старик невысокого роста. Туристы прозвали его дедушкой Ау. Он был одним из проводников режиссера М. А. Заплатина по верховьям Вишеры. Турист и краевед Алексей Карцев вспоминал этого человека: