Полная версия

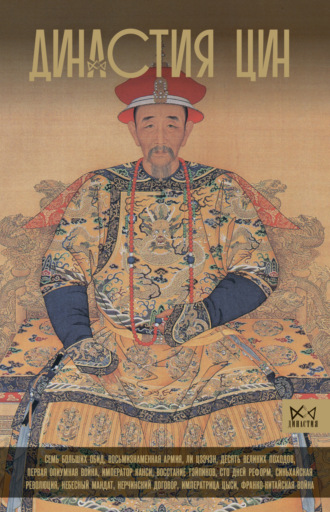

Династия Цин. Закат Китайской империи

Чан Лун

Династия Цин. Закат Китайской империи

© Ч. Лун, текст, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

* * *Стыдно быть бедным и занимать низкое положение, когда в государстве царит закон; равно стыдно быть богатым и знатным, когда в государстве царит беззаконие.

КонфуцийВсякий раз при воспоминании о детстве перед моими глазами разливается сплошной желтый туман: глазурованная черепица на крыше – желтая, паланкин – желтый, коврики на стульях – желтые, подкладки на одеждах и шапке, пояс, фарфоровая посуда, ватные грелки для кастрюль, обертки для книг, занавески, стекла – все это желтое. Этот «блестящий желтый цвет», считавшийся моей личной собственностью, с детства сформировал в моей душе чувство собственной исключительности – я считал себя необыкновенным, не похожим на прочих людей.

Айсиньгьоро Пу И, он же – Сюаньтун, последний император династии ЦинВведение

Китайская цивилизация является одной из древнейших. Предполагается, что её возраст составляет около пяти тысяч лет, но документально подтвержденный возраст короче – около трех с половиной тысяч лет. Часто говорят, что Китаем правили тринадцать династий, но это не совсем так. Правильнее будет сказать, что история Срединного государства[1] делится на тринадцать династических периодов, в число которых входят Период шести династий (220–589) между распадом империи Хань и образованием империи Суй и Период пяти династий и десяти царств (907–960) между падением династии Тан и началом правления династии Сун. «Периодов», а не «династий», потому что правящих династий на самом деле было больше тринадцати. И, если уж говорить серьезно, то периодов должно быть тринадцать, поскольку существование династии Ся, основателем которой считается легендарный Юй[2], не имеет документальных подтверждений. Существование Ся, якобы свергнутой Таном, основателем династии Шан, понадобилось первым правителям династии Чжоу, пришедшей на смену Шан, для обоснования перехода к ним Небесного мандата на правление. Если считать Шан первозданной правящей династией, то ее свержение выглядит несообразно – как можно посягать на тех, кто поставлен править Небом? Но если допустить, что в прошлом имел место прецендент перехода Небесного мандата от Ся к Шан, его передача от Шан к Чжоу выглядит весьма сообразно. Миф о Ся поражает своим масштабом – целых семнадцать правителей, но китайцы всегда славились своей обстоятельностью.

Легитимность правящей династии объяснялась наличием у ее представителей Небесного мандата. Считалось, что пока властители правят посредством своей добродетели и проявляют человеколюбие, Мандат остается у них, но если правление становится недобродетельным и нечеловеколюбивым, то Небо отбирает Мандат у недостойного и вручает его достойному. Трудно представить, чтобы в Англии или во Франции простой «безродный» крестьянин мог бы стать королем, поскольку для обоснования легитимности требовалось высокое происхождение. А в Китае крестьянина Лю Бана[3] признали императором, поскольку он был удостоен Небесного благословения и потому сумел прийти к власти. Вне зависимости от причин и сопутствующих факторов утрата и обретение власти, в первую очередь, объясняется высшей волей и, таким образом, даже хаос смены одной династии другой приобретает черты порядка. Иногда Небо не находило достойного среди китайцев и потому вручало Мандат чужаку. Так на смену ханьской династии Мин пришла маньчжурская династия Цин, на которой императорский период китайской истории закончился.

Если же оставить мистику в стороне и рассмотреть причины, приводившие к заменам старой династии на новую, то главными, определяющими, будут два фактора: усиление центробежных тенденций и пребывание на престоле людей, не способных к правлению. Основатели династий в полной мере обладали всеми качествами, необходимыми правителю, и потому смогли победить своих конкурентов и захватить власть. Но дети, как известно, далеко не всегда бывают похожи на своих отцов, а внуки – на дедов. К месту можно вспомнить хотя бы то, как рыба кунь превратилась в птицу пэнняо[4]. В результате игры природных вероятностей рано или поздно на престоле оказываются люди, совершенно непригодные к правлению. А в империи между тем усиливаются местные правители, которые правдами и неправдами увеличивают свои владения, содержат собственные армии и мечтают стать императорами. В какой-то момент единое прежде государство распадается на части и начинается ожесточенная борьба претендентов на право основать новую династию… Или же ослабевшее государство становится относительно легкой добычей для соседей, как это случилось с империей Мин. Лидер российских большевиков Владимир Ульянов-Ленин в свое время дал краткое и весьма емкое определение понятию политического кризиса: «…недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде, нужно ещё, чтобы верхи не могли управлять, как прежде»[5]. В первой главе мы подробно поговорим о том, что сделало империю Мин доступной для завоевания маньчжурами. Судьба династии Мин – типичный пример того, как династии подходили к своему концу. Печальный конец ожидал все династии, ни одна из них не могла править Китаем вечно…

Ни одна династия не могла править Китаем вечно, но у каждой династии есть свое историческое значение. Например, династия Хань, правившая с 202 года до н. э. по 220 год н. э., стала образцом для всех последующих династий. А историческое значение династии Цин заключается в том, что ее представители заложили основу современного китайского государства. Крепкую основу, которую не смогли уничтожить ни предатели-гоминьдановцы[6], ни японские оккупанты.

В отличие от представителей монгольской династии Юань, правившей Китаем с 1271 по 1368 год, цинские правители очень скоро поняли, что долго и устойчиво править великой страной может только та династия, которую китайцы признают своей. Император Канси, второй правитель Китая из династии Цин, считается одним из величайших китайских императоров в первую очередь потому, что ему удалось примирить маньчжур с китайцами, и это примирение стало благодатной почвой, на которой расцвело цинское государство.

Правители династии Цин

Нурхаци (1559–1626), годы правления 1616–1626. Основатель династии Цин. В 1616 году объявил себя ханом и на тот момент взял династическое имя Цзинь. В 1618 году объявил войну династии Мин. В 1621 году захватил Мукден и Лаоян, который сделал своей столицей. Храмовое имя[7] – Тай-цзу.

Хунтайзцзи, он же Абахай, сын Нурхаци (1592–1643), годы правления 1626–1643. В 1636 году сменил династическое имя на Цин, а себя провозгласил императором. Храмовое имя – Тай-цзун.

Шуньчжи (1638–1661), годы правления 1644–1661. В 1644 году был повторно провозглашен императором после окончательной победы над династией Мин, потому 1644 год считается официальной датой смены династий. Храмовое имя – Ши-цзу.

Канси (1654–1722), годы правления 1662–1722. Китаизировал правительство, поощрял распространение неоконфуцианства и покровительствовал наукам, примирил маньчжур с китайцами. Храмовое имя – Шэн-цзу.

Юнчжэн (1678–1735), годы правления 1723–1735. Укрепил центральную власть и провел финансовые реформы, увеличившие благосостояние государства. Храмовое имя – Ши-цзун.

Цяньлун (1711–1799), годы правления 1736–1795. Покорил джунгар, присоединил долину Или и Восточный Туркестан (Синьцзян), покровительствовал наукам и искусствам. При нем в 1763 году увидел свет «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня, главный из четырех классических китайских романов[8]. Правление Цяньлуна стало периодом наивысшего расцвета империи Цин. Храмовое имя – Гао-цзун.

Цзяцин (1760–1820), годы правления 1796–1820. Один из худших правителей династии Цин, при котором империя начала приходить в упадок. Храмовое имя – Жэнь-цзун.

Даогуан (1782–1850), годы правления 1821–1850. Проиграл первую «опиумную войну» с Британской империей (1839–1842), в результате чего британцы получили огромную контрибуцию и Гонконг, а китайские порты стали открыты для британской торговли, в том числе и для ввоза опиума. Храмовое имя – Сюань-цзун.

Сяньфэн (1821–1861), годы правления 1851–1861. Его правление проходило на фоне крестьянского восстания тайпинов (1850–1864). Положение империи ухудшилось после поражения во второй «опиумной войне» с Британией и Францией (1856–1860). Храмовое имя – Вэнь-цзун.

Тунчжи (1856–1875), годы правления 1862–1874. Ввиду малолетства правителя реальная власть перешла в руки двух вдовствующих императриц – первой и второй жен императора Сяньфэна. Ведущую роль в тандеме вдовствующих императриц играла бывшая вторая жена и мать императора Тунчжи, известная как императрица Цыси. Она оставалась у власти на протяжении сорока семи лет вплоть до своей смерти, наступившей в 1908 году. Император Тунчжи полностью находился под влиянием своей матери. Храмовое имя – Му-цзун.

Гуансюй (1871–1908) годы правления 1875–1908. Ставленник Цыси, приходился ей племянником. В 1898 году пытался провести передовые реформы, вызвавшие недовольство Цыси. Реформы были «задушены на корню», а сам император стал содержаться под домашним арестом и в 1908 году был отравлен мышьяком по повелению Цыси. Храмовое имя – Дэ-цзун.

Сюаньтун, он же Айсингьоро Пу И (1906–1967), годы правления 1909–1912. Племянник императора Гуансю, которого Цыси, пережившая Гуансю на один день, успела посадить на престол. Регентом при малолетнем императоре был его родной отец Айсингьоро Цзайфэн, имевший титул князя Чунь. Отречение Сюаньтуна и учреждение республиканского правления стало итогом Синьхайской революции 1911–1912 годов.

Основные события периода правления династии Цин

1618Нурхаци из чжурчжэньского рода Тун со своим войском приходит в Маньчжурию.

1642Хунтайцзи завоевывает всю Маньчжурию до ущелья Шаньхайгуань.

1644мятежник Ли Цзычэн захватывает Пекин, минский император Чунчжэнь кончает жизнь самоубийством; полководец У Саньгуй открывает ворота Шаньхайгуаньской заставы Великой Китайской стены для маньчжуров; маньчжуры захватывают Пекин; начинается правление цинского императора Шуньчжи при регентстве его дяди Доргоня.

1656возобновление кэцзюй (государственных экзаменов на занятие государственных должностей).

1651разгром Южной Мин; смерть императора Шуньчжи.

1662начало правления императора Канси под регентством князя Обоя.

1667начало самостоятельного правления императора Канси.

1683завоевание Тайваня.

1689заключение Нерчинского договора с Россией, установление китайско-российской границы в районе реки Амур.

1696поход на джунгар, победа при Чамдо.

1697присоединение Монголии.

1722смерть императора Канси.

1723начало правления императора Юнчжэна; кукунорский князь Лобсан Дандзин поднимает мятеж против империи Цин.

1727–1728гражданская война в Тибете, закончившаяся победой проманьчжурски настроенного министра Полханэ.

1729основание Большого совета (Управления по ведению конфиденциальных военных дел).

1735смерть императора Юнчжэна.

1736начало правления императора Цянлуна.

1746–1749восстание тибетских племен на северо-западе Сычуани (в Цзиньчуани).

1756–1757истребление джунгар.

1757ограничение торговли с европейцами и американцами кантонским островом Шамянь.

1760начало распространения романа Цао Сюэциня «Сон в красном тереме».

1762население Китая достигло двухсот миллионов человек.

1767–1769военные походы в Бирму.

1771–1776очередное восстание тибетских племен на северо-западе Сычуани.

1772–1782составление «Полного собрания книг по четырём разделам» («Сыку цюаньшу») под редакцией Цзи Юня.

1774–1779«литературная инквизиция».

1781–1784восстание в Ганьсу.

1787–1788восстание на Тайване.

1788–1789военный поход во Вьетнам.

1791–1792военный поход в Тибет и Непал против гуркхов.

1791первое печатное издание «Сна в красном тереме» в типографии Чэн Вэйюаня и Гао Е.

1793–1795крестьянские восстания в Хэнани, Шаньси, Сычуани и Хэбэе.

1795император Цянлун отрекается в пользу своего сына императора Цзяцина.

1796–1804восстание «Общества Белого лотоса» в Северном Китае.

1812согласно проведенной переписи, население Китая превысило триста миллионов человек.

1820смерть императора Цзяцина.

1821начало правления императора Даогуана.

1839губернатор Линь Цзэсюй сжигает в Кантоне ящики с опиумом.

1839–1841первая «опиумная война».

1842по Нанкинскому мирному договору Гонконг передается Великобритании, а порты Кантон, Шанхай, Амой, Фучжоу и Нинбо открываются для импорта опиума.

1843вводятся первые льготы экстерриториальности для иностранцев.

1850смерть императора Даогуана.

1850–1861восстание тайпинов под предводительством Хун Сюцюаня.

1851начало правления императора Сяньфэна.

1853Нанкин становится столицей тайпинов.

1855большое наводнение на Хуанхэ; восстание мусульман в Юньнани.

1856вторая «опиумная война».

1858подписываются Тяньцзиньские трактаты – серия договоров между Цинской империей и западными державами.

1860военный поход коалиции западных держав на Пекин, бегство императорского двора в Цзехой; Пекинские соглашения.

1861смерть императора Сяньфэна.

1862начало царствования императора Тунчжи; на политическую арену выходит вдовствующая императрица Цыси; от империи Цин отпадают населенные мусульманами территории Синьцзяна.

1874смерть императора Тунчжи.

1875начало царствования императора Гуансю.

1884–1885франко-китайская война.

1894–1895китайско-японская война.

1895по унизительному Симоносекскому мирному договору Япония получает Тайвань и острова Пэнху.

1898«Сто дней реформ»; переход некоторых китайских территорий к западным державам.

1900восстание «боксеров».

1908смерть императора Гуаньсю и вдовствующей императрицы Цыси.

1909начало правления последнего цинского императора Сюаньтуна.

1911в городе Учан вспыхивает восстание, ставшее началом Синьхайской революции.

1912, 1 январяСунь Ятсен провозглашает в Нанкине Китайскую республику.

1912, 12 февраляимператор Сюаньтун отрекается от престола, что знаменует не только конец правления династии Цин, но и конец режима императорского правления в Китае.

1967смерть жившего в Пекине Айсингьоро Пу И (бывшего императора Сюаньтуна) поставила точку в истории династии Цин.

Часть I. Возникновение маньчжурского государства

Глава 1. Предыстория – кризис империи Мин

Не зная предпосылок, невозможно проникнуть в суть происходящего. Если просто сказать, что пришли злые маньчжуры и отняли власть у добрых китайцев, то пользы от такого знания будет ровно столько же, сколько от заваренного накануне чая[9].

Дольше прочих Китаем правила династия Чжоу – с середины XI по середину III века до нашей эры. Самым коротким, но зато и крайне результативным, было четвертьвековое правление династии Цинь[10]. Династии Мин, пришедшей в 1368 году на смену монгольской династии Юань, было суждено оставаться у власти менее трех веков. Основатель династии Мин Чжу Юаньчжан, которого историки любят сравнивать с Председателем Мао[11], по праву считается одним из величайших китайских императоров, несмотря на свое низкое происхождение. Можно попытаться представить, какими талантами должен обладать нищий крестьянин, который, начав буквально с нуля, возглавил восстание Красных повязок[12] и со временем смог провозгласить себя императором… Но уже в первой половине XV века, при шестом минском императоре Чжэнтуне, реальная власть перешла в руки придворного евнуха Ван Чжэня, возглавлявшего регентский совет (Чжэнтун взошел на престол в семилетнем возрасте). Когда император вырос, Ван Чжэнь не стал уступать ему власть и продолжал править, используя Чжэнтуна в качестве ширмы. Искушенный в коварных интригах, Ван Чжэнь был плохим правителем и совершенно никудышным военачальником. По его недомыслию в 1449 году пятидесятитысячная китайская армия потерпела сокрушительное поражение от двадцатитысячной армии ойратов[13], вторгнувшихся в пределы империи и пошедших на Пекин. Ван Чжэнь погиб во время сражения, а император попал в плен и провел там четыре года. Так северные соседи, мечтавшие взять реванш за свержение династии Юань, впервые испытали империю Мин на прочность и поняли, что китайский дракон не так уж и силен, как может показаться на первый взгляд.

Евнухи были типичными временщиками, ставившими личное благополучие выше всего. Будущее империи их совершенно не интересовало, важно было нахапать побольше богатств для себя и своих потомков, чтобы перед их табличкой регулярно курились благовония и приносились положенные жертвы[14]. При десятом правителе из династии Мин, императоре Чжэндэ, государством управлял евнух Лю Цзинь, возглавлявший клику придворных евнухов, известную под названием Восьми тигров. Когда Лю Цзинь вместе со своими «тиграми» пал жертвой интриг другой клики евнухов, то выяснилось, что его личное состояние составляло около двухсот пятидесяти миллионов (миллионов!) лянов[15] серебра и двенадцати миллионов лянов золота, что примерно равнялось расходам на содержание всей императорской армии и прочие военные дела в течение десяти лет. Вот уж действительно можно было обеспечить потомков до конца кальпы[16]! Правда, все накопленное неправедными путями было возвращено в императорскую казну, а самого Лю Цзиня казнили самым жестоким из всех известных способов – линчи[17], который служил наказанием для особо опасных (государственных) преступников и отцеубийц. Казнь растянулась на три дня, за которые Лю Цзиню нанесли более трех тысяч порезов, но сам он умер на второй день.

Когда император Тайчан, сын и преемник тринадцатого правителя из династии Мин императора Ваньли, по восшествии на престол попытался ограничить влияние евнухов, его сразу же отравили – в конце первого месяца правления. Яд был преподнесен под видом «красной пилюли бессмертия»[18], отчего устранение Тайчана вошло в историю как «отравление красной пилюлей». Преемником Тайчана, скончавшегося в сентябре 1620 года, стал его пятнадцатилетний старший сын Чжу Юцзяо, известный как император Тяньци. Он был неграмотным и не проявлял интереса к учению. Вся государственная власть оказалась в руках евнуха Вэй Чжунсяня, которого можно назвать могильщиком империи Мин и благодетелем династии Цин, несмотря на то что к северным соседям этот сановник-узурпатор никакого расположения не испытывал. Но тем не менее своими действиями он довел Минскую империю до критического состояния и создал предпосылки для смены династий.

Амбиции Вэй Чжунсяня были невероятно высоки. Про таких говорят: «Во снах он головой упирается в небо». Он сравнивал себя с древними императорами Яо и Шунем, а также с самим Конфуцием (начисто позабыв о такой конфуцианской добродетели, как скромность)[19]. Многие историки считают Вэй Чжунсяна самым могущественным придворным евнухом в китайской истории, а императора Тяньци – одним из наиболее никчемных китайских правителей.

Императора Тяньци можно считать классическим примером человека, которому выпало прожить чужую жизнь. Император не имел тяги к учению и склонности к правлению, но любил плотничать и достиг в этом ремесле определенных высот. Родись он в семье плотника, все было бы хорошо и сообразно, но императору положено управлять государством, а это важное дело было поручено такому недостойному человеку, как Вэй Чжунсян. Вэй и его приближенные беззастенчиво запускали руки в императорскую казну, для пополнения которой приходилось постоянно увеличивать налоги, а известно же, что нет лучшего способа спровоцировать восстание – когда людям есть что терять, они предпочитают хранить лояльность правителю, а когда терять становится нечего, берутся за палки и другое оружие.

Сильный удар по минской экономике нанес дефицит серебра, приведший к резкому росту цен на этот благородный металл. Причин было несколько, начиная с сокращения притока серебра из испанских колоний в Америке и заканчивая снижением спроса на китайские товары за рубежом. За десять лет, с 1633 по 1643 год, курс серебра по отношению к меди вырос втрое. Вдумчивые меры могли бы уменьшить неблагоприятные последствия экономического кризиса, но правительство бездумно и безрассудно продолжало взимать налоги с крестьян серебром: мало того, что налоги росли по велению императора, так еще и увеличивались из-за подорожания серебра. Добавьте к этому интенсивный демографический рост: с конца XIV до начала XVII века население Минской империи увеличилось примерно в четыре раза. Народу прибывало, а количество обрабатываемой земли оставалось прежним… Но и это не все. В столь тяжелых условиях крестьяне массово разорялись и продавали свои земельные участки богачам, у которых были вынуждены их арендовать за высокую цену, доходившую до половины собранного урожая, а то и больше. Некоторые же богачи сосредоточивали в своих руках такие огромные владения, что совершенно переставали считаться с императорской властью, чувствуя себя в безопасности под защитой личных армий. Короче говоря, в первой половине XVII века империя Мин начала «трещать по швам». Маньчжуры еще не вторглись с севера, а империя уже была обречена – Небо отозвало свой Мандат. Вопрос заключался лишь в том, кто именно станет основателем новой династии… Им вполне мог стать предводитель повстанцев Ли Цзычен, который в 1644 году провозгласил основание империи Шунь и занял Пекин, вынудив императора Чунчжэня, шестнадцатого и последнего правителя из династии Мин, повеситься на горе Цзиншань[20].

Кстати говоря, некоторые историки былых времен, придававшие чрезмерно большое значение роли личности в истории и совершенно не обращавшие внимания на другие факторы, были склонны обвинять в недолгом существовании династии Мин ее основателя Чжу Юаньчжана, который якобы сделал неверный выбор преемника. Старший сын императора, официально назначенный наследником престола, скончался еще при жизни отца, успев произвести на свет пятерых сыновей, старшим из которых был Чжу Юньвэнь, которого император рассматривал в качестве одного из возможных преемников, а другим был средний сын императора Чжу Ди. В конечном итоге император остановил свой выбор на Юнвэне, который взошел на престол в середине 1398 года в возрасте двадцати лет. Не согласившийся с решением отца Чжу Ди поднял мятеж. В июле 1402 года, когда армия Чжу Ди подошла к столичному Нанкину и вошла в город, в императорском дворце вспыхнул пожар, в пламени которого, как принято считать, сгорел Чжу Юньвэнь, вошедший в анналы истории как император Цзяньвэнь.

Ситуация, в которой сын проявляет непочтительность к отцу и правителю, оспаривая его решение вооруженным путем, и губит своего племянника, занявшего престол на законных основаниях, не могла не вызвать гнев Неба. Самые ярые радикалы (а таких среди историков хватает) считают, что Небесный мандат был отозван еще в 1402 году, а все остальное правление династии Мин было не чем иным, как затянувшейся агонией. Чжу Ди, он же император Юнлэ, был виноват, но и на его отце тоже лежала вина. Будучи ответственным за все государство, император Хунъу (такое храмовое имя получил Чжу Юньвэнь) должен был избрать преемника, способного крепко удерживать власть в своих руках, а не создавать предпосылки для очередной смуты, особенно с учетом того, что Китай едва-едва начал «приходить в себя» после мятежей и голода последних лет правления династии Юань.

К слову будь сказано, император Юнлэ показал себя мудрым правителем и достойным сыном своего великого отца. Проявляя заботу о внутренних делах, он не забывал и о внешних, в частности полностью сокрушил остатки династии Юань, представлявшие угрозу для империи. Если судить по делам, то Небесный мандат у него явно наличествовал.

Обстановку мы прояснили, но прежде, чем переходить к следующей главе, нужно разобраться в национальном вопросе: кто такие маньчжуры и какова их связь с чжурчжэнями? Да и о том, откуда пошли чжурчжэни, тоже не мешает упомянуть, поскольку по незнанию их часто относят к монголам, но это все равно что считать китайцев корейцами или наоборот. Монголы относятся к народам монгольской языковой семьи, и их ближайшими родственниками являются буряты и калмыки. Чжурчжэни же относятся к тунгусо-маньчжурской языковой семье, в которую также входят эвенки, нанайцы, удэгейцы и некоторые другие северные народы[21]. Маньчжуры являются потомками чжурчжэней, которые стали называть себя маньчжурами после основания империи Цин. Название чжурчжэнь, которое можно было переводить как «раб», несло в себе оскорбительный оттенок, в то время как название маньчжур происходит от названия племени маньчжоу и не имеет никакой негативной окраски. Император Хуантайцзи, которому будет посвящена третья глава нашего повествования, издал в 1635 году указ, согласно которому племена маньчжоу, хада, ула, ехэ и хойха следовало считать единым государством – Маньчжоу. Также в указе говорилось, что чжурчжэнями (чжушенями) упомянутые племена называют невежественные люди, а на деле так можно называть только потомков чаоморгеньских сибо, родственного маньчжурам народа, ныне проживающего на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР[22]. Помимо маньчжуров, чжурчжэньские корни, в разной степени выраженности, есть у удэгейцев, нивхов, нанайцев, эвенков и эвенов. Современные маньчжуры существенно китаизировались, в большинстве своем они говорят на китайском языке, и лишь небольшая часть их владеет маньчжурским. Проживают они на северо-востоке КНР, в цинские времена этот регион назывался Тремя восточными провинциями.