Полная версия

Человек как философская проблема

12. Наконец, теологический, религиозный, или спиритуалистический подход утверждает духовность человека, которая проявляется в его благоговении перед высшим (В. С. Соловьев[32]), духе как неизбывном стремлении к Богу (Макс Шелер[33]), в «вертикальном трансцендировании» (К. Войтыла – он же папа римский Павел-Иоанн II[34]), не говоря уже гегелевской концепции человека как форме субъективного, объективного и абсолютного духа, который есть манифестация Святого духа.

Но и тут далеко не всё «складно». Во – первых, духовность отнюдь не сводится исключительно к религиозности, которая к тому же всегда оказывается опосредованной борьбой с дьяволом. Недаром есть шутка о том, что каждый верующий в Бога в глубине своей души «немножко сатанист». В отличие, кстати, от атеиста, который не верит в бога, а стало быть, и в дьявола. Впрочем, это не дает атеисту никаких преимуществ перед верующим человеком, а то и вовсе толкает человека к сознательному оскотиниванию и даже сознательному расчеловечеванию (Г. Гурджиев)[35]. Как говорил герой романа Ф. М. Достоевского, «если Бога нет, то всё дозволено». Проявление этого явления (кстати, не только на Западе) сегодня можно видеть в распространении сатанизма и всякого рода оккультизма, ставших заметным элементом массовой субкультуры.

Во – вторых, проповедь духовности порой оборачивается враждебностью ко всему природному и естественному, причем, в самых разных формах – от изуверского аскетизма и самоистязания до попыток создания искусственной природы взамен естественной, например, пропаганды смены пола, данного при рождении, или генетического изменения растений и животных. Так духовность способна превратиться в свою противоположность как со стороны атеизма, так и со стороны религиозности.

Таким образом, нет ни одной беспроблемной сферы личного и общественного бытия человека, и нет ни одного философско – антропологического подхода, который бы позволял, хотя бы на теоретическом уровне, решать разом и целостно все проблемы, касающиеся природы и сущности человека, его бытия и существования. В этой ситуации асимптотическое решение возникающих проблем антропологии, наверное, реальнее и предпочтительнее. Остается лишь не забывать возвращаться к исходной единой телесно – духовной (Л. П. Корсавин[36]) природе человека и таким образом обеспечивать непрерывное удержание человеческого в человеке, которое – вопреки утверждению Ницше – никогда не бывает «слишком человеческим»[37]. Напротив, всегда не дотягивается до идеала того, каким надо быть, чтобы быть человеком. Определяя сущность человека, Мераб Мамардашвили справедливо утверждал, что она состоит в «усилии быть человеком».

Глава 2. Рассказанная история как память, наука и миф о человеке

Человек – это не только homo sapience или ζώον πολιτικον (политическое животное, наделенное разумом), как определял его Аристотель[38]. Человек – это еще и homo historicus, поскольку сам способ его бытия носит исторический характер. Человек – единственное живое существо на земле, у которого есть не только природная эволюция, но еще и история. Сохраняя память о своем прошлом, человек является единственным существом на планете, который хоронит своих соплеменников и почитают умерших предков. В системе философских понятий это означает, что человек организует и осознает свое бытие не только в пространстве (как животные), но и во времени, иначе говоря, исторически.

Во всех языках мира понятие истории всегда двойственно.

Во – первых, история как объективный процесс, который имеет начало во времени и неизбежный финал, какими бы внешними и внутренними причинами он не ни был обусловлен. Недаром Августин Блаженный, которого принято называть первым философом истории, рассматривал ее с момента изгнания Адама и Евы из рая до момента Страшного суда[39].

Во – вторых, история как рассказ об этом процессе. Более того, как полагал Гегель, сама история становится историей только тогда, когда она начинает существовать как рассказ о себе самой. Для Гегеля, если нет рассказываемой истории, – нет и самой истории[40]. Ни у человека, ни у народа, ни у цивилизации. Конечно, достижения современной науки и техники (например, радиоуглеродный и ДНК-анализ останков) позволяют проникнуть вглубь веков гораздо дальше, чем когда – то позволяли традиционные материально – вещественные, устные (язык, мифология, рассказы свидетелей) и письменные источники.

Однако каких бы успехов в научно – техническом прогрессе не достигло человечество, мы никогда не начнем отсчитывать человеческую историю ранее, чем люди стали людьми, т. е. существами, обладающими самосознанием, осознающими не только внешний мир, но и самих себя. Именно самосознание обусловливает и другие особенности, которых, вероятно, нет у остальных живых существ и, в сущности, являются атрибутами человеческого в человеке:

• Лишь люди обладают даром речи, позволяющей не только выражать эмоции и делать предписания, но и формировать понятия и выражать свои мысли;

• Только люди наделяют свой мир какими – то смыслами, идеалами и ценностями, лежащими в основании любой культуры;

• Только люди руководствуются вне- или надприродными принципами морали и нравственности, позволяющих им жить каким-либо человеческим сообществом.

• Только людям присуще осознанное целеполагание.

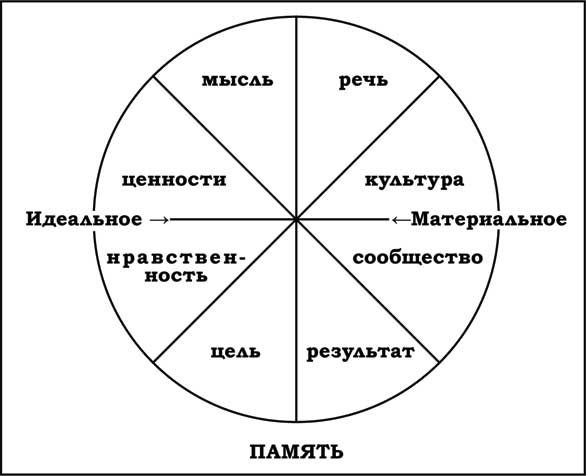

• Только люди создают свой собственный мир, преобразуя первозданную природу (см. рис. 3).

Рис. 3

Всё это было бы невозможным без памяти, которая – свойство не только человеческого сознания. Она – в отличие от мыслей, ощущений и субъективных переживаний – явление материальное, ведь даже у металла, костей и компьютеров есть «память». В сущности, память – это способность материальных объектов сохранять какую-то информацию. То, что в свое время В. И. Ленин назвал «отражением» как всеобщим свойством материи вообще. По этой причине память относится к сознанию как нечто материальное к материальному, объективное к субъективному.

Приведенная схема (рис. 3) наглядно демонстрирует взаимосвязь: 1) мышления и речи; 2) ценностей и культуры; 3) морали как способности различать добро и зло и самой возможности существования сообществ людей; 4) цели и результатов человеческой деятельности. Кроме того, схема показывает переход каждого из атрибутов человеческого в человеке «в своё иное» (Гегель) – объективацию, воплощение и опредмечивание. Так, мысли опредмечиваются в практических результатах деятельности; смыслы и ценности – в интеграции людей в какое – либо сообщество; мораль и нравственность – в существовании цивилизации и культуры, несовместимой с цинизмом и вандализмом; цели формулируются посредством устной и письменной речи.

Без системы этих неразрывно связанных атрибутов человек просто не может быть субъектом, или творцом, собственной истории. Недаром понятие субъекта впервые (в ранней средневековой философии и теологии) появилось и использовалось как для обозначения Бога, так и души человека с ее интеллектуальными, волевыми и чувственными способностями.

Латинское слово subjectum, собственно, буквально и означает подлежащее, т. е. то, что лежит под чем – то, тогда как слово objectus означало то, что лежит на поверхности бытия как феномен, или явление, а то и просто «зрелище»[41]. Лишь с XVII века, начиная с декартовского принципа Cogito ergo sum, слово «субъект» стало использоваться для обозначения частного лица, или индивида, со своим разумом и «субъективным мнением». Так к XVIII столетию произошла «рокировка» значений слов «объект» и «субъект»[42]. Со средневековым значением слова «субъект» субъекта Нового времени объединяло, пожалуй, только указание на деятельный характер его разума. Именно на этом принципе самоопределяемости разума строил свою философскую систему И. Кант[43].

Если бы речь шла о познании каких – то физических процессов, то присущая человеку двойственность субъектного и объектного была бы просто проблемой уточнения истины, избавления от каких – либо субъективных «помех» в научном познании, или «идолов», как их называл Фрэнсис Бэкон в своем «Новом Органоне» (1620)[44]. В крайнем случае, это было бы проблемой учёта роли наблюдателя, как в современной квантовой физике[45]. Однако, когда речь идет о человеческой истории, этот, казалось бы, надежный и простой «рецепт научности» малопригоден. Поскольку речь идет о самопознании человека в его историческом бытии, здесь невозможно убрать ни «субъективный фактор», ни «фактор субъекта» (субъектность), не элиминируя при этом сам предмет исторического познания.

Чем же в таком случае является этот непрерывный рассказ человека о своем прошлом? Можно ли Геродота называть «отцом истории» или, напротив, «отцом лжи», как его прозвали еще при жизни некоторые соплеменники за то, что записывал всякие предания и мифы, и не является ли ложь «первородным грехом» исторической науки? Является ли история наукой или она есть просто миф как коллективная память о реальных событиях вперемешку с фантазиями и субъективными оценками, обусловленными частными интересами людей и их индивидуальными особенностями?

В свое время Артур Шопенгауэр, категорически отказав истории в статусе науки, отнес ее к разряду эстетики (и в этом была известная доля истины – недаром люди представляют себе образ прошлого, разные эпохи и цивилизации в первую очередь эстетически как череду «картинок»), хотя при этом по важности поставил ее выше всякого другого знания для жизни любого народа, сравнив историю с личной памятью каждого человека[46].

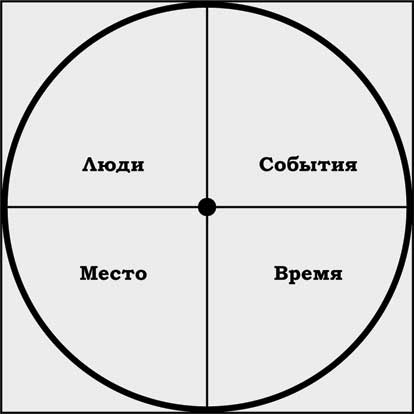

Отвечая на вопрос о научном статусе истории, следует категорически сказать: «Да, история – это наука», уже хотя бы уже потому, что история, как и всякая другая наука, есть информация об объективной действительности, о чем уже было сказано выше. В «сухом остатке» любая история – это хронология, точнее топология и хронология, которые сообщают нам информацию четырех видов о месте, времени, событиях и людях (см. рис. 4).

Рис. 4

В принципе наукой можно назвать любое относительно достоверное, т. е. эмпирически проверяемое, или верифицируемое знание, как принято называть этот признак в теории научного познания XX века[47]. А таковыми являются только такие знания, которые касаются исключительно мира существования конечных во времени и пространстве вещей и явлений, т. е. имеющих определённые количественные характеристики; в мире, где всё подчинено, или детерминировано, естественными причинами. В отличие, скажем, от метафизических и религиозных представлений людей о вечном и бесконечном, о замысле и проведении Божьем, о потустороннем, о чудесах и высшем предназначении чего бы то ни было, конечных целях бытия и т. п. Все это никогда не было и в принципе никогда не будет доступно никакой науке (ни математике, ни физике, ни истории), поскольку лежит за пределами научного познания и его возможностей, и может относится либо к желаниям и страхам людей, либо к их религиозной вере, столь же окончательно не доказуемой, сколь и не опровергаемой (именно по этой причине вера и называется верой). С этой точки зрения, история как наука ничем не отличается от математики или естествознания.

Присутствует ли в истории момент воображения, моделирования, гипотетичности? Безусловно, как и в любом познании вообще, включая повседневно – практическое, математическое или естественнонаучное. Кант вообще считал способность к продуктивному воображению обязательным свойством чистого разума вообще[48]. Таким образом, и по этому признаку история также ничем не отличается от математики или естествознания. Например, еще никому не удавалось наглядно представить многомерное (более трех измерений) пространство, которым то и дело оперируют математики или астрофизики. Еще ни один человек не видел, как выглядит ядро атома или Земли. Однако на этом основании мало кому приходило в голову называть математику, физику или геологию лженауками. То, что мы называем лженаукой – это отнюдь не разногласия в определении исходных позиций, методологии и методах исследования. Главные причины появления лженауки всегда лежат за пределами науки. Это может быть и тщеславие автора, и его полное невежество, и психическое отклонение, и какой – то частный корыстный интерес, толкающий на преднамеренный обман и подлог. А научные споры между сторонниками различных точек зрения всегда были, есть и будут в любой науке. Это способ ее развития. Бесспорные знания – это смерть науки.

Что же может быть надежным критерием научности исторических знаний, помимо вменяемости и честности ученого?

Это, во – первых, верифицируемость, или проверяемость, источников. Источники – это, собственно, и есть та опора, на которой стояла, стоит и будет стоять историческая наука. И главная проблема, с которой сталкивается исследователь любой темы, это поиск и сбор или, напротив, отбор источников, поскольку их либо катастрофически мало (а те, что есть, нередко не выдерживают никакой критики), либо чрезмерно много, и тогда возникает проблема отбора наиболее достоверных и репрезентативных свидетельств[49].

Во – вторых, логичность как гипотетическое отображение детерминированности всяких явлений и события, о которой только что сказано выше. Но именно гипотетическое (вероятностное), поскольку формальная логика, при всей своей внешней строгости, «девушка не манерная» и всегда готова оказать услугу в обосновании любой позиции, обусловленной частным интересом, о чем еще в XVII веке Томас Гоббс образно сказал так (эти слова любил цитировать В. И. Ленин): «Если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, они бы опровергались»[50].

В-третьих, внутренняя логическая непротиворечивость той или иной исторической концепции, а также ее согласованность с имеющимся эмпирическим материалом. Конечно, это, скорее, недостижимый идеал для ученого в любой области, к которому следует стремиться, но который никогда невозможно реализовать на 100 % на практике. По этой причине развитие любой науки, в т. ч. истории, есть череда сменяющих друг друга концепций, как правило, совпадающей со сменой поколений ученых.

В-четвертых, «ее величество практика», хотя и она, как известно, не является абсолютным критерием как раз в силу своей пространственно – временной ограниченности и исторического характера. Кроме того, заметим, что предмет исторической науки относится к прошлому, поэтому тут практическим подтверждением истинности какой – либо концепции не может быть какое – то сбывшееся предсказание о будущем, а есть лишь обнаружение (чаще всего неожиданное и случайное) нового свидетельства о прошлом, подтверждающего верность конкретной концепции[51].

История изучает и реконструирует именно прошлое, хотя и опирается при этом на доступные сегодня источники и свидетельства. И, кстати, вовсе не с целью объяснить причины того, «как мы дошли до жизни такой». Разумеется, в прикладном плане исторические знания можно, а часто и нужно использовать и с этой целью, но профессиональный историк, как правило, мало озабочен тем, к каким отдаленным последствиям ведет изучаемое им событие прошлого (особенно древнего прошлого), и тем более совсем не озабочен тем, как оно предопределило его собственный облик и сегодняшний образ жизни. Это попросту не является предметом исторической науки, не говоря уже о вариативности дальнейшего развития событий от всякого настоящего момента. Искусственное «привязывание» настоящего к прошлому будет либо не оправданной модернизацией прошлого, либо (что еще хуже) не очень добросовестной «подгонкой под ответ».

Как уже было сказано, сам предмет истории – помимо места, времени и событий – информационно включает в качестве обязательного такой «элемент», как люди. Поэтому «антропологическое измерение» в истории всегда так или иначе присутствует, тем более когда человек становится главным предметом исторического исследования.

В этом случае первое, чего не может не учитывать любой историк, это телесно – духовная природа человека[52], которая как бы накладывается на двойственную субъект – объектную сущность всякого социального отношения, о чем подробно шла речь в предыдущем очерке.

Рассказанная история начинается с мифологии. Древнегреческое слово μϋθος, от которого и произошло слово «миф» во всех европейских языках, в том числе и русском языке, очень многозначно. В языке древних греков словом μϋθος означали и слово, и речь (причем искусную), и совет, и предписание, и предмет обсуждения (проблему, как принято сегодня говорить), и замысел или волю богов, и божественную весть, и слухи, и басни, и, конечно, какое – то предание, притчу, повествование, его сюжет или фабулу[53]. Так сказать, «настоящий» миф, – тот, который создавался на заре каждой цивилизации, – это не художественный вымысел и не детская сказка, не историческое предание или легенда, хотя их родство с мифами очевидно[54]. Итальянский мыслитель Джамбаттиста Вико (1668–1744), автор сочинения «Основания новой науки» (1725), недаром называл миф «божественной поэзией», подчеркивая сакральный (священный) характер содержания мифов и особенную форму, делающую их произведением искусства[55].

Согласно символической теории мифа Эрнста Кассирера, мифология (наряду с языком и искусством) – это самостоятельная символическая форма культуры и древнейший вид духовной деятельности человека, отмеченная особым способом символической объективации чувственных данных и эмоций[56]. Символизм мифа заключается в том, что миф может обобщать конкретно – чувственное только становясь знаком, или символом[57].

А. Ф. Лосев так определял сущность (т. е. форму, или способ, существования мифа): «Миф – это непосредственное вещественное совпадение общей идеи и чувственного образа, неразделённость идеального и вещественного, категория мысли и жизни, и даже стихия чудесного, хотя в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического; это подлинная и максимально конкретная реальность»[58].

Подлинный миф, как и живой язык, невозможно просто «сесть за стол и сочинить». Он создается одновременно всеми и никем в отдельности. В мифах выражено вечное – то, что было, есть и будет всегда. Таковы созданные практически одновременно (по историческим меркам, конечно) древнеиндийские «Веды», китайская «Книга перемен», древнегреческие мифы, записанные Гесиодом в «Теогонии», Ветхий завет или скандинавские и финно – угорские мифы. Поэтому Геродот с полным правом мог и должен был включать в своё сочинение сохранившиеся к тому времени древние мифы и легенды. Однако и сегодня, какими бы строгим критериям научности не старался следовать историк, рассказанная или написанная история по – прежнему выполняет и всегда будет выполнять функцию мифа о прошлом. Исторический миф – это способ самоопределения как народа, так и всякого человека в историческом пространстве и времени, как в глубокой древности, так и сегодня. Мифологичность исторического сознания – это не изъян или недостаток его, а обязательный атрибут рассказанной истории, без которого она теряет всякий смысл своего существования. И профессиональный историк наряду с деятелями искусства и просто любителями истории всегда так или иначе, намеренно или не отдавая себе отчет, участвует в формировании исторического сознания своего народа и своей эпохи.

Рассказанная история, в которую поверили целые народы или поколения, с годами становится историческим мифом. Но миф мифу рознь. Одно дело миф героический: былины о богатырях, легенды о славных походах князей и полководцев, сказания о граде Китеже, о справедливом царе Берендее, «Бородино» М. Ю. Лермонтова, «Война и мир» Л. Н. Толстого, стихи Маяковского о Ленине или строителях Новокузнецк, фильмы «Чапаев», «Баллада о солдате», «В бой идут одни старики», романы «Тихий Дон» и «Молодая гвардия». Совсем другое дело – нарочитая дискредитация прошлого вроде байки Сергея Курехина о Ленине, собиравшем в лесу галлюциногенные грибы и в состоянии невменяемости совершивший переворот 1917 года, или фильм «Сволочи», якобы рассказывающий «страшную правду» о Великой Отечественной войне, а на самом деле лживый в каждом своем эпизоде, не говоря уже о безнравственности самой затеи создания этой киноленты – дегероизировать и опорочить страну и народ.

Таким образом, содержание мифа обусловлено прежде всего целью его создателя. Одно дело – стремление выразить глубинный смысл исторического события. Другое дело – желание поёрничать, а то и просто оболгать. Порой исторические анекдоты не менее живучи, чем героические мифы, но – в отличие от подлинного мифа – они лишены созидательной силы, социально – исторической энергетики и общественно – исторической значимости. Критерий различения исторического мифа и фальсификации истории прост – способствует это сохранению целостности и развитию личности и общества или, напротив, ведет к их деградации и разрушению: «По плодам их узнаете их» (Матф., гл.7, ст. 16).

Особняком в историческом познании стоит история философии. С одной стороны, она является исторической наукой, и к ней вполне применимы все те критерии научности, о которых речь шла выше. С другой стороны, ее предмет весьма специфичен – история человеческой мысли. Именно зафиксированная в слове мысль здесь оказывается главным событием исторического процесса. Понятно, что у всякой высказанной и зафиксированной в источнике мысли есть автор и, соответственно, конкретные координаты места и времени её рождения. Однако дальнейшая ее «судьба» в принципе не может иметь строгой локализации и временных рамок. К тому же, инвариантность и универсальность философских идей обусловливает то, что одна и та же мысль может воспроизводится разными людьми, никак не связанных между собой, т. е. независимо друг от друга. Это особенно справедливо в отношении идей, касающихся природы и сущности человека, т. е. философской антропологии, поскольку напрямую связано с самосознанием и рефлексией, независимо от эпохи и места жизни конкретного человека.

Глава 3. Образ человека в европейской философии с античности до наших дней

Вопрос о человеке античные мыслители формулировали просто – «Что такое человек, и что его делает человеком?», акцентирую внимание на его добродетели как соответствии всеобщему Благу – платоновскому понятию, которое предшествовало представлению о едином Боге – творце. Но уже софист Протагор родом из Абдер (486–411 гг. до н. э.) едва унес ноги из Афин за свои высказывания: «О богах я не знаю ни того, сколько их существует, ни также того, существуют ли они вообще». Из которого следовало его знаменитое положение: «Человек есть мера всех вещей – сущих в их бытии и несущих в их небытии». Поэтому невозможна общезначимая истина. Для одного и того же человека никогда одно и то же не бывает истинным раз и навсегда, ибо в различное время один и тот же человек становится «другим» человеком. В этом смысле все «относительно».

Сократ (470–399 гг. до н. э.), учившийся у младших софистов, с таким релятивизмом в понимании «истины» не согласился. Ему нужна была настоящая, непоколебимая истина, которую он искал в себе. Для него принцип «Познай самого себя» был равнозначен поиску объективной Истины, овладение которой делало бы человека добродетельным. Так Сократ стал автором идеи нравственного самосовершенствования человека.

Самый знаменитый и благодарный слушатель Сократа Платон (427–347 гг. до н. э.) увидел в человеке, пусть и несовершенное, но всё же реальное воплощение прекрасной идеи человека – вечной души, которая, меняя недолговечные тела, как перчатки, раз в 10 тысяч лет делала эпохальный выбор: как и чем ей жить дальше[59]