Полная версия

Мои восторги

Старший сын, Никифор, огромного роста, был глуп как бревно.

Раз, помню, у нас были гости; Никифор Ветчинкин выпил и развеселился вместе со всеми. Когда все уже были навеселе, то, как водится, стали петь песни; вдруг как заревел Никифор свою песню, так все даже испугались. А он, уже ничего не видя, ревел свое:

Пошла баба по селуДобывать киселю;Не добыла киселю,А добыла овсу.И страшно, и смешно; мы поскорей залезли на печку и там хохотали с ужасом.

Молодайка Арина, его жена, засовестилась и хотела было его остановить. Так он так рассвирепел!

– Отойди! Убью! Не мешай! Что! Смеются? Кто смеется? Эти пострелята? Я их одним кулаком убью!

Он так подымал кулаки и хотел что-нибудь разбить – вся хата дрожала.

Настя, красивая, с тонкими бровями и черными глазами, покраснела и не знала, что делать со стыда. Маменька подошла быстро к Никифору:

– Что вы? Кто смеет обижать и останавливать моего Никиту? Пой, Никита, пой! Ну, начинай сначала, мы будем тебе подтягивать.

Он глупо улыбнулся и протянул огромную ладонь к маменьке:

– А, тетка Степановна! Вот кого люблю, вот! Дай ручку поцеловать… То есть больше матери люблю. Потому – добра и нашего брата мужика потчует и жалует. А ты что?! – свирепея, обращается он к жене. – Давно тебя не учил?

– Ну-ну, Никита, запевай, будет тебе! – говорит опять маменька.

Пошла баба по селу, –заревел Никифор опять…

Наша жизнь шла сама по себе: предстояла нам перемена – мы строили себе новый дом.

Чаще и чаще отлучалась маменька на постройку дома. И наконец перед нашей хатенкой, во дворе у бабушки, появилась запряженная телега, на которую выносили самые первые и важные вещи для новоселья.

Прежде всего вынесли образа и установили их прочно и безопасно на передке телеги; потом – деревянную чашку, ложку, что-то завернутое и что-то съестное. Нашу трехцветную черную кошку мы держали на руках. Наконец уселись и поехали.

Мы прекрасно знали, что все эти «русские» плотники – такие колдуны! С ними беда: сколько уже магарыча поставлено было! Заложить основание дому – магарыч; взволакивать «матицу»[15] – магарыч; крыть крышу стропилами – опять магарыч. И все это – четвертную бери на всю артель.

Боже избави делать не по-ихнему: они сейчас же «заложат дом на душу» того из семьи, кто им неприятен, и тот помрет. Уж всегда просят их, чтобы закладывали дом на какого-нибудь самого старого деда, которому умереть пора, – тогда уж воля Божья. А то ведь бывало так у других: плотникам не угодят как-нибудь, поссорятся с ними, так они подложат под святой угол колоду карт. Тогда пойдет такая чертовщина, что из своего дома бежать придется: по ночам домовой с нечистой силой такой шум поднимают и таких страхов задают – беда!..

Наша маменька знала верное средство от всякого колдовства плотников. Разумеется, с ними она обходилась очень ласково, и все магарычи были хорошие; плотники оставались довольны и на серьезный вопрос маменьки, на чью душу дом заложили, отвечали очень убедительно:

– Успокойтесь, Степановна, неужто же мы без креста на шее или вами чем обижены! Ведь мы тоже люди и понимаем, с кем и как и что прочее, например… А кошечку, точно, вы знаете сами, привезете вперед и все порядки, звестно, справите по Писанию, ведь вы же не то что мы, деревенщина, – ведь вы как читаете и Священное Писание знаете… Как же можно?

Яков Акимыч, рядчик, был мужик бородатый, веселый, но степенный и богомольный.

Вот мы и едем; по дороге пыль поднимается большими стенами и глаза ест. Далеко-далеко отъехали и еще дальше едем, все по-над Донцом. Вот остановились у нового, высокого, белого дощатого забора. Здесь. Но нам велено сидеть и не слезать с телеги. Кто первый войдет в дом – непременно умрет. Маменька с Доняшкой берут кошку на руки. Какого-то прохожего просят поставить внутри на середину дома чашку со съестным (посторонний не умрет, ничего ему не будет). Тогда отворяют двери в сенцы, пускают туда кошку и запирают ее в доме одну. Слышим, замяукала – на свою голову.

Снимают с телеги Устю и меня; мы весело влезаем на крыльцо – чистое, белое, выструганное. Отворяют двери в сени – можно! Но ставни затворены, темно. Доняшка отворяет ставни. Какие чистые белые полы! Мы начинаем бегать по всем комнатам. Какой огромный дом! Неужели это наш? Как весело!.. На стол в святом углу поставили образа и молитвенник и что-то завернутое.

Прилепили перед образом три восковые желтые свечки, и маменька стала приготовляться читать акафист Пресвятой Богородице. Мы знаем, что это продлится долго и будет очень скучно. Доняшка и Гришка уже стоят за нами. Сначала все положили по три земных поклона и слушали непонятные слова; мы ждали знакомых слов, когда надо было класть земной поклон.

А вот: «Радуйся, невесто неневестная!» Мы сразу бултыхнулись к чистому полу. Встали.

Поднявшись, маменька продолжала чтение тем же выразительным голосом, чуть-чуть нараспев. Опять долго. От скуки я оглядываюсь. Вижу, Гришка – уж видно, неуч – быстро и смешно машет рукой, сложенной в щепоть, делает короткие кивки и скоро отбрасывает прядь своей рыжей скобки, сползающей ему на глаза… а в это время следует только смирно стоять, – деревня!

– Аллилуйя!.. – произносит нараспев маменька, и я опять бросаюсь в земной поклон рядом с Устей.

Поднимаемся дружно. Опять длинное чтение. Я оглядываюсь на Доняшку, она крепко прижимает два перста ко лбу. Мы все крестились двуперстным знамением, хотя и не были староверы. Но маменька говорила, что креститься щепотью грех: табак нюхают щепотью. И я стал крепко прижимать ко лбу два перста. Кстати раздалось опять: «Радуйся, невесто неневестная!» – земной поклон.

Снова долгое чтение. Я оглянулся на Гришку и чуть не прыснул со смеху: он так смешно дремал стоя. При этом еще щепоть на высоте рта как-то дергалась вместе с рукой, которая никак не могла сделать крестное знамение, глаза смешно слипались, а брови поднимались высоко-высоко и морщили лоб, – потешно…

Наконец, к моей радости, маменька пропела «аллилуйя», и я поскорей бултыхнулся, чтобы не смеяться, и продолжаю лежать, уткнувшись в пол, чтобы не заметили. Потом потихоньку – от полу – заглядываю вбок на Устю. Она серьезно сдвинула брови, стоит ровно и смотрит на меня сердито. Я поднимаюсь, оправляюсь.

«Радуйся, невесто неневестная!» После должного поклона я боюсь уже оглядываться и решаюсь собрать все силы и ждать конца. Мы знали, что, когда начнут читать «О всепетая мати, рождшая», тогда, значит, скоро конец. Но долго еще чередовались «аллилуйя» и «радуйся, невесто неневестная».

Но вот и желанная «всепетая»; вот и конец. Гришка, уже бодрый, принес в цебарке[16] воды с Донца. Большой старинный медный крест и кропило лежали на столе – я их раньше не приметил.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа», – торжественно произносит маменька и троекратно погружает в цебарку крест.

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое!» – запевает маменька, мы все подхватываем и торжественно двигаемся ко всем углам комнат. Маменька кропит и поет хорошо. Гришка фальшивит, страшно спешит и поминутно крестится, отбрасывая скобку от глаз.

Переходим в другую комнату, в третью, и везде-везде – и на пол, и на потолки, и во все окна – маменька кропит святой водою.

Так обошли весь дом. Вернулись опять к образу; здесь все подходили к кресту, и маменька всех нас кропила в затылок. Потекла вода за шею; надо было ото лба святой водой смачивать щеки и все лицо.

После акафиста мы набегались всласть на светлых полах в чисто выбеленных комнатах.

В нашей хатке, на постоялом дворе у бабеньки, нам стало уже скучно, и мы всё приставали к маменьке, чтобы нас опять взяли в новый дом и чтобы нам скорей переезжать туда жить.

IV. Постоялый двор

В большом доме у бабеньки в чистых горницах было очень чисто и богато. Крашеные желтые полы, огромные образа в серебряных ризах с золотыми венцами. В красивом комоде за стеклами висели серебряные ложечки, врезанные в дерево. Блестящий гладкий комод с необыкновенной, волнисто изогнутой крышкой особенно поражал меня чистотой, металлической ручкой и золотыми украшениями над дырочками для ключей. Только я не любил страшной картины, висевшей в черной раме на средней стене одной из горниц. Там был намалеван молодой курчавый панич, держащий за волосы громадную мертвую голову с пробитым лбом. Такое страшилище эта голова – синяя-пресиняя, и панич также синий и страшный! Маменька говорила, что это Давид с головой великана Голиафа. Я боялся даже проходить мимо этой картины. Да нас редко и пускали в горницы, разве в праздники, когда мы ходили поздравлять бабеньку.

Через большой коридор мы часто проходили на кухню и здесь иногда видели, как обедают проезжие извозчики.

Бывало, зимой, под вечер, в большой мороз, тетка Мотря, плотно закутанная, с фонарем в руках давно уже поджидает у ворот приезжающих: когда остановится тяжелый обоз возов в двадцать, она подходит ближе и мягко, нараспев зазывает:

– Заезжайте, почтенные, заезжайте!

Остановились. Заиндевелые, тяжело одетые люди приближаются к ней.

– Куда вы поедете дальше на ночь глядя! Сейчас Генеральская гора, пока взобьетесь; а в городе дворы дороже и хуже. У нас, смотрите, какие ворота крепкие, двор большой, сараи просторные. Уж будете довольны, будете покойны. Супец с картофелькой, борщочку достаточно. Заезжайте, купцы, заезжайте, что там раздумывать! Сена пуд и мера овса у нас копеечкой дешевле, чем в городе.

– Что же, Митюха, заезжать, что ль? Аль уж в городе, на горе, ночевать? – говорит старший.

– Да на гору-то сподручнее бы утречком взобраться – крута да и долга, проклятая, я ее помню по спуску. Заезжать так заезжать.

Решают: «Ворочай, робя, в ворота!»

И каждый весело скрипит валенками к своему возу.

Въезжают, не торопясь размещаются под сараями, выпрягают лошадей. Долго берут по весу овес из нашей лавки, сено из сенника с больших весов, набивают рептухи и несут, закладывают лошадям. Убравшись, приходят в кухню.

Тут мы их смотрим: русские, издалека. Говорят, сулу[17] везут в Харьков из Ростова. Русские все больше колдуны, лица красные от мороза, бородатые, чубчики подстрижены – староверы, значит; но есть и молодые.

Разматывают пояса, снимают армяки, кладут все это на нары, на примость. Какая грязь на полу в кухне! Вот еще снегу нанесли, полушубками запахло…

Крестятся на образа и быстро отхватывают короткие поклоники. Заходят за общий стол и подвигаются по общей длинной скамейке плотно один к другому.

Печка в кухне огромная. Сколько там громадных чугунов, горшков!

Кухарка едва вытаскивает рогачом чугун, наливает уполовником в огромную миску и ставит на деревянный стол без всякой скатерти.

Около каждой миски усаживаются пять человек и большими деревянными ложками черпают, сейчас же подставляя огромную «скибку» черного хлеба под ложку, чтобы не расплескать на стол.

Едят долго. У каждого за щекой огромный кусок хлеба в виде большой круглой шишки наружу; она тает по мере прихлебывания и пережевывания.

Атмосфера разогревается от пара и пота; снимаются кое-кем забытые на шее шарфы, и утираются вспотевшие лбы длинным полотенцем. Полотенце кладется, одно на троих-четверых, на колени.

У всякого общества свои правила приличия, свой этикет. У извозчиков считается неприличным выходить из-за стола, не окончив ужина. А между тем людям, прошедшим по морозу верст двадцать пять – тридцать пешком, разогревшимся от горячей пищи и теплого помещения, а главное, съевшим, не торопясь, такое большое количество жидкой пищи, наступает поочередно неминучая необходимость выйти на воздух.

В их практике заранее условлено в таких случаях толкнуть товарища локтем. Тот знает, что надо сказать.

– Ахрёмка, в твоем рептухе мерин дырку прорвал, много сена под ноги топчет – ты бы, малый, вышел посмотреть, поправил!

Ахрёмка быстро перелезает через скамейку и идет поспешно к лошадям.

Вернувшись через десять-пятнадцать минут и услыхав, как условно кашлянул Никита, он говорит:

– Никита, а Никита? У твоего чалого сена уже почти нет, не пора ли ему повесить торбу?

Никита быстро удаляется, а Ахрёмка садится и продолжает хлебать борщ.

Мы очень хорошо все это знали, выразительно переглядывались и старались не смеяться.

Некоторые молодые извозчики, с ремешками вокруг головы, нам очень нравились своими серьезными лицами.

Когда почти все товарищи осведомились и поправили своих коней, а супцом и борщочком нахлебались до отвала, кухарка вытаскивала огромный кусок вареной говядины из чугуна с борщом, клала его на плоское деревянное блюдо и начинала без всякой вилки кромсать кухонным ножом на куски, придерживая мясо просто засаленной рукой. Разделивши его на куски, она подвигает блюдо поближе к пяти товарищам. Извозчики тянутся руками к мясу, берут куски и, опять подставляя хлеб под кусок, откусывают зубами сочную говядину.

Не торопясь наелись гости досыта; потные красные лица хорошо вытерли рушниками. Встают товарищи чинно, как и в начале стола, молятся на образа большим двуперстным крестом и благодарят хозяйку за хлеб за соль.

Нам все это хорошо знакомо, и мы только следим, все ли правильно сделано, что полагается.

Только теперь нарушалось молчание и начинались интересные разговоры в ответ на расспросы Гришки и тетки Мотри.

Некоторые снимали валенки, начинали развертывать онучи и укладывались на нарах. Скоро оттуда раздавался здоровый храп. А другие еще долго беседовали о разных разностях – народ бывалый.

V. Новый дом

Как весело было нам в нашем новом доме! Все перевезли, установили. Просторно! Светло! Мне особенно нравился полог над большою кроватью: по кретону до самого потолка вился плющ зелеными листьями – так похоже были накрашены листья, совсем живые. В большой горнице повесили новые образа – хоть и не в ризах, как у бабеньки, но очень хорошие… Сколько окон! И какие большие! Как у бабеньки в горницах: если встать на подоконник, то не достанешь доверху. На некоторых окнах в глиняных горшках стояли цветы: красная герань, фуксия и еще – ну совсем как из воску! – белые цветики со сладкими капельками по утрам, нежные и прозрачные! Красива также белокраичка. Устя поливает цветы каждое утро…

Перед крыльцом, выходящим во двор, стоит у нас большая осина, а за ней высоким бугром поднимается погреб; над погребицей подъем еще выше, так что если взлезть на нее, то через забор увидишь лес за Донцом, – это очень далеко!..

А какой веселый сарай! Я нашел там петушье перо невиданной красоты. Как оно переливает всеми цветами!

Сарай крыт камышом; я выдернул камышину – ну точно пика у улан, с султаном. Я бросал ее по двору: когда уставишь на равновесии – далеко летит, даже страшно. Устя боится.

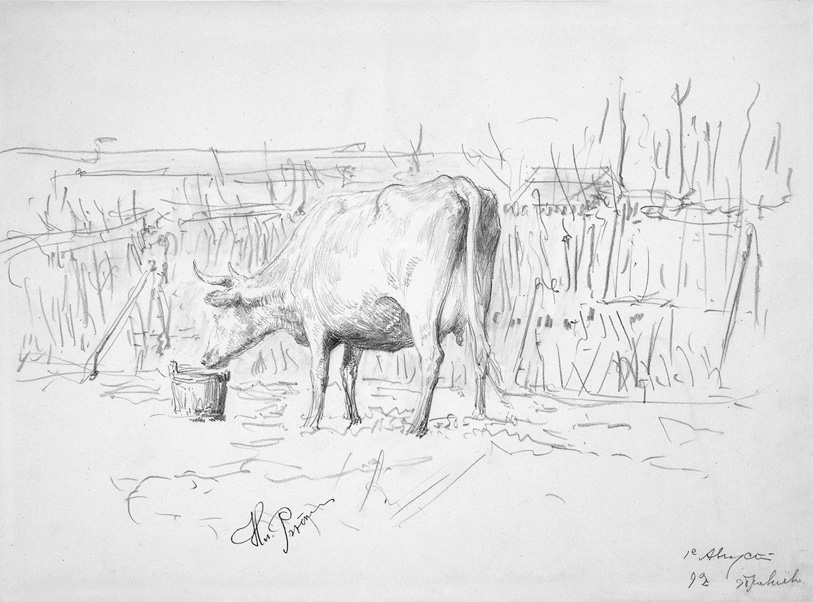

На одной перекладине в сарае нам повесили качели из веревки; как раскачаются – вся душа захолонет. У нас своя серая коровушка, пузатая-пузатая, на коротеньких ножках… Маменька берет чистенькую новую доенку, долго моет ее теплой водою из печки и идет доить вечером, а днем корова в стаде. В сарае ей подостлали соломы. Вот она легла и как вздохнула! Это она довольна – пойла напилась. В пойло ей набросали арбузных и дынных корок и всяких остатков.

А какой у нас собачище Разбой – огромный, как волк; все говорят: на волка похож – серый, и голос страшно громкий; все боятся нашего Разбоя.

Маменька все устраивает и покупает новые картины. Вот опять Олэша пришел; он стекольщик и картинками торгует, сам рамки делает и стекло ставит, хохол… Очень весело смотреть, как он показывает картины. Вынет осторожно из пачки и поставит на новый буфетный шкаф со стеклами; держит картину и смотрит на всех, довольными глазами блестит.

Корова, 1892

– А? Ось картина!.. Яки краски!.. Оце гарнi картини. А що, Степановна, не подóбаете? Дюже гарнi картини[18].

Но маменька выбрала без красок – Христос в терновом венце, с тростью в руках, и глаза подняты вверх; а как руки нарисованы!..

– Ах вот, постойте, дайте посмотреть!

Он показал: Мазепу привязывают к лошади польские паны. Вот картина! Я стал просить маменьку, чтобы купила Мазепу. Нет – и дорога́, и маменьке совсем не понравилась: голый человек. А какие краски были на кафтанах у поляков!.. Какой конь! Чудо! Я так досадовал, что не купили.

Ввечеру пришла бабушка Егупьевна и тоже принесла картины. У нее очень страшные. Вот: смерть человека грешного и человека праведного. Конец грешного ужасен: стоят у порога черти, черные, с рогами, хвостатые, и крючьями тянут его за язык, уже на пол-аршина вытянули. Слава богу, что маменька не купила этой картины. Еще – Страшный суд. Опять огромный дьявол в огне сидит. А грешники!.. Только трудно рассмотреть: красной краской очень закрашены.

Скоро Егупьевна начала что-то таинственно рассказывать со слезами маменьке. Она всегда так.

– Еще нашим-то не так, наши все же по закону живут, а эти, Таня, поверишь ли: забитые топоры…

Вечером пришла странница Анюта, и маменька стала читать жития святых. Читали про Марка во Фраческой горе. Как он ушел из своего дома и спасался один. Так интересно, так интересно! Я стал думать: «Вот если бы мне уйти также куда-нибудь во Фраческую гору спасаться…» Один… мне страшно стало.

Бабушка слушала чтение серьезно; она высокая, к лицу белая косынка, черным платком голова покрыта. А Анюта вся в слезах; кажется, ничего не слышит, а только заливается, хлюпает. Отчего же?!

А в другой раз, когда пришла еще слушать чтение Химушка, наша соседка, читали житие преподобного Феофила. Он три сосуда слез наплакал. И картинка: нарисован Феофил с длинной бородой, перед ним высокий большой сосуд, и он его наплакал полный слезами; за спиной еще стоят два сосуда. Вот плакали! И Анюта, и Химушка. Химушка все время стояла у дверей, подпершись рукой, и все плакала, плакала…

Когда кончили Феофила, стали читать житие преподобного Нифонта. Очень смешно, как черти старались рассмешить преподобного Нифонта и ездили перед ним верхом на свиньях, – так смешно!.. Но преподобный Нифонт не рассмеялся, а Анюта и Химушка и тут все время плакали; я думаю, что Химушка ничего не поняла, но все время стояла у порога и плакала.

– Да сядь-бо, Хима, что ты все стоишь, – сказала ей маменька.

– Ничего, Степановна, о-о-ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие. Читайте-бо, читайте уж.

Маменька читает очень хорошо, ясно. И церковный язык так понятен, а непонятное слово сейчас же объясняет. Такой приятный голос у маменьки!

Я задумал сделаться святым и стал молиться Богу. За сарайчиком, где начинался наш огород, высокий тын отделял двор от улицы – уютное место, никто не видит. И здесь я подолгу молился, глядя на небо.

Мы купались в Донце. Берега глубокие, сейчас же так и тянет, жутко. Круча высокая; много в разных местах вывалено сюда навозу; его все везут в кручу из своих сараев. Какой посклён[19] растет под кручей! кустами! Сладкий, душистый, мускатом пахнет; есть зеленый, и есть темно-лиловый, как виноград. Очень весело бегать под кручей между кустами коровяков[20]: они совсем как орехи большие; в этих колючках весь куст сверху усыпан коровяками.

Наша улица идет на Гридину гору, наш дом – на углу, а другая улица – к колодцу. Перед нами большая площадь идет к Донцу, до самой солдатской кухни, над кручей Донца; еще далеко, за кухней уже, – круча Донца (теперь саженей на сто уж Донцом унесен берег).

Веселая площадь! Каждый вечер девки тут, собравшись, поют песни, играют в лапту, а мы около бегаем. Очень весело. Жалко вот только, что ведьмы живут недалеко… И как это мы раньше не слыхали?.. Никто не сказал. По ночам страшно бывает, особенно когда за Донцом, в Малиновском лесу, волки завоют…

Батенька с Гришкой на ярмарку в Ромен уехали и еще не скоро вернутся с лошадьми.

Но уж как вернутся, мы ничего бояться не будем. Гришка им задаст! Вот, проклятые, завелись!

Химушка Крицына знает всех ведьм. Первая – бабка Анисимовна, старая, горбатая, из-под платка только подбородок с волосинками торчит. Она боится грозы: как увидит – заходят тучи, идет в свой садик, берет длинную палку, навертывает на нее платок и начинает вертеть в воздухе. Вертит, вертит, пока не поднимется ветер. Тогда она навернет на голову платок и ложится в яму, вниз головою, спать – в саду у нее такая яма есть – и спит так, пока не разойдутся тучи.

Пейзаж (колодец), 1885–895

Химушка говорит: как ночь, она обращается в собаку, берет доенку и идет чужих коров доить. Хоть какой высокий тын – перелезет и выдоит чужую корову.

Наша Доняшка чуть-чуть не застала ее у нас на дворе. Вышла она на заре, еще темно было, видит – большая собака с доенкой в лапе бежит из сарайчика от коровы прямо к перелазу. Доняшка взяла палку да за ней, собака скок через тын… Оглянулась на Доняшку – и та видит: лицо Анисимовны!.. Страшно стало Доняшке. Вскочила в дом, руки-ноги трясутся.

Но кто бы подумал – Доня Кузовкина тоже, говорят, ведьма. Эта еще совсем не старая. Только раз, когда она купалась, заметили у нее хвостик. Химушка говорит ей: «Доня, что у тебя за хвостик?» – «Нет, ей-богу, нет, это не хвостик – это „косточка-природа“». Но кто же ей поверит? Все знают: ведьма. Химушка всех знает и после чтения жития святых нам про всех ведьм рассказывает.

Самая страшная ведьма живет в Пристене – Гашка Переродова. Та в месячную ночь сидит, притаившись под кручей над Донцом, и, если какой-нибудь малый зазевается, она его – цап-царап и начнет щекотать. Щекочет, щекочет, может до смерти защекотать. А если жив останется, так после в чахотке помрет. Кашляет, кашляет и помрет. Да еще Гашка самых сильных выбирает. Алдаким Сапелкин попался ей, так еле живого нашли на заре, совсем и голос ослаб; долго хворал после этого; но этот поправился и жив остался.

Наши калмыцкие ребята знают, как их и бить, ведьм. В месячную ночь нарочно где-нибудь под кручей в яме сидят, притаившись, и ждут. Только заметят – в собачьем виде «огинается» около, сейчас ее в колья (у каждого дубина в руках). Только надо бить по тени. Если бить по ней, то есть по самой ведьме, промахнешься, а по тени – так сейчас завизжит бабьим голосом. Вася Батырев – силач; раз бросился и сгреб ее руками, повернул к месяцу, посмотрел в морду – видит совсем ясно: Гашка Переродова. Ну и били же ее! На другой день Гашка Переродова вышла по воду вся обвязанная и в синяках. «Что с тобой?» – спрашивает ее соседка. «С полати упала ночью…» А к вечеру все знали, с какой полати…

Только и Вася после зачах и долго спустя умер-таки в чахотке, а уж какой силач был!

Они богатые, Батыревы: свой постоялый двор, два дома больших и кухня на дворе; сараи кругом, как у нашей бабеньки.

А раз вот мы переполоху набрались! Маменька была в гостях у Бочаровых, у дяденьки Федора Степановича. Мы сидели на крыльце и рассказывали про страшное. Ночь месячная – хоть иголки рассыпай. Осина слегка шумит круглыми листьями, и на крыльце, и на нас всех тени шевелятся от осины. Было уже поздно и тихо-тихо. Вдруг мы слышим голос маменьки и страшный стук в фортку. Мы все вздрогнули. Доняшка бросилась отворять. Видим: маменька, Яша Бочаров и дьячок Лука Наседкин. Они вскочили во двор и скорее захлопнули калитку, на засов задвинули.

За ними гналась всю дорогу ведьма в виде свиньи. Их ужас оковал. Они остановятся – и ведьма остановится, уставится и ждет. Они пойдут – она за ними. Они рысью – и ведьма рысью вслед за ними. Они едва переводили дух от страху и оттого, что так долго бежали. Зуб на зуб не попадал от страху – бледные!..

Ну, положим, Лука – трус, над ним смеялись, а Яша Бочаров уже большой был – готовился в юнкера, очень храбрый и очень красивый; волосы черные, курчавые, усики чуть-чуть пробивались. У него вся комната обвешана большими географическими картами, и он все учится, учится. Топограф Барановский его готовил в юнкера. Яша и по-французски говорить учился. Они благородные: дяденька Федя – капитан; фуражка с красным околышем и эполетики на плечах. Он – родной брат нашей маменьки.

А мы поселяне, и нас часто попрекают на улице, что мы поселяне, а сами одеваемся как паничи. Мне так стыдно по улице в праздник ходить в новом…

VI. Батенька

На другой день мы удивились. На дворе стояла кибитка, в сарае стояло много лошадей. Хорошие, большие лошади. Ночью приехал батенька.

– Гришка! – Я бросился к работнику. – Ты поедешь лошадей поить? Возьмешь меня с собой?

– Нет, нельзя, нельзя, – говорит Гришка. – Место незнакомое, и лошади строгие! Посмотри-ка вот за загородкой; видишь, какой вороной жеребец? На цепи!

– А ты не боишься? – спрашиваю я.

– Нам чего! Вот и Бориска не боится.

Вижу – новый работник Бориска, русский, сейчас видно; еще молодой малый, серьезный, рослый и красивое лицо: похож на одного извозчика, что обедал у нас еще на постоялом у бабеньки.