Полная версия

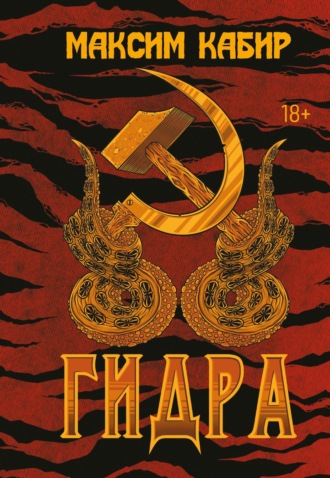

Гидра

Глеб представил, каково это. Чувствует ли что-то Цы Си, испытавшая все прелести Страны Снов, включая рабов-паргиан, отдаваясь какому-то журналисту в реальности?

– Это не мое, Кать. Я – пьяница, но не наркоман.

– Так вот кем ты меня считаешь? – «Разбитые» глаза потемнели, бедра звонко схлопнулись. – Одевайся и больше не приходи в кадатницу. Здесь тебе не публичный дом.

– Кать…

– Меня зовут Цы Си. Деньги оставь на столике.

Было жаль расставаться с псевдокитаянкой. Позже от цыгана Глеб узнал, что милиционеры накрыли притон, Цы Си отстреливалась (Глеб воображал дамский пистолет в затянутых шелковыми перчатками руках) и была убита. Финал, достойный бульварных книжек.

Мирослава Гавриловича статья Глеба привела в ужас. Он процитировал Маленкова: «В советской стране кадатниц не существует!» – и выбросил рукопись в мусорное ведро. Так закончились отношения Глеба с женщинами легкого поведения, криминальным миром и Страной Снов.

На станции Дом Советов он вспомнил жаркую Цы Си, Катю Коновалову, не пожелавшую жить в социалистической реальности. У брюнетки в белом платье была внешность церковной мыши, но такие же пугающие и гипнотизирующие глаза. Она не прятала их за стеклами темных очков, притворяясь слепой, как прочие завсегдатаи курилен. И Глеб почувствовал: произойдет что-то плохое. И угадал.

В туннеле зашумел поезд. Это было командой. Брюнетка сунула в рот коричневый комочек, проглотила не жуя, закричала – Глеб увидел испачканный бурым зельем язык:

– Предвечерний город, встречай меня! Личинки Иных богов, ешьте мой разум!

Люди обернулись на полоумную. Состав вышел из туннеля. Дружинник отклеился от колонны. Глеб шагнул к девушке и успел крикнуть:

– Стой!

Она прыгнула на рельсы. Поезд завизжал тормозами. Глеб отвернулся. Шокированные граждане подходили к краю перрона, качали головами, цедили: наркоманка.

Глеб понял, что убраться из Москвы – не худший вариант. Прочь от самоубийц, пилигримов и тех, кто отрицает их существование. В Яме все будет проще. По крайней мере, там пока не ходят поезда.

Глава 6

«Что-то не так», – подумал человек и проснулся от мучительного сна длиной в недели. Его колотило. Пот струился градом по изможденному лицу. Мозговые извилины с трудом шевелились, точно серое вещество подвергли заморозке, зато активно шевелилось другое: жирное и черное, пожирающее личность человека, подчинившее его волю.

Человек облизал пересохшие губы и вспомнил:

«Енин. Моя фамилия – Енин, я капитан, командир взводов отрядов охраны. Член РКП(б) с двадцать третьего года. В тридцать восьмом арестован за измену Родине, терроризм и контрреволюционную организацию, исключен из партии, в сороковом военная прокуратура закрыла дело, освобожден и реабилитирован. Прошел Польшу и Чехословакию. С сорок седьмого служу в системе ГУЛАГа».

Енин обронил голову на грудь, истощенный мыслительным процессом.

«Не засыпай. Думай».

Струйка слюны потекла изо рта на грязную майку.

«Где ты?»

«Я дома…» – Енин скосил глаза на полку с книгами, фотокарточку покойной жены. Дома – не на острове Й’ха-нтлей, конечно, а в деревне гидростроителей, у темных вод Ахерона. Семнадцать лет его жизни Ахерон назывался Леной, а остров Й'ха-нтлей – Васильевским, но потом все изменилось. Реки, моря и озера породили чудовищ. Балтика исторгла душераздирающую песнь, она шла с самого дна, гулом разносилась по улицам и площадям и звала петроградцев в пучину. Многие приняли ее приглашение. Нева окрасилась кровью, упыри разорили кладбища, а каменные сфинксы обмотались гирляндами кишок. Крейсер «Аврора» залпом из шестидюймового бакового орудия разнес череп гигантскому фосфоресцирующему существу, которое лезло на набережную Красного флота. Стремительно дичающих приспешников Дагона местные прозвали чухонцами…

Образ Ленинграда, даже разрушенного новым порядком, придал силы. Енин поднял голову.

«Изба… конвой… Яма… мы строим Ахеронскую ГЭС… или больше не строим?»

Тошнотворные картинки замельтешили в сознании Енина. Трупы, наполовину погруженные в ил. Брошенная техника. Пирующие твари.

Глаза капитана расширились. Это ведь ночные кошмары, да? Не может быть, чтобы его люди расстреляли безоружных зэков и скормили тела кишащей в котловане нечисти… Кто-то должен был их остановить… Енин или начальник конторы Ярцев…

Или молодой лейтенант, чью фамилию Енин забыл, но отчего-то помнил, каким было на ощупь его горло…

В смежном помещении зазвенела посуда. Енин повернул голову, как поворачивают ручку проржавелого механизма. В дверном проеме виднелась кухня. Стешка, единственная баба, не депортированная из поселка, пронесла чугунный котелок. Запах жареного мяса защекотал ноздри, слюна закапала на впалый живот капитана. За его, капитанским, столом восседал мерзкий уголовник. Серебров? Золотов?

Золотарев!

Он не просто занял офицерскую кухню, но посмел накинуть на голые плечи китель Енина. Он жрал, урча и пачкая подбородок подливкой. Реагируя на сладкий запах, что-то чужеродное всколыхнулось в капитане. Воспоминания, как разряд тока, прошили мозг. Енин стиснул челюсти, кулаки, поджал пальцы ног, выгнул шею, воздел глаза к матице.

Он шел в тайгу вместе со всем офицерским составом. Проводником был Ярцев. И эта процессия вызывала в капитане безотчетную тревогу, процессия, и искривленные ветви лиственниц, и древесные болячки, и оглушительная тишина леса. Солнечный свет едва пробивался сквозь кроны. А на поляне, которая и была пунктом назначения («Я кое-что обнаружил, – сказал Ярцев, – собирай людей»), блеклые лучи перекрещивались, как шпаги.

Гиблое место. Круги мухоморов. Черные дупла и растерзанные, осыпавшиеся перьями тетерева. И вонь… будто под тонким слоем земли – могильник.

– Сан Саныч… – окликнул Енин Ярцева, вставшего спиной к вохровцам.

– Сан Саныч, – сказал он в пустой комнате спустя недели. И вспомнил причину смутной тревоги. – Сан Саныч, ты почему не хромаешь?

– Она меня вылечила, – ответил из недалекого прошлого Ярцев. – И тебя вылечит…

Енин задрожал на стуле.

Енин окаменел на лесной поляне. Из темноты, хрустя ветками, выскочило что-то темное и, как собака, ринулось на капитана. Закричали его подчиненные. Тени заметались по гнусному пятачку. У деревьев, кажется, были щупальца. Или это то, что пряталось в зарослях, хватало военных. Упавший, пригвожденный к прелой листве Енин увидел Золотарева. Зэк-бригадир оседлал капитана, он смеялся, точно гиена, из пасти торчала черная лоснящаяся пиявка.

– Нет, нет, нет, – прошептал Енин в избе.

«Да, – ответила память ернически. – То был храм, и Золотарев причастил тебя. Чувствуешь, как облатка ползает внутри? А что случилось потом?»

– Нет!

Енин уставился на свои пальцы, на кровь, засохшую под ногтями. Дети тайги, дети Ахерона съели его людей, но одному лейтенанту Енин голыми руками разорвал горло. Большими пальцами добрался до трахеи. Потому что не мог ослушаться приказа.

«Кто приказывал тебе?»

«Золотарев!»

«Яма голосом Золотарева. И пока ты убивал лейтенанта…»

«Не я…»

«Что сделал Золотарев?»

«Он… он… – Енин заплакал от бессилия и посмотрел с ненавистью на жрущего уголовника. – Он совершил акт… совершил надо мной акт…»

«Он тебя изнасиловал», – сказала память. Или тварь, переданная Золотаревым. Енин зажмурился, но продолжал видеть. В поселок они с Ярцевым вернулись вдвоем. И стройка обратилась садистским кошмаром. Каждый день они приносили человеческие жертвы. Каждый день конвоиры расстреливали людей в котловане. Работников цементного завода… зэчек… вольнонаемников… других конвоиров… Завод стал концлагерем для тех, в чьей физической силе Яма пока нуждалась. Ведь они продолжали работать… продолжали копать…

Енин распахнул глаза и попытался встать. Найти свой табельный пистолет и прикончить ублюдка, а после пустить себе пулю в висок.

– Очухался, – заметила вставшая в дверях Стешка.

– Быть того не может. – Золотарев поднялся из-за стола и лениво подошел к Ярцеву. Помимо кителя, на нем были только гражданская фуражка и застиранные портки.

– Че, товарищ капитан, ломает тебя?

«Не отвечай! Притворись загипнотизированным! Наберись сил!»

Бригадир резко выбросил руку и накрыл ею макушку Енина. Ощущение было такое, словно из пальцев Золотарева растут оголенные провода под напряжением. Енин задергался, как на электрическом стуле. Паразит развернулся внутри, и притворяться не понадобилось. Сознание угасло. Тьма заполнила череп. Енин снова забыл: лейтенанта, поляну, свое имя… Золотарев всмотрелся в его потухшие глаза, громко отрыгнул ему в лицо. Прогулялся к полке, напевая:

– Огней так много золотых… на улицах Саратова…

Он снял с полки первую попавшуюся книгу. Для Енина эти сборники были как глоток ленинградского воздуха; зная про насмешки, он возил их с собой из одной дыры в другую.

– Николай Гу-ми-лев, – по слогам прочел бригадир. – «Огненный столп». С ятями, надо же. А в слове «столб» ошибка. – И он подмигнул Стешке: – Вишь, я грамотный. На. – Он ткнул книгу Енину. Капитан покорно взял ее. На безмятежном лице высыхал пот. – Читай вслух.

Енин открыл книгу наугад.

– Я долго шел по коридорам, кругом, как враг, таилась тишь. На пришлеца враждебным взором…

– Дуня! Подь сюда.

– Смотрели статуи из ниш…

– Дунька! – Золотарев сел напротив Енина и стянул до щиколоток портки. На его бедре синела наколка – гора черепов. – Ты читай, читай.

– В угрюмом сне застыли вещи. Был странен серый полумрак.

– Вещи, – тихо повторил Золотарев, разминая в пальцах член. – Молотки и клещи, мля.

– …мой взор горящий был смущен едва заметною фигурой в тени столпившихся колонн…

Дуня, самая молодая и привлекательная из зэчек, проскользнула в комнату. Она была полностью обнажена, но капитан Енин не уделил этому факту ни секунды внимания.

– Коза голожопая, – сплюнула Стешка и ушла к печи.

– Мерзко крался шепот хриплый: «Ты сам пришел сюда, ты мой!»

– На, – помахал твердеющим членом Золотарев.

Дуня покорно опустилась на колени. Как и Енин, она не могла сопротивляться Золотареву и тьме, которую Золотарев в ней поселил. Спину и бока молодой женщины покрывали глубокие царапины, на тощих ягодицах краснели следы от укусов.

– Мгновенья страшные бежали, и наплывала полумгла…

Дуня зачмокала ртом. Золотарев закинул руки за затылок.

– Хорошо-то, матушка, как.

– И бледный ужас повторяли бесчисленные зеркала.

Глава 7

Добраться до Якутска было половиной дела. Выяснилось, что корабль в Яму отплывает только завтра. Глеб, контуженный двенадцатичасовым перелетом и разницей в часовых поясах, пошатался по пристани и, вздохнув, отправился в город.

Вечная мерзлота встретила духотой и двадцативосьмиградусной температурой. Ни ветерка, воздух сухой, знойный и плотный, хоть на хлеб намазывай. Пришлось стянуть куртку. Не верилось, что еще утром он похмелялся в Москве.

Якутск был большим пыльным селом, глухоманью. Русская Церковь Азатота в годы войны частично вышла из подполья, но в Белокаменной ее адепты не бросались в глаза. Здесь же Глеб за час насчитал пяток богомольцев, бледных последователей «вечно жующего султана демонов» с характерными спиралями на шеях.

Каменные дома были в центре – крепыши, приподнятые на коротких сваях. Но основу жилищного фонда составляли деревянные развалюхи, все кривые, перекосившиеся от проделок почвы, с волнистыми крышами и заборами и накренившимися калитками. Отдельные дома, судя по неэвклидовой геометрии углов, были порождением Сдвига. От прямого взгляда на них начинала болеть голова.

И никакого асфальта: в лучшем случае – брусчатка, чурки, уложенные торцом и знатно разболтанные.

Глеб снял номер в гостинице на Ленина, избавился от туристического рюкзака и пошел гулять. Широкий проспект со скудными ивовыми насаждениями упирался в черную десятиметровую глыбу, прорезавшуюся из земли как вампирский клык. Глеб рассматривал ее из окошка столовой, уплетая пирожки с ливером, пюре и отбивную. Раздатчица, цедящая березовый сок, носила такое лицо, словно у нее в роду были гробовые плиты, а лица парочки соседей по столикам-грибам драпировала дерюга, и словоохотливый Глеб не решился заводить разговор.

«Прав Гаврилыч, – размышлял он, блуждая по мощеным улицам. – Никого у меня нет, никто не ждет…»

Его личная жизнь сводилась к нескольким ярким, оставшимся в прошлом романам. Настоящих друзей не завел, одних собутыльников. Мама умерла в пятидесятом. Была работа, а что работа? Сегодня ишачишь, завтра – с бедолагой Черпаковым хлебаешь казенные щи.

«Какая, к черту, разница – Москва, Сибирь? Везде Яма…»

Пыль забивалась в ноздри. Редкие машины волокли за собой пышные пылевые шлейфы. Глеб чувствовал себя ссыльным, декабристом, народовольцем, участником польского восстания, братом тех, в честь кого были названы чумазые улицы: Чернышевского, Короленко, Орджоникидзе. Прочел полустертую надпись на горбатой избе: «Мерзлотовед».

«Тоже, что ли, податься в мерзлотоведы. Хорошее слово, емкое…»

Он собирался продолжить путь, но из-за кривого домишки вышел человек в рясе. Капюшон прикрывал волосы и хоронил в густой тени лицо. Пульс Глеба ускорился, он втянул в себя знойный воздух.

На улице больше никого не было. Священник шагал к застывшему чужаку, низко опустив голову. На рясе серебрились спирали и символы ядерного хаоса. Пыль клубилась вокруг, но одеяние священника было чистым, черным, как космос.

«Это он, – мелькнула абсурдная мысль. – Выбрался из-под обломков немецкого истребителя и нашел меня. Убийца Мишки, у него шпилька в рукаве…»

Душа ушла в пятки. Тень схлынет, и тварь явит трусливому мальчишке оплывшую морду, спекшиеся очи и бесконечную скважину глотки… Священник поднял голову.

Самое обычное лицо. Даже благородное. Очки, бородка…

Служитель Азатота прошел мимо, не обратив на Глеба никакого внимания.

«Дурак, – обругал себя Глеб, выдыхая. – Хорошо, деру не дал».

Сконфуженный, с горьковатым привкусом во рту – отбивная была отвратительной, – Глеб поплелся обратно к центру. Приметил краеведческий музей, зашел. Рассматривал пожелтевшие карты, гравюры, панцирь ми-го, убитого в Гражданскую. За ним по пятам следовал сотрудник музея, пыльный, как город, старичок. Руку старичок держал во внутреннем кармане пиджака, будто прятал там пистолет и готов был пальнуть в посетителя, если тот покусится украсть экспонаты.

– Уважаемый, – сказал Глеб. – А что на Ленина за обелиск стоит?

– Могильник, – пискнул дед. – Древнекаменного века. В восемнадцатом году вылез из земли, вот и стоит. Вы золото ищете?

– Нет. Лэповцев.

– А. Это вам в Яму надо.

– Знаю. Ну, спасибо. – Глеб направился к выходу, остановился у чучела мамонтенка. – Может, дерябнем?

– Хах! – Старик, словно того и ждал, выхватил из пиджака початую бутылку.

Утром Якутск выглядел еще гаже. Порт вонял лошадиной мочой, плавучие краны напоминали уродливых аистов, а теплоход, идущий в Яму, Глеб, кажется, видел на иллюстрациях к приключенческим книгам Хаггарда; он был настолько ветхим, что журналиста заранее замутило.

– Купи! – каркнули под руку. Глеб уставился на женщину с ведром раков. Половина ее лица исчезла под лиловатой опухолью. Единственный глаз сверлил чужака враждебным взглядом. – Рупь – ведро.

– Нет… благодарю… – Глеб поспешил к трапу. Изувеченная женщина смотрела вслед.

«И зачем бухал?» – Сквозь похмельную мглу всплывали байки музейного работника. Яма, Оймяконское чудовище, дракон, спящий под слоем мерзлого грунта…

Буксирный пароходик тронулся, утонул в удушливом мареве Якутск. Поплыли утыканные кривыми соснами песчаные бугры, холмы, стойбища плакучих ив, заброшенный поселок судоремонтников на пологом берегу, сожженная база «Цветметзолота».

«Завяжу, – думал Глеб. – Хотя бы до Москвы. В тайге – ни капли».

Ахерон нес корабль к Ледовитому океану, сужаясь в верховьях. Черепушками водяных поднимались из пены скалистые островки.

– А я в холодной воде паникую, – сказал Глеб загорелому речнику. За час до этого речник поведал, что ржавый пароход – американского производства и принимал участие в Первой мировой войне.

– Кранты тебе, – спокойно изрек речник, здешний Харон.

На уроках географии учили, что Ахерон многократно у́же и глубже Лены, которая текла тут раньше. Берега изменились вместе с новой рекой, подстроились под русло. Землепроходцы прошлого очумели бы. Глебу казалось, он угадывает в морщинах гранита, в природном рисунке пылеватого суглинка очертания чьих-то исполненных ненавистью харь.

– Вот мы и в Яме, – сказал речник.

Пароход не развалился в пути, доставил пассажира на пристань. Поселок Рубежка растянулся по береговому склону, занял террасы. Смуглые, скуластые автохтоны смотрели на гостя с любопытством, но без враждебности. В сельмаге слитками серебра лежала рыба: нельма и омуль. Глеб заикнулся про лэповцев, продавщица свистнула кладовщику-якуту.

– И откуда вы такой симпатичный? – спросила, выпячивая увесистый бюст.

– Из самой Москвы к вам командирован.

– Из Москвы, – посмаковала продавщица. – Да есть ли она – та Москва?

– А этого, уважаемая, никто не знает.

– Водочки?

– Да. Нет. Обойдусь.

Кладовщик подогнал «газельку», и они рванули в тайгу. Откинувшись на сиденье, Глеб любовался пейзажем. Тряская гравийная дорога пролегала параллельно Ахерону. Нежно-зеленая хвоя услаждала взор. Над заболоченными озерцами пикировали стрекозы. Сотни километров тайги – размах окрылял городского жителя.

Пересчитав колдобины, «газель» вырулила на лесную просеку. Следы шин большегруза были единственным признаком цивилизации. В зарослях щебетали птицы, вскарабкалась по стволу белка. Машина остановилась. Приехали.

Якут наотрез отказался от денег, салютовал гостю и был таков. Навьючив рюкзак, Глеб зашагал к веретенообразной поляне. Лагерь сезонников состоял из громадной брезентовой палатки и мобильного балка, какие перевозят с помощью полозьев. Тут же припарковались лесовоз и мотоцикл марки «Ковровец», громоздились ящики. Выбежавшая на запах пришлеца дворняжка звонко залаяла.

– Цыц, Блох! Стой, кто идет?

– Свои!

Из-за тягача вышел здоровяк с волосами и бородой цвета осенней листвы. Футболка облепила могучий торс. Рука Глеба утонула в дружелюбной лапище.

– Журналист, значит? Нам сообщали.

– Глеб Аникеев.

– Вася Слюсарев. Бугор.

– Кто?

– Бригадир. За командира сейчас – начальник подстанции до августа в Иркутске. Как добрался? Голодный?

– Есть немного…

– А у нас есть немного поесть. – Вася раскатисто захохотал и немедленно понравился Глебу. А пес, убедившись, что пришлец – не враг, замахал хвостом и позволил себя почесать.

– Ну, айда, – сказал Вася. – Познакомлю с пацанами. Сегодня выходной.

В палатке выстроились в рядок нары. Стояли стол, походная печь. Бородатые мужики потянулись к гостю. Жали руки, представлялись, не зло хохмили про ссылку. Глеб растерялся, но Вася хлопнул его по плечу:

– Время есть, всех запомнишь, близнецов Терлецких научишься различать.

– Ни в жизни! – хором сказали искомые близнецы.

– Запомни главного. Главный где?

– Я думал, ты – главный.

– Главный – всегда котловой. Кок то бишь. Муса!

– Тутоньки. – В палатку заглянул коренастый казах, придирчиво осмотрел журналиста. – Худой, – сказал. – Прокормим.

Лэповцы ободрительно заухали, и напряжение окончательно покинуло Глеба. Он, дурак, ожидал придирок, косых взглядов: москвич, писака.

– Но учти, – строго сказал Муса. – Пока ты здесь – ни капли алкоголя.

– Да… да, конечно… я не то чтобы охоч…

Муса заулыбался.

– Шучу я! К вечеру пива сварю. Ни капли алкоголя… а как же…

Вечером сезонники, двадцать семь человек плюс столичная пресса, собрались у костра. Муса подал кашу со шкварками, варенье и пиво, нахимиченное из мальтозы. Пиво оказалось вкусным. Каша – бесподобной. Кто-то играл на гитаре, кто-то травил анекдот про Ктулху в мавзолее. Задавались вопросы: как там, на материке? Наш Кастро или не наш? Смогут ли американцы усмирить демонов, пробудившихся на Аляске? А если на Аляске демоны, говорили, значит, она точно – наша.

Глеб улыбался, переполняемый давно забытыми эмоциями. Отвечал, острил, пародировал Мирослава Гавриловича, произносил тосты. Запрокинул лицо к небу. Мириады звезд сияли над тайгой. И вдруг в ясном свете луны полыхнула, раскроила пополам небосвод ветвистая молния.

У Глеба перехватило дыхание. Так красиво, так необычно это было. Молния зафиксировалась в небе, точно ручьи текущей магмы. Гром не грянул. В шумливой лесной тишине молния побыла и медленно, частями, исчезла, отпечатавшись на сетчатке.

– Вы это видели?

– Поживешь с нами – еще не то увидишь. – Бугор Вася затянулся папиросой. – Яма. В Яме все может быть.

Глава 8

Приняв душ, пленники уснули без сил, словно мыльная вода размягчила кости. В импровизированной тюрьме стоял храп, зато не так воняло. Лишь Заяц не спал. В темноте оглаживал рукоять самодельного ножа и представлял яремную вену Золотарева.

Это был первый раз за весь период в аду, когда им разрешили помыться. Перед глазами Зайца стояли истощенные тела, кожа и кости, будто те фотографии из Освенцима. Заключенных не отличить от вольнонаемников. Заяц, как и весь персонал земснаряда, добровольно приехал в тайгу, и отношение к его команде у ненавистных конвоиров было особым. Да, их поселили с остальными зэками в цеху загнувшегося цементного завода, их кормили отходами и охраняли, как остальных. Ни шагу без присмотра вохровца. Но за три недели ада не погиб ни один коллега Зайца. В то время как спецконтингент, инженеров, электриков, прочих специалистов казнили ежедневно. Казнили заведующего культурной пропагандой и секретаря комсомольской ячейки. От изначального количества прибывших на возведение ГЭС осталась едва ли четверть… А их не трогали, словно было так важно, чтобы земснаряд продолжал работать. Не для постройки плотины, нет. Они сами не понимали, чем занимаются, но единственным способом сохранить шкуру было продолжать расчищать дно акватории, вынимать грунт. Скалиться от бессильной злобы, наблюдая, как нелюди Золотарева кормят чудовищ…

Золотарев…

Забывшись, Заяц укололся острием ножа. Пососал палец, чувствуя привкус крови.

Вечером они, как обычно, копали котлован. Зэки использовали лопаты и кирки, привилегированная команда земснаряда – буровую установку, пульпопровод и раствор, вымывающий из скважины отходы. Заяц с ужасом думал о том, что их, экипаж «Ласточки», прочие заключенные ненавидят. Ему даже приснилось, что его убили – не монстры, не конвоиры, а усталый пленник-гидравлик. Подошел и сунул в печень заточку.

Жизнь Зайца сложилась так, что за восемнадцать лет он ни разу не видел мертвых людей вблизи. Только соседских старух и стариков в гробах – мельком, издали. А теперь… это не война, хуже войны. Забой скота. Крики раненых, извивающиеся в жиже тела. Кто-то пытался плыть к судну, как к спасительной шлюпке, но чудовища настигали в воде. Оплетенные щупальцами бедолаги напоминали кадры из «Двадцати тысяч лье под водой» – экранизации Жюля Верна с Галиной Печорской в роли Жаклин Тюссо. Заяц смотрел этот фильм пять раз. Однажды студентам училища технического флота предложили поработать на земснаряде. Он согласился первым. На «Ласточке» его ласково называли Юнгой.

Весной, когда все еще было нормально, когда работа имела смысл, никто никого не убивал, а Ярцев, ныне порабощенный Гиммлером Золотаревым, приносил на судно халву и колбасы – угощал экипаж, – Заяц задал старшему коллеге Кандыбе вопрос. Разглядывая с палубы трудящийся спецконтингент и охранников с овчарками, он спросил:

– А зэки бунтуют?

– Ты про что? Антисоветчиной веет, Юнга.

– Просто интересно. Их вон – много. Охранников меньше, ясно. Да, у них оружие, кто-то погибнет, но другие завладеют винтовками и автоматами.

– А дальше что? Вернутся попутками по домам, устроятся на работы и заведут семьи?

– Ага, идиотский вопрос, – согласился Заяц.

Их и сейчас, после стольких вечерних кормлений, было больше. К тому же «нормальных» конвоиров казнили, как и всех прочих, и постреляли сторожевых собак. Заяц посчитал: уцелели тридцать вохровцев. И эти тридцать… они не спали. Никогда. И были выносливы и сильны. Но даже если вообразить, что пленники сумеют снести кордон, втоптать гадов в грязь, им ни за что не справиться с чудовищами.

В темноте образы скользких тварей, крадущихся по склонам котлована, впились в мозг Зайца. Они и сейчас там, за хлипкими кирпичными стенами, за бетоном шандоров, в темноте между ряжами. И, как ни парадоксально – этому слову Зайца научил багермейстер, – рабский труд защищал пленников и от монстров тоже.