Полная версия

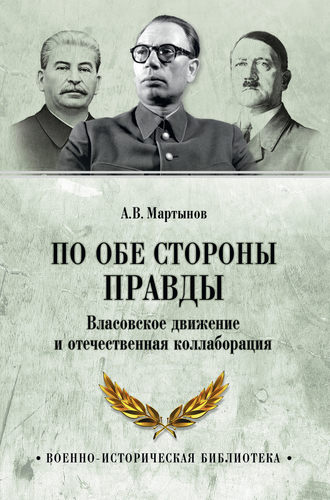

По обе стороны правды. Власовское движение и отечественная коллаборация

Возможно, конец октября ознаменовался новым расширением деятельности «Белых крестов». К этому времени часть эмигрантов начала пропаганду среди военнослужащих РККА. Судя по всему, инициатива исходила от самих коллаборантов. Так, Николай Ранцен составил текст листовки, «после разговора с военнопленными о… всех листовках, которые наши самолеты сбрасывают на советской территории»[356] (Приложение 1).

Несмотря на продолжающийся приток эмигрантов, в «Белых крестах» происходит изменение в формировании начальствующего состава отряда. Чаще на должности командиров назначают бывших офицеров РККА. Сами же «кресты» превысили по численности батальон[357]. Правда, регулярные бои с Красной армией, особенно в ходе отступления частей вермахта от Москвы, принимали ожесточенный характер, а сам отряд, как и другие соединения немцев, «уменьшался скоропостижно»[358].

Вот одно из описаний боя, данное Николаем Ранценом: «Советы три раза атаковали нас, атаки были отбиты. Вечером, когда стемнело, мы хотели уже отступить, как советы вновь пошли на нас в атаку с танками. Окружили со всех сторон. Было совершенно темно… Кое-как удалось нам пробить проход и уйти. Было снова ранено два офицера и много солдат. Как я остался жив – не знаю. Вся моя шинель в сгустках крови, так как вокруг падали люди, подкошенные пулеметом»[359].

К сожалению, воспоминания Гешвенда и Светлова ограничиваются упоминанием участия «Белых крестов» в боях под Москвой и Ржевом. Мемуаристы лишь указывают, что после отставки Штрауса и ранения Векманна сменившие их Вальтер Модель и Ганс Кребс отнеслись прохладно к возможности расширения «Белых крестов» и ничего не делали для решения вопроса коллаборации в политическом ключе («были равнодушны»)[360]. Последнее утверждение ошибочно. Подполковник Русской армии генерал-лейтенанта Петра Врангеля Андрей Архипов вспоминал, как в конце мая 1942-го с группой переводчиков через Смоленск прибыл в 9-ю армию. «Меня отправили в город Духовщину на формирование батальона из русских пленных»[361]. В любом случае реконструкция истории «Белых крестов» остается вопросом будущих исследований.

В исторической литературе сложилась концепция, будто «Белые кресты» были образованы на базе 9-й моторизованной роты гауптмана Георга Титьена, которая также входила в 18-й пехотный полк 6-й пехотной дивизии. В дальнейшем она фигурировала как штурмовая (по другой версии, добровольческая) группа Титьена[362], которая к сентябрю 1942 года состояла из 628[363], 629 и 630-го батальонов. В декабре 1944 года 628-й и 630-й батальоны группы Титьена вошли в состав ВС КОНР (629-й батальон был после боев в Нормандии в сентябре 1944 года расформирован)[364].

Вместе с тем в воспоминаниях Светлова Титьен не упоминается, а у Гешвенда указано, что «кресты» подчинялись его группе лишь «технически и административно… (снабжение, амуниция, лекарства)»[365]. Вероятно, это было временное подчинение, так как мемуаристами ничего не сказано о включении «Белых крестов» в состав ВС КОНР. Также Гешвенд писал, что в составе 9-й армии «до самого конца, до последней битве на Одере… оставались или пришли новые русские»[366]. Окруженная 9-я армия была деблокирована 12-й армией генерала танковых войск Вальтера Венка и 7 мая 1945 года сдалась американским войскам в районе Эльбы[367].

Следует отметить, что, в отличие от попыток включить в состав ВС КОНР Главное управление казачьих войск Краснова или Зондерштаб Р Хольмстона-Смысловского, каких-либо активных действий по слиянию «Белых крестов» с РОА Власов не предпринимал. Правда, часть русских коллаборантов из «крестов» к Власову все же перешли. Так, в частности, ротмистр Борис Карцев в дальнейшем служил в 3-й пластунской дивизии имени полковника Кононова (15-й казачий кавалерийский корпус) и вместе с ним вошел в состав ВС КОНР[368]. После войны был депортирован в Советский Союз и осужден[369].

Приложение 1

Граждане России, русские люди, бойцы русской армии!!!

Кончайте войну! Сдавайтесь! Германская армия непобедима, и оказывать вам ей сопротивление бесполезно.

Москва через несколько дней будет в руках германских войск, – это вы сами видите.

Зачем же проливать зря кровь?

Зачем?..

Сдавайтесь, переходите через фронт, не бойтесь, примут вас здесь хорошо[370].

Опомнитесь, русские!!!

Все население желает скорейшего окончания войны. Ваши семьи ждут вас домой, кончайте!!!..

С приветом! Ваши братья.

(Источник: Записная книжка Николая Ранцена. Л. 363.)

Глава 2. Русская национальная армия

В отличие от Алексея фон Лампе, так и не дождавшегося положительного ответа из штаб-квартиры вермахта, другому сотруднику РОВСа, бывшему офицеру императорской армии, ветерану Гражданской войны, а теперь капитану абвера Борису Алексеевичу Смысловскому (он же Хольмстон-Смысловский, он же Артур фон Регенау) повезло больше.

Руководитель отдела контрразведки у Хольмстона-Смысловского подполковник Сергей Каширин позднее вспоминал, что «приближавшиеся военные события 1941 г. на Востоке особенно остро переживались русскими военно-национальными организациями, фактически находившимися на будущем театре военных действий, то есть в Польше, где в Варшаве действовал Восточный отдел Русского общевоинского союза. Командовал этим отделом генерал Трусов, его начальником штаба был гвардии капитан Смысловский[371]. Весной 1941 г. генерал Трусов (генерал-майор, участник Белого движения в рядах Северо-западной армии, Валериан Трусов. – А. М.) с капитаном Смысловским едут в Берлин к председателю объединения общевоинских союзов генералу фон Лампе для принятия мер к созданию и организации русских национальных вооруженных сил за рубежом». Как уже упоминалось, переговоры фон Лампе с фон Браухичем ни к чему не привели, а потому «фон Лампе разрешил своим офицерам действовать по собственному усмотрению. Инициатива дальнейших переговоров с немецким командованием переходит в руки капитана Смысловского. Мостом для этих переговоров служит факт окончания им высшего военного образования в Труппенамт[372] и обширные знакомства в среде германской армии»[373].

В ходе переговоров с чинами OKW согласие на формирование русской части было получено, а сам капитан Смысловский был зачислен в состав вермахта в чине майора под псевдонимом Артур фон Регенау[374]. Уже в июле 1941 года им был сформирован в составе группы армий «Север» русский учебный батальон для сбора дополнительной информации о противнике (Lehrbatallion fur Feind-Abwehr und Nachrichtendienst) численностью примерно 1000 человек. Последний также являлся школой по подготовке разведчиков и диверсантов, а также занимался контрпартизанской деятельностью, в частности, в форме сбора информации, разложении отрядов Сопротивления.

Основу отряда составили эмигранты, а потому учебный лагерь при батальоне играл очень важную функцию некоего моста между диаспорой и метрополией. По мысли фон Регенау, она заключалась «в том моральном воспитании, принципы которого выразились в “слиянии душ” – советской, не знавшей, но чувствовавшей Россию, и эмигрантской – знавшей старую Россию, но не знавшей ни Советского Союза, ни советских людей. У советских людей пробуждалось чувство “русскости”, проявлявшееся в активном национализме, а у эмигрантов этот национализм обрастал в живое и трепетное тело и очищался от иноземщины»[375].

Позднее были созданы лжепартизанские отряды, что привело к увеличению числа прямых столкновений с повстанцами.

Вот как сам Артур фон Регенау описывал первый бой батальона против народных мстителей. Обычно сухой в своих повествованиях, он, стремясь показать «красоту напряжения», использовал довольно банальные образы: «поднимается шум просыпающейся природы», «чирикают птички». События происходили «в слегка морозную ночь северной осени», когда «батальон силою 400 штыков вышел из своих казарм и потянулся к месту боевой операции. На рассвете, развернувшись в боевой порядок двумя ротами, оставляя третью в резерве, батальон начал входить в высокий лес». За последовавшей перестрелкой коллаборантам удалось не только убедить партизан прекратить огонь, но и объединить свои усилия для дальнейшей борьбы с большевизмом. «Через 40 минут огонь резко оборвался… А потом из лесу начали выходить первые, отдельные солдаты. Появилась голова выходящей колонны. Смешанной колонны национальных русских добровольческих солдат с их “зелеными лесными пленниками”. 400 солдат… батальона, потеряв двух убитыми и 14 ранеными, маршировали в свои казармы, ведя, вернее, идя совместно с 844 партизанами. Боевой, вернее, политический экзамен был выдержан блестяще. В лесу, через линию боевого огня, русские сговорились с русскими. Воевать им было нечего. Впереди их ждало общее – Российское национальное освободительное дело»[376].

К февралю 1942 года в подчинении Хольмстона-Смысловского находилось уже 12 батальонов, распределенных по всему Восточному фронту. Они воевали как против частей Красной армии, так и против партизан. В ходе операций подразделения коллаборантов часто перебрасывали с одного участка на другой, что негативно сказывалось на физическом и психологическом уровне бойцов[377]. Их численность составляла 10 тыс. (по другим сведениям, 20 тыс.) человек. На 85 % они были укомплектованы бывшими бойцами и командирами РККА, а на 15 % – белыми эмигрантами и их потомками[378]. В частности, адъютантом фон Регенау был лейтенант Красной армии, ветеран советско-финляндской войны Михаил Сохин. Данная статистика опровергает утверждение Мюллера о том, что части Хольмстона-Смысловского состояли «из числа эмигрировавших на Запад бывших царских офицеров и необстрелянных новобранцев»[379].

Тогда же на основе части батальонов был создан 1001-й гренадерский полк абвера[380]. Постоянное пополнение профессиональными кадрами способствовало расширению масштабов деятельности. В феврале 1943 года было получено разрешение реорганизовать вверенные Хольмстону-Смысловскому соединения в Особую дивизию «Р» («Россия»), или «Зондерштаб Р» (Sonderstab Rußland) с формальной численностью в 10 тыс. человек. В письме к князю Лихтенштейна ее командир утверждал, что «нашей задачей снова была фронтовая разведка и борьба в тыловых районах с находившимися там коммунистическими бандами»[381].

Центр Зондерштаба располагался в Варшаве сначала на улице Хмельна, дом 7, а затем Новы Свят, 5, под видом «Восточно-строительной фирмы Гильзен». К этому времени его структура включала в себя 4 отдела: 1-й (оперативный), 2-й (контрразведки), 3-й (пропаганды), 4-й (административно-финансовый). На данном этапе основной упор делался не столько на диверсиях и разведке, сколько на контрпартизанской борьбе. Смысловский считал, что движение Сопротивления началось, по его мнению, поздней осенью 1941 года как «партизанские шалости»[382]. В реальности уже в конце июля командующим тыловыми районами было разрешено формировать охранные части из бывших военнопленных[383], а в приказе Кейтеля № 002060/41 от 16 сентября 1941 года признавалось, что «с самого начала военной кампании против Советской России во всех оккупированных Германией областях возникло коммунистическое повстанческое движение»[384]. Сам же Смысловский стремился не допустить роста партизанской активности до «фактора уже не тактического, а стратегического значения»[385]. Думается, что он лучше представлял опасность роста народной борьбы, чем немцы, считавшие, что 55 % лесных солдат составляют «лица, насильственно завербованные или вынужденные присоединиться к партизанам под влиянием разного рода принудительных мер, колеблющиеся двурушники», в то время как остальная часть партизан делилась на следующие доли: 20 % коммунисты, 15 % евреи и лояльное советской власти население, 10 % мародеры, уголовники, ищущая приключений молодежь[386]. С целью противодействия движению Сопротивления глава Зондерштаба организовал широкую агентурную сеть на оккупированных территориях под видом служащих хозяйственных, дорожных заготовительных учреждений, разъездных торговцев и т. д. Так, например, в Житомире она располагалась под маркой «Конторы маслопрома»[387]. Одновременно в ряде городов (Псков, Киев, Симферополь) были созданы резидентуры Зондерштаба.

Впрочем, не все контрпартизанские операции завершались столь мирно, как описанная выше. В июне 1943 года начальник полиции безопасности и СД генерального округа «Белоруссия» оберштурмбаннфюрер Эдуард Штраух рапортовал: «В обнаружении и ликвидации партизанской группировки, действовавшей западнее автострады Минск – Слуцк, принимали участие работники резидентур Зондерштаба Р. Результаты проведения операции: убито 415 человек, взято заложников – 617, сожжено деревень – 57, выселено 215 семей. Обезврежено коммунистов, партизан и сочувствующих им – 1050 человек, из них 175 расстреляно на месте, остальные находятся под стражей»[388].

Последнее опровергает утверждение Хольмстона-Смысловского о том, что «более четырех лет… мы сотрудничали только с немецким вермахтом, который, будучи единственным, кто имел власть, воевал против Советской России»[389]. Вряд ли военные преступления в ходе описанной операции совершали только чины СД. С января 1942 года многие операции Зондерштаба проводились совместно с политическими спецслужбами рейха. Парадоксально, но инициатива, как правило, исходила от руководства абвера, которое если не враждовало, то конкурировало с СД[390].

Вместе с тем сотрудники Хольмстона-Смысловского продолжали готовить радистов, которых охотно брали не только немцы, но и их союзники из венгерских, румынских и итальянских спецслужб[391]. Вскоре у Зондерштаба возникло еще одно направление деятельности. Каширин вспоминал: «При продвижении дивизии на восток выяснился факт, что наряду с советским партизанским движением в германском тылу, присутствует также и антисоветское партизанское движение в тылах Красной армии[392]. Это давало широкие возможности для организации вооруженной борьбы в глубине Советского Союза и для создания русской национальной вооруженной силы на территории России. Работа в этом направлении дает более 20 000 бойцов-партизан по ту сторону фронта, установивших… связь со штабом нашей дивизии… Идет громадная работа по насыщению партизанских отрядов русским национальным командованием, офицерами связи, инструкторами… бывшими советскими людьми»[393]. Об этом свидетельствуют и советские документы: «Действия Зондерштаба Р нанесли серьезный ущерб тылу наступавшей Советской (sic! – А. М.) армии»[394]. Правда, работа разведывательной сети нередко бывала малоэффективной в силу не всегда профессионального исполнения заданий. Например, агент Линок сообщал: «Куст № 2, дня 15 апреля 1944 года. Донесение. Я, десятник № 10 из куста № 2 доношу, что 13 апреля по железной дороге проехало 4 эшелона на Ровно. В эшелоне везли 7 “катюш”, орудия и танки. Ехало также в них много красных. Из Ровно на Сарны проехало 4 поезда с красными. 14 апреля по железной дороге проехало 5 порожних поездов на Ровно. На Сарны прошел один порожний поезд. Сегодня с моста красные ходили в село за продуктами. На мосту стоит всех 10»[395].

Сотрудник Зондерштаба капитан Георгий Клименко рассказал о действиях одной из таких частей: антикоммунистического партизанского отряда имени А.В. Суворова. Он был создан для действий в тылу Красной армии в районе Смоленска. Несмотря на то что «штаб дивизии… уже задолго до этого подбирал соответствующих людей, вел подготовку, и отряд около 150 человек находился при штабе», переброска его в оставляемый немцами район прошла в спешке[396].

Действия отряда были стандартны для подобной ситуации и не отличались от тактики советских партизанских формирований. Бойцы занимались разведкой, нападали на небольшие соединения Красной армии и гарнизоны, также велась «рельсовая война». Связь с «большой землей» поддерживалась по радио и посредством курьеров, забрасываемых через линию фронта. «Отряд пополняется новыми партизанами из местного населения, из пленных и из людей, преследуемых органами советской власти». Со временем образуется взвод девушек-партизанок[397].

Первоначально, отряд предполагалось использовать в глубоком тылу, но в первой половине 1944 года был получен приказ двигаться ближе к фронту. После начала операции «Багратион» (23 июня – 29 августа 1944 г.), завершившейся разгромом группы армий «Центр», партизаны получили «последний приказ штаба фронта: выходить и идти на соединение с немецкими частями. Связь прерывается. Советские войска прорвали фронт в нескольких местах. Немцы отступают. Партизанскому антисоветскому отряду имени Суворова с трудом удается выскользнуть из советских рук. Около Витебска он соединяется с немецкими частями»[398].

Но не всегда создание и заброска отряда в тыл Красной армии проходили удачно. Так, 12 декабря 1944 года отряд Юрия Луценко во время десантирования был разбросан над местом высадки. Из-за крайне низкой профессиональной подготовки его членам не удалось собраться, и все бойцы в течение нескольких дней были захвачены органами контрразведки[399].

Помимо отрядов сотрудники Зондерштаба забрасывали и отдельных разведчиков, и диверсантов. Бывший полковник Красной армии Михаил Шаповалов (оперативный псевдоним «Раевский»), до того как возглавить штаб частей Хольмстона-Смысловского, занимался агентурной работой в советском тылу[400]. В случае успешного выполнения двух заданий агент помимо наград (Знаков отличия для восточных народов или Железных крестов) получал возможность продолжить службу вольноопределяющимся в одной из немецких частей с правом проживания не в казарме, а на частной квартире[401].

Эффективные разведывательно-диверсионные действия нацистских спецслужб, в том числе и Зондерштаба Хольмстона-Смысловского, вынудили Москву к реорганизации тыловых районов. 13 марта 1942 года было принято Положение «О пограничных войсках СССР, охраняющих тыл действующей Красной Армии».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

В 1814 году генерал вернулся в Россию. После создания Королевства Польского в составе Российской империи (1815) состоял членом польского военного комитета, был сенатором.

2

Тарле Е. Крымская война. В 2 т. М. – Л.: Издательство Академии наук СССР, 1941–1944. Т. 2. С. 20.

3

Леонтьев К. Сдача Керчи в 55 году // Он же. Полное собрание сочинений и писем. Т. 6. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 645.

4

Павлов Д. Русско-японская война 1904–1905 гг.: Секретные операции на суше и на море. М.: Материк, 2004. С. 160–262. См. также: Павлов Д.П., Петров С.А. Полковник Акаси и освободительное движение в России (1904–1905 гг.) // История СССР, 1990. Т. 6. С. 53–71.

5

О роли германского генштаба в финансировании революции 1917 г. см.: Zeman Z. Germany and the Revolution in Russia (1915–18). Documents from the Archives of the German Forin Ministry. London, 1958; Мельгунов С.П. Золотой немецкий ключ большевиков. Нью-Йорк: Телекс, 1989.

6

См. заметку в казачьем коллаборационистском официозе о Семенове: П. Гр. Казаки в Маньчжу-Ди-Го // На казачьем посту. Т. 19. Берлин, 1944. С. 9.

7

В конце войны Семенов выразил готовность подчинить свои части (60 тыс. человек) Власову (Семенов А.С. Атаман Семенов: Малоизвестные факты биографии // Новый часовой. Т. 2. 1994. С. 188).

8

Прянишников Б. Новопоколенцы. Силвер Спринг: б. и., 1986. С. 214.

9

Яцевич А. Шумит тайга. Рио-де-Жанейро: Издание книжного магазина «Александр Северинг», 1955. С. 62–69. Фрагменты под названием «Тайга шумит» печатались под псевдонимом «Я. Александров» в газете послевоенного объединения власовцев (СБОНР) «Голос народа». Мюнхен, 27.01.52.

10

Александров К.М. Русские солдаты вермахта. Герои или предатели. М.: Яуза; Эксмо, 2005. С. 8–60; Голдин В.И. Роковой выбор. Русское военное Зарубежье в годы Второй мировой войны. Архангельск – Мурманск: Солти, 2005. С. 131–137.

11

Соколов Б. «Простой советский человек», которого не было. Алексей Толстой, Юджин Лайонс и «гомо советикус» // Куранты. № 15. 1998.

12

Лайонс Е. Загадочная армия генерала Власова // Борьба. № 7–8. Мюнхен, 1948. С. 27.

13

Лайонс Е. Загадочная армия генерала Власова // Борьба. № 7–8. Мюнхен, 1948. С. 32–33.

14

К сожалению, русский перевод статьи Лайонса, сделанный сотрудниками Национально-трудового союза нового поколения (с 1957 г. – Народно-трудовой союз), в журнале «Посев» (№ 21. 1948. С. 5–7) не совсем удачен, так как содержит постороннюю вставку, отсутствующую в оригинале (Lyons E. General Vlassov`s Mystery Army // The American Mercury. Vol. 66. 1948. P. 183–191). В нем Пражский манифест характеризуется следующим образом: «В то время как он обещал значительную долю социализации, он высказывался и против коллективной экономики. Правые эмигранты старого поколения считали Манифест слишком красным; симпатизирующие советам отвергали его, как “реакционный”». (Лайонс Е. Загадочная армия генерала Власова. С. 32.) Этот же фрагмент в «посевовском» переводе: «Защищая обобществленние хозяйства во многих областях, манифест отрицал насильственное введение коллективного устройства, называя всю эту схему будущей России национально-трудовым строем». http://www.mesogaia-sarmatia.narod.ru/posev/ne_505-9.htm. Подробнее см.: Б.а. Редактору журнала «Посев» // Борьба. № 9. 1948. С. 35.

Открытое письмо осталось без ответа со стороны руководства НТСНП.

15

См., например: Lyons E. Our Secret Allies, the Peoples of Russia. New York: Duell, Sloan and Pearce; Boston: Little, Brown & Co. 1953; Lyons E. Mystery Army // New Times. 21.01.51.

16

Лайонс Е. Загадочная армия генерала Власова. С. 32, 33.

17

Thorwald J. Wen Sie Verderben Wollen. Der Versuch einer Geschichte der deutschen Eroberungs- und Besatzungspolitik in der Sowjetunion. Stuttgart: Steingrüben-Verlag, 1952. Реферат книги: Торвальд Ю. Очерки к истории Освободительного движения народов России. Лондон, Канада, издательство СБОНР, 1965 (пер. М. Томашевского). См. также: Thorwald J. The Illusion: Soviet Soldiers in Hitlеr's Armies. London – N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1975.

18

Артемьев В. Первая дивизия РОА. СПб.: б. и., 2004. С. 25; Китаев М.М. Русское Освободительное Движение. Материалы к истории Освободительного движения народов России (1941–1945). Лондон, Онтарио: Изд-во СБОНР, 1970. С. 45; Богатырчук Ф. Мой жизненный путь к Власову и Пражскому Манифесту. Сан-Франциско: Глобус, 1978. С. 191–192, 198. У последнего генерал ошибочно назван Кестнером.

19

Кромиади К. За землю, за волю… Сан-Франциско: Глобус, 1980. С. 147–149; Фрелих С. Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным. Кельн: Markus, 1990. С. 196–197; Хоффманн Й. История власовской армии. Париж: YMCA-Press, 1990. С. 72; Александров К.М. Армия генерала Власова 1944–1945. М.: Яуза; Эксмо, 2006. С. 43, 305.

20

Штрик-Штрикфельдт В. Против Сталина и Гитлера. М.: Посев, 1993. С. 336.

21

Письмо Томашевского Гешвенду от 03.02.1966 // Архив Дома Русского зарубежья имени А. Солженицына. Фонд Гешвенда. Ф-2/М-81. Л. 58, 59. В целом о Кестринге, даже у его недоброжелателей или противников, сложилось впечатление как об очень умном и профессиональном военном. Немцы за глаза называли его «Мудрым малибу», сотрудники НКВД (в 1931–1933 и 1935–1941 гг. Кестринг был военным атташе в СССР) также высоко оценивали способности «Кесаря» (под этим именем он проходил в оперсводках чекистов) как разведчика.

22

Thorwald J. Wen Sie Verderben Wollen. S. 56.

23

Thorwald J. Wen Sie Verderben Wollen. S. 463.