Полная версия

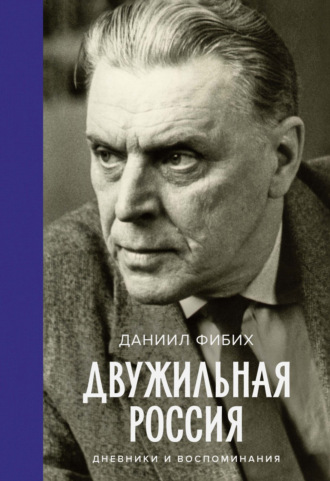

Двужильная Россия

Дорога тянется глубоким оврагом по льду замерзшей реки. Синее небо, в холодном воздухе чувствуется предвесенняя талость. Движение слабое. Изуродованные конские трупы – очевидно, погибли на минах или от бомб. У одного из них крестьянин с мальчиком и с салазками отрезает куски конины. Труп немца с отрубленными ногами. Говорят, отрубают ноги бабы, чтобы снять валенки. Везут раненых. Вижу впервые трупы наших.

То на подводе, то усевшись на прицеп к гусеничному трактору, то в закрытой полуторке эрэсовцев22 («катюша»), а большей частью пешком, добираемся до деревни Соколово, в районе которой расположился штаб 129-й дивизии. Деревня полуразрушена. Жителей нет. Я вижу страшную картину: на выжженном пустыре груда исковерканных машин, наших и немецких, а вокруг лежат растерзанные мертвецы. Наши. Стоит танк, около него лицом в землю полуобгорелый черный труп с голой розовой спиной. На одной ноге уцелел валенок.

За деревней лес, через него пролегала прямая шоссейная дорога на деревню Бородино. За Бородино все эти дни шел жестокий бой. Мы справляемся по карте. Где-то в лесу должен быть политотдел дивизии.

Едва выходим из деревни, как наверху появляется «стервятник», идет прямо на нас. Ложимся в придорожную канаву. Под снегом вода, моя левая нога попала туда, валенок промок. В нескольких шагах от меня лежит убитый красноармеец. Окоченелая рука указывает в небо.

Гул мотора над самой головой, стрекочет пулемет, мимо вжикает пуля, затем вторая… Когда шум мотора стихает, поднимаемся и идем к лесу.

Как забыть это! Редкий лес по обеим сторонам пустынного шоссе, розово-желтый ясный зимний закат, отдаленные группы деревьев в голубой морозной дымке, тишина, покой. И конское мерзлое, растерзанное мясо на шоссе, и воздух, наполненный зловещим гудением, и дальний грохот взрывающихся бомб. Кружат убийцы и бомбят, бомбят непрерывно.

Мы проходим мимо огромной воронки у самой дороги. Совсем свежая. Валяющаяся на дороге лошадь еще поводит боками, но глаза наливаются смертной голубизной. Когда спустя некоторое время мы снова проходим по этому месту, лошадь уже издохла.

Расспрашивая редких встречных бойцов и командиров, долго ищем штаб. Наконец в глубоких сумерках находим его. Максимов великолепно ориентируется, – я бы никогда не нашел, заблудился бы в этом лесу, в темноте, в лабиринте узких извилистых тропок.

Политотдельцы в шалаше греются у костра. Нас встречают более чем прохладно: даже кружкой горячей воды не угостили. Ночевать предлагают устроить в Соколово. Первый раз за все время фронта я натыкаюсь на такой прием. Когда мы поднимаем вопрос о питании, о наших продовольственных аттестатах, кто-то из политотдельцев отпускает ехидное замечание: вот-де из армии приехали за продуктами.

Делать нечего. Измученные, голодные, подавленные всем виденным, бредем назад в мертвую страшную деревню. Выбираем наиболее уцелевший дом. В темноте натыкаюсь на что-то лежащее у самого порога. Убитый. На втором этаже избы в разгромленной холодной комнате двое бойцов. Лица закопчены, вид неряшливый. Самодельная коптилка на столе, рядом кусок сырой конины. Печь разрушена, окна кое-как заткнуты соломой, вход за перегородку завален бревнами, досками. Холод как на улице. У бойцов непривычно культурный язык. Оказывается, студенты из Ташкента. Были автоматчиками. Тон горечи, упадничества. «Получили диплом, а теперь приходится шагать по человечине».

Предлагают жареной конины. Не могу есть – после бесчисленных виденных мною разорванных на части лошадей, мерзлых кишок и навоза. Мой разговор со студентами – о войне, о необходимости все перенести. Что-то подозрительное в поведении студентов: их обособленность от других, нотки ремаркизма, опустившийся вид. Может быть, дезертиры? Тягостно было в этой разгромленной холодной избе, в обществе с этими отщепенцами. Мы ушли.

Спустились в подвал. Глубокая яма, на дне которой разложен костер. Дым клубами валит из двери. Несколько человек. Трое спят прямо на земле, четвертый, охая, возится у костра. «Осторожно, я раненый». Видимо, тоже дезертиры. Мы посидели несколько минут и с трудом вылезли наверх, полузадохшиеся и ослепшие от дыма. Не было сил оставаться.

– Ад, – сказал Максимов, очутившись на улице.

В подвале следующего дома, куда мы заглянули, битком набито. Латыши из латвийской дивизии, хозкоманда. Гостеприимные, вежливые, культурные, милые. Предложили ночлег, угостили горячей похлебкой из гречихи. Разговоры о Риге, о будущей советской Латвии. «Нас теперь осталось немного». Действительно, их дивизия только называется Латвийской: латыши перебиты в боях под Наро-Фоминском, а комплектование сейчас идет за счет чистокровных русских.

Наконец мы нашли ночлег, выспались.

Когда мы на обратном пути из 129-й дивизии снова проехали через Соколово, на месте нашего ночлега была растерзанная груда бревен. Фашистские летчики вторично разбомбили деревушку. Что стало с милыми латышами?

Утром, придя в лес, мы получили в походной кухне котелок горячего супа, достали в АХО, расположенном под навесом из веток, буханку замерзшего хлеба, выпили по 100 гр. «продукта № 61» и зашли в шалаш комендантской роты позавтракать. Занесенный снегом чум из хвойных веток, внутри вокруг костра ребята в белых халатах, похожие на бедуинов.

Подогрели суп, оттаяли хлеб на огне, выпили по кружке кипятка (растопленный снег) – позавтракали. Среди бедуинов нашелся парикмахер, который ухитрился тут же нас побрить. Бритье проходило под гуденье немецких самолетов и грохот взрывов. Стервятники кружились над головой, бомбили и пулеметным огнем прочесывали лес.

Наконец стало тихо.

Мы двинулись в полки дивизии. Все та же прямая как струна дорога через лес с воронками, с конскими и человеческими трупами. Чем ближе к Бородину, тем все больше и больше их было.

Никогда я не забуду этой дороги смерти, дороги нашего наступления от Соколово до Бородино. Белый, искрящийся на солнце снег, лазурное небо и трупы, трупы, трупы: все наши. Они лежали по обеим сторонам шоссе, застывшие в самых разнообразных позах, в растерзанной белой одежде. Некоторые вдавлены в снег – по ним проезжали сани, грузовики. Запомнился мне один – пожилой, в шинели, без шапки. Он лежал, приподнявшись на локтях, и стеклянными глазами глядел вдаль, в сторону Бородина, в сторону врага. Так и застала его смерть. Вся дорога усыпана винтовками, дисками, патронами, сумками от противогазов, самими противогазами, окровавленным тряпьем – трагический мусор войны. На снегу розовели мерзлые пятна крови. Действительно, политая кровью земля. Так на протяжении двух, трех километров. Тут наступала Латвийская дивизия.

На душе камень. Какие потери! И сколько ведь таких дорог…

Бородино за глубоким оврагом. Позиция для врага идеальная. Дымятся свежие пепелища. Бродят бойцы. На обгорелом срубе сидит рыжеусый человек в белой рубахе, в белых штанах. Глаза отсутствующие. Он еще не пришел в себя после боя. Подсаживаюсь, заговариваю. Он – ярославский текстильщик.

Немцев убитых почти не видно. Говорят, уходя, фашисты либо сжигают, либо захватывают с собой своих убитых. Лишь поодаль валяется один. На восковой руке на пальце блестит обручальное кольцо. Автоматчик. Тут же над оврагом сложенное из снежных кирпичей его гнездо.

По дороге в Бородино врезался мне в память такой эпизод. Над телом красноармейца, буквально вбитым в снег, стоял боец и вертел в руках новенькие ботинки, очевидно, снятые с трупа. Толстое лицо крестьянина, совершенно заплывшие, слепые щелки глаз, под носом висит зеленая сопля.

– Кароши? Новые? – спросил он нас на ломаном языке. Латыш.

Идем дальше по оврагу. Деревня Ширяево – там штаб бывшего 1-го полка. На скате убитый обер-ефрейтор. Голова повязана черным платком, обут в валенки. Лежит ничком, закрыл лицо руками. В нескольких шагах от него мертвая старуха. Полы овчинного кожуха задрались, ноги раскинулись, будто бежит.

В Ширяеве мы знакомимся с командиром полка Батюком и комиссаром Винокуром и останавливаемся на двое суток.

Обстановка такова. Полк, развивая наступление, ведет яростные атаки на сильно укрепленный район. Опорный пункт противника – деревня Сыроежкино. Подступы к нему находятся под тройным перекрестным огнем. Три раза батальоны бросались в атаку и все три раза должны были отойти назад. Раз удалось ворваться в деревню, но немцы выбили оттуда. У нас большие потери.

– Воюют, как испанцы, – говорит о красноармейцах Батюк, красный, красивый здоровяк с сиплым голосом. – Не хотят маскироваться. Это про испанцев сказано, что умирают стоя?

«Раиса»16 дала залп по Сыроежкину. Перелет. Второй залп. Недолет. Третий залп. В штабе переполох, телефонные звонки. «Раиса» ошиблась на несколько сотен метров и задела наш батальон. Хороша ошибка!

Всю ночь под окнами штаба визг полозьев, шелест сена и стоны тяжелораненых. «Умираю!» – стонет кто-то. Везут, везут. Выйдешь на улицу – яркие звезды, стукотня пулеметов, темные фигуры людей, лошади, запряженные в сани.

В самой штабной избе толчея, теснота, спящие в углах, на полу, командиры. Попискивает полевой телефон, тускло светит коптилка. Тревожное настроение. Ожидают, что немцы перейдут в контратаку. Я забираюсь на горячую печку и, поджариваемый снизу, кое-как засыпаю.

Утро, как обычно, начинается отдаленным грохотом бомбежки. Где же наши самолеты?

28 февраля

Продолжаю.

Максимову нужно в 1-й батальон, за каким-то материалом для себя. Идем вместе. Выясняется, что 1-й батальон все еще в бою. По дороге густо встречаются раненые. Каждого даже имеющего легкую рану провожают не менее двух его товарищей. Тяжелораненых везут на лыжах или на салазках трое – третий сзади подталкивает штыком. На плащ-палатке протащили одного – голова вся обмотана бинтом, красная от крови. Раненый храпит – не хрипит, а именно храпит. Довезут ли?

– Вот, даже салазок нет. Правильно это? – с горечью спрашивает нас один из везущих.

Вдоль изгороди, вдоль дороги устроены немцами ячейки из снега, пол устлан соломой, сеном. Пиу! Пиу! – начинает свистеть над ухом. Все еще идет бой за Сыроежкино. Батюк в белом халате, в белом колпачке, надетом на ушанку, бегает по дороге, по полю.

– Г…ая деревушка, а взять нельзя, – говорит он нам. – Нет снарядов.

И снова куда-то уносится.

Нет ни снарядов, ни мин. Артиллерия наша молчит. Недаром немцы беспрерывно бомбят коммуникации.

Посидев некоторое время в снежном гнезде, направляемся обратно. Сейчас не до сбора материала.

– Плохо воюем, – вырывается у Максимова. Это суховатый, замкнутый, некрасивый человек в очках, ленинградец, типичный средний партийный работник. Педант. Действительно скверно воюем. Партизанщина, кустарщина.

В штаб приносят раненого комиссара 1-го батальона Шайтанова. Пулями перебита нога. Потрясающая, трогательная сцена. Не хочу повторяться – я опишу ее подробно в будущем очерке.

Когда я сижу около Шайтанова – его в это время перекладывают, он от боли стиснул мою руку, сцепил зубы – у меня, чувствую, слезы навертываются. Потом приводят арестованного начальника разведки. Он спрятался во время боя. Кроме того, по его вине в штаб армии были доставлены неверные сведения. В результате наша рота, думая, что деревня свободна от немцев, наткнулась на сильный огонь и отошла с потерями. Молодой развязный парень, врет, что все время был в бою.

– Трус! Мерзавец! – кричит комиссар Винокур, замахиваясь. – Я расстреляю тебя!

– Пожалуйста, – нелепо отвечает арестованный.

Его уводят. Комиссар на прощание дает ему по шее. Через пять минут в избу входит начальник штаба, капитан Уткин, кладет на стол кобуру с револьвером и ремнями и совершенно спокойно заявляет:

– Истратил один патрон.

– ???

– Расстрелял. Сам.

Вот и все. Просто и быстро.

Я целюсь на наган расстрелянного. Все равно оружие, о котором я давно мечтаю, свободно.

На печке кто-то спит, видны только валенки. Его будят, дергают за ногу – никакого внимания. Начальник штаба вынимает пистолет, лезет на печь и стреляет над самым ухом неизвестного. Тот же результат. Сначала смех, потом опасение: может быть, мертвый? Человека стаскивают за ноги, и только тогда он приходит в себя, усаживается, мутно глядит на нас. Это офицер связи. На него набрасываются – как он смеет отсыпаться здесь и не передавать приказания на батарею?

Немедленно идти! Выполняйте приказ!

– Есть выполнять приказ, – отвечает офицер связи и не трогается с места. Человек выбился из сил. Сколько ночей он не спал?

Потом, выйдя в сени, я увидел его. Он стоял, прислоняясь к столбу, и спал.

И весь этот калейдоскоп событий, смесь трогательного, страшного, смешного на протяжении часа, не больше.

Положение напряженное. Уже нет людских резервов, в штабе собирают писарей, поваров, санитаров, обозников и, оставив лишь самых необходимых, направляют на передовую линию. Снова сообщение, что немцы вышли из Сыроежкина в поле, окопались и, по-видимому, готовятся к контратаке. Спешно организуется заградительный отряд: останавливать тех, кто дрогнет, побежит назад. Начальник штаба дает мне револьвер расстрелянного. Так, впервые за шесть месяцев фронтовой жизни, я получаю личное оружие. Тема для новеллы.

– Кажется, мы с вами попали в переплет, – шепчет Максимов.

Все политработники брошены на передовую. Штаб опустел. Стало тихо. Только начальник штаба возится у двух пулеметов, притащенных сюда, – проверяет. Я помогаю бойцам набивать пулеметные ленты патронами. Ну что ж, если нужно, буду отстреливаться до последнего.

Но все кончилось благополучно.

Мы задержались в 1-м полку, желая дождаться результатов боя и дать в газету свежую информацию. Но дело затягивается, положение неопределенное, и мы решаем отправиться в соседний 2-й (518-й) полк. Он отсюда в нескольких километрах.

Над оврагом зенитно-противотанковая батарея. Четыре орудия, выкрашенных белой краской. Хлесткие удары, снаряды с шипением проносятся над головой. То, что было деревней Трохово, – пепелища, обгорелые деревья, окоченелые трупы. Уцелело два-три сарая. В крохотной избушке находится штаб полка. Топится печурка. Тепло, несмотря на то что окно совершенно открыто. Комиссар Ибрагимов, культурный татарин. Знакомлюсь с переводчиком Канном.

Юноша, москвич, малоформист. Красивое лицо закопчено. По совету комиссара иду в соседнее Бабье, где стоят артиллеристы – замечательные ребята, как мне говорят. Канн вызывается проводить.

До Бабьего километра полтора, дорога все тем же извилистым бесконечным оврагом по льду. Солнечный день, белый снег, жесткое синее небо, непрерывно гудящее, как струна. Немец господствует в воздухе. Мы идем с Канном и ведем странный и дикий среди окружающей обстановки разговор в стиле Клуба писателей.

Уже видны первые сараи деревни, когда появляется немецкий самолет, идет к нам. Ложимся. Мы лежим на горбе дороги, кругом голое снежное поле. Мы отчетливо, наверное, видны сверху – два темных пятнышка на белом фоне. И спрятаться негде! Треск пулемета, знакомое вжиканье над ухом. Одиночек на дороге обстреливают, сволочи! Лежу, уткнувшись носом в снег. Отвратительное, подлое чувство беспомощности. Может, через секунду будешь валяться, как сотни уже виденных мною, как падаль, пока не сволокут тебя за ноги и не зароют в сугроб. Немцы – те хоть по всем правилам хоронят своих. Самолет скрылся. Поднимаемся, идем к деревне. Второй раз я уже под пулеметным обстрелом с воздуха.

Долго мне будет помниться Бабье! А каким отрадным было первое впечатление. Чудом сохранившаяся деревенька, даже стекла в домах почти не выбиты. Все население немцы угнали с собой, остался только полуживой старый дед на печке. На задах лежат десять мертвых немцев. Все в зеленых мундирах и штанах, в новеньких, подбитых гвоздями сапогах. Под куртками с полдюжины шерстяных джемперов и фуфаек. У одного белая каска обмотана женской горжеткой. Все они стащены в общую кучу – очевидно, немцы что-то хотели сделать со своими убитыми, но не успели.

Артиллеристы действительно славные ребята! Все молодежь. Командир Холькин томится: нет снарядов, батарея бездействует. Артиллеристы действуют как пехотинцы. Формируется добровольческий отряд для глубокого рейда в тыл врага, занять какой-то важный пункт. Однако отряд постигла неудача: заблудились в темноте и тумане и должны были вернуться ни с чем.

Ночуем у артиллеристов. Приводят раненого командира орудия – башкира Кагирова. Просит не отправлять его в госпиталь, оставить тут.

На другой день немцы начинают обстреливать Бабье из минометов. Сидим в штабе, слушаем свист и хлопанье рвущихся мин. Все ближе и ближе. Сообщение: загорелся дом. Грохот совсем рядом, вылетают стекла в окне, около которого я сижу, на двери шкафа свежая дырка. Осколок мины пролетел в нескольких сантиметрах от меня. Становится как-то неуютно. Новый, еще более оглушительный взрыв. Вылетает второе окно, комната темнеет от дыма: мина угодила в крышу нашего дома. Легко ранены красноармеец и лошадь – находились снаружи. Максимов сидит в углу под образами – самое безопасное место – и читает или делает вид, что читает газету. Во всяком случае человек владеет собой. В комнату входит холод.

Наконец минометный огонь прекращается. Теперь начинается другое. Недалеко от нас ярко полыхают два дома. Около них стояли пушка и грузовик с боеприпасами. Все это взрывается в огне. Мы сидим под лестницей – тут же конюшня – и прислушиваемся к трескотне патронов и визгу разрывающихся снарядов. Сверху доносится знакомое гудение. Теперь еще парочка-другая авиабомб – и все будет в порядке.

Очевидно, нервы Максимова не выдержали. Он выходит на улицу и бежит мимо пылающих домов. Я за ним. Мы пробегаем среди треска и грохота. Вот когда я проклял свои огромные неуклюжие валенки! Удалось благополучно миновать опасное место.

Помню потом наш обед. Переживания не отражаются на нашем чисто фронтовом аппетите. Полевая комендантская кухня стоит, дымясь, в узком закоулке между двумя амбарами. С одной стороны кухни лежит, запрокинув позеленевшее лицо, убитый красноармеец, с другой – мерзлая кровь. Повар разливает бойцам суп. Мы получаем котелок пшенного супа с мясом, забираемся в какую-то избу, брошенную разбежавшимися бойцами, и обедаем. Решаем отправиться в соседнюю деревушку Хорошево – в штаб 3-го полка. Когда мы сидим у сарая, к нам в сопровождении конного офицера подъезжает всадник в бекеше, плотный, величественный.

– Кто вы такой? – спрашивает Максимова, картинно указывая на него нагайкой. Мой спутник представляется.

– А я начальник штаба дивизии. Да, хреново воюем. Ну, работайте, работайте.

И, тронув коня, поехал дальше.

Хорошево тоже подверглось только что обстрелу, не только минами, но и артиллерийским огнем. Знакомимся с комиссаром дивизии – бригадный комиссар Кабичкин. Большой, массивный, с курносым бабьим лицом, с синими глазками. Душа-парень. Сразу с нами устанавливает простой, дружеский и откровенный тон. Потом мы встретились с ним на улице, когда над деревней кружились «юнкерсы».

– Ведь обидно, ребята. Как у себя дома, как на параде, – с горечью говорил он, следя за небом.

Был момент, когда мы с ним, втроем, полезли в щель, вырытую на обрыве под заиндевелым деревом. Но тройка самолетов прошла над нами, не причинив неприятностей.

– Вот о ком надо писать, о тех, кто по двое суток лежит на снегу, на морозе, – говорил Кабичкин потом, сидя в штабе.

– Не о них, – указывал он на штабных работников. – Конечно, они тоже работают, но это не то.

И тут же:

– А все-таки, ребята, мы «ему» диктуем, вот что самое важное. Мерзнем, голодаем, потери несем, а все-таки диктуем. Все-таки «он» не знает, откуда и как мы ударим.

Общее положение на данном участке фронта Кабичкин охарактеризовал так:

– Наверху поторопились с наступлением. Еще бы два дня подготовки…

В 3-м полку та же картина. Тут свое Сыроежкино – деревня Щетинино (может быть, Фелистово). Я уже несколько путаюсь в этой стратегической мешанине, в этом потоке впечатлений.)

Опять отсутствие взаимодействия родов войск, излишние, ненужные потери, дезорганизованность, кустарщина. Собирают последние силы, бросают на линию огня писарей и кашеваров, расстреливают на месте дезертиров. Да, воюем хреновато.

А люди по двое суток лежат в снегу под убийственным огнем, лежат голодные, холодные – и, несмотря ни на что, дерутся. Серые герои. Русский солдат остается русским солдатом.

Ночуем в штабе на печке вместе с Кабичкиным. Снова и снова люди идут в атаку. Откуда у них силы берутся?

– Еще одна атака – и саперов не останется, – слышу я, будучи у саперов. Они тоже действуют как пехота. С винтовками против минометов и автоматов. Было их около семидесяти человек, осталось не больше тридцати.

Узнаем, что у 1-го полка успех: решили обойти проклятое Сыроежкино и, оставив его позади, вклинились глубоко в расположение противника. Какой ценой достался этот успех?

В Хорошево за избами вижу одиннадцать мертвых красноармейцев. Все расстреляны – очевидно, были в плену. Раны в голову и в лицо разрывными пулями. В нескольких шагах от этой кучи замерзших трупов под завалинкой избы валяется немец. Как у многих из виденных мною убитых немцев, штаны с него сняты, а кальсоны расстегнуты. Рядом разрезанные сапоги на гвоздях. Штаны стащил свой, даже сапоги разрезал, чтобы легче снять, а заголили убитого наши. Ненависть к врагу, даже к мертвому: пусть валяется во всем сраме!

Последнюю ночь проводим снова в Бабьем и тут переживаем новое приключение. Устроились в доме, занятом связистами. Просторно, сравнительно тепло, и к тому же пол завален снопами соломы. Эта свежая солома больше всего привлекла нас. Топилась железная печурка, вместо лампы горел подвешенный к потолку провод, окна заткнуты куделью и сеном. На соломе, оказалось, спать холодно – перебрались на печку.

Я проснулся оттого, что в горле было горько и душно. Все в густом дыму. Суета, переполох.

– Всем выходить, горим.

В полутьме лихорадочно шарю на печке, собирая шарф, противогаз, шинель шапку. Куда девалась моя ушанка? Случайно ее нахожу и выскакиваю последним. Вся крыша пылает. Очевидно, пожар начался оттого, что ночевавшие в нижнем этаже дезертиры разложили костер и нечаянно подожгли.

Третий дом сгорает в Бабьем дотла за время нашего пребывания. Это не считая разбитых машин.

Можно думать о возвращении в редакцию. Восемь дней я провел среди пожарищ, развалин и мерзлых трупов под пулями и минами. Дорого нам будет стоить победа над Гитлером.

Назад возвращаемся сравнительно удачно – большей частью едем на санях либо на машине. Дорога от Бородина до Соколова очищена от трупов – не так тягостно ехать по ней. Навстречу колонной тянутся подкрепления. Молодые ребята в касках. «Пушечное мясо», – думаю я. Вернее, минометное. Подсев на розвальни, мы едем вдоль колонны, и в это время в небе появляются «юнкерсы» и начинают обстреливать нас. Лесная дорога мгновенно пустеет – бойцы прячутся в придорожных канавах. Я лежу, уткнувшись лицом в солому на санях, и жду пули. Третий обстрел с воздуха.

За то время, какое мы провели на передовой линии, политотдел продвинулся вперед, так же как и редакция.

Как странно и дико, после всего пережитого, очутиться в теплой чистой избе, где целы все окна, приветливый самовар и, мало того, парикмахер в настоящем белом халате, устроившись около русской печи, стрижет и бреет политотдельцев.

Тут же Ковалевский у стола со своей «Историей», томный от дизентерии, которой жестоко страдает.

Совершенно другой мир.

Я с наслаждением стригусь и бреюсь. Получив пропуск в столовую Военторга, я ем обед из четырех блюд: лапша, холодец, рисовая каша с маслом, стакан компота. Мне рассказывают, как немец бомбил Давыдово, где еще находился политотдел. Были жертвы.

Я привез трофеи: наган, плащ-палатку (валялась около одного из десяти убитых немцев), сумку от противогаза, немецкую пилотку (принадлежала обер-ефрейтору) в Ширяево и пряжку от солдатского пояса с надписью: «С нами Бог».

28 февраля

Редакция в деревушке Князево. Занимаем три дома. В одном – высшее начальство, в другом – все начальники отделов и сотрудники, в третьем – типография. Теснота невообразимая, раздражающая. Меня и еще одного-двух сотрудников переселили в Малые Горбы, где помещается политотдел, – километров восемь от Князева. Живем вместе с зенитчиками. Славные, компанейские ребята. Живем в тесноте, но не в обиде. Я отдыхаю тут от редакционной обстановки. Все-таки до сих пор чувствую холодок, скрытую неприязнь и недоброжелательность. Очевидно, все армейские газеты в этом отношении похожи одна на другую. Мне тягостно и одиноко. Ищу верного тона по отношению к моим сотоварищам и не могу найти. В редакции крупное событие. Получен приказ Мехлиса17, указывающий на плохое состояние газеты. Ведерник на волоске. Вчера было редакционное совещание – первое за все время моего пребывания. Критиковали работу газеты, говорили об отсутствии руководства. Досталось и писателям – то есть фактически мне. Очевидно, вся эта публика ждала от нас шедевров. На меня пахнуло знакомым лещинеровским духом. Максимов оказался подловатой личностью. Доложил собранию, что я говорил в беседе с ним о наших больших потерях и что все виденное мною, по моим словам, материал не для армейской газеты, а для крупных вещей. Я должен был взять слово. Говорил прилично, спокойно, почти не заикаясь. Ведерник в заключительном слове похвалил мое выступление.