Полная версия

Здесь был тыл. Серга и Пермско-Сергинский район в годы Великой Отечественной войны

Из приказа №9 по школе от 9 февраля 1943 года:

«В ответ на приветственную телеграмму председателя Государственного комитета обороны товарища Сталина молодежи и учащимся Молотовской области, а также вдохновленные историческим приказом Верховного главнокомандующего и победами Красной армии на фронтах Отечественной войны, педагоги и учащиеся Сергинской школы вторично провели сбор средств из своих личный сбережений на постройку танковой колонны.

По классам собраны следующие суммы: 1 класс – 240 руб., 2 класс – 113 руб., 3 класс- 200 руб., 4 класс – 284 руб., 5а класс – 149 руб., 5б класс – 89 руб., 6а класс -224 руб., 6б класс – 360 руб., 7 класс – 342 руб., 8 класс -369 руб., 9 класс- 230 руб. Всего в этот день было собрано 2563 руб.

Необходимо отметить, что многие ученики проявили высокую сознательность и оказали Красной армии большую помощь, как например: 70 руб. внесла Колыванова Надя (8 кл), 65 руб. – Мякотникова Анна (8 кл), по 60 руб. – Карпушина Надя (8 кл) и Матюнин Евгений (4кл.), 58 руб. – Мульков Иван (4 кл), 50 руб. – Денисова Валя (6б кл) и др.»

Многие ребята пропустили тогда школьное обучение – ушли работать в колхоз. Как например, Чувакин Прокопий Васильевич. Он вспоминает: «Я родился в 1930-м. В 1939-м пошел в первый класс, начальную школу окончил с отличием в 1943-м. В пятый класс мне идти не пришлось, так как не было хорошей одежды и обуви, да и есть было нечего, поэтому я год проработал в колхозе. После окончания войны снова пошёл в школу и в 1950-м году закончил 10 классов. Потом окончил сельскохозяйственный институт, факультет инженеров землеустройства и работал в Карагандинской области республики Казахстан». Война не помешала крестьянскому мальчику из дальней деревни Цепли осуществить свою заветную мечту – получить достойное образование.

Слова «Никто не забыт, и ничто не забыто!» – близки и понятны каждому. Не забыта война, не забыты герои и не забыто то детство, которое выпало на лихие военные годы.

Текст подготовлен при участии Худяковой Надежды Константиновны, педагога-библиотекаря МАОУ «Сергинская СОШ»

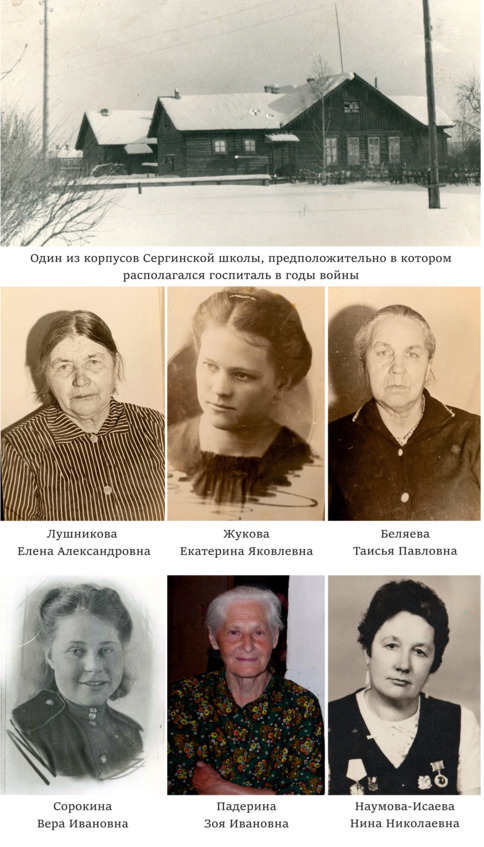

Госпиталь в Серге

В годы войны в Серге располагался эвакуацио́нный го́спиталь, в котором оказывалась медицинская помощь и проходили лечение раненые и больные

С 28 августа 1941 года по 1 сентября 1944 года в Серге располагался госпиталь №3784. С 31 марта по 1 октября 1942 года – эвакогоспиталь №4887. Под госпиталь было выделено здание школы, ныне на этом месте расположено здание действующей школы.

Здесь работали эвакуированные медицинские работники и местные жители. Местное население помогало раненым бойцам, снабжало их питанием, лекарственными травами, книгами, посудой. Посильную помощь оказывали учащиеся Сергинской школы. Они выступали перед ранеными с концертами, собирали лекарственное сырье, художественную литературу, ягоды. В Сергу в годы войны приехало много эвакуированных медработников с детьми, с престарелыми родителями, много было евреев, спасавшихся от немцев из захваченных городов. Так вот эти люди были в госпитале опорой.

Часть персонала Сергинской больницы перешла на работу в госпиталь. Среди них: Зеленева Анастасия Михайловна, Жукова Екатерина Яковлевна. После закрытия госпиталя они вернулись в больницу и вспоминали, как присутствовали на операциях, чистили раны и ухаживали за бойцами.

Санитарками работали местные женщины Беляева Таисья Павловна, Лушникова Елена Александровна и другие. Также в госпитале работали ученица 9 класса Сорокина Вера Ивановна с сестрой Зоей и студентка медицинского университета Наумова Нина Николаевна. Дочь Зои Ивановны, Наталья Агафонова, вспоминает:

«Моя мама вспоминала как они с сестрой Верой в госпитале работали. Раненых было много: все худые, еле на ногах стоят, кожа да кости, вшивые, грязные. В наш госпиталь отправляли бойцов с тяжелыми ранениями. Приходилось кормить их с ложечки и водить под руки, мыть, делать перевязки. Работала в госпитале одна женщина, так она на спину раненого возьмёт и несёт то на перевязку, то в баню. Девчонки плачут: „Как мыть-то их?“ А медсестра тоже плачет, уговаривает: „Надо девочки их помыть. Как они сами-то? Они и сидеть-то не могут.“ Солдатики немного в себя придут и просят письма родным написать. Письма обычно моя мама писала. Солдатик письмо диктует, что все хорошо, мол не волнуйтесь, а у самого губы трясутся, слезы на глазах. Тяжело было. Мама как вспоминала о войне, так плакала, хоть и времени уже много прошло. Вот так в ее жизни отпечаталось это время.»

Интересно сложилась судьба Наумовой Нины Николаевны. Ее отец участвовал в строительстве старого (деревянного) здания Сергинской школы. Предполагал ли он тогда, что будет война, что детище его рук, это огромное по тем временам здание, будет заполнено ранеными, и что его дочери придется за ними ухаживать? Пройдет много лет, и Нина Николаевна Наумова, уже дипломированный врач Свердловского госпиталя, будет лечить самого маршала Жукова Георгия Константиновича.

К содержанию госпиталя здание было не приспособлено: печное отопление, простейшие уборные, обмерзающие зимой. Работу осложняла нехватка медикаментов и инструментов, недостаток питания. Несмотря на трудности быта и тяжелые условия тыловой жизни, сотрудники госпиталя успешно справлялись со своими обязанностями.

После окончания войны несколько фронтовиков из госпиталя остались в Серге, обзавелись семьями. Среди них был Веселков Иван Степанович.

Серга принимает эвакуированных

С сентября 1941-го в Сергинский район начали прибывать эвакуированные жители из Ленинграда, Москвы, Сталинграда: взрослые и дети разных возрастов. С начала эвакуации и до декабря 1944 г. район принял 2349 человек, в том числе 1268 детей.

Эвакуированных жителей распределяли по деревням района, обеспечивали питанием и жильем, кого-то подселяли к местному населению. Дети продолжили обучение в школах района, а взрослые пошли работать в колхозы, госпиталь и другие организации. Кто-то обрел здесь семью и остался. Другие вернулись в родные места в 1945-м. Подробное воспоминание о жизни в эвакуации оставил Виноградов Геннадий Викторович. Читайте эту историю во второй части книги.

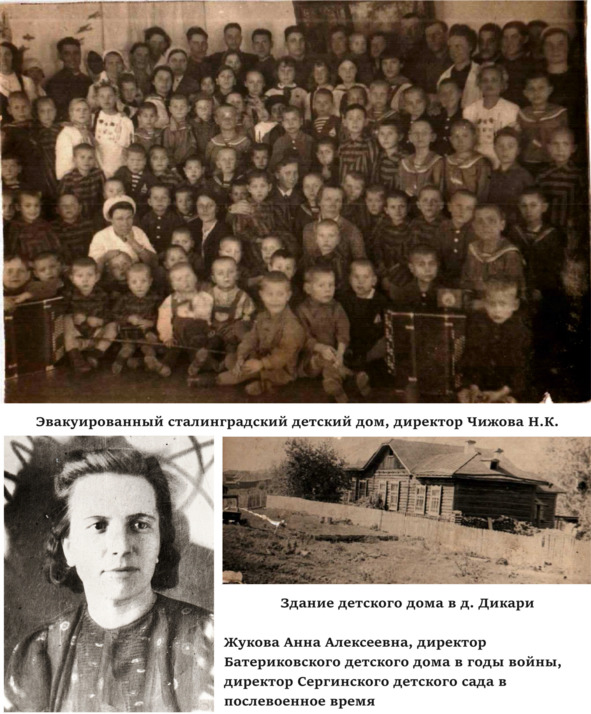

В Пермь (тогда г. Молотов) прибывали эвакуированные детские дома. Их распределяли в основном по деревням и селам, выделяли для них самые лучшие помещения соцкультбыта: детские сады, школы. Бывало всякое: привозили обмороженных в дороге, зараженных корью, завшивленных детей. Поэтому на месте их размещения срочно строились бани, жаровые камеры, изоляторы. С января 1942 года Молотовская область приняла 112 московских, 78 ленинградских и 25 детских групп из других городов. Были организованы интернаты для детей на станции Сылва на 75 человек, в деревне Огрызково на 50 человек, в деревне Стерлягово на 75 человек. В селе Троица располагался Московский дом ребенка №2.

Из книги «Край мой березовый» (ООО «Раритет-Пермь», 2004 г.) известно, что 1 января 1945 года в д. Батерики Пермь-Сергинского района в помещении бывшей мечети разместился детский дом. Здесь жили 90 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Из них: 73 были сиротами, а 17 имели одного родителя. В Батериковском детском доме работал 21 человек обслуживающего персонала из числа местных жителей. Разводили лошадей и коров. Имели землю и сельскохозяйственный инвентарь: плуги, соху, бороны, сани, телеги. В библиотеке насчитывалось 364 книги, в том числе 163 учебника. В детском доме были шахматы, шашки, 10 пар лыж. Там же опубликовано письмо Жуковой Анастасии Алексеевны, которая в годы войны возглавляла Батериковский детский дом, а позднее Сергинский детский сад.

«Дети были местные из татарских деревень – сироты из семей, находившихся в бедственном положении. Многие дети болели туберкулезом и трахомой. Несмотря на все трудности военного времени, были приняты все меры, чтобы спасти детей от смерти и болезней.»

В деревню Дикари определили дошкольный детский дом из Сталинграда. В условленный день на станцию «Сылва» приехала делегация из нашего района, чтобы встретить и сопроводить детей до деревни. Погода была дождливая и промозглая, впереди было 50 км по распутице, поэтому детей прямо на станции тепло одели: жители деревни собрали для них тулупы, одеяла, шерстяные платки и шали.

200 детей в сопровождал директор Надежда Михайловна Соколова и воспитатель Мария Кузьмовна Чижова. Жителям деревни запомнилось прибытие детей, они были удивлены какие «старушки и старики» слезали с телег, какие изможденные были их лица и спины. Так сказалась жизнь в осажденном Сталинграде и недели скитаний по тыловым дорогам.

Детей разместили в здании школы. Колхоз выделил детскому дому несколько коров, лошадь, корма, а летом – участок для овощей и сенокоса. В первую зиму жители обеспечивали их домашними продуктами. Колхозники колхоза им. Горького (д. Поздянка) связали для воспитанников детского дома много теплых чулок и варежек. По направлению РК комсомола в детский дом пришли работать Нина Николаевна Манакова (Дурбажева), Вера Васильевна Худеньких (Канзибаева), Людмила Константиновна Васильева (Вежливцева). Пришли работать и местные жители: Вера Павловна Пешкова (Сорокина), Татьяна Васильевна Мордасова, Ксения Егоровна Карсакова, Агния Алексеевна Карсакова, Клавдия Афанасьевна Карсакова, Екатерина Павловна Карсакова (Третьякова), Таисья Сергеевна Худеньких. Коллектив детского дома выполнял не только воспитательную работу в детском доме, но и помогал организовывать колхозам детские ясли.

Вот что вспоминает о тех годах Канзибаева Вера Васильевна, бухгалтер Дикаринского детского дома:

«В сентябре 1942 года к нам в Дикари эвакуировали детдомовских детей и жителей Сталинграда. Дети поступали в основном дошкольного возраста: истощенные, грязные, больные. Но наше государство проявляло большую заботу: на каждого ребенка отпускалось по 600 гр хлеба, жиры, сахар, разные фрукты и крупы. Одним словом, дети были хорошо одеты и накормлены. Спали все на отдельных койках. Детский дом находился в здании школы с 1942 года по 1946 год, до момента, когда всех наших детей не развезли по разным детским домам.

За все эти годы к нам приходили дети местного населения. Что оставалось от обедов (хлеб, суп, каши) мы отдавали им, а еще отдавали поношенное списанное белье и верхнюю одежду. Мы эту одежду должны были по решению ОБЛОНО2 сжигать, но вместо этого мы ее раздавали.

В этом детском доме я проработала с 1942 по 1946 гг. бухгалтером и занималась доставкой продуктов. В то время я была секретарем комсомольской организации. На посевную меня обязательно закрепляли за каким-нибудь колхозом. Большую часть времени отвечала за колхоз «Красный боец» в д. Высоково Дикаринского сельсовета. Рано утром бежала в колхоз, чтобы организовать колхозников, потом в детский дом, а после – снова в колхоз.

Мы, комсомольцы, молодежь деревни и работники детского дома помогали колхозу от посевной и до уборочной. Тогда с комсомольцев спрашивали много. Осенью во время уборочной мы скирдовали снопы в клади, а после работы – молотили хлеб до 3—4 часов ночи, отдыхали немного, а затем снова шли на основную работу.

Коллектив детского дома вел кружковые работы: выступали с самодеятельностью в колхозах, в Серге на мероприятиях. Я вела драмкружок, а Надежда Михайловна (наша директриса) – хоровой и танцевальный. За нашу работу мы неоднократно получали благодарности от райкома партии.

На протяжении всех военных лет мы собирали теплую одежду для фронта. Посылали папиросы, даже табак-самосад. Вкладывали в помощь фронту и деньги. Многие из нас получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Эту медаль получила и я в январе 1947 года.»

Вера Павловна Сорокина, одна из воспитателей детского дома вспоминает:

«Помимо наших прямых обязанностей воспитателей, мы выполняли хозяйственные работы: выращивали овощи, картофель, заготавливали сено для коров и пр. Хорошо запомнилось, как помогали фронту займами, взносами освобожденному Сталинграду. Сдавали деньги на танки и самолёты. На протяжении войны жизнь становилась всё беднее, но тем сильнее крепла наша вера в Победу. О Победе мечтала каждая семья».

Детский дом расформировали в 1946-м году. В 70-е годы в д. Дикари приезжали убеленные сединами бывшие воспитанники детского дома, чтобы встретиться с воспитателями и поклониться уральской земле, которая их приютила.

Обучение военным специальностям

В первый военный год во всех сельских советах района были созданы первичные организации общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству, сокращенно – Осоавиахим. Здесь проводилась учеба по программам обучения военным специальностям. Учебу вели сотрудники райсовета Осоавиахим, райкома комсомола, военнослужащие райвоенкомата, привлекались медработники Сергинской больницы.

Выпускались стрелки, связисты, сандружинницы и др. 50% населения обучены по программе «Противовоздушная и химическая оборона». Только за 5 месяцев войны в члены Осоавиахима было принято 170 человек из числа жителей П-Сергинского района.

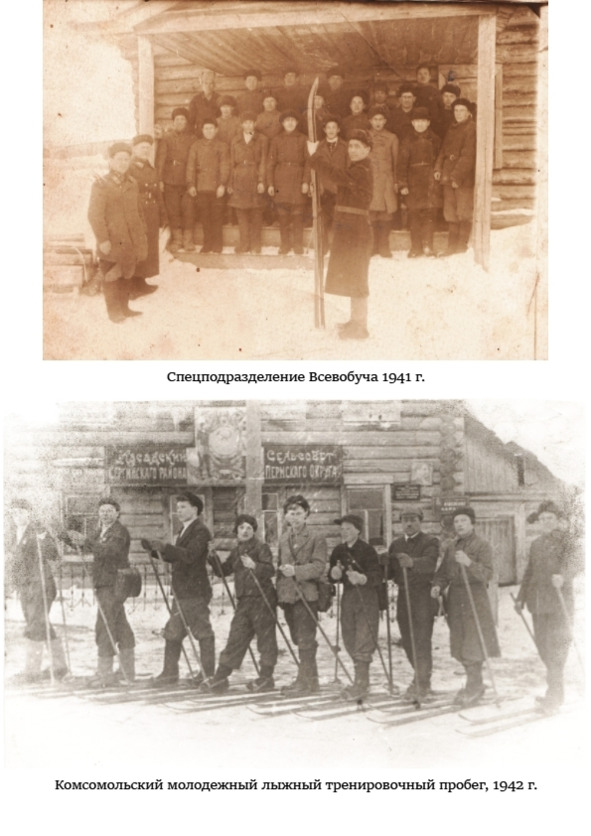

Начиная с июля 1941 года на Урале создавались отряды народного ополчения. Мужчины от 16 до 50 лет, проходили всеобщее военное обучение, (далее Всевобуч). Они составляли важный резерв в Красной армии. В дальнейшем, прошедшие программу Всевобуча принимали участие во фронтовых сражениях. Чтобы охватить обучением все мужское население, списки подлежащих обучению, разбивались на очереди и по мере окончания учебы, выпускники подлежали мобилизации в армию.

О работе Всевобуча в районе сообщает газета «Колхозный клич» от 1942 года:

«В районе закончилась вторая очередь Всевобуча. Зачетная комиссия Райвоенкомата приняла зачеты у бойцов Насадского и Троицкого пунктов. По итогам соревнования Троицкий пункт занял 1 место.»

Воентехник, инструктор Всевобуча С. НефедовСреди подразделений Всевобуча проходили соревнования. Это помогало поддерживать боевой дух и улучшать качество обучения.

«В ноябре 1942 года в спецподразделениях Сергинского пункта, где командирами взводов были тов. Кушнеренко и тов. Абакумов, широко развернулась борьба за первенство. В соревновании между взводами укрепилась дисциплина. Многие бойцы стали отличниками боевой и политической подготовки. Бойцы Всевобуча со всей настойчивостью и упорством овладевают военными знаниями. Геннадий Гагарин, Владимир Сорокин, Альмит Тимкин стали настоящими мастерами своего дела, на отлично овладевают спец предметами. Отличники спецподготовки – они являются отличниками по строевой и политической подготовке. С большим желаниям они стремятся на фронт, чтобы с оружием в руках бить фашистов.

В январе 1943 года у бойцов пункта Всевобуча на зачетных стрельбах есть негласное правило «Ни одной пули мимо мишени». И этого правила стремятся придерживаться. 70% личного состава стреляют на отлично. Ни один боец не пропустил пулю мимо мишени. Отлично стреляли: А. Мальцев, М. Калашников, И. Полыгалов, И. Загребин, Медведченко.»

Лейтенант И. Макаров, инструктор ВсевобучаО соревнованиях среди учащихся Всевобуча сообщается в «Колхозном кличе», февраль 1943 года:

«Комсомольско-профсоюзный лыжный кросс имени 25 годовщины Красной Армии

«Для тех, кто в бой идет на лыжах – короче путь, Победа ближе! Молодежь на лыжи!»

В зимних условиях, наряду с винтовкой и автоматом, прекрасным оружием для бойцов являются лыжи. На них он может быстро передвигаться, маневрировать, вести бой. Сейчас Красной Армии нужны отлично подготовленные резервы, и в первую очередь, для лыжных частей. Подготовка бойцов-лыжников проходит сейчас на всех пунктах Всеобуча. Но это еще недостаточно. Надо, чтобы все комсомольцы, вся молодежь принимала горячее участие в этом деле. По решению Молотовского обкома ВЛКСМ каждый комсомолец за зиму должен пройти на лыжах не менее 100 км, каждая комсомолка – 60 км. В это же время комсомольцы должны стать организаторами военно-спортивного воспитания всей молодежи. Лыжи – боевое оружие. Все, как один, овладеем лыжами, будем готовы в любую минуту встать с оружием в руках в ряды защитников Родины!»

Мария Богатырева, председатель райсовета ОсоавиахимаВ первые дни Отечественной войны в Серге был создан кружок ГСО3. В составе кружка обучалось 25 женщин. Всю теоретическую часть по курсу, в количестве 34 часов вела врач Сергинской районной больницы Попова Мария Максимовна. Перед медицинскими работниками в те годы ставились конкретные задачи: дать людям санитарно-оборонные знания (первая само- и взаимопомощь при ранениях, ожогах, поражениях боевыми отравляющими веществами), знания о предупреждении инфекций.

Соревнование за переходящее знамя Северо-Западного фронта

Соревнование тыла и фронта, трудовых коллективов предприятий и колхозов с воинами-фронтовиками сыграло важную роль в повышении боевого и трудового духа советских людей. В начале февраля 1942 года Военный совет Северо-Западного фронта обратился к Молотовскому (Пермскому) обкому и облисполкому, вызвав на боевое соревнование трудящихся нашей области с бойцами, командирами и политработниками этого фронта.

Вызов был принят. В области развернулось соревнование между районами за переходящее боевое Красное Знамя Северо-Западного фронта. Начало этому соревнованию положили воины 1-го гвардейского истребительного авиационного полка, прибывшие в декабре 1941 года в Прикамье на переформирование. В развитии соревнования проявили инициативу первый секретарь Пермского обкома партии Н. И. Гусаров и зам. начальника политуправления Северо-Западного фронта, полковой комиссар В. Н. Глазунов, до войны работавший вторым секретарем обкома.

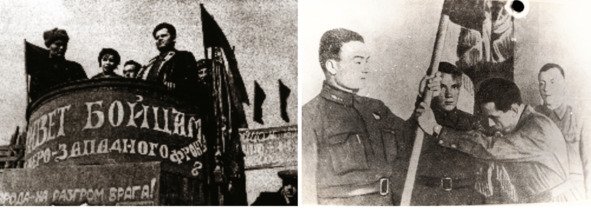

Вручение переходящего Красного знамени Северо-Западного фронта трудящимся Пермско-Сергинского района, 1942 г. На трибуне первый секретарь Пермского обкома КПСС Н. И. Гусаров (справа) и председатель делегации фронтовиков И. Л. Хомич (слева)

Соревнование среди тружеников нашего Пермско-Сергинского района, как и для всего Урала, в годы войны стало хорошим стимулом для повышения производительности, увеличения объема производства и творческой активности, позволило выявить умелых, инициативных, талантливых людей

О ходе соревнования писала газета «Колхозный клич»:

«22 июня 1942 года, в годовщину Великой Отечественной войны, нашему району было вручено переходящее боевое Красное Знамя Северо-Западного фронта за успешное окончание 1941 сельскохозяйственного года и за подготовку к весеннему севу 1942 года. Свои обязательства колхозники выполнили с честью на весеннем севе. На 30 мая план сева яровых по району был выполнен. Кроме того, колхозники района посеяли сверх плана зерновых 150 га и в фонд обороны – 227 га. Алексей Ильич Безденежных, председатель колхоза им. 1-го Мая (д. Шатово, д. Садок), первый в районе кавалер ордена «Боевого Красного Знамени», говорил: «В такое суровое время, за год войны, правление колхоза премировало 32 человека».

8 июля 1942 г. Красное знамя Северо-Западного фронта вновь присуждено Пермско-Сергинскому району «за хорошую подготовку к весеннему севу». 15 июля в Серге состоялось районное партийное собрание, на котором обсуждался вопрос об уборке урожая и заготовке продуктов в 1942 году. Собрание приняло новые обязательства с намерением удержать боевое знамя. В заметке от 17 июля сообщается, что район первым в области закончил весенний сев, а знамя оставлено за Пермско-Сергинским районом.

6 сентября район потерял первенство соревнования. Решением Обкома ВКП (б) переходящее боевое Красное Знамя Северо-Западного фронта присуждено Кудымкарскому району.

В неимоверно трудных условиях военного времени наш район добился успехов в 1942 году и трижды завоевал боевое Красное Знамя Северо-Западного фронта. Тогда в области было 42 района, но чести быть трижды награждёнными были удостоены только три района: Пермско-Сергинский, Частинский и Кудымкарский. Это знамя было переходящим до конца войны.

Для подведения итогов соревнования в районы и областной центр приезжали делегации воинов и командиров, а представители тыловых предприятий, колхозов, выезжали на фронт, победители награждались. П-Сергинский район был первым среди победителей от начала соревнования и получил Знамя за успешное проведение весенне-полевых работ, за сверхплановый посев зерновых, за высокий урожай картофеля и овощей, сданных в фонд обороны в 1942 году.

Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, соревновательный дух и высокий патриотический подъем охватил всех тружеников и жителей района – это готовность идти на фронт, потребность внести личный вклад в защиту Отечества. Людей не покидала взаимовыручка, чувство сочувствия друг к другу, совместное переживание неудач, личных и общественных успехов и радостей.

Использованы материалы ПермГАСПИ. Ф. 5738. Оп. 27. Д. 56. Л. 9. Звезда. 1942 г. 3 июля.

Всесоюзное социалистическое соревнование

Социалистическое соревнование, как один из методов, по увеличению производительности труда в СССР, был введен в 1929 г. Соревнование проводилось по производительности труда между государственными предприятиями, цехами, бригадами и отдельными рабочими, а также учебными заведениями трудовых резервов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Маши́нно-тра́кторная ста́нция – государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР и ряде других социалистических стран, обеспечивавшее техническую и организационную помощь крупным производителям агропромышленного комплекса

2

Областной отдел народного образования

3

Кружки «Готов к санитарной обороне» были организованы по всей стране с целью санитарно-эпидемиологического просвещения населения и первичной санитарно-оборонной подготовки