Полная версия

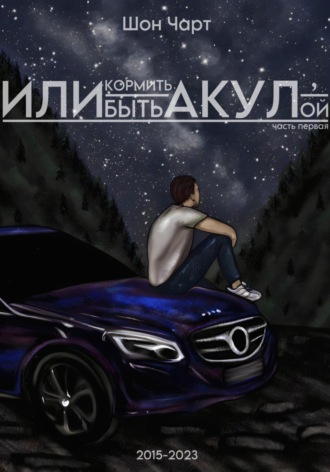

Или кормить акул, или быть акулой

Утром мама, готовя блины, спрашивала, чем мне запомнился выпускной. Мой рассказ про Капитана Крюка пробил ее на смех уже на описании барной стойки, и я также не сумел удержаться от рассказа про Полину, но не упоминал ее имени.

– А ты что думал? – горделиво выпрямилась она. – Ясное дело, что по тебе там вся школа сохнет.

– Да конечно, прямо проходу мне не дают, ага, – саркастически утрировал я.

Мама смерила меня взглядом и фыркнула.

Она просто до ужаса умиляла меня, когда играла в недовольство. Всегда хотелось подлететь к ней, крепко обнять и трепать за щеки.

– Да они таких, как ты, в жизни своей не видели, – вновь добавила она с особой прытью.

Я был рад, что умел тонко понимать подобные вещи, а не всецело прислушиваться к ним и позволять им сформировать мое восприятие самого себя. Что еще мать может сказать своему сыну, кроме чего-то подобного? Я считал, что мужчине, выслушивающему такое от своей любимой матери, следует относиться к подобным словам со снисхождением и благодарностью, но никак не начинать поспешное витье короны, которую он тут же водрузит себе на макушку.

– А… – я макнул свернутый трубочкой кусочек блина в варенье и забросил в рот. – А… а еф-фё… а еф-фё это…

Под осуждающим взором мамы я прожевал и проглотил нежнейший блин с громким небным щелчком.

– Простите, вы воспитывали меня не говорить с набитым ртом, моя оплошность, – снова начал я, вздохнув. – Я хотел сказать: «А еще это потому, что я твой сын, и похож на тебя», да? Это ты хотела сказать? – нахально кривлялся я.

Глава 2

Сон в аэропорту

Наступил месяц Рамадан и мы все с огромной радостью встречали этот праздник длиною в двадцать девять или тридцать дней, – в зависимости от того, как себя поведет луна, – названивая родным и близким, поздравляя их с наступлением благословенного месяца и приглашая друг друга в гости.

Пост в месяц Рамадан представляет собой отказ от еды и воды с рассвета и до захода солнца, и является обязательным для каждого мусульманина, за исключением тех, у кого есть религиозное оправдание. При свете солнца люди не могут ни пить, ни есть, а муж с женой не могут иметь близости, так как пост знаменует собой отказ от всех удовольствий искренне ради Бога. С самого детства я соблюдал несколько дней поста ежегодно, но целый месяц я стал держать лишь несколько лет назад, когда вошел в возраст мукалляфа – то есть половозрелого и религиозно обязанного человека.

Это всегда нечто особенное, нечто прекрасное и трепетное. Ты чувствуешь себя просто невыразимо чудесно, словно достиг в этой жизни всего, что тебе было необходимо. Я часто задумывался о том, как это дорого и ценно – быть частью такого радостного события. Как это укрепляет, сплачивает нас – вместе оставлять еду и питье, чтобы вечером отпустить пост, собраться за столом и кушать всем вместе. Я вообще всегда доводил себя до мурашек, думая о том, что мы – мусульмане всего мира – пять раз в день встаем в одном направлении, чтобы исполнить нашу обязанность в виде молитвы.

Когда держишь пост, то неминуемо начинаешь понимать бедняков и тех, кому попросту нечего есть и пить. Ощущаешь какой это бесценный дар, понимаешь, как необходимо быть непрерывно благодарным за то, что ты в любой момент можешь налить себе чай, приготовить себе поесть, утолить жажду или голод. Пост, лишающий тебя этой возможности на примерно пятнадцать часов ежедневно, не только подталкивает тебя к переосмыслению благ и ценностей, но и осуществляет мощную разрядку, перезагрузку и обновление организма, и крайне благоприятно сказывается на здоровье. Это было и светскими доказано учеными, но их доказательства, честно говоря, не были необходимыми: не может быть ничего вредного в том, что велено Богом.

Со всей этой канителью с экзаменами я совсем забыл вернуть учебники в библиотеку, поэтому мне было необходимо заняться этим вопросом, хотя сначала я планировал игнорировать звонки и сообщения классной руководительницы, с каждым разом все более настойчивые и угрожающие. Это не оказывало должного и желаемого ею эффекта, а наоборот лишь смешило меня.

– Тебе будет охота сходить со мной в библиотеку? – спросил я у Эмиля.

– На знаю… посмотрим, – небрежно отвечал он по телефону.

Мне приходила в голову мысль позвать составить мне компанию и Полину, но это была плохая затея. После неуверенного ответа Эмиля я передумал навязывать и ему свои дела, но в итоге он сделал это сам, гонимый мужскими понятиями или нежеланием портить со мной отношения. Едва ли это могло оказать на меня какое-либо впечатление, ведь мне практически все были в равной степени безразличны в том плане, что ни с кем я не имел никаких дружеских привязанностей и не оценивал ничьи поступки в отношении меня.

– Ну, что, уже определился, в какой университет будешь поступать? – спросил он. Мы шли по тротуару вдоль забора, ограждающего территорию школы. – Тебе лучше будет в Первый МГМУ, я почитал про него. Из нашей параллели много кто поступать туда будет. Поступай и ты, а потом поедешь отдыхать на все лето.

Я посмотрел на него и предосудительно вздохнул:

– Ближайшие лет пять я собираюсь отдыхать в Чечне.

Он замолчал, непонимающе посмотрев перед собой.

– А как же получить высшее образование?

Я устало поморщился.

– Я буду там поступать.

– Ого… погоди… а могло быть такое, что ты мне это рассказывал?

– Звучит вполне реально.

Я не просил его об этом, но он посчитал нужным высказать мне свое мнение относительно моего переезда, а затем стал представлять себя на моем месте.

– Ты хорошо подумал? – спросил он, когда мы вошли в школьную библиотеку и мой нос забился затхлым запахом великовозрастных книжных корешков и постаревшей деревяной мебели.

Библиотекаршей была маленькая круглая женщина в очках на веревочке, заведенной за шею. Пока мы не подошли к ней вплотную, она сидела, бегая глазами по книжечке, лежавшей на ее столе.

– Да, я все очень хорошо обдумал, Эмиль, – ответил я и обратился к библиотекарше. – Здравствуйте, я хотел вернуть учебники.

Пожилая женщина протерла руки от крошек печенья и весело мне улыбнулась.

– Поздновато ты, Саид!

– Да, простите, – смущенно кивнул я.

Эмиль не стал с ней здороваться, продолжая говорить со мной.

– Ты уверен? Ты ведь мало похож на остальных чеченцев.

– Ничего страшного, – продолжала библиотекарша наш с ней разговор, с любопытством покосившись на портфель в моих руках. – Не ты первый, не ты последний, кто забывает их вернуть. Ну, давай, показывай, какие книжки ты у себя удержал.

– Что ты хочешь этим сказать? – обратился я к Эмилю, начав разгружать свой рюкзак.

– Ничего особенного, но разве тебе там понравится?

– Мне там нравится. Я люблю это место. Ведь я не стал силой заставлять себя самого жить и учиться в месте, которое мне не по нраву.

Библиотекарша мило улыбнулась, получив от меня последнюю книжку, и мы попрощались.

– Я и такое допускаю. Ты довольно жертвенный.

Я множество раз успел поругать себя за то, что взялся звать его с собой.

– Что у тебя с Полиной? – спросил внезапно он, спускаясь по лестнице передо мной.

– Что? С кем? – вылупился я на него.

– Ты слышал меня. У вас явно… между вами явно что-то происходит.

– Просто очуметь…

– Что такое?

– Эмиль. Ты идиот, что ли? Прости за нескромный вопрос.

Он рассмеялся, думая, что я шучу.

– Не знаю, Саид. Мною движет лишь желание найти тебе подружку.

Мы вышли на улицу. Лето пронзительным теплом нагревало мне щеки и глаза, а по линии лба проступал пот и стекал по вискам. С деревьев, нависавших над тротуаром, на невидимых ниточках свисали крохотные зеленые личинки. Небеса над нами были без единого облачка, как ничем не обеспокоенная безупречная гладь воды, и пылко дышали вязким – как различимые зрением волны газа, – солнечным светом. На шоссе, вдоль которого мы шли в сторону метро, оглушающе шумели автомобили.

Я думал чем-то ответить Эмилю, но мне так не хотелось с ним разговаривать, хоть на эту тему мне есть так много всего сказать.

Во-первых, к отношениям я всегда был страшно скептичен, потому что они полны лжи. Лжи не только самой банальной, вроде обмана и неправды, хотя и эта ложь мерзка. Речь о той, что не высказывается, что скрыта и мельком проплывает под слоем тонкого льда, с которого протерли снежные градинки. Как, например, расставаясь, люди начинают нести полнейшую ахинею, говорят абсолютно странные вещи, напускают на свои образы марафет неубедительного безразличия и пытаются поддеть сильнее того человека, с которым недавно желали провести всю жизнь. Они говорят: «Я знал, что что-то не так» или: «Все к этому и шло». Так если ты знал это, что мешало тебе это предотвратить, обсудив открыто? Почему люди не хотят разговаривать друг с другом, поднимать темы, которые гложут их и могут привести к разрыву в будущем? Разве правильно сказать о девушке, к которой ты когда-то относился тепло, что она, например, некрасива, имеет раздражающие тебя привычки, скверный характер, необоснованные претензии, большой нос или смешные уши? Есть еще и вовсе, как говорят, смертельный номер: «Если честно, бывшая мне нравилась больше». Все это – мерзость невероятных масштабов, и недостойно того, чтобы тратить на это время и эмоции, потому что люди зачастую лживы, и в этом главная беда.

Такие размышления отворачивают от желания заиметь любовь, потому что тогда я тоже попаду в теоретическую категорию людей, способных на ложь. Лгать в узком и самом распространенном смысле слова я не стал бы никогда, и ничто бы меня к тому не сподвигло, но я совершенно точно превратился бы в скрывающего расстройства и врущего, что все хорошо, человека. Но ведь так быть не должно! Не нравится тебе что-то, недоволен ты чем-то – разберись! Не выплескивай, а выскажи чувства и эмоции. Но нет, такого не бывает, а если и бывало когда-то, то в нынешних реалиях едва ли может.

Современные любовные отношения – череда обмана, разрушительных секретов и подлости. У меня никогда их не было, и та позиция, что я держу – плод не личного опыта, а наблюдений, которых мне хватило для того, чтобы навсегда – окончательно и бесповоротно – отвратить себя от этого бессмысленного маскарада. Я наблюдал кучу расставаний, и каждое сопровождала подобного рода желчь и скверна. Самое мерзкое, когда люди, расставшись, начинают говорить, что их всегда что-то не устраивало, не понимая, что главная причина их расставания – накопленный и невысказанный негатив и обиды. Зачем же тогда все это нужно? Разве любовь между мужчиной и женщиной по своей сути не подразумевает, что ты должен утопать в человеке, полностью ему доверяя и намереваясь вверить ему себя до конца? Какие недосказанности тут вообще имеют право на существование? Где тут место ссорам, обидам, подлостям? Его нет, не должно быть. А если между людьми есть все то, чего между ними быть не должно, то терпеть такое совершенно не имеет никакого смысла. Попросту теряется суть и изначальный смысл воссоединения душ. Это пустота, как подойти дома к окну и просто начать по одному пускать красивые разноцветные гелиевые шарики в воздух.

Естественно, я связывал свою жизнь с привлечением в нее жены, но мне становилось не по себе от мысли, что мне попадется такая же подлая, гнилая, хитрая и заискивающая, как большинство остальных. Потому первое и единственное душевное качество, на которое я буду смотреть – богобоязненность. Если женщина искренне религиозна – она любящая, порядочная, честная, скромная, справедливая, покорная даже не из преданности к тебе, а из любви к Богу; к желанию достичь довольства Всевышнего, ведь для жены является обязанностью слушаться мужа. Такая женщина будет искренне и чисто тебя любить. И я прекрасно понимал, что я не могу ей не соответствовать; требовать от нее того, чего не буду давать сам. Великая проблема в том, что в современном мире мужчины ощущают едва ли не безграничную вседозволенность, при этом смея требовать от своей женщины такого, на что попросту не имеют никакого права, и чего сами они не сто́ят.

Я не хотел ввязываться в это. Ввязываться в жизнь с человеком, который не понимает элементарных вещей, а искать кого-то у меня не было никакого желания. Все просто: если мусульмане будут религиозны и чисты, то это вечная любовь. Такое – навсегда, такое – непоколебимо. А религиозное невежество и ложь – это то, что я ненавижу больше всего на свете.

Во-вторых я и сам, пытаясь понять, почему отношусь к этому именно так, осознал, что вдобавок ко всему прочему не хочу ощущать на себе расставания, хорошо представляя, как это может меня ранить. Когда тебе придется вспоминать время, в котором ты был очень сильно связан с человеком, и который, возможно, стал одной из важнейших составляющих твоей жизни. И вот в какой-то момент все разрушается.

Да, у меня есть благой пример моих родителей, пример моего дяди Висайта, который тоже души не чаял в своей умершей супруге, но в моем понимании это исключения, нежели правила современного мира. Мне не хочется испытывать расставания с той девушкой, с которой я был близок и планировал будущее, но в наше время – время, в которое мы откуда-то подсмотрели кем-то введенные в норму временные отношения «для опыта» – это будто бы неизбежно.

Конечно же, есть такие люди, которые назовут это все необходимыми жизненными уроками, но пока я – как они говорят – «максималист», я буду следовать своим мерилам. Я прекрасно осознаю, что являюсь обычным человеком с эмоциями и чувствами, на которого что-то может повлиять и заставить пересмотреть свои взгляды. Это и называется изменением, но изменения являют собой либо развитие, либо деградацию, и в моих силах двигаться к одному, отдаляясь от другого. Неясно лишь то, что я выберу.

Отношения не для меня. Я точно не хочу тратить свои усилия, эмоции, чувства и время, чтобы связывать это все с человеком, в котором я не уверен и уверен быть не могу, ведь я рискую отпечататься этим навсегда. Я всегда буду тем, у кого были отношения, у кого была влюбленность; тем, кто тратил свое время, быть может, обзавелся с девушкой какими-то известными лишь нам особенностями в виде фраз, жестов или мест, где мы проводили время. От одних только этих мыслей у меня холодок по коже.

Поэтому я и сам не хочу быть тем, кто общался с большим количеством девушек до брака, и жену себе не хочу такую, у которой тоже есть уйма всех этих воспоминаний, безвозвратно утраченных, но тем не менее когда-либо существовавших.

То, каким я желаю это видеть для себя – это два белых, кристально чистых полотна, поставив рядом которые они сольются так, что не увидишь границ между ними. И вот на получившемся крупном полотне вы вместе рисуете что-то, что называется любовью. А теперь представьте, что в отношения вливаются люди с уже исписанными полотнами. Что они будут пытаться делать? Искать грани этих листов, которые максимально похожи друг с другом, чтобы схлестнуться в попытке их совместить? Будут дописывать обрывки своих старых рисунков? Или будут черкать и менять полотна нового избранника? Может быть и такое, что человек изменился под влиянием своего прошлого опыта. И я (если согласиться с тем, что я славный парень), буду вынужден столкнуться с девушкой, которая не будет доверять мне и будет осторожничать со мной по причине того, что когда-то ее уже предали и причинили ей боль. И зачем мне это надо? Я ни от кого ничего не требую, я не берусь судить людей и как-то их осуждать: у меня есть стандарты, которым я соответствую сам, и потому я считаю справедливым быть более избирательным к человеку, с которым собираюсь планировать свою дальнейшую жизнь. Отношения ради отношений – не мое. Отношения потому, что от них испытываешь интерес и наслаждение – не мое. Отношения для самоутверждения и потому что у парня якобы обязательно должна быть девушка – не мое. Отношений я искренне боюсь, потому что не доверяю никому. Меня пугает как то, что после большой любви мы друг друга будем ненавидеть, так и то, что будем относиться друг к другу так, как будто никогда и не любили друг друга, даже не заговорив, если когда-то и встретимся. А картина, где я прохожу со своей уже другой любовью мимо той, что любил раньше, а она проходит мимо меня со своей – убивает меня уже сейчас, хоть и я никого никогда не любил.

– Я не желаю это слышать, это бред. – Отрезал я.

– Почему бред? У каждого должен быть человек, который…

– О, только не вздумай сейчас задвигать мне высокоморальные темы. Прости, но от тебя это звучит и смотрится нелепо. А что касается подружки… что хорошего, объясни? Нервотрепка. Взять хоть то, что при малейшей проблеме люди бегут советоваться со всеми вокруг. А те и советуют, что-то там бормочут, не сознавая, что ненароком могут расшатать сук, который при урагане снесет кому-то голову. И нет тебе отношений.

– Каких сук?

Я взвыл от нетерпения вслух, и это вышло в унисон с рванувшим с места на светофоре гигантским джипом.

– Эмиль, а ты помнишь свои первые слова после того, как твоя… как ее звали?

– Динара?

– Да, она. Помнишь первое, что ты сказал, когда она стала инициатором того, что вы разбежались?

– Конечно же, нет. Откуда мне помнить такие подробности?

– А я помню прекрасно. И запомню надолго. Ты сказал: «Отлично, я и сам от нее устал». Ну и на кой мне оно надо?

– Девушки бывают невыносимы.

– Девушки бывают невыносимы, – угрюмо повторил я. – И что ты хочешь сказать?

– Ты не понимаешь! – он тоже завелся, и меня это разозлило лишь сильнее. – Они надумают себе что-нибудь и начинают капать тебе на мозги! Постоянно уличают в чем-то!

– Это не игра в одну калитку. Не бывает одного виноватого. Это меня и бесит. Ваши взаимоотношения становятся чем-то повседневно-неприятным, хотя изначально все это задумано иначе. Мужчины и женщины нужны друг другу для успокоения души, для единения. Для мира, для покоя. Для любви, блин.

Мы спустились по лестнице в метро, наваливаясь на стеклянные двери, которые сквозняком отбрасывало на чудовищных скоростях туда-сюда, и казалось, будто они вот-вот слетят с петель и сравняют кого-нибудь с гранитными плитами в полу.

– Но кого можно любить в этом мире, если никто не может без интриг? Слышишь меня? – у меня никогда не будет девушки. Вот так и знай. Потому что нынче мягкосердечие втаптывается в грязь, а я иным, кроме как мягким, быть не умею, потому и берегусь. Если ввяжусь в отношения – в итоге и сам стану плести интриги, намекать, вынюхивать, говорить: «ну да, да, да, конечно, рассказывай мне», буду ворчать: «вот всегда ты так!», или: «снова я виноват?», или: «ничего не хочешь мне сказать?»

– Ты слишком…

– Вот только попробуй это сказать – и я тебе втащу, обещаю.

Он осекся, оскорбленно нахмурившись. Мне стало его жаль, потому что я увидел, что он меня боится. Он больше не говорил ничего вообще, будто бы думая, что я ударю его при любом сказанном слове. Но врезал бы я ему только за то, что он собирался сказать, что я слишком идеализирую мир, глядя на него через розовые очки. Так часто говорят. Говорят, что изменюсь, говорят, что живу в инкубаторе, говорят, что я еще не раз разочаруюсь в людях.

Я условился с самим собой ненавидеть каждого, кто так говорит, потому что я терпеть не мог, когда люди говорят то, чего не знают. А судить за меня, как и под каким углом я смотрю на мир – и есть говорить то, чего не знаешь. Никто из людей, ни единая живая человеческая душа не знает за меня моих мыслей. И никто не может судить по моим словам мое мировоззрение, потому что мы заведомо разные люди, мы первоначально абсолютно чужие друг другу миры, и я уже давным-давно смирился с одиночеством и недопониманием, дав себе слово, что я не стану делиться с кем-либо своим внутренним мнением обо всем на свете, но бывали такие моменты, когда молчать я уже не мог. А потом об этом жалел.

– Я запрещаю тебе переезжать.

– Лады.

Мама нахмурилась.

– А, значит, это было вот так просто?

– Да, – пожал плечами я. – Это могло сработать и сейчас, не выдай ты себя своим вопросом.

Отец засмеялся, а Лорс с обидой и досадой посмотрел на маму, словно она его подвела.

– Ну серьезно, Саид. Как мы без тебя? – спросила она.

– Почему это без меня? – спросил я в ответ, нанизав на вилку несколько огурцов, помидоров и желтоватых от подсолнечного масла луковых колечек. – То, что я отъезжаю, не означает, что я вас оставляю.

Лорс было вздохнул с облегчением, но потом замер. Папа зажал в кулаках кусок стейка, пытаясь откусить, оттягивая его от стиснутых зубов. Прожевав, он заговорил, но его перебил Лорс, который, поняв, что прервал отца, тем не менее не остановился.

– А если ты не оставляешь, что это значит?

– Думаю, нам всем следует уже просто смириться, – глаза отца улыбались. – С твоим отъездом я снова стану самым умным человеком в семье.

Мама фыркнула, но доброго смешка не сдержала.

– Это пока Лорс еще в школу не пошел, – заметил я, подмигнув брату, который очень тревожно на меня моргнул.

– Я считаю, что хорошо, что ты уезжаешь именно туда.

– Правда? А то, что наш сын никогда там не жил, тебя не слишком переубеждает? – если бы у мамы не было на руках Люлюки, она бы недовольно уперла руки в бока.

– Он мог попроситься куда-нибудь еще, где он никогда не бывал. Он мог решить наплевать на нас с тобой и поехать играть в футбол в Германию… куда ты там хотел?.. в «Брис… брос…»

– «Боруссия». – Поправил я.

– Да. А тут? Быть студентом медицинского в Грозном. Что тут опасного?

Папа умел мыслить вот так. Он мог предполагать худший вариант, чтобы было легче свыкнуться с менее расстраивающей реальностью, но в пределах разумного. Я отчасти перенял эту черту, но устремился далеко вперед: при чужих проступках я иногда представлял смерть провинившегося, и злость как рукой снимало. Или же свою смерть: умереть человеком, который никого не простил.

– Там он будет в безопасности со своим дядей и братом.

Он украдкой посмотрел на маму, и я понял, что он прощупывает почву, ибо похоже они с мамой еще не решили наверняка, с кем я буду жить. Меня так напрягало, что они и вовсе что-то за меня решают, что я зажмурился, пытаясь абстрагироваться от этих мыслей. «Мне могли и вовсе запретить лететь в Грозный», – сказал бы себе на моем месте отец.

– Не думала, что мы с тобой уже обсудили это, – хмуро сказала она папе.

– А со мной никто этого обсудить не хочет? – взвел брови я.

– В данном случае ты – виноватый, – с саркастической ухмылкой сказал отец, кивнув в сторону мамы.

Маме было как будто бы все равно, что мы там бормочем; она продолжала монолог.

– Хотя я и считаю, что с ними будет лучше… но моя сестра живет ближе к центру, но какой ему будет толк от Лианы..

Лиана – дочь маминой сестры и моя ровесница. Все детство мы провели рядом. Или я провел его рядом с ней, потому что я всегда был мало ей интересен, хоть и тянулся к ней чрезвычайно. Потом они с моей тетей переехали в Чечню и осели там.

– Я ни в ком ведь не ищу выгоды… – вставил я.

– Но лучше, естественно, находиться среди мужиков.

Мы с папой поперхнулись, потому что посредством его влияния мы все в нашей семье относили слово «мужик» к вульгарному, поэтому слышать его от мамы вот так открыто было очень странно. И крайне забавно.

– Да. С мужиками лучше. – Высказался Лорс и было видно, что ему смешно, но он сохранял грустный образ.

Отец в шутку стукнул по столу.

– Распоясались! – воскликнул он, дожевав. – Саид, надо бы тебе в дорогу разъяснить пару основных правил…

– Не говорить с незнакомцами? Не брать у них конфеток?

– …первое… Нет, кстати, незнакомцы там – твои самые большие друзья.

– Да, да, я знаю, я просто пошу…

– Чеченцы такой народ. Если у тебя проблемы – они сделают все, чтобы помочь тебе от них избавиться. Если у тебя нет проблем – приложат все усилия, чтобы тебе их доставить. Это тонкая грань, обращенная в сторону крайностей, и к этому необходимо постараться приспособиться.

– То есть я тоже должен помогать и создавать проблемы? – я взвел брови.

– Нет. Ты должен относиться проще к тому, что тебя будут топить, и топить будут просто так.

– О как… и каким образом мне с этим бороться?

Лицо папы стало таким недоумевающим, будто я спросил нечто просто катастрофически элементарное, а он раздосадован тем, что его старший сын такой глупый.

– Никаким. Быть ниже травы.

– Ты шутишь?

Его лицо стало еще более недоумевающим.

– Нет.

– Я непременно и буду ниже травы, если дам себя потопить.

– Я знаю, – пожал плечами отец.

– Тогда о чем ты?

– Ты с этим ничего не поделаешь. Тебя потопят, и все. Просто это надо переждать.

– Пап, ты же понимаешь, что ты не с Лорсом сейчас говоришь?

– Ты для меня все равно что Лорс.

Мой младший братик заулыбался.