Полная версия

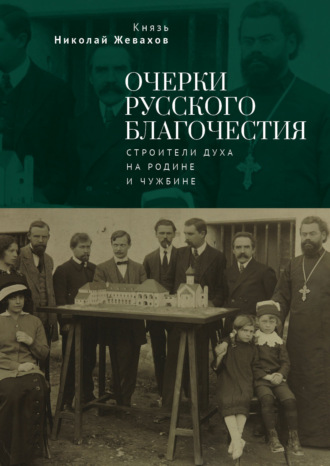

Очерки русского благочестия. Строители духа на родине и чужбине

Не будем им подражать!

Напротив, эти неприятные впечатления родили во мне самое горячее желание устранить те причины, какие их вызывают, и привели к мыслям, коими я и заканчиваю краткий очерк о своем путешествии в Бари.

Бари – место святое для всякого, кто чтит святыню.

Св. Николай зовет к себе паломников со всех концов света, и на Его зов откликаются представители всех вероисповеданий и национальностей. Но и здесь, среди них, вы увидите больше всего русских православных христиан. И они-то наиболее одиноки в Бари, одиноки и беспомощны. Русские паломники удивляют мир своею великою любовью к Св. Николаю, своею верою, которая помогала им преодолевать исключительные трудности в пути, и в то же время, придя к цели своего путешествия – в Бари, они не находят здесь ни русской православной часовни, ни русского священника, ни больницы, ни даже странноприимного дома, где бы могли приютиться. Там нет и русского консула, к защите которого, в случае нужды, они могли бы обратиться.

Все эти исключительные неудобства, конечно, рождают причины, создающие почву и для эксплуатации их, чему способствует и незнание языка и местных обычаев и совершенная неосведомленность о том, что их ожидает в Бари и куда нужно идти и к кому обратиться. В то время, как представители православных вероисповеданий легко ориентируются среди чужих, наши русские паломники вызывают в лучшем случае сожаление, в худшем – насмешки и обычные упреки в невежестве. И здесь, при виде этой великой веры и любви к Святителю Николаю наших русских паломников в Бари, с одной стороны, и при взгляде на их жалкую беспомощность – с другой, невозможно оставаться равнодушным. Нужно сделать всё возможное для того, чтобы защитить их святую веру от посрамления, не дать никому в обиду этих смиренных паломников; необходимо учредить в Бари русское консульство и поднять вопрос о сооружении православного русского храма имени Св. Николая и при нем странноприимного дома для паломников русских.

Пусть этот храм еще теснее соединит русских и итальянцев на почве общей любви к Св. Николаю, пусть Св. Николай благословит этот союз. Такой храм сблизит нации теснее, чем самые блестящие дипломатические сношения, и, кроме того, окажет незаменимую услугу всем русским, прибывающим в Бари на поклонение великому Угоднику Божию Св. Николаю. Явится, конечно, неизбежный вопрос о средствах для сооружения храма, покупке места, переговорах с итальянским правительством и пр. и пр.

На это я могу ответить словами веры. Мы привыкли заниматься предвидениями, не будучи пророками, но не привыкли верить. С полным убеждением утверждаю, что не только в России, но и во всем мире не найдется ни одного человека, который бы отказался пожертвовать на храм Св. Николая, и притом там, где почивают Его святые мощи. Ибо нет никого, кому бы не было дорого имя этого величайшего, горячо любимого всеми людьми Святителя Николая, Чудотворца Мирликийского. Будем же этому верить, и Господь воздаст нам по вере нашей.

Не будем же откладывать великого и святого дела!

Бари,

5/18 июля 1910 г.

Потребные сведения усердствующим поклониться св. Мощам Святителя Николая Мир-Ликийского Чудотворца[8]

Кому из православных неизвестно имя великого угодника Божия, Святителя Николая, чудотворца Мир-Ликийского? Сей светильник Церкви Православной родился в 257 г., во времена сильных гонений на христиан со стороны язычников. С самого появления своего на свет он, осеняемый благодатию Божиею, был великим подвижником и ревнителем веры Христовой. Видя его высокоблагочестивую жизнь, родной его дядя – тоже Николай, епископ Патарский, с согласия его родителей, посвятил его во пресвитера. Причем, исполнившись духа пророческого, Архиерей Божий, обратясь к народу, сказал: «Я вижу, братие, новое солнце, восходящее над землею и приносящее сладостное утешение скорбящим и страждущим. Счастлива та паства, которая будет иметь его своим руководителем: он укрепит ее в вере в Господа, наставит в добродетельной и благочестивой жизни и будет усердным помощником всем бедствующим». – Пророчество святителя исполнилось в точности. Во всю свою долгую жизнь никогда избранник Божий не переставал помогать бедным, страждущим, защищать обиженных и несчастных, укреплять и наставлять слабых в истинах веры Христовой, совершать дела любви и милосердия всем людям. Приняв же сан архиепископа города Мир-Ликийских, он был столпом веры и примером жизни христианской для всех членов своей словесной паствы, да и для всех православных христиан. Скончался после непродолжительной болезни 6 декабря 342 г. Но и после кончины Святитель Христов Николай никогда не переставал и не перестает быть скорым помощником всем, с верою призывающим его в многоразличных скорбях и напастях. И примеров его чудодейственной помощи бесчисленное множество. В 1087 г. мощи сего святителя перенесены были из гор. Мир в италианский город Бар, или, как называют италианцы, – Бари.

Издавна русские православные паломники, несмотря на трудность путей сообщения, хотя в небольшом количестве, предпринимали путешествие в г. Бари на поклонение св. мощам Святителя и Чудотворца Николая. Но это путешествие, сначала в Палестину ко Гробу Господню, а затем и к мощам Святителя Николая, требовало раньше больших расходов, и для русского простолюдина было почти невозможно. Когда же Императорское Православное Палестинское Общество взяло на себя заботу об охранении паломников в пути и создало в Одессе, Константинополе и Иерусалиме русские православные подворья, где каждый паломник может получить самые нужные ему сведения о том, как доехать до Иерусалима, к кому обратиться за справками, как устроиться на месте, то целые толпы русского народа из года в год стали ездить в Иерусалим и благодарить Бога за то, что сподобились побывать в Святой Земле. Теперь такое путешествие очень удобно и стоит очень дешево, и даже бедный человек может съездить в Иерусалим.

В настоящее время Палестинское Общество пришло на помощь и тем русским паломникам, которые собираются ехать в Бари на поклонение св. мощам Святителя и Чудотворца Николая. Бари – небольшой город Италии на берегу Адриатического моря, очень красивый. Приезжают туда морем до пристани города Бриндизи, откуда по железной дороге едут в Бари. Некоторые пароходы доходят и до самого города Бари. Здесь теперь строится православная русская церковь и большой странноприимный дом для русских паломников, так что каждый паломник получит здесь всё, что ему будет нужно: и хорошее помещение, и русский обед, ужин, чай, сахар. Уже есть и русский православный священник, который, по просьбе паломников, совершает молебны у мощей св. Николая. Приезжающие в г. Бари по железной дороге и морем должны обратиться прямо в Странноприимный дом для паломников. Он находится на улице Карбонара, вилла Джиованни Поза, № 71. Там живет смотритель дома, Иван Онисифорович Никольский[9]. Тут же вблизи живет и настоятель храма, священник о. Василий Николаевич Кулаков[10]. Лучше всего предварительно списаться с смотрителем, и он тогда встретит русских паломников на вокзале или пристани и даст им все необходимые справки. Адрес такой:

Италия, Italia (Puglie).

Bari, via Carbonara, villa Giovanni Posa.

И. О. Никольскому.

<…>[11]

Строители духа жизни в области архитектуры и живописи[12]

То время, когда монастыри были очагами духовного света, рассадниками христианского просвещения, средоточием людей высшей интеллигентности, ушло, говорят, безвозвратно. Ныне, за весьма редкими исключениями, монастыри наполняются теми, кто пришел туда, ничего не оставив в мире, пришел не отказываться от его сокровищ, а приобретать их, теми, кому чуждо томление духа, или болезненная, полная мучительной скорби жажда духовного обновления и возрождения. Ныне обитатели монастырей, почти все, состоят из лиц с крайне ограниченными запросами духа и мысли, а царящий в монастырях квиэтизм[13] отражает не довольство обретения истины, не радость сознания достигнутой победы, a отсутствие потребности искать эту истину, или вступать в брань с невидимым врагом. Таким безнадежным пессимизмом проникнуты современные суждения о монастырях. Я не буду останавливаться на природе этих суждений и указывать на то различие перспектив, какое открывается взору человека, рассматривающего тот или иной факт с двух противоположных сторон – мирской и духовной, ибо для этого нужно было бы касаться общего вопроса о различии между требованиями определенного момента, с коими согласуется мирская жизнь, и требованиями вечности, на коих построена жизнь духовная и, как преимущественное выражение ее, – жизнь монашеская. Здесь достаточно сказать, что мир видит зло во вне, вокруг себя, и чем упорнее борьба с ним, тем всё более расширяется площадь борьбы, и зло кажется непобедимым. Лишенный духовного зрения мир видит зло не там, где оно есть, и, принимая внешние выражения зла за его источник, вооружается против них, останавливая, в лучшем случае, лишь его движение, но не уменьшает его размеров.

Монастырь, напротив, понимает, что «наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Ап. Павла, посл. к Ефесянам, гл. 6, ст. 12), т. е. не против внешних выражений зла, а против самого зла, против врага нашего спасения, рождающего вкус ко злу и нестерпимое влечение к нему. Монастырь хорошо знает, что всякая борьба с внешними выражениями зла бесцельна, если неведом источник его происхождения, и в то же время знает, что этот источник коренится не в ближайшей цепи предшествующих причин, а гораздо глубже, и что единственной разумной борьбой со злом будет только духовная борьба с влечением к нему.

Вот почему для целей этой духовной борьбы неизмеримо важнее рассмотреть природу этих влечений, источник их происхождения, подметить условия их зарождения и развития, чем вести внешнюю борьбу со злом в его внешних проявлениях.

И хотя, благодаря этому, монастыри и навлекают на себя упреки в ничегонеделании и тунеядстве, однако те из них, которые понимают свою задачу, не только не отражают в своей жизни признаков внешней деятельности, а, наоборот, всё глубже и глубже уходят в область самоизучения и самоанализа в целях дальнейшего развития духовного зрения как единственного способа изучить зло в его разнообразнейших видах и указать его там, где другие его не замечают.

Отсюда понятно, какое значение имеет всё, что облегчает эту высокую задачу монастыря, что способствует развитию духовного зрения и перестраивает дух жизни, видоизменяя его характер. Отсюда понятно и то, какую великую жертву Богу приносят те люди, которые помогают монастырю в общем деле перестройки духа жизни и, освещая ярким светом небесного огня земную цель жизни, освобождают путь к ней от вражеских нагромождений. Эти мысли так часто приходили ко мне при чтении произведений Евг. Ник. Поселянина[14], зовущих к жизни, пробуждающих уснувшую совесть, поднимающих дух.

Эти же мысли с новой силой ожили во мне при первой встрече с именами Алексея Викторовича Щусева и Ивана Исидоровича Ижакевича[15], из коих первый обратил на себя внимание своими работами в области архитектуры, а второй в области церковной живописи.

Произведения А. Щусева и И. Ижакевича проникнуты одной общей мыслию – восстановить наш извращенный вкус и вернуть нас к прежним русским идеалам. Вот почему работы их так дороги каждому русскому человеку, в коем живет сознание связи с Источником жизни и не угасло стремление к правде. Встречаясь с этими произведениями, зритель испытывает радостное чувство встречи с чем-то очень дорогим, но давно потерянным и забытым.

Проект храма на Куликовом поле, часовня на могиле г-жи Шабельской в Ницце, проект зданий собора и школы в Почаевской Лавре, художественная орнаментация трапезной церкви в Киево-Печерской Лавре, реставрация Васильевского храма в г. Овруче – все эти и многие другие работы А. Щусева являются выражением того самобытного русского творчества, которое, будучи свободно от наслоений запада, в своем чистом виде всегда отражало одну идею, одну мысль, один порыв трепещущей в земных оковах бессмертной души к Богу.

Пред нами проект храма на Куликовом поле.

Проект удостоился Высочайшего одобрения, и храм уже начат постройкой.

Вглядитесь пристально в это произведение искусства, и вы перенесетесь в те отдаленные времена древности, которые воскрешают пред нами ныне забытые идеалы и свидетельствуют о том, насколько глубоко понимали задачу искусства Греция, Рим, Византия, или наша древне-христианская Русь эпохи XI–XII вв. Тогда искусство неразрывно связывалось с духовной жизнью народа, почти исключительно служило религиозным целям, возбуждая чувство восторга и удивления, если не всегда художественностью исполнения, то всегда тонким воплощением одухотворявшей его идеи. Тогда искусство признавалось душою народа, почему и отражало высшие стремления души, а не низменные требования плоти. В частности, наше древне-русское творчество, столь богатое своими самобытными формами, так образно и живо свидетельствовавшее о высоте духовного развития эпохи, и доныне еще приковывает к себе внимание знатоков искусства, заставляя их восхищаться глубиною своего религиозного содержания.

Но памятников истиннорусского творчества немного, а там где они есть, они забыты и заброшены. Весьма многие из них или остаются в небрежении или же реставрируются на новый лад, приспособляются к тем вкусам, которые искусственно прививались в начале XVIII в., а ныне уже достаточно крепко внедрились в общество. С XVIII в. всё национальное русское стало рушиться. Русский стиль с эпохи Петра Великого стал признаваться варварским, диким, грубым и отсталым. Погоня за Западом сделала свое дело. Была создана почва для внедрения иноземельных начал во всех отраслях и видах русской жизни. Разрушение коснулось и русского искусства. Екатерина Великая довершила начатое дело и издала указ, чтобы стены храмов, украшенные древней живописью, были выбелены известью, а иконы повешены на подобие картин в золотых рамах. Религиозные идеалы уступили место идеалам современности, и наши храмы почти ничем не отличались по внутреннему своему убранству от западно-европейских салонов XVIII в. Священные предметы храмов Растрелли украшались нередко упитанными амурами, снятыми с мебели версальских будуаров Людовика XV.

При Николае I впервые возникла мысль восстановить правильный русский стиль. Задача сложная, ибо этот стиль нужно было уже разыскивать, до того велики были наслоения Запада. Порученная немцу, архитектору Тону[16], задача эта оказалась ему не по силам. Тон выстроил целый ряд церквей в С. – Петербурге (Конногвардейская, Введенская, на Загородном просп. и др.), храм Спасителя в Москве, Московский дворец, но ни одна из его работ не отразила «русского» стиля. Он отбросил классики, старался ввести русские нормы, но не мог отрешиться от классических пропорций и овладеть типичностью самобытного русского зодчества. Его сменили Солнцев[17], Рихтер[18], Суслов[19], Котов[20], Померанцев[21], Преображенский[22], Павлинов[23] и др. Все они старались воспользоваться возможно большим количеством материала, уцелевшего после Петровских преобразований, но в результате они создали лишь так называемый русский ренессанс, однако последний не отразил того русского стиля, коим были запечатлены черты самобытного русского зодчества. Они воспользовались лишь готовыми мотивами русских церквей и старались их «облагородить», разделяя точку зрения Петра Великого, что в древне-русском творчестве было много «плебейства». В этом сказалась их роковая ошибка. Задача нынешних архитекторов, увлекающихся национальным зодчеством и так характерно представляемых архитектором А. В. Щусевым, – воспользоваться без предрассудков и предвзятых идей тем, что нам осталось от наших предков, воспользоваться непосредственностью и теплотою творчества древних зодчих, понять их и исходя отсюда – творить индивидуально.

Проект храма на Куликовом поле как нельзя лучше выражает это стремление и, поражая своею безыскусственностью и простотою, является в то же время таким воплощением религиозной идеи. Там нет ни классических пропорций, ни вычурных украшений, там нет ничего, что так дорого ценится на земле, но не имеет никакой цены в очах Божиих. Это религиозная мечта, отрывающая нас от суетного мира и уносящая на небо, вызывающая религиозное настроение и окрыляющая дух.

Мы слышали, что художественные работы и внутреннее убранство храма будут поручены знаменитому М. Нестерову[24]. И действительно, такой храм может быть росписан только М. Нестеровым, каждое произведение кисти которого составляет гордость России, торжество тех самобытных начал русского искусства, пред которым бледнеют лучшие образцы иноземного искусства, хотя и прекрасные по форме, но удивительно бедные по содержанию. И можно только с гордостью и величайшим удовлетворением приветствовать работы строительной комиссии по постройке этого храма и ее председателя графа Юрия Александровича Олсуфьева[25], идущего навстречу истинно русским людям, справедливо усматривающим в проекте А. Щусева драгоценную жемчужину истинно русского зодчества.

Работы И. Ижакевича производят еще более сильное впечатление, ибо живопись более чем архитектура доступна пониманию широкой публики. Отличительной чертою произведений И. Ижакевича является то, что они не закрепляют на полотне одного какого-либо момента, а открывают пред зрителем целые поэмы, удивительные по красоте и глубокому содержанию. Благодаря этому у Ижакевича нет окаменелых фигур, застывших поз, неестественных положений, словом ничего, что делает сюжет выдуманным, а обстановку искусственной. Все произведения кисти Ижакевича полны жизни и глубокой мысли.

Достаточно взглянуть на ту страницу юбилейного альбома издателя «Нивы» А. Ф. Маркса[26], где помещен портрет И. Ижакевича и факсимиле с его картины «Пастухи» (Нива, 1895 г., № 47, стр. 1121), чтоб судить о силе таланта художника. Эта небольшая картина, написанная на картоне черной и белой краской, настолько привлекательна, что трудно оторваться от нее. Внимательный зритель, глядя на эту картину, прочтет на ней не одну страницу из жизни изображенных на картине заброшенных детей. Это не картина в собственном смысле, а целая поэма, взятая из действительной жизни и закрепленная на полотне одним взмахом талантливой кисти художника. – Нельзя не остановиться и пред картинами «Забытая обитель» и «Жизнь».

И та и другая полны художественной и реальной правды. С какою силою опрокидывает первая из них обидные нарекания на монастыри. Пред нами сторож – инок обедневшей, забытой людьми обители, в поношенном, старом пальто, продрогший, полузамерзший. И, глядя на него, хочется невольно спросить, где же эти монастырские богатства, о которых так часто говорят, отчего же обитель не позаботится хотя бы о тулупе для своего сторожа? И встревоженная сомнениями мысль уже осторожнее прислушивается к этим слухам, перестает видеть в них отражение правды.

Картина «Жизнь», великолепная по исполнению, еще более глубока по замыслу. Здесь каждая фигура дышит жизнью высших стремлений. Своею внешнею стороною картина изображает уголок двора подле покоев наместника Киево-Печерской Лавры. На переднем плане группа богомольцев, окружившая молодого послушника, надписывающего просфоры «за здравие» и «за упокой», несколько влево крестьянин, сидящий под деревом в той характерной позе, какая так свойственна малороссу, по складам читающий щедро раздаваемые Лаврою нравоучительные листки для народа. Подле него «молодица», внимательно слушающая чтение. Еще дальше группа богомольцев, оживленно разговаривающая, друг другу передающая свои впечатления. Несколько правее старуха с поясным поклоном подошедшая к о. наместнику Лавры под благословение.

Присмотритесь к каждой отдельной фигуре, к выражению лица богомольцев, отрока – послушника, старца – наместника, и вы увидите в этой картине ответ на мучительные запросы своего страдающего духа, ибо узнаете в ней выражение его истинной жизни. И невольно скорбное чувство охватит вас при мысли о том, как мало условий для такой жизни дает окружающая нас мирская обстановка, и сделаются так понятными, так ясными причины томления духа, мучительной тоски, болезненных порывов к свету, одиноких исканий души.

Не менее значительна и картина «Архангел Рафаил и отрок Товия», рисованная карандашом. Я не буду останавливаться на подробном описании этой замечательной картины, но мне бы хотелось обратить внимание на выражение лица Архангела и отрока. Как много говорит их пристальный взор. Сколько собранности и сосредоточенной грусти, вместе с глубиною прозрения, отражает лик Архангела Рафаила и сколько детской чистоты, очарования и безмолвного восторга видно на лице ребенка, еще не умеющего ориентироваться среди разнообразия впечатлений, подавляющих его своею внешностью.

Такой общий характер работ И. Ижакевича. Каждая картина его – отражает глубокую мысль, и каждый портрет – биографию изображаемого лица, со своими оттенками, рисующими характер его нравственного облика.

Но еще недостаточно обладать талантом. Нужно еще то, что вызвало бы интерес к нему, не дало бы ему погибнуть. И что бы ни говорилось на тему о том, что талант сам пробивает себе дорогу, я думаю иначе. Мне кажется, что в деле завоевания практических выгод, в умении обратить на себя внимание, заставить говорить о себе – бездарность гораздо опытнее таланта, и что, именно, это неумение ориентироваться среди этих выгод является той характерной чертой, какая отличает натуры талантливые, проникнутые содержанием живущей в них идеи, а не интересами момента. Такие натуры по необходимости требуют помощи извне, ибо живут вне среды каких-либо практических соображений. И нужен опытный глаз духовно-просвещенного человека, обладающего тонким духовным зрением для того, чтобы подметить этих никому не видных, скромных тружеников и дать им поле деятельности, соразмерное величине и силе их таланта. Таким человеком для И. Ижакевича был наблюдатель церковных школ Киевской губернии В. Георгиевский, указавший на Ижакевича Владыке Митрополиту Киевскому Флавиану[27]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Из предисловия к: Воспоминания товарища Обер-прокурора Святейшего Синода князя Н. Д. Жевахова. Т. 1. Сентябрь 1915 г. – март 1917 г. Мюнхен, 1923.

2

«Христианин» (Сергиев Посад). 1908. Т. 3 (сентябрь-декабрь). С. 25–31.

3

Первая публикация: Речь князя Н. Д. Жевахова, произнесенная в епархиальном доме в Москве на торжественном собрании в память св. Иоасафа, 30 декабря 1908 года // Курские Епархиальные Ведомости. 1909. № 11 (15–21 марта). Часть неофициальная. С. 259–267. Название републикации дано нами.

4

СПб.: Тип. «Родник». 1910.

5

«Королевская дворцовая базилика св. Николая Барийского» (ит.).

6

Дословно: «обет исполнен, милость получена» (ит.).

7

Никколо Пиччинни (1728–1800) – широко почитаемый в Бари музыкант, уроженец этого города: помимо водруженного памятника, его именем названа консерватория и одна из центральных улиц.

8

Издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни, г. Козельск, Калужской губ., 1914.

Сведения сообщены членом Высочайше учрежденного Барградского Комитета по постройке храма и странноприимного дома, князем Н. Д. Жеваховым. – Прим. издателей.

9

Иван Онисифорович Никольский, начальник Венёвской уездной тюрьмы (Тульской губернии), выйдя в отставку, посвятил себя паломническому делу в Бари в качестве смотрителя Подворья: он вел технический надзор за постройкой, отвечал за прием паломников, помогал им устраиваться, сопровождал в базилику и проч. – Прим. М. Т.

10

Василий Кулаков, протоиерей (1857–1920). Выпускник Придворной Певческой капеллы в Петербурге, служил псаломщиком посольской церкви в Константинополе, участник строительства церкви – усыпальницы в Сан-Стефано (Турция). В феврале 1913 г. подал прошение в Барградский комитет о предоставлении ему освобождавшегося места настоятеля русской церкви; тогда же в Петербурге рукоположен во священники; с марта 1913 г. до своей кончины пребывал в Бари как настоятель церкви и как председатель Строительной комиссии. Погребен на местном городском кладбище. – Прим. М. Т.