Полная версия

Кометы. Странники Солнечной системы

Момент столкновения кинетического ударника КА Deep Impact с ядром кометы Темпеля

И здесь на сцену вновь выходит космический аппарат Stardust, движущийся по гелиоцентрической орбите и обладающий достаточными запасами топлива. 2 июля 2007 года миссию переименовывают в NExT (New Exploration of Tempel 1, «Новое исследование Темпеля 1») и переводят на орбиту сближения с «торпедированной» кометой. 15 февраля 2011 года зонд пролетает всего в 182 километрах от ее ядра и получает 72 снимка, которые ученые ждали на протяжении без малого шести лет. Данные принимает сеть Дальней космической связи, и астрономы берут их в обработку. В тот же день они выступают с заявлением, что кратер от удара обнаружен! Его размер оценивается в 100–150 метров при глубине порядка 30 метров. Таким образом, долгая миссия «ловца кометной пыли» успешно завершилась. 24 марта 2011 года на борт аппарата Stardust, находящегося в 312 миллионах километров от Земли, была передана команда на выполнение последнего запуска двигателя для полного сжигания того мизерного количества топлива, что еще находилось в его баках и которого не хватило бы на выполнение новых научных задач. После чего, не имея возможности поддерживать ориентацию антенны на Землю, космический аппарат замолчал навсегда.

После успешного выполнения миссии Deep Impact в очередной раз было принято решение использовать частично работоспособный аппарат для других научных задач. Вернуться к своей первой цели и отснять результаты столкновения он не мог из-за огромных затрат топлива, ведь нужно иметь в виду, что движение в космосе происходит совсем не так, как мы ездим по дорогам на автомобилях – невозможно резко развернуться и поехать назад или в сторону. В июле 2005 года команда космического аппарата выбрала новую цель – короткопериодическую комету Боэтин (85D/Boethin)[52], сближающуюся с Землей. Для этого зонду необходимо было совершить гравитационный маневр вблизи Земли в декабре 2007 года, чтобы уже в следующем декабре пролететь всего в 700 километрах от ядра кометы. По традиции меняется и название миссии, теперь это EPOXI (Extrasolar Planet Observation and Deep Impact Extended Investigation, или «Наблюдение экзопланет и расширенное исследование миссии Deep Impact»). Да, название может сбить с толку. На самом деле дальнейшая научная программа была симбиозом двух предложенных научных задач по наблюдению и исследованию экзопланет из космоса (EPOCh) и сближению и изучению новых комет (DIXI).

Время «Икс» приближалось, но астрономы никак не могли отыскать свою цель: комета Боэтин не была видна с марта 1986 года, хотя ученые с высокой точностью знали ее орбиту, ведь наблюдательная дуга составляла 11 лет и комета наблюдалась уже в двух появлениях. В итоге ученым-баллистикам пришлось быстро искать новую цель, и за месяц до назначенного гравитационного маневра ею становится короткопериодическая комета Хартли (103P/Hartley). Такое решение было вынужденным и предполагало увеличение времени полета к комете до двух лет, с двумя гравитационными маневрами вместо одного. В итоге 4 ноября 2010 года космический аппарат успешно достиг своей цели, пролетел на расстоянии 700 километров от ядра кометы и передал на Землю потрясающие фотографии, на которых отчетливо видны величественные плюмажи выбросов от сублимации реликтовой углекислоты (CO2), образовавшейся еще на заре формирования нашей Солнечной системы. В 2012 году на своем пути к околоземному астероиду (163249) 2002 GT, которого он должен был достичь в начале 2020 года, зонд с большого расстояния провел наблюдения долгопериодической кометы C/2009 P1 (Garradd). К сожалению, намеченным планам не суждено было сбыться из-за потери связи в середине августа 2013 года, а 20 сентября того же года миссия была официально признана потерянной.

Ученые уже получили подробные сведения о внешнем виде и строении кометных ядер, проникнув своими космическими аппаратами за занавес кометной комы – но оставалась еще одна пока не решенная задача – посадка на поверхность кометы и прямое изучение ее грунта. Опыт уже был – в 2001 году автоматическая межпланетная станция NEAR Shoemaker произвела успешную мягкую посадку на поверхность околоземного астероида Эрос, а в 2005 году японский космический аппарат Hayabusa («Сапсан») совершил несколько попыток забора частичек грунта с околоземного астероида (25143) Итокава. Миссию преследовали постоянные технические проблемы, перипетии которых выходят за рамки этой книги, но в итоге, впервые в истории человечества, спускаемая капсула доставила астероидный грунт на Землю в 2010 году. Всего было собрано менее одного грамма вещества, но и его анализ дал новые научные результаты. Причем это вещество стало одним из самых дорогих на Земле, ведь его грамм стоил более 112 миллионов долларов США (стоимость космической миссии).

Работа над новым амбициозным «кометным» проектом в Европейском космическом агентстве (ЕКА) началась после успешного изучения кометы Галлея в ходе ее пролета 1986 года. Пять космических аппаратов получили множество научных данных, но все же они не ответили на вопрос о химическом составе ядра. В 1992 году пришло понимание, что задуманную миссию с доставкой образцов грунта на Землю из-за ограниченности бюджета ЕКА в одиночку не выполнить. Решение работать вместе было логичным. СССР распался, а его преемнику – Российской Федерации было явно не до этого, так что можно было не торопиться. В итоге новая космическая миссия была разделена с NASA, которое взялось за программу Comet Rendezvous Asteroid Flyby (CRAF, «Сближение с кометой и пролет астероида»). В ходе выполнения программы, как ясно из ее названия, предполагался близкий пролет одного из астероидов и сближение с кометой с выходом на орбиту вокруг ее ядра, а ЕКА занялось посадкой, взятием грунта и доставкой его на Землю – программа Comet Nucleus Sample Return (CNSR, «Возвращение образца ядра кометы»). Но в 1993 году как гром среди ясного неба прозвучало заявление NASA о выходе из программы из-за секвестирования бюджета, и европейцы вновь остались одни…

Они принимают решение упростить план будущей миссии: сблизиться с одним астероидом, после чего, впервые в истории, выйти на орбиту вокруг ядра кометы, но не доставлять грунт на Землю, а совершить мягкую посадку спускаемого аппарата на поверхность кометного ядра для его анализа на месте. Сам космический аппарат планировалось столкнуть с кометой – некий аналог миссии Deep Impact. Новая исследовательская программа получает имя Rosetta («Розетта»), в честь Розеттского камня, позволившего Жан-Франсуа Шампольону расшифровать древнеегипетские иероглифы. Небольшой спускаемый аппарат тоже получил собственное имя – Philae («Филы»), в честь острова на Ниле, на котором был найден древний обелиск с иероглифической надписью, также сыгравший большую роль в изучении наследия Древнего Египта.

Первоначальный план миссии предполагал сближение и исследование короткопериодической кометы Виртанена (46P/Wirtanen), открытой 7 января 1948 года американским астрономом Карлом Виртаненом в Ликской обсерватории (Калифорния, США), а старт был запланирован на 12 января 2003 года. В декабре 2002 года, когда все уже было готово, при запуске другого спутника произошел отказ двигателей ракеты-носителя «Ариан-5», аналогичной той, которая через несколько недель должна была выводить «Розетту» в космос. После обсуждений было решено не рисковать дорогостоящим космическим аппаратом, на который ушло не только много денег, но и времени. Старт отложили на год, а значит, необходимо было менять план всей миссии, поскольку полет к комете Виртанена уже стал невозможен из-за ее неудобного расположения. Исходя из баллистических расчетов и оптимизации полетной программы, новый выбор пал на комету Чурюмова – Герасименко (67P/Churyumov-Gerasimenko), открытую 20 сентября 1969 года советскими астрономами Климом Ивановичем Чурюмовым и Светланой Ивановной Герасименко на обсерватории «Каменское плато» (Алма-Ата, СССР, ныне Казахстан). Я лично познакомился с Климом Ивановичем летом 2014 года на конференции «Asteroids, Comets and Meteors 2014», проходящей в Хельсинки, когда до кульминации миссии оставались считаные месяцы и, безусловно, комета Чурюмова – Герасименко стала самой обсуждаемой темой симпозиума.

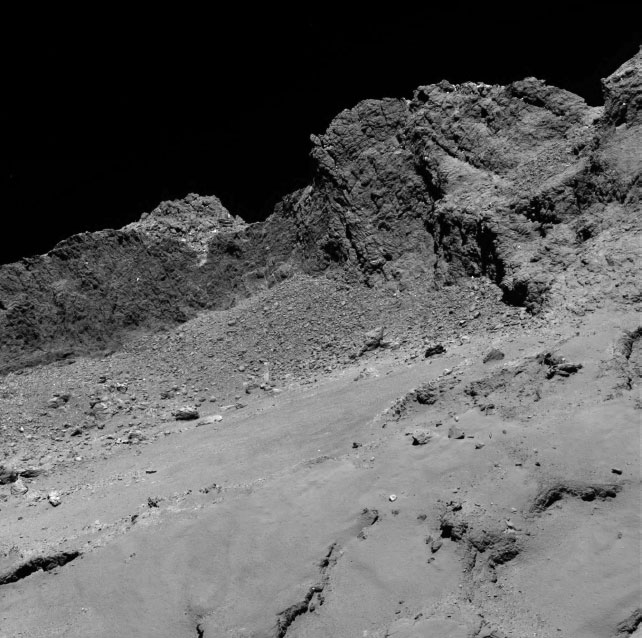

На поверхности кометы Чурюмова – Герасименко

Автоматическая межпланетная станция «Розетта» отправилась в космос 2 марта 2004 года – впереди ее ждал долгий путь длиной более десяти лет: три гравитационных маневра – два вблизи Земли и один у Марса, пролет астероида (2867) Штейнс в 2008 году, встреча с астероидом (21) Лютеция в 2010 году и прибытие к самой комете в первой половине 2014 года. В 2007-м произошел курьезный случай – «Розетту», сближавшуюся во второй раз с Землей, обнаружил телескоп обзора «Каталина», и ее приняли за новый околоземной астероид. Это открытие было подтверждено, и новому объекту даже успели присвоить астероидное обозначение 2007 VN84. Спустя двое суток российский ученый и популяризатор науки Денис Денисенко первым предположил, что новый объект есть не что иное, как выполняющая гравитационный маневр «Розетта». Но вернемся в 2014 год…

В августе космический аппарат сблизился с кометой и начал выход на орбиту вокруг своей цели. К 10 сентября этот процесс был успешно завершен – «Розетта» обращалась вокруг кометного ядра на удалении около 30 километров. Ученые начали выбирать место посадки и уточнять баллистические расчеты для спускаемого аппарата. 12 ноября «Филы» отделился от «Розетты» и медленно, со скоростью порядка одного метра в секунду – медленнее пешехода, отправился к своей terra incognita. Спуск или, точнее, сближение заняло семь часов, и вот небольшой аппарат наконец-то коснулся древней тверди космического тела. В этот момент, чтобы зафиксировать спускаемый аппарат на поверхности ядра, когда первая космическая скорость для него составляла всего один метр в секунду, должен был сработать прижимной двигатель. Трем бурам, размещенным в посадочных опорах, необходимо было углубиться в тело кометы, а помимо этого, для уверенной фиксации на поверхности, предусматривался выстрел двух гарпунов на двухметровых тросах. Все было продумано до мелочей, многократно тестировалось и перепроверялось на Земле. Но в самый важный момент все пошло не так. Прижимной двигатель не сработал, гарпуны не выстрелили… «Филы» два раза отскочил от поверхности и через два часа после первого контакта замер в тени огромной отвесной скалы, а значит, его солнечные батареи не вырабатывали энергию. Запаса аккумуляторов хватило на двое суток работы всех десяти научных приборов, в том числе на получение потрясающих снимков с поверхности космического странника – настоящего реликта Солнечной системы, и передачу полученных данных на «Розетту», которая, выступая в качестве ретранслятора, отправляла их на Землю.

Летом 2015 года «Филы» снова вышел на связь – свою роль сыграло изменение ориентации ядра кометы относительно Солнца и расстояние до источника энергии (комета прошла перигелий 13 августа 2015 года), но менее чем через месяц связь вновь была потеряна и теперь уже навсегда. 2 сентября 2016 года на кадрах высокого разрешения, полученных с борта «Розетты», которая продолжала свою научную программу на орбите вокруг ядра кометы, в том числе по картографированию поверхности, был обнаружен метровый корпус «Филы». Выяснилось, что спускаемый аппарат не только попал в трещину, но и лежит на боку.

К концу сентября все поставленные перед «Розеттой» научные задачи были успешно выполнены, а комета удалялась от Солнца в темноту дальнего космоса, где космический аппарат с солнечными батареями не может выжить. У команды ученых появилась идея ввести аппарат в спящий режим и попытаться связаться с ним через шесть лет, когда комета Чурюмова – Герасименко в очередной раз приблизится к перигелию, но были большие сомнения, что «Розетта» сможет перенести экстремальные условия дальнего космоса. В итоге было принято решение следовать первоначальному плану и отправить космическую станцию в последний полет – к ядру исследуемой кометы. 30 сентября 2016 года двигатели «Розетты» выдали импульс, и космический аппарат, разогнавшись до трех метров в секунду, пошел на сближение. Вплоть до самого удара о поверхность станция передавала снимки и научные данные о кометных гейзерах, вырывающихся из ядра. «Розетта» купалась в них, а они, как сирены, манили ее к себе…

Миссия «Розетты» и «Филы» до сих пор является вершиной научной программы по изучению комет. Она собрала огромный массив данных, которые все еще анализируются и применяются в новых статьях, моделях и теориях. Впервые у кометы было открыто магнитное поле, но «Филы» не смог обнаружить его непосредственно на поверхности кометы. Из этого ученые сделали вывод, что магнитное поле генерируется не ядром, а потоками солнечного ветра, обтекающими его. Было точно установлено, что вода, содержащаяся в комете, совсем не похожа на воду земных океанов, а значит, эти данные поднимают новые вопросы о появлении воды на юной Земле. Об этом мы еще обязательно поговорим. «Розетта» и «Филы» получили наиболее детальные и, безусловно, самые потрясающие снимки кометного ядра. Теперь мы знаем о нем пусть не все, но уже многое. Человечество прошло длинный путь понимания природы комет – от небесного огня до снимков с поверхности кометы. Оно смогло дотянуться, пусть пока манипуляторами роботов, до других космических миров. И это заслуживает уважения!

III. Природа комет

Я рассказал о долгом тысячелетнем пути, который человечество прошло прежде, чем приблизилось к пониманию природы комет. Что же они такое на самом деле? Именно об этом мы более детально поговорим в этой главе. И начнем с самого загадочного и важного элемента – кометного ядра. О хвостах комет люди знают уже тысячи лет, в то время как об астероидах всего лишь чуть более двухсот[53]. Но комета – это ее ядро, а все остальное – кома и хвост – лишь следствие его активности. По иронии природы человечество увидело ядро кометы лишь недавно. Это произошло в 1986 году, когда флот космических кораблей изучал Великую комету Галлея. За последние десятилетия произошел огромный скачок в изучении этих тел, и я расскажу о том, что мы знаем о них сегодня. Итак, давайте погрузимся в глубь газово-пылевой оболочки, туда, где от посторонних глаз скрыт настоящий реликт Солнечной системы – кометное ядро.

Как я уже писал в предыдущей главе, общее понимание того, чем является крохотное, по сравнению с комой и хвостом, кометное ядро, появилось в начале 1950-х годов. Да, отдельные и в целом верные идеи о том, что собой представляет «сердце» кометы, возникали и ранее. В 1927 году французский астроном Фернан Бальде и его американский коллега Эрл Слайфер[54]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Ян Хендрик Оорт (нид. Jan Hendrik Oort; 1900–1992) – нидерландский астроном, основные научные работы которого посвящены исследованию строения и динамики Галактики, а также вопросам космогонии. Автор теории протяженного кометного облака, которое является источником наблюдаемых комет. В его честь назван кратер Оорт на Плутоне и астероид (1691) Oort.

2

Эрнст Юлиус Эпик (эст. Ernst Julius Öpik; 1893–1985) – эстонский астроном, одним из первых предсказавший существование облака планетезималей на периферии Солнечной системы и первым определивший расстояние до галактики Андромеды. Внес заметный вклад в исследование малых тел Солнечной системы. В честь его назван астероид (2099) Opik.

3

Астрономическая единица (а. е.) – единица измерения расстояний в астрономии, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца и составляющая около 150 млн км.

4

Метеороид – неофициальное название астероидов размером менее 10 м.

5

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – первый крупный русский ученый-естествоиспытатель, физик, химик, основоположник научного мореплавания и физической химии; заложил основы науки о стекле. Астроном – первооткрыватель атмосферы Венеры, приборостроитель, географ, металлург, геолог. Сыграл основополагающую роль в формировании русского литературного языка. Художник, генеалог, историограф; поборник развития отечественных наук, экономики, образования (разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь). Его имя носят кратеры на Луне и Марсе, астероид (1379) Lomonosowa.

6

Назван в честь кентавра Хирона из древнегреческой мифологии.

7

Назван в честь Мигеля Идальго, мексиканского католического священника, лидера революционной борьбы за независимость Мексики.

8

В мифологии Уильяма Блейка Альбион – древний, первобытный, или изначальный человек, великан, вмещающий в себя не только Англию, символом которой он является, но и все народы, все человечество от его зарождения до конца истории. Это также Богочеловек, или Вечный Человек.

9

По данным, полученным АМС «Новые горизонты», экваториальный диаметр Плутона составляет 2377 км.

10

«Первый среди равных» (лат.)

11

Афелий – наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы.

12

Лелеакухонуа – форма жизни, упомянутая в гавайском песнопении о сотворении мира Кумулипо.

13

Планетезималь (англ. planet – планета и infinitesimal – бесконечно малая) – небесное тело на орбите вокруг протозвезды, образующееся в результате постепенного объединения более мелких тел, состоящих из частиц пыли протопланетного диска.

14

Третья космическая скорость – минимальная скорость, которую необходимо придать небесному телу, чтобы оно могло преодолеть гравитационное притяжение Солнца и покинуть пределы Солнечной системы. Примерно равна 16,65 км/с.

15

Астроблема, или ударный кратер, – кольцевой кратер, возникший на поверхности небесного тела при столкновении с другим космическим телом меньшего размера.

16

Прогенитор – прародитель, основатель рода, предшественник, создатель, источник.

17

Кома (от лат. coma, от др. – греч. χομη/κομη – «волосы») – облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы. – Прим. ред.

18

DART (англ. Double Asteroid Redirection Test, «Испытания перенаправления двойного астероида») – первый в истории проект по изменению траектории астероидов. 26 сентября 2022 г. кинетический ударник произвел столкновение с компонентом двойной системы – астероидом Dimorphos (Диморф), естественным спутником околоземного астероида (65803) Didymos (Дидим).

19

Spitzer Space Telescope (Космический телескоп «Спитцер») – космический телескоп NASA, предназначенный для наблюдения космоса в инфракрасном диапазоне. Запущен 25 августа 2003 г, научная миссия была завершена 30 января 2020 г.

20

WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer, «Широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь») – инфракрасный космический телескоп NASA, запущенный на околоземную орбиту 14 декабря 2009 г. Расширенная научная миссия по обнаружению малых тел Солнечной системы NEOWISE продлена как минимум до июня 2023 г.

21

«Тяньвэнь-2» – перспективная космическая миссия Китая для исследования околоземного астероида (469219) Kamoʻoalewa, являющегося квази-спутником нашей планеты, с доставкой на Землю образцов его грунта и исследования кометы 311/P (PANSTARRS). Запуск запланирован на 2025 г., расчетная продолжительность миссии 10 лет.

22

Перигелий – ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы.

23

Кельвин – единица температуры в Международной системе единиц (СИ). 50 кельвинов равно –223 градусам Цельсия.

24

Галактика, или Млечный Путь – спиральная галактика с перемычкой (баром), которой принадлежит Солнце, содержит от 100 до 400 миллиардов звезд.

25

Парсек – внесистемная единица измерения расстояний в астрономии, равная 3,2616 светового года.

26

Пикометр – единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной триллионной части метра.

27

Самый маленький атом – это атом гелия, имеющий радиус 32 пикометра.

28

Световой год – единица измерения расстояния в астрономии, равная расстоянию, которое электромагнитные волны (свет) проходят в вакууме, не испытывая влияния гравитационных полей, за один юлианский год.

29

Ретроградное движение – движение в направлении, противоположном направлению прямого движения. Для Солнечной системы это обращение вокруг ее барицентра по часовой стрелке, в отличие от всех планет и большей части малых тел.

30

Гай Плиний Секунд (22–24 гг. н. э. – 24 или 25 августа 79 г. н. э.) – древнеримский писатель и ученый, автор труда «Естественная история». – Прим. ред.

31

Иды (лат. Idus, от этрусск. iduare, «делить») – в римском календаре так назывался день в середине месяца. На 15-й день месяца иды приходятся в марте, мае, июле и октябре; на 13-й – в остальных восьми месяцах.

32

Урания (др. – греч. Οὐρανία, лат. Ūrania, Ūraniē) – муза астрономии в древнегреческой мифологии. Дочь Зевса и Мнемозины, рождена в Пиерии.

33

Великая комета 1577 года (С/1577 V1) – яркая долгопериодическая комета, по некоторым данным достигшая яркости –7m, хвост которой простирался более чем на 60 градусов.

34

Тадеаш Гаек (чеш. Tadeáš Hájek, 1525–1600) – чешский астроном, алхимик и астролог, личный врач императора Рудольфа II. Один из сторонников системы мира Коперника. Основатель меридианной астрономии.

35

Параллакс – изменение видимого положения объекта относительно бесконечно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя.

36

Иоганн Мюллер (нем. Johannes Müller, 1436–1476) – выдающийся немецкий астроном, математик и астролог. Имя Региомонтан (лат. Regiomontanus) образовано от латинизированного названия родного города ученого (лат. Regiomontium = нем. Königsberg).

37

Николай Коперник (польск. Mikołaj Kopernik, нем. Niklas Koppernigk; 1473–1543) – польский и немецкий астроном, математик, механик. Наиболее известен как автор фундаментального научного труда «О вращении небесных сфер» и гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции.

38

Галилео Галилей (итал. Galileo Galilei; 1564–1642) – итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Стал первым ученым, который начал использовать зрительные трубы для изучения космических объектов. Сторонник гелиоцентрической модели мира.

39

Джордано Бруно (итал. Giordano Bruno; 1548–1600) – итальянский католический священник, монах-доминиканец, философ-пантеист и поэт, активный сторонник гелиоцентрической модели Коперника и теории бесконечности Вселенной. Признан инквизиционным трибуналом «нераскаявшимся, упорным и непреклонным еретиком» и сожжен на костре 17 февраля 1600 г.

40

Кеплерова орбита – путь движения одного тела относительно другого в виде эллипса, параболы или гиперболы, описывается шестью элементами орбиты, определяющими положение небесного тела в пространстве в задаче двух тел.