Полная версия

Сталинская премия по литературе: культурная политика и эстетический канон сталинизма

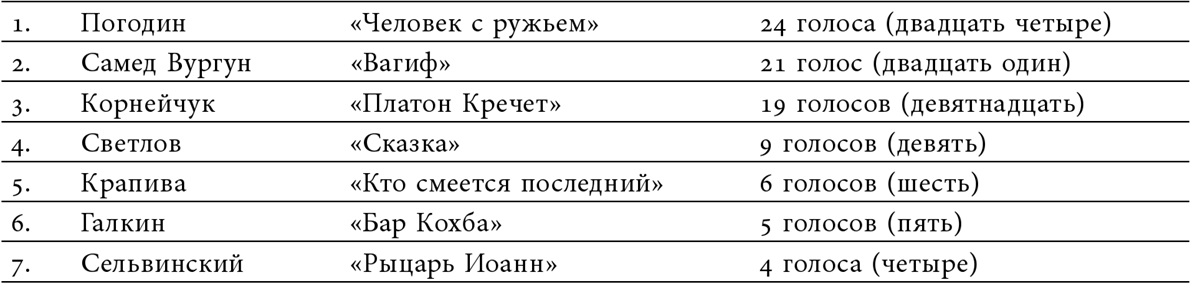

Составлению итоговых списков допущенных до баллотировки текстов было посвящено пленарное заседание, проходившее 2 января 1941 года340. Мнение секции по каждому из рассмотренных произведений в весьма пространном сообщении выразил Фадеев341. По разделу прозы на голосование выдвигались те же тексты, которые были отмечены секцией 29 декабря 1940 года («Тихий Дон» М. А. Шолохова; «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко (далее Фадеев скажет: «Мое мнение, что книгу Макаренко надо снять [с номинации на премию]»342); «Севастопольская страда» С. Н. Сергеева-Ценского; «Гвади Бигва» Л. Киачели); каждому из названных произведений сопутствовало подробное обоснование причин его выдвижения, тогда как отвергнутые секцией тексты докладчик зачастую просто перечислял или характеризовал по основной теме (ср.: «Всеволод Иванов – „Пархоменко“ – о гражданской войне» и т. д.). Больше всего на этом заседании говорилось о романе грузинского автора: помимо Фадеева, о «Гвади Бигве» высказались Толстой («…это превосходная вещь»343), Гурвич («Она (книга – Д. Ц.) оригинальна по манере письма, по сюжету, по стилю и по характеру героев»344), Хорава и другие. По разделу драматургии также не внесли серьезных изменений в ранее приведенный список кандидатов: секция рекомендовала пьесы «Человек с ружьем» Н. Ф. Погодина (5 голосов на внутрисекционном голосовании), «Вагиф» С. Вургуна (6 голосов), «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука (4 голоса) и «Любовь Яровая»345 К. А. Тренева (однако на открытом голосовании, инициированном Немировичем-Данченко, большинство присутствовавших определили, что у Комитета нет оснований включать переработанный вариант пьесы Тренева 1936 года в итоговый список кандидатур346). Взявший следом слово Михоэлс принялся отстаивать перед членами Комитета пьесу еврейского драматурга Галкина, указывая на то, что

мы этим [решением] влияем на развитие драматургии. А драматургия – это самый уязвимый участок культуры, и здесь мы должны больше всего реагировать, потому что это есть целый отряд нашего искусства, потому что театр в максимальной зависимости от драматургии.

<…>

«Бар Кохба» означает поворотный пункт в том круге драматических произведений, с которыми мне приходится иметь дело в еврейской драматургии347.

Михоэлс неслучайно акцентирует внимание присутствовавших именно на драматургии. Он, по всей видимости, пробует обернуть разгоравшуюся в те месяцы полемику вокруг драматического искусства в пользу собственных взглядов. Внимательно следивший за ходом обсуждения Храпченко в призыве Михоэлса нашел подтверждение собственным взглядам, публично озвученным еще в марте 1940 года. На совещании с драматургами в Комитете по делам искусств он обрушился на желавших независимости авторов (сокращенный текст выступления опубликован в «Советском искусстве» за 24 марта 1940 года)348. Так называемая «теория невмешательства» была оценена как «вредная», а партийный контроль в сфере литературного творчества Храпченко назвал «серьезнейшей, глубочайшей помощью нашим писателям»349. Слова Михоэлса произвели искомый эффект – в окончательном списке рекомендованных Комитетом произведений остались все семь ранее утвержденных кандидатур по разделу драматургии. Изменения коснулись перечня произведений, выдвинутых по разделу критики: с трудом договорившись между собой, члены секции рекомендовали монографию И. Э. Грабаря «Репин», «Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века» Г. А. Гуковского, работу А. С. Гурвича «В поисках героя» (основу книги составляет большая статья об Андрее Платонове), а также «Л. Толстой: Работа и стиль» Л. М. Мышковской и «Низами» М. Рафили. Наиболее выразительную характеристику Толстой дал вышедшей в 1938 году книге Гуковского:

Вторая книга – не совсем в чистом виде критика, но она затрагивает нужную актуальную тему нашего времени, тему революционной реабилитации XVIII века. Это книга Гуковского, литература большого ученого. В ней есть 2 раздела. Первый раздел – вокруг Радищева. Подняты новые фигуры, мало известные в литературе. Он реабилитирует наше прошлое, говоря о том, что Радищев не был одинок, что революционное движение началось в шестидесятых годах XVIII века. И второй раздел – у истоков русского сентиментализма.

Это книга познавательная, необходимая для каждого иллюстрирующего (sic!) историю русской литературы. Здесь есть некоторые недостатки. Это вещь не/популярная, это книга для изучающего историю. Но, изучая историю XVIII века, нельзя обойтись без этой книги.

Второй недостаток – это стиль ленинградских ученых: они пишут на языке условно научном. Когда я редактировал историю русской литературы и германской350, можно было с ума сойти, на каком языке они пишут. Книга Гуковского весьма уважаемая и почтенная351.

А. Гольденвейзер предложил в качестве возможного кандидата Игоря Глебова (Б. В. Асафьева), закончившего исследование о М. И. Глинке (над этой монографией Асафьев будет работать вплоть до 1947 года, когда книга и будет опубликована (М.: Музгиз, 1947); за нее в 1948‐м автор получит Сталинскую премию первой степени). Фадеев же отметил, что за сборник статей Гурвичу «еще рано давать премию»352 (в защиту Гурвича как критика, пишущего об актуальном материале, выступил Ф. Эрмлер353), а книга Гуковского «скучна», ее характеризует «многообразие в смысле языка, любовь [автора] к иностранным словам, слишком много „измов“»354. На следующий день, 3 января 1941 года355, Фадеев сообщил собравшимся, что прочел «выдающуюся работу» Игоря Глебова, в которой «автор строго объективно проследил весь процесс становления Глинки», показав, что «он не итальянский, а русский композитор, в результате чего явился „Иван Сусанин“»356. Более того, «исследование Асафьева тоже (наряду с монографией Грабаря. – Д. Ц.) имеет большое значение, как исследование глубоко патриотическое»357. В этом, равно как и в ряде других приведенных выше случаев, предложение Фадеева непременно премировать книгу Глебова лишь отчасти обусловлено достоинствами текста. Очевидно, опытный аппаратчик Фадеев знал, что возобновление оперы Глинки (с названием «Иван Сусанин» и новым текстом С. М. Городецкого) в Большом театре в феврале 1939 года358 (музыкальным руководителем постановки был назначен С. А. Самосуд) инициировано на самом высоком уровне (на представлении присутствовали К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин и М. М. Литвинов359); знал он и то, что неудовлетворенный режиссерской работой Б. А. Мордвинова Сталин лично внес правки в либретто, о чем вспоминал впоследствии трехкратный лауреат Сталинской премии оперный певец М. О. Рейзен:

По поводу решения эпилога с его знаменитым «Славься» – сидевший в ложе вместе с другими членами правительства Сталин спросил:

– Почему на сцене так темно? Нужно больше света, больше народу!

Эти слова были переданы Самосуду. Вскоре эпилог был переделан, что несомненно пошло на пользу спектаклю360.

Новый вариант «Ивана Сусанина», показанный на сцене 2 апреля 1939 года, стал классическим361, прочно закрепившись в репертуаре Большого театра362 (14 апреля 1941 года состоялось сотое представление «Ивана Сусанина»363). Поэтому Фадеев, чувствительный к малейшим переменам в идеологическом климате, не мог, зная о твердом намерении музыкальной секции выдвинуть А. М. Пазовского и С. А. Самосуда на премию в области оперного искусства364, проигнорировать еще не напечатанную работу Глебова, премирование которой, кроме всего прочего, свидетельствовало бы о внимании членов Комитета к пристрастиям вождя.

Итоговый список кандидатов на премию был прочитан В. Я. Виленкиным; попутно в него вносились поправки:

В. Я. ВИЛЕНКИН (читает):

Поэзия: Асеев – «Маяковский начинается»,

Тычина – «Чувство единой семьи» (sic!),

Янка Купала – «От сердца»,

Твардовский – «Страна Муравия»,

Самед Вургун – «Свободное вдохновение»,

Леонидзе – «Детство вождя»,

Бажан – «Бессмертье»,

Чиковани – Стихи,

Маркиш – «Великий перелом»,

Наири Зарьян – «Царицынская эпопея».

А. А. ФАДЕЕВ:

<…> я рекомендую снять Самед Вургуна, Чиковани и Бажана.

В. Я. ВИЛЕНКИН (читает):

Проза: Шолохов – «Тихий Дон»,

Сергеев-Ценский – «Севастопольская страда»,

Лео Киачели – «Гвади Бигва»,

Ванда Василевская – «Пламя на болотах»,

Катаев – «Белеет парус одинокий»,

Панферов – «Бруски»,

Яновский – «Всадники».

Драматургия: Погодин – «Человек с ружьем»,

Самед Вургун – «Вагиф»,

Корнейчук – «Платон Кречет»,

Крапива – «Кто смеется последний»,

Галкин – «Бар Кохба»,

Сельвинский – «Рыцарь Иоанн»,

Светлов – «Сказка».

Критика: Игорь Глебов – «Глинка»,

Грабарь – «Репин»,

Гуковский – «Очерки по истории русской литературы XVIII века» (sic!),

Гурвич – «В поисках героя»,

Мышковская – «Толстой. Работа и стиль»,

Рафили – «Низами».

<…>

А. А. ФАДЕЕВ:

<…> Может быть, поставить Кирпотина – его работы о Пушкине и Лермонтове. Это солидная, самостоятельная работа. Будут говорить: замолчали солидного работника.

<…>

Вл. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО:

Вношу в список Кирпотина – «Пушкин и коммунизм» (sic!)365.

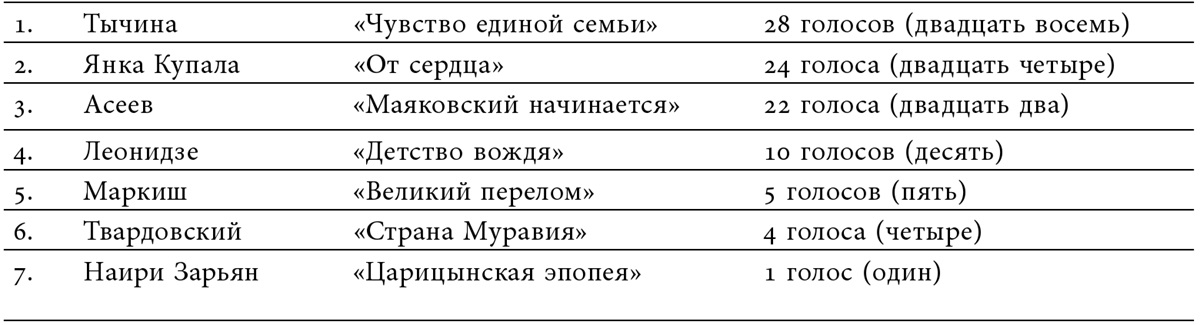

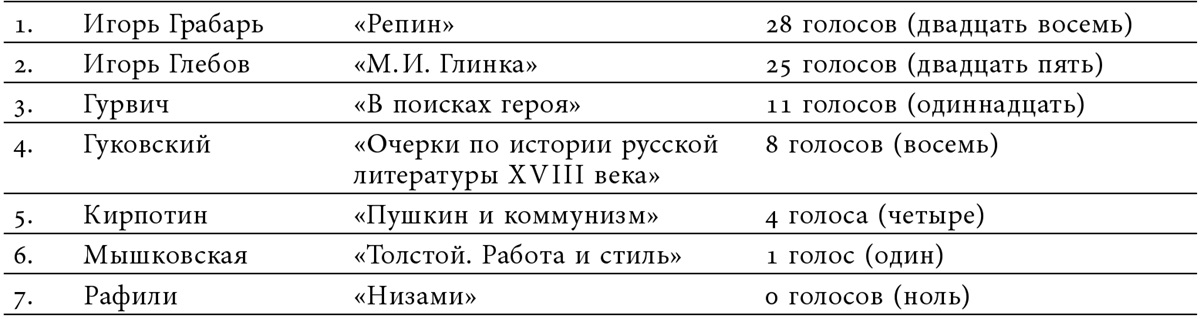

Баллотировка длилась два часа (с 13:00 до 15:00); в счетную комиссию вошли: И. Москвин, В. Веснин и Е. Кузнецов. Заключительное заседание Комитета планировалось провести 4 января 1941 года366 в 17:00 (фактически оно состоялось на час позже – в 18:00). Всего в баллотировке приняли участие 32 члена Комитета; голоса распределились следующим образом367.

По разделу литературы а) проза

По разделу прозы было решено присудить 3 премии первой степени (М. Шолохову, С. Сергееву-Ценскому и Л. Киачели). По разделу поэзии также предлагалось присудить 3 премии первой степени (П. Тычине, Я. Купале и Н. Асееву). По разделу драматургии – 3 премии первой степени (Н. Погодину, С. Вургуну и А. Корнейчуку). По разделу литературной критики и искусствознания Комитет распределил лишь 2 из 3 премий первой степени (И. Грабарю и И. Глабову)368. К протоколу заседания прилагались подготовленные В. Виленкиным краткие характеристики всех рекомендованных кандидатов369.

12 января 1941 года в «Правде» был напечатан итоговый вариант постановления № 2600 «Об изменении порядка присуждения Сталинских премий по науке, изобретениям, литературе и искусству»370 от 20 декабря 1940 года. Эта неожиданно появившаяся после почти трехнедельной задержки публикация ввела Комитет в некоторое замешательство, в результате чего 13 января 1941 года было созвано экстренное пленарное заседание, на котором смогли присутствовать лишь 18 человек371. На нем было решено сохранить порядок голосования, закрепленный в итогах предыдущего пленума, а обсуждение ограничилось рассмотрением добавочных кандидатур на учрежденные 50-тысячные премии. Вместе с тем Храпченко заметил, что

внесение премий второй степени меняет и принципиальный смысл. Тем самым подчеркивается, что могут быть работы разного уровня. И премия второй степени должна быть расчитана (sic!) на молодых, талантливых людей. <…> Поэтому я считаю, что список кандидатов должен быть вновь пересмотрен и дополнен новыми кандидатами372.

Вопрос по кандидатам от литературной секции решался на заключительном заседании 14 января 1941 года373 Храпченко, прочитав «Гвади Бигва» уже после голосования, пришел к выводу, что «на первую Сталинскую премию это не „тянет“, это среднего качества произведение»374. Его мнение разделил и Немирович-Данченко. Асеев же резонно заметил, что такое впечатление у читавших сложилось из‐за посредственного перевода, добавив, что этот роман – «единственная [из выдвинутых текстов] вещь на современную тему в прозе»375. Несмотря на негативную характеристику, данную Храпченко роману Киачели, итоговый список произведений, номинируемых по разделу литературы, оставили в прежнем виде.

Протокол заключительного заседания Комитета вместе с другими документами был передан в Совнарком 15 января 1941 года. По распоряжению председателя туда же были направлены и рецензии на номинированные тексты376. 16 января 1941 года М. Храпченко послал Сталину и Молотову докладную записку о работе экспертов на бланке Комитета по делам искусств. В ней сообщалось, что комитетчики признали нецелесообразным проводить перебаллотировку в связи с двумя дополнительно проведенными пленарными заседаниями. Интересно, что, несмотря на недовольство художественным уровнем текста Киачели, Храпченко не внес соответствующую правку в проект постановления, оставив список кандидатов на премии по литературе неизменным377. В дальнейшем он будет охотно корректировать подготовленные в Комитете списки, внося свои рекомендации не только по степени присуждаемых премий, но даже по отсутствующим в списках кандидатурам.

Представленный в Политбюро список378 имел лишь одно отличие от подготовленного в Комитете по Сталинским премиям: из числа кандидатов был исключен Игорь Глебов, вероятно, по причине незавершенности книги о Глинке. Все учрежденные правительством премии были распределены между отобранными авторами, однако высшее партийное руководство имело свой взгляд на то, какой должна быть первая плеяда сталинских лауреатов. Более того, мы не располагаем никакими источниками, которые позволили бы судить о дальнейшей судьбе присланных в правительство документов. Доподлинно неизвестно, проходили ли в этот двухмесячный промежуток с середины января по середину марта 1941 года специальные заседания Политбюро, на которых обсуждались кандидатуры, или в итоговом постановлении мы имеем дело с проявлением сталинского индивидуализма. Вождь, судя по документам, советовался с кругом приближенных, но принимал окончательное решение, исходя из сугубо индивидуальных предпочтений.

Все это время в ЦК шла работа по подготовке нормативной базы к изменению институционального устройства премии: увеличение количества наград не могло осуществиться без внесения серьезных уточнений в работу комитетчиков и в порядок представления кандидатур. Принятое 15 марта 1941 года постановление Совнаркома № 558 «О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы [за 1934–1940 гг.]»379 за подписью В. Молотова380 и Я. Чадаева имело примечание:

В частичное изменение Постановления Совнаркома Союза ССР от 20 декабря 1940 г. «Об изменениях порядка присуждения Сталинских премий по науке, изобретениям, литературе и искусству» Совет Народных Комиссаров Союза ССР в настоящем Постановлении предусмотрел дополнительно Сталинские премии за выдающиеся работы в количестве:

<…>

в области литературы

по прозе – три премии второй степени,

по поэзии – пять премий второй степени,

по драматургии – три премии второй степени381.

Вероятные адресаты этого примечания – вряд ли рядовые читатели «Правды», для которых информация о количестве присужденных Сталинских премий попросту была нерелевантной. Очевидно, что это разъяснение в первую очередь предназначалось для комитетчиков, чья уверенность в невозможности пересмотра ранее принятых решений была основательно поколеблена. Фактически число наград возросло почти вдвое. И если список обладателей премии первой степени хоть как-то соотносился с рекомендациями Комитета, то не все из лауреатов вторых премий даже обсуждались на пленарных заседаниях.

По разделу художественной прозы было шесть наград. Премии первой степени были присуждены М. Шолохову (за роман «Тихий Дон»), С. Сергееву-Ценскому (за роман «Севастопольская страда») и А. Толстому (за неоконченный роман «Петр Первый»382); премии второй степени получили Н. Вирта (за дебютный роман «Одиночество»383; опубл. в 1936 г.), Л. Киачели (за роман «Гвади Бигва») и А. Новиков-Прибой (за вторую часть романа «Цусима»; опубл. в 1935 г.).

По разделу поэзии насчитывалось восемь лауреатов. Премии первой степени были присуждены Н. Асееву (за поэму «Маяковский начинается»), Я. Купале (за сборник стихов «От сердца») и П. Тычине (за сборник «Чувство семьи единой»); премии второй степени получили Джамбул (с формулировкой «за общеизвестные поэтические произведения»), В. Лебедев-Кумач («за тексты к общеизвестным песням»), Г. Леонидзе (за поэму «Детство вождя»), С. Михалков («за стихи для детей») и А. Твардовский (за поэму «Страна Муравия»).

По разделу драматургии обладателями Сталинских премий стали шесть писателей. Награды первой степени были присуждены К. Треневу (за пьесу «Любовь Яровая» в редакции 1936 г.), А. Корнейчуку (за пьесы «Платон Кречет» и «Богдан Хмельницкий»384) и Н. Погодину (за пьесу «Человек с ружьем»); премии второй степени получили С. Вургун (за пьесу «Вагиф»), К. Крапива (за пьесу «Кто смеется последним») и В. Соловьев (за пьесу «Фельдмаршал Кутузов: Историческая хроника 1812 года»385).

Лауреатом первой степени по разделу литературной критики и искусствоведения стал И. Грабарь (за книгу «Репин»).

Первые чествования новоявленных обладателей Сталинской премии последовали сразу за публикацией постановления Совнаркома. Уже 19 марта 1941 года в Московском клубе писателей состоялось торжественное собрание «литературных работников». Из лауреатов на этом собрании присутствовали А. Толстой, С. Сергеев-Ценский, К. Тренев, Н. Погодин, Н. Вирта, С. Михалков, А. Твардовский и В. Соловьев. По патетике звучавших там речей можно судить о том значении, которое придавалось впервые присужденным премиям. Завершилось собрание утверждением коллективного приветствия Сталину и Молотову (именно его подпись стояла под постановлением):

Всеми своими достижениями, всем, что есть передового, сильного и прекрасного в душе художника слова – советская литература обязана прежде всего нашей великой коммунистической партии, нашему любимому, родному Иосифу Виссарионовичу Сталину, нашему правительству и нашему советскому народу. Вот почему сегодня, приветствуя лауреатов Сталинской премии, мы обращаем наши взоры и все чувства и мысли к партии, к Сталину. Мы говорим во весь голос, на весь мир: мы самые счастливые и свободные художники слова386.

Вручение премий подавалось как торжество сталинской политики, а сами награды как бы теряли персональную привязку к обладателям. Все риторически подчинялось идее абсолютной воли вождя, благодаря которой существуют не только писатели как обособленное творческое сообщество, но и вся «советская литература» и – шире – «советская культура». Таким образом нейтрализовывался контекст принадлежности лауреатов к партии: исчезало напряжение вокруг вопроса о премированных беспартийных писателях, потому как важным было не их членство в ВКП(б), а их готовность подчинить свое перо сталинской прихоти. Именно здесь берет исток десятилетний процесс изживания ленинского принципа «партийности» литературы, точка в котором будет поставлена редакционной статьей «Против опошления литературной критики», опубликованной в «Правде» 30 марта 1950 года. Ключевым тезисом этого текста будет утверждение «партийности» вне принадлежности писателя к партии387.

***С точностью определить, по какой причине тот или иной текст оказался дополнительно включенным в итоговый список, не представляется возможным: никакой специальной документации на этот счет нам обнаружить не удалось. Нельзя сделать выводы и о том, кем были инициированы эти выдвижения, где мы сталкиваемся с ультимативной реализацией воли Сталина непосредственно, а где имело место обсуждение. Однако для некоторых «дополнительных» лауреатов мотивация премирования может быть установлена с высокой долей вероятности. Одним из них был 35-летний Николай Вирта, дебютировавший с романом «Одиночество»388, который неоднократно переиздавался солидными тиражами уже во второй половине 1930‐х (всего за несколько лет роман выдержал 12 изданий). Ударом по творческой репутации Вирты стала едкая рецензия А. Макаренко «Закономерная неудача»389 на роман «Закономерность», опубликованная в «Знамени» (№ 2–4) в 1937 году. «Антихудожественным» и «вредным» роман Вирты назвал и завистливый М. Шолохов, который не хотел уступать первенство в борьбе за внимание Сталина. 15 октября 1937 года в «Литературной газете» на первой же странице появилось резюме его беседы с Я. Эйдельманом390. Однако серьезная критика не стала препятствием к переизданию текста в «Роман-газете» почти 300-тысячным тиражом в 1938 году. На это издание последовал хвалебный отзыв Л. Ровинского в «Правде»391, как бы реабилитировавший Вирту – «одного из талантливейших советских писателей». Критика Макаренко была аттестована как «рапповская» и, следовательно, несущественная, «вредная» по своей сути. Очевидно, Вирте покровительствовали на самом высоком партийном уровне: в конце января 1939 года писатель, наравне с «литературными генералами», был награжден орденом Ленина за «выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы»392. Совсем бесследно полемика вокруг «Закономерности» не прошла: писателю хоть и присудили Сталинскую премию, но лишь второй степени. Более того, на роман «Одиночество» уже после премирования критика откликнулась весьма сдержанно: в небольшой комплиментарной по тону рецензии, опубликованной в «Литературной газете» в апреле 1941 года, Л. Юрьев заострил внимание на «некоторых дефектах композиции и языка»393. Но такая слабая реакция общественности и повальное отсутствие искомого внимания не помешали обладавшему скромными литературными способностями Вирте в будущем стать четырехкратным лауреатом. Все это хоть и косвенно, но весьма надежно свидетельствует о высокой оценке его литературной деятельности лично Сталиным394. В писательской среде еще до публикации мартовского постановления Совнаркома утвердилось мнение о симпатии вождя к молодому «самодовольному» автору. А. Первенцев 11 февраля 1940 года отметил в дневнике:

Вирта хорошо вошел в литературу, неплохим романом «Одиночество», в свое время похваленным Тухачевским и позже Сталиным. Похвала Сталина его испортила. <…> После «Одиночества» Вирта написал еще несколько плохих вещей: «Закономерность», пьесы «Клевета», «Заговор» и т. п. Вирта быстро жнет пшеницу, и тут возможны потери. Но поле большое, потерь не жалко, закрома надо набить до непогоды395.

С самыми разнообразными проявлениями этой «порчи» мы столкнемся еще не раз.

Присуждение Новикову-Прибою второй премии396, судя по всему, не было инициировано Сталиным, а явилось итогом коллективного обсуждения в Политбюро. В январе 1939 года писатель был награжден лишь орденом Трудового Красного Знамени, что вполне конкретно указывало на отношение партийного руководства к прозаику: его литературные достижения и «мастерство» не отрицались, но для задач «культурного строительства» они оказывались недостаточными. Взамен первой премии «старейшего писателя» еще при его жизни «отблагодарят» многотысячными тиражами и титулом «классика советской литературы».

Присуждение первых премий по разделу поэзии полностью учитывало рекомендации Комитета, но премиями второй степени были награждены и те поэты, чьи тексты вовсе не обсуждались на пленумах. Внимание привлекают две формулировки из постановления397, в которых, вопреки изначальному принципу премирования за конкретные произведения, не были указаны названия текстов, что оправдывалось ссылкой на их «общеизвестность». Речь идет о премиях Джамбулу Джабаеву за «общеизвестные поэтические произведения» и В. Лебедеву-Кумачу за «тексты к общеизвестным песням». В этом мнимом отходе от «гегемонии» текста на самом деле с еще большей силой выразилась тенденция к деперсонализации соцреалистической литературы. Отсутствие точного указания на «выдающиеся» образцы еще больше отрывало совокупность произведенной литературной продукции от фигуры ее непосредственного создателя. Стихи Джамбула и песни Лебедева-Кумача, таким образом, существовали в сознании реципиента не как самодостаточные и по-своему завершенные авторские творения, а как нечто укорененное и индивидуально преломленное в его личном опыте, в его сознании. Тексты попросту теряли автономность, из законченных и некогда обладавших определенными исходными параметрами они превращались в слабо вычленимые фрагменты читательских впечатлений. Сам автор становился таким же читателем собственного произведения, которое принадлежало ему в той же мере, как любому другому читателю398. Интерес к двум этим авторам вызван еще и тем, что их выдвижение и, как следствие, присвоение сопутствующих формулировок происходило непосредственно в Политбюро при личном участии Сталина.