Полная версия

О песне. Песня как действие. Культурологические очерки

Заметим, что внешняя простота и внешняя сложность не связаны здесь какой-либо внутренней связью, не являются продолжением (инобытием) друг друга, а соединены опят же чисто внешним, механическим образом. Другое здесь просто противопоказано. Ощущение присутствия внутренней, скрытой логики пробуждает совсем иные, далекие от развлечения установки сознания.

Слову «развлечение» в английском языке соответствует несколько слов. Из них для нас особенный интерес представляют два: relaxation () и diversion (). Стремление к отвлечению, обновлению впечатлений противоположно стремлению к релаксации. Необходимость находить меру и уравновешивать эти противоположные составляющие развлечения, и есть, пожалуй, основная «композиционная» проблема песни как развлечения. отдых отвлечение

Проблема не столь простая. Разнообразие в подобном контексте само оборачивается монотонией. Это – монотонное разнообразие, когда в новизне как таковой нет новизныкак таковой. Поиск новизны и разнообразия – всеядное и ненасытное чудовище. И, в конце концов, он потребует живой крови.

Мир развлечения внутри себя трафаретен и тривиален. Но по отношению к «серьезному» миру он существенно иной. Иной является атмосфера праздника, атмосфера ресторана, бара, танцевальной площадки, дискотеки…«Инаковость» – важнейшая сущностная характеристика пространства развлечения. Без сопоставления с не-развлечением оно неизбежно теряет остроту инаковости. Поэтому радикальное погружение в мир развлечений чревато радикальной утратой ощущения инаковости и, как следствие, самой способности развлекаться.

Наконец, мир развлечения представляет собой , попадание в которую невозможно без вхождения в . Поэтому должны существовать некие механизмы перехода в это сознание и в эту реальность. И эти механизмы перехода в значительной мере опираются на те именно особенности развлекательного потока, в том числе и развлекательной песни, о которых мы уже говорили. Ведь иное сознание – это и иной способ структурирования опыта, потока впечатлений. Наша психика гибко приспосабливается к характеру тех задач, которые перед ней ставятся. Или не ставятся. «иную реальность» «иное сознание» структурные

Эти самые структурные особенности теперь не так уж и сложно перевести на язык музыкальной теории. Но это – отдельная тема.

ПЕСНЯ КАК ИСКУССТВО. Было бы ошибкой ожидать, что здесь полностью отсутствуют описанные выше моменты. В частности, функция отвлечения (переключения), принцип инаковости является одним из важнейших факторов музыкального формообразования. Здесь все это есть; но в ином, выстроенном на иных основаниях, контексте, это приобретает иной смысл и «работает» совсем по-другому. Что касается отношения простоты и сложности, то песня, втянутая в орбиту искусства, неизбежно начинает выстраивать его по-другому.

Простота по-прежнему исключительно важна. Но она не лежит на поверхности, не преподносится «на блюдечке». Искусство предполагает труд души. Творческий, радостный, но труд. Очень многое – едва ли не самое важное – скрыто в глубине, не дано в явном виде. Большинство смыслов не очевидны изначально, до них нужно дойти, их нужно открыть. С помощью разума и интуиции, сознательно и бессознательно. Значительная часть сложности скрыта, скрыта и значительная часть простоты, причем, той простоты, которая является ключом к сложности. Это возможно только потому, что простота и сложность здесь – две стороны одного целого, они дополняют и продолжают друг друга.

В этом художественное произведение подобно Космосу, вообще Природе, познание которой возможно лишь постольку и в том смысле, что поток явлений (сложность) можно в какой-то мере свести к законам (к простоте). И также как в Космосе, и как в живом организме все связано со всем и все во всем. Такова, во всяком случае, внутренняя тенденция художественного творчества (сотворить свой Космос).

Реальность развлекательная и реальность художественная структурированы принципиально по-разному. В художественной реальности восстанавливают свое значение принципы единства многообразия, всеобщности связей, системности, приобретают значение отношения части и целого, внешнего и внутреннего, структуры и процесса и т. п. Можно сказать, что художественное произведение являет собой чувственно представленный категориальный синтез.

Какой уж тут отдых. Душе тут никто не позволит лениться. Простота здесь не тождественна легкости. Она добывается творческим усилием. Неважно, волевым или спонтанным. Художественный текст, в том числе и художественная песня, представляет собой, помимо прочего, творческую задачу, решение которой требует синтеза способностей души и дарит творческую радость. Результатом же оказывается целостный способ мировосприятия и мироотношения, независимо от масштабов самого произведения.

Может ли все это не влиять на формальную организацию песни как музыкального произведения? На отношение к принципам построения мелодии? На отношение к использованию гармонических средств? В частности, на интерес к колористической окраске аккордов, или на степень нашего внимания к вопросам голосоведения? А не влияет ли это на отношение к принципу развития – гармонического, ритмического, мотивного? Или на связь музыки и слова? А что мы можем сказать о предпочтениях в выборе более простых или сложных музыкальных форм? Для песни ведь тоже есть такой выбор.

И далее мы неизбежно встаем перед вопросом об отношении к музыкальной интонации как таковой. Как мы ее трактуем? Как интонируемый смысл, или как броский запоминающийся элемент? И чем должна быть в таком случае песня – театром или фейерверком?

ПЕСНЯ КАК УТИЛИТА. Неужели и здесь есть какое-то свое отношение к простоте и сложности? Такое отношение имеет место. В значительной мере оно определяется отношением к человеческой психике и связано с общей прагматической направленностью всего песенного действия. Сознание здесь не пассивно поглощает впечатления и не увлекается процессом активного постижения реальности. Психика в единстве ее сознательного и бессознательного начал непосредственно включается в поток причин и следствий, становится звеном каузальной цепи. Либо как объект воздействия, преобразования, либо как действующая сила, как инструмент, как преобразующий или стабилизирующий фактор.

В этом же качестве трактуется песня и пение. Причем, песня и пение здесь не отделены друг от друга: в противном случае распадется каузальная цепь. Аналогично, пение и поющий составляют нераздельное единство. Голос – акустическое тело поющего. Соединение многих голосов означает рождение единого акустического тела песенного сообщества. Это – единый организм и ему жизненно необходим единый ритм, причем, ритм, согласованный с ритмом среды обитания. Здесь естественно вспомнить о том, в какой степени человек традиционного общества включен в ритм годового цикла, и в ритм дневного цикла. Эти ритмы представляют собой сочетание повторяющегося инварианта с вариативностью, в пределах допускаемых господствующим инвариантом. Так построена жизнь. А песня – ее часть, непосредственное продолжение.

Не потому ли в строении народной песни столь значительную роль играет отношение инвариантности-вариативности, причем, в связи с ритмической организацией понимаемой в самом широком смысле слова. Позволю себе лишь указать на особое значение так называемого слогового ритма. Этот феномен интересен в том числе и тем, что, обладая исключительно важной системообразующей ролью, он не дан непосредственному восприятию, скрыт от сознания. Почему это происходит, и важен ли сам факт «потаенности» слогового ритма? Возможно, это связано с магической, а следовательно и гипнотической, внушающей направленностью такого песни. Но внушение, во-первых, тем сильнее, чем незаметнее, и, во-вторых, чаще всего предполагает многократное повторение одной и той же неизменной формулы. ,

Получается, что в контексте « – » отношение простоты и сложности реализуется, прежде всего, как отношение инвариантности-вариативности. Ритмическое измерение оказывается главной ареной взаимодействия этих аспектов. Многократное повторение инварианта, помимо прочего, служит как бы его энергетизации. Каждое новое повторение суть новая порция энергии, которой заражается его образ. песня утилита

Энергетический фактор здесь вообще чрезвычайно важен. Фольклорное пение должно быть обязательно энергетизированым, что не значит непременно громким. Ритм, энергетизм, инвариантность составляют полюс простоты и всеобщности. Интонационная вариативность рождает сложность и создает пространство индивидуализации.

Сказанное не относится только к фольклору, тем более, только к архаике в строгом смысле слова. Похожее сочетание инвариантности и вариативности мы находим в джазовой музыке с ее специфической импровизационностью, с ее остинатным ритмом и многократными повторами простых формул. И разве не подходит под это описание рок-музыка? Впрочем, не являются ли эти особенности джаза и рока проявлением той самой архаики в настоящем, о которой мы уже говорили в начале? Ведь фольклорные корни их известны.

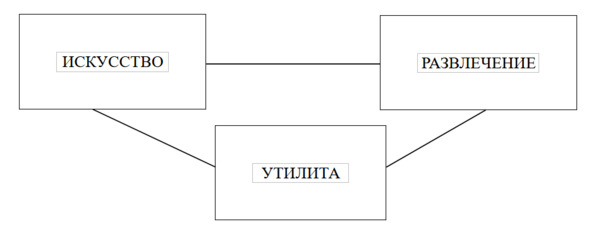

Схема, которую мы здесь построили, с самого начала не трактовалась нами в качестве классификации. И не нужно ставить вопрос о том, к какой категории относится та или иная конкретная песня. Это – не то, в чем находится песня, а то, что находится . В ней есть все. Но это все никогда не находится в равновесии. И никогда не находится в неподвижном состоянии. в песне

Тем более это справедливо для песенного жанра в целом. Все элементы нашей триады в нем движутся и взаимодействуют. Движутся, не бесконфликтно и не бесперебойно. Иногда возникают значительные перекосы в одну сторону и длительное «застревание» в этом «перекошенном» состоянии. И тогда, почти неизбежна «отмашка» в противоположную сторону. Очень и очень любопытно просматривать и интерпретировать историю жанра, в том числе, и с этих позиций, хотя это уже выходит за пределы нашего темы данной статьи. Нам же остается резюмировать: какие бы исторические приключения не происходили с песней, в какие бы одежды не наряжало ее историческое время, в ней продолжает биться древний архаический пульс и вращаться вечное колесо доисторического кругового времени. А значит, древняя культура с ее мифологией, ритуальностью и магизмом продолжает жить и действовать, скрываясь за пестрым камуфляжем современных культурных практик.

Здесь, казалось бы, можно поставить точку. Но тема развлечения так легко от себя не отпускает, как, впрочем, и сам мир развлечений. Войдя в него, можешь в какой-то момент обнаружить, что попал в лабиринт: путей много, но какой ведет наружу? Так что, принесем этому Минотавру в жертву еще некоторое число страниц книги.

На тайном привале в глухом чернолесьеПлывет над рекой светло-сизый туманВстает из тумана чуть слышная песня,Негромкая песня лесных партизан.Костра не разложишь, чтоб лиха не вышло,Цигарку и ту не запалишь, гляди,Лишь песню затянешь так тихо, чуть слышно,Чтоб только слова отдавались в груди.Припев:Бей врага где попало!Бей врага чем попало!Много их пало, а все-таки мало!Мало их пало! Надо еще!Проносится песня над краем, что выжжен,Летит по напоенным кровью лугамВеликой надеждой для тех, кто обиженИ черною гибелью лютым врагам!Зовет она тайно, звенит она глухоА если прорвется – то бьет напролом!Пчелою свинцовой впивается в ухоИ красным вздымается ввысь петухом!Припев.Железная песня борьбы и отваги…Внушает насильникам ужас и страх.Витает она над кварталами Праги,В предместьях Парижа, в балканских горах.Вонзаясь кинжалом, вливаясь отравойОна по пятам за фашистом идетИ мстителя дарит бессмертною славой,И новых борцов за собою ведет!Припев.1943Мама любит тангоПапа любит джазМладший брат за диско душу дьяволу отдастЛишь баба ЛюбаПонимает меняПотому что любитРок-н-ролл, как и я.

Рождение развлечения из духа трагедии

«Из духа трагедии»? «Развлечение»? Звучит странно, чтобы не сказать – противоестественно. Какая тут связь? И аллюзия на известную работу Ф. Ницше не спасает положения. Говоря о рождении трагедии из духа музыки, философ анализирует процессы фундаментальные не только для античной, но и для мировой культуры, выявляет смысловые связи, имеющие корневое, глубинное значение. А здесь? Абсурд! Так возмущается мой внутренний оппонент. И я, отчасти, вынужден с ним согласиться, хотя предъявляю встречные вопросы:

А что, разве до конца исследована природа развлечения; настолько исследована, что мы можем со всей категоричностью указывать, к чему оно, развлечение, имеет отношение, а к чему не имеет и иметь не может?

А что, разве, говоря о рождении чего-то из чего-то, мы обязательно предполагаем нечто высокое и прекрасное? А не можем ли мы говорить о рождении плесени на продуктах, чей срок хранения закончился, а условия хранения далеки от идеальных?

Странно и противоестественно звучит? А что, мало в нашей жизни происходит вещей странных и противоестественных? Мало таких примеров дает культура 20 века и начала века нынешнего? И почему культурология не может сделать их предметом своего интереса?

Кроме того, говоря не столько о самой трагедии, как жанре, и не о трагическом, как эстетической категории, а о «духе трагедии», мы ставим вопрос достаточно широко, что оставляет необходимую свободу маневра.

Прежде чем теоретизировать, обратимся к человеческой практике. Дает ли нам она, эта практика, примеры того, как люди превращают в развлечение вещи, несущие на себе печать трагедии или обладающие некоторыми ее атрибутами? И тут оказывается, что таких примеров очень много. И они широко известны: Колизей, костры инквизиции, дуэли, охота… Насилие, убийство, кровь, которыми полны современные компьютерные игры… Разве мало примеров того, как человек может убивать для развлечения? Эти примеры демонстрируют одну странную закономерность: пусть не слишком часто, пусть не постоянно, но с достаточной настойчивостью сферу развлечения посещают такие гости, как страх, страдания, кровь, смерть. Привычнее считать, что их законное место – сфера трагического. По каким же тайным коридорам проникают эти гости туда, где, казалось бы, должны царить безмятежная радость и веселье? И если такие коридоры существуют, то как бы ни были они тесны, сам факт их существования делает трагедию и развлечение чем-то вроде сообщающихся сосудов.

Более пристальному исследованию этого вопроса мешают некоторые моменты теоретического характера. Один из них – терминология. Слово «развлечение» нередко маскирует свой действительный смысл, «прилипая» к другим словам: «игра», «веселье», «досуг»… Но это, все же, разные понятия.

Игра может стать развлечением. И многие развлечения имеют форму игры. Однако игра не обязательно выступает в качестве развлечения. И хейзинговский «человек играющий» (homo ludens) не есть то же самое, что «человек развлекающийся». Точно также, предаваться веселию не то же самое, что развлекаться. Пушкинская «Вакхическая песнь» («Что смолкнул веселия глас? Раздайтесь вакхальны припевы…») вряд ли должна пониматься, как призыв к развлечениям. Это про что-то другое.

Досуг? Да, развлечения обычно наполняют собой сферу досуга, то есть время, свободное от основной производственной деятельности, от «работы». Но развлечение не определяет собой сути досуга. Досуг как сфера свободы человека не обязательно должен заполняться развлечениями. Это может быть и творческая самореализация человека, вполне серьезная по своему содержанию. А развлечение? Выступая то под маской игры, то под маской веселья, то под маской досуга (свободы) оно вновь и вновь выскальзывает из рук.

Другое затруднение, мешающее выяснению природы и характера странного взаимодействия развлечения и трагедии (развлечение как бы «крадет» у трагедии то, что по праву принадлежит именно трагедии), связано с необходимостью нахождения некоторого общего универсума, в смысловом пространстве которого мы могли бы поместить оба предмета. Можно также сказать о необходимости нахождения единого подхода – той «колокольни» с которой открывается вид и на то, и на другое.

Позволю себе предложить один из возможных способов решения этой задачи.

Суть этого способа состоит в том, чтобы рассматривать (и сопоставлять) не сами эти объекты (трагедию и развлечение) напрямую, а ту , которая каждой из них соответствует. Ведь трагедии действительно соответствует особое трагическое умонастроение, трагическое мировосприятие, трагическое видение мира (картина мира). Аналогичным образом, мы можем говорить и о «развлекательной реальности», или «реальности развлечений», как бы странно это не звучало. Чтобы полноценно развлекаться, мы должны соответствующим образом настроить свой ум и чувства. Эта настройка определяет соответствующее мировосприятие, на основе которого складывается адекватная ему картина мира. Человек помещает себя внутрь этой картины, становится ее частью, и рождается реальность развлечений. человеческую реальность

Трагическая реальность обладает очень сложной внутренней организацией. Это едва ли не самая высоко синтетическая форма человеческой – не только художественной – реальности. Этот высочайший синтетизм трагедии Ф. Ницше определил в упоминавшемся уже сочинении, как соединение двух основных полюсов греческого духа – дионисийства и аполлонийства.

Основная структурная единица этой реальности – человек, человеческая личность. Он выступает и как живой, естественный индивид, и как существо социальное – носитель ролей, ценностей, идеалов, долга и т.п.. Помимо всего этого, он видится в масштабе историческом и сам оказывается как бы «малой ареной» борьбы больших исторических сил.

Человек этот живет в мире, где действуют объективные Неважно, как понимается и как называется эта – рок, ананке, историческая закономерность, причинность или как-то еще. Он действует, проявляя свою способность делать выбор, но действует в мире необходимости и действия его рождают последствия, которых он вовсе не имел в виду. Ведь мир, в котором он живет, бесконечно превосходит его возможности предвидения. Неизбежность последствий свободного волеизъявления рождает . Все это вместе связывается в тугой конфликтный узел, разрешение которого влечет . законы, необходимость. необходимость свободу, ответственность трагический исход

Этому соответствует и своя эмоциональная палитра, и своя эмоционально-смысловая динамика. Первая характеризуется, в первую очередь, такими красками, как и . Важнейший динамический вектор, как известно, обозначают словом . Заметим также, что трагическая реальность как феномен культурыобщества предполагает наличие в этом обществе определеннойценностной солидарности, то есть существования иерархии ценностей, разделяемых всем обществом или значительной общественной группой. страх сострадание «катарсис» (очищение)

Все эти хорошо известные вещи мы вспоминаем здесь только потому, что намереваемся, во-первых, набросать некий «эскиз» реальности развлечений, в во-вторых, сделать это не иначе, как в сопоставлении ее с реальностью трагической.

Говоря о реальности трагедии, мы начали с единства дионисийского и аполлонийского начал. Это может показаться странным, но в мире развлечения мы также можем обнаружить присутствие и того, и другого. Развлечение может использовать и дионисийскую экстатику, и апллонийскую гармонию. Правда, к определениям этим лучше добавить приставку «квази» (или даже «псевдо»). Так будет точнее. Ни тому, ни другому здесь ; и то, и другое здесь просто . не служат используют

Человек в этой реальности также находится в центре, является главным ее элементом, вокруг которого вращается все остальное. Он и тут проявляет себя весьма многопланово. И как существо естественное, природное, и как существо социальное, как носитель ролей, ценностей, идеалов, долга и т.п.. Правда, в мире развлечения он уже не служит им, а либо стремится отдохнуть , либо развлечься (например, играя не свойственные ему в обыденной жизни роли). И даже исторический масштаб не чужд реальности развлечений. Она переносит нас в любую эпоху, наряжается для нас в любые исторические костюмы, воспроизводит любые исторические условия и коллизии, и все для того, чтобы переключить нас от утомившей повседневности. Получается, что человек проявляет свою универсальность и в реальности трагического, и в реальности развлечения. Но только трагедия выступает как высшая мобилизация человеческого духа, а развлечение – как по-возможности полная его релаксация. от них с их помощью

С необходимостью, свободой и ответственностью здесь происходят существенные метаморфозы. В реальности развлечения идея необходимости (причинности) подобна кобре факира, у которой предварительно вырваны ядовитые зубы. Она теряет серьезность и не таит угроз. Развлечение создает иллюзорную картину мира, где жить легко, где удовлетворяются как бы сами собой все основные потребности души, где нет опасности (во всяком случае, для меня), нет усилия, но и нет скуки, нет потерь, нет необратимых последствий, а потому и нет серьезной ответственности. В этом мире несколько он здесь неуместен как слишком серьезный. Здесь можно сколько угодно целиться в человека (или в изображающую его мишень), нажимать на курок, «попадать», но роковых последствий не возникает. принцип причинности девальвирован:

Что при этом происходит с человеческой свободой. Она становится свободой без серьезных последствий. Так сказать, . А значит, она оказывается усеченной свободой и как таковая также девальвируется. Мне кажется, что именно стремление вернуть своей свободе утраченный вес и значимость может приводить к выбору таких развлечений, где есть реальный риск, и где могут наступать действительно тяжелые последствия (азартные игры и пр.). безопасной свободой

А что со страхом и состраданием? И как тут обстоят дела с очищением? В игровой реальности страх – вещь вполне уместная. Но это – . Он используется, прежде всего, как средство борьбы со скукой. Что касается сострадания, то оно здесь не вполне уместно, и потому его присутствие минимизируется. Это хорошо согласуется с тем, что было только что сказано о причинности. Если нет серьезных последствий, то незачем и сострадать. С другой стороны, если мы изначально никому не сострадаем, то любые последствия, наступающие для кого бы то ни было кроме меня, серьезными не являются. Может ли в таких условиях возникать эффект очищения (катарсис)? Едва ли. Кроме того, мир развлечений относится к человеку, как клиенту, вежливо и предупредительно, а потому предполагает его изначально «чистым». регулируемый страх

Если наш анализ хоть сколько-нибудь верен, это означает, что реальность трагического и реальность развлечения обладают значительным числом общих параметров и свойств, причем, весьма существенных. Однако значения этих параметров разные, да и свойства проявляют себя по-разному. Тогда логично предположить, что существует принципиальная возможность, меняя значения этих параметров, двигаться от одной реальности к другой, рождая по дороге ряд промежуточных, быть может странных, химерических образований.

Чтобы это предположение проверить, необходимо обратиться к культурной практике в поисках соответствующих примеров. Это мы и попытаемся сделать. А сферой наших поисков будет отечественная песня, ее развитие в прошлом веке и в наше время. Песня хороша для этой цели постольку, поскольку она очень чутко и быстро реагирует на любые смены общественного умонастроения.

Начнем с констатации того, что для русской песни, в частности, для народной песни, трагическое мировосприятие – явление естественное и достаточно распространенное. Интересно, что для таких «пассионарных», энергичных, жизнелюбивых и жизнеспособных сообществ, как казачьи, является характерным обилие такого рода песен. Их любят, их часто поют. Они пользуются исключительной популярностью среди современных городских любителей фольклора. Причем, относятся к ним нередко, как к источнику моральной силы и жизненной устойчивости.

Этот здоровый народный трагизм нередко звучит и в песне авторской. Например, в знаменитом «Варяге» (муз. А. С. Турищева, стихи австрийского писателя и поэта Рудольфа Гейнца в переводе Е. М. Студенской). Однако уже в революционных песнях мы находим примеры нарушения этого строя. Появляется тенденция девальвировать значение отдельного человека, личности, снижения ее ценности, а следовательно и ценности человеческой жизни. Согласитесь, что слова «И как один умрем в борьбе за это» вызывают значительно меньше страха и сострадания, чем слова «Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами». Результат, за который ведется борьба, крайне гипертрофирован (счастье всего человечества, не менее того), и на фоне этой грандиозной цели любые человеческие жертвы кажутся незначительными. При этом, светлое будущее оказывается заранее предсказанным, просчитанным и абсолютно неизбежным. Это снижает значение человеческой свободы, выбора и последствий этого выбора. Трагизм трагедии идет на убыль. В этой смысловой парадигме вполне естественны слова (правда, написанные значительно позже,): «Отряд не заметил потери бойца и „Яблочко“-песню допел до конца» (А. М. Светлов «Гренада», 1926 г.).