Полная версия

О песне. Песня как действие. Культурологические очерки

– — среда (система отношений и связей), внутри которой распространяется данное действие. Пространство действия

– Наиболее значимым является ролевой принцип определения участников действия. Тогда, участник действия – тот, кому в этом действии принадлежит некая роль. Участники действия.

– самовоспроизводящийся образ, структура, действия. Например, речь может идти о парадигме ритуального действия. Парадигма действия —

– Действие часто имеет сложный, многоаспектный характер. Аспект действия, собственно, и есть одна из сторон этого сложного целого. Например, действие солнца на растение имеет многоаспектный характер. С одной стороны, его свет способствует образованию хлорофилла, с другой, может привести к засыханию и гибели растения. Аспект действия.

Нетрудно заметить, что эти атрибуты действия имеют отношение и к действию социокультурному. Однако, вместо того, чтобы доказывать эту, и без того очевидную, вещь, мы оставим пока эту тему и вернемся к вышеизложенным понятиям тогда, когда они понадобятся нам в нашем анализе. А сейчас перейдем к более пристальному рассмотрению понятия и структуры «песнедействия».

* * *

Во введении мы подчеркивали, что само понятие песенного действия обнаруживает внутреннее разнообразие. Мы с самого начала наталкиваемся на то, что существуют различные виды песенного действия, в частности, связанные с различными субъектами действия – композиторское действие, исполнительское действие, слушательское действие… Внутри каждого из этих видов также обнаруживается достаточное разнообразие. Например, слушательское действие младенца, которому мать поет колыбельную песню, и слушательское действие рок-фаната на рок-концерте представляют собой, как кажется, диаметральную противоположность. Но в чем-то они и сходятся – ведь и тот, и другой – каждый по-своему – погружается в транс. Сравним теперь исполнительское действие участника фольклорного коллектива и исполнительское действие эстрадного певца. Мы и здесь увидим дистанцию огромного размера.

Все это связано с тем, что перед нами не просто разные примеры действия, но разные культурно-исторические , связанные с песней. Разные культурные типы песнедействия по-разному расставляют акценты, выдвигая на первый план тот или иной вид действия. Так, «бардовская» песня – это, прежде всего поэтическая песня, поэтическое действие, усиленное элементами музицирования. Но мы можем найти немало примеров композиторской песни, где доминирует действие, а также исполнительской песни, где на первый план выходит действие . Помимо этого, история песни ХХ в. дает многочисленные примеры того, как особое значение приобретает работа аранжировщика (+звукорежиссура). А в последние годы наблюдается сильное смещение акцентов в сторону продюсера, имиджмейкера и т.п., когда тот просто пользуется услугами композитора, поэта, аранжировщика, исполнителей для реализации своего собственного продюсерского проекта… Здесь уже на первый план выходит типы действия композиторское исполнительское продюсерское действие.

Не стоит забывать и об аудитории. (поведение) – важная составная часть системы песнедействия. Так, существует музыка, направленная на организацию или обеспечение возможности того или иного типа поведения аудитории. Наиболее простой пример – песня в танцевальном ритме, предназначенная для танцев или дискотеки. Есть множество других, простых и значительно более сложных. Мы видим, как разрастается и усложняется объект: песнедействие предстает в качестве достаточно сложной системы, включающей разные виды действия. В разных культурных типах песнедействия по-разному распределяются «веса» между этими составляющими. Кроме того, и сами эти составляющие в разных условиях могут наполняться разным содержанием. Уже сейчас мы видим, что такой предмет как «песня—действие» по своей внутренней сложности и культурной значимости мало уступает «песне-тексту». Собственно, Слушательское действие само песнедействие во всей своей сложности может быть «прочитано» как особого рода «текст».

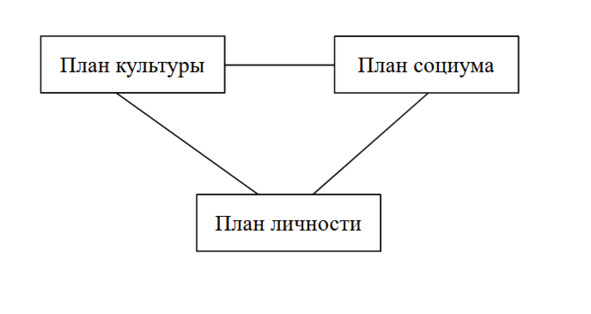

Но если мы ходим рассматривать песню именно как действие, нам нужно сделать новый шаг в сторону увеличения сложности и ввести в предмет анализа новые контексты. Те действия, которые мы перечислили выше, целиком находятся внутри известной триады – . Теперь нам нужно расширить горизонт рассмотрения. Мы введем еще три существенных, глубоко взаимосвязанных контекста, или плана. Это – Попробуем более подробно разобраться в существе каждого из этих планов и в их отношениях между собой. социокультурное автор, исполнитель, слушатель план культуры, план социума, план личности.

Первый из них – – связан с текстами культуры, несущими в себе определенное культурное содержание – ценности, нормы, картины мира. план культуры

Второй – включает в себя процессы группообразования, системы ролей, способы социального поведения и взаимодействия, отношения между группами и т. п. план социума—

Третий – – определяется различного рода (личностной организации) и различными . Эти три плана, как нетрудно показать, не просто тесно связаны между собой, но гибко взаимодействуют друг с другом и как бы отображаются друг в друге. план личности типами личности психическими процессами и переживаемыми состояниями

Значение этих планов становится особенно понятным тогда, когда анализируешь тот или иной конкретный тип песнедействия, или сравниваешь эти типы между собой. Конкретное «наполнение» этих планов в разных типах песнедействия оказывается существенно различным.

Связь этих трех элементов выражается в простой схеме:

Заметим, что при анализе конкретных явлений следует обращать внимание не только на содержание этих «планов», но и на характер связей между ними.

Любой тип песнедействия тем или иным образом реализует себя на всех этих планах, опосредуется ими и в свою очередь оказывает на них активное воздействие. Так, «бардовская песня», будучи определенного рода текстом культуры, несет в себе свойственный именно ей «пакет» ценностей и картин реальности (план культуры). Кроме того, с ней связаны определенные социальные группы и типы, вокруг нее складываются определенные формы и правила социального взаимодействия и т. п. (план социума). Наконец, можно с известной степенью приблизительности говорить о типе личности, характерном для этого типа песенной культуры, определенном стиле поведения, об эмоциональных состояниях, соответствующих этой культуре (личностный план). Все эти характеристики имеют не внешний, не привходящий характер, а вырабатываются данным типом культурного действия. Если взять другой тип, например, рок-музыку, то набор всех этих характеристик существенно изменится.

Теперь мы вплотную подошли к возможности дать хотя бы . Для этого предварительно заметим, что в обществе все три указанных плана всегда находятся в тесном взаимодействии, в них протекают различного рода процессы, они как-то развиваются и т. д. Так вот, Таким образом, рабочее определение песнедействия песня является социокультурным (психо-социо-культурным) действием постольку, поскольку она действует этой системы и эту систему. внутри на мы рассматриваем песню как песнедействие тогда, когда берем ее в контексте той психо-социо-культурной системы, которой она существует и которую она воздействует. внутри на

От определения к модели

Сказанным не исчерпаны все возможные аспекты анализа песни как социокультурного действия. Их значительно больше. Перечислены лишь самые необходимые. В качестве примера дополнительных, хотя и очень важных параметров, укажем на , значение которых в ряде случаев приближается к значению культурного текста. Назовем это условно «материальный план». Другой, не менее важный аспект песнедействия – . Своя «интерпретационная схема» существует внутри любого достаточно развитого типа песнедействия. материально-технические условия и средства адекватный ему способ его понимания (интерпретации) в соответствующей картине реальности

Тогда мы получаем более сложную модель:

Мы построили эту модель в общем ее виде. Теперь обсудим ее более подробно. Начнем с вопроса о ее «чудесном превращении» модели трех-элементной (трехместной) в пяти-элементную (пятиместную). Что это – механическое присоединение каких-то новых элементов, или органический рост, при котором «новое» уже потенциально содержится в «старом» и лишь обнаруживается, раскрывается в процессе развития? Здесь мы имеем дело с большей или меньшей степенью развертывания содержания, когда один и тот же предмет может быть представлен в разных моделях, раскрывающих его с разной степенью детализации.

Начнем с трехместной модели. Блок, соответствующий плану культуры потенциально содержит возможность развития до двух самостоятельных блоков. Этому способствует двойственная природа текста, который, помимо прочего, является несущим на себе функцию «для передачи определенного содержания и осуществления культурного взаимодействия». К этим материальным предметам, служащим средством для осуществления культурного взаимодействия мы добавляем иные материальные средства, служащие той же задаче, и получаем новый блок – «материально-технические условия и средства». С другой стороны, многие материальные средства (например, музыкальные инструменты) несут на себе смысловую, символическую нагрузку, что создает потенциальную возможность перемещения их в блок, где содержатся тексты культуры и нормы обращения с ними (план культуры). Получается что-то вроде зонта, который может предстать перед нами, как в открытом виде, так и в закрытом. В зависимости от погоды, то есть, в зависимости от потребностей пользователя. материальным предметом, быть средством

Пятый блок модели – «интерпретационная схема» – в латентной форме содержится внутри триады – культура-социум-личность, то есть распределен среди всех трех блоков трех-местной модели. И действительно, способ интерпретации текста культуры содержится, как в самом тексте, так и в других текстах, а, в какой-то мере, в способе обращения с текстом, который передается по механизму культурной традиции. Таким образом, несет в себе и интерпретационную схему, без которой невозможно использование (чтение, понимание, создание) текстов культуры. Но и также несет в себе эту схему, хотя и иным способом. Интерпретация текста – функция живой человеческой личности. И эта интерпретация зависит от человека, от его культурного развития, культурной принадлежности, от его душевного настроя, наконец. Возьмем третий блок – «план социума». Очевидно, что способ культурного взаимодействия людей не только предполагает использование тех или иных текстов, но и непосредственно представляет собой способ их интерпретации. Таким образом, выделение пятого блока в самостоятельную единицу определяется исключительно нашими исследовательскими задачами. Модель – всего лишь теоретический инструмент, который может быть сконфигурирован тем или иным способом в зависимости от задач, решаемых нами. план культуры план личности

Продолжая эту мысль, можно сказать, что трехместную модель можно «сложить» в двухместную и далее – в одноместную. Первый шаг в этом направлении состоит в том, что мы агрегируем план личности и план социума в один блок. Это вполне естественная процедура. Ведь, изучая человеческую личность, мы так или иначе выходим на социальную природу человека, ибо внутреннее содержание личности в значительной мере определяется «пересаженной внутрь» (интериоризированной) системой его социальных отношений. И наоборот, изучая социум, мы не можем абстрагироваться от того, что оперируем с системой человеческих, межличностных отношений. В любом случае мы имеем дело с единством этих сторон, хотя акценты расставляем по-разному.

У двухместной модели есть свой собственный, и очень важный, смысл. Она раскрывает двунаправленный процесс культурного содержания. опредмечивания-распредмечивания

Поскольку культурное содержания, будучи опредмеченным и будучи распредмеченным, есть все то же культурное содержание (как дыхание в момент вдоха и дыхание в момент выдоха – все тот же процесс дыхания), мы обнаруживаем сущностное единство соответствующих двух блоков модели. И получаем один блок – одноместную модель. Другое дело, что внутри этой одноместной модели мы тут же начинаем усматривать внутреннее разнообразие, которое может быть раскрыто в иных моделях, построенных по иным основаниям. Но это уже – предмет отдельного обсуждения. А мы возвращаемся к теме нашего разговора – к более подробному анализу элементов модели социокультурного действия.

представляется наиболее очевидным. Нередко он как бы маскирует собой все остальные и кажется даже единственно важным и существенным. Любое яркое и значимое явление культурной жизни, так или иначе, проявляет себя в форме Это могут быть литературные тексты, музыка, произведения изобразительного искусства. Это могут быть различного рода «эстетические манифесты», критические статьи, теоретические труды и т. п. Иначе просто не бывает – любая культурная активность характеризуется тем или иным ,вовлеченных в это взаимодействие, и тем или иным . Например, для «бардовского» движения это особого рода гитарная песня, которую мы узнаем с первых звуков. И мы никогда не спутаем звучание «бардов», скажем, с грохотом «тяжелого металла». Сказанное относится не только к современным культурным явлениям подобного рода, эта закономерность имеет универсальный характер. Таким образом, план культуры описывается с помощью характеристик, раскрывающих а) , свойственный данному культурному феномену, и б) соответствующий, типологический План культуры культурных текстов. типом культурных текстов способом обращения с текстами тип текста способ обращения с текстом:

возникает из-за того, что любое культурное движение, направление, любая форма культурной жизни не может быть реализована без участия людей. Эти участники обладают своими : они могут относиться к тому или иному конкретному социальному слою, или же, напротив, представлять собою социально разнородную массу, в зависимости от конкретно-исторического типа культурного действия. Сравним для примера светский бал, деревенские посиделки и карнавал. Последний, в отличие от первых двух, соединяет в едином действе разные социальные слои. План социума социальными характеристиками

Кроме того, та или иная культурная парадигма характеризуется тем илииным, тем или иным , включает в себя некий «ритуальный» аспект, более или менее развернутый поведенческий норматив. Таким образом, план культуры тоже раскрывает себя с двух сторон: а) вовлекается в социокультурное взаимодействие и б) происходит это взаимодействие, каковы его нормативные формы. Обе эти группы параметров имеют двоякий смысл. С одной стороны, они могут пониматься как парадигмы, как проявление ее социальной С другой стороны, во всем этом выражается своего рода ценностный , присущий данной парадигме, ибо она таким способом еще и свою социальную направленность и определенный способ (стиль) социального взаимодействия Последнее означает, что план социума, при определенном взгляде на него, раскрывает себя еще и как особого рода культурный текст. способом социального взаимодействия набором ролей кто как объективная характеристика избирательности. пафос утверждает как ценность.

образуют характеристики, связанные с человеком, личностью, его определенными чертами, поведением, состояниями, переживаниями и пр. И здесь легко можно обнаружить две подгруппы характеристик, образующих как бы два под-блока. Первый под-блок – характеристики ,релевантного характеру данной социокультурной парадигмы. В разных случаях степень корреляции может быть разной. Это зависит и от ценностного содержания парадигмы, от ее адаптированности к доминирующей культуре, от ее новизны и пр. Но, в любом случае, эта зависимость может быть обнаружена. Иногда она прямо-таки бросается в глаза, ибо участники некоторых культуротворческих групп (движений, сообществ) демонстративно обнаруживают свою принадлежность к движению, например, панки, металлисты, реперы, с одной стороны, любители фольклора, с другой. Манифестируя свою принадлежность движению, они не ограничиваются некими «опознавательными знаками», но, так или иначе, проявляют те или иные человеческие качества, декларируя их ценность . Особенно ярко прослеживается эта тенденция на примере молодежных форм социокультурной активности. План личности личностного типа (типов) как лозунг движения

Второй под-блок – характеристики тех или иных В некоторых случаях эти состояния могут носить экстатический характер, как это имело место в рок-культуре. А вот атмосфера КСП скорее настраивала на лирический лад, подчеркивая момент душевной со-настроенности, искренности и чуткости, приятия и взаимопонимания. Оба под-блока, так же как и в предыдущем случае, могут пониматься двояко: как парадигмы к тем или иным человеческим проявлениям и свойствам, и как тех или иных свойств, как . состояний, переживаний, душевных движений. избирательность утверждение ценностный пафос

описывается совокупностью характеристик тех материально-технических условий и средств, на базе которых (с помощью которых) реализуется соответствующая культурная парадигма. Излишне доказывать, что у разных парадигм эти характеристики существенным образом различаются. Для оперы это – одно, для симфонического концерта – другое, для рок-фестиваля – третье, для карнавала – четвертое и т. д. Обратим внимание, что внутри каждого из указанных типов этот блок параметров может варьироваться. Эти варианты не будут безразличными к смыслу целого, но существенным образом повлияют на него. Так, если «извлечь» оперу из привычного уже помещения оперного театра, ставшего особым типом архитектурного сооружения, и поместить в камерные условия, то и сама опера становится другой. Столь же существенное изменение культурного смысла произойдет, если организовать все действо на открытом воздухе. Примеры можно умножать до бесконечности. Материальный план

Состав этой группы параметров разнообразен и вариативен, но есть и достаточно устойчивые моменты. Наиболее постоянные и значимые условия – . Среди материальных средств большое значение имеют, с одной стороны, (инструментарий) и материал, а с другой, – (костюм) и иная например, театральное освещение, или костер для бардовской песни. Эти параметры играют важную роль даже в том случае, если некая форма культурного взаимодействия (парадигма) демонстрирует свою явную индифферентность к тому или иному из них. Например, театр, который принципиально может играть в «любых условиях» – это театр особый, со своей особой эстетикой. Иными словами, отказ от какого-либо из существенных параметров парадигмы всегда имеет знаковый смысл и характеризует парадигму в целом. Отсутствие тех или иных существенных моментов может оказаться не менее и даже более красноречивым, чем их наличие или какая-то особенная модификация. место и время инструменты одежда смыслонесущая атрибутика, Можно отказаться от элемента парадигмы, от его наличия в том или ином случае, но нельзя отказаться от его значимости.

Этот блок характеристик также делится на два под-блока. Первый под-блок условно назовем . Сюда относится то, что характеризует, так сказать, объективную материально-техническую сторону организации процесса. Например, для того, чтобы состоялся концерт, необходимо помещение, отвечающее определенному набору стандартов, необходимо время, удобное для публики, необходимы музыкальные инструменты, ноты, пюпитры и т. п. Между этими условиями и результатом (собственно мероприятием) действует причинная связь: не будет этих условий – не будет и результата. Второй под-блок – или . По мере развития и «врастания в культуру» той или иной парадигмы, все связанные с ней материально-технические условия и средства обрастают смыслами и приобретают значение символов (в той или иной мере, конечно). Например, скрипка, рояль, флейта, арфа – это не только собственно инструменты, но и культурные символы. Тоже – кисть художника, мольберт, палитра и краски. Такое же значение имеют некоторые «чисто утилитарные» атрибуты театрального помещения: «театр начинается с вешалки». Причем, когда с этими параметрами и атрибутами начинают сознательно и активно манипулировать, то они, как правило, становятся средствами манифестирования каких-либо идей и ценностей. Так материальная сторона процесса приобретает характер и функции текста, что, впрочем, происходит и со всеми остальными сторонами парадигмы. средствиальным смысловой символический

Попробуем представить вышеизложенное в виде таблицы:

Практический смысл этой схемы состоит, прежде всего, в том, что с ее помощью можно не просто анализировать состояние и развитие различного рода конкретных культурных феноменов, но и проводить их анализ, ибо, таким образом, мы получаем в свои руки унифицированный инструмент описания, опирающийся на Понятно также, что, опираясь на это признаковое пространство, мы можем описывать и сравнивать различного рода – воспроизводимые образцы, модели культурной активности и культурного взаимодействия людей. Любая парадигма культуры, так или иначе, проявляет свою специфику в каждом из перечисленных выше блоков и под-блоков. сравнительный единое признаковое пространство. культурные парадигмы

Наконец, с помощью этой схемы можно осуществлять анализ некоторых весьма существенных сторон в городе, области, в стране в целом. Для этого, правда, мы должны несколько изменить способ интерпретации схемы. Четыре блока параметров в этом случае понимаются как Все они составляют культурное достояние (богатство) данного сообщества. Скажем о них чуть подробнее. культурной ситуации четыре вида потенциалов культуры:текстовый,социальный, личностный, материальный.

– Совокупность текстов культуры, которыми обладает данное сообщество на тот или иной момент (период) времени. Эти тексты могут быть самого разного типа, но все они функционируют или могли бы функционировать в деятельности тех или иных культуротворческих групп. Текстовый потенциал.

– Разнообразие социальных типов, социальных отношений, социальных ролей, социальных структур, социальных норм и тому подобных воспроизводимых элементов социальной жизни, фиксируемых и передаваемых в культуре, с одной стороны, составляющих существенную характеристику самой культурной жизни, с другой стороны. Социальный потенциал.

– Разнообразие психологических типов людей, живущих в данном обществе, разнообразие их внутренней жизни и внутреннего духовного потенциала. (Его в данном контексте можно было бы назвать также «популяционным»). Наконец, это конкретные (неповторимые и незаменимые) индивиды, личности, обладающие талантами, знаниями, опытом, вкусом, нравственными ориентирами. Оскудение этого потенциала всегда является болезненным ударом для общества, невосполнимой потерей для его культуры. Личностный потенциал.

– Совокупность материальных условий и средств, которые используются или могут быть использованы в процессе культурной жизни, находящиеся в распоряжении данного сообщества. Материальный потенциал.

По нашему убеждению, понимание этого полезно для развития теоретических представлений о тех или иных феноменах культурной жизни. Есть здесь и практический смысл. Любая концепция культурного развития, культурной политики и т. п. должна, так или иначе, опираться на анализ состояния этих потенциалов и тенденций их развития. Она также должна включать в себя позиции, касающиеся развития этих потенциалов на будущее и практических шагов, направленных на то, чтобы оказать то или иное влияние на ход этого развития. Собственно, это, как правило, так и происходит, в той или иной мере.

Если попытаться систематизировать , то их можно свести к следующим четырем позициям: действия, которые субъект культурной политики может в принципе осуществлять по отношению к этим потенциалам

– Достаточно типичной является ситуация, когда субъект управления (культурной политики), а также активная культурная общественность просто не имеют достаточной информации о культурных потенциалах того или иного типа имеющихся в регионе или в городе. Это является одной из причин того, потенциалы оказываются вне культурного процесса, или же участвуют в нем в очень слабой степени. Поэтому задача выявления культурных потенциалов является актуальной, практически, всегда. Выявление.