Полная версия

Флот решает всё

– Именно. До сих пор мы приглядывали за эскападами этого господина издали, не вмешиваясь. Но теперь, когда позиции России вокруг Суэцкого канала и Красного моря упрочились, он счёл, что его время пришло, и развил – пока только здесь, в России, – бурную деятельность в попытках найти кого-нибудь, кто окажет поддержку его проекту. Полагаю, и нам пришло время заняться им поплотнее[2].

– И вы хотите…

– Чтобы вы взяли это на себя, Вениамин Палыч.

Юлдашев раскрыл портфель, который принёс собой, выложил на крахмальную скатерть пухлый бювар. Услужливый официант во фраке сунулся, было, сдвинуть столовые приборы и тарелки, но граф нетерпеливым взмахом ладони отослал его прочь.

– Здесь то, что мы знаем об Ашинове, самые выжимки, разумеется. Если вам понадобятся сырые материалы – я распоряжусь, всё будет предоставлено в ваше распоряжение. С моей стороны одно пожелание: возьмитесь за это дело сейчас же, немедленно.

Он помолчал немного и добавил, уже вполголоса.

– Боюсь, у нас с вами совсем не осталось времени. Этот господин, Ашинов – особа чрезвычайно деятельная, и если мы не вмешаемся прямо сейчас – он способен наломать дров и напрочь изгадить такую перспективную идею.

Санкт-Петербург, Роты Измайловского полка.

Выйдя из «Донона», Остелецкий не стал брать извозчика, а пошёл, не торопясь, по набережной Мойки в сторону Крюкова канала. Пересёк Фонтанку по Египетскому мосту и оказался в «Латинском квартале» занимающем большую часть Рот Измайловского полка. Это была вотчина студентов Императорского Университета, Технологического института, Путейского, Института Гражданских инженеров и прочих высших учебных заведений столицы. Здесь, в Четвёртой Роте, он снимал небольшую, но уютную квартирку на третьем этаже дома, принадлежащего мещанину Кудрявцеву. Вообще-то, жильё в подобном месте никак не подходило для флотского офицера, но то была каста, связывающая своих адептов массой условностей. Когда-то и Остелецкий принадлежал к ней – другой бы на его месте огорчился, лишившись привилегированного статуса, но только не Вениамин, испытавший даже своего рода облегчение. Тем более, что требования к офицерам по Адмиралтейству в повседневном быте были заметно скромнее, и это, безусловно, облегчало ему жизнь. В сознании общества он теперь был ближе к чиновникам, инженерам, путейским, а потому другие обитатели доходного дома не удивились такому соседству. Поблизости, он обычно и ужинал – в трактире, что расположился в двух домах дальше. Кормили здесь сытно и недорого, что, конечно, так же не подобало капитан-лейтенанту Императорского флота, однако вполне годилось скромному то ли чиновнику, то ли инженеру, каких по Адмиралтейству служит несчитано, лишь по недоразумению носящему морскую, с серебряными вместо золотых пуговицами форму. Завсегдатаи трактира, как и соседи Остелецкого по дому, его присутствием не тяготились, разговоры в трактире велись самые, что ни на есть вольнодумные, без оглядки на чужаков, которых здесь, считай, и не было. У него завелись даже приятели среди студентов-завсегдатаев трактира, в том числе, и весьма революционно настроенных. Эти молодые люди были уверены, что новый знакомый, хоть и носит мундир, но служит в каком-то техническом комитете, а значит – свой брат, интеллигент, либерал. И, соответственно, позволяли себе высказываться при нём довольно откровенно.

Впрочем, к чести Вениамина следует сказать, услышанное никогда не уходило дальше него самого. Он искренне полагал, что наблюдение за неблагонадёжными личностями есть дело чинов Жандармского Корпуса и полиции; он же, как профессиональный разведчик, просто обязан быть в курсе умонастроений не только за границей, но и здесь, в своём Отечестве.

Но сегодня Остелецкий ужинать не стал, купил по дороге несколько пирожков у разносчика, попросил дворника поставить самовар, а сам засел за изучение полученных документов. В разговоре с Юлдашевым он сделал вид, что знаком с историей вопроса – но на самом деле, всё, что знал Ашинове, было почерпнуто из нескольких наискось просмотренных газетных статеек. Теперь следовало вникнуть в тему поосновательнее – Юлдашев многое прощал своим «аналитикам», но только не умственную леность и неизбежно вытекающие из неё некомпетентность и ошибки.

Сверху в бюваре лежала стопка газетных вырезок. Серёжа заварил себе чаю покрепче и стал перебирать их, припоминая, что он, собственно, знает о предмете изучения. Получалось не так уж мало.

Итак: некий казачий атаман – кто его знает, на самом деле, атаман он или нет, репортёры изощрялись в остротах, обличая Ашинова в самозванстве, – затеял основать русское поселение в Африке, на берегу залива Таджура. Газеты писали, что земли под поселение посулил Ашинову сам абиссинский негус Иоанн, он же император Йоханныс IV-й, объявивший предприимчивого атамана своим другом. Сообщали так же, что предприятию якобы благоволил морской министр Шестаков, якобы обещавший выделить поселенцам новейшие винтовки и даже пушки, а так же посуливший отправить для их сопровождения военный корабль. Всесильный Победоносцев открыто высказывался в поддержку атамана; высокопоставленные церковные иерархи охотно рассуждали о пользе дружбы России и православной Абиссинской империи. Газеты упражнялись в прогнозах и остротах – Ашинова называли то авантюристом, то новым Ермаком Тимофеевичем. Задуманной им колонии то предрекали скорую гибель от рук французов, итальянцев или турок-османов, то, наоборот, уверяли что теперь, после столь счастливо закончившейся войны, никто не посмеет покуситься на бело-сине-красный флаг, и первое российское поселение на Чёрном континенте невиданное процветание.

Московские, петербургские, киевские издания пестрели восторженными статьями вперемешку с ругательными очерками. Гимназисты, студенты, даже охотнорядские приказчики – все бредили прожектом Ашинова. Из одной из таких статей Остелецкий узнал, что сам атаман недавно выступал выступает с лекциями в Санкт-Петербурге, собирая средства для своего предприятия, а в настоящий момент он уже несколько дней, как пребывает в Первопрестольной. Что ж, разумно: московская публика охотно демонстрирует и благочестивое рвение и верноподданные чувства, так что Ашинов сумеет собрать немало средств для своей авантюры, да и от добровольцев не будет отбоя…

Вениамин закрыл бювар и задумался, потягивая чай. Пожалуй, имеет смысл съездить в Москву, и сделать это не откладывая – изучить обещанные Юлдашевым материалы он сможет и потом, а сейчас важно составить собственное впечатление о самозваном атамане и его авантюрной затее.

II

Российская Империя, Москва. Большая Бронная.

– Ну, что скажете, друзья? – высокий молодой человек, по виду студент, критически обозрел рукав своей шинели и принялся стряхивать с ней следы побелки. Лестничные пролёты в доме, из которого он вышел в компании двух спутников, были узкими, тесными, и к тому же дурно освещались, и молодой человек невольно вытер светло-серым сукном шинели обшарпанную стену. Дом не видел ремонта тех самых пор, как в стенах бывшего владения дворянина Чебышева было устроено самое известное в Москве общежитие для малоимущих молодых людей, съезжающихся в Первопрестольную со всех уголков Российской Империи ради поступления в высшие учебные заведения.

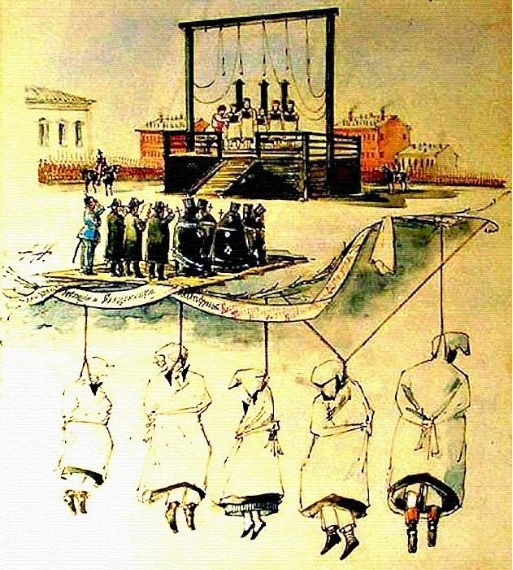

– А что тут говорить? – отозвался худощавый парень, на вид лет шестнадцати, в гимназической фуражке и курточке. – Кровь Серёжина на руках царских сатрапов, и неважно, что он не был повешен, как бомбисты из Народной Воли, после неудавшегося покушения в восемьдесят втором году! Тоже, между прочим, беззаконие и издевательство – процесс затянули на год с лишним, то приговаривали к повешенью, то назначали новые слушания, то откладывали без всяких видимых причин, а ведь несчастным приходилось всё это время мучиться в невыносимых условиях! Где, скажите, такое видано, в какой из европейских держав? Трое подсудимых за это время покончили с собой и ещё один, инженер Кибальчич, скончался от скоротечной чахотки! Я порой думаю: а может, их решили просто-напросто заморить в застенках, чтобы не возиться с вынесением приговора и приведением его в исполнение? Опять же, и либерально настроенную публику не придётся лишний раз дразнить, у нас всё-таки многие не одобряют смертную казнь…

Высокий студент, судя по гербу на фуражке, из Технологического Императорского училища, слушал горячую, полную пафоса речь гимназиста, едва скрывая ироническую ухмылку. Всего собеседников было трое; они неспешно шли по Большой Бронной в сторону Тверской, беседуя на ходу, и совершенно не беспокоясь о том, что могут быть услышаны кем-то ещё. И неудивительно – большая часть тех, кто попадался им навстречу, одеты были дурно, по большей части, в сильно поношенные студенческие шинели, что безошибочно выдавало в них обитателей всё тех же «Чебышей» – а в этой среде, как известно, заведомо поощряется самое отчаянное вольнодумство.

– И всё же, Матвей, самоубийство я не могу одобрить. – покачал головой студент «техноложки», дождавшись, когда у визави закончится воздух в лёгких, и он невольно сделает паузу в своей обличительной речи. – Я ещё понимаю, когда лезут в петлю, отчаявшись, из-за долгого заточения в каземате, не выдержав непереносимых, пыточных, унижающих человеческое достоинство условий. А тут – ну, подумаешь, выписали волчий билет – так что, он один такой? Тоже мне, чувствительная барышня…

– Как ты можешь так говорить, Аристарх? – возмутился гимназист, которого назвали Матвеем. – Ты ведь прекрасно знаешь, сколько сил положил Серёжа на то, чтобы поступить в гимназию!

– Всё этот указ о кухаркиных детях[3], – поддакнул третий, невысокий крепыш, на чьей фуражке красовался вензель реального училища. – Если бы не творение господина Победоносцева – до волчьего билета дело бы не дошло. Ну, исключили из гимназии – поступил бы в другую, хоть здесь, хоть в Киеве. Да хотя бы к нам, в реальное пошёл, чем плохо?

Циркуляр 18823-го года, прозванный «указом о кухаркиных детях», требовавший очистить гимназии «…от детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих не следует стремиться к среднему и высшему образованию» был составлен обер-прокурором Святейшего Синода Победоносцевым – и именно о нём говорил сейчас реалист.

– Серёжа собирался дальше пойти по юридической части, потому и приехал в Москву. – гимназист Матвей явно не был намерен уступать. – Зачем ему реальное училище? Он и всё отцовское наследство потратил на репетиторов. Да и того не хватило – много ли может оставить сыну крыжопольский портной?

– А прочие родные от него отреклись, когда узнали, что он крестился, и сменил имя с Соломона на Сергея. – вздохнул реалист. – Ни копейки не прислали! В Москве, на Стромынке у него дядя держит аптеку лавку, так он выгнал племянника взашей, и велел больше на порог не пускать. Как же, выкрест! А ничего не попишешь, всё проклятая черта оседлости, этот позор России! Как бы он ещё смог поступить в московскую гимназию, да ещё экстерном, в последний класс?

– Вольно же ему было баловаться с прокламациями… пробурчал студент. – Нет-нет, я понимаю, дело святое, но хоть прятал бы получше! Сейчас, после того, как новый царь выиграл войну – между прочим, ценой пролитых рек крови наших солдат, которым эти самые Балканы даром не нужны – многие, слишком многие поддерживают тираническую власть, а потому следует быть особенно осторожным. А таскать с учебниками, да ещё и попасться гимназическому надзирателю – как хотите, а это верх дурости!

– Не смей! – срываясь на фальцет, закричал гимназист. – Не смей так говорить! Серёжа считал, что должен раскрыть глаза товарищам по гимназии на расправу с народовольцами-революционерами, а ты…

– И дурак, коли считал. – сказал Аристарх. – Не слишком-то популярная это сейчас тема. Как же: император, одержавший невиданные со времён Александра Благословенного победы, при котором вернули крест на Святую Софию, унизили Османскую империю, создали братское для России, государство балканских славян, да ещё и саму Англию исхитрились победить на море, в их природной стихии! К тому же, не забывай, что отец царствующего императора, царь-освободитель, был убит такими же бомбистами. А твой друг собирался против него народ агитировать – и не где-нибудь, а в Москве, где всякий лабазник мнит себя патриотом, а гимназисты, кто поглупее, как один грезят возможностью сложить голову за престол-отечество, а уж смертному приговору цареубийцам все эти господа хором аплодировали и требовали повторить? Вспомни, ты же сам говорил, что товарищи по классу Серёжу и его сдали гимназическому надзирателю, да ещё и рожу перед этим хорошенько набили!

– И, тем не менее, – не сдавался Матвей, – не будь он сыном еврея-сапожника из-под Винницы, отделался бы исключением! А волчий билет – куда с ним податься? Вот он и не вынес позора…

– И всё равно, стреляться – это не выход! Мог бы найти для револьвера употребление получше! Вот, скажем, инспектор казённых гимназий, коллежский советник Скрынников – редкий негодяй, который, как мне известно, и настоял на волчьем билете.

– А откуда ты это знаешь, Аристарх? – подозрительно спросил реалист. – Остальные слухами питаются, а ты сообщаешь такие подробности?

– Ну… – замялся студент. – Мой дядя – он по четвергам играет у нас в карты, – служит в канцелярии московского градоначальника, по просвещению. Дядя, когда выиграет, всегда пропускает пару рюмок домашней наливки, вот и в тот раз не удержался, принялся рассказывать. Серёжина история наделала много шума. Инспектор, этот самый Скрынников, оказывается, требовал не ограничиваться исключением, а отдать провинившегося под суд, а потом и законопатить на каторгу. Серёже ведь было уже шестнадцать, возраст позволял…

– Семнадцать. – поправил товарища Матвей. – Семнадцать ему было. Но Скрынников – каков палач! Мало ему было опозорить человека, так собирался ещё и ввергнуть в узилище? Недурно было бы напомнить и ему, и всем подобным типам о Вере Засулич! Ты прав, Аристарх, вот на что надо было употребить револьвер!

– Что ты такое говоришь, Матвей! – ужаснулся реалист. Лишать человека жизни нельзя, это смертный грех!

– Это у тебя староверская отрыжка, Коля. – хохотнул Аристарх. – По твоему, народовольцы-террористы тоже непрощаемые грешники, и им назначено гореть в аду? Окстись, ты ведь не в скиту живёшь, а мы не твои родичи-старообрядцы… Тираны должны отвечать за свои преступления кровью, и только так! Вот, недавно мой кузен – он, кстати, тоже учится на юриста, на четвёртом курсе Петербургского Училища Правоведения – привёл замечательную цитату. Постойте-ка…

Студент, покопавшись за пазухой, выудил потрёпанную записную книжку.

– Вот, пожалте: выдающийся немецкий юрист Рудольф фон Йеринг писал: «В борьбе обретёшь ты право своё!» Какая глубокая и смелая мысль! Вы только вдумайтесь: всякий человек должен бороться за свои, природой данные права, а значит – он имеет природное право прибегать к любым орудиям. Ведь противостоящие ему тираны, вооружены, за ними полиция, армия, казаки, суды, виселицы… Ну ничего, найдётся и на них управа!

Гимназист Матвей схватил руку студента и горячо затряс.

– Я с тобой, Аристарх! Надеюсь, и мы сможем внести вклад в святое дело! А ты, Степан? Ты-то с нами?

Реалист-старообрядец замялся.

– Ну… если вы оба, то и я, наверное, тоже. В конце концов, надо же наказать этого мерзавца Скрынникова… Нет такого божеского закона, чтобы человека доводить до того, чтобы он себе в висок из револьвера стрелял. Оно похуже убийства будет этот господин, выходит, толкнул Серёжу на то, чтобы душу свою загубить, ведь самоубийство смертный грех, который теперь никак не отмолить!

– Нам не понадобятся револьверы! – Матвей, опасливо оглянулся и перешёл на шепот. – Помните, я рассказывал о гремучем студне? Так вот, для этого мне нужно….

Спутники гимназиста замедлили шаг, стараясь не упустить ни слова.

* * *Москва.

Воронцовская улица.

Тот же день.

Улица не относилась к числу престижных. Да что там, даже – приличной её не у всякого повернулся бы язык назвать недаром, москвичи позажиточнее старались лишний раз здесь не показываться. И неудивительно: прямо за Спасской заставой размещалась раньше свалка нечистот, а на самой Воронцовской улице – ассенизационный обоз. Лет пять назад на смену им пришла канализационно-насосная станция, и смрадные бочки золотарей заменили ломовики. На улице появились промышленные предприятия – аптечная и табачно-гильзовая фабрики, колбасный завод. Но репутация улицы не улучшилась; обитали здесь по большей части, чернорабочие и мастеровые. А рядом, на Малых Каменщиках угрюмо высилась Московская губернская уголовная тюрьма, или попросту, «Таганка».

Отец Матвея как раз и служил надзирателем в тюрьме, и его домик – собственный, предмет зависти сослуживцев располагался как раз в середине Воронцовской улицы, напротив парфюмерной артели Луи Буриса. Семья считалась зажиточной; соседи уважительно раскланивались с Анисимовыми, городовой не забывал на престольные праздники и тезоименитства зайти поздравить солидного казённого человека и выпить поднесённую стопку белого хлебного вина с пирожком-курником. А вот для Матвея отцовская должность была всегда предметом острого стыда. В гимназии, куда он поступил без оплаты, как сын состоящего на казённой службе, его постоянно шпыняли, попрекая родом занятий отца. Он не один был в таком незавидном положении – в гимназии учились сыновья ещё двух служащих этого мрачного заведения. Они, крепкие, но несколько туповатые парни, легко давали отпор обидчикам. Матвей мог бы заручиться их покровительством, что спасло бы его от массы мелких неприятностей – но он наоборот, всеми силами избегал общества «товарищей по несчастью», за что и снискал их неприязнь. Это вполне могло бы сделать Матвея изгоем, превратить в угрюмого, затравленного, озлобленного на весь мир человека – если бы не книги. Он читал взахлёб, всё, что попадалось ему на глаза, посвящая этому всё свободное время.

Другим увлечением стала химия. Оно началось с романа Жюля Верна «Таинственный остров». Его герой, инженер Сайрес Смит ухитрялся из подручных материалов, найденных на далёком тропическом острове, делать буквально всё – мыло, взрывчатку, устраивал стеклодувные мастерские, получал кислоты, дубильные вещества для выделки кож и многое другое, оказавшееся бесценным для потерпевших кораблекрушение американцев. В этом ему помогало отличное знание химии королевы естественных наук, как уверял гимназический химик. В казённых гимназиях упор делался на математику, языки, историю с литературой и прочие гуманитарные дисциплины.

Химию, как и физику, углублённо преподавали в реальных училищах. «Реалисты» после окончания училища шли по промышленной и технической части, становясь путейскими служащими, техниками на заводах и фабриках, а кое-кто выбивался даже в инженеры. Это были вполне почтенные профессии, но стоило Матвею заикнуться о переводе, как отец пришёл в негодование. Старший надзиратель желал видеть сына выпускником университета, делающим карьеру чиновника. Послужив на своём месте четверть века, он насмотрелся на мастеровых в действующем при тюрьме исправительном работном доме, и не желал, чтобы его отпрыск якшался с подобными типами – а куда без этого на фабричной службе? Хотя и в университетском образовании, которое Фаддей Лукич Анисимов прочил для Матвея, таились свои опасности. С недавних пор Таганскую тюрьму стали использовать, как пересыльный пункт для «политических», и надзиратель вдоволь насмотрелся на смутьянов, многие из которых были как раз студентами или выпускниками университета. Меньше десяти лет прошло с тех пор, как подобная публика взорвала бомбой Царя-Освободителя; а всего несколько месяцев назад в Петербурге вздёрнули негодяев, покушавшихся на нынешнего императора. Надзиратель отлично знал, что грозный обер-прокурор Победоносцев числит студентов в числе главных бунтовщиков – и всё же, страстно желал для сына университетского образования. Именно оно открывало дорогу к государственной службе и, разумеется, при должном усердии, к высоким чинам табели о рангах. А сыну его усердия не занимать – вон как глотает книжку за книжкой, учителя в гимназии не нарадуются на прилежного отрока!

Книг в доме Анисимовых не водилось, старый тюремный служака был прижимист, не желая тратить трудовую копейку на эдакую безделицу. Сын, впрочем, не жаловался – библиотека гимназии была достаточно обширна, да и товарищи по учёбе выручали. Вот, сегодня Воленька Никифоров, сын учителя немецкого, дал на несколько дней свежий номер журнала «Нива». Матвей спешил домой, оскальзываясь на осенних лужах и предвкушал, как устроится на диване и примется за чтение. Не в силах утерпеть, Матвей листал журнал на ходу: вот долгожданное продолжение «старинной» повести писателя Аверкиева «Вечу не быть», повесть Николая Станицкого «История одного таланта», а дальше – заметки на политические и международные темы, непременные ребусы и математические задач. И, конечно, реклама всех сортов – от «продажи гребней роговыхъ, костяныхъ, мамонтовыхъ и всѣхъ прочихъ сортовъ», до солидного объявления «банкирской конторы Ф.А. Клима», которая «предлагаетъ свои услуги по банковымъ операціямъ, которыя выполняетъ со всей аккуратностью за умѣренное вознагражденіе».

А это что такое? Матвей споткнулся, едва не пропахав носом брусчатку. Но драгоценный журнал из рук не выпустил. Учебники, перетянутые по обычаю гимназистов старших классов, кожаным ремешком, выскочили из-под локтя и веером разлетелись по мостовой. Чертыхнувшись сквозь зубы, молодой человек кинулся подбирать книги.

Объявление помещалось на предпоследнем развороте «Нивы». Московское купеческое благотворительное товарищество совместно с Императорским Православным Палестинским обществом извещало о проведении лекции. Тема создании духовной православной миссии в Абиссинии и учреждении там же казачьего поселения «Новая Москва». Выступают иеромонах константинопольского Афонского подворья Паисий и атаман Николай Ашинов. После лекции состоится запись желающих отправиться в Абиссинию, а так же представление образованной публике «начального русско-абиссинского словаря», составленного упомянутым Н.И. Ашиновым. Так же будут выставлены на обозрение пожертвования московских купцов: Евангелие в дорогой оправе стоимостью в десять тысяч рублей и другие дары эфиопским церквам – золотые ризы, драгоценные чаши, хоругви, кресты, паникадила…

Матвей слышал, конечно, об этой истории, несколько месяцев назад всколыхнувшей всю Россию, но сейчас ему было не до авантюриста-атамана и даже не до далёкой Абиссинии. Оно, конечно, куда, как заманчиво, но у него есть дела и поважнее. Что до Абиссинии – пожалуй, имеет смысл сделать зарубку в памяти, чтобы вернуться однажды к этой, такой романтической, что ни говори, теме. Но – потом, потом, а пока надо выполнять обещание, данное товарищам!

Собрав рассыпанные учебники, юноша скорым шагом пересёк Воронцовскую улицу и скрылся за дверями под вывеской «Аптечныя склады и торговля. К. Вахтеръ и Ко».

* * *Узнай старший надзиратель Московской губернской уголовной тюрьмы о том, что затеял его единственный сын, он собственноручно спустил бы с отпрыска шкуру. Нет, он выдрал бы поганца ещё раньше – как только узнал бы о том, что сынок водит компанию с такими подозрительными типами, как обитатель «Чебышей» и реалист-старообрядец. И уж точно он не пощадил бы, услыхав его рассуждения о волчьем билете, негодяе-инспекторе и, тем более, о запрещённых прокламациях. Но увы – Фаддей Анисимов пребывал в блаженном неведении относительно того, куда завела его сына любовь к химии и тяга к справедливому устройству общества.

– Чего изволите-с юноша?

Приказчик не собирался угодничать, и даже это «чего изволите-с?» прозвучало, скорее, лениво, по привычке. Да и что за покупатель из гимназиста? Служащие аптечной торговли Вахтёра и Ко привыкли к оптовым закупкам на десятки, а то и сотни рублей – здесь снабжались многие московские аптеки.

– Мне, пожалуйста, три банки желатина – и он ткнул в картонные цилиндры, стоящие на полке. – И банку камфары. А ещё мне нужен глицерин. У вас есть глицерин?

Приказчик снисходительно усмехнулся.

– А чем мы, по-вашему, здесь торгуем, башмаками, или, может быть, квашеной капустой? Чтобы на аптечном складе, да не было глицерина? Таки да, их есть у нас! Вам сколько надо, молодой человек – пуд, полпуда?

Уши гимназиста вспыхнули.

– Нет, что вы, мне всего семь золотников…

– Всего!.. – скривился приказчик. – К вашему сведению, у нас здесь солидная торговля! Банка с глицерином – два фунта, меньше не продаём. Будете брать?