Полная версия

Олеся

– За что же так с ней обошлись?

– Вреда от неё много было: ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки[16] вязала в жите[17]… Один раз просила она у нашей молодицы злот (пятнадцать копеек). Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». – «Ну, добре, говорит, будешь ты помнить, как мне злотого не дала…» И что же вы думаете, панычу: с тех самых пор стало у молодицы дитя болеть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят…

– Ну, а где же теперь эта ведьмака? – продолжал я любопытствовать.

– Ведьмака? – медленно переспросил, по своему обыкновению, Ярмола. – А я знаю?

– Разве у неё не осталось в деревне какой-нибудь родни?

– Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок[18] чи из цыганок… Я ещё маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам в село. И девочка с ней была: дочка или внучка… Обеих прогнали…

– А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или зелья какого-нибудь попросить?

Лечение людей ведьмой представлено в единичных полесских текстах, так как не относится к основным функциям ведьмы. «Этот персонаж считается вредоносным по определению». Отмечаются факты вынужденного обращения жителей к «местным ведьмам» за помощью «в лечении детей и животных», снятии порчи, ворожбе. Совершать добрые поступки ведьме «всегда приходилось под нажимом односельчан».

Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80–90-х гг. XX века. Т. 1. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 154.– Бабы бегают, – пренебрежительно уронил Ярмола.

– Ага! Значит, всё-таки известно, где она живёт?

– Я не знаю… Говорят люди, что где-то около Бисова Кута[19] она живёт… Знаете – болото, что за Ириновским шляхом. Так вот в этом болоте она и сидит, трясьця[20] её матери.

«Ведьма живёт в каких-нибудь десяти вёрстах от моего дома… настоящая, живая, полесская ведьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

– Послушай, Ярмола, – обратился я к полесовщику, – а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

– Тьфу! – сплюнул с негодованием Ярмола. – Вот ещё добро нашли.

– Добро или недобро, а я к ней всё равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу.

– Я?! – воскликнул он с негодованием. – А и ни за что! Пусть оно там бог ведает что, а я не пойду.

– Ну вот, глупости, пойдёшь.

– Нет, панычу, не пойду… ни за что не пойду… Чтобы я?! – опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. – Чтобы я пошёл до ведьмачьего кубла? Да пусть меня бог боронит. И вам не советую, паныч.

– Как хочешь… а я всё-таки пойду. Мне очень любопытно на неё посмотреть.

– Ничего там нет любопытного, – пробурчал Ярмола, с сердцем захлопывая печную дверку.

Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в тёмных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил:

– Как зовут эту ведьму?

– Мануйлиха, – ответил Ярмола с грубой мрачностью.

Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался, привязался за нашу общую страсть к охоте, за моё простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всём свете не корил его пьянством, чего Ярмола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением да ещё тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку – Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ярмолой, не переставая скулить.

III

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ярмола вошёл в мою комнату и заявил небрежно:

– Нужно ружья почистить, паныч.

– А что? – спросил я, потягиваясь под одеялом.

– Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пойдём на пановку[21]?

Я видел, что Ярмоле не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одностволка, от которой не ушёл ещё ни один бекас[22], несмотря на то, что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, наложенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след: две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошёл по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.

– Ну, теперь будем обходить его, – сказал Ярмола. – Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите… – он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить. – Вы идите до старой корчмы[23]. А я его обойду от Замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые постолы[24].

Я неторопливо дошёл до старой корчмы – нежилой, развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с лёгким треском задевала за другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мной овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня…

Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика – характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, заливчатый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же услышал я и голос Ярмолы, кричавшего с ожесточением вслед собаке: «У – бый! У – бый!», первый слог – протяжным резким фальцетом, а второй – отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этот охотничий полесский крик происходит от глагола «убивать»).

Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто бы не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стремительно вылетел Рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнал зайца.

Ярмола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.

– Что же вы, паныч, не стали ему на дороге? – крикнул он и укоризненно зачмокал языком.

– Да ведь далеко было… больше двухсот шагов.

Видя моё смущение, Ярмола смягчился.

– Ну, ничего… Он от нас не уйдёт. Идите на Ириновский шлях, – он сейчас туда выйдет.

Я пошёл по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услыхал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружьё наперевес, сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошёл тише. Мне казалось, что если я буду идти всё прямо, то непременно встречусь с Ярмолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ярмоле. Он не откликался.

Между тем машинально я шёл всё дальше. Лес редел понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колена. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывавшем их густом буром мху ноги тонули, точно в мягком ковре.

Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесённое снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живёт ириновский лесник, – подумал я. – Надо зайти и расспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодья, затопляющего весною весь Ириновский лес. Но одна сторона её от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стёкол; их заменили какие-то грязные ветошки[25], выпиравшиеся горбом наружу.

Я нажал на клямку[26] и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.

– Эй, добрые люди, кто из вас дома? – спросил я громко.

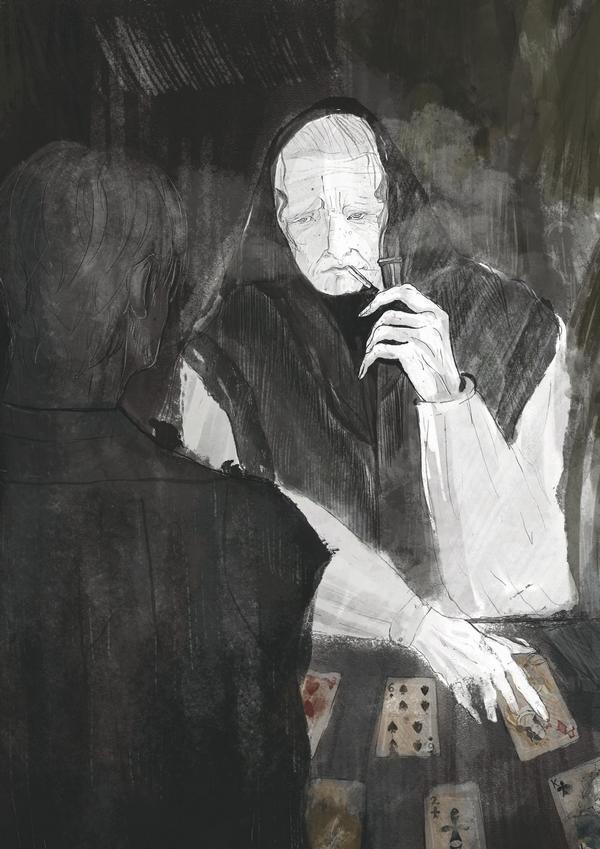

Около печки что-то завозилось. Я подошёл поближе и увидал старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю.

«Да ведь это – Мануйлиха, ириновская ведьма», – мелькнуло у меня в голове, едва я только повнимательнее вгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как её изображает народный эпос, были налицо: худые щёки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережёвывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы.

– Здравствуй, бабка! – сказал я как можно приветливее. – Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи; потом из её беззубого, шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую обрывающуюся фистулу[27]:

– Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди… А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? – спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия.

– Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдётся?

– Нет молока, – сердито отрезала старуха. – Много вас по лесу ходит… Всех не напоишь, не накормишь…

– Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

– И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал – посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на завалинке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот…

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришлая в этом крае; здесь не любят и не понимают хлёсткой, уснащённой редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, всё ещё бормотала что-то себе под нос, но всё тише и невнятнее. Я разбирал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха… А кто такой – неведомо… Лета-то мои не маленькие… Ногами егозит, стрекочит, сокочит – чистая сорока…»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя. Большую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников с зелёными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни чёрного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивлённым и недоверчивым видом.

– Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере, можно напиться? – спросил я, возвышая голос.

– А вон, в кадке, – кивнула головой старуха.

Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спросил её, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными, птичьими глазами и забормотала торопливо:

– Иди, иди… Иди, молодец, своей дорогой. Нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку… Ступай, батюшка, ступай…

Мне и действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась, глаза её раскрылись ещё больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

– Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, – поддразнил я её, пряча монету. – Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх.

– Ну, ну, пойдём, что ли, пойдём, – прошамкала она, с трудом подымаясь с полу. – Никому я не ворожу теперь, касатик… Забыла… Стара стала, глаза не видят. Только для тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сгорбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

– Сыми-ка… Левой ручкой сыми… От сердца…

Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу[28]. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были сваляны из теста, и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

– Позолоти, барин хороший… Счастлив будешь, богат будешь… – запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи, спрятала её за щёку.

– Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу, – начала она привычной скороговоркой. – Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Вскорости получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь… Не так чтобы очень сильно, а всё-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят семь лет не умрёшь, то…

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки:

Ой чи цвит, чи не цвит Калиноньку ломит. Ой чи сон, чи не сон Головоньку клонит.– Ну, иди, иди теперь, соколик, – тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. – Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шёл…

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо её выражало какое-то звериное беспокойство.

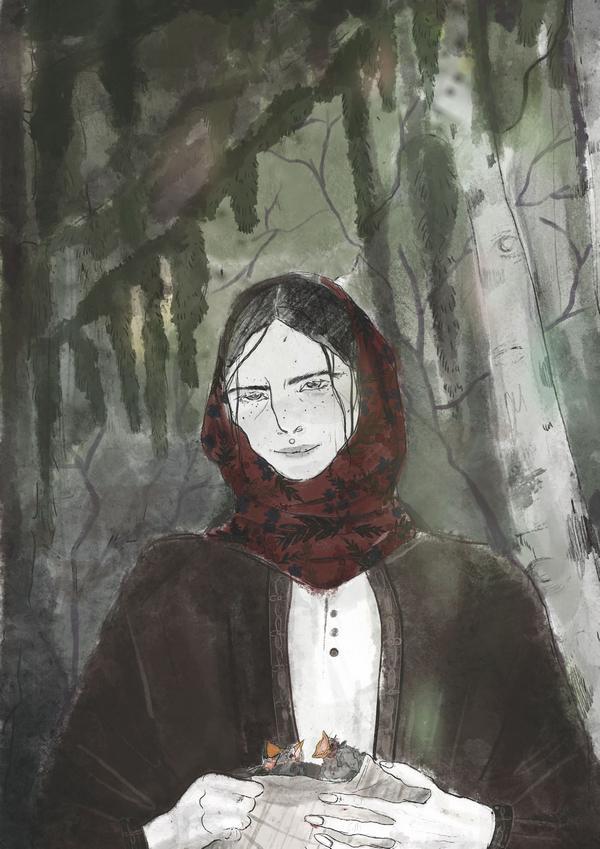

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечные птичьи головки с красными шейками и чёрными блестящими глазёнками.

– Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались, – воскликнула она, громко смеясь, – посмотри, какие смешные… Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Её тонкие чёрные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху.

– Вот барин зашёл… Пытает дорогу, – пояснила старуха. – Ну, батюшка, – с решительным видом обернулась она ко мне, – будет тебе прохлаждаться. Напился водицы, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания…

– Послушай, красавица, – сказал я девушке. – Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на неё подействовал мягкий, просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.

– Это у тебя всё ручные птицы? – спросил я, догоняя девушку.

– Ручные, – ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. – Ну вот, глядите, – сказала она, останавливаясь у плетня[29]. – Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то? Видите?

– Вижу…

– Идите по ней всё прямо. Как дойдёте до дубовой колоды[30], повернёте налево. Так прямо, всё лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях.

В то время, когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных «дивчат», лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати – двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала её молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту её лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, тёмных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперёд с решительным и капризным видом.

В полесских поверьях почти отсутствует описание внешнего вида восточнославянской ведьмы. Иногда это «простоволосая женщина в белом» или полностью нагая. Иногда отмечается, что «у неё сросшиеся на переносице брови», «усики на верхней губе», «хмурый взгляд или то, что она никогда не смотрит людям прямо в глаза». «По единичным записям, ведьму можно распознать по наличию маленького хвостика или спрятанных под платком рожек».

Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80–90-х гг. XX века. Т. 1. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 37.– Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? – спросил я, остановившись у забора.

Она равнодушно пожала плечами.

– Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

– Да разве волки одни… Снегом вас занести может, пожар может случиться… И мало ли что ещё. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет.

– И слава богу! – махнула она пренебрежительно рукой. – Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то…

– А то что?

– Много будете знать, скоро состаритесь, – отрезала она. – Да вы сами-то кто будете? – спросила она тревожно.

Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны «предержащих[31]», и поспешил её успокоить:

– О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не писарь, не акцизный[32], словом – я никакое начальство.

– Нет, вы правду говорите?

– Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснилось.

– Ну, значит, коль не врёте, так правду говорите. А вы как: раньше об нас слышали или сами зашли?

– Да я и сам не знаю, как тебе сказать… Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашёл случайно – заблудился… Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением:

– Плохо нам от них приходится… Простые люди ещё ничего, а вот начальство… Приедет урядник – тащит, приедет становой[33] – тащит. Да ещё прежде, чем взять-то, над бабкой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница… Эх! Да что и говорить!

– А тебя не трогают? – сорвался у меня неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в её сузившихся глазах мелькнуло злое торжество…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Боброва С. П. Последствия отмены крепостного права в России для дворянства и крестьянства. Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 9–2. С. 325–327.

2

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. Изд. 2. М.: Прогресс, 1986. С. 570.

3

Лесной сторож, лесничий [Словарь русского языка. Т. 3. Изд. 3. М.: Русский язык, 1987. С. 257].

4

Приспособление (обычно в виде железного листа), закрывающее отверстие печи [Словарь русского языка. Т. 1. Изд. 3. М.: Русский язык, 1985. С. 572].

5

Уменьшительно-ласкательное от «груба» – комнатная печь [Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Т. 1. Изд. 2. СПб., М.: Изд. Тип. М. О. Вольфа, 1880. С. 410].

6

Малорусское наречие отделилось от великорусского преимущественно <…> переходом разных широких гласных из коренного звука в другой: буква «о» на востоке переходит в «и», а на западе чаще в «у» [Срезневский И. И. Мысли об истории русского языка. М.: Гос. учеб. – пед. изд-во Минпросвещения РСФСР, 1959. С. 40]. Малорусское наречие – название совокупности восточнославянских говоров большей части современной Украины, распространённое в XIX и в начале XX вв. [Прим. ред.].

7

Польский, литовский, а также украинский и белорусский католический священник [Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 2. Изд. 2. М.: Прогресс, 1986. С. 392].

8

1. Унтер-офицер в казачьих войсках царской армии. 2. Нижний чин уездной полиции в дореволюционной России [Словарь русского языка. Т. 4. Изд. 3. М.: Русский язык, 1988. С. 514].

9

Карболовая кислота [Словарь русского языка. Т. 2. Изд. 3. М.: Русский язык, 1986. С. 33]. Сейчас – фенол [Прим. ред.].

10

Молодой пан [Словарь русского языка. Т. 3. Изд. 3. М.: Русский язык, 1987. С. 18].

11

Штоф – тяжёлая шёлковая или шерстяная одноцветная декоративная ткань с крупным тканым узором [Словарь русского языка. Т. 4. Изд. 3. М.: Русский язык, 1988. С. 732].

12

Свадьба [Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Т. 1. Изд. 2. СПб., М.: Изд. Тип. М. О. Вольфа, 1880. С. 188].

13

Или «вовколак» – человек-оборотень [Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80–90-х гг. XX века. Т. 1. М.: Языки славянских культур, 2010. С. 478].

14

Жилище [Современный толковый словарь русского языка Ефремовой. 2000].

15

Ворота на въезде в деревню [Куприн А. И. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 2. М.: Правда, 1964. С. 490].

16

По народному суеверию, чтобы причинить кому-нибудь зло, надо сделать в его хлебе закрутку – закрутить несколько колосьев [Куприн А. И. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 2. М.: Правда, 1964. С. 490].

17

Зерновой, немолотый хлеб [Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Т. 1. Изд. 2. СПб., М.: Изд. Тип. М. О. Вольфа, 1880. С. 560].