Полная версия

Коммуниканомика. Продуктивность лидеров и команд в новой российской экономике

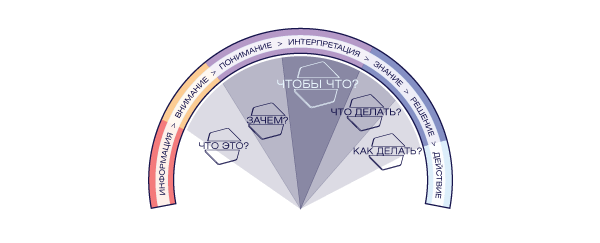

Вот эти этапы:

[1] Внимание. Из общего потока информации извлекается та, которая необходима для принятия решения.

[2] Понимание. Отфильтрованная на первом этапе информация соотносится с проблемной ситуацией. Ключевой вопрос – зачем нам эта информация? Дополнительные: почему эта информация важна? Какие условия влияют на ее восприятие всеми заинтересованными сторонами? Как к нам попала (из какого источника поступила) и соответствует ли этот источник контексту будущего решения? Как новая информация соотносится с той, которой мы уже располагаем? Поступала ли к нам аналогичная или коррелирующая информация из других источников или в других ситуациях?

[3] Интерпретация. Может включать в себя анализ контекста, выделение ключевых элементов, определение связей между ними или генерацию новых идей. Именно на этом этапе сотрудничество ЛПР наиболее полезно, но в российских компаниях (про зарубежные не в курсе, с ними по этой модели не работал) часто происходит ровно наоборот – вместо участия в формировании обобщенной коллективной интерпретации каждый пытается повлиять на будущее решение, продвигая свою. Ключевые вопросы – для чего нам эта информация? Что мы с ней будем делать? Дополнительный: достаточно ли нам этой информации для принятия решения?

[4] Знание. Здесь возникает определенный конфликт с принципами большинства современных концепций управления знаниями. Вроде бы знание должно быть где-то до интерпретации, и попадать в ее контур. Так, да не так.

Многим предпринимателям и директорам знакома ситуация, когда «База знаний» в компании есть, но ее полезность явно несопоставима с затраченными на ее создание ресурсами. Я в таких случаях всегда начинаю задавать неудобные вопросы про алгоритмы использования этой Базы. Так как на своем опыте убедился, что попадает в нее, чаще всего, не интерпретированная, «сырая» информация. Я считаю глубоким заблуждением, что знания, сегодня быстро теряют актуальность. Особенно любят эксплуатировать это заблуждение спикеры на темы высшего образования. Это не совсем правда. Ценность теряет информация, квалифицированная как знания. Она может долго сохранять актуальность, но быстро перестает быть знаниями, так как появляется другая информация, меняющая контекст ее применения. В итоге без интерпретации актуальность сохраняется, а вот полезность стремительно снижается. В коммуниканомике под знанием понимается структурированный ответ на вопрос «Что мы теперь будем делать?».

[5] Решение. Ответ на вопрос «Как мы будем это делать». Казалось бы – просто. Но вы не представляете, сколько времени и других ценных ресурсов теряют компании из-за того, что считают принятыми некачественные или никак не закрепленные решения. Я и сам не представлял, пока не начал работать с управленческими командами как модератор и консультант. Качественное решение всегда содержит в себе образ результата и всегда существует где-то кроме головы руководителя. Как этого достичь и по каким критериям можно отличить качественное решение от некачественного? Ответ будет в этой главе.

Геометрия арки выбрана не случайно. Важной особенностью прохождения этапов является то, что по мере продвижения растут «энергозатраты» на то, чтобы следовать заданной траектории. Если проходить индивидуально – понимание требует больше «мыслетоплива»[10], чем внимание. Интерпретация – еще больше.

Поэтому разум все время хочет побыстрее «проскочить» к действию, однако именно такое «срезание углов» и приводит к большинству управленческих ошибок, а в коммуникации – к конфузам, причиняющим экономический и социальный ущерб. Например, технический директор во время регулярного посещения цеха обратил внимание на то, что рабочий при выполнении какой-то операции совершает действия, снижающие продуктивность линии. Оценка руководителем влияния действий работника на эффективность производства – это уровень понимания. Вариантов «проскока» к действию может быть два.

Вероятность первого, если технический директор адекватный, невелика.

Но статистически возрастает, если он раздражен или не выспался: оторвать работника от процесса и сказать ему «больше так никогда не делай, теперь делай только иначе». Работник выслушает, кивнет, дождется пока техдир покинет горизонт и продолжит выполнять эту операцию прежним образом. Потому, что именно так прописано в инструкции. Время потрачено, проблема не решена. Хотя руководитель может считать, что решена, и в следующий раз, заметив отсутствие изменений, накинется на работника с претензиями.

Более вероятен сценарий «делегированного понимания». Понимая, что работник не располагает ни полномочиями, ни мотивацией к немедленным изменениям технический директор вызывает мастера цеха и обсуждает с ним выявленную проблему. Если у мастера есть полномочия изменить инструкцию – изменения вносятся «в одно действие». Если нет – мастер может собрать всех работников и сказать им: «с сегодняшнего дня выполняем эту операцию не по инструкции, а как правильно». Оба варианта для компании плохие. Они вызывают кумулятивный эффект, который до поры до времени остается скрытым. Здесь операция теперь выполняется теперь по-другому, а на остальных этапах процесса все осталось по-прежнему. Имеется совсем не нулевая вероятность эффекта, который в машинном обучении называется «распространение ошибки». Причем выявлена эта ошибка будет только тогда, когда ее последствия приобретут масштаб серьезной проблемы. Вы, возможно, уж задались вопросом: «два плохих варианта понятны, а какой хороший»? Хороших вариантов здесь нет. Хороший вариант – выйти за рамки иллюзорно простых решений, основанных на срезании углов, и перейти к более сложным. Например, позвать на обед главного технолога или своего заместителя для того, чтобы вдумчиво разобраться – как и почему эта операция в процессе (и пункт в инструкции) появилась; изменились ли условия настолько, что процесс можно скорректировать; как последствия корректировки распространяться дальше по производственной цепочке и будем ли мы вообще с этим заморачиваться.

Здесь хочу подчеркнуть, что одним из допустимых вариантов решения, основанного на интерпретации, может быть «оставить как есть». Но это будет рационально обоснованное решение, а не попытка «замести под ковер» проблему, над которой не хочется размышлять.

Еще одно важное замечание. Если вы не владелец производственной компании – не торопитесь утверждать, что-то вроде «ну хорошо, для мебельной фабрики, это, может быть, и актуально, но у нас-то… (потому, что мы технологическая компания, B2B сервис и т. п.)». С точки зрения экономики коммуникации производство кода на C++ и производство шарикоподшипников безусловно, отличаются. Но исключительно в деталях.

Для управленческого сознания, неизменно перегруженного входящими сигналами, «проскочить» этап интерпретации проще и комфортнее. Мне повезло, и в консультационную практику я пришел уже вооруженный знанием того, сколь значимое число управленческих катастроф начинается с фразы «Ага, понял». «Понял» не равно «Знаю, что делать». Более того – при коммуникации «по наитию», без четкой структуры и рационально применяемой алгоритмизации, «Понял» чаще всего означает «Понял по-своему». Когда в формулировании проблемы клиент произносит что-то типа «в компании (подразделении) проблема с ответственностью я почти всегда предлагаю клиенту проделать простое упражнение: описать не менее, чем в трех, но не более, чем в десяти словах свое понимание слова «ответственность». Когда он это сделает – предлагаю список альтернативных формулировок и прошу назвать имя и отчество сотрудника, который бы ответил именно так. Например:

Ответственность – это выполнять должностные обязанности;

Ответственность – это хорошо выполнять должностные обязанности;

Ответственность – это делать то, что умеешь и не делать если не умеешь;

Ответственность – это помогать другим в решении проблем;

Ответственность – это беречь силы, чтобы быть готовым к неожиданным сложностям.

Здесь нет ни одного утверждения, про которое можно было бы безапелляционно заявить: «нет, это не про ответственность». Просто разные интерпретации одного абстрактного понятия. Принципиальный момент в том, что люди, достигшие уровня собственника бизнеса или руководителя высшего звена, эту очевидную, в общем-то, мысль постигли из своего собственного опыта. Как и другую, не менее очевидную – знать и делать не одно и то же. А в управлении людьми цепочка на шаг длиннее – «знать – делать – сделать так, чтобы другие тоже знали и делали».

Представьте, что вы владелец молодой, но амбициозной технологической компании. Якорные клиенты – крупные производства, то есть каждый на счету. Утром в пятницу вам звонит потенциальный клиент с просьбой внести кое-какие дополнения в ваши презентационные материалы, с которыми он в понедельник в 12:00 пойдет к своему руководителю получать «добро» на переговоры о покупке вашего решения. Дополнения требуют понимания продукта и нужны для того, чтобы ЛПР мог сопоставить ваше предложение со своими бизнес-процессами. Вы сразу пишете в мессенджер директору по продажам: «Нужно внести дополнения в презентацию. Это срочно. Дедлайн – утро понедельника». Он через три часа передает всю необходимую информацию менеджеру по продукту. Менеджер по продукту приступает к работе, успевает что-то сделать, но в 18:00 выключает компьютер и уезжает на дачу, сознательно не захватив материалы с собой. Директор по продажам звонит ему в 18:30, выясняет, что до понедельника сделать уже ничего нельзя и тоже «выдыхает». Утром в понедельник, не информируя вас и не дожидаясь ваших вопросов он включает режим пожарной команды. К 11:00 необходимый результат с ожидаемым уровнем качества получен и отравлен вам на электронную почту с комментарием «возникла проблема с ответственностью, но мы справились». Вы в один клик пересылаете файл потенциальному заказчику, делаете контрольный звонок и слышите вежливое: «Простите, но я уже отменил встречу. Остался час, распечатать и прочитать уже не успею, а без тщательной подготовки я к руководителю с такими вопросами не хожу». Сделка накрылась. Это реальная история, так что ее окончание тоже взято из жизни.

Вы приходите к консультанту с запросом «сделать что-то, чтобы повысить ответственность». Если это я – то слышите два вопроса: насколько часто вы используете слово «срочно» и всегда ли менеджер по продукту уходит с работы в пятницу в 18:00 без компьютера или это исключительный случай? Ответ на первый – довольно часто. На второй – практически всегда.

Мой вывод вас несколько раздражает. Я говорю: «Мы пока не знаем есть ли у вас в компании проблемы с ответственностью. Точно есть проблемы с коммуникацией и определиться с первым мы сможем не раньше, чем разберемся со вторым».

В этой истории в цепочке принятия решений допущено пять критических ошибок, распределенных между вами, директором по продажам и менеджером по продукту в соотношении 3:3:1. Четыре из них стали следствием неверной интерпретации новой информации.

Во-первых, вы интерпретировали полученную от контакта информацию про 12:00 понедельника как контрольный срок, не задумавшись о том, какой у вашего визави алгоритм подготовки к таким встречам. То есть для вас 11:00 это «заранее», а для него «слишком поздно». Во-вторых – предположили, что ваше «срочно» станет для директора по продажам сигналом, что задаче необходимо уделить особое внимание. Но для него ваше «срочно» это, в определенной мере, привычный элемент коммуникации. Для вас есть существенная разница между «срочно» в значении «насколько возможно быстро» или даже «бросив все остальное» и «срочно» в значении «крайне важно», но он-то их интуитивно различить не в состоянии. Для него все ваши «срочно» это «шеф как всегда в своем репертуаре».

Как следствие – директор по продажам воспринял задачу как «одну из важных». Поскольку таких задач у него в работе не одна – информация по цепочке была передана с задержкой, в течение которой он не в потолок смотрел, а решал другие важные задачи. Передавая информацию менеджеру по продукту, он сделал ставку на ответственность последнего в значении «сразу взять задачу в работу и выполнять непрерывно до получения результата». Менеджер по продукту, в свою очередь, отнесся к задаче максимальной ответственностью в значении «сразу взять задачу в работу и выполнять в рамках стандартного распределения рабочего времени».

Единственная ошибка, которую совершил менеджер по продукту возникла не в области коммуникации, а в области регулярного менеджмента. К этому аспекту я еще вернусь в одной из следующих глав.

Я вообще считаю, что есть три формулировки, характерные для случаев применения западных практик в решении отечественных бизнес-задач и маскирующие проблемы с коммуникацией – «проблемы с ответственностью», «проблемы с доверием» и «проблемы с вовлеченностью». Про ответственность мы поговорили, про доверие и вовлеченность еще поговорим. А пока закончим прохождение Арки.

Пояснения по этапу Знания даны, теперь что касается Решения. Необходимо понимать, что если «на входе» у нас информация, но «сырая», то на выходе тоже должна быть информация. Только уже обработанная и создающая основу для действий, приносящих доход. Однако многие решения в российских компаниях не оформляются вовсе или оформляются так, что создают основу только для следующего цикла коммуникации. В теории – ничего страшного. На практике хорошо бы учитывать, что обработанная информация, не переведенная в деятельность, быстро возвращается к состоянию необработанной.

Еще один пример из жизни: клиент клининговой компании попросил со следующей недели использовать на одном из восьми его объектов гипоаллергенные средства вместо обычных. Разницу в стоимости, как полагается, оформили дополнительным соглашением к договору. Исполнительный директор собрал короткое совещание, довел информацию, получил со всех участников бизнес-процесса устное подтверждение, что они задачу поняли, вбросил на обсуждение пару-тройку других мелких вопросов и со спокойной совестью расслабился. Через три дня звонит клиент и выражается нецензурно. Начали разбираться – выяснили три обстоятельства. Первый: менеджер объекта отвлеклась на важное сообщение в самый неподходящий момент и ключевую информацию пропустила. Но, чтобы не получить нагоняй, со всеми унисон исполнила ритуальное «всем все понятно». Второй: когда снабжение доставило на объект нужную коробку она подумала, что коллеги ошиблись и отправила ее обратно. Вернулась коробка на слад уже утром следующего дня. На складе в тот момент распоряжался сотрудник, до которого информация об изменениях не дошла. Менеджер объекта была приятной в общении, аккуратной, ответственной и пользовалась уважением коллег. Поэтому сотрудник поверил ей, а не учетной системе. А вот на стороне клиента с менеджером объекта взаимодействовала ее полная по характеру противоположность. Обнаружив ошибку подрядчика, она специально подобрала для сообщения об этом момент, когда шеф был не в духе.

Принятие решений – основной инструмент собственников и руководителей. Его необходимо содержать в чистоте и относится к нему с уважением. То есть, когда принимается решение, в реализации которого будет задействовано больше одного (включая вас) человека – полная концентрация. Никаких телефонов, никаких параллельных разговоров. Никаких решений, принятых

на ходу. Принятым считается только оформленное решение. Многие собственники (руководители – тоже, но значительно реже) в ответ на эту фразу с возмущением вопрошают: «И что же нам теперь, протоколы писать?». Во-первых, писать необязательно. Надиктуйте помощнику. Если вдруг так случилось, что и помощника в данный момент нет – с этой задачей сегодня вполне приемлемо справляются технические средства расшифровки аудио. Лень расшифровывать – запишите голосом на телефон и выложите запись в облако, где ее смогут прослушать все участники в процессе исполнения. Просто примите как факт, что фиксировать важные решения на любом носителе – ключевой элемент эффективной коммуникации. Иначе весьма высока вероятность того, что ваше решение мгновенно попадет в жернова вторичных интерпретаций на всех уровнях, вплоть до исполнительного. Одна моя коллега называет этот феномен «в коридоре передоговорились». Ну, а если вы считаете, что ваши решения не настолько важны, чтобы их фиксировать – зачем вы вообще читаете эту книгу? Прекратите немедленно!

Практическое применение модели «Арка коммуникации» возможно и полезно на любом уровне принятия решений и в любом статусе, то есть как для руководителей, так и для лидеров. Сейчас я намеренно разделил эти две категории ЛПР, поскольку с позиции коммуниканомики это не просто разные подходы к управлению. Это разные профессии. Что подразумевает заметно различающиеся компетентностные профили и траектории повышения квалификации. Об этом следующая глава.

Глава 3. Лидеры и руководители. В поисках золотого тянитолкая

Когда мне попадается в сети заголовок вроде «Сегодня большинство топ-менеджеров и владельцев бизнесов отмечают, что самая трудная задача при внедрении инноваций – набрать действительно подходящих для этого людей» у меня сразу возникает вопрос: а какие люди для каждого отдельно взятого топ-менеджера и/или владельца бизнеса попадают в категорию «подходящие»? Это утверждение, вообще-то, не про обобщенный профиль «подходящие люди», а про десятки и сотни индивидуальных профилей людей, подходящих для каждой конкретной компании в конкретных обстоятельствах.

В названии этой главы отсылка одновременно к индийской сказке про волшебную антилопу, выбивавшую копытами из земли при каждом шаге золотые монеты, и к детской миниатюре Корнея Чуковского про доктора Айболита и необычного зверя, к которому «вы не можете подойти сзади, потому что сзади у тянитолкая такая же голова, как и спереди. У него две головы: одна спереди, другая сзади. Когда ему хочется спать, то сначала спит одна его голова, а потом другая. Сразу же весь он не спит никогда. Когда одна голова спит, другая глядит по сторонам, чтобы не подкрался охотник».

В последнее время ко мне и к моим коллегам часто приходят представители среднего бизнеса с запросом на развитие лидерских компетенций у руководителей. В большинстве случаев – руководителей среднего звена, причем в отрыве от директоров и/или руководителей департаментов. Когда начинаешь погружаться в задачу – почти всегда выясняется, что ожидания потенциального клиента практически совпадают с образом, созданным Корнеем Ивановичем. Предполагается, что руководители тактического звена с хорошо прокачанными лидерскими качествами станут эдакими «тянитолкаями» стратегического уровня – будут сосредоточенно и непрерывно мониторить значимые изменения во внешней и внутренней среде, самостоятельно оценивать их потенциальное влияние и в инициативном порядке принимать меры к тому, чтобы компания смогла эти изменения либо с минимальными потерями преодолеть, либо использовать себе во благо. Как следствие – минимизировать убытки и способствовать повышению доходов.

Я связываю это с определенной «романтизацией» лидерства, возникшей в последние годы под влиянием информационной среды, практически монополизированной западными моделями. Созданными, что очевидно, для индивидуалистической бизнес-среды. Это, пожалуй, один из самых больших обманов из всех, в которых повинны современные медиа. «Магический» образ лидерства закрепился в сознании российских управленцев в результате катализированной реакции русского высококонтекстного мышления и персонально-ориентированных западных моделей.

В низкоконтекстной западной культуре к лидеру предъявляются, в общем-то, те же требования, что и к любому субъекту бизнеса. Чтобы конкретно, понятно и с ориентацией на измеримые показатели. Даже будучи визионером, руководитель, принимающий решения на стратегическом уровне, вынужден переводить свои метафоры и прогнозы на язык фактов, цифр, процессов и контрольных показателей. В России это часто считается не обязательным, хоть и крайне желательным параметром видения и основанной на нем стратегии. Когда я провожу сессии с участием руководителей стратегического звена как модератор – один из наиболее часто возникающих конфликтов начинается с моей фразы «это абстракция, состоящая из абстракций». Вбрасывается она в отношении какого-то из внесенных предложений и служит мотивировкой для отказа помещать предложение на флипчарт без «распаковки» хотя бы до первого уровня абстракции.

Вы не представляете с каким жаром и вызовом топ-менеджеры начинают доказывать мне, что звучать должно именно так и никак иначе, потому что менее абстрактную формулировку сложно будет «донести коллективу» так, чтобы «люди вовлеклись». Когда-то такие дискуссии затягивались и высасывали из меня дикое количество энергии, но с опытом появилось несколько рабочих алгоритмов, позволяющих разрешать такие конфликты в режиме «нетоксичной беспощадности». Донести мало. Необходимо понимать как коллектив будет это реализовывать с минимальным вашим участием. Что возвращает нас к аспекту интерпретации.

Чем выше уровень абстракции – тем больше вариантов интерпретации он порождает. То есть меньше вероятность того, что стратегические решения будут реализованы в том виде, в каком они задумывались без космического объема промежуточной коммуникации.

Кто-то сейчас наверняка подумал: «Ну так в чем проблема? Лидерские качества у руководителя как раз и создают условия для того, чтобы повышать его эффективность в решении профессиональных задач». Если формулировать именно так – то да, у меня нет вопросов. Такой запрос от потенциального клиента может быть реализован, если словосочетание «профессиональные задачи руководителя» в компании имеет четкую и недвусмысленную трактовку.

В остальных случаях есть очевидное смешение понятий «лидерские качества» как области компетенций и «лидерства» как образа деятельности. Обеспечить руководителей инструментами лидерства для того, чтобы они остались руководителями, но с более расширенным функционалом – это одна задача, и она для компетентного в этой области консультанта вполне тривиальна. Сделать из руководителей (особенно исполнительного звена) лидеров – фантазийная задача по выращиванию золотых тянитолкаев. Чаще всего за ней стоит смутное желание заткнуть лидерскими качествами прорехи в организации процессов управления.

Руководитель и лидер различаются по трем связанным между собой параметрам: мотивация (как набор внешних и внутренних факторов, побуждающих к деятельности), личные качества и алгоритмы коммуникации.

Здесь целесообразно на минуту снова вернуться к теме применимости западных управленческих технологий в российских реалиях. Поскольку именно дискуссии о лидерстве и менеджменте наиболее показательно, на мой взгляд, иллюстрируют, как и почему возникают «короткие замыкания» при попытках внедрения западной теории в отечественную практику. В англоязычном сегменте интернета, включая агрегаторы научных статей, этому вопросу традиционно уделяется пристальное внимание. Вдумчивая ретроспектива позволяет четко выделить два воззрения, одно из которых очевидно западному исследователю, но явно «не отзывается» в России, а второе тиражируется у нас довольно активно, но на практике не работает, потому что не может работать по определению.

Нарратив первый: для англоязычного автора лидер и менеджер – это, в типичном случае, разные люди. Их функциональные профили могут совмещаться на одной позиции, но это про выдающихся менеджеров и лидеров. Исключительный случай, божий дар. Sometimes this works, but there's no guarantee. The better approach is to separate the two roles and use one to complement the other[11]. Весь остальной дискурс развивается из этого базового принципа. В русскоязычном сегменте даже в высшей степени авторитетные авторы описывают руководство и лидерство как два изначально комплиментарных амплуа – настолько, что можно писать через дефис. То есть на обложке – «для лидеров», а содержание – инструменты руководителя в чистом виде.

Полагаю, что авторитетные авторы таким образом реализуют запрос целевой аудитории на «былинное» лидерство, позволяющее руководителю воспарить над тяготящей его рутиной повседневности. Хотя бы в теории, так как былинное лидерство, как и все былинное – гипербола, слабо реализуемая в практике. Особенно этим отличаются эксперты, построившие консалтинговую практику на опыте управления или владения крупными компаниями в традиционных секторах экономики. Что вполне понятно – столько лет в сложных и психологически некомфортных условиях отечественного бизнеса, пробиваясь сквозь кризисы и бестолковость. Любому захочется откликнуться на зов родного высококонтекстного менталитета и сказку сделать былью хотя бы в форме книги, раз на это появились ресурсы. Чем это обычно заканчивается в России – старшее поколение знает из курса истории периода начала XX века. На предпринимателей, которые в историю так глубоко не погружались, еще не успели набить собственные шишки и действуют на тех рынках, где еще нет наработанных годами негативного опыта общепринятых практик эта мифология производит неизгладимое впечатление. После чего консультанты, пребывающие в постоянной связи с реальностью, помогают впечатлительным предпринимателям разгребать последствия экспериментов по замещению системного руководства вдохновляющим лидерством.