Полная версия

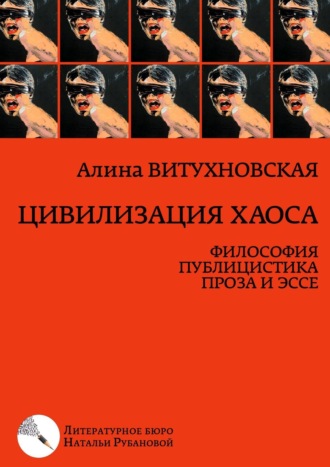

Цивилизация хаоса. Философия, публицистика, проза и эссе

Деструктивный ум – свойство смыслового и онтологического изгоя. Деструктивный ум – некое свойство, тождественное Изначальному (подлинной Самости, Добытию).

Деструктивный ум – нечто глубоко дискомфортное для носителя. Деструктивный ум – опровержение мира в невозможности удовлетворить самое себя (здесь и сейчас). Вернее, в невозможности подлинно воплотить.

Ностальгия

Ностальгия – опасное чувство, нефть здешних геронтократов.

Истинность

Стоит заметить, что истинность есть антагонист искренности. Кто претендует на истину, лишён чувственных озарений.

Обыватель

Понятие «герой» становится смешным в геометрической прогрессии ещё и потому, что обывателю нет никакой нужды быть героем: он человек адаптированный, онтологически бесстрашный, он настолько удалён от трансцендентного понимания ужаса бытия, что ему как бы и нечего бояться.

Смерть обывателя

Человек, пытающийся быть исключительным, много внимания уделяет акту Смерти вообще и своей собственной в частности. Для него сама Смерть и самопрезентация в ней уже является сакральным и героическим актом. Тогда как безропотная смерть обывателя, обыденная его смерть выглядят куда героичней. Не столько выглядят даже, сколько и является.

Две тотальности

Я знаю две превалирующие, определяющие тотальности – тотальность Смерти и тотальность Эго. Иногда посредством неких инфернальных подземных толчков они соединяются в одну, это и есть Свойство Смерти – то, как можно бы было её описать.

Рационализировать мир

Как известно, Ницше под конец жизни фактически сошёл с ума. Да и Хайдеггер был не очень здоров физически. Вообще, мало я припомню мыслителей-теоретиков сверхчеловеческого (у Хайдеггера об этом немного – только лишь сиюминутная симпатия к национал-социализму, но всё же), кто отличался бы здоровьем – как психическим, так и физическим, витальностью вообще.

У меня есть крамольное соображение, что сама попытка оседлать (осознать) бытие полностью во многом лежит в сфере психофизиологии. Проще говоря, если бы мне предложили на выбор открыть все тайны бытия или быть суперфункциональной, я бы выбрала второе. Не говоря уже о том, что я вообще не верю, что бытие несёт в себе какую-либо тайну. Сакральность, придаваемая ему, есть болезненная наволочь истощённого объективистского сознания, которое таким образом пытается оправдать самое себя, тогда как абсолютный субъект, или же сверхсубъект, противостоит бытию и абсолютно самодостаточен. Во всяком случае, как идея. Рационализировать мир – вот его задача. Рационализировать же равнό десакрализовать.

Гностицизм

Если бы в мире существовало подлинное знание, то мира бы не было.

Страховые выплаты христианства

Христианство, как и любая религия, апеллирует к страху смерти и играет на нём, но атеист, тем более рационалист, человек здравомыслящий, понимает, что он может умереть как угодно – возможен любой концентрат физических и экзистенциальных пыток, как, впрочем, и их минимализация, которая есть и вопрос случая, и предварительного самообеспечения.

Так, поместив себя в благоприятные финансово-фармакологические условия, вы обеспечиваете себе некие отступные. Так же и религия предлагает отступные, но, в отличие от вышеупомянутых, абсолютно фиктивные, как то: надежда, искупление грехов, обещание жизни вечной. Оболванить и ничего не дать взамен – вот и вся нехитрая афера.

Философское недоразумение

Герой состоит из страха и абсолютного понимания природы вещей (ведущих либо к величию, либо к безумию), но не из накачанных метафизических мускулов и патетических деклараций. Посему философское недоразумение прошлого века – сверхчеловек – и не могло состояться.

Выдвинутость в смысл

То, что Хайдеггер называл «выдвинутостью в смерть», – единственная объективная реальность. Все остальные «реальности» фиктивны и носят успокоительный характер. Человек, осознающий своё отсутствие-исчезновение, и есть человек осознающий. В сравнении с ним ницшеанский сверхчеловек – лучший среди равноубогих, сродни обезумевшей дарвиновской обезьяне. При этом осознание выдвинутости в смерть, пока она является только лишь констатацией, есть обречённая пассивность, у коей есть два противодействия – материализм и аннигилляция бытия.

Нет

На мой нескромный, здешнее логократическое, «высокодуховное» и экономически-инфантильное общество чересчур психотерапевтично. Оно постоянно произносит, изрекает, обсуждает, забалтывает нечто. Оно всегда предпочитает обсудить нечто, чем нечто разрешить. Чем больше проблема, тем больше пустой болтовни.

Ребёнок в стрессовых ситуациях орёт, и я, глядя на стремительно развивающийся политэкономический кризис, предвижу уже массовое мычание, переходящее в вопли.

Я никогда не испытывала желания поделится чем-то, обсудить что-то, проговорить нечто – в принципе – в неделовом формате. Не было у меня желания и «излить душу». Всякий здешний «психотерапевт», от доктора до священника, напоминает мне либо информатора, либо афериста. И, как правило, ими и является. Резюмируя, на вопрос: «Хотите ли вы об этом поговорить?» – я отвечаю: «Нет. И ещё раз нет».

Безумие и гешефт

Не было ли у вас мысли, что безумие преследует философа или идеолога (Ницше, к примеру) не как само по себе органическое расстройство, а как ресурсная несостоятельность?

То есть, по сути, человек сходит с ума лишь от того, что его сверхгениальная концепция не находит реализации в реальности, радикально не формирует (меняет) реальность? И в конце концов не поглощает её? По-моему, так оно и есть. Безумие – это самонаказание за бессилие.

Последний страх

У современного отчуждённого человека будет только один тревожащий онтологический страх – остаться экономическим и экзистенциальным дебитором, не мочь оплатить своё одиночество. Цивилизация не имеет более иных задач, кроме как компенсировать эту чудовищную экзистенциальную и метафизическую брешь. Частный комфорт – вот что заменит религию и прочие виды профанической общности.

О раскаянии и чувстве вины

После абсурдной идеи «спасения» не менее странными мне кажутся такие общественные манипулятивные конструкты, как «чувство вины» и «раскаяние», видящиеся мне не более чем любопытной юридической коллизией.

Life consent

Прогрессивный либерализм в своём пределе должен прийти к вопросу life consent, то есть буквально – к «согласию на жизнь» – в отличие от профанического sexual consent, в настоящее время активно проталкиваемого леваками под либеральными масками. Нас более интересует качество и цель жизни, нежели сама жизнь в её марксистско-гуманистической интерпретации («жизнь есть способ существования белковых тел…»). Нас интересует самоопределение в вопросе «быть или не быть», реализованное в правовом, экономическом (БОД) и политическом контексте.

Тело

Тело, конечно, экономическая (политическая) репрезентация в любом случае субъектная, но не общественная. Функция тела как сексуального объекта была проэксплуатирована и закончена ещё в XIX веке. «Дано мне тело – что мне делать с ним?»© Ничего.

«Кто я и кто ты?» вместо

«Быть или не быть?»

Нет страдания вне иерархии, обрекающей на конкуренцию и самоутверждение. «Буду ли я страдать, если в мире не будет для меня конкурентов и (или) самого мира?» – так полагает человек современный, человек социальный. И отвечает: «Нет, не буду». Иерархическое страдание – это не «Быть или не быть?», это «Кто я и кто ты?»

Решительно разыдентифицироваться

Второй по пошлости после расчеловечивания псевдогуманистический термин – это обесценивание. Всякая ценность должна быть подвергнута сомнению, только так обретаются подлинные смыслы. Что же касается самоидентификации – кто я на самом деле, а не кто я благодаря общественному импринту? На этот вопрос должен ответить каждый уважающий себя субъект. Иначе говоря, чтобы идентифицироваться, мы должны решительно разыдентифицироваться.

Высшая идея

Высшая идея в моём представлении – нечто безлицее, внеморальное, внеприродное, внечеловечное, не имеющее отношения к проявленному миру или же имеющее к нему весьма опосредованное отношение.

Из всех понятных качеств, из качеств, что в ней возможно осознать, пожалуй, высшая идея – рациональна.

Человек онтологически не тождественен высшей идее, и даже тот, кто пытается её познать, обречён только лишь исчерпать в ней самое себя. Тот же, кто познал высшую идею, – не-человек. А тот, кто ей тождественен, – не-человек вдвойне.

Формы смерти

Мне кажется, у Смерти в классическом понимании – здоровая женская фигура. Широкие бёдра, вот это всё. В этом смысле анорексия не только болезнь ангелов, но и своеобразная неуловимость, бегство от Танатоса.

Про метафизический реализм

Назови нечто реализмом, оно тут же становится советским, поэтому термин «метафизический реализм» мне никогда не нравился. А Мамлеев нравился всегда. Но вне интерпретаций. То есть, он писал про Нутрь, а трактовали – как Наружь; про Осознание, а трактовали как Падение. Падение же, в свою очередь, трактовали чуть ли не как «христианский опыт» (но пытки опытом не бывает. Впрочем, в России в это не веруют, напротив). Он писал про Дно, а думали – про Россию. Он и сам в это верил. Писал про Россию, а вышло про Дно (впрочем, про Россию всегда получается так. Или как-то так). Писал он про уродов, а уроды – думали для. Ну и так далее…

Гениальность и помешательство

Пора поставить точку на невнятной шизоидной концепции «гениальность и помешательство». Утверждаю, что гениальность, подлинная гениальность – продукт здорового разума, расчёта и величайшего труда, величайшей пытки над собой. Псевдогуманистический мир «толерантно» воспевает болезнь, дегенерацию, разнообразные изъяны в пику архетипическому «фашизму». Но не есть ли это большее зло, чем «фашизм», давно превратившийся в историческое пустое понятие? Поощряя болезнь, вы поощряете трагедию. Спарта собственного сознания так переводит «падающего подтолкни» – «подтолкни себя, если падаешь!»

Психофизиология гнозиса

Конечно, в начале было не слово. В начале была Боль. Физиологическая констатация кошмарного бытия. Поэтому я не верю в человеческое знание, знание, не имеющее онтологической природы, не проистекающее самое из себя. Не верю я и в различные иерархии и посвящения. Кто не помнит ужаса рождения или же природы До-бытия, тот вряд ли может рассуждать о гнозисе и устройстве мира, ссылаясь на книги и авторитеты. Единственная прелесть академического знания – в структурировании информации, но не в самом знании. Иначе говоря, человек не может познать о мире сверх того, что знал.

Абсолютная идея

Абсолютная идея не нуждается в постижении профанов (не желает быть постижимой), не проговаривает себя окончательно. Истина поэтому далеко не тождественна правде. Требовать от носителя идеи (субъекта истины) правды – стремиться сделать его уязвимым.

О вреде жизненного опыта

Когда человек переживает всё то, что возможно пережить физически (и метафизически), и даже сверх того, он не то чтобы обретает бесчувственность, нет – но становится в некотором роде неуязвим: он оказывается как бы «по ту сторону жизни», погружаясь в нечто сродни самонапитывающему презрению к тому, что принято именовать опытом, тем более – жизненным опытом. Признаюсь, я никогда не верила в пользу того, что именуют жизненным опытом, как, собственно, и в сам жизненный опыт – он казался мне неким уродующим излишеством, тем, что корёжит, портит, мешает, искажает. Так оно и вышло. Опыт, возможно, и полезен дуракам. Умным от него только вред, причём буквально физический.

Не предлагайте мне этот товар

Современный человек давно не желает быть счастливым. Он желает функциональности, комфорта, денег, социального статуса – да, именно их, а не некой чувственной абстракции, не некоего благостного состояния. Ровно так же он не желает «спасения души», ибо не верит в утопию. Каждый, кто стремится навязать человеку «духовные блага», наставить «на путь истинный» – каждый поп, психотерапевт, назначенный (легитимизированный общественными институтами) «духовный лидер» – не более чем аферист, желающий не только утвердить своё профаническое тщеславие за ваш счёт, но и набить карман, параллельно совершая грубые движения фокусника в общественном цирке под подлые (и, как правило, пошлые) патетические речи.

Есть ли в аду социум?

Когда мне говорят про «адские пытки», я первым делом задаюсь вопросом: «Есть ли в аду социум?» И конечно же, склоняюсь к очевидному: в «аду» социума нет.

Для подобного мне современного (так!) человека отсутствие в «аду» социума – а следовательно, социальной конкуренции – снимает саму проблему «ада». Страдание в своём развитии, в своей современной проекции есть социальный импринт, не более чем некая сумма человеческих заблуждений, архетипических установок.

В мире больше нет никакой частной боли, интимной пытки, субъектного кошмара, либо же они исключительно физиологичны и являют собой страдания «животного». Но для «животного» – тем более – «ада» нет.

Иллюзии масс

Раньше массы были нужны тоталитаристу (тоталитарности), чтоб осуществить некий исторический скачок, захват, пусть не всегда разумный. Но они были нужны – как ресурс. И приближённые – единицы, а то и целые общественные группы – таким образом обретали историческую и личностную субъектность и определённые возможности.

Теперь же ситуация кардинально иная: массы нужны тоталитарности, осознавшей свою избыточность, не для самоподдержания, но исключительно для утилизации. Это равным образом имеет место и в обществах софт-насилия, и в обществах авторитарного принуждения.

Определённый парадокс заключается в том, что в обществе тоталитарного принуждения сам принуждаемый индивид продолжает высказывать активную готовность и радость быть истреблённым, при этом не понимая, конечно, своей участи, как если бы дело происходило не в XXI, а в начале XX века, то есть тогда, когда у представителя масс был какой-никакой, но шанс.

Детские травмы как манипулятивный

общественный конструкт

Если сказать, что у меня нет и не было того, что принято именовать «детскими травмами» – да, впрочем, и всеми остальными травмами вообще, – будешь вновь повержена общественной обструкции. Но факт – травм не было. За исключением факта рождения, насильственного и намеренно противовольного внедрения в бытие, принуждения быть человеком. Травмировать как человека в сфере того, что принято именовать частной жизнью, интимными переживаниями, внутренним миром, – меня невозможно. Так называемый травматический опыт начинается и заканчивается, впрочем, в области исключительно социальных амбиций. Я трактую социальные амбиции как вынужденную проекцию метафизических. Говоря на устаревшем-упрощённом, где нет воли к власти, там нет и проблемы, а соответственно, не может быть той самой травмы. Вообще, термин «травма» некорректен, слишком софт, слишком инфантильно-гуманистический, чтоб уважающий себя субъект терпел в отношении себя такие уменьшительно-ласкательные лингвистическо-смысловые проекции и, соответственно, всё, что из них следует. Подобная терминология делает вас безвольным объектом игры злых сил, внешних воздействий.

Преодолеть архетип

Надо было не только убить «бога», но и начисто стереть архетип, ибо всякий архетип импринтингованного человека – богоцентричен (демиургичен, что одно). Вместо же традиционных архетипов – дать волю хаотической индивидуалистской (субъектной) фантазии – навсегда заменить мозаику устаревших образов, складывающихся каждый раз в один и тот же безысходный сансарный сюжет.

Таким образом, мы придём к новой цивилизации – цивилизации победившей субъектности, царству свободы и индивидуализма, где невозможно будет уже ни прямое принуждение, ни бесструктурное управление, ибо все нити бесструктурного управления тянутся к указующему персту «демиурга» – галлюцинаторной общественной фикции.

Осознание

Я бы заменила термин «подсознание» на Осознание. Я не знаю, что я могла бы скрыть в себе (от себя), утаить, не проанализировать, что было бы в чужой компетенции, а если таковое и есть – чтоб оно имело радикальное значение. Мне ясны все движущие мотивы своих действий, от высших до самых простейших. Психоанализ кажется мне большой аферой, нацеленной на человека, попавшего в «щель между мирами»: он уже не «традиционный» (архетипический) человек, но ещё не современный (рациональный). Это последняя попытка старого мира вернуться к бесструктурному управлению, где в роли поводыря выступает аферист-психоаналитик.

Власть

Власть в понимании субъекта не нуждается в дальнейших интерпретациях и трактовках. Это абсолютное понятие, – в отличие от всех прочих, относительных. Поэтому вопрос «Зачем кому-то власть?» априори некорректен. Власть есть прямое проявление воли, власть – это «высшая магия» той реальности, в которой субъект себя обнаружил либо в которой он себя осознал (то есть пришёл к осознанию). Вопрос «Зачем тебе власть?» для субъекта звучит примерно как вопрос «А зачем тебе дышать?» для обычного человека. Но именно субъекты и двигают историю, а все остальные люди так или иначе встраиваются в их сценарии в качестве активно-вспомогательной, нейтрально-поддерживающей либо противоборствующей силы.

Мораль как целесообразность

У Мамлеева есть любопытная мысль: где царит комфорт, там нет ни бога, ни дьявола. Воистину так. И это прекрасно. Его патетическое высказывание следует трактовать так, что цивилизация и комфорт действительно победили религиозное сознание масс. Цивилизация – вот имя истинного Блага или, напротив, подлинного инферно. Хотя, на мой нескромный, нет ни добра, ни зла, есть лишь интересы определённых групп, над которыми стоят интересы Субъектов. С этой точки зрения высшая мораль есть целесообразность – она и есть общественное благо.

Литература как практика бесстыдства

Я стала терять интерес к художественной литературе (ещё в детстве), когда поняла, что не могу идентифицировать себя ни с кем из героев. Все их мысли, действия, мотивации мне были понятны лишь теоретически. Мне, в сущности, нечего было с ними разделить, нечего примерить на себя. Они не обладали опытом, которым я могла бы воспользоваться. Впрочем, я в этом и не нуждалась.

Радикальный субъектный опыт тем и отличается от общечеловеческого, что его переживает только сам субъект. Аналогов ему нет.

С тех пор художественная литература интересовала меня лишь с точки зрения качества текста и резонансности, рейтингов, возможностей продаж, славы как таковой.

Часто текст делает популярным непристойная банальность или такая же непристойная аморальность (внеморальность), некорректность, профессионально смакуемая оборотная сторона бытия (всё притягательное и чудовищное). С этой точки зрения литература всегда – практика бесстыдства.

Моногамный кошмар

Есть в скрепостной моногамии какая-то смертообречённость. Не зря же шутят про «любовь до гроба». Регламентированность отношений, гендерная ролевая безысходность (как принято в дикой патерналистской России, я имею в виду окраины, конечно, в центре возможно и дозволено всё).

Меня всегда страшила мысль о том, что нечто – навсегда. Продекларировать и легализовать нечто навсегда – фактически быть впаяным в смерть, иметь с нею (смертью) какие-то инфернальные бюрократическо-договорные отношения, обещать будто бы что-то некоему некроростовщику с обратной стороны бытия, этакому всепоглощающему чёрту.

И страшна в этой обречённости, в этой парно-бинарной механике, прежде всего добровольность. Как будто ты отдаёшь самое себя, своё естество на пропитание матричной утробушке, не своей уже лжизни, некой сущности, пусть и с лицом и телом красавицы (или красавца). А бывает, что и не красавицы (красавца) вовсе, а кого-то средненького да унылого, настолько невзрачного – просто до порнографического неприличия. Видится мне в этом полурелигиозное какое-то отчаяние, латентный мазохизм, безобразное самоотречение.

Быть выгодным

Люди продолжают настаивать, что желают быть любимыми. Это целая психоиндустрия любви – от Фрейда до профанатора Фромма, чья слащавая «гуманистичность» явилась следствием общественного заказа, призванного нивелировать ужасы и жестокость Второй Мировой войны, не более.

Однако никто не скажет, что хочет быть выгодным. Выгодный человек воистину незаменим. Именно он – получатель всех гешефтов и гештальтов. Кто же мечтает о любви – отдаётся иллюзии, приправленной изрядной долей социального принуждения.

В основе декларируемых желаний – всегда социальный моралистский диктат и лицемерие, помноженные на общественно одобряемую благоглупость.

Цена власти

По сети бродит такой профанический афоризм, приписанный какому-то известному автору, но похожий на народное творчество: «Какая польза человеку получить весь мир, если в результате у него язва желудка, опухоль простаты и что-то там ещё». Дословно не помню.

Здесь мы имеем дело с нехитрой обывательской подменой. Безусловно, кто владеет миром, имеет больше шансов излечить себя, чем любой другой человек. Также безусловно, что всё имеет цену. И за власть можно пожертвовать здоровьем, и не только им.

Но и сама идея здоровья как проловского абсолюта, как алхимической почти фикции, как критерия нормы или счастья – идея интеллектуально увечная и ничем не оправданная. Здоровье как «вещь в себе» фактически ничего не стоит. Оно стоит только вкупе с иными свойствами, дающими некий результат. Парадоксально, но этот же, а то и больший результат может давать болезнь.

В случае со здоровьем мы имеем дело с тем же, что и в случае с позитивным мышлением – структурированной и осознанной жизнью и разнообразными коуч-тренингами, вплоть до избавления от прокрастинации, о которой прекрасная Василина Орлова скептически воскликнула: «Ну и что? Как? Где результат? Уже написана «Критика чистого разума?» Ау! Нет ответа.

Геронтофобия, или Инфан-фаталь

Геронтофобия набирает обороты. Можно назвать это возрастным фашизмом, но я прибегну к термину покорректней. Довольно часто появляются посты о декларируемом страхе работать рядом с зрелыми женщинами (добавлю от себя – мужчинами).

О да, это прекрасная Цивилизация с её культом молодости, гламурности, красоты – всё, как я люблю! Любопытный парадокс, что настоящими инфантилами здесь выступают так называемые взрослые, которые, затормозившись в своём развитии, словно инерциальные социальные големы, не имеют ни воли, ни желания – не взрослеть. Они пятятся и опадают в старость, ибо старости ведом тот кошмарный комфорт, от которого пахнет отутюженной, аляповатой, асексуальной ночнушкой, валокординовым предсмертием и бабушкиным монпансье, рассыпанным на дне то ли сундука, то ли уже гроба. Смерть похожа на леденцы. Да.

Нищие

Конечно, никаких нищих духом не существует. Есть просто нищие. Все религиозные конструкты – для них.

Ницше и зеркало

Некоторые извлекли из Ницше только лишь «Всё дозволено», совершенно позабыв о «Смотря кому». А всего-то стоило – в зеркало посмотреть.

Мераб Мамардашвили

Генезис советской гуманистической мысли, хотя это и звучит как оксюморон, происходил не только и не столько по прямому указанию партии, сколько по инициативе её верных сынов, вовремя переобувшихся на излёте советской идеологии.

Одним из характерных представителей вышеупомянутой когорты является Мераб Мамардашвили, часто цитируемый олдфагами.

Из его биографии видно, что человек фактически не испытывал какого-либо серьёзного давления, был, по сути, на партийной работе, имея небольшие конфликты допустимого характера, сформированные контекстом времени (XX съездом КПСС), в основном касавшиеся критики Сталина и периода военного коммунизма.

То, что человек этот был свой для власти, также говорят такие моменты его биографии: в 1961 году Международный отдел ЦК КПСС направил Мамардашвили в Прагу на работу в журнал «Проблемы мира и социализма», где он – заведующий отделом критики и библиографии (1961—1966). Он имел служебные командировки в Италию, ФРГ, ГДР, на Кипр.