Полная версия

Сад сходящихся троп, или Спутники Иерофании. Вторая связка философических очерков, эссе и новелл

И все же главным итогом бельгийской эмиграции Жана-Батиста Бори де Сен-Венсана явился 17-томный Классический словарь естественной истории (Dictionnaire classique d’histoire naturelle en 17 volumes in-8), издававшийся с 1822 по 1831 гг., в авторы которого гасконский дворянин и редактор привлек без преувеличения титанов европейской мысли той поры, в том числе астронома Франсуа Араго (1786–1853), палеонтолога Адольфа Броньяра (1801–1876), уже упомянутого Драпье, натуралиста Жоффруа де Сент-Илера (1772–1844), Александра фон Гумбольдта, ботаника Адриана Анри де Жюсьё (1797–1853), Ласепеда, Латрея и др.

1 января 1820 года он получил разрешение вернуться во Францию, куда он пребывает и начинает жизнь сызнова: лишенный полковничьего чина, эмеритальных выплат, Бори де Сен-Венсан как нищий мещанин живет в Париже до 1825 года, где зарабатывает на жизнь тяжелым издательским и книготорговым делом (в том числе продажей своих брюссельских анналов); чтобы сделать свою жизнь более сносной, он сотрудничает с различными либеральными газетами, в частности, с Курьер де Франс, в которой он редактирует хронику заседаний Палаты депутатов. Позднее он отказывается от сотрудничества с ней, поскольку его труды по научному редактированию уже приносят более или менее приличные средства к существованию (взять хотя бы его внушительную естественно-научную библиографию с 1819 по 1830 гг.). Кажется, что неудачи и разочарования его подстерегают на каждом шагу: в 1823 году он стреляется на дуэли и получает ранение в мягкие ткани икры одной из своих ног, а в 1825 году его сажают в долговую яму в тюрьме Сент-Пелажи, где он остается до 1827 года. И если для обывателей справедливо выражение, что жизнь есть полотно с черно-белыми полосами, то насколько это верно и для авантюристов, непрестанно оплачивающих всякую белую полосу очередной черной.

Его покровитель разжалованный маршал Сульт вернулся из изгнания, которое он проводил в Вуппертале, в 1819 году, а в 1820 году Людовик XVIII-й вернул ему маршальское достоинство. И дальше несмотря на все грядущие превратности французской политики у него все складывалось более или менее благополучно, да оно и понятно: маршал Сульт был системным человеком, в отличие от своего бравого полковника – авантюриста и непредсказуемого в своих поступках Бори де Сен-Венсана. Но последний свято хранил тайну участия своего маршала в работах Суверенного военного ордена Иерусалимского Храма, воссозданного с благоволения Наполеона Бонапарта Бернаром-Раймоном Палапра и членами Достопочтенной Ложи «Рыцари Креста», находящейся под эгидой Великого Востока Франции. Есть версия, что именно полковник Бори де Сен-Венсан в бытность свою шефа военных архивов и картотек Франции в 1814 году изъял матрикул члена этой организации, принадлежавший маршалу Сульту. С тех пор этот матрикул значился как бы за братом инкогнито, что практикуется во многих тайных орденах.

Экспедиция в Морею. Научное признание. Возвращение в Генеральный штабС 1821 года в Греции с переменным успехом шла война за независимость от Османской империи. Однако перелома в ней грекам было достигнуть сложно, а скорее и невозможно без содействия христианских союзных сил и государств. Во Франции тогда жило немало греков-эмигрантов и панэллинизм являлся модным движением: некоторые из этих эмигрантов (особенно дворянского и купеческого происхождения) образовали даже свою влиятельную партию внутри возрожденного Бернаром-Раймоном Фабре-Палапра при Наполеоне Бонапарте Суверенного Военного Ордена Иерусалимского Храма. Тогда очень набожный и благочестивый король Карл X Бурбон (Шарль Филипп де Франс, граф д’Артуа, 1757–1836), повинуясь настроениям, царившим во французском обществе, решает вступить в войну на стороне греческих повстанцев, заблаговременно заручившись поддержкой Англии и России. В результате военно-морского сражения при Наварине, когда в октябре 1827 года союзнический русско-франко-британский флот разгромил турецко-египетские морские силы, французский экспедиционный корпус численностью 15 000 человек в августе следующего года высадился на юго-западе Пелопоннеса с целью вернуть полуостров молодому независимому Греческому государству, что достигается всего в течение одного месяца.

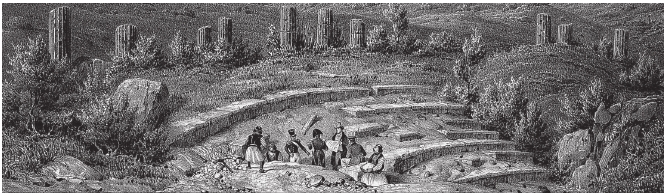

Проспер Баккюэ. Бори де Сен-Венсан и члены экспедиции в Морее изучают руины стадиона античной Мессены (деталь гравюры)

Вместе с тем, в конце 1828 года виконт де Мартиньяк, министр внутренних дел Карла X и действительный глава правительства в то время (друг детства Бори де Сен-Венсана из Бордо), поручил шести выдающимся академикам Института Франции, среди которых Жорж Кювье, Этьен Жоффруа Сент-Илер, филолог и палеограф Шарль-Бенуа Газе (Hase) (1780–1864), археолог Дезире Рауль Рошетт (1789–1854), архитектор Жан-Николя Юо (Huyot) (1780–1840) и филолог-эллинист Жан-Антуан Летронн (1787–1848), назначить руководителей и членов каждой секции научной комиссии, которая должна быть прикомандирована к Французскому экспедиционному корпусу в Морее, что уже делалось прежде во время Наполеоновской кампании в Египте в 1798 году. Директором этой научной комиссии 9 декабря 1798 года ими утверждается Жан-Батист Бори де Сен-Венсан, вспоминавший, что господа де Мартиньяк и Симеон рекомендовали не ограничивать ему свои наблюдения флорой и фауной, но распространить их одинаково на местности и людей, там обитавших.

Жан-Батист Бори де Сен-Венсан во главе научного отряда, состоявшего из девятнадцати ученых, в том числе историка Эдгара Кине (1803–1875), архитектора Гийома Абеля Блуэ (1795–1853) и военного инженера-картографа Пьера Пейтье (1793–1864), высадился с фрегата «Кибела» в Наварине 3 марта 1829 года, присоединившись к французскому экспедиционному корпусу под командованием Жозефа Мезона. Здесь он встречается с начальником штаба экспедиционного корпуса генералом Антуаном Симоном Дюрье, уроженцем провинции Ланды, которого знал уже с десяток лет. Этот генерал обеспечил разжалованному полковнику дружеское содействие в научных исследованиях. Бори де Сен-Венсан, руководя своим ученым десантом, пребывал в Греции на протяжении восьми месяцев, проводя работы в Пелопоннесе, Аттике и на островах Кикладского архипелага, которые до сих пор не утратили своей научной ценности для страноведения: топографические карты, сделанные его отрядом, как считается, и поныне непревзойденного качества, а зарисовки, планы, чертежи, графические реконструкции разрушенных памятников сыграли свою ведущую роль в описании и систематизации эллинского наследия.

Возвратившись из своей продолжительной научной командировки, Жан-Батист Бори де Сен-Венсан в начале 1830 года получил академическое место в Институте, ставшее вакантным после смерти Жана-Батиста де Ламарка: тогда среди прочих за него проголосовали астроном Франсуа Араго (1786–1853), анатом и палеонтолог Жорж Кювье (1769–1832), а также химик барон Жак Луи де Тенар (1777–1857). В это же время он выступает вместе со своим старым другом Пьером Латреем в качестве одного из соучредителей энтомологического общества Франции, которое было старейшим из подобных научных объединений в мире.

В ходе знаменательных событий Июльской революции 1830 года, вознесших на престол герцога Луи-Филиппа Орлеанского, он храбро сражался на стороне повстанцев на баррикадах в парижском предместье Сен-Жермен. Победа, одержанная повстанцами, возвращает маршала Сульта на пост Военного министра (1830–1834), в результате чего 3 ноября того же года Жан-Батист Бори де Сен-Венсан оказывается восстановленным в своем чине и привилегиях полковника Генерального штаба, которых он лишился пятнадцать лет тому назад: он продолжил службу в армии, совмещая ее со своей исследовательской деятельностью, откуда уволился в 1842 года, то есть за четыре года до своей смерти. 1 мая 1831 года Жан-Батист Бори де Сен-Венсан (спустя двадцать лет без одного дня) был произведен в офицеры Почетного легиона. Однако, оказавшись избранным 5 июля того же года депутатом 3-го коллежа от округа Лот-и-Гаронна (Марманд) на место своего друга виконта де Мартиньяка, он из-за своих резко прогрессивных для своего времени взглядов (в частности, заявлений против наследования титула пэрства Франции, противоречащего равенству всех перед законом) сдал свой мандат уже 19 августа на том основании, что совмещал государственную службу с постом законодателя. Опять же мандат вернулся его товарищу виконту де Мартиньяку.

В 1832 году он опубликовал свой замечательный отчет об исследовании Греции под названием «Доклад о путешествии ученой комиссии из Мореи по Пелопоннесу, островам Кикладского архипелага и Аттике», упрочивший его известность в научной среде, благодаря которому он удостоился избрания свободным членом Академии наук 17 ноября 1834 года.

Последняя научная экспедиция и завершение жизненного пути24 августа 1839 года была создана Комиссия по научному исследованию Алжира подобно тому, как это уже делалось в отношении Египта (1798 год) и Мореи (1829 год): в этот период вновь завоеванный французами Алжир еще пребывал в состоянии смуты. Возглавив саму комиссию, полковник генерального штаба Жан-Батист Бори де Сен-Венсан подготовил экспедицию в эту страну, куда он прибыл в самом начале 1840 года, начав свои изыскания с древних городов средиземноморского побережья. Он возвратился из Алжира в первом квартале 1842 года, затем неустанно занимаясь отчетами о своей военно-научной экспедиции. В итоге им были опубликованы следующие произведения: «О флоре Алжира» (1843 год), «Об антропологии Французской Африки» (1845) и «Научное исследование Алжира в 1840, 1841 и 1842 гг.». Физические науки (1846–1867).

Литография Э. Лассаля. Портрет полковника и академика Жана-Батиста Бори де Сен-Венсана

Разумеется, тяжелые условия алжирской экспедиции окончательно подорвали его пошатнувшееся ранее здоровье, что его подвигло выйти в отставку в том же 1842 году. Тем не менее, до конца своих дней этот выдающийся исследователь, неутомимый труженик и благородный авантюрист продолжал мечтать о новой научной экспедиции на острова Индийского океана, но этим, несомненно, героическим планам уже не суждено было осуществиться. Он умер в своей парижской квартире на улице де Бюсси, 6, 22 декабря 1846 года в возрасте шестидесяти восьми лет, оставив после себя лишь долги и ценный гербарий, проданный в следующем году. Его останки упокоились на столичном кладбище Пер-Лашез (49 дивизион).

Наряду с Жаном-Батистом де Ламарком, полковник Жан-Батист Бори де Сен-Венсан являлся одним из первых авторов биологической теории трансформизма видов, положившему начало эволюционизму, в противоположность теории их неизменности (фиксизма). В этой связи знаменательно, что его 17-томный «Классический словарь естественной истории» путешествовал вместе с Чарльзом Дарвином на «Бигле», когда великий англичанин собирал и систематизировал материалы для своей теории эволюции и происхождении живой природы. Между тем Бори де Сен-Венсан, следуя Аристотелю, говорил о спонтанности (случайности) возникновения жизни при переходе от состояния неодушевленной материи (абиогенез) к одушевленным существам, тогда как считал человечество появившимся от нескольких расовых пар, будучи сторонником теории полигенеза, в отличие от моногенеза, которого придерживаются авраамические религии. Сторонником полигенеза был и знаменитый французский мистический философ, эзотерик и тамплиер Антуан Фабр д’Оливе, хотя последний, разумеется, не разделял аристотелианского воззрения о случайности возникновения мироздания, придерживаясь на этот счет платонического видения. Кстати, некоторые современные философы и историки науки связывают случайность порождения жизни по Аристотелю с Теорией большого взрыва, ныне преобладающей в науке космологической моделью. И в этом смысле полковник Жан-Батист Бори де Сен-Венсан являлся предшественником замечательного ученого-иезуита, христианского эволюциониста Пьера Тейяра де Шардена (1881–1955).

Впрочем, личная жизнь, в отличие от научной деятельности, у французского офицера не сложилась. Первый раз он женился в Ренне, где находился его гарнизон, на Анне-Шарлоте Делакруа де ла Тебодэ, с которой имел двух дочерей: Клотильду, рожденную 7 февраля 1801 года, и Августину, увидевшую свет 25 мая 1803 года, которую он называет «моя маленькая Антигона», и с кем он останется наиболее близок на протяжении всей своей жизни. Этот брак, по его словам, заключенный слишком рано, чтобы быть счастливым, долго не продлился. Вскоре он развелся с женой. Она умерла в 1823 году. Уже после объявления проскрипции от 24 июля 1815 года и своего бегства в Руан Жан-Батист Бори де Сен-Венсан встречает актрису руанской трупы Театр-Франсе Марию Гро: она за ним следует в годы изгнания между 1815 и 1820 гг. Кассильда, их первая дочь, родилась 17 мая 1818 года, а Атангида, вторая дочь, появилась на свет 22 июля 1823 года, но уже после развода своих родителей. Говорят, что больше Жан-Батист Бори де Сен-Венсан женщинами практически не интересовался, поскольку его поглощала одна неугасаемая страсть – наука и познание неведомого. Вот потому он и умер в одиночестве, уподобившись своему земляку и капитану мушкетеров д’Артаньяну.

Таким являлся французский офицер и выдающийся ученый, в ком бурно клокотали жизненная и творческая энергии, кто, непрестанно пребывая в сложных жизненных обстоятельствах, опубликовал столько книг и научных изданий, среди которых, пожалуй, одно из самых достойных мест занимает переведенный и изданный им апокалиптический ветхозаветный апокриф «Книга Господня» или «Ламуил». Причем трудился над ним разжалованный полковник Жан-Батист Бори де Сен-Венсан в тягостные годы проскрипции и изгнания из отчизны. Можно даже сказать, что он оказался в том состоянии духа, в котором пребывали великие ветхозаветные святые пророки Исайя, Иезекииль, Даниил и Иеремия, всегда гонимые и презираемые в среде своего же народа.

История обретения и нового исчезновения апокрифаНачнем с того, что, по утверждениям самого полковника Бори де Сен-Венсана, когда армия революционной Франции под командованием Наполеона Бонапарта обрушилась на Италию в 1796 году, то один еврейский негоциант, снабжавший ее припасами и весьма сведущий в древнееврейской литературе, лично оказавшись на театре военных действий, приобрел несколько раритетов, в том числе и манускриптов. Один из них, составленный халдейскими письменами, ему показался поначалу из собрания малых пророков. Это и была Книга Господня, доставшаяся маркитанту в результате разграбления библиотеки Ватикана, которой ее некогда преподнес кардинал де Рец (парижский архиепископ, кардинал-священник Санта-Мария-Сопра-Минерва Жан-Франсуа Поль де Гонди, 1613–1679). Последний, со своей стороны, отметил, что рукопись изначально принадлежала кардиналу Мазарини, из библиотеки которого во время фронды парламент Парижа публично обязал распродать книги по аресту, наложенному в 1651 году.

Итак, перед глазами военного торговца оказался пожелтевший лист с филигранной датировкой от 1378 года: это была первая страница книги, состоящей из старинных свитков, спрессованных на станке переплетчика и образовывавших большую брошюру in quarto. На первой странице пергамента, весьма современной, по сравнению с остальными, читалась латинская фраза, сообщающая о том, что «данный манускрипт, о содержании коего неведомо, собранный для библиотеки премудрого и красноречивого короля Карла, называемого Пятым, происходил из бумаг, хартий и иных документов, изъятых у храмовников в 1307 году во время упразднения рыцарского ордена, великий магистр которого проживал в этом дворце, что делалось по повелению блаженной памяти весьма великодушного и милосердного короля Филиппа Красивого» (цитировано по Предисловию Бори де Сен-Венсана).

По мнению самого Жана-Батиста Бори де Сен-Венсана, рукопись могла быть найдена, конечно, на месте прежнего Иерусалимского Храма, в ограде которого и определялось местопребывание первых тамплиеров, хотя добавим, что орден в ту пору начинал заниматься церковной археологией по всей территории Иерусалимского королевства и Ближнего Востока. Тут становятся понятными и выпады разжалованного полковника против средневекового Ордена Храма и, дескать, справедливо сожженных на костре рыцарей во главе с великим магистром, где явно таился намек на современных тамплиеров. Дело в том, что Суверенный Военный Орден Иерусалимского Храма был возрожден Наполеоном Бонапартом, а Жану-Батисту де Сен-Венсану хотелось поскорее вернуться на родину. К тому же, как нам представляется, ему приходилось скрывать тайну участия в оном ордене своего покровителя маршала Сульта, для чего и стоило публично от него отречься. Стало быть, железная логика.

Далее. После приобретения новый владелец рукописи имел неосторожность показать ее одному из комиссаров, сопровождавших войска и занимавшихся розыском и вывозом произведений искусства в революционный Париж. Он с удовольствием купил у еврейского торговца манускрипт Ламуила, к тому же, связанный с именем последнего магистра Ордена Храма Якова де Моле и гонителем тамплиеров Филиппом Красивым, и отправил его в Париж вместе с Венерой Медичи, Лаокооном, «Преображением» Рафаэля Санти и др. ценностями и раритетами. Далее в своих подробных рассуждениях о варварстве якобинцев, опустошающих музеи и хранилища произведений искусств с тем, чтобы сосредоточить их в столице революционного террора, а также о достоинстве и божественной вдохновенности Ламуила Жан-Батист Бори де Сен-Венсан как бы упускает главный вопрос: каким образом этот артефакт попал, собственно, в его руки. Ответа, разумеется, на него мы не находим то ли из-за сугубой скромности переводчика Ламуила, то ли из-за того, что сие как-то мало беспокоило завзятого исследователя, испробовавшего себя уже и в области библеистики. И здесь мы снова узнаем авантюриста, гасконца и земляка капитана мушкетеров д’Артаньяна. Следовательно, из первого вопроса возникает второй: а вышеназванным комиссаром по скупке ценностей не являлся ли сам будущий наполеоновский полковник и выдающийся натуралист, ничтоже сумняшеся порой встревавший в довольно сомнительные предприятия. Однако зачастую получается, что подобные затеи одни и двигают науку. Разумеется, наше предположение останется только предположением.

С другой стороны, можно было бы предположить, что сам по себе Ламуил есть мистификация Жана-Батиста Бори де Сен-Венсана времен проскрипции, но наш натуралист являлся слишком серьезным для подобного рода литературных затей, коими занимаются не вполне состоявшиеся писатели и филологи, поэтому данная версия сразу же и отметается. К тому же, сам французский текст выглядит как перевод, лишний раз подтверждая существование иноязычного оригинала.

Но восстановим дальнейшую судьбу манускрипта в соответствии с витиеватыми данными, рассеянными в велеречивом предисловии к его переводу разжалованного полковника. Выходит, что перевод на французский язык помог Жану-Батисту Бори де Сен-Венсану выполнить один ученый раввин, обозначенный господином S. L…h, пожелавший не раскрывать своего полного имени. Одновременно с этим вдохновленный переводчик спешит выразить свою искреннюю благодарность следующим иудейским гебраистам из Бордо, Берлина, Майнца и Вены, сумевшим пролить свет на неясные места книги: господам Фуртадо (Furtado), Исааку Родригесу (Rodrigues), Аврааму Майеру, Исааку Кирхерманну и Товии Захарии Горененбергу (Horenenberg). К тому же, некоторые доктора теологии Парижского университета, в том числе господа аббат Фрейсинус (Freycinous), Эликагарай (Elicagaray) и Деренод (Desrenaude), старались привлечь Жана-Батиста Бори де Сен-Венсана сделать еще и перевод на язык Вульгаты, но последний нашел это пока несвоевременным из-за незнания церковным народом латинского языка. Стало быть, затем Бори де Сен-Венсан направил оригинал манускрипта с экземпляром своего перевода Его Святейшеству Папе Римскому Пию VII (1742–1823), понтификат с 14 марта 1800 по 20 августа 1823 гг., уже задумавшему проводить I Ватиканский Вселенский Собор, который пройдет только при Папе Пие IX. Именно Пий VII короновал на императорский престол в 1804 году Наполеона Бонапарта и весьма лояльно отнесся к возрождению последним Суверенного Военного Ордена Иерусалимского Храма. В своем предисловии, приводя аргументы в пользу древности Ламуила или «Книги Господней», Жан-Батист Бори де Сен-Венсан надеялся даже на то, что благодаря содействию Его Святейшества она займет свое достойное место среди канонических книг Ветхого Завета. Но упования его, разумеется, оказались наивными и тщетными. Наполеоновский полковник не получил никакого ответа со стороны Святого Престола, разве что благодарность знаменитого роялиста и пэра Франции виконта Франсуа де Шатобриана, кому он и посвятил свой труд, полагаясь на его помощь в возвращении на родину. Однако выдающийся Шатобриан хоть и являлся автором фундаментального произведения «Гений христианства», все же оставался сугубо светским человеком. То есть не произошло никакого церковного (пусть даже осторожного и относительного) признания ни древней рукописи, ни ее переводчика. С тех пор Ламуил, некогда найденный в бумагах упраздненного Ордена Храма и его великого магистра Якова де Моле, канул в бесконечности манускриптов и книг Ватиканской библиотеки и до сих пор не был обнаружен современной итальянской исследовательницей Барбарой Фрале, занимающейся историей средневековых тамплиеров сотрудницей Секретного архива Святого Престола. Именно ей принадлежит открытие и транскрипция «Шинонского пергамента», оригинала заключения трех кардиналов – «апостолических комиссаров» Климента V в отношении тамплиеров, фактически снявшего тягчайшее обвинение в ереси с великих офицеров Храма, пребывавших заточенными в замке Шинон. «Шинонский пергамент» был опубликован 25 октября 2007 года – аккурат семьсот лет спустя после ареста 13/21 октября сановников и рыцарей легендарного ордена. Возможно, вскоре обнаружится и оригинал Ламуила, и мы, наконец, сможем взглянуть на сброшюрованный свиток этого древнееврейского манускрипта, принадлежавшего Ордену Храма, королям Филиппу Красивому и Карлу Пятому, кардиналам Мазарини и Рецу, еврейскому маркитанту и полковнику Бори де Сен-Венсану, а также Папе Римскому Пию VII, ну и, разумеется, Секретному архиву Ватикана.

Возможные датировка и причина утаивания Святым Престолом ЛамуилаЖан-Батист Бори де Сен-Венсан старался доказать, что Ламуил жил и пророчествовал еще до Святого Пророка Исайи, то есть приблизительно в 816 или 817 гг. до н. э., поскольку будто бы эти реалии отражает книга, да и, дескать, в Книге Притчей Соломоновых упоминается царь Ламуил или Лемуил из Месы, который, наряду с царями Давидом и Соломоном, являлся и одним из авторов Псалтири. Но кем был сей царь Лемуил? Архимандрит Никифор говорит о нем следующее: «ЛЕМУИЛ (посвященный Богу; Прит. 31:1,4). Это лицо упоминается в Свящ. Писании только однажды, именно в приведенной нами цитате. Здесь оно обозначено наименованием царя, к которому обращены нравственные наставления его матери. Какой именно это был царь неизвестно. «Что, сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын обетов моих? так начинаются эти наставления. Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Не царям, Лемуил, не царям пить вино и не князьям – сикеру, чтобы, напившись, они не забыли закона, и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душою и пр. Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов» и др.». (Библейская Энциклопедия. Труд и издание Архимандрита Никифора Москва. 1891). Современная лютеранская энциклопедия сообщает о нем более конкретно и лаконично: Лемуил [евр. Лемуэл, «принадлежащий Богу, Его собственность»], царь, к которому обращается с наставлениями его мать (Притч. 31:1–9). В Притч. 31 он назван «Лемуилом, царем Массы», измаилитского племени, жившего в сев. Аравии (Быт. 25:14)» (Библейская энциклопедия Брокгауза / Ринекер Ф., Майер Г. – М.: Российское Библейское Общество, 1999. – 1120 с.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.