Полная версия

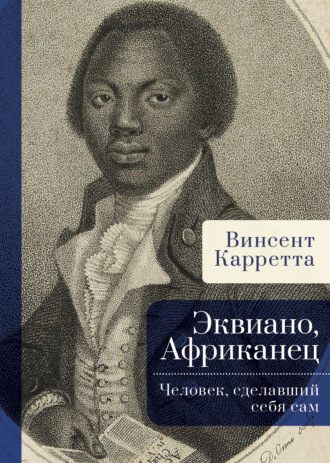

Эквиано, Африканец. Человек, сделавший себя сам

На протяжении восемнадцатого века североамериканские колонии по масштабам работорговли и экономическому значению играли для Британии незначительную роль в сравнении с вест-индскими плантациями. Накануне Американской революции люди африканского происхождения составляли 90 % полумиллионного населения Вест-Индии. Самой населенной была, безусловно, Ямайка с ее тремястами тысячами жителей, еще сто тысяч жили на Барбадосе. Для примера, в середине века из приблизительно двух миллионов жителей североамериканских колоний, которые станут Соединенными Штатами, всего около 20 % приходилось на людей африканского происхождения, однако доля эта колебалась от 2 % в Массачусетсе до 60 % в Южной Каролине. Черные составляли 44 % населения Виргинии, 20 % – Джорджии и 2.4 % – Пенсильвании. В 1771 году в Англии от пяти до двадцати тысяч чернокожих составляли менее 0.2 % от 6.5 миллиона жителей страны, концентрируясь в работорговых портах Бристоля, Ливерпуля и особенно Лондона.

Число африканцев, принудительно пересекавших каждый год Атлантику, составляло около шестидесяти тысяч между 1740 и 1760 годами, достигнув пика в восемьдесят тысяч к 1780-м годам, причем больше половины из них приходилось на британские корабли из Бристоля, Ливерпуля и Лондона. До девятнадцатого века порабощенные африканцы более чем втрое превышали по численности иммигрантов, прибывавших в Америку из Европы.[49]Но из-за жестоких условий труда в самых богатых британских колониальных владениях смертность среди африканских рабов была значительно выше, чем у европейских иммигрантов. Высокий уровень смертности в сочетании с возрастным и гендерным дисбалансом с преобладанием среди ввозимых рабов мужчин вел к снижению общей численности рабов в Вест-Индии. Без постоянного подвоза африканцев она сокращалось бы на 2–4 процента ежегодно.

Необычайно высокая смертность была характерна не только для африканских рабов, но и для европейских работорговцев. Из-за таких болезней, как малярия и желтая лихорадка, а также наличия сильных в военном и политическом отношении прибрежных африканских государственных образований, европейцы ограничивались устройством на побережье Африки факторий (торговых пунктов), а то и вовсе оставались на своих невольничьих кораблях, курсировавших вдоль берега, и оказываясь в результате в полной зависимости от африканских работорговцев. Почти половина смертей среди членов экипажей невольничьих кораблей приходилась на период пребывания во враждебных и нездоровых условиях у побережья в ожидании, пока не наберется живой товар. Около половины европейцев, сходивших на африканский берег, погибало от болезней. Вероятно, до миллиона порабощенных людей погибло прежде, чем они успели покинуть Африку. Они гибли от жестокого обращения, болезней, истощения и тоски на пути из глубин Африки к атлантическому побережью или на борту невольничьих судов, пока европейские работорговцы набивали их живым товаром. Примерно такое же количество погибало по тем же причинам, а вдобавок еще и в результате самоубийств и во время бунтов и кораблекрушений, на участке Срединного перехода между африканским и американским берегами. И еще не менее трети ввезенных рабов могло умирать в период привыкания, составлявшего несколько месяцев после прибытия в Новый Свет, в течение которых африканцам приходилось приспосабливаться к новым для них болезням и жестокой социальной среде.[50]

Без соучастия других африканцев в Америку удалось бы вывезти очень немного чернокожих рабов. В практикующих рабство сообществах обычно порабощают чужаков. Так, иноверцев для рабского труда использовали древние евреи и мусульмане восемнадцатого столетия. Защитники рабства для оправдания порабощения иноземцев могли бы, к примеру, процитировать Левит 25:39–46[51]. Европейцам удавалось обращать себе на пользу традицию порабощения тех, кто воспринимался как чужаки и иноземцы, поскольку понятие Африка было больше географическим, чем социальным, политическим или религиозным, каким к восемнадцатому веку стало понятие Европа. Не совпадали на двух континентах и значения слов нация или государство. Коренные народы Африки не воспринимали себя африканцами: они были ашанти, фанти, йоруба или любыми иными из множества этнических групп, говоривших на разных языках, исповедовавших разные религии и практиковавших разные политические системы. Воспринимая себя более непохожими, нежели близкими, различные африканские народы готовы были захватывать в рабство и продавать европейцам тех, кто не принадлежал к их группе, потому что не идентифицировали себя с ними. Только к концу восемнадцатого века некоторые из тех, кто были вывезены из Африки рабами, начали воспринимать социальную и политическую идентичность диаспоры как африканскую, называя себя и в Британии, и в Америке «сынами Африки». В некотором смысле Африки как понятия или места просто не существовало до начала антиработоргового и антирабовладельческого движения.

До последней четверти восемнадцатого столетия большинство британцев видели в рабстве один из давно известных статусов социально-экономической структуры, формирующей иерархию большинства сообществ. Рабство признавала вся писаная история, включая Библию. Хотя кое-кто призывал к улучшению условий содержания рабов, очень немногие полагали, что рабство можно или даже следует отменить. Оно могло допускаться даже идеализированным представлением о совершенном обществе, как, например, в «Утопии» Томаса Мора (1516). В восемнадцатом веке рабство не ограничивалось лишь властью белых над черными работниками. На протяжении всего столетия авторы отмечали существование белых рабов, особенно в Восточной Европе, да и само слово «раб» происходит от «славянина».[52] В Московии (на Руси) рабство просуществовало до 1723 года. До 1770 года порабощение европейцев-христиан африканцами-мусульманами на Варварийском берегу[53] или оттоманскими тюрками-мусульманами в Азии вызывало большую озабоченность и чаще обсуждалось в печати, чем условия содержания черных африканских рабов. Как показывают постановка и публикация пьесы Сюзанны Хосвелл Роусон «Рабы в Алжире, или борьба за свободу» (Филадельфия, 1794), эта тема оставалось востребованной на протяжении всего столетия. Только в 1816 году, то есть почти десять лет спустя после запрещения собственной торговли черными африканцами, Британии удалось заставить мусульман Северной Африки покончить с порабощением христиан. Уже будучи свободным взрослым человеком, Эквиано наблюдал жестокое обращение с белыми галерными рабами в Италии. Если взглянуть в исторической перспективе, мы сейчас живем в необычно свободное от рабства время. В Бразилии с ним покончили едва сотню лет назад, а в Саудовской Аравии рабство объявили вне закона лишь в 1970 году. Но зло пока еще не изжито до конца: общества против рабства существуют до сих пор, потому что в мире остаются сотни тысяч рабов (главным образом женщин и детей).

Различные виды зависимости и принудительной службы, помимо рабства, существовали в Европе, Средиземноморье и Америке на протяжении всего восемнадцатого века. В России рабство сменилось крепостничеством; крепостные непосредственно были привязаны к земле и только косвенно – к ее текущему владельцу. Хотя они обязывались работать на землевладельца и хозяева обращались с ними как с низшими, крепостные обладали правом на личную собственность и землю, могли вступать в брак и посещать церковь. В Пруссии Фридрих Великий отменил крепостное право лишь в 1773 году; в польских владениях Австрии оно просуществовало до 1782 года, пока не было отменено императором Иосифом II. По всей Европе мелкопоместное дворянство и знать оправдывали свою власть над социальными низами тем, что те по природе своей сильно отличались от них самих. В Польше, например, дворяне поддерживали миф о своей принадлежности к племени (объединенному кровным родством или общностью происхождения), отличному от крестьян, которыми управляли.[54] Правящие классы считали простолюдинов ленивыми, скотоподобными и безмозглыми от природы, не способными к самоуправлению и способными к производительному труду по принуждению.

В Британии принудительный труд принимал различные формы. Начиная с шестнадцатого века осужденные за мелкие преступления, такие как бродяжничество, приговаривались к подневольной работе в так называемых исправительных домах. Шотландские шахтеры хотя и не считались движимым имуществом (личной собственностью хозяина), были прикреплены к своей шахте подобно феодальным крепостным. Система труда оставалась юридически неизменной до середины восемнадцатого века. Принудительный труд белых в Британии и в ее колониях включал контрактных рабочих (и даже учеников), соглашавшихся на временное ограничение свободы в обмен на кров, пищу и гарантированную работу (или обучение). По сути дела они становились добровольными рабами. В первые десятилетия существования британских колоний в Карибском бассейне и Северной Америке основным источником рабочей силы являлись белые наемные рабочие. После принятия в 1718 году «Акта о высылке»[55] по меньшей мере пятьдесят тысяч осужденных были перевезены за государственный счет из Британии в колонии и проданы в качестве рабочих для отбытия наказания. До 1718 года осужденные вроде Молли Уэлш, английской бабушки Бенджамина Баннекера[56], прибывшей в Мэриленд в 1683 году, нередко получали прощение при условии, что либо сами оплатят свой проезд в Америку, либо проедут за счет купца, который затем продаст их для принудительного труда в колониях. В первой половине восемнадцатого века допускалось даже законное порабощение белых британских бедняков, не осужденных ни за какие преступления.[57]

Британцы вовсе не считали, что африканское происхождение непременно обрекало на рабство. Социальный статус мог оказаться важнее расы, как показано в романе Афры Бен «Оруноко, или история царственного раба» (ок. 1678) и в написанной по этому роману пьесе Томаса Саутерна (1696) или как действительно случилось с Любом Сулейманом Диалло и принцем Уильямом Ансахом Сессараку, сообщения о которых появлялись в печати в 1730-х и 1740-х годах.[58] «Демократическая» революция в тринадцати штатах Северной Америки обернулась злой иронией, «демократизировав» заодно и рабство и сделав всех людей африканского происхождения равно годными для порабощения. В восемнадцатом веке сильнее почитающие иерархию британцы признавали рабство неприемлемым по крайней мере для некоторых африканцев. Но число таких высокостатусных счастливчиков было невелико. Субсахарская Африка стала первым, а затем и единственным, источником рабов для европейских колоний в Америке, нуждавшихся во множестве рабочих рук, большей частью за неимением каких-либо альтернативных источников рабочей силы. Невольники с восточного и южного побережий Средиземного моря сделались недоступны из-за противодействия Оттоманской империи, а привлекаемые к принудительному труду европейцы, уже не могли удовлетворять американский спрос на рабочие руки. Местное же американское население, пострадавшее от занесенных из Старого Света болезней, было или слишком редким и подвижным для закабаления, либо, наоборот, столь многочисленным и оседлым, что экономически и политически эффективнее было использовать их как полусвободную рабочую силу.

Хотя особенно тлетворная разновидность рабства – широкомасштабного, наследственного и расово ограниченного – появилась в Америке только с европейцами, не они принесли туда само его понятие; в небольших масштабах домашнее рабство там уже существовало. Несмотря на долгую историю рабства и живучесть многих видов несвободного труда, в Новом Свете оно сильно отличалось от своих классических форм. Поскольку другие народы были недоступны европейцам для порабощения, обычное обоснование рабства все больше применялись лишь к людям африканского происхождения: помимо экономической необходимости и их нежелания трудиться добровольно, указывали на неразумность и звероподобность порабощаемых. В последней четверти столетия, когда рабский труд стал подвергаться нападкам из религиозных, моральных и экономических соображений, защитники рабства начали развивать расистскую концепцию, которая в следующем веке станет столь хорошо известным оправданием этого института. Традиционное определение расы как кровного родства постепенно вытеснялось понятием расы как человеческого вида, и именно оно стало доминирующим в девятнадцатом столетии. Эта «современная» концепция расы, второстепенная в раннеколониальный период в Америке, теперь становилась ведущей.[59] Прежнее различие в уровне развития между по-человечески равными хозяином и рабом стало видовым различием между белыми людьми и черными не-людьми. Этот новый тип рабства по своей сути был этническим. Теперь все рабы имели африканское происхождение (хотя и не все африканцы были рабами). Рабство стало наследственным, и закон не накладывал на него каких-либо ограничений. Порабощенные люди официально объявлялись движимым имуществом, капиталом или собственностью, чьим трудом распоряжались хозяева. Без их разрешения рабы не могли вступать в брак или следовать религиозным практикам. Их тела и, следовательно, их сексуальность и репродуктивная способность принадлежали хозяевам. В глазах закона они не обладали никаким правовым статусом, кроме имущественного, и поэтому их можно было покупать и продавать по прихоти хозяев. Лишенные личной идентичности и истории, порабощенные африканцы и их потомки были обречены на то, что метко названо «социальной смертью».[60]

Эквиано с сестрой, конечно, не представляли, как выглядит мир рабского труда, в который они направлялись. Они оставляли общество, знавшее рабство, но в котором рабы составляли относительно небольшую долю населения и где на них приходилась относительное небольшая часть производства. Их же везли через Атлантику, чтобы ввергнуть в рабовладельческое общество, чья экономика зиждилась на труде многочисленных рабов. Связанных, с кляпами во рту, «разбойники» уводили детей из родной деревни так быстро, как могли. Попытки докричаться до прохожих были пресечены, и уже через несколько дней они оказались в не известной им местности. Они отказывались от пищи, и «единственной нашей отрадой было держаться всю ночь за руки и омывать друг друга слезами». Но их разлучили, лишив и этого жалкого утешения. Мальчик оказался «в состоянии помрачения, которое трудно описать. Я горевал и плакал беспрерывно, несколько дней ничего не ел, не считая того, что насильно заталкивали мне в рот. Наконец, после многих дней пути, часто переходя из рук в руки, я попал к вождю какого-то племени в очень красивой местности. У него было две жены и несколько детей, и все обращались со мной очень хорошо, делая всё возможное, чтобы утешить, особенно первая жена, относившаяся ко мне почти как мать». Его «первый хозяин, как я могу его называть, был кузнецом», который, как рассказывает Эквиано, работал с золотом, хотя более вероятно, что это была латунь.[61] Его новая жизнь на первый взгляд не слишком отличалась от прошлой: первая хозяйка напоминала приемную мать, и, хотя он «оказался во многих днях пути от отчего дома, здесь говорили точно на таком же языке» (73–74).

Однако Эквиано был далек от того, чтобы примириться со своим положением. Примерно через месяц он получил довольно свободы, чтобы начать расспрашивать о пути домой. Из собственных наблюдений он знал, что от дома его везли в западном направлении, хотя в то время он не был знаком с понятиями востока, запада, севера и юга: «Я примечал, где солнце вставало утром и садилось вечером, и пришел к заключению, что родной дом находится на восходе». Причины, по которым он решил «сбежать при первом же удобном случае», были смешанными: «тоска по матери и друзьям», «тяга к свободе, и без того сильная» и унижение «оскорбительным запретом принимать пищу вместе со свободнорожденными детьми, хотя они и относились ко мне по-товарищески» (74). Эквиано демонстрирует, что даже будучи ребенком, понимал, насколько рабское состояние не подобает человеку его социального статуса.

Прежде, чем он смог разработать план побега, одно происшествие заставило его действовать без промедления. Однажды во время кормления цыплят он из озорства прибил одного из них «маленьким камешком». На вопрос старухи-рабыни он, предтеча легендарного Джорджа Вашингтона[62], не стал увиливать: «Я честно признался в содеянном, потому что моя мать ни за что не потерпела бы лжи». Старуха «пришла в ярость» и пошла жаловаться хозяйке, а мальчишка убежал в лес, чтобы избежать «немедленной порки, внушавшей необычайный ужас, потому что дома меня никогда не били». Спрятавшись в кустарнике, он услыхал, как искавшие его говорили, что ему нипочем не добраться до дома, потому что он был слишком далеко: «Услыхав это, я впал в отчаяние, меня охватила паника. Близившаяся ночь усиливала тревогу. Прежде, питая надежду на побег, я решил, что лучше всего будет сделать это в темноте, но теперь убедился в никчемности плана, осознав, что если и удастся спастись от зверей, то от людей не ускользнуть, и что, не зная верного пути, я неминуемо сгину в лесах». Ночные звуки и ужас перед змеями очень скоро сделали «ужас моего положения стал совершенно нестерпимым», оставив в нем «единственное жгучее желание умереть и избавиться ото всех бед». Напуганный мальчик пробрался обратно и устроился в хозяйском очаге, где старуха-невольница и нашла его следующим утром. Но вместо того, чтобы подвергнуть наказанию, которого он так страшился, его лишь «слегка пожурили», прежде чем принять назад (75–76).

Однако недолго пришлось ему наслаждаться чувством безопасности. Хозяин, чье сердце разбила смерть любимой дочери, вскоре снова продал мальчика: «На этот раз меня повели налево от восхода солнца, через множество разных областей и обширные леса. Если я уставал, люди, которым меня продали, несли меня на плечах или на спине» (77). В конце концов он

очутился в городе, называвшемся Тинма, в самой живописной и благодатной местности, какую мне доводилось видеть в Африке. Множество ручьев питали большой пруд в середине города, служивший жителям для омовения. Здесь впервые я увидел и попробовал кокосовые орехи, которые почитаю за лучшие из всех, какие пробовал; отягощенные ими деревья росли среди домов, кои давали приятную тень и, подобно нашим домам, были изнутри тщательно обмазаны и выбелены. Здесь я также впервые увидел и попробовал сахарный тростник. Местные деньги представляли собою маленькие ракушки размером с ноготь. В этих краях их называют ядрышками. Привезший меня здешний купец продал меня за сто семьдесят две такие раковины. (78)

Упоминая «сахарный тростник», Эквиано прозрачно намекает читателям на известный довод аболиционистов о том, что важнейший продукт Вест-Индии можно выгодно выращивать в Африки силами местных свободных работников. Будучи частью глобальной экономики восемнадцатого века, европейские работорговцы и их африканские поставщики использовали в качестве западноафриканской валюты «ракушки», раковины каури родом с Мальдивских островов в Индийском океане, особенным же спросом они пользовались в заливе (бухте) Бенин. Их обменный курс возрастал по мере удаления от источника добычи в Индийском океане.

Эквиано, казалось, попал в такое же чудесное место, как земля «Ибо», откуда он был так жестоко вырван:

На следующий день меня вымыли и натерли благовониями, а когда пришло время обедать, привели к хозяйке, и я ел и пил вместе с ней и ее сыном. Я был поражен и не мог скрыть удивления, что молодой господин делит трапезу со мной, несвободным; и мало того: в соответствии с их обычаем, он никогда не брался за еду или питье прежде меня, так как был младше. Буквально всё здесь, включая и обращение со мной, заставляло забыть о положении невольника. Язык этих людей так сильно походил на наш, что мы прекрасно понимали друг друга. Обычаи их также были совершенно такими же. При нас весь день находились рабы, мы же с молодым хозяином и другими мальчиками упражнялись с копьями, луками и стрелами, как было заведено и у нас дома. В такой обстановке, столь напоминавшей мое недавнее счастливое прошлое, я провел два месяца, начиная уже думать, что буду принят в эту семью как сын. (79)

Домашнее рабство в Африке изображено довольно мягким, но все же это было рабство – жизнь невольника могла перемениться в одночасье по прихоти другого человека. Заблуждение Эквиано о безопасности и равенстве внутри института рабства рассеялось в одночасье: «Без малейшего уведомления, одним ранним утром, когда мой дорогой хозяин и сотоварищ еще спал, меня вырвали из сладких грез и вышвырнули в мир необрезанных» (80).

Замечание Эквиано о необрезанных африканцах представляется странным, так как этнографы полагают, что обрезание практиковали все населявшие территорию нынешней южной Нигерии народы.[63] Его риторическое намерение, однако, понятно. Как и евреи, Эквиано использует этот уничижительный ярлык для отличия чужой расы от своей собственной. По мере приближения к атлантическому побережью местные африканцы виделись ему все более чуждыми и нравственно поврежденными вследствие контактов с европейцами:

Все встречавшиеся до сих пор нации и народности походили на мой народ и образом жизни, и обычаями, и языком; но в конце концов я попал в страну, где жители отличались от нас во всех отношениях. Меня до крайности поразили эти отличия, особенно, когда я оказался среди людей, не подвергшихся обрезанию и не совершавших омовения перед трапезой. Помимо этого, они готовили в железных горшках, имели европейские сабли и арбалеты, у нас не известные, и дрались друге другом на кулаках. Женщины их не отличались той же скромностью, что наши, они ели, пили и спали вместе с мужчинами. (80)

Эквиано приводит свидетельство в поддержку частого аргумента аболиционистов о том, что наиболее нравственно испорченными были африканцы, имевшие прямой контакт с европейцами. Так, Джон Уэсли пишет: «Негры, населяющие побережье Африки… слывут среди тех, у кого нет причин льстить им, замечательно разумными… усердными… справедливыми и честными во всех своих сделках – за исключением мест, где белые научили их противному… и намного более мягко, дружески и любезно настроенными к чужеземцам, чем любые из наших предков».[64]

То, что сильнее всего поразило Эквиано в африканцах побережья, британскому читателю должно было показаться варваризмом: «Но кроме того, меня изумляло, что они не приносят священных жертв и даров. В некоторых местах люди украшали себя шрамами и даже подпиливали зубы, чтобы заострить. Не раз и мне предлагали обзавестись подобными украшениями, но я не поддавался, надеясь еще попасть когда-нибудь к людям, не уродующим себя подобным образом». Утверждение, что Эквиано удалось избежать шрамирования у своих последних хозяев, замечательно своей неправдоподобностью. Как и многие другие детали рассказа о вынужденном путешествии из земли «Ибо», его способность сопротивляться хозяевам если не попросту невероятна, то весьма нехарактерна для большинства вывозимых в Америку порабощенных африканцев. Возможно, первоначально он вовсе не предназначался для трансатлантической работорговли. Это могло бы объяснить, почему «продолжалось мое путешествие иногда по суше, иногда по воде, через разные земли и народы, пока через шесть или семь месяцев я не оказался на берегу моря» (81). Его странствие к побережью могло быть скорее окольным, нежели прямолинейным, либо его могли похитить ближе к нынешнему Камеруну, к югу от Игболенда, а не из долины Нигера на восточной окраине этой области. Из беседы с Васой в 1788 году у Джеймса Рэмси сложилось впечатление, что его похитили «приблизительно в 1000 милях вглубь континента», что согласуется с утверждением Эквиано, что ему «никогда не приходилось слышать ни о белых людях или европейцах, ни об океане» (49).[65]

Эквиано пишет, что сначала его вели на запад, прочь «от восхода солнца», а потом на север, «налево от восхода солнца» и, таким образом, в сторону от побережья (74, 77). Приблизительно половину времени между похищением и прибытием на побережье он никуда не двигался, оставаясь в одном месте месяц, а в другом – два. За предыдущие три месяца он добрался до очень большой реки, которой мог быть Нигер или Бенуэ. Возможно, такое неторопливое, с частыми остановками, продвижение характернее для переправки захваченных в глубинах Биафры рабов, чем популярный образ вереницы скованных друг с другом и нагруженных припасами невольников, со всей возможной быстротой гонимых к побережью.[66] Но очень немногие рабы могли встретить обращение, о котором пишет Эквиано: «Если я уставал, люди, которым меня продали, несли меня на плечах или на спине» (77). Возможно, по той причине, что собственное его путешествие оказалось столь неспешным и ему, видимо, никогда не приходилось двигаться вместе с другими рабами, он не упоминает об их гибели, столь часто настигавшей их на пути к океану.

Правдив этот рассказ или нет, он явно призван подкрепить аргументы противников трансатлантической работорговли. Большинство из попадавших в рабство африканцев составляли осужденные преступники или военнопленные, и европейские защитники рабства нередко утверждали, что рабство становилось спасением для тех, кто в противном случае подвергся бы казни. Однако, хотя похищение действительно было одним из способов порабощения, а детей наверняка похищали чаще взрослых, лишь очень немногие африканцы оказывались в Америке в результате похищения, к тому же дети, особенно такие маленькие, как Эквиано, не так уж высоко ценились за морем. Похищение детей, однако, намного чаще происходило в отдаленных областях Биафры, поэтому среди рабов из залива Биафра было намного больше женщин и детей, чем среди тех, кого вывозили через другие порты.[67] Никто из читателей Эквиано не поверил бы, что мальчик семи или восьми лет мог по своей воле и сознательно участвовать в военной или преступной деятельности, за которую по закону полагалась смертная казнь или отдача в рабство.