Полная версия

Старая Москва. Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы

Несмотря на такие порывы великодушия, этот сострадательный человек в минуты гнева ломал палки на спинах своих бедных подчиненных актеров единственно за то, что они плохо декламировали стихи. Сумароков умер в Москве 1 октября 1777 года и похоронен в Донском монастыре, – могила его у самой задней ограды, прямо против Святых ворот Донского монастыря[24]. На месте, где был погребен Сумароков, теперь лежит профессор Московского университета П. С. Щепкин.

Сотрудником Сумарокову при составлении стихотворной программы маскарада, данного во время коронации, был тоже известный стихотворец Мих. Матв. Херасков[25]; это был очень угрюмый, важный и напыщенный человек.

В нежной юности с ним случилось очень странное приключение: его нянька посадила на окошко, а в то время проходила толпа цыган, которые и похитили его. К счастью, вскоре вспомнили о цыганах, догнали их и отняли ребенка.

Не случилось бы последнего, Херасков пел бы цыганские песни, а не героев нашей истории. В доме Хераскова собирались по вечерам все московские литераторы и читали свои литературные произведения, и, как говорит Дмитриев, похвала Хераскова всегда ограничивалась одними словами: гладко, очень гладко!

Херасков, как и Сумароков, был страстный любитель до театральных представлений; при нем в университете существовал постоянный театр с богатым гардеробом, а также и свой собственный у него в доме. На первом театре играли студенты и даже женские роли исполняли они же. Так, известный впоследствии профессор П. И. Страхов на этом театре являлся в роли Семиры, очаровывая зрителей и самого автора А. П. Сумарокова.

С подмостков этого же театра перешли на московский публичный театр два студента: Иванов и Плавильщиков – первый был известен на сцене под именем актера Калиграфова. П. И. Страхов нередко игрывал и в операх у Хераскова на домашнем театре, хотя и не знал нот и не имел голоса. Вот как, по словам Страхова, проходили такие исполнения на сцене: «Херасков непременно хотел, чтобы я исполнял в его опере „Добрые солдаты“ первую роль молодого „Пролета“. Надо было угождать доброму начальнику, и вот я разыгрывал ее пополам с превосходным университетским тенором Мошковым, тогда еще гимназистом; он пел мои арии за кулисами, а я лишь расхаживал по сцене, размахивал руками и молча разевал рот, как будто бы пел. Наш капельмейстер, глухой Керцелли, мастерски поддерживал оркестром нашу хитрость, и после никто из зрителей не хотел даже верить нашим проделкам».

В первые годы царствования Екатерины II Москва увидела много новых построек. Так, в ознаменование восшествия государыни на престол была воздвигнута на Солянке, «на Кулишках», по плану архитектора Бланка, церковь во имя Св. Кира и Иоанна. Храм был освящен митрополитом Амвросием в присутствии самой императрицы в 1768 году. По окончании литургии государыня отбыла в Петербург. В этой церкви сохраняется царское место, нарочно устроенное для этого дня. В этой церкви имеется придел во имя Живоначальной Троицы. Из надписи, находящейся на доске над дверями, видно, что на этом месте была церковь во имя Троицы и что в пожар 1754 года она сгорела, и в 1758 году церковь опять возобновлена и освящена митрополитом Тимофеем.

В год пребывания Екатерины II в Москве, после коронации, был издан указ о крытии гонтом[26] в Кремле и Китае-городе казенных и частных зданий, и в этот же год государыня повелела открыть Воспитательный дом[27], сперва в Китай-городе, и затем уже, в следующем году, в Белом городе, в день рождения государыни.

В 1763 году, в память выздоровления наследника престола, была устроена еще Павловская больница за Серпуховскими воротами. Мысль основать Воспитательный дом в Москве принадлежала Ив. Ив. Бецкому.

В своей записке он просил государыню для постройки дома дать место, так называемый «Гранатный двор» (последний стоял там, где теперь правая сторона Воспитательного дома; он принадлежал пушечному двору, основанному во времена царя Феодора), с Васильевским садом подле Москвы-реки, со всею около лежащею казенною землею и строением, купно с отданною от Адмиралтейства мельницею, что на Яузе, и старую городскую стену употребить в строение. Эта стена, вероятно, тогда еще существовала и простиралась от Белого города по берегу Москвы-реки к стене Китай-города. Васильевский сад был посажен отцом Иоанна Грозного, великим князем Василием III.

На постройку этого здания открылась добровольная подписка по церквам всей России. Сама государыня с наследником была первая вкладчица.

Апреля 21-го 1764 года, в день рождения государыни, при громе пушек состоялась закладка здания. Генерал-фельдмаршал П. С. Салтыков первый положил камень в основание этого здания, с надписью означения времени заложения и с двумя медными досками, на которых было вырезано на латинском и русском языке следующее: «Екатерина Вторая, императрица и самодержица всероссийская, для сохранения жизни и воспитания в пользу общества в бедности рожденных младенцев, а притом и в прибежище сирых и неимущих родильниц, повелела соорудить сие здание, которое заложено 1764 г. апреля 21-го дня».

В день закладки, в ознаменование благотворения, было собрано более пятидесяти бедных невест и отдано с приданым замуж за ремесленников, и затем более тысячи человек бедных в этот день были угощаемы обедом.

В память закладки была выбита медаль с изображением на одной стороне поясного портрета государыни, а на другой стороне изображена была Вера, имеющая на голове покрывало и держащая в правой руке крест; облокотившись на постамент при церковном здании, она повелевает Человеколюбию, представленному в образе жены, поднять найденного на пути ребенка и отнести в основанный милосердием государыни дом. Вверху, кругом, видны слова Спасителя: «И вы живы будете» (Иоанн 11: 19), внизу за чертою: «Сентября 1-го дня 1763 года», то есть день учреждения.

В 1771 году при этом Воспитательном доме был учрежден известным своими причудами и странностями Прокофием Акинфиевичем Демидовым[28] Родильный институт. Демидов на это учреждение прислал Бецкому 200 000 рублей.

Когда Демидов в 1772 году посетил Воспитательный дом, то опекунский совет поднес последнему золотую медаль и благодарственное свидетельство, до сих пор сохраняющееся в портретной галерее дома; оно написано на пергаменте и украшено миниатюрною живописью, превосходно исполненною академиком Козловым. По поводу этого посещения было напечатано тогда в «Московских ведомостях» стихотворение под заглавием «Вывеска к жилищу Прокофия Акинфиевича Демидова». Вот начало этого стихотворения:

Демидов здесь живет,Кой милосердия пример дает,Свидетель в томНесчастным дом.

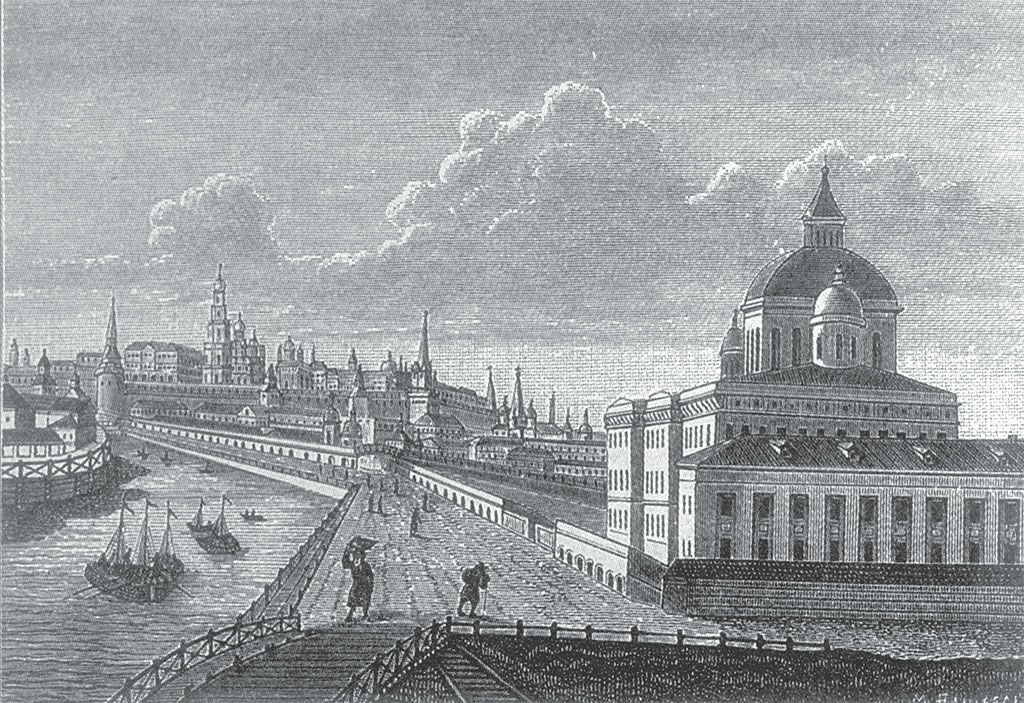

Воспитательный дом в Москве

С гравюры начала XIX столетия

Польщенный таким приемом, Демидов подарил Воспитательному дому большой каменный дом свой, находившийся в Донской улице, в приходе церкви Риз-Положения.

Несмотря на внимание и почет, которые опекунский совет постоянно оказывал Демидову, последний своими причудами и дурачествами немало причинял ему огорчений и очень часто приводил это почтенное учреждение «в недоумение». Так, например, узнав, что опекунский совет крайне нуждается в деньгах, обещал сперва дать взаймы 20 000 рублей, но вместо денег прислал в него четыре скрипки по числу членов: Вырубова, Умского и князей Голицына и Гагарина.

В другой раз, в 1780 году, когда совет по приказанию Бецкого препроводил к Демидову оба его бюста, мраморный и бронзовый, с тем чтобы он взял для себя один из них, то Демидов их не принял и отослал при следующем отзыве: «От Московского Воспитательного дома объявлено мне, чтобы я от господ опекунов взял бюст, и за оное приношу нижайшую благодарность, а паче за милость его высокопревосходительства Ив. Ив. Бецкого. В третьем году, когда я был в Питере у Ивана Ивановича, при мне сделан гипсовый бюст, а сказывал он, что многим мраморные делаются и потому мне ненадобно; о чем с моею благодарностью хошь сие, хошь напишите высокопочтенному совету, а паче Ивану Ивановичу, в оное не входит и мне не пишет, какой из того план хочет сделать? Для того ли, что живущий мой дом, по смерти моей, считаться будет к Воспитательному дому? Я же скоро умру и об этом его превосходительству сказывал. Он смеялся: кто прежде умрет? И так, с высокопочитанием и моею преданностью остаюсь»[29].

Демидовым выстроены также примыкающие к квадрату постройки «Корделожи».

После Демидова и другие стали приносить свои пожертвования в кассу Воспитательного дома. Так, 3 марта 1774 года, ночью, от неизвестного прислано было к Бецкому письмо с препровождением в особом ящике десяти тысяч рублей, половина золотом, а другая ассигнациями; как письмо, так и ящик запечатаны были печатью, изображающею солнце, освещающее шар земной, с надписью: non sibi, sed populi[30].

Письмо было написано по-французски. В нем неизвестный благотворитель между прочим говорит: «Не спрашивайте меня, государь мой, об моем отечестве; я произведен на свет не в сей обширной империи, но отечеству моему должен я только рождением, а России обязан тысячею несравненно превосходнейших выгод».

Сверх 10 000 рублей, доставленных при этом письме, неизвестный благотворитель обещал прислать в другой срок, 29 июня 1774 года, еще 20 000 рублей и в третий срок, 3 октября, также 20 000 рублей.

Это пожертвование вызвало со стороны Бецкого самую оживленную переписку с заявлением глубокой благодарности благотворителю, напечатанной в то время в прибавлении к «С.-Петербургским ведомостям».

Прокофий Акинфиевич Демидов

С портрета, принадлежащего Н. И. Путилову

В числе воспитанников этого благотворительного заведения каждый год выпускается несколько с фамилиею Гомбургцевых – последняя дается питомцам по следующему случаю. В 1767 году, в августе 31-го, в полдень было подано привратнику дома неизвестным лицом запечатанное письмо с надписью: «Императорского Воспитательного дома высокопочтенным господам членам совета в Москве», в средине конверта было письмо, извещающее, что покойная светлейшая ландграфиня и наследная принцесса Гессен-Гомбургская Настасья Ивановна, урожденная княгиня Трубецкая, вручила сей неизвестной сумму денег с завещанием употребить ее на пользу бедных; с 1755 года сумма эта, отданная в рост, составила уже 10 000 рублей и представляется теперь в совет на содержание из процентов сей суммы на вечные времена стольких воспитанников, сколько позволит сумма процентов. Совет исполнил волю благодетельной завещательницы и содержимых двадцать воспитанников назвал Гомбургцами.

В 1767 году для управления этим благотворительным заведением был учрежден Опекунский совет. В этом году Екатерина II неожиданно посетила заведение и в память своего посещения положила в кружку богатый вклад и двухлетнему питомцу Никите пожаловала 300 червонцев. Сам Бецкой Воспитательному дому принес в дар в разное время 162 995 рублей. Памятники трудов и заслуг Бецкого не ограничились одной Москвой; в Петербурге он посвятил лучшие свои годы на попечение общества благородных девиц (Смольный монастырь).

Бецкой родился в Стокгольме в 1704 году; князь И. Ю. Трубецкой был отцом его, мать была шведка, баронесса Вреде. Трубецкой вступил в брак во время своего плена, при жизни своей первой жены. С восшествием Екатерины II Бецкой является в числе первых сановников императрицы. И. И. Бецкой достиг маститой старости, умер девяноста трех лет от роду. Бецкой очень любил сельское хозяйство; на террасе дома его был устроен висячий сад, где он разводил шелковичных червей на листьях тутовых деревьев. В кабинете Бецкого была устроена по китайскому образцу духовая печь, в которой он посредством пара выводил из яиц цыплят.

Беганье последних около него служило для него большим развлечением и обращало его мысли к другим птенцам, о призрении которых он так много потрудился. Вообще воспитывать безродных была его страсть; из числа таких его питомцев был и известный некогда обер-полицеймейстер Петербурга и впоследствии сенатор Иван Савич Горголи. Этот Горголи был образцом рыцаря и франта. Никто так не бился на шпагах, никто так не играл в мячи, никто не одевался с таким вкусом, как он. Он первый начал носить высокие тугие галстуки на щетине, прозванные его именем «горголиями». В 1808 году его посылали с каким-то поручением к Наполеону, бывшему тогда в Байоне, и по приезде оттуда его назначили санкт-петербургским обер-полицеймейстером. По природе он был очень добрый и давал много воли своим подчиненным. Вскоре по его назначении явилось в городе стихотворение, которое оканчивалось следующим двустишием:

Как не любить по доброй волеИвана Савича Горголи.Когда это стихотворение попалось на глаза Горголи, то он, улыбнувшись, добавил:

А то он вам задаст же соли…Горголи был женат на одной из воспитанниц И. И. Бецкого.

Глава II

Моровая язва. – Общая паника на улицах столицы. – Мортусы. – Воспоминания Страхова. – Бегство главнокомандующего из Москвы. – Народный бунт. – Убийство архиепископа Амвросия. – П. Д. Еропкин. – Приезд князя Г. Г. Орлова в Москву. – Суд над убийцами архиепископа. – Несколько анекдотов из жизни графа Орлова. – Отъезд Орлова за границу. – Торжества 1773 года. – Триумфальные ворота. – Фельдмаршал Румянцев. – Случай с ним в молодости. – Характер его. – Дом Суворова в Москве. – Награды Румянцеву. – Несколько анекдотов из жизни Румянцева.

В 1771 году Москву посетило ужасное бедствие – в январе месяце в столице открылась страшная моровая язва. Занесена была чума в Москву войском из Турции; врачи предполагали, что ее впервые завезли вместе с шерстью на суконный двор, стоявший тогда у моста, за Москвою-рекою.

Здесь с 1 января по 9 марта умерло 130 человек; следствие открыло, что на празднике Рождества один из фабричных привез на фабрику больную женщину с распухшими железами за ушами и что вскоре по привозе она умерла. Чума с быстротой переносилась из одного дома в другой; самый сильный разгар чумы в Москве продолжался четыре месяца: август, сентябрь, октябрь и ноябрь. Жители столицы впали в уныние, сам главнокомандующий, граф Салтыков, бежал из Москвы в свою деревню; в городе в это бедственное время не было ни полиции, ни войска; разбои и грабежи стали производиться уже явно среди белого дня.

По словам очевидца Подшивалова, народ умирал ежедневно тысячами; фурманщики[31], или, как их тогда называли, «мортусы», в масках и вощаных плащах длинными крючьями таскали трупы из выморочных домов, другие поднимали на улице, клали на телегу и везли за город, а не к церквам, где прежде покойников хоронили. Человек по двадцати разом взваливали на телегу. Трупы умерших выбрасывались на улицу или тайно зарывались в садах, огородах и подвалах.

Вот как описывает это страшное время П. И. Страхов, профессор Московского университета, бывший еще гимназистом; брат его состоял письмоводителем в Серпуховской части при особо назначенном на это время смотрителе за точным исполнением предохранительных и карантинных мер против заразы. Этот Страхов жил у Серпуховских ворот и от отца своего имел приказ непременно доставлять каждое утро записочку, сколько вчерашний день было умерших во всей Москве, а Страхов-гимназист каждое утро обязан был ходить к брату за такими записочками. Прямая и короткая дорога была ему туда и назад по Земляному валу чрез живой Крымский мост.

«Вот бывало, – говорит он, – я в казенном разночинском сюртуке из малиноваго сукна с голубым воротником и обшлагами на голубом же стамедном подбое, с медными желтыми большими пуговицами и в треугольной поярковой шляпе, бегу от братца с бумажкою в руке по валу, а люди-то из разных домов по всей дороге и выползут и ждут меня, и лишь только завидят, бывало, и кричат: дитя, дитя, сколько? А я-то лечу, привскакивая, и кричу им, например: шестьсот, шестьсот, и добрые люди, бывало, крестятся и твердят: слава Богу, слава Богу! Это потому, что накануне я кричал семьсот, а третьего дня восемьсот! Смертность была ужасная и росла до сентября так, что в августе было покойников чуть-чуть не восемь тысяч, в сентябре же хватило за двадцать тысяч, в октябре поменьше двадцати тысяч, а в ноябре около шести тысяч»[32].

Отец Страхова еще на Святой неделе принял самые строгие меры предосторожности. На дворе своем, у ворот, разложил костры из навоза и поручил сыну-гимназисту, чтобы ни день, ни ночь не допускал их гаснуть; заколотил наглухо ворота, калитку запер на замок и ключ отдал ему же, строго-настрого приказав всех приходивших, не впуская во двор, опрашивать и впускать в калитку не иначе, как старательно окуривать у костра.

«Далее, – говорит Страхов, – наш приход весь вымер до единого двора, уцелел один наш двор; везде ворота и двери были настежь растворены. В доме нашего священника последняя умерла старуха; она лежала зачумленная под окном, которое выходило к нам на двор, стонала и просила, ради Бога, испить водицы. В это время батюшка наш сам читал для всех нас правила ко Святому Причащению, остановился и грозно закричал нам: „Боже храни, кто из вас осмелится подойти к поповскому окну, выгоню того на улицу и отдам негодяям“, так тогда называли мортусов, то есть колодников, приставленных от правительства для подбирания мертвых тел по улицам и на дворах. Окончив чтение, сам он вынул из помела самую обгорелую палку, привязал к ее черному концу ковш, почерпнул воды и подал несчастной».

Уголь и обгорелое дерево тогда было признано за лучшее средство к очищению воздуха. Первая чумная больница была устроена за заставой в Николоугрешском монастыре. Вскоре число больниц и карантинов в Москве прибавилось, также были предприняты и следующие гигиенические меры: в черте города было запрещено хоронить и приказано умерших отвозить на вновь устроенные кладбища, число которых возросло до десяти, затем велено погребать в том платье, в котором они умерли. Фабрикантам на суконных фабриках было приказано явиться в карантин, не являвшихся же приказано было бить плетьми; сформирован был батальон сторожей из городских обывателей и наряжен в особые костюмы. Полицией было назначено на каждой большой дороге место, куда московским жителям позволялось приходить и закупать от сельских жителей все, в чем была надобность. Между покупщиками и продавцами были разложены большие огни и сделаны надолбы, и строго наблюдалось, чтобы городские жители до приезжих не дотрогивались и не смешивались вместе. Деньги же при передаче обмакивались в уксус.

Но, несмотря на все эти строгие меры, болезнь переносилась быстро. Так, один мастеровой из села Пушкина, испугавшись моровой язвы, отправился к себе в деревню, но ему хотелось купить жене обновку, и он купил в Москве для нее кокошник, который впоследствии оказался принадлежавшим умершей от чумы. Все семейство мастерового умерло быстро, а затем и все село лишилось обитателей. Точно таким образом вымер и город Козелец от купленного в Чернигове кафтана.

Архиепископ Амвросий Зертис-Каменский

С портрета, принадлежащего Н. Д. Быкову

Как мы уже выше говорили, паника в Москве настолько была сильна, что бежал даже московский главнокомандующий граф Петр Семенович Салтыков (известный победитель Фридриха II при Кунерсдорфе) в свое подмосковное имение Марфино; вместе с ним выехали губернатор Бахметев и обер-полицеймейстер Ив. Ив. Юшков. За оставление своего поста граф был императрицею уволен.

После него чумная Москва подпала под деятельный надзор генерал-поручика Еропкина; последнему именным указом было приказано, чтоб чума «не могла и в самый город С.-Петербург вкрасться», и от 31 марта велено было Еропкину не пропускать никого из Москвы не только прямо к Петербургу, но и в местности, лежащие на пути; даже проезжающим через Москву в Петербург запрещено было проезжать чрез московские заставы. Мало того, от Петербурга была протянута особая сторожевая цепь под начальством графа Брюса.

Цепь эта стягивалась к трем местам: в Твери, в Вышнем Волочке и в Бронницах. Но, несмотря на все заставы и меры, предпринимаемые полицией, чума все более и более принимала ужасающие размеры – фурманщики уже были не в состоянии перевозить всех больных, да и бо́льшая часть из них перемерла; пришлось набирать последних из каторжников и преступников, приговоренных уже к смерти.

Для этих страшных мортусов строили особые дома, дали им особых лошадей, носилки, крючья для захватывания трупов, смоляную и вощаную одежду, маски, рукавицы и проч. Картина города была ужасающая – дома опустели, на улицах лежали непогребенные трупы, всюду слышались унылые погребальные звоны колоколов, вопли детей, покинутых родными, и вот в ночь на 16 сентября в Москве вспыхнул бунт. Причина бунта, как говорит Бантыш-Каменский[33], была следующая. В начале сентября священник церкви Всех Святых (на Кулишках) стал рассказывать будто о виденном сне одного фабричного: последнему привиделась во сне Богородица, которая сказала, что так как находящемуся на Варварских воротах ее образу вот уже более тридцати лет никто не пел молебнов и не ставил свечей, то Христос хотел послать на Москву каменный дождь, но Она умолила Его и упросила послать на Москву только трехмесячный мор. Этот фабричный поместился у Варварских ворот, собирал деньги на какую-то «всемирную свечу» и рассказывал свой чудесный сон.

Толпы народа повалили к воротам, священники бросили свои церкви, расставили здесь аналои и стали служить молебны. Икона помещалась высоко над воротами – народ поставил лестницу, по которой и лазил, чтоб ставить свечи; очень понятно, что проход и проезд был загроможден. Чтобы положить конец этим сборищам, весьма вредно действующим при эпидемиях, митрополит Амвросий думал сперва убрать икону в церковь, а собранную на нее в поставленном там сундуке немалую сумму отдать на Воспитательный дом. Но, не решаясь лично взять на себя ответственность, он посоветовался с Еропкиным; последний нашел, что брать икону в смутное время небезопасно, но что сундук можно взять, и для этого послал небольшой отряд солдат с двумя подьячими для наложения печатей на сундук.

Народ, увидя это, закричал: «Бейте их! Богородицу грабят! Богородицу грабят!» Вслед затем ударили в городской набат у Спасских ворот и стали бить солдат. Архиепископ Амвросий, услыхав набат и видя бунт, сел в карету своего племянника, жившего также в Чудовом монастыре, и велел ехать к сенатору Собакину; последний со страху его не принял, и от него владыко поехал в Донской монастырь.

Мятежники кинулись в Кремль, многотысячная толпа была вооружена и неистово вопила: «Грабят Богородицу!» Толпа ворвалась в Чудов монастырь и накинулась на все: в комнатах и в церквах рвала, уничтожала и кощунствовала; вслед за тем были разбиты чудовские погреба, отдаваемые внаймы купцу Птицыну, – все вино было выпито. Между тем Амвросий, видя себе неизбежную гибель, просил у Еропкина, чтобы он дал ему пропускной билет за город. Вместо билета Еропкин прислал ему для охраны его особы одного офицера конной гвардии, но пока закладывали для Амвросия лошадей, толпа ворвалась в Донской монастырь. Амвросий, предчувствуя свою гибель, отдал свои часы и деньги племяннику своему, находившемуся при нем все время, и велел ему искать спасения, а сам пошел в церковь, одев простое монашеское платье; увидев, что толпа черни стремится в храм, Амвросий приобщился Святых Тайн и затем запрятался на хорах церкви.

Бунтовщики кинулись в алтарь и стали всюду искать свою жертву. Они не щадили ничего, опрокинули престол. Увидя, что хоры заперты, они отбили замо́к и кинулись туда, и там, не найдя Амвросия, хотели сойти, как какой-то мальчик заметил ноги и платье несчастного мученика и закричал: «Сюда! сюда! Архиерей здесь!» Толпа с яростью накинулась на невинную жертву и потащила его из храма. Здесь, выведя его в задние ворота к рогатке, ему сделали несколько вопросов, на которые он ответил, и, казалось, слова архипастыря тронули многих, как вдруг из соседнего монастырского кабака выбежал пьяный дворовый человек г. Раевского, Василий Андреев, и закричал: «Чего глядите вы на него? Разве не знаете, что он колдун и вас морочит?» Сказав это, он первый ударил невинного страдальца колом в левую щеку и поверг его на землю, а затем и остальные изверги накинулись на несчастного архиепископа и убили его.

По словам биографа Амвросия, тело его лежало на улице весь день и ночь. На месте, где убит был архиепископ, в память этого прискорбного случая был воздвигнут каменный крест. Убийцы, покончив с Амвросием, кинулись было к Еропкину, который жил на Остоженке, в доме, где теперь коммерческое училище[34], но тот уже в это время вызвал стоявший в тридцати верстах от Москвы великолуцкий полк, принял над ним начальство и отправился с ним в Кремль.

Выехав из Спасских ворот, он увидел, что вся площадь была покрыта народом. Еропкин подъехал к бунтовщикам верхом вместе с своим берейтором и стал их уговаривать разойтись, но толпа кинулась к Кремлю, кидая в Еропкина каменьями и поленьями; одно из них попало ему в ногу и сильно ушибло. Видя, что увещания не действуют, Еропкин, поставив перед Спасскими воротами два орудия, приказал стрелять холостыми зарядами в народ. Толпа, увидя, что убитых нет, закричала: «Мать крестная Богородица за нас!» – и кинулась к Спасским воротам. Тогда Еропкин приказал зарядить картечью, и на этот раз грянул выстрел, оставивший многих убитых и раненых.