Полная версия

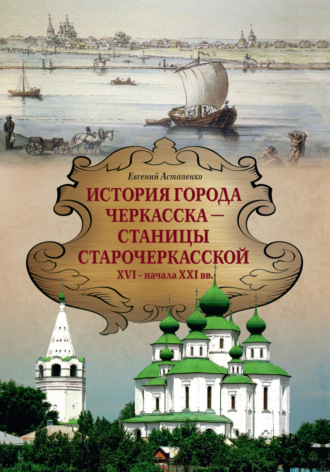

История города Черкасска – Станицы Старочеркасской XVI – начала XXI вв.

Известный донской историк Евграф Савельев считал казаков особым народом и выводил их предков из необозримых глубин истории – от этрусков через скифов, сарматов, гуннов, хазар и славян.[36]

Русский историк П.П. Сахаров, внесший немалый вклад в изучение истории Дона, отмечал, что возникновение казачества – «явление не из старых», но не ранее XVI столетия, и что в этнически разнородной среде казачества преобладали русские».[37]

Основная мысль этого историка— превращение мирных русских промысловиков в воинов-казаков и поселение их на Дону в 40 гг. XVI века. У П.П. Сахарова можно видеть характерные для историографии того времени высказывания о существовании «расовой ненависти» к татарам в XVI в., что противоречит многим фактам приёма в казаки татар и других народов. В то же время Сахаров использовал более широкую источниковую базу, нежели его предшественники. Благодаря этому он дал аргументированную критику идеи выживания древне славянского населения на Дону до XVI в. и нерусского происхождения казаков.[38] П.П. Сахаров высказал идею двух «ветвей» образования казачества: рязанско-мещерской (донской) и северской (донецкой).

В то же время в работах П.П. Сахарова есть неточности. Он явно идеализировал раннее казачество. Однако ему, безусловно, были известны факты разбойных нападений казаков на купеческие суда, шедших по Волге. П.П. Сахаров мотивировал это существованием т. и. «воровской части донцов», которых он назвал люмпен-пролетариатом».[39] Кроме того, он преувеличил численность населения Дона в середине XVI века, считая, что к 1549 г. здесь было множество «станиц, зимовищ, городков, разбросанных по донецким, оскольским и донским дебрям».[40]

Таким образом, споры между российскими и донскими историками по вопросу о происхождении казачества в дореволюционной историографии были острыми. Исследователи поставили многие вопросы, касающиеся не только происхождения казачества, но и такие, как вопрос о времени появления казаков, этническом составе, предпосылках заселения Дона. Однако разрешены они не были. Причины здесь можно назвать следующие: отсутствие объективного подхода к решению этих проблем, многие авторы руководствовались своими интересами и политическими амбициями; разрешение этих вопросов возможно только на основе более глубокого поиска и изучения новых источников и их объективного анализа. Кроме того, отсутствовали исследования, которые охватывали бы всю историю казачества. Оставалось много спорных вопросов.

В послереволюционный период изучением истории Дона занимались советские историки и исследователи казачьего зарубежья, белой эмиграции.

«Основание Войску Донскому было положено тюркскими народами (Сары-Азман), – считал казачий историк зарубежья Н.П. Буданов. – Кроме того, среди донских казаков было много черкесов, оставшихся на Дону, а также днепровских черкес, которые в отношении Москвы считали себя иноземцами. Было немало и калмыков».[41] Историю казаков Буданов рассматривает как стремление Московского государства установить над ними протекторат.

Донской историк Ис. Ф. Быкадоров предков донских казаков выводил из черкасов, алан, чигов, хазар, славян и других народов «Казакии», уточняя, что «происхождение донских казаков от населения Тмутараканского княжества – Казакии устанавливается историческими данными».[42] И добавляет, что «казаки представляли из себя отдельную от великорусской народность, имевшую единство лишь в религии и языке».[43]

В середине XII века в Центральной и Восточной Азии проживали племена, носившие наименование «казачьих орд». Наиболее значительная из них занимала земли от Байкала до Ангары. В китайских хрониках они именовались «хакасами», что, как считал историк казачьего зарубежья А.А. Гордеев, по исследованию европейских ученых, равнозначно слову «казак». По запискам, оставленных современниками, «хакасы», или «казаки» принадлежали к индоиранской расе. Они были белокуры и светловолосы, высоки ростом, с зелено-голубыми глазами, храбры, горды и в ушах носили кольца.[44]

«История происхождения казаков, – отмечал А.А. Гордеев, – до настоящего времени составляет один из неразрешённых вопросов. Среди различных теорий о происхождении казаков как более достоверную можно принять ту, что казачьи поселения были образованы вне пределов России и в условиях, от нее независимых. Казачество возникло на основе бытовых условий, сначала отдельными лицами или группами, а затем дружинами, впоследствии превратившихся в племенные образования, хранившие свои бытовые казачьи особенности, а также и свое название – казаки».[45]

Для зарубежного казачьего историка XX столетия А.К. Ленивова неоспоримым является «наличие существования казаков, как казачьего народа уже в эпоху, связанную с нахождением половцев-куманов в степной полосе юго-востока Европы в 12–15 столетиях».[46]

По мнению ГВ. Губарева и А.И. Скрылова, «казаки— народность, образовавшаеся в начале нашей эры, как результат генетических связей между туранскими племенами скифского народа Кос-Сака (или Ка-Сака) и Приазовских Славян Меото-Кайсаров с некоторой примесью Асов-Аланов или Танаитов (Донцов)».[47]

Белоэмигрантский историк С.Г. Сватиков считал, что «земля Донская на протяжении всей своей истории была особым государственным образованием – республикой. До 1614 года эта республика была полностью независимой, с 1614 года— вассальным по отношению к России государством. С 1671 года, после принятия донскими казаками присяги на верность царю, войско Донское вошло в состав России на правах автономии при сохранении некоторых признаков государственности и республиканского строя. В XVIII веке государственность Дона была уничтожена Петром I после подавления Булавинского восстания».[48] Однако Дон вспомнил о своей вольности «в период развала Российской государственности в 1917–1920 гг.».[49]

После Октябрьской революции резко сократилось число исторических изданий. Многие учёные, не принявшие новую власть, вынуждены были эмигрировать за границу. Вместе с тем советские историки проделали немалую работу в изучении различных проблем истории донского казачества. Основой советской историографии являлось материалистическое понимание исторического процесса, в основе которого лежала смена общественно-экономических формаций. Донское казачество рассматривалось как типичное явление феодального общества.

Советские историки в 20–30 гг. XX столетия рассматривали историю донского казачества с позиций марксизма-ленинизма. Большое влияние на их работы оказывали труды академика М.Н. Покровского, который считал казаков русскими крестьянами, которые бежали из центральных районов России на Дон в период усиления помещичьей эксплуатации.[50]

Большое распространение в этот период получила теория торгового капитализма, согласно которой казаки являлись орудием реакционной политики царских властей. Казачество быстро становится «наемным войском торгового капитала Московского государства в XVI–XVII вв. по генезису, социальной сущности и историческому значению».[51] В дальнейшем казачество не рассматривалось как явление, связанное с торговым капиталом. Подчёркивается, что казаки были порождены феодальным строем.[52]

В 40 гг. среди историков стало распространяться мнение о казаках как о бродниках. Б.Д. Греков и А.Ю. Якубовский полагали, что происхождение бродников было обусловлено теми же причинами, что и уход крестьян на Дон, т. е. бегством от феодалов.[53]

При этом большинство учёных полагало, что появление донского казачество относится к периоду не ранее I половины XVI в., связывая это утверждение с массовым бегством крестьян из центральных районов России и усилением крепостничества. Некоторые исследователи данной проблемы рассматривали происхождение донского казачества как сдерживающего фактора в борьбе России с внешним врагом (с Турцией), начиная с середины XVI в.[54]

Известный советский и российский ученый, профессор, член-корреспондент РАЕН А.П. Пронштейн считал, что до XVII в. Дон – это вассальная по отношению к Московскому государству республика, а со II половины XVII в. стали складываться предпосылки для наступления Московского правительства на самостоятельность войска Донского.[55]

Академик М.Н. Тихомиров полагал, что стремление крестьян уходить на юг было обусловлено экономической причиной. Увеличение численности населения «толкало на расширение запашки, но рутинное средневековое землевладение не могло заметно расширяться в условиях плохой земли и обилия лесов и болот».[56] Впрочем, говорить о начале развития земледелия в XVI в. у казаков не приходится. Вместе с тем получила распространение промысловая деятельность: рыболовство, охота.

В конце 80 – начале 90 гг. XX в. заметно возрос интерес к изучению истории донского казачества. Это было связано с процессом его возрождения, а также исследования проблем казачества, которые не получили полного изучения. Попытки создания таких исследований предприняли многие учёные.[57]

В это же время выходят в свет труды Л.Н. Гумилёва.[58] По его мнению, казачество существовало на Дону начиная с XIII в. Предками их он считал «этнос бродников, потомков православных хазар, усвоивших русский язык, ставший обиходным, и православие, принятое еще в IX в.».[59] Этот этнос сохранялся под властью Орды, а в XVI в. потомки бродников принимали в свою среду пришельцев с Руси, т. к. нуждались в пополнении своей численности. Труды Л.Н. Гумилёва, безусловно, заслуживают внимания, поскольку он ставит много новых вопросов, таких как социальный состав уходивших из Руси населения и этнический состав казаков в XVI в., их занятия.

В последние годы высказана точка зрения о массовом продвижении на Дон русского населения в XVI в., когда «не отдельные личности, но целые семьи и селения со всем своим скарбом – крепостные крестьяне и холопы, бобыли и «гулящие люди», посадские из самых разных городов и сел России устремились на Юг и Юго-восток. К 20–30 гг. XVI века многие казачьи городки стояли по правобережным притокам Дона – Хопру, Медведице».[60] Но каких-либо серьёзных доказательств по этому поводу не приводится.

Интерес представляет собой коллективная монография учёных Ростовского университета. Книга снабжена приложением, содержащим основные биографические сведения о донских атаманах и знаменитых людях земли донской, казачьи диалекты и выражения.[61] Данная работа была первоначально задумана как обобщающий очерк истории донского казачества. Однако авторы признают тот факт, что время такого очерка ещё не наступило. В книге освещаются наиболее важные проблемы истории Дона: происхождение и становление казачества в качестве самостоятельной социальной общности, взаимодействие казаков с Московским государством, участие в войнах и революциях. Специальная глава посвящена культуре Дона. В работе использованы результаты исследований дореволюционных, советских и зарубежных историков, а также современные новации и интерпретации ряда актуальных проблем истории донского казачества.

Истории донского казачества в XVI–XVII вв. посвящено исследование Н.А. Мининкова.[62] Основу данной работы составляет широкий круг архивных и опубликованных источников, часть которых вводится в научный оборот впервые.

Автор рассматривает вопросы происхождения казачества, этнический состав, появление казачьих поселений, политическое устройство, характер взаимоотношений войска Донского с Москвой.

Проблемам историографии и источниковедения Донского края посвящена монография профессора А.И. Агафонова.[63] Автор подробно рассматривает деятельность органов власти и управления, научных и общественных организаций, частных лиц и создателей различных видов и типов источников, раскрывает их взаимосвязь и информационные возможности, приемы и принципы исследования.

Подводя итог анализу исторической литературы по вопросу о происхождении донского казачества, можно сделать следующие выводы:

по вопросу о происхождении казачества среди исследователей не было, нет и, вероятно, никогда не будет общей точки зрения. Автор считает, что, опираясь на известные исторические документы, по этому поводу можно полагать, что до начала и середины XVI столетия на Дону проживало малочисленное местное население, влачившее жалкое существование. Новый толчок к его развитию дали многочисленные потоки беглого люда из центральных районов России, из Украины, где к середине XVI столетия резко усилился процесс закабаления простого люда. Это были смелые, храбрые, «пассионарные» люди, которые, слившись с немногочисленным местным населением, и дали начало тому молодецкому люду, который вскоре стал известен под именем донских казаков. Исторические документы не позволяют назвать их отдельным народом, поскольку это были, в основном, представители славянства, прежде всего русские и малороссияне. Возникновение казачества в XVI в. являлось закономерным результатом развития России, в ходе которого происходит становление самодержавной власти и усиление крепостничества.

Глава 2

«Старый Черкасск» в исторической литературе

Теперь обратимся к историографии темы и сделаем хронологический обзор статей и монографий по истории города Черкасска – станицы Старочеркасской.

Первые краткие сведения о городе Черкасске мы встречаем в «Разыскании о Доне, Азовском море, Воронеже и Азове (с некоторыми сведениями о казаках), учиненные по повелению Петра Великого вице-адмиралом К. Крюйсом 1699 году и поднесенные царевичу Алексею Петровичу».[64]

Одним из первых донских историков данной темы коснулся А.П. Ри-гельман, написавший раздел «О первоначальном построении казаками на Дону города Черкасска…»[65] В этой книги многократно встречаются сведения об истории Черкасска.

Небольшой очерк об истории города Черкасска опубликовал известный донской историк В.Д. Сухоруков.[66] В данном труде В.Д. Сухоруков доказывает, что Черкасск был основан запорожскими казаками-черкасами не ранее как в самом конце XVI или в начале XVII вв. Он проследил также рост числа станиц города с 70 гг. XVII до н. XVIII вв. В.Д. Сухоруков уделил внимание развитию органов казачьего самоуправления на Дону, считая, что в XVIII в. начинаются изменения в управлении войском: прекращение работы войсковых Кругов, назначение атаманов царями. Однако В.Д. Сухоруков не называет причин, побудивших Московское правительство принять такие ограничения в казачьем самоуправлении. С 1775 года войско Донское начинает управляться в гражданских делах общими государственными законами.[67] Одной из причин переноса столицы из Черкасска в Новочеркасск Сухоруков называет постоянные наводнения. Даже когда в 1801 году французский инженер А.Л. де Романо сделал насыпь вокруг Черкасска, правительство все же настояло на своем – перенести донскую столицу на новое место..[68]

Статья о станице Старочеркасской приводится Афанасием Щекатовым, в которой даются общие исторические сведения о ней[69] О возникновении Черкасска говорится следующее: «Когда турецкое войско в 1569 году ходило под Астрахань, то в оное время царем Иоанном Васильевичем призван был с Днепра князь Михайло Вишневецкий с 5000 запорожских казаков, которые соединясь с поселенными на Дону, великую победу на сухом пути и на море над турками одержали, и таким образом без оных черкасских казаков, большая часть, оставшись на Дону в 1570 г., построили совокупно с Донским сей город, в коем и жили долгое время без жен, как запорожцы».[70]

Историк В. Броневский дает краткую историческую справку о Черкасском городке периода 1570–1744 гг.[71] Точное время, когда город стал столицей, Броневский не называет. Но, по всей видимости, полагает историк, «что оное случилось в исходе XVI столетия или в первых годах царствования Михаила Федоровича».[72] В. Броневский говорит о появлении первых церквей у казаков в царствование Алексея Михайловича. В Черкасске появляется первая соборная церковь Воскресения в 1671 г, к которой был прикован цепями С.Т. Разин. В 1706–1719 гг. построен первый каменный Воскресенский храм. Но В. Броневский не упоминает о первой Воскресенской церкви 1652 г. Кроме того, автор говорит о существовании в н. XVIII в. нескольких черкасских храмов: Св. апостолов Петра и Павла, Св. Николая и Преображения. Но что это были за церкви: каменные или деревянные, В. Броневский не упоминает.

Краткие исторические сведения о г. Черкасске можно встретить у многих авторов XIX в. Эти сведения носят, в основном, отрывочный, неполный характер и не охватывают всех наиболее значимых проблем истории донской столицы.[73]

Самый крупный знаток истории станицы Старочеркасской в XIX столетии Г.А. Левицкий, священник Старочеркасского Воскресенского собора, написал своё исследование «Старочеркасск и его достопримечательности». Это, пожалуй, самая объёмная и подробная дореволюционная история Черкасска – станицы Старочеркасской. В 1906 году эта работа Г.А. Левицкого была выпущена отдельной книгой.[74] Кроме того, Левицкий написал ещё одну статью о Старочеркасске – «Старочеркасские находки и клады».[75]

Донской историк Иван Попов опубликовал свою статью «В старом гнезде казачества (Старочеркасске)».[76] Она представляет собой практическую ценность в настоящее время, когда началось восстановление старинного Ратного кладбища, точные захоронения атаманов на котором указаны в статье И. Попова. Довольно подробная статья по истории станицы Старочеркасской была опубликована известным знатоком истории донских станиц И.М. Сулиным в трёх номерах газеты «Донские епархиальные ведомости» за 1890 год.[77]

В 1807 году в Милане было напечатано в двух томах на французском языке сочинение А.Л. де Романо, военного инженера, находившегося с 1795 по 1803 гг. на русской службе, выполнявшего различные поручения русского правительства. В 1802–1803 гг. де Романо участвовал в гидротехнических работах по регулированию стока р. Дон и предохранению г. Черкасска от наводнений. Затем был отозван в Петербург, откуда выехал во Францию на службу в штаб Наполеона Бонапарта.

В 1896 году сокращённый вариант перевода сочинения А.Л. де Романо издал М. Калмыков. Сочинение де Романо делится по содержанию на три части. Первая из них – это научный трактат о том, что в древности Каспийское, Азовское и Черное моря соединялись между собой. Во второй части автор изучает проект регулирования для свободного стока весенней воды и подробно описывает произведённые им в 1802 году инженерные работы с целью предохранить Черкасск от ежегодных наводнений. Третья часть представляет собой очерки о 1) происхождении казаков, 2) климате, 3) промыслах, торговле, 4) населении и органов управления. Говоря о достоверности своих сведений, де Романо в предисловии говорит об этом так: «Прожив год среди донцов, я имел возможность изучить их в самой колыбели, почерпнуть сведения о них из самого источника; я первый смею думать, сообщаю о них достаточно подробные данные».[78]

В заключение своих очерков автор делает общий вывод о том, что «донское казачество угнетено бедностью, тогда как богатство сосредоточено в руках нескольких десятков счастливцев, которые владеют крестьянами, лучшими землями и т. д. – словом в их руках все достояние края и власть». И далее де Романо говорит о том, что следовало бы держаться закона Петра Великого, который предоставил в общее пользование все угодья. Если бы последние периодически разделялись между казаками сообразно с заслугами каждого и по числу членов в семье, масса донского населения, «эта соль, этот нерв казачества, благословила бы правительство», а «при другой администрации, при назначении людей просвещенных, почетных, твердых, непоколебимых, область переродилась бы и достигла бы благосостояния, от которого теперь она еще далека».[79]

Однако перевод М. Калмыкова скрывает особенности авторского повествования, не является точным, имеются пропуски текста, сокращения и неточности. Французский оригинал сочинения де Романо состоит из 349 страниц, включает три карты бассейна р. Дон с обозначением населенных пунктов, гидрографического описания Дона (состояние водных ресурсов, условий и режима использования путей для безопасного проведения судов), план Черкасска с указанием церквей, административных и жилых домов.

И. Артинский, А. Кириллов, А. Филонов достаточно полно осветили в своих работах распространение образование в Черкасске. Они показали в развитии систему учебных заведений.[80] Безусловно, центральное место среди этих авторов занимает А. Кириллов, написавший немало статей по истории народного образования на Дону в XVIII–XIX вв. Его исследования опирались на различные источники: актовый материал, делопроизводственные документы из архивов Донской и Воронежской духовных консисторий. А. Кириллов обстоятельно осветил организацию и материальное обеспечение учебного процесса, преподавания дисциплин, охарактеризовал состав учителей и директоров первых учебных заведений.[81]

Главным камнем преткновения в развитии просвещения на Дону, по мнению Кириллова, являлось отсутствие или низкий уровень подготовки преподавателей, что объяснялось использованием казаков и чиновников на военной и административной службе.

Опубликованные А. Кирилловым статьи и материалы показывают, что Войско Донское и Московское правительство уделяли серьезное внимание вопросам образования на Дону, в первую очередь в Черкасске. Сословная политика в области образования давала свои результаты. Доказательством могут служить документы о казаках, отправляемых в Харьковский и Московский университеты. Кроме того, следует учитывать большую заинтересованность казаков в получении знаний. Необразованный казак не мог рассчитывать на повышение по службе, и тем более на присвоение офицерского звания.

Краткие сведения по истории Черкасска можно найти у известного донского писателя, атамана и генерала П.Н. Краснова.[82] П.Н. Краснов считает, что Войско Донское перешло из Раздорского городка в Черкасск, основанный казаками-запорожцами. Шесть станиц образовало новый городок: две Черкасских, запорожских станицы, четыре донских: Средняя, Павловская, Прибылянская и Дурновская.

В своей работе П.Н. Краснов уделяет внимание вопросу переноса донской столицы. По его мнению, главной причиной переноса города является низменное местонахождение Черкасска, «скученность построек, невозможность раздвинуть границы города в стороны, постоянные убытки от наводнений обратили внимание атамана Платова, и он решил перенести главный город войска на другое место».[83] Подходящими местами для города были признаны: Аксайская станица, Черкасские горы, Бирючий Кут. Многим нравилась Аксайская станица. Но Платов выбрал урочище Бирючий Кут. Во время закладки нового города у временной деревянной часовни, на месте нынешнего Вознесенского собора, атаман М.Н. Платов и епископ Воронежский и Черкасский вложили серебряную доску с надписью: «Город войска Донского, именуемый Новый Черкасск, основан в царствие Государя императора и Самодержца Всероссийского Александра Первого, лета от Рождества Христова 1805 года, мая 18 дня, который до сего существовал двести тридцать пять лет при береге Дона на острове, от сего места прямо на юг, расстоянием в двадцати верстах, под названием Черкасск»,[84] т. е. П.Н. Краснов считает, что Черкасск ведёт свою историю с 1570 года.

В капитальном труде «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» имеется довольно обширный исторический очерк о станице Старочеркасской.[85] Историко-географические данные о городе Черкасске – станице Старочеркасской – приводит в своем исследовании историк В.В. Богачёв.[86]

При рассмотрении истории Воскресенского собора использовано исследование Л.В. Богаевского.[87] Автор осветил процесс строительства каменного собора в 1706–1719 гг., описание икон, представленных внутри храма, и драгоценностей, украшавших иконостас. Но он не смог установить, кто является автором икон и время их написания. Не даёт никакой информации о росписях в алтарной части собора.

Краткий очерк об истории станицы Старочеркасской дан Г.В. Губаревым.[88]Материалы этого очерка составитель взял из статьи М.А. Миллера «Старый город Черкасск».

Небольшой исторический очерк Л. Шолохова «Станица-музей» увидел свет в 10-м номере журнала «Дон» за 1957 год.

Статья «Разжалованный город» написана донским историком В.И. Кулишовым.[89] Автор рассматривает многие вопросы истории донской столицы. Большое внимание уделил строительству крепостных сооружений. Сделал вывод о том, что Черкасская крепость в XVII–XVIII вв. представляла собой грозное сооружение, что казаки обосновались на этом месте и не собирались его оставлять. Новым материалом в этой статье является архитектурный анализ исторических памятников станицы Старочеркасской. По мнению В.И. Кулишова, курени появляются на Дону во II половине XVII в., когда жизнь казаков приобрела более оседлый характер. Дошедшие до нас курени относятся ко II половине XIX в. По сравнению с древними куренями, почти не имевшими украшений, они богато декорированы накладной и сквозной резьбой. В.И. Кулишов рассматривает длительный путь развития казачьего жилища – от бедных землянок с глинобитными полами до многокомнатного дома. В своей работе он, ссылаясь на Н.Ф. Лаврского, делает вывод о том, что в каменной архитектуре Черкасска XVIII в. сплелись формы украинского барокко – народного творчества, впитавшего архитектурные формы Польши и Галиции, – с формами московской архитектуры.