Полная версия

Что от нас скрывает школа?

– Выразить прямо сейчас, либо сразу обидчику, либо проработав на стороне: побить тарелки, покричать в лесу.

– Применить одну из техник разотождествления: техника «заземления», аффирмации либо визуализации.

– заземление: встать на пол, поднять руки вверх и широко улыбнуться. Т.о. мы обманываем мозг, стимулируя выброс гормонов радости.

– аффирмации: неоднократное повторение фраз «уйди туда, откуда пришло», или «стерто – сторто-стерто» помогает переключиться с эмоциональной «жвачки» и успокоиться.

– при визуализации нужно представит образ эмоции и заместить на противоположный.

Техники направлены на выход из эмоционального состояния. Чтобы проработать чувства, необходимо рассказать о них в доверительной обстановке, в этом поможет простая схема:

– Рассказать о ситуации, используя только факты (т.е. совершенные действия без их интерпретации).

– Описать, что для вас это значит.

– Описать свои личные чувства в связи с этой ситуацией.

– Предложить решение проблемы, которое вам подойдет.

– Достигнуть договоренности.

Такой рассказ содержит только «я-сообщения» и не содержит оценок о противоположной стороне. Так же это можно описать в письме.

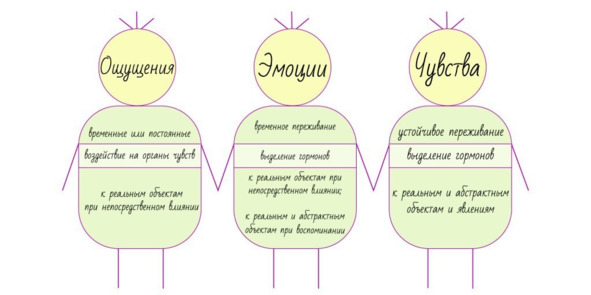

Резюме. На схеме 3 изображены три брата, которые всегда держатся друг за друга и не способны действовать самостоятельно. Стоит понимать, что все процессы организма тесно связаны между собой и их разделение схематично и создано лишь для того, чтобы облегчить наше понимание этих процессов. Работа нервных клеток, выброс гормонов, реакция мозга и многие другие процессы действуют практически одновременно. Находясь в кондитерском магазине наши обонятельные рецепторы отправляют сигналы в мозг, возникает моментальная эмоция неудовлетворенности, которая порождает чувство счастья/несчастья/голода в зависимости от контекста и все это происходит практически одновременно. Новость или реклама, услышанная по телевидению в сопровождении тревожной музыки, может вызвать подавленное настроение на весь день из-за гормонов, поступивших в кровь (сигнал – слух – ассоциации – гормоны – общее самочувствие). Поэтому не так просто, но важно понимать, что и почему мы чувствуем.

3.2 Внимание, любопытство, интерес, увлечение, призвание

Внимание – это направленность сознания на определённый объект, сосредоточенность мысли, зрения или слуха на чем-либо.

Внимание – это свойство психики, особая сторона всех психических процессов. Т.е. человек не может быть занят вниманием отдельно.

Внимание человека может быть направлено на прошлое (он вспоминает что-то), настоящее (он воспринимает что-то, размышляет о чем-нибудь), будущее (человек мечтает). Чем сильнее человек сосредоточен на одном объекте, тем меньше замечает другие объекты. И. П. Павлов выразил это в законе индукции нервных процессов. Согласно этому закону, любой возникающий в коре полушарий очаг возбуждения вызывает торможение окружающих участков. Т.е., возбуждение никогда не распространяется равномерно по всей коре.

Для сильного внимания характерны:

– всматривание, прислушивание;

– задерживание лишних движений, неподвижности;

– поверхностное и редкое дыхание (человек слушает или смотрит, «затаив дыхание»).

Внимание может возникнуть без усилий и сознательного намерения человека (непроизвольное внимание). Такое внимание зависит от внешнего раздражителя (сильный звук, яркий свет и др.). Так же это внимание может вызываться нашими интересами. Важно, чтобы при этом предмет нам был знаком, но содержал в себе нечто новое для нас, удовлетворял наши желания (например, желание узнать/получить что-то конкретное).

Когда человек прилагает усилия, чтобы направить внимание на что-либо, возникает произвольное внимание. Это внимание поддерживается импульсом изнутри, поддерживается внутренней речью и направлено на результат.

Концентрация внимания. Наилучшее сосредоточение внимания достигается в спокойной обстановке, в уединении и тишине, когда отсутствуют всякие сильные отвлекающие (переключающие внимание на себя) раздражители. Если таких условий в данной ситуации достичь не удается, сосредотачиваться придется, применяя усилие.

Свойства внимания.

– устойчивость внимания – непрерывное сосредоточение на одном предмете или действии в течение продолжительного времени возникает при проделывании активной работы либо наблюдением за активным объектом. Неподвижный объект или наша пассивность ослабляют внимание.

– объём внимания – количество объектов, которые можно охватить одним действием зависит от нашей способности группировать составляющие в один объект (например группировка букв в слова).

– распределение внимания – способность одновременно направлять внимание на несколько разных действий, достигается с помощью доведения разных процессов до автоматизма. Хорошим примером такого навыка является вождение, когда навыки работы с самим автомобилем доведены до автоматизма и водитель может следить за обстановкой на дороге, знаками, разметкой.

– переключение внимания – быстрое осмысленное переключение внимания с одного объекта на другой. Такие задачи постоянно встают перед лётчиком, шофёром, машинистом поезда, когда необходимо моментально реагировать на неожиданное раздражение. Проблема с переключением и распределением внимания называется рассеянностью, когда человек либо не способен сконцентрироваться на решаемой задаче, либо наоборот, чрезмерно сконцентрирован и не может переключиться на другие задачи.

Любопытство – это потребность в новой информации, проявление этой потребности на поведенческом уровне.

Любопытство в самой древней его форме – ориентировочный рефлекс. Эту врожденную программу описал академик И. П. Павлов, назвав рефлексом «Что такое?». В средний мозг безостановочно поступают сигналы от сетчаток глаз и улиток внутреннего уха, и нейроны четверохолмия (верхней части среднего мозга) непрерывно сравнивают их с информацией, полученной 0,1 – 0,2 секунды назад. Если фиксируется какое-то изменение, включается ориентировочный рефлекс: мы поворачиваемся на звук или картинку, приводя зрительную и слуховую системы в положение, которое позволит узнать об источнике изменений больше.

Бывает и так, что интерес к чему-либо вступает в конкуренцию со страхом или ленью (реакциями экономии сил).

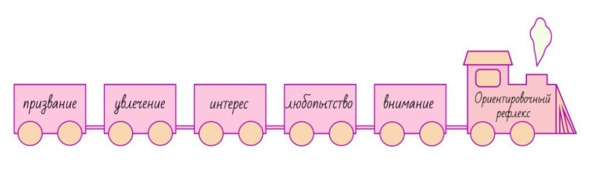

На схеме вы видите, что контакт между средой обитания и ориентировочным рефлексом «что такое?» никогда не прекращается и идет постоянная актуализация взаимосвязи поведения организма с окружающей средой. Как только меняется среда обитания (естественная и виртуальная), меняется и поведение.

Любопытство человека является эффективным инструментом процесса образования. В начальной школе детям характерна любознательность, но система образования ничего не делает для того, чтобы эту потребность поддерживать на первоначальном уровне. Оценивание детей опирается только на знание фактов, что в эпоху интернета является не актуальным. Доступ к материалу теперь занимает секунды, зато для обработки информации необходимо системное мышление и творческий подход, на которые массовое образование не обращает внимания.

Любопытство – неотъемлемое качество людей, которые занимаются наукой. Открытия делают ученые, которые мыслят не шаблонно, которые разрывают алгоритмы. Для этого необходимо уметь задавать себе много вопросов, смотреть на обыденное с разных ракурсов и искать новое в старом, вырабатывать в себе поисковое поведение.

Любопытство – это врожденная потребность к познанию нового, благодаря которой человек адаптируется к окружающей обстановке, быстро корректирует свое поведения в меняющейся ситуации.

Павлов верно обозначил ориентировочный рефлекс рефлексом «что такое?». Это определение легче запомнить, чем научные термины и он ярко указывает на недостаток образовательной системы. По факту то, что сейчас происходит в массовой образовательной системе – это ослабление исследовательского поведения. Надо понимать, что любопытство может легко превратиться в страх и лень – реакции экономии сил. Обучающемуся надо давать простую информацию, чтобы поддерживать интерес к учебе и сложную, чтобы в обучении был прогресс. С любопытством так же не все просто. Если полученная информация долго не дает своих плодов, т.е. мы не видим ее применения на практике, то любопытство переходит в лень, ведь затраченные ресурсы не принесли результата, а значит надо экономить силы. Особенно это отразится на мужской половине человечества, которая больше склонна к получению осязаемого результата. Любопытство может перерасти и в страх, если у ребенка вызывают стыд за непонимание предмета или угрожают плохими отметками. И в этой части больше будут страдать девочки, более ранимые по своей натуре. В любом случае, любопытство превратить в лень или страх можно для любого человека.

Так же существует проблема любопытства во взрослом возрасте. Она возникает из-за того, что с наработкой опыта и достижений мы начинаем избегать негативных событий. Наши действия становятся направленными на сохранение спокойствия и защиту предсказуемых программ, а не на поиск необычного и радости от новых достижений. Таким образом, мы теряем психологическое богатство, которое является составляющим нашего счастья на одном уровне с благополучием и ощущением собственной значимости.

В данном случае стоит сознательно подходить к пониманию того, что для нас является «безопасным» и что на самом деле экономит нам силы, поскольку «привычное = безопасное» является скорее ловушкой нашего сознания. Исследовательская модель поведения дает больше преимуществ не только для индивида, но и для человечества в целом.

Интерес – это внимание, возбуждаемое по отношению к кому-либо или к чему-либо важному, полезному.

Интерес более устойчив, чем любопытство. Если любопытство является кратковременным и в момент сигнала человек решает, что это такое, то интерес – это уже знакомое, определенное явление, на котором задерживается внимание. Любопытство возникает при влиянии в первую очередь ощущений, тогда как интерес уже включает эмоции, чувства. Интерес является двигателем нашего непроизвольного внимания.

Увлечение – занятие, всецело поглощающее внимание, воображение, чувства.

Как видите, увлечение – это уже занятие, а занятие часто подразумевает воображение. Таким образом, наша цепочка складывается в такую последовательность:

Ориентировочный рефлекс – внимание – любопытство – интерес – увлечение – призвание

Призвание – склонность, внутреннее влечение к какому-либо делу, профессии.

Конечно, для призвания необходимо обладать способностями, но, как вы заметили, до того как опознать свое призвание, необходимо пройти путь от отриентировочного рефлекса до увлечения и только затем понять, что это призвание ваше. Если у вас есть занятие, которым вы способны заниматься забыв обо всем: о времени, о еде, и это может приносить людям пользу, значит, это ваше призвание. Но как быть, если вы не знаете, в чем ваше призвание? В этом случае необходимо уделить внимание и время на исследование. Начать необходимо с общего у всех людей, левого и правого полушария и понять, кто вы в большей степени технический специалист или творческая личность? Затем разбивать области знаний на меньшие и меньшие части, пока не найдете то, что вас может привлечь. Вникнув в особенносте специальностей, вы сможете понять, чему вы готовы посвятить свое время.

Резюме. В этой главе мы рассмотрели движущую силу нашего познания. Это длинная цепочка, которая начинается с рефлекса, непроизвольной реакции нашего организма и оканчивается делом нашей жизни. Одно от другого отделяет время, посвященное процессу. Чем больше времени и внимания мы уделяем делу, тем продуктивнее наши действия и качественнее результат.

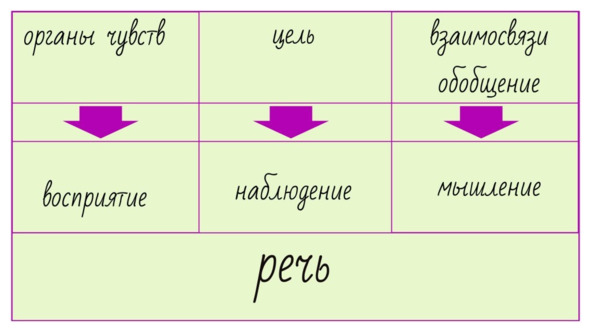

3.3 Восприятие, наблюдение, мышление, речь

Восприятие – это психический процесс отражения предметов или явлений действительности, воздействующих в данный момент на наши органы чувств, включающий в себя понимание и осмысление на основании предыдущего опыта.

В зависимости от анализатора восприятия делят на:

– зрительные

– слуховые

– двигательные

– кожные

– вкусовые

– обонятельные

Восприятие заключается в смысловой группировке отличительных свойств для конкретного объекта, при этом формируется целостный образ этого объекта, а так же понимание его отличительных качеств. Значение прошлого опыта является ключевым для восприятия. Осмысленное восприятие называют узнаванием. Оно бывает неспецифическим и специфическим.

– неспецифическое – когда мы можем определить, к какой категории предметов принадлежит данный объект.

– специфическое – когда мы узнаём именно индивидуальные черты данного предмета или человека.

Типы восприятии:.

– объективное, когда человек воспринимает объект беспристрастно, не приписывая объекту качеств, не свойственных ему, видит таким, какой он есть.

– субъективное, когда человек с помощью воображения создает качества, несвойственные объекту, видит таким, каким ему хочется его видеть.

Иллюзия – это неправильное, искажённое восприятие.

Зрительные иллюзии разного рода, например, иллюзия контраста, переоценка верхней части фигуры, перенесение свойств целой фигуры на отдельные части её, кажущееся изменение направления линии и искажение формы фигуры под влиянием направления других линий, мы можем наблюдать как в книгах с головоломками, так и в естественной среде. Например, не понимая, какую иллюзию создает прозрачный водоем, искажая объекты, можно попасть в неприятную ситуацию, зацепившись за ветку, находящуюся в воде.

В иллюзиях большое значение может иметь наше понимание, осмысливание видимых нами линий и фигур. В некоторых случаях оно может вызывать иллюзию, в других – уничтожать её.

Истинность восприятия проверяется практикой. Изучение различных иллюзий восприятия вскрывает причины, вызывающие в отдельных случаях искажённое, неправильное восприятие предметов. А знание этих причин помогает бороться с неправильным восприятием, исправлять ошибки восприятия.

Мы можем достраивать и логические иллюзии, работая с информацией. Например, мы можем создавать полярный мир или наоборот, чересчур обобщать. Полярный мир формируется, когда мы впадаем в крайности, т.е. не замечаем множество значений. Чрезмерное обобщение так же происходит из-за недостаточного количества данных. Чтобы работать с информацией, нам необходимо достаточное количество данных для обработки. Индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение, типология и эксперимент (о них в главе «Методология, метод, техника, технология»), помогут обработать данные и избавится от иллюзии.

Наблюдение – это преднамеренное, планомерное восприятие, предпринимаемое с какой-либо определённой целью.

Для качественного наблюдения важным является:

– предварительные знания наблюдающего о наблюдаемом объекте;

– ясная постановка задачи;

– систематичность и планомерность;

– словесная формулировка результатов наблюдения.

В отличие от восприятия, при наблюдении ведущую роль играет работа второй сигнальной системы (речь).

Мышление – это процесс опосредствованного познания вещей и явлений действительности, решение сложной задачи посредством ряда соображений, обобщённое познание действительности.

Или, мышление – это процесс отражения общих свойств вещей и нахождения закономерных связей и отношений между вещами, это процесс обобщённого и опосредствованного познания действительности.

Благодаря мышлению мы можем знать то, чего непосредственно не наблюдаем и даже предвидеть ход событий и последствия действий.

И. П. Павлов в своем учении о двух сигнальных системах указывает на физиологический механизм мышления – образование временных связей во второй сигнальной системе, опирающихся на связи в первой сигнальной системе.

Например, врач на основании осмотра больного может судить о состоянии внутренних органов, недоступных непосредственному наблюдению. Механик по характерному звуку может обнаружить поломку. Осознание взаимосвязей между объектами и явлениями дает возможность делать конкретные выводы.

Вторая сигнальная система (речь) является орудием мышления, она позволяет передавать сообщения друг другу, и дала возможность создать науку. При этом она неразрывно связана с первой сигнальной системой и нуждается в конкретных образах, чтобы составить для себя определенное понятие.

Понятие – это форма мышления, в которой отражаются общие существенные свойства предметов и явлений, их связи с другими предметами и явлениями.

Основные мыслительные процессы:

– обобщение – выявление черт предметов и явлений, одинаково свойственных им всем.

– абстракция – мысленное отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей предмета или явления с целью выделения существенных, закономерных признаков. В результате обобщения, которое осуществляется с помощью абстракции, мы получаем уже не образ, а отвлечённую мысль.

– анализ – определение состава и свойств предметов и явлений путем разложения их на более простые элементы.

– синтез – метод исследования явлений действительности в их единстве и целостности, о взаимодействии их частей.

Благодаря мышлению мы решаем поставленные перед нами задачи. Понимание взаимосвязей между предметами и явлениями помогает правильно формулировать вопрос и находить ответ на него. В ходе мыслительного процесса происходит работа с формированием предположений, их подтверждением либо опровержением. Все эти процессы неразрывно связаны с речью и отображаются в умственных процессах. Критичность, гибкость ума, быстрота и широта мысли позволяет эффективно решать задачи.

Резюме. В этой главе мы выстроили взаимосвязь между восприятием, которое является отражением окружающего мира в нашей психике, наблюдением, которое добавляет в этот процесс целенаправленность. Мышлением, способным выстроить сложные взаимосвязи между явлениями, и речью, без которой мы не способны описать наши восприятия и наблюдения, выстроить цепочку умозаключений в мыслительном процессе.

4. Воображение, мечта

«Мне кажется, каждый человек должен учиться с детства

находиться в одиночестве. Это не значит быть одиноким.

Это значит – не скучать с самим собой».

А. ТарковскийВоображение – это мысленное представление об объектах и явлениях, которые мы не воспринимали непосредственно, создание новых образов на основе материала прошлых восприятий.

Воображение является продуктом прошлого опыта, сохраненного в памяти, но в отличие от представления может не требовать непосредственного восприятия. Например, человек может вообразить себе жару Африки или холод Сибири ни разу не побывав там, но получив информацию опосредованно, из книг, фильмов, картин. Воображение всегда перерабатывает данные, которые доставляются ощущениями и восприятиями. «Из ничего» воображение не творит, оно работает благодаря аналогии с чем-то.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.