Полная версия

Преступление и наказание

В целом с наступлением XX века оценку «Преступления и наказания» как одного из главных романов в мировой литературе уже ничто не могло поколебать, хотя в этом веке у Достоевского были серьезные ненавистники (Бунин: «Ненавижу вашего Достоевского! ‹…› Он все время хватает вас за уши и тычет, тычет, тычет носом в эту невозможную, придуманную им мерзость, какую-то душевную блевотину»; Набоков: «Убийца и блудница за чтением Священного Писания – что за вздор! ‹…› Это низкопробный литературный трюк, а не шедевр высокой патетики и набожности»). Роман стал предметом множества интерпретаций – литературоведческих, психоаналитических{10}, религиозных и, конечно, театральных и кинематографических. Он больше 20 раз экранизировался в разных странах; первой кинопостановкой стал немой фильм Василия Гончарова (1909, не сохранился). Из советских и российских экранизаций нужно отметить фильм Льва Кулиджанова (1969). Некоторые режиссеры, признавая за сюжетом Достоевского культурную архетипичность, перенесли действие в другие страны или в современность. Например, так поступил Аки Каурисмяки, для которого вольная экранизация Достоевского стала полнометражным дебютом.

Кто такая старуха-процентщица?

Для петербуржца 1860-х старуха-процентщица – вполне узнаваемый типаж. Мелкое ростовщичество (как сейчас сказали бы, микрозаймы) стало в это время очень распространенным явлением: обитатели трущоб, верхних этажей доходных домов, рабочие, студенты, чиновники – все жили бедно. «Только в одном номере… “Ведомостей С.-Петербургской полиции” за 1865 г. помещено одиннадцать объявлений об отдаче денег на проценты под различные залоги», – сообщает комментатор «Преступления и наказания»{11}. Условия выкупа залогов были суровыми, но свою старуху Достоевский делает нетипично скаредной: она «дает вчетверо меньше, чем стоит вещь» и удерживает проценты вперед («по гривне в месяц с рубля», то есть 10 процентов). Благодаря такой оборотистости она, вдова бедного чиновника (коллежского регистратора или коллежского секретаря – Достоевский путается в показаниях), сколачивает неплохой капитал: полиция находит в ее квартире около полутора тысяч рублей, да еще чуть больше трехсот уносит оттуда Раскольников. Молва приписывает ей еще большее богатство («может сразу пять тысяч выдать»).

Ростовщичеством занимались не обязательно старухи. Сам Достоевский еще в 1840-х был вынужден прибегать к услугам «одного отставного унтер-офицера, бывшего прежде приемщиком мяса у подрядчиков во 2-м Сухопутном госпитале и дававшего деньги под заклад». Сосед Достоевского в те годы, врач Александр Ризенкампф, писал: «Понятно, что при этой сделке Федор Михайлович должен был чувствовать глубокое отвращение к ростовщику. Оно, может быть, припомнилось ему, когда, столько лет спустя, он описывал ощущение Раскольникова при первом посещении им процентщицы»{12}.

Старуха появляется в романе именно потому, что она стара, заживает чужой век, скоро умрет и убийство лишь приблизит ее конец. Судя по всему, на Достоевского здесь повлиял роман Бальзака «Отец Горио». Вот отрывок из черновика Пушкинской речи[13] Достоевского:

У Бальзака в одном романе, один молодой человек, в тоске перед нравственной задачей, которую не в силах еще разрешить, обращается с вопросом к (любимому) своему товарищу, студенту, и спрашивает его: «Послушай, представь себе, – ты нищий, у тебя ни гроша, и вдруг где-то там, в Китае, есть дряхлый, больной мандарин, и тебе стоит только здесь, в Париже, не сходя с места, сказать про себя: умри, мандарин, и за смерть мандарина тебе волшебник [пошлет] сейчас миллион и никто этого не узнает, и главное, он ведь где-то в Китае, он мандарин все равно, что на Луне или на Сириусе, – ну что, захотел бы ты сказать – умри, мандарин, чтоб сейчас же получить этот миллион?»

Бальзак, в свою очередь, заимствует эту моральную дилемму у Шатобриана. Другой литературный источник образа процентщицы – старая графиня из «Пиковой дамы», которая вместо богатства приносит Германну сумасшествие.

Впрочем, у старухи-процентщицы мог быть один вполне конкретный, не литературный прототип – тетка писателя, купчиха Александра Куманина. Она была очень богата, но все свои деньги завещала «на украшение церквей и поминовение души»{13}, отказав в помощи осиротевшим детям Михаила Достоевского, брата писателя. Вспомним, что и Алена Ивановна свои деньги завещала монастырю. Достоевский имел основания быть благодарным тетке (она деньгами способствовала его поступлению в Инженерное училище), но впоследствии его тяготил вопрос о «куманинском наследстве». В последний раз он говорил об этом с сестрой Верой: та просила его отказаться от своей доли в куманинском имении в пользу ее детей. Достоевского этот тяжелый разговор так потряс, что у него пошла горлом кровь, а через два дня он скончался. В истории семьи писателя есть еще один макабрический отзвук «Преступления и наказания»: в 1893 году была убита другая сестра покойного Достоевского, Варвара Карепина, отличавшаяся, по воспоминаниям, «патологической скупостью». Убийцами оказались дворник Карепиной и его дальний родственник.

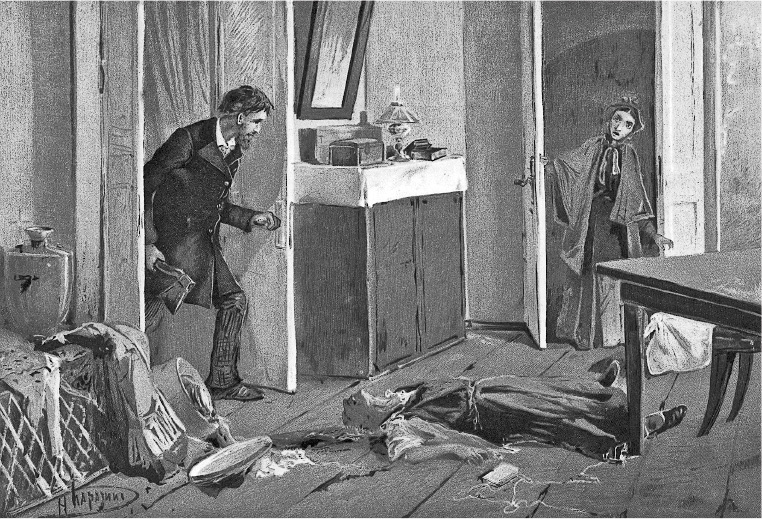

Николай Каразин. Иллюстрация к «Преступлению и наказанию». 1893 год[14]

Сколько человек убил Раскольников?

Этот вопрос может показаться странным: ясно же, что двух. Но стоит вспомнить, что Лизавета, сестра старухи-процентщицы, «поминутно была беременна», а из черновых редакций «Преступления и наказания» следует, что беременна она была и в момент убийства: в одной редакции Настасья рассказывает, что погибший ребенок был «лекарский», зачатый от доктора (то есть от Зосимова), а в другой сообщается совсем шокирующая подробность: «А ведь ее ж потрошили. На шестом месяце была. Мальчик. Мертвенький». По одной из версий, на исключении этого места настоял публикатор романа Михаил Катков.

Если не считать нерожденного ребенка, который в конце концов не попал в итоговый текст, мы помним, что Раскольников настаивает: убив старуху, он символически убил себя. «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!..»

Впрочем, и себя Раскольников убил не окончательно: в конце концов в остроге он, лишившись уничтожавшей его гордости, «воскресает». Однако еще одна жертва в его деле все же есть: это мать Раскольникова, Пульхерия Александровна, которая не выдерживает потрясений, связанных с судьбой сына, и умирает через несколько месяцев после его ареста.

Что означают имена героев романа?

Фамилия Раскольникова говорит о его происхождении из старообрядческого («раскольничьего») рода – и, разумеется, намекает на топор, орудие убийства в «Преступлении и наказании». Более того, инициалы Родиона Романовича Раскольникова – Р. Р. Р. – напоминают топоры даже визуально, не исключено, что это намек на совершенные героем убийства (старухи, Лизаветы и ее нерожденного ребенка – или, если ребенка не было, на символическое убийство себя самого). Имя Родион означает «житель Родоса», а Роман – «римлянин»; таким образом, в имени героя трижды закодирована чужесть, отдельность. Примечательно, что убивший в 1865 году топором двух старух грабитель Герасим Чистов был старообрядцем – раскольником; скорее всего, это повлияло на выбор фамилии для героя Достоевского.

Другие имена и фамилии в романе тоже значимы. В жизни несчастных Мармеладовых нет никакой сладости – в этой фамилии звучит горькая насмешка{14}, зато имя Соня, то есть София, апеллирует к «стихии высшей мудрости, которая, согласно народным верованиям, скрыта от “мудрецов”, но зато открыта чистым сердцем “детям” и блаженным духом»{15}. Заурядная фамилия Лужин, стоит нам узнать поближе этого героя, наводит на ассоциации с грязной лужей; в свою очередь, фамилия Разумихина помимо явно семинарского происхождения обличает его «положительность».

Мужской цилиндр. 1870-е годы. Раскольников носит «циммермановскую» (то есть купленную в магазине Циммермана) шляпу – до неприличия изношенный цилиндр[15]

Фамилия Свидригайлов происходит от имени литовского великого князя Свидригайло, но с князем этого персонажа ничто не связывает. Достоевский, судя по всему, запомнил эту фамилию по журналу «Искра»: в 1861 году там был опубликован фельетон о некоем чиновнике особых поручений Свидригайлове – «человеке темного происхождения, с грязным прошедшим», «личности отталкивающей, омерзительной для свежего честного взгляда, вкрадчивой, вползающей в душу» – все сходится.

Наконец, фамилия еще одного, совсем эпизодического, персонажа – портного Капернаумова, в чьей квартире нанимает комнату Соня, – отсылает к Евангелию: в галилейском Капернауме проповедовал и совершал чудеса Христос, а рядом с Капернаумом находился город Магдала – родина раскаявшейся блудницы Марии Магдалины, с которой очевидным образом сопоставляется Соня. Еще одно значение слова «капернаум» в русском языке времен Достоевского – кабак, притон; это отражает амбивалентность и Сони, и петербургского дна, на котором можно вдруг увидеть путь к спасению.

Какие психологические предпосылки были к преступлению раскольникова?

Ставить диагнозы литературным персонажам – рискованное занятие, но многое о психологическом состоянии Раскольникова можно сказать определенно. Попытки проанализировать «Преступление и наказание» с точки зрения медицины делались: психиатр Андрей Петрушин вообще считает роман Достоевского точной историей болезни, которую можно сверять с академическим «Руководством по психиатрии»{16}. В работе Петрушина можно встретить термины «шизоидная акцентуация», «аутизация», «синдром Кандинского – Клерамбо», «ментизм»; все это, по мнению врача, складывается в картину шизофрении или, мягче, шизотипического расстройства. Различные попытки определить расстройство героя есть и в самом романе. На суде над Раскольниковым защита прибегает к «новейшей модной теории временного умопомешательства»; до этого родные Раскольникова, друг Разумихин, даже следователь Порфирий Петрович постоянно подозревают у него «горячку», «белую горячку» – эти слова встречаются и в авторских репликах, и в замечаниях критиков романа. Но белая горячка – обиходное название алкогольного делирия, а алкоголизмом Раскольников отнюдь не страдает. Его болезненную раздражительность, сменяющуюся апатией, можно приписать неврастении, которая связана с переутомлением и полуголодным образом жизни (единственный врач в романе, Зосимов, так и говорит – с поправкой на просторечие Разумихина: «Нервный вздор какой-то, паек был дурной, говорит, пива и хрену мало отпускали, оттого и болезнь»). Но обостренное чувство гордости сюда, пожалуй, уже не вписывается.

Раскольников бросается из крайности в крайность: сначала хочет спасти от приставаний девочку на бульваре, потом бросает: «Пусть его позабавится»; сначала отдает Мармеладовым все деньги, потом укоряет себя: «Тут у них Соня есть, а мне самому надо»; перед убийством продумывает такую деталь, как петля для топора под пальто, а затем совершает одну оплошность за другой. Японский исследователь Достоевского Кэнноскэ Накамура пишет, что Раскольников «пребывает в жестокой депрессии»{17}. В поведении героя легко заметить параноидальные черты, его реакции резки и импульсивны, хотя и проникнуты ощущением моральной правоты: мать Раскольникова явно опасается своего сына, когда просит его не судить поспешно о Лужине и объясняет, почему не рассказала о том, что к Дуне приставал Свидригайлов. В «наполеоновской» теории, конечно, можно углядеть признаки мегаломании; Порфирий Петрович употребляет и термин XIX века «мономания».

Достоевский не любил, когда его называли психологом, и «к современной ему психологии – и в научной и в художественной литературе и в судебной практике… относился отрицательно»{18}. Страдания, «нерешенность» души в его прозе – не предмет медицинского анализа; Раскольников в той же мере исключителен, в какой и является человеком вообще. Разумеется, его психика до крайности расшатана, и в этом состоянии болезненная идея преступить закон, нарушить людские установления становится для него важнее, чем какие-либо материалистические мотивы. Его будто несет к цели, к роковому поступку; жизнь дает ему возможности подсознательно подыскать себе оправдание. В книге о Достоевском Виктор Шкловский относит к таким возможностям встречу с Мармеладовым: «Пьяненький оказался человеком, затоптанным жизнью; он связан с судьбой Раскольникова не только тем, что Родион видит его и его семью, но и тем, что негодование за участь семьи Мармеладова на время помогает Раскольникову снять с себя бремя раскаяния»{19}.

В первоначальном замысле Достоевского основным мотивом преступления было желание обеспечить мать и сестру. Но затем, по мере усложнения образа Раскольникова, деньги уходят на второй план (хотя письмо от матери, еще больше подогревшее взвинченное состояние героя, конечно, сыграло роль в его решении). Главным становится желание переступить через себя, через социальный запрет, полагаемый естественным; слово «преступление» здесь приобретает буквальный смысл, высвобождает свою внутреннюю форму. Нужно вспомнить, что по всему роману разбросана система «триггеров», случайностей, которые обусловливают действие, «двойников», которые словом или делом копируют Раскольникова. Например, вполне возможно, что он не решился бы на убийство, если бы не подслушал в трактире еще одного студента, говорившего о той же самой старухе-процентщице:

– Позволь, я тебе серьезный вопрос задать хочу, – загорячился студент. – Я сейчас, конечно, пошутил, но смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь?

– Ну, понимаю, – отвечал офицер, внимательно уставясь в горячившегося товарища.

– Слушай дальше. С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, – и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощию посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленьице тысячами добрых дел?

Раскольникова чрезвычайно волнует, что студент высказывает «такие же точно мысли», которые мучат его самого. «Этот ничтожный, трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела» – и, вполне возможно, дело как раз в том, что Раскольников не мог стерпеть конкуренции. Наполеоном, который ценой жизни ничтожной старухи сотворит величайшее добро, достигнет истинного величия и, главное, посмеет презреть людские установления, мог быть только он, а не какой-то другой студент.

В чем состоит теория Раскольникова и при чем тут Наполеон?

О теории Раскольникова мы узнаём сначала со слов Порфирия Петровича, потом из объяснений главного героя. За несколько месяцев до убийства старухи и ее сестры Раскольников написал статью о «психологическом состоянии преступника в продолжении всего хода преступления». Главной, однако, в статье была мысль, «пропущенная намеком»: люди делятся на «обыкновенных» и «необыкновенных», и необыкновенным, исключительным людям можно простить преступления, если цель оправдывает средства:

…Если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан… устранить этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству.

В описании этой теории легко увидеть критику революционеров, которые оправдывают жертвы на пути к светлому будущему такой же «арифметикой»{20}. Но Раскольников идет дальше: выясняется, что дело уже не в открытиях и не в пользе человечества, а единственно во власти, в праве попирать законы «обычных» людей. Воплощением человека, который посмел «наклониться и взять» власть, становится в глазах Раскольникова Наполеон Бонапарт.

В этом нет ничего удивительного: Наполеон был главным титаном XIX века, и не случайно в сумасшедших домах было много людей, воображавших себя Наполеонами. Французским императором восхищались романтики, в том числе и русские, невзирая на войну 1812 года. Наполеон и после смерти оставался в европейском сознании героем, поверженным титаном. В 1840–1860-е выходит многотомный труд историка и политика Адольфа Тьера «История Консульства и Империи», посвященный, по сути, не просто обелению, а возвеличению Наполеона – именно с этой трактовкой будет спорить Лев Толстой в «Войне и мире» (романе, который пишется в то же время и печатается в том же журнале, что «Преступление и наказание»). Достоевский подходит к критике Наполеона с другой стороны, чем Толстой. Исторический Наполеон остается только символом. Раскольников в конце концов сам упирается в вопрос романтики и романтизации, сравнивая свое преступление с наполеоновскими войнами: «А! не та форма, не так эстетически хорошая форма! Ну я решительно не понимаю: почему лупить в людей бомбами, правильною осадой, более почтенная форма?»

Достоевский умел сочетать в своих романах «вечные вопросы» со злободневностью. В 1860-е на слуху всего мира было имя другого Наполеона – императора французов Наполеона III, который явно видел себя духовным наследником своего дяди. Общим кумиром двух императоров был еще один великий властитель – Юлий Цезарь, о котором Наполеон III написал книгу. В этой книге он высказал мысли, близкие к теории Раскольникова:

Когда необыкновенные дела свидетельствуют о величии гениального человека, то приписывать ему страсти и побуждения посредственности – значит идти наперекор здравому смыслу. Не признавать превосходства этих избранных существ, которые от времени до времени появляются в истории подобно блестящим метеорам, разгоняющим мрак своего века и озаряющим будущее, – значит впадать в самое крайнее заблуждение.

Книга Наполеона III в России горячо обсуждалась – как и другая книга, из которой могла вырасти теория Раскольникова: «Единственный и его собственность» Макса Штирнера{21}. Немецкий философ объявлял высшей ценностью человека его собственное «я» – в угоду которому можно и нужно попирать любые моральные нормы. Книга Штирнера была хорошо известна в России и входила в условную «библиотечку нигилиста»; несмотря на то что о знакомстве Достоевского с ней нет достоверных сведений, многие исследователи считают это влияние доказанным{22}.

Раскольников и сам признается, что свою статью написал «по поводу одной книги», – но к формулированию теории его явно привели не одни только книжные размышления. В реальности его мучит раздвоение: с одной стороны, он ищет человеческого участия и хочет делать другим добро, с другой – одержим идеей собственной исключительности. И эта вера в исключительность приводит в конце концов не к великим делам, а к тому, что нищий молодой человек совершает отвратительное и вместе с тем жалкое преступление – уже сознавая, что делает это напрасно и Наполеон тут ни при чем: «Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или нет? – так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон».

Ну а то, что Раскольников предварил реальное преступление описанием теории, тоже характерно. То же самое делают современные массовые убийцы: перед тем как расстрелять прихожан церкви или мечети, они выкладывают в интернете многостраничные пылкие манифесты.

Зачем в романе нужны Свидригайлов и Лужин? Правда ли, что они «двойники» Раскольникова?

Свидригайлов и Лужин – важнейшие герои «Преступления и наказания», помимо Раскольникова, Сони, Разумихина и Порфирия Петровича. В литературоведении не раз высказывалась идея, что эти герои – своего рода двойники Раскольникова. Мотив двойничества занимал Достоевского (достаточно вспомнить повесть «Двойник»); подобие персонажей в «Преступлении и наказании» позволяет ему развивать свой «роман об идее», высвечивая эту идею в разных обличьях.

И Раскольников, и Свидригайлов, и Лужин – «теоретики». Воззрения Лужина напоминают «разумный эгоизм» Чернышевского, но Лужин излагает их до смешного приземленно – так же, как пытается подделаться к своему соседу Лебезятникову, гротескному «новому человеку»: «Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело». Свидригайлов, в свою очередь, считает, что «единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша»: такими словами он объясняет Дуне преступление ее брата, но в применении к нему самому эта «теория» – просто оправдание постоянного разврата.

Итак, между этими двумя героями и Раскольниковым устанавливаются зыбкие отношения, основанные на сходствах и различиях. Эти сходства и различия очевидны Раскольникову и мучат его. Услышав разглагольствования Лужина об экономической выгоде, а затем его мысли об убийстве старухи, кричит: «По вашей же вышло теории! ‹…› А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать…» – хотя его самого к убийству тоже подтолкнула «теория», пусть менее рассудочная. Погрязший в разврате Свидригайлов, подобно Раскольникову, совершает этически противоположные поступки. Он то совратитель юных девочек и, возможно, убийца жены («Человек, продавший себя старухе и потом уходивший эту старуху», – писал критик Ашхарумов), то благодетель сирот, романный deus ex machina; его любовь к Дуне отличается от обычного для него сластолюбия. Как порой и у Раскольникова, «его речи – поток сознания… беспорядочный и хаотичный монолог»{23}; его биография – карикатура на раскольниковскую идею необыкновенного человека, готового поступиться жизнью людей «обыкновенных».

Траектория Лужина приводит его к совершению отвратительной подлости (из-за которой, косвенно, гибнет Катерина Ивановна), и этот финал закономерен – Лужин, в бахтинской терминологии, самый «монологический» герой романа: «Он, собственно, не личность, а классицистский персонаж, который исчерпывается одной чертой»{24}. Траектория Свидригайлова приводит к чему-то вроде искупления: он спасает детей Катерины Ивановны, а потом, после попытки принудить к сожительству Дуню, убивает себя («уезжает в Америку» – эту часть света Достоевский всегда наделял каким-то загробным или эсхатологическим ореолом). Раскольников, таким образом, получает возможность видеть крайности, экстремальное развитие некоторых черт, свойственных ему самому. Он видит, как эти черты по-разному опошляются. В конце концов, преступник видит преступления своих двойников. Петр Вайль и Александр Генис приходят к выводу, противоречащему построениям Бахтина: «В принципе Раскольников – единственный герой книги. Все остальные – “овеществленные” проекции его души»{25}.

В самом деле, другие, второстепенные «двойники» Раскольникова, населяющие «Преступление и наказание», дублируют его поступки и отвращают его от возмездия или рокового решения. Маляр, подобравший коробку с серьгами там, где ее обронил Раскольников, становится подозреваемым в убийстве. Другой подозреваемый – не вовремя пришедший к старухе Пестряков, как и Раскольников, студент-юрист. Случайно увиденная девушка-утопленница бросается с моста, когда Раскольников размышляет о самоубийстве. Даже Мармеладов, по замечанию Виктора Шкловского, наталкивает Раскольникова на мысли о собственных семье и участи: «история Мармеладова, принявшего жертву Сони, становится параллелью истории Раскольникова, потому что Раскольникову предлагается воспользоваться жертвой Дуни»{26}. Наконец, рабочий Миколка, взявший на себя вину Раскольникова, чтобы «пострадать», оказывается – и здесь двойничество выглядит прямо-таки нарочито – «из раскольников», то есть старообрядцем. В конце концов, как и Миколка, Раскольников «страданье надумается принять» – то самое страданье, которое Порфирий называет великой вещью и о котором в первой редакции романа Лизавета говорила: «Не пострадаешь, так и не порадуешься».

Почему герои Достоевского постоянно что-то делают нарочно или назло?

Одна из самых известных статей о Достоевском – «Жестокий талант» Николая Михайловского, вышедшая вскоре после смерти писателя. «Преступление и наказание» затронуто в ней по касательной, но Михайловский считает общим принципом всей прозы Достоевского наслаждение страданием и унижением – патологическое, садомазохистское. Чемпион здесь – «Записки из подполья», но и в «Преступлении и наказании» хватает таких сцен, от признаний пьяного Мармеладова, которого таскает за волосы жена: «И это мне в наслаждение! И это мне не в боль, а в нас-лаж-дение, ми-ло-сти-вый го-су-дарь», – до самоуничижения Разумихина, влюбленного в Дуню: «Ну и нарочно буду такой грязный, сальный, трактирный, и наплевать! Еще больше буду!..» Свидригайлов, представив cебе ужасающий образ загробной вечности: «…будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность», – тут же добавляет, что «непременно нарочно» так бы все и устроил. Обратим внимание на это неумелое притязание на роль Бога, желание утвердить пусть самую нелепую и болезненную, но собственную волю.