полная версия

полная версияМетодология

Владимир Верхоглазенко

Методология

Методологию можно рассмотреть, как минимум, двояко.

1) Методология как теоретическая основа способа логической организации мыслительного процесса, т.е. буквально – «учение о методе». При этом можно выделить предметную методологию (методология в психологии, социологии, физике и т.п.) и надпредметную методологию – методологию философского мышления.

2) Методология как историческое явление – особое движение энтузиастов-философов и логиков прошлого столетия, осуществивших радикальную критику оснований многих научных предметов, разработавших системно-мыследеятельностный подход и теорию деятельности и мышления.

В данной книге мы затронем оба момента.

В.Верхоглазенко

ВВЕДЕНИЕ

В середине прошлого века в Советском Союзе родилось новое движение, получившее странное для всех прикладников название – методология. Это движение сначала проявилось в виде Московскоо логического кружка (МЛК) под руководством Зиновьева А.А. Позже лидерство в движении подхватил Щедровицкий Г.П., а само движение стало называться Московский методологический кружок (ММК). Тогда, встречаясь раз в неделю в неформальной обстановке (чаще у кого-то дома), члены кружка еще не подозревали, что движение со временем, в конце 80-х и начале 90-х годов, приобретет в интеллектуальных кругах популярность и размах.

Начав с обсуждений диссертации А.А. Зиновьева по Логике восхождения от абстрактного к конкретному, участники перешли к построению сначала теории мышления, а затем и всеобщей теории деятельности. На семинаре культивировалось жесткое самоопределение докладчика, четко различались позиции понимающего и критика, не допускалось высказывание мнений без оснований, приветствовались схематические зарисовки мысли и многое другое, что даже сегодня в большинстве аналитических сообществ выглядит как голая экзотика. Среди членов ММК были такие известные личности, как М.К.Мамардашвили, Б.А.Грушин, В.А.Лефевр, Н.Г.Алексеев, О.И.Генисаретский, Ю.В.Громыко, В.М.Розин и др.

Принято делить историю ММК на два этапа: "семинарский" (до 1979 г.) и "игровой", который начался после проведения в 1979 г. под руководством Щедровицкого Г.П. первой Организационно-деятельностной игры (ОД-игра или ОДИ). Именно ОД‑игра, изобретенная Г.П. Щедровицким, стала той наиболее удобной формой, которая обеспечивала взаимовыгодное взаимодействие управленцев практиков и методологов. Подхватывая интеллектуальные инструменты-схемы методологов, управленцам удавалось взглянуть на свою проблемную ситуацию с принципиальной, теоретико-деятельностной точки зрения и найти неожиданные, ранее не замечаемые решения. Ведь зачастую новый взгляд на старое дает и совершенно новые ответы. А методологи в ОДИ, не забывая про себя, осуществляли практическую апробацию своих мыслительных средств в приложении их к конкретным управленческим ситуациям.

Поскольку содержание обсуждений в ОДИ (анализ, проблематизация, проектирование и т.п.) было на высоком обобщенном уровне, то эти игры способствовали развитию у управленцев-участников начальных стратегических навыков. И это даже в тех случаях, когда тема игры не была связана с разработкой стратегии предприятия. Просто принципиально-логический обобщенный взгляд на деятельность – это первое необходимое условие для перехода в стратегическую позицию.

Вклад методологии в теорию стратегического менеджмента, как я считаю, является не менее значительным, чем все эмпирические "теории" западного менеджмента в области стратегического менеджмента. Этот вклад, пока по достоинству не оцененный управленцами. Но это лишь вопрос времени. Так, например, сегодня в управленческих дискуссиях все чаще можно столкнуться с тезисами, которые методологи продвигали еще в 90-х годах прошлого века, но были категорически непонятыми. Известное дело: только "имеющий уши – услышит, и имеющий глаза – увидит". Иначе, как показывает жизнь – не бывает.

Еще немного истории методологии. В 1978 году один из лучших учеников Г.П. Щедровицкого методолог Анисимов О.С. создал педагогическое ответвление от ММК, которое назвал, введя уточнение к названию кружка Щедровицкого, Московский методолого-педагогический кружок. Кроме педагогической специфики, что отсутствовало в ММК, в ММПК упор был сделан также на тщательную проработку понятий и категорий методологической Теории деятельности и мышления, языка схематических изображений, категориального аппарата общей и социальной психологии, а также на дооформление ОДИ и создание моделей нового типа игр: Организационно-мыслительной (ОМИ) и Организационно-коммуникативной (ОКИ).

Проработка в ММПК всех перечисленных аспектов дала со временем свои плоды: игровые встречи методологов ММПК с управленцами стали на порядок более продуктивными для заказчиков. В ходе двухдневной игры участникам компании-клиента удается локализовать глубинную проблему в деятельности организации, найти оптимальные пути решения, сплотиться и проникнуться энтузиазмом по доведению дела до победного конца. И все это на принципиальном, стратегическом уровне, до которого в бытовой текучке дел у управленцев обычно руки не доходят из-за постоянной нехватки времени.

Начиная с середины 80-х годов прошлого столетия, методологами-игротехниками ММПК было проведено большое множество оргдеятельностных и оргмыслительных игр, в которых прошли апробацию и были адаптированы к управленческой практике более сотни методологических понятийно-концептуальных средств. Эти средства на практике показали свою высокую эффективность и продуктивность.

Какова же роль методологии как особого аналитического стратегического сервиса управления? Об этом и пойдет речь в данной книге.

УПРАВЛЕНИЕ, КОНСАЛТИНГ И ПОЯВЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ

Становление организацииЗдесь мы с вами рассмотрим путь организации от "младенчества" к вершине ("акмэ") своего развития – к регулярно саморазвивающейся компании, где развивающие изменения в компании осуществляются не путем случайного перебора вариантов, а в строгом соответствии с сутью дела. Последние главы раздела посвящены развивающемуся консалтингу. Мы включили их в книгу только потому, что только наличие развитого, методологически оснащенного консультационного сервиса дает гарантию организации выхода на высший уровень своего развития. Выход компании к вершине самостоятельно представляется очень маловероятным, по причинам, рассмотренным ниже. Но если такое и возможно ("чего в жизни не бывает?"), то это те единичные случаи, которые никак нельзя брать за правило.

Высокая динамичность современного рынка, с которой вынуждены считаться все экономические субъекты (от крупнейших корпораций до малого бизнеса), убедила, в конце концов, даже самых закоренелых консерваторов в необходимости внесения регулярных и своевременных изменений в деятельность компании. Все меньше "в строю" сторонников принципов "работало раньше, будет работать и впредь", "только не надо ничего выдумывать", "от добра – добра не ищут" и т.п.. Суровая изменяющаяся реальность "косит их ряды" в самую первую очередь, невзирая на "чины, звания и заслуги". Словосочетанием "управление изменениями" уже никого не удивишь – оно входит в повседневный обиход общения руководства компаний. В этом отношении заметен прогресс. Особенно в контрасте с управленческими реалиями "застойных" лет советского периода.

Вот только технологии проведения изменений по-прежнему остаются достаточно неопределенными и недостаточно надежными. "Всеобщее управление качеством", "реинжиниринг бизнес-процессов", "методика "шести сигм", "бережливое производство" и многие другие "системы", входящие и выходящие из "моды", дают (давали) положительные результаты по внедрению изменений, к сожалению, не везде и не всегда. Во всяком случае, разочарований они несли с собой больше, чем удач. В чем тут дело, и как быть?

Попробуем взглянуть на ситуацию в деле управления изменениями более обстоятельно, как бы "издалека", опираясь на концептуальные различения в духе "генезиса" некой усредненной организации как рыночной единицы.

Но перейдем непосредственно к тезису о самодостаточности управления.

Для начала вопрос: многие ли родители поощряют внешнее вмешательство в процесс своего воспитания своих детей? Ответ, разумеется, отрицательный. Внутренние отношения в семье – процессы интимные, и посторонним здесь не место. Ответственный руководитель относится к управляемой им организации как к своему родному детищу. Это плод его дневных напряжений и бессонных ночей. Пока организация компактна и не разрослась до солидных размеров, управляющий владелец знает в своей организации, как правило, все и всех. Руководитель организации, как отец семейства, "холит и лелеет" свой коллектив. Все в нем по-домашнему просто и душевно. Сама мысль приглашения "чужого" выглядит дикой, кощунственной и предательской по отношению к родному коллективу. ""Чужой" обязательно вероломно нарушит сложившийся пиетет и, ни в чем особо не разбираясь, неуклюже вмешается в тонкие хитросплетенья душевных отношений в коллективе. А то и начнет давать свои не соотнесенные с ситуацией обезличенные советы и, в итоге, "наломав дров", уйдет, не заботясь о будущем компании. Нет уж, спасибо – сами разберемся в своих проблемах". Таков примерный ход рассуждений руководителя на рассматриваемой начальной стадии развития организации.

Такой тип организации принято называть "семейным". В компании преобладают неформальные отношения, отсутствуют строгие разделения функций, присутствует высокая мотивация сотрудников, культивируется взаимопомощь и взаимовыручка… В общем, небольшой коллектив представляет из себя команду естественного типа.

Низкая степень формализованной организации "семейного" типа обеспечивает гибкость ее реагирования на внешние благоприятные и неблагоприятные факторы, стимулирующие внутренние изменения. Сами изменения внедряются "на одном энтузиазме", благодаря, в том числе, компактности организации, с большой вероятностью успеха. Нужен ли в этой ситуации внешний помощник? Вопрос, безусловно, риторический. Руководству на данной стадии развития организации хватает естественно-природных управленческих навыков для удовлетворительного управления. Если бы это было не так, то организация "погибла" бы на еще более ранних фазах своего существования.

Естественно, генеральный директор при возникновении затруднений в процессе управления изменениями привлекает компетентное мнение узких специалистов (экономистов, юристов, бухгалтеров и пр.), но лишь тех, кто работает в организации1. Здесь важно провести не всегда заметную границу между тотально-самостоятельным управлением лица, принимающего решения, и управлением с вовлечением профессионалов-предметников, поскольку эта черта отделяет самодостаточность руководства от управления с элементами внутреннего консультирования (по таким аспектам деятельности, как маркетинг, финансы, продажи и пр.). Но эта граница проходит внутри организации. Так что в целом управление можно считать самодостаточным по отношению к внешним потенциальным помощникам.

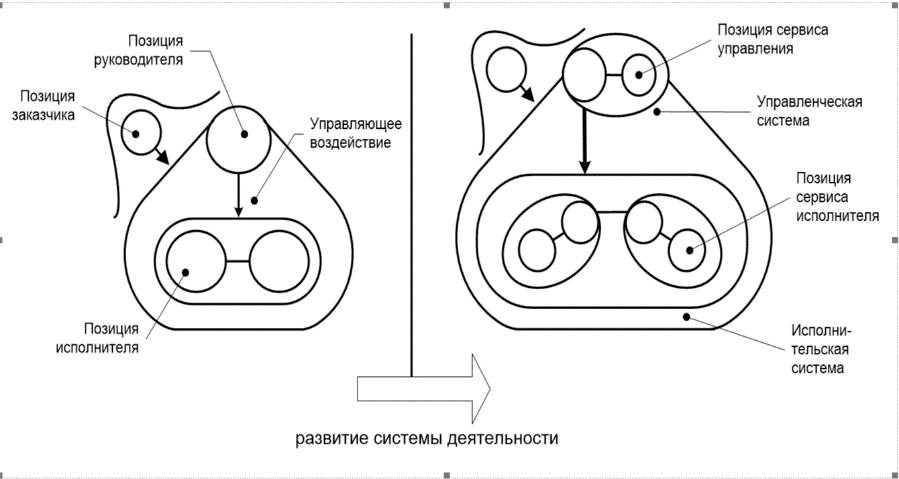

В целом, система деятельности в своем ставшем состоянии имеет следующие основные позиции: "исполнительские позиции", "управленческая позиция", "позиция заказчика", "сервис исполнительской деятельности" и "сервис управления" (см. сх. 1)2.

Потенциал самостоятельности организации находится в прямой зависимости от личностно-профессиональных качеств первого лица и всей управленческой команды в целом. Чем выше профессиональная организованность управленческой системы, тем дальше на пути своего развития (и, соответственно, роста) компания сможет "прошагать" без посторонней помощи. Сильная управленческая команда, которая не только включает в себя разнопрофильных специалистов, но и имеет полноценную ролевую структуру3, способна избавить принимаемые решения от излишнего субъективизма первого лица, от его слабостей, индивидуальных пристрастий и т.п.

Общая особенность развития данного сюжета такова, что первый шаг в сторону потери внешней независимости организации делается в сторону обучения исполнительского персонала. Это обусловлено поиском причин существующих недостатков, в первую очередь, у исполнителей. Например, легче всего замечается падение объемов продаж компании, что незамедлительно ставится в вину торговому персоналу4. Именно поэтому тренинги продаж являются абсолютными лидерами по уровню востребованности на рынке тренинговых услуг.

Если компания растет, то рано или поздно возникает проблема исчерпанности неформальных взаимоотношений, и обостряется потребность в их строгой формализации как по горизонтали (однозначность распределения функций), так и по вертикали (ясность уровней иерархии). Естественно, что поначалу формализация осуществляется собственными силами управленческого звена. И только при появлении серьезных затруднений, с которыми не представляется возможным справиться самостоятельно, впервые оформляются предпосылки для привлечения внешнего консультанта. Эту причину следуют считать основной, особенно при первом обращении к консультанту за помощью.

Обычно специалисты выделяют и другие причины обращения за консультационной помощью5:

Сотрудники решили проблему, но руководитель хочет удостовериться в правильности их решения;

Руководитель не хочет тратить время на решение проблемы – проще заплатить консультанту;

Руководитель вообще не уверен, что проблема есть, но он обращается к консультанту, чтобы в этом удостовериться.

Не вдаваясь в длительный анализ данных причин, отметим, что указанные варианты возможны, исходя из логики развития организации, в основном – при наличии прошлого опыта взаимодействия руководителя с внешним консультантом.

Что же означает, по сути, исчерпанность самостоятельного управления компанией? В нашей аналогии с воспитанием ребенка в семье, родители будут готовы прервать свою самодостаточность и попросить внешнего психолога-консультанта (психотерапевта) о помощи при осознании полного своего бессилия в самостоятельном исправлении проявляющихся явно "дурных наклонностей" подростка6.

Конкретные, видимые причины обращения к консультанту могут быть самыми разнообразными: общеуправленческие (оргструктура, система принятия решений, управляемость исполнительского звена и пр.), предметные (финансы, персонал, маркетинг и пр.) и пр. Но конкретные причины деструкций являются, в большинстве своем, следствием скрытых глубинных проблем, о которых руководство может даже не догадываться. Например, отсутствие творческой инициативы у сотрудников может являться следствием не их природной пассивности и рутинизированности, а реализуемого авторитарного стиля управления, который по свой сути блокирует инициативу исполнителей. Высокая хаотичность во взаимодействии сотрудников может быть не следствием неорганизованности последних, а результатом недоработок руководства в плоскости нормативного прописания межфункциональных взаимодействий. Снижение объема продаж может иметь под собой "почву" неверной или устаревшей сбытовой политики компании. И т.д.

Хочется обратить внимание читателя на одно очень важное обстоятельство. Если углубляться в корневые причины любых внешне проявленных деструкций и "болезней" организации, то в два-три логических шага мы неизменно приходим к причине причин – к руководству компании. И в этом нет ничего удивительного: снятие затруднений в деятельности исполнительских звеньев есть прямая обязанность управленца (см. сх. 2). Если однотипные трудности регулярно воспроизводятся, то это, в конечном счете, есть факт недоработки вышестоящего руководителя7.

Схема 2. Помощь руководителя в преодолении затруднений исполнителем

Последний тезис верен даже в том случае, когда кажущейся причиной конкретных затруднений является исполнитель. Поясним этот момент немного подробнее. Деструкция воспроизводится по ближайшей причине, связанной с низкой мотивацией и/или недостаточным профессионализмом. Но ведь адекватную мотивацию и соответствующий требованиям профессионализм должен обеспечить руководитель. Для этого он должен сделать более эффективной систему мотивации и/или организовать необходимое дообучение исполнителя8 собственными силами или с помощью бизнес-тренера. "Хронически" профессионально непригодных сотрудников нужно заменять на тех, кто в достаточной степени соответствует требованиям профессиональных норм или хотя бы легко "обучаем"9. Поэтому совершенно бесполезно наказывать или менять исполнителей, если не работает система в целом, которая в принципе бы исключала воспроизводящиеся ошибки.

Если руководитель не делает того, что требует от него по функции "само дело", то вполне логично обратить внимательный взор на него самого и попытаться понять: в чем причина такой недоработки? При этом если речь идет о руководителе среднего звена, то поскольку он является исполнителем для вышестоящего менеджера, применив ту же логику размышлений, мы "упремся" в недоработку последнего. В конце концов, ответственность за малую дееспособность всей управленческой системы лежит именно на первом лице организации.

Ссылки на неблагоприятные внешние условия хозяйствования как на причину "упадка" в деятельности можно всерьез рассматривать в объективно затухающей отрасли, когда плохи дела у всех компаний данной отрасли. Но и здесь может возникнуть вопрос о том, как осуществлялись стратегическое планирование и прогнозирование в последние годы, и как учитывалась при этом общая тенденция "умирания" отрасли.

Общее правило состоит в том, что лицо, принимающее решение, "себя как причину" воспроизводящихся проблем в работе компании не воспринимает или, в лучшем случае, рассматривает лишь в самую последнюю очередь. Когда отброшены все другие версии. Но до этого дело доходит очень редко. Как следствие, основная "борьба с проблемами" на деле ведется на периферии источников проблем, т.е. с последствиями второго-третьего порядка (ужесточается дисциплина, увеличивается или уменьшается количество работников отдела, вводятся новые контрольные процедуры и т.п.).

Неспособность критически отнестись к собственным аналитическим и организационным действиям и поправить себя лишает перспективы всю иную активность по преодолению трудностей и проблем. Особенно остро данная проблема проявляется при авторитарном руководителе, т.к. он менее других склонен к самокритике и восприятию внешней критики (которая, впрочем, очень быстро становится редкостью в условиях автократии).

Ответственный руководитель рано или поздно начинает осознавать, что дальнейшее упорство в вопросе о своей самодостаточности ведет к началу упадка его дела. Что собственного управленческого потенциала становится недостаточно для решения нарастающих проблем. Что привлечение консультанта не "бросает тень" на уровень профессионализма, и что пора честно признаться себе в объективной необходимости внешней помощи.

Управление компанией и необходимость измененийЛюбое управление включает в себя разработку, принятие и реализацию решения. На выполнение каждой из этих процедур, так или иначе, существенное влияние оказывают личностно-профессиональные особенности руководителя (или управленческой команды), темперамент, индивидуальные склонности, привычки, предпочтения и т.п. К примеру, спонтанность и эмоциональность аналитики негативно отражается на разработке решения, нерешительность аналогичным образом влияет на процесс принятия, а неумение "ладить" с людьми – на реализацию принятого решения.

Впрочем, не только управленческий процесс, но и вся компания является своего рода "слепком" характера первого лица, вбирая в себя его достоинства и недостатки. Так что, зная характер руководителя организации, можно заочно сделать довольно точный "портрет" компании и наоборот. А поскольку на разных стадиях развития организации требуется различный комплекс ее способностей, то зачастую качества, приносящие успех на одной стадии, становятся препятствием для продуктивной деятельности на другой. Так, гиперактивность основателей компании с минимумом аналитики, желательные на старте предприятия, выступают главным негативным фактором при необходимости тонкого позиционирования компании в сложных условиях жесткой рыночной конкуренции, где непродуманная активность может стать гибельной для организации.

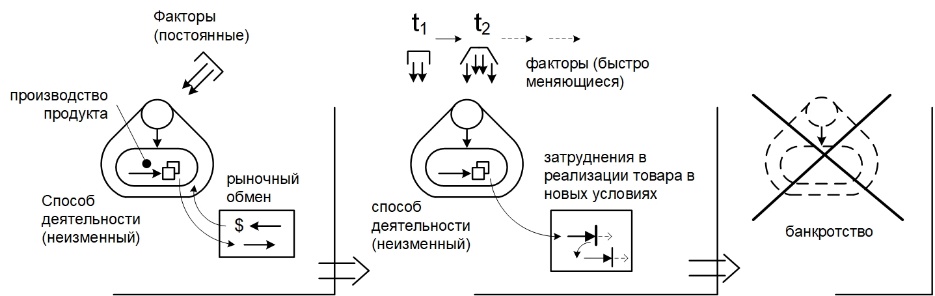

Мы приходим к положению о ранней или поздней исчерпанности естественно-природных управленческих задатков, навыков и опыта основателей-руководителей в деле эффективной организации труда в компании. Эта исчерпанность наступает тем ранее, чем менее готовы основатели-руководители изменяться под давлением изменяющихся внешних и внутренних условий деятельности в сторону более адекватного соответствия этим условиям. Сначала это приводит к мелким трудностям, затем объем трудностей существенно нарастает, сигнализируя об обострении противоречий между способами ведения деятельности и изменившимися объективными требованиями. Если на сигналы отвечают выборочными и "косметическими" изменениями или реагируют на вторичные деструкции, противоречия уходят вглубь, увеличивая при этом размеры будущих неблагоприятных последствий и приближая организацию к ее закономерному кризису (см. сх. 3).

Схема 3. Неизменность организации как условие кризиса

Таким образом, подобно тому, как "рыба гниет с головы", потеря организацией своей адекватности внешним условиям начинается с "закостенелости" управленческого звена, если оно игнорирует новые существенные факторы деятельности или идет лишь на поверхностные изменения в исполнительских звеньях, обходя при этом реформами себя, как важнейший элемент системы деятельности. И чем динамичнее микро- и макросреда жизни компании, тем более стремительными темпами она направляется навстречу своему кризису10.

Итак, налицо принципиальная проблематизация тезиса "о самодостаточности системы управления компании". "Последний рубеж" этого тезиса можно сформулировать так: "в динамичных условиях компания может обладать самодостаточностью в управлении только при наличии и реализации способности к соответствующим изменениям (т.е. к своевременным и адекватным объективной необходимости). Подчеркнем: далеко не всякие изменения ведут к адекватности новым требованиям. Здесь кроется еще одна трудность, с которой сталкивается управленческая система, готовая включить в список изменяемых элементов и себя: как изменять систему деятельности неслучайным образом? Здесь вопрос не только (и не столько) в технологии проведения изменений (реализационная часть), но и в разработке содержания изменений под вызовы нового времени (аналитическая часть). Подход со свернутой аналитикой – метод проб и ошибок – в данной ситуации весьма опасен и ведет к большим рискам. В конечном счете, по технологии управления изменениями могут быть успешно внедрены малозначимые или даже вредные новшества. Требуются не просто полезные изменения, а те, которые переводят организацию на новый качественный уровень для стабильного функционирования в новых условиях. Другими словами, речь идет о развитии компании.

В свете вышесказанного, уточним тезис: для своевременной реализации соответствующих изменений компания должна обладать дееспособным механизмом по непрерывному саморазвитию. Если такой механизм есть, и он работает – компания является саморазвивающейся11. В этом варианте внешний консультант, действительно, не нужен: управление компанией – самодостаточно. А теперь спросим себя: много ли мы знаем таких компаний? Если вы знаете хотя бы одну – вам сильно повезло…

В рассматриваемом контексте можно ввести примерную типологию компаний по "восходящей" линии соответствия современным требованиям. Все типы являются результатом взглядов и предпочтений руководства, которое переводит свои пристрастия, образно говоря, "в металл механизма деятельности".

1. Компания – идейный противник изменений

Тип компании, руководство которой отказывается внедрять какие-либо изменения по принципиальным соображениям (компания "консерватор-смертник").

2. Компания – сторонник изменений на словах

Руководство компании данного типа на словах – ярые сторонники всяческих изменений. Однако внедрению задуманных изменений всегда что-то мешает. По этой причине внедрение откладывается вплоть до потери своей актуальности. Тогда появляются новые идеи инноваций, которые ожидает та же участь (компания "демагог-смертник").

3. Компания, внедряющая поверхностные и случайные изменения