Полная версия

Дом Ипатьева. Путеводитель по усадьбе

Дом Ипатьева

Путеводитель по усадьбе

Сергей Скробов

© Сергей Скробов, 2018

ISBN 978-5-4490-8817-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От «ветхой церкви» к дворянской усадьбе

В мае 1766 года в северной церковной части Екатеринбурга жители крепости пожелали на свои средства возвести деревянную церковь во имя Вознесения Господня. О своем желании они тут же заявили в местное Духовное Правление, а оно уже направило просьбу о позволении заложить храм Тобольскому преосвященному. Как гласил документ «Благословенною грамотою подписанную митрополитом Павлом 3 августа 1766 года, повелевается протоиерею Кочневу обложить ту церковь и приступить к строению». Так, в первых числах сентября предполагалось освятить место, ныне известное как – Храм-на-Крови во имя Всех святых в земле российской просиявших.

Но, обычное человеческое противостояние между местным священником Кочневым и генералом Андреем Ирманом не позволило сразу же приступить к строительству нового храма. Работавший в канцелярии Главного правления Уральских заводов генерал запретил священнику совершить «заложение», а прихожане, по просьбе коих и была выдана благословенная грамота, в полиции были обязаны подписками прекратить «строение» церкви. В январе же 1768 года екатеринбургские жители обратились к преосвященному Павлу, проезжавшему через екатеринбургскую крепость, позволить перенести деревянный придел от Богоявленской церкви Главной Торговой площади, на место, отведенное для постройки Вознесенского храма. Митрополит Павел тогда и дал благословение на закладку нового церковного здания. В мае 1770 года торжествовавший победу протоиерей Кочнев «обложил» церковь, а уже 19 сентября того же года она уже была освящена.

Эта деревянная церковь располагалась на месте, на котором во второй половине девятнадцатого века был выстроен печально известный Дом Ипатьева (усадьба Ивана Редикорцева). В последствии, в память о первом деревянном храме на этом месте была даже построена каменная деревянная часовня-памятник в честь Ильи-пророка. На четырех ее сторонах были написаны наружные образа: Вознесения, пророка Ильи, святого Митрофана епископа Воронежского и святого Симеона Верхотурского чудотворца.

Итак, приход Вознесенский, получивший название от церкви, образовался в сентябре 1770 года. В то время за ним «числилось» 186 дворов местных жителей. Интересно, что прихожанами новообразованной церкви стали не только екатеринбуржцы северо-восточной части города, но и с 1777 года обитатели двух селений: Пышминского и Владимирского с озера Балтым. Большую же часть деревянной Вознесенской церкви составляли мещане, крестьяне и низшие воинские чины, а так же несколько мелких чиновников и купцов.

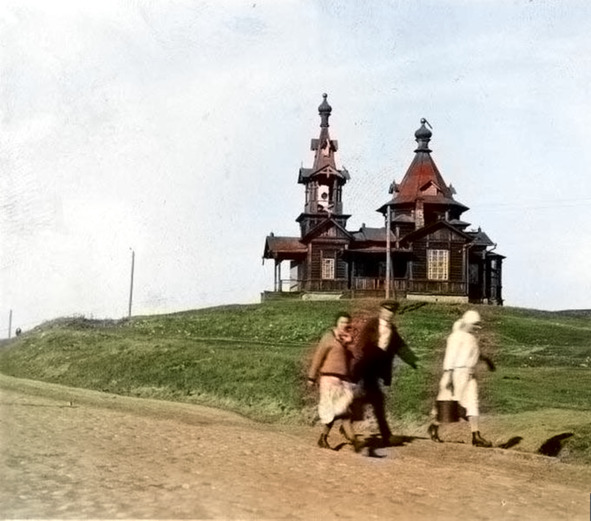

Вид храма Вознесения Господня, построенного взамен Вознесенской часовни в конце XVIII Века. Фото 1860-х годов

Но, церковная история этого места вновь перевернулась 17 сентября 1789 года, когда на имя екатеринбургского обер-коменданта генерал-майора Родиона Артемьивича Судовщикова поступило следующее прошение: «Здешнего города Екатеринбурга Вознесенской церкви «от прихожан всего общества и со священно церковнослужители. Покорнейшее доношение. Небезъизвестно Вашему Превосходительству, что Вознесения Господня церковь пришла уже в ветхость, а по желанию нашему вознамерились построить вместо деревянной вновь каменную церковь, для которой и припасы изготовляются, как подле оной порозжего места нет, то по красоте города есть здесь в Екатеринбурге на горе против сказанной церкви бывшего главного командира Татищева и за ветхостью и со всем строением и каменною палаткою назначена в продажу. Чего ради Ваше Превосходительство и просим покорнейше, чтоб повелено было для строения вновь вместо деревянной к построению каменной церкви место отвесть на горе, против упоминаемой Вознесенской церкви, в рассуждении красоты города, означенное же за ветхостью дом, во что будет оценен с торгу отдать церкви и на то наше доношение учинить милостивейшее рассмотрение».

За месяц до подачи этого заявления 18 августа, о разрешении строительства церкви, на имя того же генерал-майора Судовщикова, было подано еще одно прошение от екатеринбургского купца Николая Карноухова: «Покорнейшее доношение. По данному мне приговору от прихожан выбран я, Карноухов, для строения здесь в Екатеринбурге вместо ветхой деревянной Вознесенской церкви, потребно каменной, к чему уже камень и прочее изготовляется, затем еще к делу кирпича сарай. К чему ради того прошу Вашего Превосходительства для дела означенного кирпича приказать мне построить помянутый кирпишный сарай на порозжем месте за Мельковской батареей и на мое доношение учинить милостивейшее рассмотрение»

Так, в 1789 году разбогатевшие прихожане пожелали соорудить каменную двухэтажную церковь: в нижнем этаже во имя Рождества Богородицы, а в верхнем во имя Вознесения Господня. Заложение этого храма, который существует и ныне на Вознесенской горке, было совершено протоиереем Карпинским 16 мая 1792 года, по благословенной грамоте Тобольского епископа Варлаама, подписанной им 28 сентября 1789 года.

Вид Вознесенской часовни, перенесенной в Нижне-Исетский завод. Фото 1920-х годов

Но, ветхую прежнюю церковь все же не снесли. В 1808 году в екатеринбургскую духовную консисторию поступил запрос из Нижне-Исетского завода о разрешении перенести деревянную Вознесенскую Церковь на территорию завода «так как там церкви до сих пор не построено, а прежняя Вознесенская церковь стоит без прихода и без надобности». Так 19 мая 1808 года из Пермской духовной консистории последовал указ о перенесении деревянной Вознесенской церкви в Нижне-Исетский завод и освящение ее на антиминсе 1783 года. Часовня была перевезена на новое место и 12 июля 1809 года освящена. Так и стояла «ветхая церковь» до тридцатых годов двадцатого века, когда и была уничтожена во времена богобочества.

Иван Редикорцев – первый владелец

В апреле 1934 года в Уралмузей пришла старая екатеринбурженка и принесла две шпаги. Собственно говоря, это были не настоящие произведения оружейного искусства, а миниатюрные чугунные модели от скульптур работы Каслинского литья. Одна шпага ранее была укреплена на фигуре чугунного «Дон Кихота», а другая на «Мефистофеле».

Как пояснила продавщица Редикорцева, эти вещи принадлежали ее родственнику-старожилу Екатеринбурга, жившему в городе с 1870-х годов. Получив за эти каслинские детали 5 рублей она удалилась…

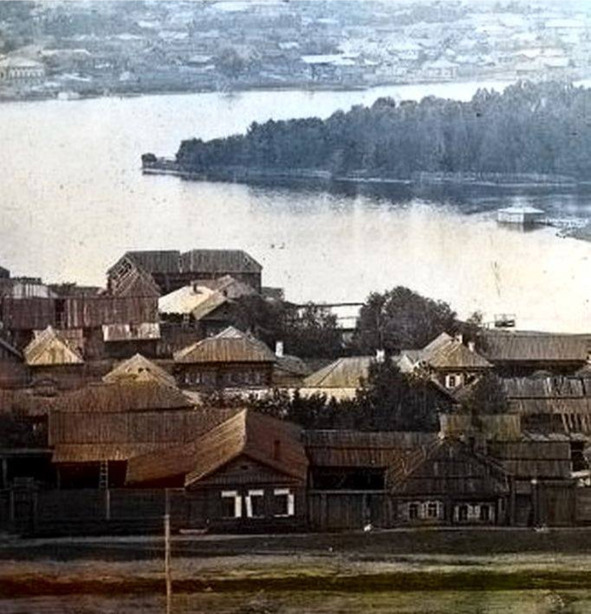

Деревянные постройки, располагавшиеся на месте усадьбы Ивана Редикорцева до 1870-х годов

Итак, как было упомянуто, в начале 1870-х годов в Екатеринбург по делам неоднократно приезжал управитель Березовского завода горный инженер статский советник Иван Иванович Редикорцев, решивший окончательно обосноваться в «Горной столице Урала». Для этого он построил себе усадьбу, которая позже вошла в мировую историю как «Дом Ипатьева».

Здесь нужно кратко рассказать и о владельце будущего «Дома особого назначения». Воспитывался он в богатой семье потомственных рудознатцев, что позволило выучиться на горного инженера и дослужиться до статского советника на разных должностях от Оренбурга до Березовского завода. Его отец, тоже Иван Иванович (1808—1866 годы жизни), был первооткрывателем залежей каменных углей на Урале. «Иван Иванович Второй» родился в 1833 году, а в тринадцать лет был определён в Горный кадетский корпус, откуда вышел поручиком с малой золотой медалью.

Как вспоминали современники, вольготная жизнь позволяла ему еще с малолетства предаваться недетским шалостям со своими «дворовыми». Статского советника Редикорцева нельзя было бы назвать даже симпатичным – его лицо было одутловатым, и после заболевания оспой было обезображено. Иван Иванович, любил завивать свои длинные усы так, что один из них смотрел вверх, а другой вниз. А еще он был слеповат, глуховат и не досчитывался нескольких зубов – полный джентльменский набор.

Иван Иванович Редикорцев

Нужно упомянуть ещё о нескольких данных из жизни этого «незаурядного» екатеринбуржца. Он служил в Миассе, Златоусте, с 1869 года был управителем уже упоминавшихся Берёзовских золотых приисков, а в 1879 году переведён на должность чиновника особых поручений по технической части при Главном начальнике Уральских горных заводов в Екатеринбурге. Вышел в отставку он в 1881 году, как раз к окончанию строительства своей усадьбы на Вознесенском проспекте.

Член Екатеринбургской городской думы, он активно участвовал в деятельности Уральского Общества Любителей Естествознания. Так в «Каталоге Урало-Сибирской научно-промышленной выставки 1887 года» его указали как один из экспонентов. В одном из выставочных павильонов была представлена «редикорцевская» коллекция костей доисторических животных, доставленных из разных мест Урала. Это собрание стало впоследствии основой палеонтологической коллекции Свердловского краеведческого музея.

Но, в октябре и ноябре 1898 года в городе Екатеринбурге судебный следователь второго участка обвинил двух городских обывателей в предъявлении якобы подложных векселей. Разразившийся после этого заурядный, на первый взгляд, скандал стал самой заметной историей дореволюционного Екатеринбурга. Оказалось, что «уважаемый» Иван Иванович оплачивал многочисленные «запретные» утехи векселями, к тому же и являвшимися поддельными. Но даже это было не «главным». Сначала дружбу владельца знаменитого особняка и местных торговцев и обывателей воспринимали как «отношения» для пьянства и разврата с девицами.

Разболтали всю историю по городу местные «жрицы любви». Как поясняла позже «девица» Новопашинцева: – Они возятся друг с другом часа по три – хуже скота…

Более бедные «знакомые» Редикорцева в итоге стали вымогать с него деньги. А однажды, в один из таких приходов молодой жиголо польстился на дорогую безделушку – очки Редикорцева в золотой оправе. Статский советник, видевший уже не так хорошо, как в молодости, пропажу таки заметил. Этот факт и стал началом конца. Разругавшись с прежними знакомыми, владелец особняка запретил их пускать в дом, в частности Тимофея Пинигина и Ивана Шилкова. Как впоследствии призналась Анна Клопова – экономка Редикорцева бывшие его любовники начали «скандальничать и конфузить «хозяина», а, именно, наклеивать на ворота его дома записки скабрезного содержания, посылали угрожающие письма, выбивали стекла в окнах и распространяли слухи.

Как и с другими «кредиторами» Редикорцев планировал расплатиться после продажи своего дома. Но, когда будущий «Дом Иатьева» был продан, владелец особняка передумал, за что и поплатился. «Кредиторы» подали в суд, где и вскрылись запретная жизнь одного из самых состоятельных людей города.

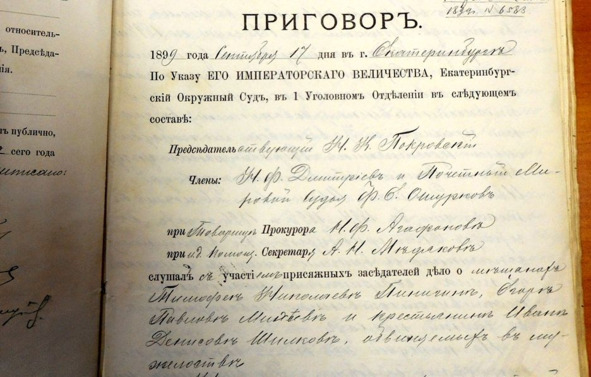

Лист приговора по делу 1899 года

Суд над всеми состоялся в 9 часов утра 17 сентября 1899 года и слушался на закрытом заседании, как особо нравственном. Всех отдали в исправительные арестантские отделения на три года и по распоряжению духовного начальства подвергли церковному покаянию. В этот же день Иван Иванович Редикорцев вследствие невиданного доселе «скандале» скоропостижно скончался от «апоплексического удара». Имущество же Ивана Ивановича Редикорцева, в основном, большая коллекция минералов, перешло к его племяннику.

Но, вновь упомянем в связи с личностью Редикорцева знаменитый Каслинский чугунный павильон. Когда владельцы Кыштымского горного округа в конце 19 века задумали свою «выставочную витрину», они решили декорировать один из выходов из павильона фигурами европейских литературных персонажей – Дон Кихота и Мефистофеля. Этот проем должен был использоваться в качестве «выхода» для посетителей выставки, ничего не приобретавшей из набора чугунного литья. И когда в 1957 году свердловчане задумали восстановить в Картинной галерее «Каслинский чугунный павильон», то на свое место стали и эти две скульптуры.

Напомним, скульптуру литературного героя испанского писателя Сервантеса «Дон Кихота», украшающая ныне выставочный павильон Кыштымского горного округа выполнил в 1911 году формовщик Самойлин. А вот статуя европейского дьявола «Мефистофеля», была отлита в 1914 году – Кузнецовым. То есть, они были выполнены уже после смерти и самого Редикорцева и после знаменитой Всемирной Парижской выставки 1900 года, прославившей «Чугунный павильон». Но, подобные скульптуры отливались на Каслинском заводе по модели французского скульптора Готье с 1870года. Когда павильон собирали, на скульптурах, вследствие «вихрей истории» не было только чугунных шпаг. Так, и пригодились те самые «редикорцевские» шпаги.

Кстати, указать, куда делись сами скульптуры литературных персонажей, родственница Редикорцева так пояснить и не смогла.

Иван Шаравьев – второй владелец

На плане Горного города Екатеринбурга 1809 года место будущей знаменитой «Ипатьевской усадьбы» обозначено как пустующее, но уже в 1815 году на подобном же чертеже эта территория уже обозначена как «построенное обывательское строение». Причём, что интересно, абрис усадьбы точно такой же, какой был и позже, вплоть до её уничтожения в 1977 году. И она – усадьба, как можно увидеть на одном из сохранившихся рисунков начала 19 века была не такой уж и бедной. Во-первых, место было освящено, во-вторых, даже позже, когда изменялись планировки практически всех близлежащих участков, территория «Дома Ипатьева» оставалась неизменной по площади и не сокращалась. В конце 1860-х годов на месте будущего «Дома Ипатьева» был построен деревянный одноэтажный особняк по «образцовому» проекту. Именно он был изображён на одной из первых фотографий Екатеринбурга. Его-то вместе с усадьбой и приобрёл в середине 1870-х годов статский советник горный инженер Иван Иванович Редикорцев. Предположительными датами строительства нового особняка и стали 1875—1879 годы. Именно эту дату подтверждал и Николай Ипатьев в 1928 году в интервью одной из чешских газет: «Мой дом был построен в семидесятых годах прошлого столетия»

Но, если о первом и последнем владельцах печально известного особняка известно довольно много, то второй ее хозяин, купивший «при выгодных уловиях» эту собственность, известно гораздо меньше.

Вторым владельцем усадьбы Редикорцева-Ипатьева стала семья екатеринбургского купца И.Г.Шаравьева, приобретшего за «скандальные» долги у Ивана Ивановича Редикорцева дом и надворные постройки. Берёзовскому кучеру, разбогатевшему на золоте и ставшему в конце девятнадцатого века совладельцем платинового прииска в посёлке Ис, первый владелец продал особняк, как говорят, «по знакомству», по Берёзовскому заводу. По малочисленным данным городских изданий того времени известно лишь то, что купец И.Г.Шаравьев активно занимался спортом.

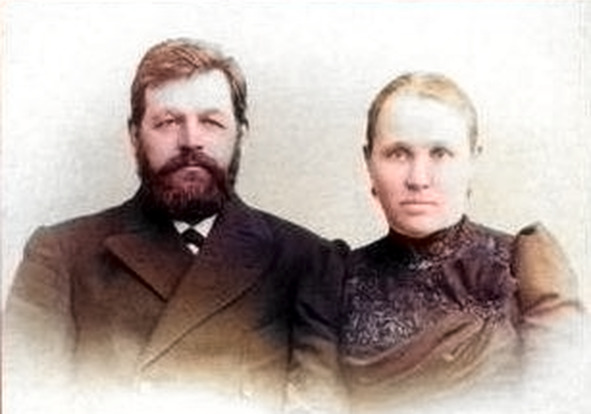

Иван Шаравьев с супругой. 1900-е годы

Но, в более узких кругах, он был известен как искусный… мошенник. Ходили слухи, что деятельный купец, продававший золотоносные прииски, просто «надувал» будущих покупателей. Перед тем, как на «золотое место» приезжали будущие деловые партнёры, купец И.Г.Шаравьев приезжал и расстреливал обойму патронов, начинённых золотым песком. Пробы, взимаемые позже, показывали прекрасные результаты. Сделка совершалась, деловые партнёры «оставались с носом», а семья Шаравьева с хорошей выручкой. Может быть, именно поэтому не менее деятельной была и его жена Л.В.Шаравьева. Она завела себе собственную крупную типографией и издавала весьма популярную газету «Урал». Правда, далеко для этого ей ходить не приходилось – типографию она расположила напротив, в старинном доме Расторгуевых-Харитоновых на Вознесенской горке.

А из малочисленных документальных сведений, связавших воедино данную усадьбу и семью Шаравьевых, известен ещё один факт. Второй владелец, получив от своих сделок новую собственность – обновил дворовые постройки, сделав их каменными. Произошло это в 1899 году.

Вид типографии Шаравьевой, расположенной напротив «Дома Ипатьева», в усадьбе Расторгуева-Харитонова. 1900-е годы

Николай Ипатьев – последний владелец

Последним дореволюционным владельцем будущего «Дома Особого Назначения» был Николай Николаевич Ипатьев, фамилия которого, по воле случая, и дала основное название особняку.

Николай родился в 1869 году в одном из старых районов Москвы, на Средней Пресне, в доме купленном у С.А.Ушаковой. В семье он был средним ребёнком.

Его мать Анна Дмитриевна – гречанка по происхождению, закончила частный пансион Кнель (по другим данным Коль) и была для юного Николая первым учителем, обучая его читать и писать. Этому способствовало и то, что после окончания пансиона она удачно сдала экзамены в Московский университет на право быть учительницей, хотя семейные узы и не дали в дальнейшем сделать карьеру. Но это продолжалось недолго. Когда мальчику исполнилось 11 лет, Анна Дмитриевна, которую он очень любил, больная туберкулёзом лёгких, скончалась на лечении в Крыму, где находилась на излечении с 1877года. Через три года – зимою 1880 года ее не стало.

Нужно отметить, что она, происходившая из семьи Глики – известных интеллектуалов, была двоюродной сестрой двух известных в Москве людей – медика и математика. А её дядя – Георгий Лазаревич Глики был одним из реформаторов методики преподавания русского языка.

Появившаяся же мачеха, Анна Дмитриевна Мазанова, была полной противоположностью, и отцу пришлось отдать Николая в третий Московский кадетский корпус. Да и любила она больше не братьев – Владимира и Николая, а их сестру Веру.

Отец же, Николай Александрович, коренной москвич происходил из дворян и был в жизни строгим человеком. Отец последнего владельца «особняка на Вознесенском» окончил Московское архитектурное дворцовое училище и получил звание помощника архитектора. Он не создал чего-либо выдающегося, хотя у него и были воплощены в жизнь крупные проекты, такие как церкви в подмосковных сёлах Черкизове и Богородском и реставрация московского Новодевичьего монастыря. Также в московских архивах сохранились технические чертежи незамысловатых пристроек к жилым домам, одной из которых стала для священника церкви Рождества Св. Иоанна Предтечи на Пресне (малый Предтеченский переулок.2) Все они были подспорьем к тому жалованью, которое Николай Алексеевич получал в строительном отделе Московского губернского правления в 1860-1880-х годах. Одно время его карьера пошла вверх – недолгое время Н.А.Ипатьев был одним из трёх официальных архитекторов первого Русского страхового общества.

Юный Николай Николаевич продолжил своё обучение в Санкт-Петербурге в Николаевском инженерном училище и Военно-инженерной академии, после окончания отслужил положенные семь лет на должностях от подпоручика до штабс-капитана железнодорожного батальона.

В первое из упомянутых военных заведений он поступил в 1885 году, а за прилежание был поощрён темляком и нашивками портупей-юнкера (вице-сержанта). Во второе высшее заведение он поступил в 1888 году. Правда, обучение на время пришлось прервать из-за смерти отца в 1891 году. Устроив имущественные дела семьи, Николай всё-таки закончил Академию в 1894 году и был направлен военным-поручиком в сапёрные части, которые начинали в то время строительство железной дороги Пермь-Котлас.

На строительстве приходилось решать задачи по отсыпке насыпи, изготовлению ровных просек, созданию надёжных мостов. Но это не мешало и общественной деятельности. Во время службы Николай Ипатьев был избран членом распорядительного комитета офицерского собрания и делопроизводителем комиссара по заведыванию офицерским заёмным капиталом.

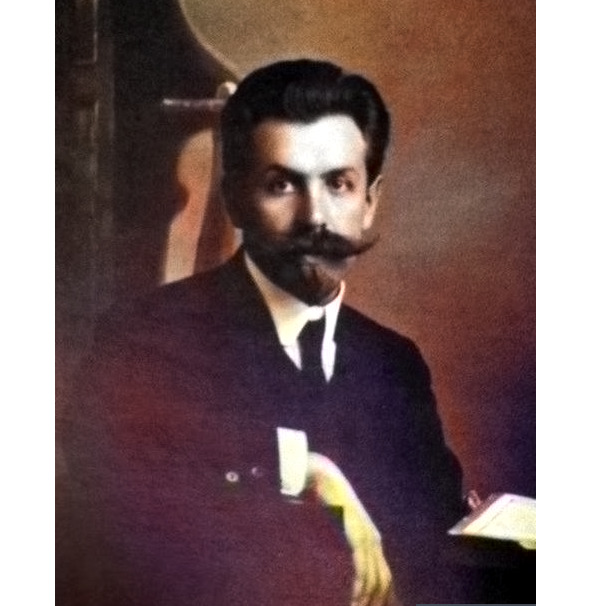

Николай Николаевич Ипатьев во время приезда в Екатеринбург. конец XIX века

Николай Ипатьев в 1906 году вышел в отставку и по рекомендации брата Владимира решил обосноваться в Екатеринбурге. Владимир впервые побывал в Горной столице в 1895 году и уже в эмиграции вспоминал: «…За это путешествие я посетил так же город Екатеринбург, где остановился в самой лучшей гостинице, которая называлась «Американская»; она была довольно чистая, со всеми удобствами, и в ней можно было хорошо отдохнуть после долгого путешествия. Екатеринбург представлял из себя оживлённый город, так как в нём происходили собрания деловых людей для решения важных промышленных вопросов Урала.

Я осмотрел замечательную гранильную фабрику, купил некоторые изделия из уральских камней для подарков и очень остался довольным своим трёхдневным пребыванием в этом городе…»

Но вернёмся к Николаю. После окончания службы он опубликовал в екатеринбургских газетах объявление о производстве подрядных работ инженера Министерства Путей Сообщения. Предложения не заставили долго ждать. За строительство железной дороги Пермь-Кунгур-Екатеринбург (1906- 1909 годы) ему даже вручили Золотой памятный жетон. Правда, при всех его заслугах, всей инженерной оригинальности и надёжности многих его построек, как отмечали современники, создание этого пути не было лишено финансовых махинаций.

Собственно не без участия этих денег и был в 1908 году приобретён дом, куда Николай Николаевич въехал со своей женой Марией Фёдоровной, урождённой Гельцер – из известной семьи артистов Императорских театров. Кстати, последний представитель этого рода побывал в Свердловске в июне 1926г. Это была прима-балерина Большого театра – Гельцер. Ещё одной особенностью их семьи являлось то, что жена была старше мужа на 16 лет (родилась она в 1853 году).

Как позже вспоминала Нора Мусатова, жившая в одном доме с Ипатьевыми в Праге (во время иммиграции) – «…помню немного обижало полное несоответствием прозаической внешности мадам Ипатьевой с такой страшной тайной (Авт.– убийством семьи императора): лицо было широким, рыжеватые волосы опрятными буклями сложены в ушах, в стоптанных ботинках, с авоськой, из которой торчал хвост тогда дешёвой селёдки…».

Другие, более лестные воспоминания оставили соседи по отдыху на курорте Курьи: «…его жена, почти вдвое меньше своего супруга, была очень живой и любезной дамой, бросавшей на мужа озабоченные взгляды. Выхватив из-под его жилета термометр и взглянув на него, она вскричала: Тридцать шесть и девять! Это почти лихорадка, вечером мы сидим дома! …Ипатьев, вздыхая, гладил бороду»

Мария Гельцер-Ипатьева

Прислуги в доме было пять человек. Из их числа известна экономка Евгения Поппер. К 1913 году, времени городской переписи, количество жильцов увеличилось до семи. Всегда было людно и шумно. Вот как вспоминают современники празднование Пасхи в ипатьевском доме: «…отправились на детский праздник. Внутри я запомнил большой зал с огромным столом, заваленный пирожными, тортами, пирожками, конфетами, фруктами. За этим столом орава детишек кричала, плакала, объедалась сладостями…»

Верхний этаж особняка остался жилым, а в нижнем хозяин разместил собственную контору подрядных строительных и железнодорожных работ. До Октябрьской революции 1917 года Николай Николаевич успел поучаствовать в создании нового вокзала станции Екатеринбург (1910—1912 годы). С 1914 года он гласный (депутат) Городской думы, член Уральского Общества Любителей Естествознания, член различных комиссий по благоустройству города. С 1915 года Н.Н.Ипатьев стал техническим консультантом строительства Уральского горного института имени Его Императорского Величества Николая Второго – последней постройки дореволюционного Екатеринбурга. Здание строилось на территории современного ВТУЗгородка, но из-за революционных событий не было достроено, и его пришлось окончательно разобрать в 1930-1950-х годах. А помимо этого он был деятельным членом клуба служащих железных дорог.

Здесь же, в нижем этаже в 1909—1912 годах размещалась строительная фирма «Мокшеев и Голландский» (подрядчики возведения Нового городского театра – ныне театра оперы и балета)

В первый же год Советской власти Николай Николаевич снова баллотировался в Городскую Думу, был членом Комитета Общественной безопасности – официальной власти города в революцию 1917 года.