Полная версия

Психология раннего студенческого возраста. Монография

Кроме того, нередко уже в первые недели обучения выясняется, что многие первокурсники не только пишут с большим количеством орфографических и синтаксических ошибок, но и практически не владеют письменной речью, то есть не способны внятно и последовательно излагать мысли и впечатления с помощью письменности родного языка. Порой необходимость прочитать и проанализировать даже небольшой и несложный учебный или научный текст оказывается для таких студентов непосильной задачей.

А при попытке преподавателя психологии или педагогики проиллюстрировать учебный материал примерами из художественной литературы, в том числе относящейся к школьной программе, выясняется, что почти никто из группы не помнит упоминаемого героя или эпизода, а то и никогда о них не слышал.

Все эти и многие другие особенности современных первокурсников часто сочетаются с их общей несамостоятельностью и неспособностью нести ответственность за свою учебу. Особое недоумение вызывает у вузовских педагогов тот факт, что многие из этих ребят выдерживают при поступлении на бюджетные отделения вузов серьезные конкурсы, то есть имеют высокие баллы за сдачу Единых государственных экзаменов.

Иными словами, поступающие в высшие учебные заведения юноши и девушки, безусловно являющиеся в непосредственном смысле людьми грамотными и вообще образованными на уровне полной средней школы, на деле далеко не всегда способны к самой элементарной учебной работе, если только она не регламентируется педагогами поэлементно. Умение читать, как и имеющиеся знания, для многих из ребят не делают текст вузовского учебника понятным, и даже самые интересные лекции не конспектируются ими в такой форме, какая помогла бы освоению изучаемого материала.

Вопрос, на который мы хотели бы ответить в настоящем исследовании, заключается в том, имеется ли взаимосвязь между способностью первокурсников читать и понимать учебные тексты, извлекая из них информацию, и их личностными характеристиками: субъектностью, мотивационной сферой, самосознанием (Кудрявцев, 1998).

Если такая связь есть, то, возможно, имеет смысл не пытаться формировать «в лоб» учебные умения, а организовать для первокурсников тренинги личностного роста, развивающие компоненты субъектности, самосознания, мотивационно-смысловой сферы. Тем более что обычно попытки усовершенствовать вузовский образовательный процесс сводятся к переносу на ступень высшего образования форм и методов, характерных для средней школы, которые, как мы видели, совсем не способствуют становлению полноценной учебной деятельности.

Методики исследования

Все методики проводились анонимно: первокурсникам предлагали выбрать любой ник или псевдоним и подписывать им все свои работы. Это было сделано для минимизации фактора социальной желательности и для создания условий проявления максимальной искренности.

Функциональная проба «История»

Исходя из высказанных соображений мы сконструировали функциональную пробу «История», дающую представление о способности студентов выполнять несложную, но рутинную работу с учебным или научным текстом. Эта функциональная проба не могла бы быть разработана без неоценимой помощи заместителя директора Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ по воспитательной работе, историка Г. С. Перевощиковой.

Студентам предлагались три маленьких параграфа исторического содержания о государствах Древнего Междуречья. При выборе их тематики мы исходили из того, что все первокурсники, на какой бы специальности они ни обучались, в недавнем прошлом изучали историю Древнего мира, так что материал для них обладал свойством понятности и даже частичной знакомости (имена, названия местностей).

В то же время использовались не школьные учебники, а специальная историческая литература, которая вряд ли была знакома кому-либо из вчерашних школьников. От привычных ребятам учебников тексты отличались большей подробностью и серьезностью, хотя ничего сложного в них не было – простое изложение исторических фактов.

Как уже было сказано, текст состоял из трех отдельных фрагментов, в которых говорилось о разных этапах развития государственности в регионе Междуречья. Каждый фрагмент обладал известной законченностью, кратко повествуя о том или другом микропериоде Древней истории. Между фрагментами имелась определенная связь, и некоторые (но не все) исторические лица упоминались не в одном кусочке текста, а в двух соседних или даже во всех трех.

Фрагменты были размещены в хронологической последовательности, но это было неочевидно при первом чтении, поскольку прямой сюжетной преемственности между ними не было. Это были три отдельных, но связанных между собой временем и местом исторических событий кусочка текста.

Уровень сложности текстов примерно соответствовал научно-популярной и учебной литературе, рекомендуемой в старших классах средней школы, или научной литературе, какую читают на младших курсах вуза. В целом можно сказать, что это были совсем несложные, понятные любому грамотному человеку тексты. Однако их нельзя было бы назвать занимательными или интересными. Скорее, они были даже скучновато написаны – типичные маленькие параграфы из монографии или учебника.

Общий объем трех фрагментов составлял примерно 1100 слов, то есть две с лишним страницы формата А4, через 1,5 интервала, кегль 14.

Студентам предлагалось прочитать текст и ответить на три вопроса к нему. Первые два вопроса были о путях прихода к власти правителей в государствах древнего Междуречья и о причинах войн в этом регионе в описываемый период. В текстах содержались конкретные ответы на эти вопросы, которые при внимательном прочтении совсем не трудно было перечислить. Путей прихода к власти в текстах упоминалось четыре (наследственное право, политическая борьба, завоевание и узурпация), а причин войн – шесть (централизация для ведения хозяйства, обогащение, усиление власти, завоевание новых земель, оборона от внешних врагов и борьба за новые рынки сбыта).

Третий вопрос представлял собой задание составить общую хронологическую таблицу тех описанных в тексте событий, которые имели конкретные даты. Таких событий было шесть, и их хронология должна была идти от больших цифр к меньшим, поскольку описываемый период относился ко времени до новой эры. Некоторые студенты вносили в хронологическую таблицу еще и общее обозначение временной эпохи – «третье тысячелетие до новой эры».

Результаты выполнения студентами заданий пробы «История» оценивались по специально разработанным балльным шкалам. Полученные данные сопоставлялись с показателями особенности личности, полученными с помощью психодиагностических методик.

Методика на определение уровня субъектности

Данная методика опросного типа была разработана М. В. Исаковым на основе нескольких существующих методик, среди которых есть как отечественные (В. В. Пономарева), так и зарубежные (К. Рифф, Дж. Роттер, Э. Дэси, Р. Райан).

Она была апробирована и валидизирована автором в диссертационном исследовании на материале студенческих выборок (Исаков, 2008). Методика дает показатели шкал Ответственности, Свободы, Общей рефлексии, Рефлексии выбора и Контроля. Имеется и суммарная шкала: Общий показатель субъектности, показатель которой представляет собой сумму показателей шкал Ответственности, Свободы, Рефлексии выбора и Контроля. Показатель общей рефлексии не входит в Общую субъектность.

Бланк методики содержит 50 утверждений, с каждым из которых респондент может согласиться или не согласиться, причем в разной степени (используется семибалльная шкала). Часть утверждений сформулирована в позитивной форме, а часть – в негативной.

Методика Нюттена (метод мотивационной индукции)

Метод MIM (мотивационной индукции) был предложен бельгийским психологом Ж. Нюттеном, который рассматривает мотивацию и поведение человека в аспекте временной перспективы, представленной в отличие от пространственной только во внутреннем, ментальном плане (Толстых, 1988). Эта существующая во внутреннем плане перспектива содержит в себе множество различных объектов, которые являются мотиваторами, регулирующими поведение человека.

Методика представляет модификацию метода незаконченных предложений. Начала фраз сформулированы как мотивационные индукторы, то есть имеют характер побуждения, ярко выраженной интенции. Среди них есть 20 положительных индукторов и 10 отрицательных. Полученные окончания предложений обрабатываются по двум кодам: временному и содержательному, причем временной код дает два показателя: по календарным периодам (настоящий момент, день, неделя, месяц, год, несколько лет, десятилетия спустя, очень нескоро, всегда) и по периодам жизни (период текущего обучения в вузе, период послевузовского образования, «молодая» зрелость, «зрелая» зрелость, старость, открытое настоящее, когда-то в жизни, прошлое, будущее).

В свою очередь содержательный код предполагает категории личности субъекта, его активности, направленной на саморазвитие, стремления что-то сделать, общения с другими и мыслей о них, познания и получения информации, интереса к трансцендентальным объектам и явлениям, материальных ценностей, отдыха и развлечений, страхов, надежд, процедуры тестирования и, наконец, бессмысленных ответов.

Каждое из окончаний фраз квалифицировали по трем шкалам: двум временным кодам (календарный и периоды жизни) и содержательному. Каждый из трех кодов давал свои цифровые показатели.

Методика Пирамида

Эта методика была специально разработана нами для данного исследования на основе модели мотивационно-потребностной сферы, предложенной А. Маслоу (Маслоу, 2011), и поэтому получила одноименное с этой моделью название. Методика прошла апробацию в нескольких дипломных работах, а также процедуру экспертных оценок.

Бланк методики Пирамида содержит 50 утверждений мотивационного содержания, половина из которых носит позитивный характер, а половина негативный. Каждому из пяти уровней потребностной сферы по Маслоу (физиологические потребности, потребность в безопасности и защищенности, потребность в любви и принятии, потребность в признании, потребность в самоактуализации) соответствует по пять позитивно сформулированных и по пять негативно сформулированных утверждений. Утверждения отражают важность того или иного уровня потребностной сферы для респондента.

Предусмотрено три варианта ответов: «Да», «Нет» и «Когда как». Ответ «да» на позитивно сформулированное утверждение оценивался двумя баллами, ответ «да» на негативно сформулированное утверждение оценивался 0 баллов. Ответ «нет» на позитивное утверждение давал 0 баллов, а ответ «нет» на негативное утверждение – два балла. Ответ «когда как» во всех случаях оценивался одним баллом.

Экспертные оценки шкалам методики давали 48 студентов-пятикурсников психологических факультетов и 12 дипломированных психологов, всего 60 человек, хорошо знакомых с моделью мотивационно-потребностной сферы А. Маслоу. Все они должны были отметить на бланке методики, к какому уровню потребностной пирамиды относится, по их мнению, то или иное утверждение. В итоге оказалось, что более чем в 82 % случаев эксперты атрибутировали утверждения в соответствии с ключом к методике.

Методика Я-высказывания

Методика представляет собой проективную пробу, в процессе которой респонденту надо закончить 15 предложений, начинающихся местоимением первого лица единственного числа (я, мне, меня, обо мне, со мной, у меня). Окончания предложений отражают качественные характеристики самосознания и, в частности, его возрастное своеобразие.

Данный вариант метода незаконченных предложений впервые был использован на выборках подростков А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых в 1990 году. По их данным оказалось, что характеристики самопрезентации, вольно или невольно делаемой респондентами, достаточно полно и содержательно характеризуют их психологический возраст. Система балльных оценок, используемая при обработке, основана на данных отечественной психологии развития об особенностях самосознания и самопредставлений ребенка и подростка в разных возрастах.

Так, дети, подростки и даже юноши, чьи психологические особенности близки к характеристикам дошкольного возраста (непосредственность, направленность на элементарные удовольствия, эгоцентризм), чаще всего заканчивают предложения, начиная со слова «люблю» и указывая на физиологические потребности, лакомства и нехитрые развлечения: «люблю пиво»; «люблю играть в компьютер»; «люблю такой-то сериал» и т. п.

А вот для «младших школьников», каков бы ни был их реальный паспортный возраст, характерно отнесение себя к какой-либо категории или социальной группе, скажем: «я девушка»; «живу в Москве», или постулирование собственного соответствия нормам, а то и лучшим образцам: «хорошо учусь»; «меня любят родители».

У ребят же, достигших уровня развития самосознания, характерного для младших подростков, часто встречаются нарочито вызывающие, провокационные Я-высказывания, например «это идиотский тест», «я псих» и т. п. А те, кто еще несколько «старше» по особенностям осознания себя, обращают внимание на собственные качества, внешние и внутренние, на важность отношений с друзьями, а также пишут о своих содержательных интересах и увлечениях и, наконец, о жизненных планах.

Символические пробы

Методика направлена на выявление характеристик социального Я. Это популярная и несложная в проведении проективная проба, имеющая своей целью измерение самоотношения и самоидентичности. Использовалась лишь часть субтестов методики, дающих показатели разных сторон Я-концепции: самооценка (по сравнению с другими), социальная заинтересованность, идентификация, эгоцентричность, дифференцированность Я-концепции.

Методика предполагает фиксирование физического расстояния на листе бумаги между кружками, символизирующими Я и значимых других. Это расстояние измеряется иногда в миллиметрах, а иногда количеством кружков, находящихся между кружком, означающим Я, и кружками-«другими». Это расстояние интерпретируется как психологическая дистанция; позиция левее «других» – как переживание ценности Я; выше – как переживание «силы» Я; внутри фигуры, составленной из кружков «других», как включенность и зависимость; вне этой фигуры – как независимость Я; помещение Я в ряд более сложных фигур – как относительно большая дифференцированность Я-концепции.

Выборка

Исследование проводилось на материале выборки из 551 студента-первокурсника. Они обучались на различных образовательных программах (психологи, экономисты, биологи, физики, социальные педагоги и др.) в московских вузах (РГГУ, МГПУ). Возраст варьировал от 17 лет до 21 года (в среднем 17,8 лет). Среди респондентов были 186 юношей и 365 девушек.

Результаты

При анализе полученных данных выяснилось, что из 551 студентов значительная часть (238 человек, то есть около 43 %) не выполнили функциональную пробу «История», хотя и заполнили бланки остальных методик. Некоторые из ребят аргументировали невыполнение задания надписями на бланке, типа: «ну, это слишком сложно», «вы с ума сошли, столько читать?», «не терплю историю» и т. п., другие просто оставили бланки чистыми.

Еще часть студентов (42 человека, то есть около 8 %) отнеслась к заданию формально, написав ответ на каждый из вопросов короткие, малоосмысленные реплики, например: «разными путями могли прийти к власти правители древнего Шумера»; «они все были тираны»; «Древний мир полон жестокостей» и т. п. При этом студенты, как правило, не на все вопросы отвечали отписками, а только на один или два из трех. На другие вопросы они давали более или менее содержательные ответы.

Однако наибольшая часть наших респондентов, почти половина (49 %, 271 человек), все-таки дали на все три вопроса в той или иной мере добросовестно обдуманные ответы. Другое дело, что и эти ответы часто были неполными или, напротив, в них приводились «лишние» факторы, не упоминавшиеся в тексте. Скорее всего, эти факторы, обычно общего характера, были усвоены при изучении истории в школе и добавлялись студентами, желающими показать свою эрудицию, из соображений «улучшения» качества ответов.

Хочется еще раз подчеркнуть, что первокурсники, не так давно ставшие студентами, в первые месяцы учебы были наиболее высоко мотивированы на выполнение всех требований и участие во всех формах работы. Кроме того, инструкция и дополнительные разъяснения тестеров содержали предупреждение о том, что текст не очень интересный, но небольшой и что нужно его прочитать и ответить на вопросы. И, несмотря на это, значительная часть респондентов нашли задание слишком трудным для выполнения и отказались от него.

Это говорит об основательности соображений, высказываемых в последнее время многими психологами и педагогами и касающихся «клипового», фрагментарного характера познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, внимания) у современных подростков и молодежи.

Постоянное общение в социальных сетях, многочасовое пребывание в интернет-чатах и на форумах приводит к тому, что текст, превышающий объемом несколько абзацев, то есть выходящий за пределы одномоментно видимого на мониторе, кажется «слишком» длинным, непосильным для восприятия и осмысления. Мелкое дробление материала, разделение его на отдельные «кванты», характерное для сегодняшнего образовательного процесса, также, по-видимому, вносит свою лепту в это явление. Подчеркнем еще раз, что мы сейчас говорим не о том, справляются ли первокурсники с несложным в общем-то заданием, а о том, что многие из них отказываются от него a priori, даже не попытавшись выполнить.

Посмотрим теперь, имеются ли различия по показателям личностных особенностей между теми студентами, которые не стали выполнять пробу «История», и теми, кто ее выполнил, независимо от качества данных ими ответов. Отметим, что в группу не выполнивших задание, которых мы образно назвали «ленивыми», вошли только те студенты, которые либо сдали бланки чистыми, либо написали общий отказ, мотивированный слишком большим объемом и сложностью текста (на самом деле совсем не сложного). Тех же, кто ответил на вопросы ошибочно или неполно, мы отнесли к группе, которую образно назвали «усердными». То есть речь шла не об успешности выполнения задания, а о честной попытке его выполнения или отказе от него.

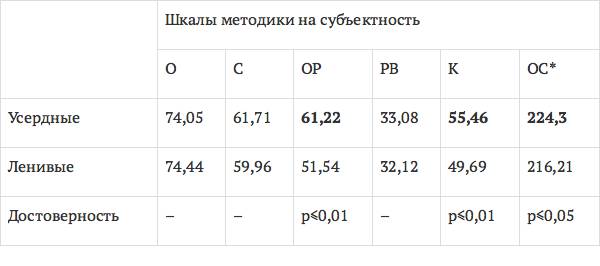

Начнем с показателей субъектности. Как было рассказано выше, данная методика имеет пять шкал: Ответственность (О), Свобода (С), Общая рефлексия (ОР), Рефлексия выбора (РВ), Контроль (К). Кроме этого, есть шкала Общей субъектности (ОС), являющаяся суммой показателей шкал О, С, ВР и К (табл. 1).

Таблица 1

Различия в показателях субъектности между «усердными» и «ленивыми» студентами-первокурсниками

*О – ответственность, С – свобода, ОР – общая рефлексия, РВ – рефлексия выбора, К – контроль, ОС – общая субъектность.

Баллы, полученные респондентами той или другой группы, в целом укладываются в диапазон нормативных значений, полученных при апробации методики на российской студенческой выборке. Однако между группами есть два достоверных различия по шкалам Общей рефлексии и Контроля и, кроме этого, различие с меньшим уровнем значимости (р≤0,05) по суммарной шкале Общей субъектности. Все показатели выше у студентов из группы «усердных». Проверка проводилась по критерию Манна – Уитни для несвязных выборок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.