Полная версия

Нейробиология и духовность. Научное доказательство сверхспособностей ума и пространства

Первые два года учебы в колледже представляли собой целый паноптикум из курсов фундаментальных наук – физики, органической и неорганической химии, метаболической биохимии – и совсем немного нейронауки. Мне не терпелось больше узнать о мозге, но по мере того, как я приобретала фундаментальные научные знания, меня поражало сложное устройство природы. Описанные в биологии каскадные события, которые с пунктуальной регулярностью происходят в наших телах и в мире природы – это не что иное, как чудо. Эти темы, с их бесчисленным количеством путей и механизмов, которые нужно было запомнить и понять, тоже казались чрезвычайно сложными.

Курсы физики и химии полностью перевернули мое представление о мире. Мне оказалось нелегко принять эти дисциплины: хотя в них много законов, уравнений и правил, которые нужно учить наизусть, а я хорошо умею запоминать, – мне недоставало объяснений, как именно возникли все эти явления и почему они существуют. Простое заучивание не очень соответствовало моим ожиданиям от образования. Чтобы по-настоящему чему-то научиться и что-то понять, мне нужно знать не только сам механизм, но и, например, то, почему этот механизм развивался именно так, а не иначе. Дисциплина биологии находится на несколько уровней абстракции выше, чем химия и физика, и к ним можно спускаться в поисках объяснений. Например, вам необходимо запоминать механизмы репликации ДНК, но вы хотя бы понимаете, почему (деление клеток) или как (ДНК распадается, копируется, перестраивается и так далее) происходят эти процессы. Что же касается физики и химии, то они не всегда давали четкие ответы на вопросы «почему» и «как». Вы должны запомнить, что электроны образуют облако вокруг ядра, не имея никакого понимания, почему это так. Вы учите наизусть уравнения законов физики Ньютона, но в учебниках не объясняются источники возникновения этих сил, их природа и причины существования; не сказано также, почему мы ожидаем, что они везде одинаковы. У меня осталось много-много вопросов о природе Вселенной, хотя сами эти управляющие силы вызвали глубокое благоговение и уважение.

Учеба в колледже дала мне хорошее понимание клеточной и молекулярной нейробиологии, но я поняла, что все еще не могу глубоко проникнуть в сложные механизмы человеческого поведения. После стажировки в местной больнице я обнаружила, что профессия врача меня на самом деле не интересует. Бросив медицину, я поступила в аспирантуру в Университете Южной Калифорнии (USC) и сосредоточилась на когнитивной нейробиологии. Меня особенно интересовали психопатические черты: хотелось понять, какие «сбои» в мозге могут заставить человека поступать жестоко по отношению к другим. Уверена, что мои родители пришли в восторг, когда я сообщила им, что я не только не хочу быть врачом, но и собираюсь изучать психопатические склонности. Конечно, нужно следовать зову сердца!

Что касается духовности, то где-то в возрасте двенадцати лет, после некоторого вдумчивого анализа, я решила, что ислам не имеет для меня никакого смысла. Молиться пять раз в день казалось пустой тратой времени, чрезмерно фанатичной и напрасной во всех отношениях. Кроме того, женоненавистничество плохо сочеталось с моими зарождающимися феминистскими идеалами. Поэтому я бросила ислам. Примерно в то же время я открыла для себя викку, каким-то образом найдя информацию о ней в зарождающемся интернете, и решила, что моей единственной религией – хотя само это слово вызывает отторжение – может быть только та, которая поклоняется природе и в которой на равных с богами представлены богини. Я была поклонницей Луны, любительницей природы. Однако когда я поступила в среднюю школу, моя викканская практика отошла на второй план; я стала склонной к агностицизму и равнодушной к религии и духовности.

А потом случилось 11 сентября. Смерть, разрушения и травмы, вызванные терактами, превратили мою двойственность в отвращение к религии. Появился радикализм – я стала агрессивно антирелигиозной; в то же время во мне пробудился интерес к международным геополитическим делам. На первых двух курсах колледжа мы должны были читать многие основные религиозные писания и изучать их историю. Помню, что все прочитанное вызвало во мне еще больше неприязни к религиям, причем главным образом в эмоциональном плане. Конечно, этому способствовали негативные ассоциации между религией и историей моих родителей. Масла в огонь подлила исламская революция на моей собственной родине.

Пока во мне росли эти изменчивые и воинственные чувства по отношению к религии, я постепенно вооружалась научным пониманием мира, которое использовала в качестве боеприпасов. Даже если оставить религии в стороне, я просто не видела места для какого-либо Бога или бестелесного разума в научном мире. И это нельзя назвать моим мнением. Я действительно механически не понимала, как могут существовать боги. Я не понимала концепции души, потому что не могла себе представить, из чего она сделана. Углерод? Водород? Кислород? Где она находится в теле? На каком этапе развития плода она появляется? Для меня это просто не имело никакого смысла. Я даже не понимала, что означает слово «духовный». Людей, которые верят в религию, я считала, скажем так, не самыми яркими представителями рода человеческого – хотя со временем стала рассматривать религиозность как механизм преодоления трудностей. Среди неверующих довольно популярен такой способ мышления: с помощью дарвиновской теории эволюции они доказывают, что религия и духовность возникли как механизм, помогающий людям справляться с тяготами жизни, разбираться в окружающей среде или добиваться сплочения группы.

Но погодите-ка… Может быть, во Вселенной есть что-то еще?Последний семестр бакалавриата я заканчивала в Париже; тогда я еще оставалась антирелигиозной и антидуховной. Но было время, – между возвращением домой из Парижа и началом аспирантуры, – когда я начала задаваться вопросами о загадках Вселенной. Я уверена, что к этому привели некие события, но не могу точно вспомнить, какие именно. Меня всегда интересовали вопросы судьбы, предназначения и совпадений (в колледже я была одержима совпадениями), но по мере моего вступления на научную стезю это постепенно стиралось. Короткий период возрождения этих мыслей случился, когда я жила в доме у родителей. Меня особенно интересовала концепция того, что благодаря какому-то необъяснимому механизму мысли становятся реальностью. Возможно, это связано с тем, что примерно в то же время вышла книга Ронды Берн «Тайна», и ее тема повсюду обсуждалась в культурной среде. Книга не отличалась глубиной содержания или обилием цитат, но сама концепция поразила меня. Она нашла во мне отклик, поскольку я успела несколько раз заметить жуткую вещь: если я о чем-то одержимо думала, то все происходило именно так, как я себе представляла. Я начала читать статьи по квантовой физике и размышлять над тем, как это связано с мозгом. Увы, потом все мое время и мысли поглотила аспирантура, и новое хобби пришлось оставить.

Вместо этого я погрузилась в глубокое изучение мозга, работая над курсовым проектом, который провел меня научной тропой от отдельных нейронов к конкретным областям мозга, потом к целым сетевым соединениям мозга и цифровым моделям его функций. В дополнение к курсовой работе я также получила реальный опыт подготовки и проведения экспериментов, сканирования мозга и анализа структурных и функциональных связей мозга с использованием передовых статистических методов анализа.

Об этом научном начинании я узнала много нового, но оставлю эти комментарии для следующей главы. Чем ближе я знакомилась с мозгом, тем больше сознавала, что этот орган действительно трудно понять и что мы на самом деле совсем не знаем, как он работает! Нам кажется, что мы сами отвечаем за свои решения и восприятие, но в действительности наше поведение управляется на гораздо менее сознательном уровне. Такого рода откровения заставляют вас с сомнением рассматривать каждую вашу мысль, каждое ощущение, решение и действие – в поисках доказательств того, что за них все-таки ответственен этот ненадежный орган.

2. Ненадежный мозг и религия в виде науки

«Ты задаешься вопросом, верен ли твой путь. Да, верен. Чтобы двигаться дальше, ты должна была прийти именно сюда. Я вижу в этом Божий промысел. Это судьба».

«Ох, нет! Она говорит о Боге! Меня тошнит». – Я уже злилась, но продолжала слушать.

«Это карма из прошлых жизней. Бог вынул ее на свет, чтобы исцелить».

Прошлая жизнь?! Карма?? Бог?! Опять? Но они же не существуют…

«Человек, связанный с этой ситуацией, – одна из твоих родственных душ, из твоей группы душ».

Надо же…

Я понятия не имела, о чем она говорит. Я вообще не верила в души. Слова гадалки-интуита были еще более странными, чем мысль о том, что она способна предсказать мое будущее.

Я бы сказала, что нейробиологи настроены еще более скептически, чем обычные ученые, потому что мы знаем, как работает мозг. Наш мозг – это детектор совпадений, рассказчик историй и фильтр реальности. Мозг изо всех сил старается использовать имеющуюся у него информацию, чтобы создать версию настоящего момента, основанную на прошлом опыте и прогнозах относительно будущего. Можно ли доверять мозгу? Я думаю, было бы полезно объяснить некоторые особенности этого органа, которые заставляют нас сомневаться в его надежности.

Ваш мозг – рассказчик историй. Я имею в виду не только умение мозга создавать вымышленные истории (кстати, эта определяющая черта отличает людей от других животных), но и его постоянные попытки осмысливать всю поступающую сенсорную информацию. При этом истории, которые он создает, далеко не всегда основаны на истине. В качестве примера можно привести то, что мы называем левополушарным интерпретатором, или интерпретатором левого полушария. Он воспринимает поступающую сенсорную информацию, сравнивает ее с информацией из прошлого и рационализирует ее наиболее вероятное объяснение, или историю. Лучшим примером, демонстрирующим эту особенность мозга, являются эксперименты над пациентами с расщепленным мозгом. Два полушария головного мозга обычно соединены пучком нейронов, который называют мозолистым телом; но у некоторых пациентов по разным причинам мозолистое тело было разорвано. Это разъединяло полушария мозга и препятствовало коммуникациям между ними.

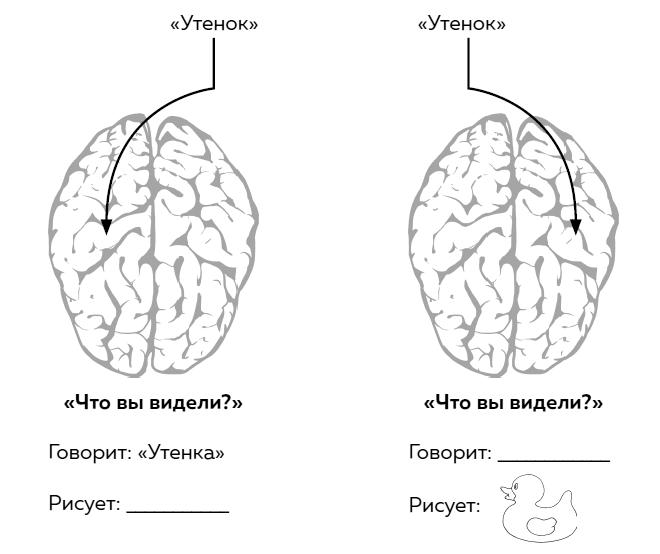

Когда два полушария соединены, интерпретатор левого полушария имеет доступ ко всей сенсорной информации. У пациентов с расщепленным мозгом эта способность теряется, и потому их правое полушарие имеет доступ только к информации с левой стороны тела, а левое полушарие – только к информации с правой стороны тела (поскольку на пути к мозгу нейроны с противоположных сторон тела пересекаются). В серии классических экспериментов (Gazzaniga, 1970; Gazzaniga 2005) нейробиологи показали силу потребности интерпретатора левого полушария рассуждать и объяснять то, что происходит в окружающей среде. Когда в правом поле зрения пациента с расщепленным мозгом оказывалась некая картинка, испытуемый без проблем называл увиденное, поскольку языковое общение относится к левому полушарию – именно тому, которое воспринимало картинку (см. рис. 2.1 на стр. 34). Но когда изображение появлялось в левой части поля зрения пациента, тот не мог словами сообщить исследователям о том, что перед ним находится. Правое полушарие не обладает способностью вырабатывать язык, а у таких пациентов полушария не сообщаются друг с другом. Однако когда испытуемых просили нарисовать увиденное, они довольно точно изображали то, что появлялось в их левом поле зрения – тем самым показывая, что мозг действительно получал информацию, но просто не мог передать ее вербально.

Рисунок 2.1. На этой иллюстрации показан образец результатов классического нейробиологического эксперимента над людьми с разделенными полушариями, в котором выявляется разница между функциями двух полушарий мозга.

Когда пациентов спрашивали, почему они нарисовали картинку (допустим, это был стакан воды), те рассуждали: «Наверное, мне хочется пить», – не подозревая, что их правое полушарие действительно видело изображение стакана воды в эксперименте и что именно это было фактической причиной, по которой они нарисовали стакан! Правильным ответом на вопрос исследователя было бы: «Я не знаю», – но работа этого интерпретатора состоит в том, чтобы создать историю и получить ответ, что он, собственно, и сделал. Исследователи обнаружили, что этот эффект распространяется и на эмоции: когда они показывали левому полю зрения испытуемого эмоциональный видеоклип или снимок, вызывающий негативное настроение, а затем спрашивали пациента о его ощущениях, он отвечал: «Мне страшновато. Я нервничаю. Наверное, мне не нравится эта комната. Или, может быть, мне не нравитесь вы». Испытуемый чувствовал эмоцию, но не мог сообщить реальную причину этих ощущений (а причиной был эмоциональный видеоматериал), потому что левое полушарие не имело доступа к информации, содержащейся в правом полушарии.

Задержитесь на минутку, чтобы подумать об этих результатах: они так завораживают! Эти эксперименты проводились с особыми пациентами, а наш мозг обычно получает сведения от обоих полушарий – но и у нас тоже бывает какая-то недостающая информация, поскольку мозг не способен обработать все сразу. Но мозгу не нравится, когда у него нет ответов, и потому он выдумывает их сам, как может.

Кроме того, наш мозг является детектором совпадений и сконструирован так, чтобы находить закономерности даже там, где их на первый взгляд не существует. Это помогает ему разбираться в том, что происходит в окружающей среде, и облегчает рассказывание историй. Например, мы видим лица в облаках или на поджаренных тостах, а наша тетушка уверяет, что она всегда выигрывает в казино, если отправляется играть на следующий день после дождя. Это называется «апофения» и случается с людьми постоянно. Апофения не всегда негативна. Собственно говоря, люди с более высоким интеллектом, как правило, обладают лучшими способностями к обнаружению закономерностей (Kurzweil, 2013; Lick, Alter and Freeman, 2018), и нет никаких сомнений в том, что эта особенность мозга помогла выжить человеческому роду. Такую же тенденцию демонстрирует и тесно связанное с этим явление, называемое феноменом Баадера-Майнхофа; оно наблюдается, когда вы начинаете часто и буквально повсюду замечать что-то, о чем недавно узнали. Обычно считается, что ваш мозг, распознающий закономерности, отвечает за повторяющееся восприятие предмета, а не за то, что он действительно является более распространенным. Смысл и значимость, которые можно придать этим случайным событиям, таким как азартные игры вашей тетушки, носят личный характер и считаются важными только в чьем-то сознании. Ну, во всяком случае, таково популярное научное убеждение.

Еще одно свойство мозга – фильтрация поступающей сенсорной информации. Наш мозг способен одновременно обрабатывать лишь такое количество информации, которое его не перегрузит; поэтому он действует как фильтр, сдерживающий сплошные потоки данных. Один из способов это делать связан с распределением внимания. В ставшем знаменитым эксперименте «Невидимая горилла» (Simons, and Chabris, 1999) исследователи проиллюстрировали этот эффект, попросив участников просмотреть видеозапись баскетбольного матча и подсчитать, сколько раз участники одной команды передавали друг другу мяч. Пока испытуемые сосредоточенно решали поставленную задачу, по баскетбольной площадке между игроками беззаботно прошел человек в костюме гориллы. В конце эксперимента участников спросили, заметили ли они что-нибудь, кроме спортсменов, и большинство испытуемых сообщили, что ничего не заметили – ведь они так сильно концентрировались на задании! Вот пример того, как ваш мозг отфильтровывает информацию, не относящуюся к делу. Это называется «слепота невнимания», или «перцептивная слепота». Возможно, вам лучше знакома такая разновидность этого явления, как эффект коктейля: во время громкой вечеринки вы можете настроить свой слух и сосредоточить внимание на одном собеседнике, игнорируя окружающий шум.

У каждого человека информация фильтруется по-своему, в зависимости от индивидуальных ожиданий, страхов и желаний. Восприятие действительно субъективно. Мозг позволяет нам видеть и переживать то, что мы ожидаем и хотим увидеть и пережить (Schwarz, Pfister, and Büchel, 2016; Riccio, Cole, and Balcetis, 2013). Существует бесчисленное множество примеров того, как эта функция влияет на базовое восприятие. Например, степень боли, которую вы испытываете, может зависеть от того, что вы ожидали почувствовать (Anchisi and Zanon, 2015; Atlas, and Wager, 2012; Tracey, 2010), а то, сможете ли вы правильно прочитать эмоцию на лице другого человека, может зависеть от контекста ситуации (Diekhof et al., 2011; Авиезер и др., 2011; Шварц и др., 2013). Если вам одновременно показать два изображения, но сделать это настолько быстро, что вы не сможете их осознанно усвоить, то, скорее всего, вы автоматически воспримете ту из картинок, которая связана с чем-то приятным из прошлого – например, с деньгами (Balcetis and Dunning, 2006; Balcetis, Dunning, and Granot, 2012).

Страх тоже может влиять на визуальное восприятие. Например, если вы боитесь пауков, то вам картинка с изображением этого животного кажется расположенной ближе, чем тому человеку, который их не боится (Cole, Balcetis, and Dunning, 2013). Направлять внимание и влиять на восприятие могут и угрозы. Например, на изображения пугающих животных, таких как змеи и пауки, люди обращают больше внимания, чем на нейтральные изображения цветов (Öhman, Flykt, and Esteves, 2001). Кроме того, когда у человека есть цель, его внимание направляется на объекты, способные помочь в достижении этих целей. Например, при постановке целей спаривания одинокие испытуемые обращали внимание на физически привлекательных представителей противоположного пола, поскольку те представляли собой потенциальных партнеров (Maner et al., 2007), а потребители кокаина чаще остальных людей обращали внимание на изображения, напоминающие о наркотиках (Dunning et al., 2011).

Верования людей тоже влияют на то, как мозг отфильтровывает информацию. Он склонен выбирать из всего потока такие сведения и доказательства, которые соответствуют его существующим убеждениям. Одним из примеров является предвзятость подтверждения: допустим, если вы полностью уверены, что за рулем всех гибридных автомобилей сидят ужасные водители, то из всех инцидентов, когда вас кто-либо подрезал на дороге, вы с большей вероятностью заметите и запомните именно те, в которых участвовали гибридные машины. Существует также предвзятость ретроспективы: зная результат события, люди склонны верить, что предвидели или предсказывали его с самого начала. Иногда это называют феноменом «я-так-и-знал».

Ожидания и убеждения влияют не только на то, как мозг воспринимает и обрабатывает информацию, но и на наше поведение. Вот один из множества примеров такого рода: когда пожилым людям дают задачку на запоминание, качество ее выполнения может зависеть от того, был ли участник заранее ознакомлен со стереотипами о том, что с возрастом память существенно ухудшается (Стил и Аронсон, 1995; Ламонт, Свифт и Абрамс, 2015). Было обнаружено, что у обладателей «счастливых талисманов» улучшались последующие результаты в различных играх, требующих моторной ловкости и памяти, а также в гольфе и решении анаграмм (Damisch, Stoberock, and Mussweiler, 2010) – так что не позволяйте никому стыдить вас за то, что вы носите «счастливый талисман»! Согласно другим исследованиям, люди, которые минуту или две стоят в сильных позах (например, руки на бедрах), сообщают, что чувствуют в себе силу и готовность рисковать. К тому же у них повышается уровень тестостерона и снижается уровень кортизола; это показывает, что убеждения могут влиять как на поведение, так и на физиологию (Gronau et al., 2017; Carney, Cuddy, and Yap, 2010). Не следует забывать и печально известный эффект плацебо (Colloca, 2018; Kaptchuk et al., 2010), когда неактивный препарат или инертные лечебные процедуры вызывают у пациента благоприятный эффект исцеления.

Один из очень глубоких примеров иллюзий разума – это клинические случаи пациентов с диссоциативным расстройством идентичности (DID, ранее известное как «расстройство множественной личности»). Разные личности в уме одного пациента с DID могут проявлять физиологические различия в остроте зрения, уровнях болевой чувствительности, диабетическом статусе, аллергических реакциях и леворукости! Ожидания могут влиять даже на поведение других людей; это было показано, в частности, на примере того, как ожидания учителей сказываются на успеваемости их учеников, что иногда называют эффектом Пигмалиона (Friedrich et al., 2015; Good, Sterzinger, and Lavigne, 2018).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.