Полная версия

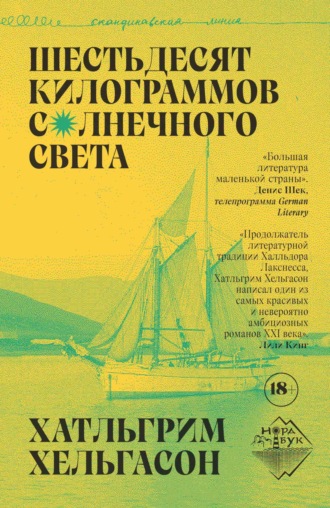

Шестьдесят килограммов солнечного света

Итак: собрания не будет, агента не будет, Америки не будет. И кажется, все это знали, кроме него. Черти полосатые! Он облекся в свою робость как в тесную робу и нарочно притащился сюда, чтоб записаться в будущее – а будущего не будет: его отменили!.. За семью годами счастья идут семь лет несчастья, думал Эйлив, сам удивляясь, насколько же он расстроился, что ему не дали перебраться со всем скарбом во Мерику.

И чтобы не получилось, что он приехал совсем понапрасну, он снова побрел на кладбище, на место рукоположенного преступления. Там он заметил неподалеку свежую могилу, встал на нее и стал мочиться, но, едва начав, пожалел об этом. Вдруг его кто-нибудь увидит? Чем это не готовое доказательство виновности в преступлении? Нет, его никто и не мог увидеть: пурга окружила его со всех сторон. Зато не успел он закончить свое дело, как из метели появился простоволосый призракоподобный старец. Он направлялся на юг вдоль сложенной из камня кладбищенской ограды – снежновласый и снежнобородый, и, кажется, не заметил Эйлива, а тот провожал его взглядом до угла, а затем из калитки.

Ему показалось, что это был Сакариас – пророк и жалобщик на календарь. Он прошел прямым ходом к церкви и взялся рукой за дверную ручку – положил дряхлое на дряхлое, – но ему дверь не открылась так же, как и Эйливу, и вскоре они оба стояли на ведущей к церкви дорожке, словно двое заядлых мессоманов. Пророк вперил взгляд в побитую непогодой дощатую конструкцию – эту дверь.

– Кажется, сегодня собрания не будет, – сказал высокий.

Молчание.

– Ты в церковь шел?

Молчание.

– Я-то думал: тут собрание будет, насчет Мерики. Так сказал этот, в сапогах, который на «Тире» приплыл.

Молчание.

Эйлив, никогда не отличавшийся красноречием, сейчас вдруг принялся болтать – так на него влияло присутствие пророка. А тот в конце концов отпустил дверную ручку, и повернулся, и стоял на церковном крыльце со своей торчащей из плеч головой-снегосборником, заиндевелой бородой и бледно-серой физиономией. И в этой сплошной белизне единственной черной точкой был его зрачок, крошечный и продолговатый: им он смотрел далеко вглубь долины (в этом фьорде было всего два направления: вглубь и вовне) и, казалось, углядел там какую-то интересную передачу: он некоторое время не отводил оттуда глаз и, как и прежде, не замечал вольника со Следующего Обвала.

В глубине косы среди снеговерти парило солнечное пятно, очень широкий луч из божьего прожектора, и оно придвигалось все ближе к ним, словно небесный мастер по свету сейчас устроил поиск своих персонажей, стоящих в этот миг на сцене. И вот крыльцо церкви осветилось, и они зажмурились и заволновались, словно актеры, осознавшие, что свет направлен на них, а зрители ждут.

– Вот он обдает нас своей божественной пыльцой, – наконец вымолвил пророк – не Эйливу, и тем более не сам себе, а залу.

Эйлив этого не понял или в тот момент был где-то в другом месте, а самому ему не пришло в голову ничего, что можно было бы сказать этому залу, поэтому он лишь тихонько простонал:

– А?

– В начале был свет, и свет стал днем. И власть его пробуждает все человечество. День… Он проистекает из своего великого источника за Уралом и оттуда – на весь мир. Течет и течет…

Тут старик снова отключился и уставился во все глаза на божий свет. Луч, пробившийся сквозь метель, теперь уплывал от них вниз по горному хребту, отметая прочь снежную пыль там, где пробегал, словно он был веником господним, и где он светил, там снежно-родные пылинки вспыхивали светом, а все прочее неосвещенным падало во прах. Пророк подождал еще немного, пока луч прожектора вновь не упал на церковь и на него.

– А все же они, родимые, одинаковыми не бывают: один день – летний, другой – печальный. Подумать только: новый день… – произнес Сакариас и выдохнул, словно только что откусил свежеиспеченного заварного хлеба, намазанного маслом, вобравшим холод кладовой. Затем зажмурился, продолжая обсасывать эту мысль: – Новый день…

Услышать такие слова от человека столь преклонных лет было вовсе недурно. А потом он вновь открыл глаза и продолжил проповедовать свое евангелие:

– А потом он укорачивается, он понимает, что его власть недолго продержится, и поэтому он должен отступить. И всю свою пыльцу сложить в огромные мешки, потому что не все надо тратить, не надо все тратить, нет-нет… ведь завтра придет другой, и он зовется завтрашний день – а это самое прекрасное обещание, данное людям. Завтра.

Пророк изронил эти слова в каком-то трансе души, и они вышли, взявшись за руки, из его уст, обвитые самым что ни на есть святым дымом от костра веры, пылающего у него внутри, и, так же держась за руки, вознеслись на небеса. «Да, если этот человек не написал бóльшую часть Священного Писания, то это писание само написало его», – проплыла мысль в голове у Эйлива. Но вот старик как будто пришел в себя – снова вынырнул на поверхность. – Представляешь: а если бы у нас в Сегюльфьорде был всамделишный завтрашний день? Ведь сейчас на самом деле не третье апреля, а второе. И по тому вопросу я много писал властям, и датским, и исландским. Наши календари все насквозь неправильные! – Да… – только и пришло на ум Эйливу, которого в присутствии старика охватила какая-то юношеская бездуховность. А тот продолжил свою речь, за все это время ни разу даже не кинув взора на высокого человека.

– Представляешь, как они маху дали: пропустили сам високосный день. Они про него просто-напросто забыли. Среда, 29 февраля 1532 года, к нам во фьорд вовсе и не приходила! И мы обречены отставать от всех остальных на один день, и все же быть… да-да, у нас тут на самом деле вышла такая чертовня, что жизнь в нашем Сегюльфьорде – один бесконечный завтрашний день. Ведь, проскочив один день, мы превращаем настоящее завтра в сегодня. А значит, мы никогда не живем в сегодня, а навсегда застряли в какой-то завтрашней туманности. Я много писал их величеству…

– А разве это не прекрасно? Разве мы тогда не впереди всех на пути в будущее? – спросил Эйлив, а его мысли в это время витали в другом месте.

И тут пророк наконец повернул голову, вытаращил глаза на Эйлива и сказал:

– В Писании сказано: «Кто выбирает короткую дорогу в рай, долго там не задержится».

Глава 19

Беглец

Что бы ни творилось с календарем, сезон добычи акулы начался, как заведено, 14 апреля. Тут лодки (палубные или беспалубные) столкнули со стапелей во всех фьордах на севере страны, спустили на воду, подрядили на них мальчиков и мужчин, и если бы лед так не мешал, они бы уже через двое суток пришли к Острову китовых костей, где матросы сидели, склонившись над своими снастями.

Этот остров был крайней северной точкой Исландии – плоский как блин, камень посреди моря, который никогда не бывал сухим, зато служил излюбленным пляжем для тюленей и птиц, коих там гнездилось два вида: кайра и малая гагарка. Этот островок был последним в стране местом, где фауна оставалась еще такой же, как до прихода первопоселенцев. Человеку с его гадким разумом не удалось нарушить незамутненность бессловесных тварей. Птицы сами клали голову охотнику на ладонь, тюлень подставлялся под нож. Цветку подобно…

У Эйлива были связи среди моряков, он сам отходил на веслах шесть путин для Кристмюнда из Лощины еще до того, как нажил жену и дом, а еще на его счету были два сезона добычи акулы в экипаже некоего Халькиона с Фагюрэйри на одном из первых палубных судов, и Эйлив хорошо запомнил эту роскошь: в открытом море иметь возможность заснуть в сухой постели.

Поскольку пастор приказал долго жить, все решили воспользоваться паузой до того, пока у этого фьорда не появилось новое начальство, которое могло и запретить прихожанам поездки. Вообще-то начальство во фьорде было о двух головах, но нынешний хреппоправитель, старый Сиггейр с Сугробной реки, был давно и основательно прикован к постели.

Помимо судов, выходивших на промысел акулы из Сугробной косы, Лощины и Сегюльнеса, во фьорде нередко можно было видеть и множество других; например, туда часто заходили корабли из Фагюрэйри, когда там, на безгорье, ветер крепчал: ведь Сугробная коса была волнорезом, созданным самой природой, перегораживавшим половину фьорда и заслонявшим берег от всех налетавших с севера буранов, которые оказывались в запасе у тогдашнего века. А еще отсюда было рукой подать до мест промысла. Порой Эйлив причаливал Лаусину кривулю к высокому борту и перекидывался словом с корабельщиками – старыми знакомцами из мира акульего промысла. «И-и, сейчас эта Серая туго пошла, от силы десять бочек набралось…» За одной из таких бесед выяснилось, что дата отбытия судна во Мерику уже определена: заграничный пароход отчалит из Фагюрэйри третьего мая. Мечта, умершая на крыльце Мадамина дома перед лицом краснощекой девахи, вновь воскресла в голове Эйлива. Значит, это не вздор: этой части страны и в самом деле давали шанс на поездку на Запад. Также в том разговоре он выведал, что один из кораблей, промышляющих акулу, «Слейпнир», при первой же возможности зайдет в Фагюрэйри за провиантом.

В тот же вечер, в девятом часу, когда все другие обитатели Следующего Обвала тщательно привязались своей веревкой безопасности, а огонек светильника потух, высокий человек тихонько выскользнул из постели и стал готовиться к отплытию, выволок из тайников свои пожитки, а затем сгреб в охапку мальчика, укутал его – вытаращившего глаза – своим свитером и ушел с хутора, не попрощавшись – хотя все-таки положил обпилок доски на сундук с книгами, принадлежавший хозяину-храпуну. Лишь молодой работник, Йоунас с кошачьими вибриссами, резко пробудился – но ему было до такой степени наплевать на важные шаги своей эпохи, что он не стал высказывать свое мнение по поводу исчезновения отца и сына, а снова заснул еще до того, как Эйлив спустился к морю.

Эйлив двигался быстро, но осторожно, держа мальчика в охапке, словно покражу, поскольку вокруг была непроглядная темень, лишь в самом верху на горах тускло светилось снежное пятнышко. И все же можно было различить во фьорде восемь акулоловных шхун, из них одну – неизвестно по какой причине, – под всеми парусами, а также четыре открытые лодки. На темной поверхности фьорда парусники казались еще более черными единорогами, которые спали, положив голову на копыта, так что их рога смотрели прямо вперед. С одной палубы в ночную мглу вылетел вопль, затем смех. Эйлив положил мальчика в лодку и оттолкнул ее от берега, а потом и сам запрыгнул в нее.

– Носью плывем? – спросил Гест, но в его словах не было ни тени страха, напротив, такая затея отца ему, кажется, была по нраву.

– Да, мы уезжаем из этого фьорда. Скажи ему: «До свиданья!»

– Досиданя!

– Вот именно. И сиди спокойно, держись за скамью.

– Досиданя!

Эйлив тайком подошел к борту «Слейпнира» и осмотрелся в поисках кого-нибудь из экипажа, но на вахте, судя по всему, никто не стоял. Он примерился к борту: чтоб дотянуться до его края, ему придется встать на скамью в кривуле – что он и сделал, с мальчиком на руках: поднял своего карапуза на борт шхуны (и таким образом Гест стал первым и единственным ребенком, которому когда-либо довелось побывать на исландском акулоловном судне), а затем отпустил его на палубу, не видя, что его там встретит: поколюка или совня, крюк или резак – так назывались разные виды оружия, применявшегося в той войне, которую человек вел против Серой. – Ты уже там?

– Тут пафнет! – отвечал детский голос из-за побитого волнами просмоленного борта, в течение шести лет служившего для двенадцати человек бруствером против самых лютых морских чудищ, испещренного следами от укусов акул и айсбергов.

– Что?

– Тут пафнет!

– А, пахнет? Это вытопка проклятая. Обожди там!

Потом Эйлив взял линь своей лодки с грузилом и зашвырнул его на корабль, подальше за релинг, чтоб не зашибить мальчонку, и булыжник с громким «бум!» ударился о палубу. За ним последовали пожитки в кожаном мешке, с более мягким звуком, а затем и сам беглец начал подтягиваться на борт, но это дело шло крайне медленно: хотя руки у него и были крепкими, тело все же было большим.

– Эта нась коляблик?

– Уффф… Нет, мы просто попросим, чтоб нас на нем подвезли… Здравствуйте!

«Бум!» все же разбудил кого-то, и теперь этот кто-то шел им навстречу, пробираясь вдоль релинга – во всяком случае, им так показалось в темноте. Эйлив не договаривался о спальном месте для себя и сына с предводителем, понадеявшись лишь на добрых парней Эгира[36], ведь на море все братья, к тому же один из экипажа был ему знаком. Он приготовился рассказывать историю своей жизни, перечислять, кто были его предки, где он батрачил, где жил, а затем – ту историю, которую он в минувшие ночи сколотил молотом своей робости, – историю, которая должна была дать им возможность добраться до Фагюрэйри. Но с этим ему пришлось погодить, потому что в этот момент голова корабельщика свесилась за борт, и из нее изверглась мощная струя блевотины, сопровождаемая горловыми звуками. Гест смотрел на это действо, выпучив глаза. Затем корабельщик выпрямился, вытер остатки рвоты тыльной стороной ладони – и подал ту же руку Эйливу, так как был рад гостям, а рукопожатие сопровождалось редкозубой улыбкой под черной как ночь шапкой. Эйлив ответил на его приветствие и тотчас заметил, что моряк был пьян в дым. Едва успев закончить рукопожатие, тот стремглав бросился снова к борту и изрыгнул свой внутренний свет в ночную мглу. Но сейчас Эйлив услышал, что блевотина попала не в воду. Он выглянул за борт и увидел, что светлые цветные пятна украсили лодку возле корабля. А затем моряк шутливым тоном произнес:

– Какой у нашего Лауси нынче улов богатый!

Глава 20

Веселая компания акулоловов

– Что за бабу ты притащил, Снюсси?! А это кто – ребенок?

– Ну она и уродина, так ее растак!

– Ты, небось, напился до бесчувствия, когда ее подцепил!

Все трое уже спустились под палубу и стояли на пороге кубрика, дожидаясь, пока утихнет град насмешек. Кубрик был битком набит моряками, они сидели каждый на своей койке и передавали друг другу бутылек, разражаясь громовым хохотом. Воздух здесь был просто ужасный, насыщенный трубочным дымом, по́том, рыбьим жиром и соленой влагой, и этот мужской туман освещал довольно изящный жирник, свисавший с одного из стропил. Вдобавок огонь чадил в печурке, стоявшей у переборки возле дверного проема. В передней части этого корабельного отсека были двухъярусные койки по обе стороны, на трех из них сидели люди, а на четвертой (нижней) было навалено непонятное барахло, коробки и мешки. Внутри помещения были две носовые койки, сходившиеся концами у штевня корабля. На них можно было разглядеть двух лежащих людей. В другом углу виднелись промоченные морем кожаные чулки, кожаные куртки, свитера и моряцкие рукавицы среди принадлежавших корабельщикам рундуков – так назывались в акулью эпоху контейнеры для завтрака. Пол был обезображен пятнами морской воды, крови и табачными плевками.

– У меня мамкя помейла, – ни с того ни с сего брякнул сидевший на руке у отца Гест, словно понял эти просоленные издевки и почувствовал необходимость объяснить свое место в мире. Эйлив сносил насмешки моряков со всепрощающей улыбкой, – он хорошо помнил свою разгульную жизнь, когда он, бездетный, ревел над откупоренными бутылками, – и нагнул голову, стоя на пороге кубрика. Он не увидел своего приятеля – того, кто, как он надеялся, должен был стать его опорой в этом экипаже, – зато один из корабельщиков оказался знаком ему: черноволосый редкозубый уроженец Оудальсфьорда, который сидел возле койки-склада на своем рундуке и уписывал из него сушеную рыбу, а сейчас замолчал так же по-дурацки, как и остальные.

Гесту удалось заткнуть рот целой веселой компании акулоловов – а ведь ему всего два года! Да он бы во Мерике стал генералом, не иначе!

– Ну у мальца и язычище! На наживку, что ли, его пустить?

Тут хохот зазвучал снова, но уже более тяжеловесный – отягощенный грузилами нечистой совести.

– Нам во что бы то ни стало нужно попасть в Фагюрэйри, а мне стало известно, что вы идете туда за попутным ветром. Старшой у себя?

Тут компания вновь разразилась ржанием, потому что сейчас нашему беглецу указали на того, кто был пьянее всех: тощего длинного мужика с бородкой воротником, широкоплече притулившегося на краю койки у левого борта; казалось, он забыл только закрыть глаза, а так – находился в каком-то забытьи между сном и бодрствованием перед пародией на стол, стоявшей посреди кубрика под лампой. Этот мужик держал руки на коленях, а голову вытянул, и его поза больше всего напоминала позу человека, поднявшего пол-ягодицы с сиденья, чтоб воздух из кишок выходил лучше. Старшой был одет в желтоподмышковую нижнюю рубаху, с левого плеча которой на спину тянулось пятно сажи. Продубленная морем, редковолосая голова все время клонилась вниз и вперед с удивительно точной медлительностью, при этом осторожно подрагивая в такт корабельной качке, и эта большая голова постоянно стремилась на стол, и лоб грозил встретиться с бортиком, окантовывавшим края столешницы. Но когда казалось, что эта встреча вот-вот неминуемо произойдет, голова неожиданно отклонялась назад-вверх, и, судя по всему, здесь действовали одни лишь божественные помочи, все еще трепетавшие при его душе; в сознании этого мужика капитанская ответственность еще не заснула пьяным сном и удерживала его голову на своих потрепанных веревках, – и вот, он успел поднять эту голову и повернуть ее к Эйливу, все еще стоявшему в дверях, и тогда все увидели, каких нечеловеческих усилий это потребовало от старшого в его полубессознательном состоянии. Он, разинув рот, уставился на Геста и спросил его отца голосом, доносившимся с большой водочной глубины:

– Ты ягненка привел?

Экипаж рассмеялся над своим предводителем, который, надо заметить, говорил до обалдения искренне, и постепенно эта веселая, лампоосвещенная вечеринка угасла на темных волнах холодного фьорда в середине акулодобывающего века, как оно во все века бывает с мужскими вечеринками, если туда забредет ребенок. В меру пьяный штурман проводил отца и сына в каюту старшого на корме, где Гест и заснул самым крепким сном в древнейшей колыбели мира под мощный храп капитана, которого двум корабельщикам в конце концов удалось взгромоздить на его постель. Эйлив проснулся еще до отплытия и отбытия и попросил штурмана держаться берега настолько близко, чтоб можно было забросить линь с грузилом от лодки Лауси на взморье возле Следующего Обвала – что и было сделано. Там Йоунас на следующий день и найдет лодку, всю облеванную, а бедняга Лауси в это время не будет сводить глаз с обпилка доски, который обнаружит на своем сундуке с книгами и на котором вырезано слово «МЕРИКА».

Так отец с сыном окончательно уехали из Сегюльфьорда.

Когда шхуна на всех парусах проходила мимо оконечности Сугробной косы в утреннем сумраке, а Эйлив стоял возле кнехтов у левого борта, ухватившись за такелаж рукой, он не удержался и бросил взгляд в сторону пасторского жилья. По левую руку ему был виден величавый Мадамин дом, а чуть в отдалении – церковь и к северу от нее Старый хутор, где обретались батраки, голытьба, пророки и коровы. Затем он перевел взгляд на церковь и кладбище и попытался разглядеть крест на могиле жены и дочери, чтобы красиво попрощаться с ними, но в голову к нему забрело лишь изображение из соседней могилы: его внутренний взор вдруг проник в мозг пастора Йоуна: он был нараспашку и гнил, а сам Йоун лежал на вечной подушке у себя в гробу и так чертовски громко орал своей посмертной гримасой, что наш беглец даже отступил и передвинулся на форштевень. Оттуда он увидел, как в соленой предутренней дали поднимается его жизнь, увидел здания, высокие словно горы, дома, которые кто-то прозвал небоскребами (ну и слово!), танцовщиц с пучками перьев в руках и на груди, увидел, как его сыночек сидит в диковинном сооружении, что само катится на колесах: образованный, улыбающийся во весь рот, – а посреди улыбки у него сверкает золотая специя[37].

Глава 21

Сосед по комнате

Город Фагюрэйри располагался в самой глубине великого Эйрарфьорда, который был настолько длинным, что тянулся от самых крайних побережий вглубь острова почти до середины. Если уподобить Исландию большому торту-мороженому, из которого вынули длинный кусок, то место, оставшееся от этого куска, и было бы Эйрарфьордом, украшенным тремя песчаными косами: Фагюрэйри, Квальбаксэйри и Мьяльтэйри. Первая из них находилась в глубине фьорда и благодаря своему расположению была в этой холодной стране единственным островком климата, хоть сколько-нибудь похожего на континентальный. Прохладные ветры с юга, пробежав через всю страну, прибавляли несколько градусов тепла и сбегали с центрального высокогорья горячими, как из печи. Приезжих это удивляло: ведь, согласно общему правилу, исландский ветер должен быть холодным, – и порой можно было заметить, как гость стоял в изумлении на туне[38] и сушил свою давно промокшую душу теплыми дуновениями с юга. Точно так же и арктически студеные северные ветра всегда оказывались изнурены долгим путешествием вглубь фьорда, когда наконец достигали Лужицы – так называлась гавань в Фагюрэйри, в которой веками царил штиль.

Также там произрастал единственный на всю Исландию лес и единственное поле со злаками, а в городе перед лучшими домами в палисадниках распускались декоративные растения. Так что поселение здесь было необыкновенно цветущим, от него веяло другими странами, более обыкновенными, в которых выпадало больше бессвитерных дней, чем лишь один-два, и где люди, например, считали в порядке вещей сидеть в кресле на улице. Жители города в связи с этим осознавали свою ответственность и пытались обращаться со своими необычными условиями жизни достойным образом, снимали шапки перед деревьями и разговаривали со своими цветами по-датски[39].

Здесь было примерно пятьсот жителей, в основном простонародье, в поте лица добывающее пропитание, однако на этой прекрасной косе также складывалось и крошечное сообщество чистой публики, так как множество шляпоголовых стучало тростями о мостовую: сислюманн, викарный епископ, пастор, редактор, торговец, еще торговец, и еще торговец, рыбопромышленник, крупнейший исландский поэт. Они никогда не спешили по городу, напротив, им приличествовало почтительно шествовать при цилиндре и перчатках. Они всегда здоровались друг с другом, словно учителя, встретившиеся в коридоре гигантской школы, слегка утомленные тем, что им день-деньской приходится общаться со всякими невеждами и просвещать их, а также довольные, что им удалось перекинуться словцом с ровней. Своих жен они держали дома, большею частью на верхних этажах, где те развлекались писанием писем, вышивкой и прическами.

– Смотйи, папа, домики! Много домикев!

Гест как завороженный смотрел на город, полукругом обступивший Лужицу, простершуюся от середины косы вглубь фьорда. Даже его отец удивился этому деревянному царству, которое с тех пор, как он бывал здесь в последний раз, явно подросло. Плавание прошло хорошо; «Слейпнир» легко вплыл во фьорд под сырым северным ветерком, его лишь слегка покачало, когда он проходил крайнюю скалу Оудальсфьорда. От той качки Гест проснулся, и его стошнило на ладони отцу. Больше всего сия рвота напоминала золото.

Их пустили к себе жить Лауренсия, сестра матери Эйлива, и ее дочь Маргрьет. Они обитали на Косе в каменном подвале искривленного ветрами деревянного дома, стоявшего во втором ряду, если считать от взморья. Отцу с сыном отвели темный закуток в глубине жилья матери и дочери, – место, во многом бывшее дивной помесью сырой прачечной и конюшни, потому что в передней части комнаты стояла рухлядь-кровать для людей, а в задней, за обветшавшей деревянной решеткой жевал сено абсолютно черный жеребец. У него был выход из подвала через заднюю дверь, но он им не пользовался, а справлял нужду прямо на пол. Желтый ручей тянулся из-под решетки на середину комнаты, где впадал в продолговатую лужу, которая в свою очередь вытекала в неприглядный сток, зиявший в полу.

– Как его зовуть? – спросил Гест вне себя от радости.

– Космос, – сухо отвечала старуха.

Лауренсия родила в этот мир 18 детей, и у нее развилась на этот вид существ стойкая аллергия. Младшей у нее была Маргрьет – больная, находящаяся на попечении матери, уже одиннадцать лет прикованная к постели. Это был тяжелый случай морской болезни, возникшей, когда мать с дочерью плыли сюда с Лодочного берега, и не прошедшей на суше. Эта сухопутная морская болезнь выражалась в обильном образовании влаги и выделений вокруг больной, стена в ее изголовье была сплошь покрыта морскими водорослями, белоракушечными морскими желудями и мшисто-зелено-рвотной плесенью.

– Кофмос! Там мамкя зивёть! – воскликнул милый мальчуган, не сводя восторженных глаз с жеребца, а потом на секунду призадумался: – Мамкя в лофадь.

Конек сделал небольшой перерыв в жевании и чуть заметно двинул головой в сторону отца и сына, а его морда при этом напоминала обиталище усопших. В узкой полоске дневного света из грязного оконца под самым потолком на его черном лбу посверкивала звездочка.