Полная версия

Домашний океан. Книга первая. Дикая красота

Домашний океан

Книга первая. Дикая красота

Степан Степанович Кингизхамов

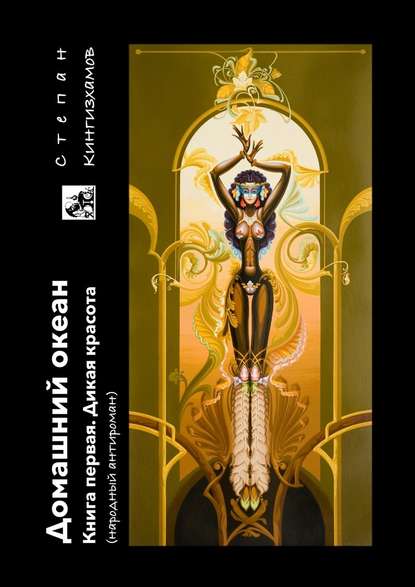

Иллюстратор Виталий Алексеевич Еремин

Дизайнер обложки Виталий Алексеевич Еремин

© Степан Степанович Кингизхамов, 2018

© Виталий Алексеевич Еремин, иллюстрации, 2018

© Виталий Алексеевич Еремин, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4490-7240-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЧАСТЬ I

АНУНАКИ И НЕВИННЫЕ МАКАКИ

Одной зловещей ночью полнолуннойВзошла над горизонтом Нибиру.Она немытым котелком чугуннымВисела против солнца поутру.С неё сошли на Землю анунакиПо воздуху ступая аккуратно.И тут же приступили, вот собаки,К затеям нехорошим и развратным.***В тени лесов, с пилою незнакомыхНе ведая печали и обиды,Резвилась стая обезьянок томных.Любовью занимались гоминиды.Как ночью под седалищем гориллы,Есть только мрак и не видать ни зги,Так в черепах у обезьянок милыхЗияла пустота, а не мозги.***Средь анунаков был учёный гениальный,Для жителей Земли совсем не друг,Завистливый и злобный, аморальныйВластолюбивый, словно бог Мардук.Любитель всякой дури марсианской,И погружён в божественный запой,Он во Вселенной пакостил тирански,Не выносил он радости чужой.Имея навык адского хирурга,Поправ добро мохнатыми ногами,Решил он стать проклятым демиургомИ обезьян безвинных наделить мозгами.***Читатель догадался, без сомненья,Что злое дело справил анунакИ выросли мозги, о сожаленье,Не только у пронырливых макак.Зараза перешла к неандертальцам.Недуг засел и в наших головах.И Вечная Печаль – удел страдальцев,Людей не покидает, как и страх.***Но способ есть, проверенный, надёжный,Как одолеть рассудка вечный гнёт,И тяжкий разум, старый идол ложный,Удушливы объятья разомкнёт.Коль хочешь ты, чтобы сорвало крышу,Чтоб дерзкий ветер освежил чердак,И репу не точила скорбь, как мыши,Тебе я дам совет, и сделай так:***Прочти, усвой дурацкую книжонкуКоторая внизу помещенаПестра и ветрена, как вздорная девчонка,Она из глупостей весёлых создана,А также из абсурда и фантазий,Не дружных ни с какою головой,Здесь много сексуальных безобразий,И ужасов безмерных вьётся рой.1. ДОПОТОПНЫЕ КРЕТИНЫ

Недавно беллетрист Степан Кингизхамов пристал ко мне с возмутительным предложением. Тогда мне хотелось прикончить его. Не то, чтобы Степан мистически подгадал роковой момент, просто мне хотелось уделать его постоянно, то есть гораздо чаще, нежели кого другого. Скажем, некто может рассердить меня телефонным трезвоном в 3 часа ночи, но у меня зачастую нет желания перевоспитывать его с помощью смертоубийства – достаточно преходящей травмы на память или действенного проклятия через телефонную трубку. А вот Степан может годами не беспокоить меня ночью, однако наказать его, ограничившись лёгкой инвалидностью, мне кажется недостаточным, ведь этот прохвост избегает ночных звонков не просто так, а из вредности. Говорят, Степан не звонит множеству людей, что доказывает запредельный уровень его вредности.

Вероятно, желание убить Кингизхамова покинет меня не раньше, чем я отдам концы. Таким образом, прислушиваясь к сокровенным желаниям, я смогу достоверно и вовремя установить факт своей гибели – если по рассеянности пропущу это событие в череде других, более заметных. Я уже прошляпил немало значимых смертей – отчего бы невзначай не прошляпить и свою? Вряд ли она станет для меня более значимой, чем другие, особенно по прошествии времени.

Конечно, пришить мне хочется не одного Степана: при удачном стечении обстоятельств я бы по очереди отправил в мир иной несколько его экземпляров. Заманчивая перспектива, ведь массовые тяжкие преступления легче скрыть, ибо заметить нехватку нескольких Кингизхамовых из стаи мельтешащих клонов гораздо сложнее, чем полное исчезновение единственного Степана. Вообще, чем тяжелее преступление, тем легче его скрыть, обелить или превратить в достойный восхищения подвиг. Этот закон незыблем во всех закоулках земного шара. Недаром один косматый асмат, шлифуя на черепе-наковальне палицу, усеянную кабаньими клыками, внушал мне:

– Запомни, бледнолицый брат, пока тебе есть чем запоминать, – при этом дикарь многозначительно косился на мою задницу, где, по местным поверьям, гнездится память. Надо полагать, всякий раз, испуская газы, я лишался части бесценных воспоминаний – думаю, очень скверных, иначе почему меня столь тяжко распирает, если не давать им выхода на свежий воздух? Никто столь настырно не рвётся на свежий воздух, как ядовитые газы; прямо как уголовники из тюрьмы – на волю.

– Для спокойной жизни завсегда лучше перебить, чем не добить, – уверял папуас. – А свинью выгодно переесть, чем не доесть, и тогда она не протухнет без пользы. Дикобразу ясно, что проглоченная свинья протухнет и в желудке, больше она ничего не умеет, но животы нам затем и даны, чтобы в них тухли разные свиньи и недруги – они заслуженно превращаются в зловоние. Если бы враги превращались в благовоние, я бы счёл наш мир дурной шуткой демонического творца… Пораскинь мозгами, бледный друг, чем бы мы превращали свиней в тухлятину, не будь у нас животов, а? Не головой же. Когда имеешь дело со свиньями, голова ни к чему – от неё тогда одна морока. У тебя вот брюхо совсем впалое; сразу видать, что в поедании свиней и врагов ты собаку не съел.

Асмат поправил в ноздрях двенадцать бивнеподобных клыков бородавочника, чтоб им сиделось поудобнее и не мечталось о других носах, и назидательно забубнил:

– Так и женщин лучше перелюбить, чем недолюбить, иначе они станут злейшими врагами и придётся их съедать недолюбленными, – лектор поморщился, – а это грешно и утомительно: посмотри, сколько их кругом отирается. Все только и норовят с ними спариться, а любить никто не хочет. Разве что в извращённой форме, но для такой любви и женщины-то не нужны, от такой любви даже свиней тошнит. Свинью дьявольски трудно довести до тошноты, если только не домогаться её со своей любовью. Свинья, знаешь, тонко чует, когда её держат за свинью или гулящую девку… Тебе часто приходилось есть недолюбленных женщин, Чин? Или хотя бы перелюбленных?

– Нет.

– Счастливчик…

– Зато меня однажды чуть не съела целая троица голодных женщин.

– Ты умудрился недолюбить троих женщин разом и при этом выжить! Ненормальный, но тройной счастливчик…

– Дело в другом: ни одна из охотниц не хотела уступать меня другой. А как по справедливости делить меня на три равные части, дамы не знали – у них традиционно паршиво с арифметикой. Я им подсказал идеальное решение: пусть добыча никому не достанется; её нужно выбросить. Для этого арифметика не нужна.

– И тебя выбросили?

– Я сам выбросился, пока девки раздумывали. Очень кстати угодил в помойную кучу. Дамам гордость не позволяла подбирать с помойки жратву, особенно если она сама туда приползла – вроде как такая самокритичная жратва объективна, знает себе настоящую цену и ползёт туда, где ей место. Благородные охотницы с такой едой не спорят.

– Благородство здесь ни при чём, – заметил папуас. – Ты вообще соображаешь, кем нужно быть, чтобы разговаривать с отбросами на помойке, а? Тем более – спорить…

Асмат пружинисто вскочил на ноги и, преисполнившись радости, воскликнул:

– Мой кровный недруг валяется вон в той мусорной куче, где копошатся свиньи. – Я не очень понял, где именно: свиньи рылись повсеместно, включая ямы, раскидистые древесные кроны и конические кровли хижин. Там, где крыши провалились под весом животных, свиньи всё равно деловито копошились на руинах – пожалуй, это наилучшее применение руинам. По-моему, асматы строили дома с крышами лишь затем, чтобы свиньям было где елозить рылом; чтоб им было куда проваливаться и как-то занять себя. В домишках папуасы находились крайне мало, что вполне разумно: если крыша приспособлена для падения многопудовых туш, то лучше спать вне дома. Конечно, вне дома ничто не мешает свинье грохнуться, к примеру, на голову спящему, но тут животное хотя бы не отягчено крышей. Честно говоря, хижины местных строителей частенько рушатся и без помощи свиней, вообще редко помогающих кому-нибудь.

Хрюшки, будучи единственными деловитыми жителями селения, первыми пробивались по наклонным стволам к фруктовым гирляндам на высоту, проедая скопление веток, завесы лиан, сминая колючки и шипы. Они лакомились плодами с забродившим соком, после чего хавроньям не оставалось ничего иного, кроме как пьяно горланить непереводимые шансоны в самой что ни на есть ресторанной обстановке. Когда хрюшки, сонно моргая, сваливались с деревьев, прямо как алкаши под стол, к недоеденным фруктам осторожно пробирались папуасы.

– Пойдём туда, бескровный брат. Учти, я приглашаю лишь самых верных, проверенных друзей. Настало время прибить недруга ещё пару раз, – это идеальное начало утра. А ты прикончишь своего врага; нужно же тебе хоть раз в жизни идеально начать утро! В вашем мире, когда всякий прибивает своего врага и не зарится на чужого, это называют разделением труда, экономикой и финансами. У нас почти то же самое.

– Благодарю, – я сконфузился, вынужденный признаться в постыдном. – Но там не завалялось ни одного моего врага, а дубасить чужих мне совестно. Вчера хотел припасти нескольких для себя, да не успел: дубинка сломалась – шипы отвалились, когда шурудил в пасти у крокодила. Мне показалось, он кое-что от меня откусил и я решил проверить. Оказалось – да, откусил, скотина, но, к счастью, не от меня. Из огромного дупла между зубами я выковырнул голову старого вождя, Она была почти свежая, мало обкусанная. Судя по безмятежному виду и жуткому выхлопу, от которого даже крокодил окосел, голова дрыхла с бодуна. Я припустил к вождю в шалаш: хотел вернуть пропажу, пока не случилось непоправимое.

– Успел?

– Нет. Опоздал самую малость. Жёны сказали, преставился минут пять назад. Напоследок мучился очень: пучило беднягу, метеоризм, аппендицит подозревали. А застарелый геморрой с язвой и подозревать нечего. Но зубная боль отпустила, так что нет худа без добра. Ночью, пока челядь башку искала, держался молодцом, с жёнами, значит, того… баловался, как живчик. Бабы у него дурные: голову обыскались, свинарники перерыли, все пальмы обтрясли, выгребные ямы на уши поставили, какие-то посторонние уродские головы притащили, оторвали невесть где, а в рептилию не заглянули. Дурьё… Крокодил, между прочим, так рыгал, что дикобразу понятно, чьей тыквой он давился. С других голов его никогда не мутило. Обидно: и с головой я запоздал, и дубинка сломана. Не бить же врагов дефективным оружием…

– Да ладно, Чин; у вождя бабы как бабы. С ним это не впервой. Глядишь, отлежится, оклимается. Протрезвеет, жёны его до колдуна проводят – тот с головами здорово управляется, на вожде тренировался, насобачился. Старый вождь, как нажрётся, не только на голову приключения ищет: сколько раз его задницу из отхожего места выуживали. Бес поймёт, чего её в этакую мерзкую болотину тянуло? Топилась, что ли, с горя? Жёны её, страдалицу, замотались от грязи отскребать. – Мой собеседник задумался, – может, ты и прав насчёт бабьей дурости. Зад натерпелся всякого, стресс его плющит, опять же геморрой – а они его наждаком, напильником скребут, будто корму железного носорога. А не отскребать нельзя: старик дюже суровый, ржавчины не любит, чуть что – не оттёртой задницей так и лупит нерадивую жену по морде, пока сию морду от зада отличить способен.

– А потом прекращает лупить? – мне стало интересно.

– Чего это сразу прекращает? – обиделся воин за старого вождя. – Он по-твоему что, не мужик? Просто он, бывает, путает зады с рожами и нерадивой мордой лупит по не оттёртой заднице. Вообще, такой кавардак творится, что Годзилла их разберёт – кто, кого, по чему лупит…

Я поощрял рассуждения знакомца, надеясь отвлечь его от одной скользкой темы. Я вполне допускал, что С. Кингизхамов угнездился в подходящей или малоподходящей мусорной куче, но даже если так – не ближе нескольких тысяч миль отсюда, так что идеально начать утро, охаживая его дубинкой, при всём желании не получится.

Отвлечь асмата не удалось.

– Постой, – вдруг встрепенулся он, опомнившись, – у тебя здесь не валяется ни одного врага!? Быть может, они в тайной помойке? Нет?! – папуас воззрился на меня с ужасом. Так он смотрел на всех, кто не обзавёлся секретной помойкой, хотя бы упрятанной за пазухой или в штанах – ведь зачем-то белые пришельцы носят такие никчемные, смехотворные излишества, как брюки. Правда, в самых мешковатых брюках нормальный труп не спрячешь, а таскаться с ним по буеракам – ну, белые и не такое откалывают.

– Как же ты обезопасишь себя на ночь, если днём не прибьёшь врагов? От них надо избавляться впрок, оптом. Лучше всего, пока они не знают, что стали твоими врагами… Ты совсем ничего не боишься! Сдаётся, ты опасный маньяк, Чин. Никому не говори об этом, иначе мужчины примут тебя за демона и с воплями ринутся прочь. От демонов нельзя убегать молча – это удел конченых трусов; у нас таких презирают и перевоспитывают дубинками.

Истинная правда: мне приходилось наблюдать, как иного трусоватого молчуна охаживают дубинками, принуждая к мужеству, покуда тот не начинает визжать непрерывно, круглосуточно – так он загодя не боится демонов, не дожидаясь их появления. В джунглях попадаются селения, из которых несётся тысячеголосый вой, будто несчастных живьём кромсают на куски: это неустрашимый народ курчавых смуглых бестий без устали не боится демонов. Донельзя переполненные отвагой, дикари не замолкают ни на минуту, дабы их не заподозрили в малодушии…

– Воины бросят жён и детей, – не унимался папуас. – Демоны глупы: забывая о свиньях, всегда отвлекаются на женщин, причём даже не пожирают их. Я видел: ты куда чаще глазел на женщин, чем на свиней, даже очень красивых, грудастых – это демоническая черта. Воины взвалят на плечи самых ценных свиней и никогда не вернутся к родным кучам, завещанным предками…

Асмат замолк, смахнул со щеки мутную слезу, а потом взмолился, обращаясь ко мне. Правильный ход вещей; чаще всего люди поступают неверно: торопливо молятся, лишь бы не задумываться. Они ещё не то вытворяют, чтобы не думать.

– Не пугай моих соплеменников, маниакальный брат! Я не хочу уходить: здесь у меня на каждой куче по пятёрке личных врагов – достались от деда по наследству; где я ещё столько наберу! У меня и деда-то больше нет, а у бабки клянчить не годится, да она и не даст, сквалыга; ей, видите ли, для ритуалов нужны… Лучше я уступлю тебе парочку: сможешь идеально начинать утро. У меня на чёрный день спрятаны отличные свежие ребята: в земле почти не лежали, дырок совсем немного, колдунами не истрёпанныё, девками – тоже. Пойдём, нацарапаю на них дарственные татуировки; без них тебя сцапают на таможне – посчитают, что трупы ворованные. У нас с этим строго: контрабанда мертвецов запрещена. Это народное достояние, а святынями не торгуют. Святынь всегда мало, приходится их импортировать… А с правильными татушками мертвецов красиво завернут и ещё одного прибавят в дар – на добрую память о стране и людях…

Но я отвлёкся от Степана. Я всегда отвлекаюсь от него, когда речь заходит о каннибалах и недоеденных женщинах, не сумевших поделить меня на три равные части.

*****

Предложение беллетриста касалось его творчества и уже поэтому не могло быть пристойным. Борзописцу хотелось, чтобы я состряпал занимательное предисловие к его новому опусу. Я любезно согласился. Отвечать любезностью на бесцеремонность – необычный поступок, а мне по нраву необычные поступки. Если бы я взял за правило отвечать любезностью только на вежливые обращения Степана, то мне никогда не представится возможности оказать ему любезность. Учтите: если вдруг Степан обратится к вам церемонно и деликатно, значит он умер и вы общаетесь с покойником (или кем-то вроде него), что сравнительно безопасно, ведь мертвецы более тактичны и сдержанны. Это я говорю как специалист по загробным мирам, в которые мне доводилось наведаться. Но об этом позже…

Вообще-то я редко вытворяю любезности – не чаще раза в месяц, только для разнообразия и чтобы не забыть, как делается это маленькое безумие. В любезности есть что-то постыдное, поэтому лучше баловаться ею в уединении, подальше от свидетелей. Если вас неудержимо тянет к постыдному, (это обычное человеческое влечение, мы ведь не животные без страха, изъяна и упрёка) то лучше всего совершать любезности, когда о них не просят: в таком случае о них никто не догадается. Ещё лучше – творить любезности наперекор, когда вам запрещают их совершать. Правда, в нашем деградирующем социуме такие запреты – исчезающая редкость.

Мой жизненный опыт подсказывает: совершать любезности часто нельзя – рискуешь прослыть бесхребетным рохлей. Есть одно исключение: любезничать с собой допустимо сколько влезет, пока не опротивеет, но для этого нужно действительно крепко постараться, почти надорваться. Лично мне ни разу не удалось опротиветь себе со своими любезностями – видимо, я не умею как следует надрываться.

Три года назад Степан уже приставал ко мне с литературными домогательствами. Он был одержим идеей написать историю моих сексуальных похождений среди первобытных племён и диких шимпанзе, а без моего предисловия тексту недоставало эротизма и достоверности. Достоверное эротическое предисловие – это, бесспорно, лучшее украшение книги; после него и книга-то уже не нужна… Я послал его к чёртовой бабушке, и не просто так, (не тащиться же к ней без всякой цели) а за сексуальными приключениями – набраться материалов для собственной автобиографии. Знатоки уверяют, что после утех с чёртовой бабулей человека не заводят даже бонобо. Если читателю незнакомы бонобо, то пусть он держится от них как можно дальше до тех пор, пока ему не опротивеют чёртовы бабушки…

И вот Кингизхамов объявился. Судя по неопрятной внешности, Степан и впрямь долго якшался с чёртовой бабушкой, которая обходилась с ним грубо, держала в чёрном теле. Возможно, его сексуально эксплуатировали несколько изголодавшихся бабушек, потому что одной старой даме, пусть и ненасытной, не под силу так измочалить человека. Но я плохо разбираюсь в бабушках, если только они не из первобытных каннибалов – в этих бабушках разбираться любо дорого. Разбирательство лучше завершать полной разборкой, чтобы составить представление об их внутреннем мире и диете. Иные бабушки, втихую практикуя вегетарианство, для повышения престижа лицемерно изображают каннибалов, но без полной разборки их трудно изобличить во лжи.

Степан загадочно молчал о недавнем прошлом, зато много говорили его ссадины и шрамы. Если боевые отметины получены в честных сексуальных поединках со старыми дамами, то поголовье чёртовых бабушек в мире, должно быть, сократилось. Странно, что не сократилось поголовье Степана Кингизхамова.

Похоже, я отослал его по-настоящему далеко, коль скоро для возвращения борзописцу понадобилось три года. Если бы все, отправленные мною куда подальше, послушно отбывали трёхлетний срок по указанному адресу, для меня настала бы райская жизнь, очищенная от надоедливых приставал. Но это несбыточная мечта.

О новой книге Степана можно говорить или очень много, или ничего. Я предпочитаю второе. Дабы сдержать обещание и порадовать его предисловием, (если оно его порадует, в чём я сомневаюсь) скажу лучше несколько слов о стишках про анунаков и макак.

*****

В качестве эпиграфа Степан пристроил фрагмент допотопного эпоса «Кретинаяма» из литературного наследия Лемурии, которая сама унаследовала эпос от ранних кретинов. Видите ли, в чём дело: вы можете взять для научного рассмотрения сколь угодно старинного кретина, однако ему всегда будут предшествовать целые поколения более древних кретинов – их начало теряется во мгле веков, а концы торчит повсеместно, где ни дёрни. Наука может вообще не рассматривать ничего, кроме кретинов, и всё равно ей хватит этого занятия до скончания времён. Уже и времена кончатся, и кретины иссякнут, а наука по инерции всё будет их рассматривать. Кстати сказать, с умниками такой фокус не пройдёт: во-первых, умников исчезающе мало, а во-вторых, эти занудливые субъекты настолько обделены научными загадками, что рассматривать их – тоска болотная, от скуки можно спиться, а спиваться правильнее от интереса – так полезнее здоровью.

Значительная часть эпоса, насчитывающего более тысячи глинобитных томов, посвящена безуспешным попыткам допотопных кретинов выбраться из ямы. Кретины предчувствовали неизбежность потопа и знали, что в случае глобального наводнения торчать в яме рискованно; быть может даже – неразумно. Те из них, кто умудрялся покинуть яму, немедленно причисляли себя к интеллектуалам и больше не участвовал в общенародном творчестве. Они в индивидуальном порядке кропали упаднические стишки, в которых жаловались, что покинув одну яму, немедленно обнаружили себя в другой, глубочайшей…

Как видите, название поэмы говорит само за себя. Эти ветхие тексты, преисполненные страданиями целого народа, нельзя читать без слёз. Я не считаю людьми холоднокровных обывателей, читающих поэму без рыданий. Когда я вижу уличного гуляку с томиком «Кретинаямы» под мышкой (нередко – с двумя-тремя томиками!) и с сухими глазами, мне хочется начистить ему если не душу, то морду. К сожалению, города переполнены этими бездушными субъектами: всех мне одному не начистить, а больше никто не озабочен падшими душами. Обнадёживает тот отрадный факт, что с каждым днём множатся кружки коллективного, очищающего душу (и частично – морду) рыдания над лемурийской поэмой.

Кретины сочиняли и записывали тексты не выходя из ямы, в которой были огромные запасы глины. Чтобы описывать бедствия, постигавшие их на дне, кретины добывали глину у себя под ногами, отчего яма углублялась, дополнительные бедствия не заставляли себя ждать, а покинуть яму становилось труднее – кретины оставляли эту задачу будущим поколениям. Это традиционный приём: заведомо невыполнимую национальную идею обзывают Трижды Священной, после чего спихивают на шею потомкам, как не снимаемое ярмо и вечное проклятие, замаскированное под благословенный дар. С другой стороны, если Великая Идея легко исполнима, то это уже не национальный вид сакрального спорта, а примитивный бизнес-план для циничного торгаша.

Существует тип людей, которым для создания чего-то великого необходимо сначала ухнуть в яму; вне ямы их талант угасает. Раньше считалось, что таким образом талант раскрывается у мудрецов, но как видите, и в творчестве кретинов яма занимала не последнее место. Тут задумаешься: а так ли уж велика разница между кретинами и мудрецами, если им в равной степени нужна яма, без которой те и другие ни за что не раскрываются? Но этот вопрос уведёт нас далеко и сейчас мы не будем на нём зацикливаться.

*****

Должен предупредить: книге Степана мудрецов, умников и кретинов всех мастей предостаточно, включая самого автора невнятной масти. Как и в реальности, между собой кретины и мудрецы почти неразличимы; во всяком случае, автор путается в этих подвидах. В приватных беседах Степан, уткнувшись и сморкаясь в избранную для беседы вату, жалуется ей на неумение разобраться в себе и понять, мудрец он или кретин. Вата, надувшись, молчит в тряпочку, хотя для неё совершенно очевидны умственные данные человека, который поливает собеседницу соплями, слезами, а то и водкой, но требует ответов на сакраментальные вопросы.

Без точного диагноза Степан не может нормально есть и спать, ведь медики прописывают мудрецам и кретинам несовместимые диеты и режимы сна. Ошибка в этом вопросе обходится дорого. Если, к примеру, мудрец придерживается диеты и режима, рекомендованных кретинам и противопоказанных мудрецам, он тем самым толкает себя к преждевременному кретинизму. Степан же предпочитает стать кретином своевременно и ни часом раньше. Он хочет вести жизнь столь праведную, чтобы стать кретином хотя бы на день-другой позже.

Терзаемый неопределённостью, он просыпается душными ночами в холодном поту, холодными ночами – в горячем поту, а днём не может куска проглотить. На счастье, ввиду бедности наш автор то и дело обходится без пищи, что избавляет его от мороки с глотанием кусков. Другой на его месте, люто проголодавшись, повадился бы глотать несъедобные куски. Степан легко противостоит соблазну: я видел, как он, шатаясь от бескормицы, равнодушно идёт мимо свалки несъедобных кусков, обкусанных другими, менее разборчивыми горемыками. Мимо кем-то уже сожранных несъедобных кусков он, понятное дело, шастать не может, но я уверен, что к ним Степан тем более равнодушен. Хорошо, что природа избавила нас от необходимости бродить туда-сюда вдоль проглоченных кусков: жизнь полна горечи и без этого неприятного брожения.

2. КУРИНАЯ ПОЭЗИЯ И ДЫМНАЯ ОДУРЬ

Вернёмся к допотопным героям – отчего бы кретинам не быть героями? Не одним же умникам претендовать на этот престижный ранг. К тому же, до потопа героев было хоть пруд пруди, ведь именно глобальные катастрофы резко сокращают их поголовье. Но это и к лучшему: жизнь, переполненная героями и героизмом, становится невыносимой, я бы сказал – несовместимой с жизнью.