Полная версия

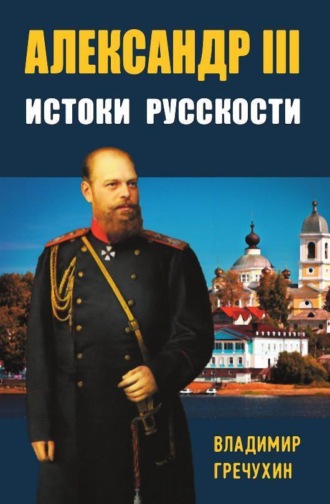

Александр III. Истоки русскости

Вспомним, что в этой же части «Писем» рассказано о глубочайшей растроганности нашего городского головы Т. В. Чистова, не осушавшего счастливых слез при встрече с Александром Александровичем. Тогда всё ещё было исполнено сердечной непритворной радости.

В представлении простого люда не только Царь-Батюшка (защитник и заступник, государь Милостью Божией!) но и вся его семья и даже вся императорская фамилия являлись людьми, осененными божественной благодатью, озарёнными благословлением Божиим. И хотя бы издали увидать их, быть в числе многочисленных встречающих было для простых людей (особенно крестьян) проявлением великой благосклонности судьбы, великим её даром. Так семья моего прадеда Зиновия Тимофеевича из дальней мышкинской деревни Левцово пешком за сорок вёрст отправилась в Углич, прослышав об ожидавшемся приезде туда членов императорской фамилии.

Оставив свои срочные полевые работы, поручив всё хозяйство добрым старикам-соседям, они вместе с другими земляками отправились в Углич по старой Питерской дороге, на которую всё выходили и выходили люди из многих других селений, чтобы идти в Углич и обрести счастье лицезреть «цареву ближнюю родню».

Должно быть, точно таким же было настроение «очевидца» ярославской встречи. Он говорит: «Невольно думалось, вот когда Бог привёл воочию стать и всею душой любоваться и благоговеть пред живою и животворною картиною в истом исторически русском духе: воистину впервые имел небывалое счастье видеть русского Царя-Батюшку и Царицу Матушку…»

Очень впечатлило «очевидца» посещение царской семьёй женского училища для девиц из духовного сословия. Он постарался, насколько мог, выразительно рассказать о самых волнующих минутах той встречи: «Воспитанницы не то что окружали, но просто облепляли Государя и Государыню, на душе шевелилось, будто видишь пред собою что-то вроде давно жданного, но внезапно наступившего, и потому особенно радостного, свидания добрейшего Отца и любящей Матери с горячо любимыми детьми. Воспитанницы наперебой целовали руку Государыни, и Она вся, видимо, растроганная такой смелой и искренней их радостию, Сама, сияя добротой и столь же искренним благоволением, осчастливила каждую и словом и тем пленительно-ласкающим взором, о котором говорят во всей России».

Некоторые из воспитанниц бросались к Государю, чтобы поцеловать Его руку, но Его Величество поднимал её и с ласковой улыбкою повторял: “Только не у меня, только не у меня!” Когда воспитанницы с настойчивостью сердца, спросили Его Величество: “А у великих князей можно?” Государь тем же отцовским тоном ответил: “А у них и по возрасту не нужно”. Теснясь около матери-Царицы, воспитанницы бережно подбирали лепестки роз, падавшие из букета. Заметив это, Ея Величество нарочно отряхивала букет, чтобы каждой досталось по лепестку».

Видно, что автор находился среди тех, кто мог быть допущен в совсем недальнее окружение встречающих и сопровождающих царскую семью, им увидены и запомнены моменты, точно передающие атмосферу события. Вот одно из таких упоминаний: «Позади их Величеств мне удалось подслушать такой возглас: “Господи, какое счастье! Какие у них глаза! Не знаешь, которыми больше любоваться!”»

В нашем понимании, оно исключительно драгоценно, каждый из царственных супругов, действительно, обладал даром взгляда поразительней силы и в последующих главах мы об этом ещё станем говорить больше и понятней. А сейчас лишь касаемся этого Божьего дара, очаровывающе действовавшего на простых людей и едва не сказочно возвышающих Царя с Царицей.

Император Александр III обладал счастливой способностью при встречах с простыми людьми проявлять большую доступность обращения, при этом сохраняя величественность. И его супруга всегда угадывала настроение царя и с искренним старанием поддерживала его. «Очевидец» свидетельствует и о таких моментах встречи. Так, к начальнице училища Е. П. Шиповой Царь обратился почти по-дружески: «Давно мы не виделись, с шестьдесят шестого года я не был в училище» и очень приветливо беседовал с нею. Ощущение сердечной доступности было так велико, что «при обратном шествии Их Величеств в одном месте коридора сделалось так тесно, что вуаль Императрицы запуталась между воспитанницами, и Ея Величество должна была приостановиться. Одна из классных дам приняла это за непростительный беспорядок и, спеша приостановить его, как бы в извинение воспитанниц волнующимся голосом осмелилась сказать Государыне: “Простите, Ваше Величество! Но мы так счастливы, что не помним себя от радости”. Отвечая на эти вырвавшиеся из сердца слова милостивой улыбкой и приветливым наклонением головы, Ея Величество изволила сказать: “И мы очень рады быть здесь”.

Войдя в одну из больших светлых зал в семь аршин высоты, найдя её почти пустою и получив ответ от доктора и смотрителя училища, что это спальня и что спальная мебель за отсутствием воспитанниц вентилируется, Его Величество изволил спросить о числе кроватей и кубической вместимости воздуха и одобрительно прибавил “прекрасно”. Проходя по зале и подойдя к одной из растворённых дверей, Его Величество изволил спросить: “А здесь что?” Едва доктор-смотритель ответил, что это жилая комната классной дамы, как у этой дамы вырвалось из сердца: “Ваше Величество, осчастливьте меня, войдите в мою комнату”.

Государь тотчас вошёл, нашёл комнату “прекрасной” и милостиво расспросил даму, где она воспитывалась, давно ли служит в училище и сколько в её классе воспитанниц. Едва вышел Государь, как в ту же комнату изволила войти Императрица с Великими Князьями, подала руку классной даме, выразила одобрение простому убранству комнаты и сказав в заключение: “Какая миленькая комната, и какой у вас прекрасный вид из окна”.

Нужно ли прибавлять, что счастливица классная дама на другой день праздновала шоколадом своё счастие и не перестаёт, да и едва ли перестанет повторять, что одной её комнате выпало на долю Высочайшее посещение. Но всего не перескажешь, потому что не всё же пришлось видеть и слышать».

Но все же «очевидец» смог увидеть и оценить отнюдь немало. А самое главное, он мог видеть открытое и дружелюбное настроение этих встреч. Видеть и слышать это довелось и представителям Мышкина и, конечно, нашему предводителю дворянства. Тогда в нижнем этаже здания училища, в его актовом зале, царской семье были представлены уездные предводители дворянства. Повествование об этом много сдержанней и суше, нежели рассказ про общение с учащимися и чаепитии у Елизаветы Павловны Шировой и о приёме крестьянских депутатов села Великова. Царь и в этом случае умел внести во встречу с простыми людьми уместную и искреннюю простоту и доступность.

Крестьяне «имели счастье поднести Его Величеству кусок тонкого полотна, Ея Величеству – кусок такой же тонкой новины, а Их Высочествам – по куску носовых платков – все превосходной крестьянской работы. Милостиво приняв эти работы и сказав за них Царское “спасибо”, Его Величество изволил сказать: “Объясните же Государыне, который кусок Мне и который Ей”. Ея Величество также удостоила крестьян милостивей благодарности…»

И во всём этом, большом и красивом, многолюдном событии торжественность не только не преобладала над тёплой простотой общения, а решительно уступала ей. Кажется, в этом случае как бы и не имелось официальной многозначимости, а царствовала самая непосредственная доступность, сама собой устранявшая холодность и отчуждённость.

Стоит припомнить, что со старенькой начальницей училища император здоровался и беседовал очень дружественно и тоном приветливым и радостным. «Очевидец» отмечает, что после того, как Государь приложился к иконе и продолжал «милостиво и донельзя просто беседовать с Елизаветой Павловной как со старой знакомой». Он шутил с учащимися, не допуская их ни к своей руке, ни к рукам своих детей. Когда старенькая начальница «волнующимся голосом» просила не оставить училище своей милостью даже и после её кончины, царь доброжелательно заверил её в своём обязательном внимании к этому учебному заведению и сердечно благодарил «за всё, что видел». А Императрица обняла старую начальницу, поклонилась её воспитанницам и не раз повторила, что «очень тронута всем, что видела».

Добрая расположенность царя ко всему виденному и ко всей трогательной встрече с прошлым (с шестьдесят шестым годом!) тепло отразилась и в его прощальных словах: «До свидания, быть может до скорого свидания». Во всём этом не было и тени официоза, во всём этом светло жили искреннее почитание Царя и Царицы и искреннее восхищение их царственными красотой и величием.

Мы, не имея подробных описаний встречи Александра Александровича и Великого князя Владимира в Мышкине, прибегли к рассказу об атмосфере такового события в Ярославле, справедливо полагая, что она по всем обстоятельствам соответствовала встрече у нас. А может быть, в малом уездном городе непосредственности, трогательности и взволнованности было и ещё больше.

Как лучше завершить эту часть нашего повествования и в целом весь мышкинский раздел нашей книги? Наверное, словами о том, что в век Александра III во всей России, а особенно в её Провинции, были не утрачены и не поколеблены вера в светлое величие верховной власти и чувство царского единства русским простым всенародством. И тринадцатилетнее правление Царя-Миротворца достойно поддерживало и укрепляло эту веру и это чувство. И в следующей главе нашей книги мы постараемся быть внимательными ко всем главным делам и средствам, которыми это достигалось.

Главные дела и средства

В предшествующей главе мы коснулись вопроса желательности хорошей связи правителя с обществом своей страны и высказали сомнение, что в России второй половины XIX столетия такое общество, кажется, ещё не сложилось. (Не только выкристаллизировалось, но даже и не оформилось достаточно ясно…) Неким гражданским обществом желала заявлять себя тогдашняя российская элита. Но если вести речь о ней, то она совсем не являла собой хоть бы заметного идейного и мыслительного единства. Отчетливо просматривались лишь три совсем не единых общественных настроения. Попробуем разглядеть основную суть каждого из этих «течений».

Очевидно, сразу нужно сказать, что большая часть творческой интеллигенции (а особенно писатели) откровенно сочувствовали революционерам и желала скорых революционных перемен. Она считала террористов-народников провозвестниками желанного нового мироустройства. Им сопереживали, их жалели, им покровительствовали и нередко весьма серьёзно помогали.

Ярчайшими выразителями этого сочувствия, кажется, можно назвать великого писателя Льва Николаевича Толстого и выдающегося русского философа Владимира Сергеевича Соловьева. Их обращения к императору Александру III – это подлинный манифест всепрощения террористам и полного признания их едва не богоблагосклонности.

Сегодня, когда мы располагаем гражданским горьким опытом русских революций, мы можем ясно понимать, какое громадное дезорганизующее влияние эти люди оказывали на русскую интеллигенцию, а особенно на её разночинную часть, по сути даже интеллигенцией ещё на ставшую.

Очевидно, нужно особо остановиться на личностях знаменитых авторов обращений к императору. Мы не сможем чего-либо нового или весьма существенного добавить к образу Льва Николаевича Толстого, к его величайшей знаменитости для всей читающей России. Но непременно мы должны сказать, что сегодняшний день отчетливо показал глубину гражданско-христианских ошибок великого классика. За великой истинной любовью к ближнему он не смог рассмотреть ещё более великую истину любви ко всей России.

А любовь к Отечеству в первую очередь требует заботы о его разумном государственном устройстве, его законах, его твердом порядке. Вот от этой заботы классик в своих исканиях очень далеко откачнулся, и его обращение к царю оказывалось враждебным и человеческой справедливости и законному порядку.

А о В. С. Соловьеве сегодня хорошо знает уже не каждый простой русский читатель. И нам уместно будет напомнить главные вехи его философских исканий.

Очевидно, стоит упомянуть, что уже само детство в замечательно просвещенной семье известного историка и полученное мальчиком элитарное воспитание во многом помогли развитию очень тонкого подхода к главным вопросам европейской духовности и всей европейской цивилизации. Соловьеву была свойственна особая творческая зоркость в отыскании ориентиров духовного развития России и Европы. Но одновременно ему был свойственен и немалый идеализм в восприятии путей к достижению таких целей. Уже современники философа в немалой мере осуждали «мечтательность» его умозаключений и их глубокий отрыв от суровых реалий жизни.

Таковых соловьевских «мечтаний» было немало, а пожалуй особо сильное неприятие российской читающей общественности пробудили его призывы к некоему «вселенскому синтезу», примирению и последующему слиянию главных мотивов русской государственности с главными принципами общехристианской духовности. Упрощая это учение, можно говорить бы о том, что Соловьев мечтал о некоем соединении сути русского самодержавия как носителя мирской власти с сутью римского папского главенства как носителя власти духовной.

Соловьев полагал, что такой синтез двух верховных властей сможет обеспечить христианизацию всего мира и установление вечных благ и глубинных духовных отношений между всеми странами и народами.

А другим «мечтательным» действием философа стало его обращение к императору Александру III о прощении убийц его отца. Этот призыв оказался почти совершенно единомысленным с нравоучениями Льва Толстого о непротивлении злу силой. И он едва не дословно совпадал с его письмом к царю.

Получалось, что главные светочи русской просвещенной общественности напрямую заявляли о всепрощении. О признании едва не святости поступков террористов, а фактически о полной капитуляции власти перед ними. То есть перед неограниченным правом бомбы и револьвера. Так что же с этим обществом, что ли, императору следовало бы идти на соглашение, жертвуя законным порядком в стране?

А ведь имея в виду Толстого и Соловьева нужно понимать, что в этом случае речь шла о людях, которые признавались подлинными вершинами русской гуманистической мысли. А что было чуть ниже этих «вершин»? А там была столичная элита, которая ко времени высшей фазы разгула терроризма совершенно утратила не только контроль за жизнью страны, но и способность мыслить трезво и решительно. Вышеприведенные слова о «банкротстве Петербурга» относились именно к этим людям. Это очень меткое наблюдение и не менее меткое высказывание были совершенно справедливы по отношению к веку Александра III…

Но разве только к нему? Ведь все мы хорошо помним, что даже и при поздней советской власти происходило почти точно то же самое. А именно – чем выше был властный этаж, тем хуже оказывался образовательный и творческий уровень кадров. Талантливые люди с низов населения на эти этажи попадали достаточно редко и с немалым трудом. Стареющей и стагнирующей власти «нужны были не таланты, а лояльности». Это слова современного политолога Сергея Волкова. И они справедливы не только для позднего советского периода нашей истории и не только для правления Царя-Освободителя, но, к сожалению, и для царствования Николая II. Ни императорский двор – ни вся столичная элита в те времена не явили стране ни мудрости, ни решительности.

А ведь вся здравомыслящая и законопослушная Россия к моменту восшествия на престол Александра III ждала от власти именно этого – твердого и решительного наведения порядка в стране, уставшей и от реформы и от террора. Население желало спокойствия жизни и её устойчивости и всем видного и понятного её хозяйственного продвижения.

Всего этого ждали, конечно, не от столичных элитариев, а от Государства и в первую очередь от Государя.

При Александре II ни такой смелости – ни такой решимости не случилось, и многие россияне сожалели об этом. И сознавали, сколь самоубийственным может стать путь соглашательства и капитуляции, к которому призывали «светила русского гуманизма». Может быть, особо точно об этом в своё время высказался весьма близкий ко Двору князь И. Д. Жевазов: «Императорское правительство честно и благородно насколько умело и могло, отбивало поклоны и атаки революционеров и стремилось предотвратить гибель России. Кто же виноват, что глупое общество с писателями во главе не понимало положения вещей и поддерживало не правительство, а революционеров?!»

Увы, среди этих самых «непонимающих» были и многие (если не большинство) флагманы русского крупного предпринимательства. Хорошо известно, что, например, Мамонтов, Морозов, Хлудов и своим сочувствием, и своими средствами почти открыто поддерживали революционеров. То есть против законного правительства фактически почти едино с революционерами выступала и предпринимательская элита России. И в её числе оказывались и многие крупные предприниматели-старообрядцы, чьи деньги тоже ощутимо потрудились для расшатывания, а потом и разрушения империи. Как нам сегодня оценить этот путь, избранный предпринимательской элитой? Едва ли это было их строго осознанным выбором, то есть полным идейным согласием с террористами и социал-демократами. Скорей это было плохо скрываемым желанием напрямую прийти к власти. К непосредственному участию в ней. А может быть и не вполне осознаваемое желание как-то мощно, неординарно и судьбоносно проявить себя, дать выход своему куражу, своей (почти разинской или пугачевской) энергии?

Но, так или иначе, а необузданные террористы, великие гуманисты и видные предприниматели фактически оказывались по одну сторону баррикады. И это совершенно неформальное, но крайне опасное единство угрожало смести имперскую Россию со страниц истории.

В те дни государству и Государю как никогда требовались твердость и решительность. Смог ли их проявить новый правитель России? На это надеялись все реально мыслящие люди страны. И именно такую надежду очень ясно выразил К. П. Победоносцев: «…история свидетельствует, что самые существенные плодотворные для народа и самые прочные меры и преобразования исходят от центральной воли государственных людей или от меньшинства просветленного высшей идеей и глубоким знанием».

Может быть, ещё ясней и выразительней впоследствии писал об этом Н. А. Бердяев, уже располагавший горьким опытом русских революций: «Государство должно стать внутренней силой русского народа, его собственной положительной мощью, его орудием, а не внешним над ним началом, не господином его».

И, продолжая эту мысль, философ пояснил, что для такой страны как Россия слишком мало будет одного «того что было». Он подчеркивал, что «охранители всегда мало верят в то, что охраняют. Истина же вера есть лишь у свободных».

Мы полагаем, что здравомыслящее общество и ждало именно смелого и искреннего творчества. Творчества со свойственной русским людям надеждой. И Бердяев опять же особо подчеркивает такое качество русского народа: «Русский никогда не чувствует себя организатором. Он привык быть организуемым».

Стало ли при Александре III таким «организатором» русское государство, смогло ли оно быть «положительной мощью русского народа» и олицетворением «смелого и искреннего творчества»?

Мы полагаем, что царствование Александра III смогло продемонстрировать эти способности уже с самых своих первых дней. М. Н. Катков об этом сказал с изумительной точностью, что «правительство вернулось. Что отличительной чертой правительственной политики сделались связность и последовательность основных мероприятий, твердое проведение их в жизнь».

Уже сама решительная непримиримость императора к террористам, уже их неуклонное преследование и уже само появление «Положения о мерах при охране государственного порядка и общественного спокойствия» ясно сказали об этом. «Временные правила», очевидно, явились лучшим ответом на разгул террора и смятение населения, лучшей реакцией смелой и решительной государственной самообороны. Беззаконность пресекалась сразу и бесспорно.

А что касается «светил русской гуманистической мысли», то здесь лучшей иллюстрацией царского отношения к ней может стать «вопрос Льва Толстого», возникший у придворных. Царское окружение, а особенно придворная элита настойчиво склоняли Александра III вызвать во дворец графа Толстого за его вызывающее поведение. Тем более что и сам классик желал встречи с императором и даже досадовал, что его «не призывают к ответу!».

Но император спокойно ответил своим советчикам: «Пока я царь, Толстого не тронут!» Этим самым он ясно показал, что не станет обращать строго внимания на идеалистические заблуждения великого писателя. (Его талант выше его заблуждений!) И одновременно нежеланием такой встречи царь не менее ясно показал, что в этом мире каждому нужно заниматься своим делом. Императору – своим, писателю – своим. И что вопросы творческих исканий Льва Толстого не могут быть равными вопросам императорской компетенции.

Новый император своим решительным отказом от встречи с самым признаваемым русским писателем отнюдь не проявил высокомерия или глубокой отчужденности от мыслей и чувств интеллигенции, а скорей проявил обостренное чувство личной ответственности и присущий ему здравый смысл. Очевидно, царь не обязан углубляться в анализ высоких гуманистических подходов к преступлению и наказанию, а обязан исходить из норм законности и государственной целесообразности. Современники нередко подмечали известную негибкость его мышления и случавшуюся неготовность к компромиссам, но никто не отрицал его государственного здравомыслия.

Среди современников Александра III было немало тех, кто не одобрял и даже сильно порицал близость царя к славянофилам. Но и эти люди признавали, что эта склонность к славянофилам (и особенно к русским) и их ценностям никак не говорила о его желании идти путем славянофильской «соборности». Нет, его известное славянофильство никак не мешало ему оставаться самодержавцем. И, очевидно, на том историческом перекрестке жизни России именно это и было необходимо.

Сколь не демократичными были «контрреформы» Александра III? Внешне они выглядели весьма и весьма реакционными. Для примера можно взять положение с городским самоуправлением. После александровской «контрреформы» число избирателей в городах резко понизилось. Например, в Петербурге с двадцати одной тысячи до восьми тысяч человек, а в Москве – с двадцати до семи тысяч. Казалось бы, катастрофическое сжатие гражданских прав и свобод и полное скукоживание городского самоуправления. Но в реальности всё было точно наоборот: города обрели органы самоуправления, где стали вести всю гражданскую деятельность материально крепкие люди. Их больше не равняли с неимущими, и эти состоятельные горожане почувствовали вкус к власти и возможность более уверенного обустройства своих городов.

Всё очень схоже и в крестьянском и земском самоуправлении. В крестьянский мир государство сколько-либо основательно не вступало, и здесь почти всецело сохранялось крестьянское «обычное право», в котором решающими оставались не сила законов, а сила традиции.

А земство не оказалось сильно перестроенным, здесь тоже возросла роль людей материально обеспеченных и реально способных по-хозяйски здраво мыслить и разумно обустраивать свои города, уезды, губернии. Более того, земство добивалось серьёзных успехов в вопросах развития цивилизованности своих территорий, в этих трудах оно совершенствовалось и взрослело, неуклонно повышая свой авторитет и набирая свою гражданскую значимость. И, очевидно, не ошибался Витте, полагавший, что дальнейшее развитие земского дела, в конце концов, совершенно мирным путем приведет страну к конституционному строю. Подводя итог размышлениям этой главы, уместно будет сказать, что все главные действия внутренней политики Александра III отнюдь не были выдуманы и предложены им самим. Нет, они все и обсуждались и предлагались ещё при Александре II, но у Царя-Освободителя не нашлось ни смелости идти этим путем – ни способности крепко держать в руках управление грандиозной империей, вступившей в период великих и сложных перемен. Но этими качествами уверенно обладал его преемник Император Александр III.

* * *… Каждый человек – это целый мир больших ли – малых ли идей, страстей и представлений о жизни и о своём месте в ней.

Каждый человеку – это целая «вселенная» исканий и устремлений, мысленных и чувственных обретений и твёрдо воспринятых понятий о её смысле.

Каждый человек – это великая непростота дарованных свыше способностей и одновременно с ними проявившихся недостатков: это удивительное соседство благого и неблагостного, и каждый человек – это и яркий успех, и одновременно немалый успех творения Жизни.

Есть ли в литературе задача трудней, нежели писать о человеке? Полагаем, что трудней этой задачи в книжной словесности ничего нет. По сравнению с нею всё остальное воспринимается гораздо более лёгким и посильным. Пока литератор ведет рассказ о внешних событиях судьбы человеческой, его путь вполне ясен и достаточно ровен, его взгляду свободно открываются и былое, и нынешнее, и его перо легко летает по ещё чистым страницам. Но как только доходит дело до внутреннего мира героя, его повествований, а даже и до общей характеристики его душевных свойств, так исчезают и ровность пути, и ясность взгляда, и тяжелеет перо, словно к нему тягость великую привесили. А страницы его писания перестают быть привлекательно чистыми, они уже пестрят поправками, переделками, вычерками, да порой так и не складывается их строй в гладкое изложение главного рассказа, то есть в словесный портрет неповторимого душевного облика своего героя. Господи, как же бывает трудно идти к верному рассуждению о нём! Вот с этой великой трудностью мы и повстречались, когда подошли к рассказу об императоре Александре III как правителе и человеке.