Полная версия

Цифровой постимпериализм. Время определяемого будущего

Цифровой постимпериализм. Время определяемого будущего

Коллективная монография

© Коллектив авторов, 2022

© Издательство «Прометей», 2022

* * *Введение

Капитализм, находящийся в своей терминальной стадии, обанкротившийся и исчерпавший все свои ресурсы, задушенный метастазами «финансовой чумы» XX–XXI веков, закономерно приблизился к своему логическому концу. Вместе с тем, все настоящие теории заговора, хрестоматийно именуемые конспирологическими и полагающими судить о населении в целом как лишенном способности управлять государством и хозяйством, о существующей прерогативе исключительно «избранных» в исполнении данной функции, в настоящее время констатируют факт своего существования и действенность.

Постимпериализм вступил в свои права. Его тяготение к архаичной природе сего бытия, опирающегося на реализуемые замыслы дерационализации и тотальной деградации человека в частности и общества в целом, нашло свою точку опоры и отсчета в начинающемся 2020 году. По существу, наступил «постисторический» (по-фукуямовски) период с его концом общества, человечества, самого человека, всей его философии, идеологии и мировоззрения. Реализация данных угроз влечет за собой лавинообразные тектонические мультипликативно развивающиеся в процессы «оцифровки» и трансгуманизации, проявляющиеся в принуждении к стигматизации, сегрегации, сепарации и болезненному необратимому распаду некогда единого и неделимого социоисторического организма. И все это весьма критично!

В представленной читателям книге ее авторы посчитали своим долгом раскрыть возникающие противоречия, диссонансы и парадоксы насаждаемой извне «швабовской новой нормальности» с целью концептуального формирования определенного набора программных установок и пересмотра ценностно-приоритетного списка философско-мировоззренческих конструкций и социально-хозяйствующих механизмов. В соответствии с чем нахождение сущностного и содержательного «будущего» авторы концентрировали в исследовании проблем глобального «цифрового порядка», в обзоре перспектив «напирающего» общества без человека как субъекта. В тексте особое внимание уделяется тому факту, что человечеству, все же, предречено целенаправленно двигаться в направлении так называемой «цифровой» революции. Акцентируется тревога и опасения, что «цифровая экономика», продуцирующая системы «человек-машина», «человек-компьютер», имеет своей целью далеко не гуманистические идеи. При этом реализация выше означенных идей возложена, все же, на представителей определенной страты – бюрократию, осуществляющую отнюдь не безрезультативные попытки освоения цифровых технологий, высокоразвитых компетенций и т. д., позволяющих выдвигать новые мнимые цели ради сохранения позиций уже «модернизированной» бюрократии и ее хозяев. Что же предлагается авторами книги в противоречие предписываемому извне? Масштабная переоценка созданного человеком предшествующей эпохи кибермира с позиций соответствия его развитию самого человека и общества в целом.

В развитие вышеозначенной проблемы глобального «цифрового порядка» и перспективы теснящего общества в книге выносятся на обсуждение особенности капиталистического воспроизводства, трансформации «старой» ресурсной структуры в новую систему производительных сил. Так, в числе наиважнейших вопросов обозначена необходимость бесконфликтного перехода к новой траектории развития современного общества, предусматривающего наличие четырех векторов на пути в этом направлении. Это и научно-технический прогресс, и трансформация экономического способа удовлетворения потребностей человека в преимущественно неэкономический, также сюда добавляется развитие «ноо-качеств» человека и солидарность как идеологическая платформа общества будущего. Далее, размышляя о судьбах человечества и, как следствие, его хозяйствующей деятельности, в тексте монографии авторами особое место отводится анализу краха экономических отношений собственности и перспективе становления их новой ипостаси. В связи с чем на основании историко-логического подхода раскрыты феномен собственности, структура «господствующего» класса, механизмы трансформации исторических форм на переломных этапах действительности. Что же касается трансформационных процессов ресурсной базы в книге не обойдена наиактуальнейшая загадка современности – энергетика цифровой экономики, являющаяся наряду с информационной системой основной инфраструктурой четвертой промышленной революции.

Итак, проблема необратимости качественных изменений будущей человеческой цивилизации ставится основополагающей авторами книги. В тексте отмечается, что глобальная экономика находится в точке бифуркации, путь дальнейшего развития всей цивилизации весьма неопределен. В следствие чего, с определенной уверенностью можно говорить только о том, что при условии выхода «заблудшего» человечества из череды усиливающихся кризисов, противоречий и локальных войн (не исключено, что и ядерных), перерастающих, возможно, в столкновения властвующих глобальных элит, в результате тотальных трансформаций есть основание вступления в новую технологическую эпоху. И этот «план-проект» вызывает необходимость фундаментального пересмотра многих общечеловеческих ценностей нашей цивилизации и системы хозяйствования, подвергшихся в последние десятилетия коренной ломке и полному разрушению.

В целом, для, как минимум, осознания, осмысления происходящих явлений и событий с целью формирования ясного представления обозримого будущего необходимо внедриться в сущность соответствующих процессов, обращаясь при этом к опыту человеческой истории. Что и попытались сделать авторы предлагаемой читателям книги.

Ответственный редактор,

д. э. н., профессор

Марина Леонидовна Альпидовская

Глава 1. Глобальный «цифровой порядок»: перспективы теснящего общества

1.1. В обществе цифрового устранения

Господствующая глобально экономическая модель, либеральная по своему содержанию, изначально являвшаяся антисистемной, несет в глубине своей «антиприродный» процесс формирования и обоснования целей любого развития. Это, прежде всего, произвольное увеличение количественных показателей прибыли в ущерб и самому процессу производства, и населению, и окружающей природе как таковой. Постмодернистские метафизические «паттерны» перестают согласовываться с общественными экономическими интересами и уничтожают их субъектность и подлинность, что в итоге приводит к виртуальному структурному переформатированию (но сначала обнулению) системы на стадии практически максимального спада.

В конце 60-х годов XX столетия французский экономист и социолог, один из авторов теории индустриального общества Жан Фурастье в книге «Открытое письмо четырем миллиардам людей»[1] отмечал, что на смену общества модерна должно прийти качественно иное социоисторическое устройство постиндустриального типа. Подобное стремление к осмыслению существа господствующих социально-экономических отношений было ответом на нарастающий кризис уже того общества, в котором система ценностей начала рушиться, и социально-экономическая организация нацелилась к терминальной стадии дисфункции. В свою очередь французский социолог Ален Турен в середине 1980-х годов обозначил действительность кризиса цивилизации в целом. Он писал: «Мы движемся прочь за рамки индустриального общества, но куда?.. Нет сомнения, что угроза упадка существует. Привыкшие быть в достатке, наши общества скатываются к… вырождению подобно Восточной Римской империи или более поздней Византии»[2]. И выводы практически всех исследований Римского клуба, отпраздновавшего в 2018 году свой полувековой юбилей, также оказались весьма неблагоприятными – за пределами роста находится и человечество, и мир в целом, приблизившийся к глобальной катастрофе. «Система показателей, применяемых к человеческому и планетарному прогрессу, должны отличаться от устаревшей линейной экономической модели, которая любой ценой способствует росту ВВП. Экономическая система требует большего внимания к экономическому, социальному и экологическому благополучию, признавая баланс между людьми, процветанием и планетарными границами»[3], – этот эпиграф открывает раздел «Переосмысление экономики» официального сайта Римского клуба и подтверждает приближающуюся фрустрацию цивилизации.

Вместе с тем вызывает особое беспокойство, и весьма небезосновательно, точка зрения одного из главных членов Римского клуба и первого его президента Аурелио Печчеи, который в книге «Человеческие качества»[4], написанной им в 1977 году, он в очередной раз пытается постичь глубинные причины грядущего кризиса человечества (загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов, нехватка продовольствия). Он, не ограничиваясь причинами роста народонаселения и промышленности, уходит в сферу антропологии, «назначая» врагом человечества самого человека, и, созвучно своей идеологии, призывает к переделке природы человека – трансгуманизму[5]! В итоге им создаются Институты эколого-психологических исследований, среди которых – «Стэнфордский исследовательский институт», «Институт социальных отношений», «Гарвардская психологическая клиника», «Управление исследований человеческих возможностей», «Исследовательская и аналитическая корпорация»[6]. Основной замысел создания данных институтов состоял в разработке методов управления и психологической обработки населения, и без того подвергавшегося излишнему запугиванию со стороны СМИ, а также представителей «модных» научных школ. Известно, что один из представителей новой австрийской школы, сторонник экономического либерализма и свободного рынка, один из ведущих критиков коллективизма в XX столетии Фридрих Август фон Хайек[7], заслуживший «нобелевскую» премию имени Шведского банка за весьма негативно-неодобрительные характеристики в своих текстах в адрес деятельности профсоюзов, предостерегал представителей банков и бизнес-сообщества от будущих революций в более чем неоднозначной книге с резко выраженным названием «Дорога к рабству»[8]. В результате последовательных действий рекомендациям – экономику деиндустриализировали, «рабочий класс» элиминировали и закабалили кредитами, трансформировав его в получивший сомнительное будущее «средний класс», а напуганные банкиры, все же, «рабами» так и не стали.

И, с точки зрения представителей западной идеологии, сотворившей «новый» материальный кибермир, капитализм, как бы то ни было, одержал сокрушительную победу на всем земном шаре, положим, формируясь в новую свою ипостась – некую «инклюзивность». К тому же Фрэнсис Фукуяма[9] в книге «Конец истории и последний человек»[10] акцентировал на тезисе о капитализме, как наивысшем достижении человечества, вслед за которым придет конец человеческой истории, завершение идеологической эволюции человеческой цивилизации и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления. Именно универсализация, как сущностная заливка глобализационных процессов в экономических интересах транснационального класса глобалистов, стала основополагающей установкой и направлением развития тех действий, далеко не медицинской (санитарно-эпидемиологический) в своем глубинном смысле составляющей, в мировом масштабе происходящих сегодня.

Философия экономического либерализма, в последствии логично приявшая постмодернистскую первооснову, парадоксально повлияла на закладываемую в докладах Римскому клубу идеологию деиндустриализации экономики и депопуляции в глобальном масштабе. Эта философия базируется на рыночных постулатах, предполагающих наличие конкуренции и допускающих исключительно товарно-денежные отношения во всех сферах социально-экономических отношений. Не исключая образование, медицину, культуру, спорт. Все это в настоящее время – рыночные услуги. И на риторический вопрос «Кто одерживает победу в этой конкурентной борьбе?» ответ понятен – тот, кто снижает издержки, то есть оптимизирует их. В следствие чего не стоит чрезмерно удивляться качеству предоставляемых так называемых далеко уже не общественных благ. Оно оставляет желать лучшего, если вообще эти блага имеют место предоставления. При этом конкуренция при такой философии означает «неслыханно зверское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, гигантского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся, означает также замену соревнования финансовым мошенничеством, непотизмом, прислужничеством на верху социальной лестницы»[11].

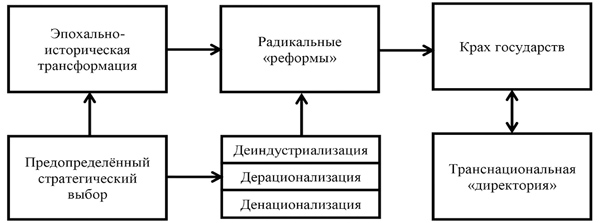

Адепты «экономической свободы», подобные Милтону Фридману[12] в целях переформатирования экономики и перехода ее на рыночные рельсы предлагали «шоковую терапию», последствия и результаты которой экономика нашей страны ощущает до сего дня. Подобная политика, имевшая своей целью решение определенного комплекса задач, к числу которых отнесены отмеченная выше деиндустриализация, а также дерационализация социально-экономического поведения человека, включающая в себя его десоциализацию, деисторизацию, деморализацию, декультурацию, метафизическую депривацию[13], деинтеллектуализацию, отчуждение от труда, и денационализация[14] отнюдь не была случайна и непреднамеренна.

В итоге неолиберальные, а точнее постмодернистские «шаблоны» перестают опираться на общественные (общенациональные) экономические интересы и уничтожают и субъектность и подлинность, то есть приводят к не только виртуальному структурному переформатированию системы на стадии практически пикового спада и разрушения, но и формируют ресурс ее недопустимой и вопиющей мутации и кардинальной «перелицовки». Финальная цель ясна, как бы это конспирологически не представлялось и не звучало – конструирование нового «дивного мира» – «новой нормальности» с единым мировым правительством («директорией»).

Рисунок 1.1. Взаимообусловленность процессов установления транснационального диктата

В конце 1980-х годов в результате издания работы Эдуарда Пестеля «За пределами роста»[15] Римский клуб не ограничился обсуждением данного доклада в кругу своих членов. Данный текст был сделан достоянием широкой общественности с целью выявления (демаскировки) крайностей в суждениях о рассматриваемых проблемах. На страницах доклада было отмечено, что никогда еще мир не находился в таком плену у денег, капитализм сам создал условия для его провала, состоящие в культивировании мечты о бесконечном и неограниченном выборе. Также выдвигалась идея о том, что мир изобилия может погрузиться в век всеобщей скудости. И никакого ответа на вопрос о времени, когда произойдет это «погружение», не дается. «Без интуитивного проникновения в суть дела, без глубокого понимания движущих сил, которые – часто скрыто от общего взора – движут миром» – отмечается в книге Э. Пестеля, – «мировая проблематика представляется страшно запутанным лабиринтом фактов и событий, в котором не найти никакой отправной точки для будущих действий»[16].

Но реальные причинно-следственные связи обозначены, естественно, не были (таковая цель и не ставилась). Собственно, все проекты Римского клуба и доклады ему же пронизаны апологетикой капитализма, а также стремлением снять ответственность с него за обострение глобальных проблем. Ограничиваясь философией экономического либерализма, авторы данных опусов, конечно же, нередко критикуют капитализм, его отдельные негативные стороны, но то, как они это делают, показывает фальшивую ограниченность их миропонимания. Происходящие и предстоящие катастрофы и катаклизмы предрекаются ими для всего человечества. Вместе с тем, виновником этого назначается само же человечество.

Принимая основные человеческие функции за главные составляющие культурной эволюции, в докладах Римскому клубу признается, что на современной стадии развития они перестают соответствовать своему назначению. А сознательный контроль над репродуктивным поведением – главное условие выживания человеческого рода. И при, казалось бы, весьма позитивной трактовке намерений по решению ряда возникающих глобальных проблем, одновременно ненавязчиво и недвусмысленно все доклады Римскому клубу несут в своей сердцевине мальтузианскую концепцию, состоящую в формировании взаимосвязанной системы идей, принципов, мировоззрения и достижении целей по реализации экономических интересов глобального господствующего класса.

При этом адептам неомальтузианства неведомо, что, по сути дела, навязываемая с конца XVIII века профессором колледжа Ост-Индской компании теория, весьма абсурдна, несообразна, эмпирически не обоснована. Элементарная логика отнюдь не присуща основным ее принципам и тезисам о наличии какой-либо корреляции количества средств существования от математических законов арифметической или геометрической прогрессий, поскольку произведенный продукт растет в соответствии развитию производительных сил общества. И бессмысленно снимать ответственность за бедность и нищету населения с капитализма.

Тем не менее, некий всемирно известный французский экономист Жак Аттали[17] уверен, что современным обществом можно и нужно управлять и направлять его по предопределенному назначению – в сторону отраслей экономической деятельности «нового человека», ориентированных на кардинально иную жизнь. Здесь речь идет о здравоохранении, питании и гигиене, энергетике, образовании, медицинских исследованиях, водных ресурсах, цифровом секторе, безопасности и т. п. В частности, Ж. Аттали в своем нашумевшем бестселлере «Краткая история будущего»[18] пишет, что уже к 2040 году должны значительно сократиться трансакционные и организационные издержки государств, снизится роль последних и постепенно исчезнет полицентрический порядок. Появятся новые промышленные товары, способные заменить множество контрольных функций государства. Их основная функция должна состоять лишь в гипернаблюдении и самонаблюдении.

При этом сверхцинизм по отношению к человеку и его жизни не исключается в качестве «направленческой» и управленческой деятельности идеально устроенного по Ж. Аттали общества будущего. На страницах своей «Краткой истории будущего» он беспринципно намечает, что даже «последнее путешествие» будет осуществляться при использовании определенных механизмов – «средств для достижения вечности. …рынок будет предлагать услуги суицида, эвтаназии, крионики»[19].

В сущности, не стоит этого отрицать, человечеству предречено целенаправленно двигаться в направлении IV технологической, то есть так называемой «цифровой» революции. И это уже не вопрос риторики, это оформленная ратификация происходящего. Акцент этой самой «революции» ставится не на развитии техники и технологий, а на человеке как таковом. Человек должен стать «цифровым» биороботом. «Цифровая экономика», продуцирующая системы «человек-машина», «человек-компьютер», имеет своей целью далеко не гуманистические смыслы. Для большей части человечества – это «новый мир», который может обернуться эпохой мрака, сопровождающейся варварским сокращением населения планеты, разрушением семьи, науки, образования, здравоохранения…, а также – и это самое важное – распадом института государства, его суверенитета. «Государства станут ностальгическим воспоминанием, растворяющимся призраком нашего времени, входящего в стадию своей абсолютной коммерциализации»[20]. Известное намерение глобальных элит со всей откровенностью заявлено основателем Давосского форума Клаусом Швабом в его «Четвертой промышленной революции»: «Правительства должны адаптироваться и к тому, что власть под воздействием этой промышленной революции зачастую переходит от государства к негосударственным субъектам… полномочия (правительств) сдерживаются конкурирующими центрами власти, имеющими транснациональный, региональный, местный и даже личный характер»[21].

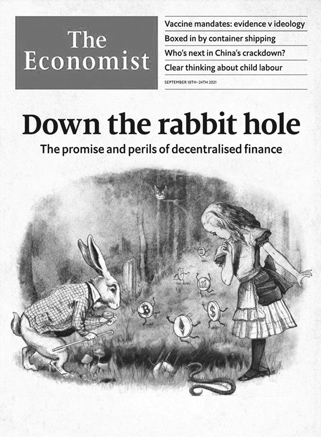

В подтверждение данных суждений – обложка, вышедшего в сентябре 2021 года журнала, обслуживающего транснациональный клан Ротшильдов, The Economist (рис. 1.2). На рисунке изображено целенаправленное стремительное движение (бег без препятствий) в кроличью нору под бдительным наблюдением Алисы и Кролика из сказки Льюиса Кэррола[22] «Алиса в стране чудес» не только мировых валют и криптовалют – «юаней», «долларов» и «биткоинов». За ними следует и фондовый рынок, а также разрушающаяся судебная система (на картинке – весы Фемиды). Видимо, ожидается и трансформация «категориального аппарата» на условиях международных корпораций и «права сильного». В эту же нору устремляется и монета с изображением «портика» – символа государственной власти.

Рисунок 1.2. Обложка журнала The Economist (сентябрь, 2021)

Как следствие, неолиберальные (по своей сути – постмодернистские) «паттерны» утратили некую скрытую согласованность с общественными экономическими интересами и последовательно уничтожают и субъектность и подлинность как таковые, то есть приводят к виртуальной структурной трансформации системы на стадии ее практически колоссальнейшей деградации. И осуществляются подобные акты в отношении всех элементов (более конкретно-институтов) некогда гармонично выстроенной единой социально-экономической системы – это, помимо национального государства, и политика, и идеология со всеми присущими ей ценностями, и наука, и массовое образование. Дисгармонично звучит также гражданское общество. И объективная вероятность сохранения всех этих элементов прежней системы в прежней их ипостаси сводится к нулю. В связи с чем немаловажным обстоятельством становится явление нового парадоксального качества формирующейся принципиально иной системы – это феномен общества без труда, «швабовского» общества вторичных участников в огромном коммерческом секторе капитализма «стэйкхолдеров» (по сути рядовых пайщиков)[23]. Вместе с тем, современный капитализм постепенно приобрел свойства, иллюзорно гордо именуемые, общества «потребления» в ущерб «производству», все более и более деградирующему. А «всеобщее благоденствие» «сопровождается нарастанием негативных проявлений глобального кризиса сокращением произведенного национального продукта, безработицей, инфляцией, массовыми банкротствами, снижением жизненного уровня населения и т. д.»[24]. Жан Бодрийяр в одном из своих трудов социально-философского содержания акцентировал на разрушительном характере духа потребительства в отношении здорового организма экономики. Он писал: «Обществом потребления является то, …где само потребление потреблено в форме мифа. Трудно отрицать, что речь идет об опасном превращении социального метаболизма, несколько похожем на то, чем является рак для живых организмов: о чудовищном разрастании бесполезных тканей»[25]. Реальный сектор экономики в интересах гипертрофированно и непропорционально разросшихся финансового и сектора услуг весьма быстро свернулся.

Действительно, в эпоху одержавших верх процессов глобализации, когда «капитал» преодолел все пространственные, материальные, социальные государственные барьеры, и, при этом, будучи экспансивным по своей сути, обладающим экстенсивной функцией жизнеобеспечения, подчинив себе всю имеющуюся периферию, начинает «внедряться» в самого себя, разрушать себя изнутри. Однако сам капитализм как общественный строй не думает сходить с арены исторического развития. Он и ранее обладал своей спецификой, характеризующей его историческую природу. И специфика эта не менялась годами и веками сущностно, в виду того, что капитал как таковой не является тривиально предметом, или стоимостью, он – общественное отношение, отражающее процесс отторжения – присвоения прибавочной стоимости, произведенной наемным трудом вследствие гегемонии капитала над трудом. «Создатели», управители и координаторы капитализма весьма склонны оставить в своем ведении бразды правления всей системой в целом.

Однако, возникает вопрос – каким станет капитализм современного общества, теряющего человека – субъекта, занимающегося реальным трудом? Как оценить его (капитал) с позиций этой новой сущности? Ведь, собственно, сегодня утрачен смысл самого труда как источника общественного развития, как способности превосходить затраты. И в этом качестве труд выступал не просто перводвигателем, а вечным двигателем социально-экономической системы в целом[26]. И это происходит на терминальной стадии вековых тенденций в условиях немыслимости и утопичности сохранения какой-либо деятельности социально-экономической системы как таковой. Уже не стоит вопрос о том «вступила или вступает историческая система, в которой мы живем, капиталистический мир – экономика, в такое время хаоса»[27]. И возникший глобальный диссонанс глобальной капиталистической системы в существе своем обостряет кризисные процессы, причем не свойства циклического спада, а по сути «поворотного пункта», когда система как таковая уже не может быть жизнеспособной.