полная версия

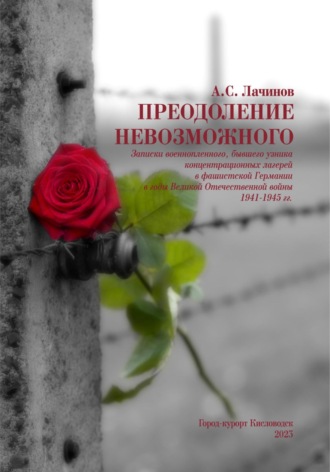

полная версияПреодоление невозможного

На вокзале было очень много народа. Я хотел поехать домой, но с билетами было трудно. Знакомые ребята достали мне билеты через чёрный ход за приличную сумму. Где и каким образом они раздобыли деньги, мне неизвестно. Я таким богатством не располагал. В зале ожидания сел на скамейку. Подошёл милиционер: «Ваши документы?!» Я предъявил небольшую бумажку-карточку, на которой указаны фамилия, имя и отчество, откуда и куда направляюсь. Он оставил меня в покое. На душе было очень тяжко. С трудом скоротал ночь.

На следующий день отправился к матери Любы и Нины. Меня приняли очень хорошо. Пришлось переночевать. После обеда поехал к дальней родственнице Наталье, муж которой работал корреспондентом в редакции газеты «Молот».

Приняли меня хорошо, но не так, как до войны, когда приезжал из Кисловодска в Ростов на учёбу. Когда они узнали, что я был в плену у немцев, их настроение сразу изменилось в худшую сторону.

Несмотря на холодный приём, муж Натальи, дядя Федя, хотел оставить меня у себя, пообещал устроить на работу. Этого желали и тётя Наташа, и дочь Галя. Это уже была не та Галя, что до войны. На измождённом симпатичном лице – следы фронтовой жизни. Она, как комсомолка, в первые же дни войны добровольцем ушла на фронт. Там она вышла замуж за какого-то капитана. Не знаю, по какой причине Галя временно оставила мужа и приехала к родителям. Мне было так горько, что я даже не спросил о её фронтовых буднях – не до того было.

Когда я учился на рабфаке при Финансово-экономическом институте в Ростове-на-Дону, Гале было 14 лет, а мне – 18. Тётя Наташа не раз говорила: «Вот подрастёт Галя, выдам её за тебя замуж». Обычно я отмалчивался. Правда, она мне нравилась, но больше я ей нравился. О женитьбе не думал: не было у меня ни образования, ни специальности, трудно предугадать, куда судьба повернёт. Война повлияла на наши судьбы.

Наступил декабрь. Около восьми вечера я попрощался со своими дальними родственниками. Дядя Федя предложил мне достать железнодорожный билет, так как с билетами было трудно. Я отказался. Дядя Федя ещё раз сказал:

– Может, останешься у нас, я устрою тебя.

– Да нет, дядя Федя, не могу остаться, ведь я более пяти лет не видел мать, братьев и сестёр.

Попрощавшись ещё раз, поехал на вокзал. К кассе не пробиться, много демобилизованных и гражданских. После безуспешных попыток достать билет решил ехать без билета. Но для этого надо пробраться на перрон, а туда пускают только по билету. Я крепко задумался: что же делать? Дважды обошёл огороженный перрон – прохода, вроде, не видно. Решил обойти ещё раз. И вдруг вижу: внизу зияет дыра. Видимо, кто-то обрезал металлическую сетку. Нагнулся, дыра небольшая, но, думаю, как-нибудь пролезу. Сперва просунул чемодан, а потом голову. С трудом пролез на другую сторону ограды. При этом пострадала моя шинель: зацепившись за проволоку, она в одном месте порвалась.

Я обрадовался, но лишь на мгновение. А потом помрачнел: как же уехать? На перроне находилось несколько человек. Я спросил у расхаживающего по перрону майора, какой ожидается поезд. Он ответил, что через пять минут прибывает скорый «Москва-Тбилиси». Несмотря на охватившее меня радостное волнение, я нервничал: смогу ли уехать? Наконец вдали показался паровоз, фыркая и пыхтя парами, он быстро катил к станции и остановился. К моему удивлению и разочарованию, двери вагонов не открылись, потому что вагоны до отказа забиты людьми. Даже в тамбурах было много народа.

Появились милиционеры. Состав оцепили с двух сторон. Я направился к одному вагону, намереваясь любым способом уехать. За мной погнался милиционер. Я бежать. И тут раздался свисток, и поезд тронулся. Что делать? Поезд набирает скорость. Я рискнул – будь что будет, бегу рядом с поездом, а милиционер за мной. Я уже потерял всякую надежду, как кто-то крикнул из тамбура: «Давай руку!» Человек взял мой чемодан, я подал руку и чуть не сорвался. Но сильная рука военного, крепко схватив меня за руку, рванула к себе, и я очутился в тамбуре.

Места почти не было, я стоял на носках. Меня стиснули со всех сторон. И так продолжалось долго, до тех пор, пока один из пассажиров на какой-то станции не сошёл с поезда, освободив мне место. В тамбуре было очень тесно, почти всю дорогу я простоял на одном месте, без движения. А тут ещё собачий холод, шёл слабый снег, со всех сторон дуло. Мороз усиливался скоростью поезда. Шинель совершенно не согревала. Несмотря на мой постоянный оптимизм, основанный на принципе: «В будущем будет лучше», я всё-таки засомневался, что доеду и не отдам здесь концы. Истощённый, измождённый, больной и голодный, выдержу ли я невыносимый для меня холод. Но иногда вспыхивала искорка радости: после долгих мучений я, наконец, еду к родным, домой.

Ехали почти молча. Каждый думал о своём. Иногда кто-нибудь, не обращаясь ни к кому, промолвит словечко или выскажет какую-нибудь мысль из пережитого.

Я уже окончательно озяб и посинел, руки и ноги плохо меня слушались, окоченели. Вдруг кто-то крикнул: «Минводы, ребята!» На душе стало немного легче.

Мне помогли выбраться из тамбура, и я почувствовал себя «героем», потому что до Кисловодска совсем близко, километров 60-70. Сел в электричку. В вагоне тепло, я оказался в раю, не то, что в промёрзшем тамбуре.

Добрался до дома в 10 часов вечера. Наши уже спали, кроме старшего брата Абросима, который по обыкновению ложился поздно, так как занимался сапожным делом. Я постучал в окно.

– Кто там? – отозвался Абросим.

– Свой, – ответил я.

– Кто это свой? – снова крикнул брат.

– Я, Аким.

Слышу, по маленькому коридорчику быстро идёт брат. Он открыл засов и ничего не говоря мне, закричал: «Наш Аким приехал!» – и убежал в комнату.

Когда я вошёл, мать бросилась ко мне, обняла и несколько минут рыдала. Ведь меня считали погибшим. Во-первых, она получила «похоронку», во-вторых, я действительно воскрес из мёртвых. Описать всё увиденное и пережитое мной, невозможно, получилась бы многотомная повесть.

О моём приезде сразу брат сообщил сёстрам Шуре и Соне, которые жили в этом же дворе. Женщины рыдали и что-то причитали. Жена старшего брата Мария раздела меня, всё тело натёрла водкой, дала полстакана выпить и уложила в постель. Мать всю ночь не спала, сидела возле меня, что-то говорила, задавала вопросы, а я еле-еле выдавливал из себя отрывочные слова: болезнь, усталость и переживания привели меня в оцепенение. Вскоре я крепко уснул.

На второй день в честь моего приезда устроили вечер, на который пригласили всех родственников, соседей и знакомых. Стол, по тем временам, получился неплохой, даже пригласили знакомого баяниста. Вечер удался на славу: и музыка, и песни, и танцы, смех, шутки и разговоры. Но душа моя не радовалась. Интуиция подсказывала, что меня ожидают тяжкие физические и моральные мучения. Так оно и вышло. По сей день я страдаю многими болезнями. А о душевных переживаниях и говорить нечего: они постоянно преследуют меня.

На третий или четвёртый день я уехал в Грозный, где в 1940 году призывался в армию. Дали мне 700 рублей денег и больше ничего. Уехал в той же одежде, в какой и приехал.

В Грозном я остановился у двоюродной сестры Аруси Мкртычан. Первым делом, я пошёл в Молотовский военкомат, где мне предложили написать объяснительную записку. Я это сделал так же, как в Премнице и Бранденбурге. Через некоторое время получил временный (на три месяца) паспорт.

Я уехал из Грозного в Кисловодск, так как оставаться у Аруси нельзя: в одной маленькой комнате жили три человека – Аруся, её муж Миша и удочерённая девочка (у сестры своих детей не было). Квартиру снять я не в состоянии, жить не на что, на подходящую работу меня не брали, так как навесили ярлык «военнопленный». Правда, Миша хотел меня устроить на работу по снабжению точек газированной водой и сахарином. Зарплата 250 рублей. А что они тогда составляли? Буханка хлеба на базаре с рук стоила 100-125 рублей, а воровать я не умел, и совесть не позволяла. Кроме того, ни квартиры, ни одежды. Поэтому я отказался от его предложения.

Горисполком посылал меня на заводы «Молот» и «Труд» на работу завхозом с окладом 200 рублей. Я также отказался. Во-первых, эта должность связана с большими материальными ценностями. А тогда появились и активизировались «несуны». Во-вторых, я завхозом никогда не работал и решил, что не справлюсь. В-третьих, зарплата маленькая. В-четвёртых, я хотел работать учителем. Но в школу устроиться было трудно, так как это идеологический фронт, а я был в плену. Я обратился к заместителю заведующего областного отдела образования (облоно) товарищу Кляйснеру. Он направления не дал и предложил мне написать заявление в какой-нибудь районный отдел образования (районо). А уж его заведующий, если у меня будет положительная характеристика, обратится с ходатайством в облоно. Только тогда меня можно будет послать на работу. Такой вариант, с одной стороны, усложнял моё дело, а с другой стороны, унижал.

Я решил уехать в Кисловодск, но жить было не на что. В Кисловодске жил у старшей сестры Шуры, которая по инициативе брата Артёма приехала из Будённовска с тремя детьми в 1936 году после смерти мужа. Тогда мать, Мария Христофоровна, жила внизу, отдельно. После приезда сестры Шуры мать перебралась в этом же дворе к старшему брату Абросиму. А Шура нижнюю комнату поменяла на верхнюю.

Я днём и ночью спал с перерывами на еду и естественные надобности. Мать, сёстры Шура и Соня, братья Абросим, Авдей и Артём заметили во мне какие-то отклонения, похожие на помешательство. Но мне ничего не говорили. Только спустя 40 лет однажды сестра Соня об этом сказала мне по секрету.

В Кисловодске жить мне пришлось недолго. Тогда была очень жёсткая дисциплина. На второй день кто-то из жильцов доложил домкому, что приехал какой-то демобилизованный и живёт без прописки. И я принял решение уехать в Грозный, откуда был призван в ряды Красной Армии…

В 1946-1948 годах обучался в Грозненском педагогическом институте. По окончании института мне была присвоена квалификация «преподаватель русского языка и литературы». В 1947 году я женился на студентке Грозненского государственного учительского института Щербаненко Елене Никитичне (она училась на физико-математическом факультете), 1927 года рождения.

В 1948-1950 гг. я и моя супруга работали в Карабаглинской семилетней школе Тарумовского района Дагестанской АССР. Здесь, 15 марта 1950 г. у нас родился сын Игорь.

В 1950-1952 гг. работали в школах Гудермесского района ЧИ АССР.

В 1953–1956 гг. работали учителями в Темежбекской семилетней школе Ново-Александровского района Ставропольского края. Здесь, 6 января 1954 года у нас родилась дочь Людмила.

В 1956 году мы переехали в село Исти-Су Гудермесского района ЧИ АССР. Здесь, в 8-летней школе я преподавал русский язык и литературу, а супруга математику и физику. В 1959 году супруга была назначена директором этой школы.

В 1968 году наша семья переехала в г. Гудермес, где мы продолжили свою педагогическую деятельность.

Последние два года трудовой деятельности (1975–1977гг.) работал завучем в Истисинской средней школе Гудермесского района Чечено-Ингушской АССР.

5 июля 1977 года мне исполнилось 60 лет, и я принял решение уйти на заслуженный отдых. Супруга продолжила педагогическую деятельность (в 1973–1984 гг. она работала заместителем директора по учебной работе в средних школах № 2 и 3 г. Гудермеса). С 1 июля 1984 года она ушла на пенсию.

1980-е годы.

Лачинов А.С., Кисловодск 01.02.1930 г.

Лачинов А.С., Грозный 20.10.1938 г.

Лачинов А.С. с мамой Лачиновой М.Х.,

Кисловодск-Площадка роз,28.07.1939 г.

Лачинов А.С.,Белоруссия (Новоборисов, Печи) 18.05.1941 г.

Лачинов А.С. с учащимися 8 кл., село Исти-Су ЧИАССР,1964 г.

Лачинов А.С. с женой и детьми, Гудермес май 1974 г.

Лачинов А.С. с женой на отдыхе в Кисловодске, 1978 г.

Лачинов А.С. с сыном и внуком Олегом, Кисловодск 04.05.1986 г.

Лачинов А.С. с сыном и внучкой Рузанной, Гудермес 09.05.1991 г.

Лачинов А.С., Гудермес 1991 г.

Хаммерштайн.Строящийся барак Шталага II B, 1941 год

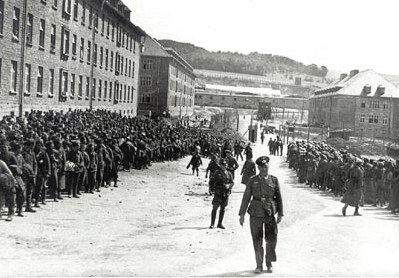

Лагерь Stalag VI-A Хемер. Построение пленных

Хаммерштайн.Делегация Международного Красного Креста

в Шталаге II-B, 9 августа 1941 года

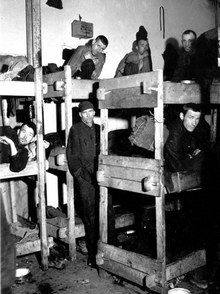

Лагерь «лазарет», Шталаг 345 в г. Смела

Военный билет А.С. Лачинова.

Орденская книжка А.С. Лачинова.

Удостоверение «Ветерана труда» А.С. Лачинова.

Биография А.С. Лачинова

Лачинов Аким Сергеевич родился 5 июля 1917 года в городе Прикумске (с 29 апреля 1935 года Будённовск) Ставропольского края в семье сельхозрабочего-батрака.

В 1925 году пошел в первый класс. После окончания семи классов в Кисловодске поступил на рабфак в городе Ростове-на-Дону, который окончил в 1938 году. В этом же году поступил в Чечено-Ингушский государственный учительский институт, который окончил в 1940 году.

С 19 февраля по 15 августа 1940 года работал завучем в Закан-Юртовской семилетней школе Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР.

18 октября 1940 года призван в Красную армию.

В самом начале Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 года) находился на передовой линии фронта. 9 июля 1941 года попал в немецкий плен. Побывал в различных концентрационных лагерях в Германии.

17 апреля 1945 года освобождён войсками союзников. Вернулся на Родину в декабре 1945 года.

В сентябре 1946 года поступил учиться в Грозненский государственный педагогический институт. После его окончания с 15 августа 1948 года по 15 августа 1950 года работал учителем русского языка и литературы в Карабаглинской семилетней школе Тарумовского района Дагестанской АССР.

В 1950-1951 годах преподавал русский язык и литературу в Белореченской семилетней школе Гудермесского района, а в 1951-1952 годах – в Суворовской семилетней школе в том же районе.

С 1953 по 1956 год работал учителем русского языка и литературы в Темежбекской семилетней школе Ново-Александровского района Ставропольского края.

В 1956-1968 годах – преподавал русский язык и литературу в Истисинской восьмилетней школе Гудермесского района ЧИ АССР.

В 1968-1975 годах работал завучем в восьмилетней школе № 4 в г. Гудермесе.

В 1975-1977 годах – завуч в Истисинской средней школе Гудермесского района Чечено-Ингушской АССР.

10 августа 1994 года Лачинов А.С. умер в городе Гудермесе Чеченской Республики, там же и похоронен.

29 июля 1995 года умерла и его супруга – Лачинова Е.Н., похоронена рядом с ним.

P. S.

Почему именно сейчас я решила издать рукопись моего отца?

В конце 1980-х он стал тяжело болеть. 10 августа 1994 г. его не стало. В следующем году 29 июля умирает мама.

В 1994 году началась Первая чеченская война (восстановление конституционного порядка в Чечне). Не хочется перечислять то, что пришлось пережить мне, моему брату Игорю и нашим детям.

В августе 1996 года Игорь с семьёй приехал в Кисловодск проведать родственников по линии отца, но вскоре попал в больницу. После окончания лечения в стационаре, он решил с семьёй снять жильё и устроиться на работу, так как возвращаться в Чечню им было не безопасно. В Гудермесе в этот период начались преследования сотрудников городской префектуры, в которой работал брат.

3 декабря 1996 года он был принят на работу в Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», где проработал почти 24 года. Все эти годы он боролся с тяжёлыми недугами (диабет и онкология). 28 октября 2020 года его не стало.

Игорь чувствовал по своему состоянию здоровья, что ему мало осталось жить на этом свете. Незадолго до смерти близким друзьям он поведал – надо очень многое успеть сделать, в том числе издать и воспоминания отца…но не успел.

В конце августа 1998 года я также с семьёй переехала в Кисловодск, чтобы быть рядом с братом. Сняла квартиру и 10 марта 1999 г. была принята на работу в Музей истории космонавтики им. Ф.А. Цандера (отдел музея «Крепость»), где и продолжаю работать.

Читателю, надеюсь, станет понятно, почему более трёх десятков лет семья Лачинова Акима Сергеевича не могла издать его рукопись.

24 февраля 2022 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было объявлено о начале Специальной военной операции на Донбассе по демилитаризации и денацификации. Больше года ведут ожесточённую борьбу с фашистами и нацистами на Украине военнослужащие и добровольцы многонациональной России.

Фашизм и неонацизм в мире снова поднимают голову, предавая забвению все ужасы, которые пришлось пережить нашим дедам и отцам в годы Великой Отечественной Войны. Современные националисты выхолащивают из памяти молодого поколения подвиги наших предков. И поэтому я решила издать рукопись отца, который был живым свидетелем тех страшных событий.

Историю нашей страны забывать нельзя и всегда надо помнить о тех, кто отдал и продолжает отдавать свои жизни за независимость и благополучие нашей РОДИНЫ.

Лачинова Людмила Акимовна

Научный редактор: С.Н. Савенко-кандидат исторических наук,

заслуженный работник культуры

Российской Федерации

Редактор: Е.Т. Белоглазова