Полная версия

Реальность – антидот от иллюзий

Не буду утомлять читателя развёрнутыми комментариями по каждому заявлению подобного рода литературе, так как при анализе приводимых аргументов вырисовывается примерно одна и та же картина, как в приведённом примере. Дальнейший анализ религиозных текстов, как правило, делается по одной технологии: 1. Если приводится цитата учёного эволюциониста, то она вырвана из контекста. 2. Если приводится ссылка на целый фрагмент, без выдёргивания фразы, то это непризнанный учёный из числа верующих, а фрагмент взят, например с его личного сайта и никогда не печатался в серьёзной научной литературе. Возможны комбинации из смеси сомнительных аргументов и обычных чисто религиозных утверждений.

Из сотен и тысяч учёных, как правило, находятся те, кто продвигает и отстаивает крайние и около научные взгляды, которые являются исключением из общих правил. Если какая-то фриковая идея от этих деятелей созвучна концепции разумного замысла, то непременно будет взята на вооружение и использована в такого рода литературе. Что всегда можно видеть – это игнорирование всех других схожих исследований по какому-либо утверждению. Проще говоря, отсутствует критика и общепризнанный взгляд на ситуацию, который отражает мнение всего научного сообщества.

Вышесказанное вовсе не означает, что все учёные и специалисты по наукам достойны доверия в равной степени. Коррупция, заблуждения и опять-таки невежество может коснуться каждого. Падкие до сенсаций журналисты, могут неверно освещать суть происходящего в научных кругах. В описании религиозного мышления я упоминал одну нехорошую его особенность – а именно слепое следование за авторитетом или создание таких авторитетов. Апелляция к мнению авторитета не самый лучший путь для выяснения истины. Всегда предпочтительней самому вникать в суть вопросов – хоть это долго и гораздо труднее, чем проявить беспечность принимая всё сказанное на веру.

По этой причине аргумент верующих, связанный с авторитетом кого-либо, не имеет никакого значения. Например, некоторые утверждают, что Чарльз Дарвин перед смертью отрёкся от своей теории эволюции, чему, конечно, нет никаких доказательств. Но даже если предположить, подобное имело место – должно ли это как-то влиять или вернее может ли изменить реальность? Что имеет большее значение – мнение человека или объективная проверяемая реальность?

По этим причинам я категорический выступаю за объективный научный и исследовательский подход, вместо простых отсылок на авторитетные источники. Практика верующих, ссылаться на высказывания так называемых учёных для обоснования своих религиозных убеждений крайне ущербна. Есть в этом некий элемент нечестности, особенно когда всё ограничивается мнением одного нужного человека с религиозными взглядами. По логике нам должно быть интересно мнение всего научного мира и все исследования по обсуждаемой теме, хотя бы самые ключевые необходимо учитывать весь спектр аргументов – за и против, и то, как строится доказательная база.

В этом плане любопытны статьи, издаваемые Свидетелями Иеговы1из серии: «как учёный поверил в Бога». Вот такого рода заголовки можно встретить в изданиях этой деноминации: «Математик рассказывает о своей вере» «Хирург рассказывает о своей вере» и далее в таком же духе – ортопед, робототехник, физик, эмбриолог, профессор права, пианист тоже в этом списке авторитетов и ещё несколько человек. Неплохая попытка показать, что среди верующих есть неглупые люди. Однако заметили в чём подвох?

Во-первых, узконаправленные специалисты как-то математики или робототехники и им подобные вовсе не обязаны и не должны разбираться в теории эволюции и эволюционной психологии, антропологии и археологии. Очевидно, что это как раз такой случай – когда склонность к религиозному мышлению становится главным вектором приводящем к неверным умозаключениям.

Во-вторых, не будем забывать, что они всё же обычные люди, находящиеся под влиянием социума. В прошлых столетиях, когда зарождались науки, большинство учёных были верующими. Сейчас существует прямая корреляция среди тех, кто занимается наукой и их религиозностью. Чем выше статус учёного, тем ниже вероятность того, что он верит в Бога. Сейчас подавляющее большинство передовых учёных в богов не верят.

В-третьих, я не спроста по аналогии с Докинзом, сравнил религиозное мышление с вирусом. Отсылки к авторитетным персонажам не входят в перечень моих методов аргументации. Это то же самое, что продвигать сомнительные практики лечения, говоря при этом, что сам президент так лечится. Так можно продвигать акупунктуру и гомеопатию, и прочие сомнительные методики, говоря, что сам глава компании мирового уровня так лечится.

Для справки – история Стива Джобса, который заболел раком поджелудочной железы. У него была операбельная форма и высокие шансы на выздоровление. Но вместо того, чтобы согласиться на хирургическую помощь, он занимался акупунктурой, обращался за помощью к медиумам, начал соблюдать веганскую диету. В итоге ему все равно пришлось сделать операцию, но это произошло слишком поздно. Пока Джобс занимался альтернативным лечением, опухоль успела дать метастазы в печень. Из-за них он в итоге и умер. Ярчайший пример умнейшего и авторитетного человека планеты!

Посему авторитетность в моём понимании – это триггер неправильного мышления. Хорошее мышление начинается со скепсиса, что фокусирует глаза разума. Хотя я иногда сам ссылаюсь на выводы, сделанные известными учёными, делаю это не с целью давить авторитетным мнением, как это делают Свидетели Иеговы, опуская всё, что идёт в разрез с их позицией. Это просто необходимость, что бы читатель мог в случае необходимости самостоятельно познакомится с их трудами и аргументами. Любые спекуляции с отсылкой к авторитетам без достаточного рассмотрения темы являются дешёвой манипуляцией сознания.

Следовательно, утверждения верующих, а именно аргументы типа: «учёные доказали» или «учёные не могут объяснить» не должны смущать и вводить в заблуждение. Потому что используются как средство воздействия на эмоции и как правило не отражают позицию всего научного сообщества. Наука с её методами и отдельные люди с их мнением это не одно и тоже. Поэтому поспешим знакомится с фактами, с чистым от предубеждений восприятием.

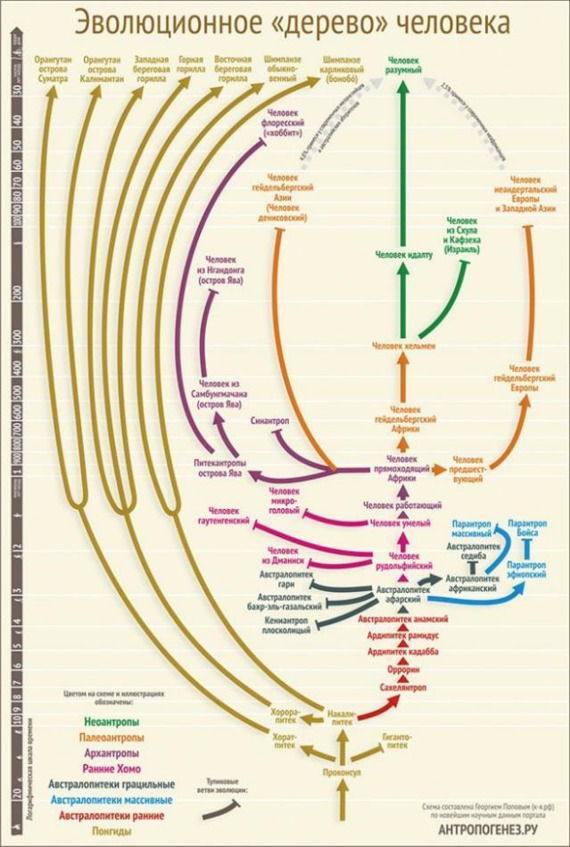

Эволюционное древо человека

Давайте перейдём теперь к рассмотрению того, что стало известно о нашем происхождении. Вопреки мифу, что останки наших предков фрагментарны, непонятны, малочисленны, коллекция оных растёт в качественном и количественном смысле. Конечно, приведённая схема, показывающая плавный переход от самого древнего предка людей и обезьян это всего лишь схема без подробностей. Но основана она на исследованиях тысяч останков. Некоторое представление о которых явствует из последующей таблицы.

В рамках вопросов, освещаемых в этой книге, я сделал акцент именно на происхождении человека, так как это для нас представляет первостепенный интерес. Однако подобная картина постепенной эволюции характерна и для всех других живых существ. По каждому виду животных существует своё родословное древо с наличием переходных форм. Естественно, какие-то родословные изучены лучше, о других очень мало информации. Очевидно, что о многих вымерших видах мы ничего уже не узнаем, так как мы не знаем сколько видов живых существ живут прямо сейчас.

Тем не менее из того материала, который имеется и дополняется мы можем наблюдать сам факт эволюционных изменений. Мы с вами, животные, растения это всё переходные формы. Утверждение креационистов о том, что переходных форм между видами не существует оторвано от реальности. Они руководствуются стереотипом, что эволюция происходит плавно и равномерно, что, конечно, далеко от истины. Эволюция может ускорятся и замедлятся и даже поворачиваться вспять в зависимости от целого ряда условий. По этой причине палеонтологическая летопись неоднородна, но с каждым годом она пополняется новыми экспонатами они же переходные формы, что было бы невозможно при условии отсутствия эволюции.

Конечно, каждый человек может расширить своё понимание механизмов эволюции самостоятельно, изучая соответствующую литературу и знакомиться с вещественными доказательствами. В реальной жизни полной забот и текущих проблем на это естественно нет времени. В таком положении находится большая часть наших современников. Следовательно, эпоха массового просвещения может в принципе вообще не случится, что в свою очередь чревато ещё большим погружением в невежество и мракобесие, которое точно ничем хорошим не кончится. Полагаю, если вы дочитали книгу до этого момента – надежда человечества на лучшие времена имеет место. Постарайтесь не спеша понять суть последующих данных.

Вопреки расхожему мнению о скудных ископаемых касательно предков человека огромный раздел науки под названием антропология изучает закономерности развития человека путём эволюции на основании тысяч ископаемых останков со всей нашей планеты. В приведённой ниже таблице перечислены некоторые наиболее известные палеоантропологические находки. Для сравнения приводится реальное число найденных особей каждой группы гоминид (по данным каталога АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ).

Как вам кажется на каком основании построена эта схема эволюции человека? Есть ли целые или более полные скелеты этих существ и сколько их?

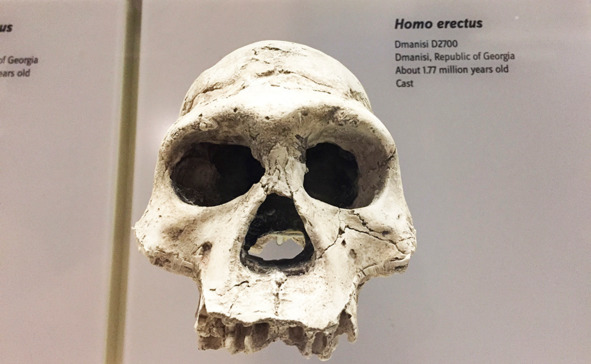

Человек прямоходящий, Homo erectus найдено более 300 особей.

Вид и число найденных особейАрдипитек рамидус 17Австралопитеки более 400Парантропы более 200Человек умелый, Человек рудольфский, ранние Homo 80Человек работающий, Homoergaster 40Человек прямоходящий, Homo erectus более 300Гейдельбергский человек 300Неандерталец 600Человек флоресский,Homo floresiensis, «хоббит» 14

Разумеется, существуют и виды, известные пока что по единичным окаменелостям. Таков, например, сахелантроп, описанный в 2002 г. По одному черепу, двум фрагментам нижних челюстей и нескольким зубам. Чтобы появилось больше находок этого вида, должно пройти время… из книги «Мифы об эволюции человека» Александра Соколова.

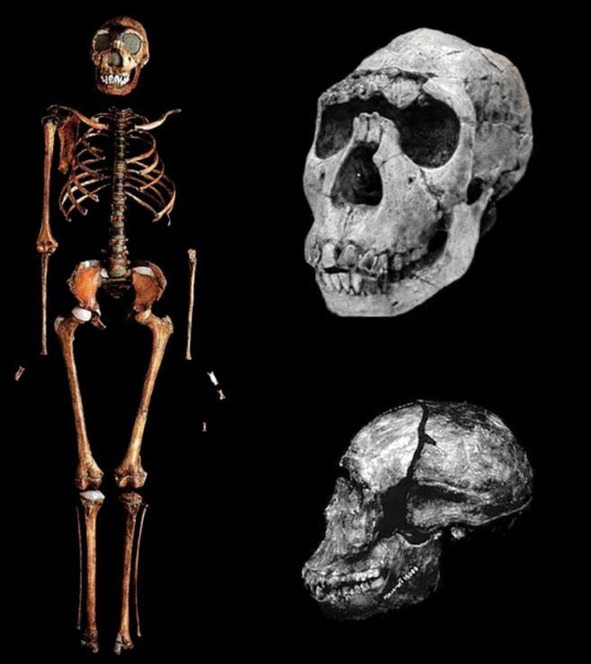

Неандерталец на переднем плане. На заднем, череп человека.

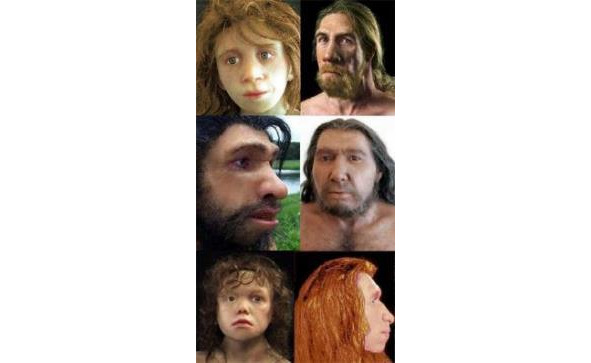

Неандертальцы обладали невысоким ростом (160—163 см у мужчин), массивным телосложением и большой головой вытянутой в длину формы. По объёму черепной коробки (1400—1740 см³) они даже превосходили современных людей. Одна из наиболее характерных особенностей анатомии неандертальцев отличающая их от анатомически современных людей, – мощные надбровные дуги, сливающиеся над переносицей в сплошной надглазничный валик. Такой сплошной надглазничный валик встречается у более ранних гоминид, но отсутствует у Homo sapiens. Характерен выступающий широкий нос и отсутствие подбородочного выступа – скошенный подбородок.

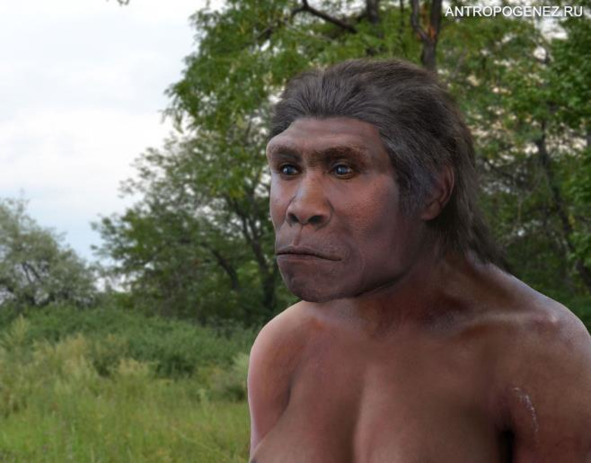

Все реконструкции изготовлены на основе реальных костных остатков. Любопытно, что для современного зрителя эти портреты по-человечески эстетичны, несмотря на существенную биологическую разницу между изображёнными и зрителями. Не потому ли, что неандертальцы оставили нам в наследство свои гены?

Реконструкция неандертальца.

Реконструированные портреты неандертальцев.

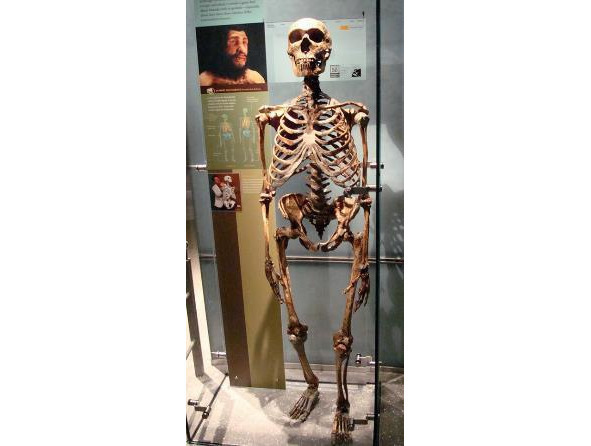

Полный скелет неандертальца, в настоящий момент

Найдено останков, около 600 особей.

Возраст останков наиболее ранних неандертальцев (пра – неандертальцев) около 500.000 лет, окончательно сформировались, как вид, около 130—150.000 лет назад, последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад, сосуществовали в Европе с Homo sapiens в течение нескольких тысяч лет. На сегодняшний день доказано, что неандертальцы не являются прямыми предками современных людей. Но часть своих генов передали по наследству. У современных представителей европеоидной и монголоидной рас около 2% генов – неандертальские.

Неандертальцы были ниже и шире в плечах, чем современные люди, при этом обладали большим объёмом мозга и, возможно, владели речью. Средняя продолжительность жизни составляла 20 лет. Неандертальцы изготавливали орудия труда, такие как деревянные копья, обожжённые на конце или с каменными наконечниками, скребки, рубила. Они активно использовали огонь. Питались, в основном, мясом, хотя употребляли в пищу и растения, кроме того, археологические исследования выявили два случая применения лекарственных растений. У неандертальцев известны случаи заботы о нетрудоспособных членах своей группы, имеются подобия захоронений.

Приведённые доказательства – лишь малая часть того, что известно в рамках антропогенеза человека. Как мы видим реальность о вопросе происхождения человека диаметрально противоположна иллюзии преднамеренного разумного замысла, описанного в первых главах Библии.

Ограничусь ещё одним ярким примером более древних предков, который сочетает признаки обезьян и современного человека. Знакомьтесь мальчик из Турканы В 2007 году Национальный музей Кении организовал выставку, которая вызвала бурю негодования у местных евангелистов. Речь шла о первом публичном показе знаменитого Мальчика из Турканы – одного из самых полных скелетов древнего человека. Находка представляла огромный интерес для научного сообщества, поскольку так хорошо сохранившийся скелет возрастом в полтора миллиона лет – событие в палеоантропологии уникальное. Компанию Мальчику из Турканы должны были составить окаменелости динозавров, кости других предков человека и ещё множество древностей.

Местным евангелистам под предводительством епископа Бонифаса Адойо готовящийся эволюционный праздник совсем не нравился. Адойо пользовался своим положением (он был главой 35 общин) и призывал прихожан бойкотировать выставку. «Я не происхожу от Мальчика Турканы или чего-то такого, как он», – гордо заявлял епископ, обращаясь к своим сторонникам и к руководству музея. На этом основании организаторы выставки якобы должны были убрать все кости в самый дальний угол заднего двора музея и оградить их забором, украшенным табличкой: «Эволюция не доказанный факт, а всего лишь одна из множества теорий».

Но организаторы не впечатлялись пламенными речами и смутными угрозами о 10 миллионах возмущённых евангелистов. Сам первооткрыватель, Ричард Лики, правда, опасался, что самые фанатичные сторонники Адойо всё-таки попытаются напасть на музей, но выставку отменять не стал. Тянуть с экспозицией дальше не представлялось возможным: Мальчик из Турканы был найден в 1984 году, а мир до сих пор его не видел. Поэтому в 2007 году находка Ричарда Лики наконец заняла своё место среди экспонатов Национального музея Кении в Найроби.

Нетрудно понять, почему экспонаты вроде «Мальчика из Турканы» вызывают такую бурную неприязнь у антиэволюционистов. Ведь достаточно показать фотографию знаменитого скелета – и мигом стихают разговоры о «дарвинистах, выдумывающих предков человека на основании зуба и пары костных обломков».

Мальчик из Турканы демонстрирует себя в музее.

Скелет Предка – вот он, почти целёхонький, не хватает только кистей и стоп. Источник: Homo ergaster – ископаемый вид людей, появившийся в Африке 1,8 млн лет назад

Скелет KNM-WT 15000 «Мальчик из Турканы» Источник: Антропогенез.ру; «Мальчик из Турканы» («Turkana boy») Найдено: 1984 Местонахождение: Нариокотоме III Возраст: 1,51—1,53—1,56 млн лет назад. (новая датировка). 1.47 ± 0.03 млн лет назад (2012 г.)

Таксономическое определение: Homo ergaster или человек работающий. Обратите внимание на описание скелета, сделанное специалистами. Я специально не стал упрощать текст фрагмента взятый с сайта Антропогенез.ру и оставил как есть, чтобы читатель мог примерно понять, как происходит сравнительный анализ с другими аналогичными находками и, в частности, с человеком.

«Череп с нижней челюстью, 80% скелета-позвоночник, рёбра, ключицы, обе лопатки, все длинные кости конечностей, нет кистей, нет стоп, фрагмент таза. Мужчина. 9,5—11,4 или 10,5—10,7—11,3 лет (по зубам) – 13—13,5 лет (по эпифизам), 15 лет по длине тела.

Размеры черепа очень маленькие. Кости свода массивные, хотя пневматизация черепа значительная. Черепная коробка короткая, округлая при взгляде сбоку. Лоб очень низкий, покатый. Надбровье массивное, несмотря на возраст, в виде утолщения верхнеглазничного края. Надваликовая борозда хорошо выражена. Теменные кости вытянутые, уплощённые. Затылочная кость относительно широкая (абсолютное значение ширины такое же, как у черепов из Дманиси и Сангиран 2 и 10), заметно преломленная, изгиб затылка несколько меньше, чем у взрослых пре – архантропов из Кооби Фора.

Затылочный рельеф выражен слабо, сравнительно с большинством взрослых ископаемых гоминид. Височная кость длинная и низкая, с относительно небольшой чешуйчатой частью и крупной каменистой. Чешуя височной кости сверху уплощена, спереди выше, чем сзади. Сосцевидный отросток маленький. Между сосцевидным отростком и барабанной пластинкой есть широкая щель (типично для азиатских архантропов, нет у африканских и европейских). Нижнечелюстная ямка височной кости плоская и широкая. Мозговой отдел черепа относительно лица небольшой, вероятно, с возрастом челюсти увеличились бы ещё больше, тогда как нейрокраниум вряд ли значительно увеличился бы.

Лицевой скелет KNM-WT 15000 совмещением массивности и детских пропорций напоминает детёнышей человекообразных обезьян (морфологически, несомненно, намного ближе к современному человеку); размеры и массивность лицевого скелета KNM-WT 15000 больше, чем у KNM-ER 3733. Лицо очень прогнатное (прогнатизм сильнее, чем у KNM-ER 3733, хотя и не выходит за пределы индивидуальных вариаций современного человека) и вместе с тем уплощённое в горизонтальной плоскости (напоминает «ранних Homo» и даже австралопитеков). Низ лица длиннее и уже, чем у KNM-ER 3733. Глазницы округлые. Меж глазничная область широкая. Носовая область выступает вперёд очень слабо. Носовые кости длинные, относительно широкие, плавно вогнутые в профиль, не выступают над уровнем носового отверстия. Носовое отверстие широкое и высокое, выше и уже, чем у KNM-ER 3733. Скулы массивные, вертикальные при взгляде спереди, нет расширения в нижней части (как у KNM-ER 3733, отличие от KNM-ER 3883). Альвеолярный отросток верхней челюсти длинный и выступающий; альвеолярный прогнатизм сильнее, чем у KNM-ER 3733. Нёбо сравнительно длинное. Нижняя челюсть крупная, со сглаженным рельефом. Симфиз сильно наклонён. Высота отростков и глубина нижнечелюстной вырезки восходящей ветви нижней челюсти умеренны.

Альвеолярная дуга нижней челюсти несколько уплощена спереди, однако в целом её форма достаточно современна. На зубах цингулюм (утолщение эмали у основания коронки, встречающееся у современного человека только на молочных молярах), резцы лопатовидные. Посткраниальный скелет KNM-WT 15000 в целом очень близок к таковому современного человека, отличия касаются лишь мелких деталей. Вероятно, слабее были выражены шейный и поясничный лордозы. Остистые отростки позвонков длиннее, чем у современного человека, а их наклон меньше. Объём мозга 880 см3, у взрослого мог увеличиться до 910—920 см3.

Грудная клетка KNM-WT 15000 коническая. Рёбра сильно изогнуты, их толщина несколько больше, чем у современных подростков. Ключицы массивные, сильно изогнутые. Как и лопатки, они не имеют резких отличий от варианта современного человека. Сечение тела ключиц эллиптическое (платиклейдия). Суставная впадина лопатки длинная, узкая, что характерно для всех архаичных гоминид. Плечевая и локтевые кости почти неотличимы от таковых современного человека, первые пястные кости с расширенным телом (типично понгидный признак, причём в выраженной форме; в меньшей степени эта черта имеется и на двух сохранившихся фалангах).

Строение таза ничем существенным не отличается от современного человеческого, таз узкий. Большой вертел бедренных костей слабо выступает латерально относительно диафиза (примитивная черта). Шейка бедренной кости очень длинная (длиннее, чем у современного человека), наклон шейки к диафизу чрезвычайно сильный (намного длиннее, чем у современного человека). Головка бедренной кости очень большая, во взрослом состоянии она, вероятно, достигла бы размеров, наибольших из известных для гоминида. Ягодичная бугристость хорошо выражена. Берцовые кости – большие и малые – не отличаются от современных человеческих. Общие пропорции скелета KNM-WT 15000 тропические – вытянутые и суженные. Очевидно, комплексы биологической адаптации к климатическим условиям у пре-архантропов были аналогичны современным. Брахиальный и плече-бедренный индексы подростка из Нариокотоме такие же, как у современных людей, что говорит об окончании становления локомоции. Рост 160 см (по бедру и большой берцовой).

Обратите внимание на примитивный череп и практически современный скелет. Этакий недоразвитый человек с неравномерным распределением человеческих черт. Однако объём мозга, уже значительно больше обезьяньего с человеческими задатками. В головном мозге прогрессивными темпами развивались лобная, теменная и височная доли, отвечающие за специфически – человеческие особенности поведения и психики. Стоит упомянуть бурное развитие зон Брока и Вернике, где у современного человека находятся центры речи. Лобная доля, отвечающая за социальность, общение, альтруистические проявления в поведении, увеличивалась у предков человека наиболее активно. Источник Антропогенез.ру

Этот комментарий взят из Википедии: «По сравнению с человеком умелым объём мозга человека, работающего заметно увеличился и составлял в среднем 900 см³, а кроме того, увеличились и его отделы, отвечающие за абстрактное мышление, в частности увеличился размер лобных долей. Одновременно с увеличением лобных долей происходило и увеличение так называемой зоны Брока, ответственной за речь. Она, судя по слепкам с внутренней поверхности черепа у человека, работающего была уже более развитой по сравнению с человеком умелым. И, возможно, человек работающий обладал уже зачатками речи.»

Современные методы реконструкции позволяют получить максимально близкое к оригиналу изображение наших древних предков. М. М. Герасимов работал на анатомическом материале, скрупулёзно исследовал взаимозависимости между мягкими покровами лица и подлежащими костными структурами; собирал сведения о толщине мягких тканей на различных участках лица. Благодаря его долголетним трудам метод восстановления лица по черепу был поставлен на научную основу и получил международное признание.

Разработанное им самостоятельное направление в науке – антропологическая реконструкция – нашло своё дальнейшее развитие в трудах его учеников и сотрудников организованной им в 1950 году Лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН. Научная школа Герасимова продолжает научно-исследовательскую работу по совершенствованию метода восстановления внешности по черепу и в значительной мере уточнила многие аспекты этого кропотливого процесса.

Кроме каменных орудий, архантропы делали и деревянные копья, изредка находимые в торфяных болотах Европы. Период существования архантропов важен в том отношении, что именно тогда закладывались основы современного человеческого общества. Возможно, к этому времени относится появление речи, о чем можно судить по слепкам головного мозга, где наблюдается разрастание области зоны Брока и увеличению размера канала подъязычного нерва на затылочной кости.

Homo ergaster. KNM-ER 3733 (женщина). Реконструкция выполнена Романом Евсеевым.

В это время люди начали охотиться на крупных опасных животных, что, несомненно, требовало координации коллектива и усложнения общения. Тогда же произошло знакомство людей с огнём (древнейшие случаи использования известны из восточноафриканских стоянок Чесованжа, Гомборе I и Кооби Фора с датировками около 1,5, вероятно, до 1,6—1,7 млн лет назад) и первое расселение из тропических зон в субтропические. Очевидно, увеличивались размеры групп архантропов, росло и население Земли в целом.