Полная версия

Римская Республика. Рассказы о повседневной жизни

Но рознь в Этрурии существует не только между высшим и низшими классами. Нет прочной связи и между отдельными городами. Они часто враждуют друг с другом, а иногда даже дело доходит и до войны между ними, хотя и существует союз всех городов Этрурии и все общие дела решаются на собраниях – у главного святилища богини Вольтумны, каждую весну. На этих собраниях представителей всех городов Этрурии обыкновенно бывало очень оживленно. Туда съезжалась почти вся этрусская аристократия. Аристократы стремились превзойти друг друга пышностью своей свиты, богатством одежд и роскошью своих пиров. Поэтому собрания, на которых решались общие дела и выбирался верховный жрец Этрурии, обращались в сплошные празднество и пир. Устраивались одни игры за другими. Здесь были и кулачные бои, и ристания на колесницах, и столь излюбленные в Этрурии бои гладиаторов. Устраивались и роскошные пиры. Этруски возлежали за пиршественным столом, уставленным всевозможными яствами на золотых и серебряных блюдах; пирующих увеселяли танцовщицы и танцовщики; музыканты играли на лирах; пели хоры певцов. Мальчики разносили пирующим вино в греческих вазах и наливали его в драгоценные кубки и чаши. В особых курильницах курились благовония. Всюду видна была роскошь, которую так любили этруски.

Типичная фигура этруска на крышке саркофага из Кьюзи

Действительно, эта любовь к роскоши, к блеску видна в Этрурии во всем: в одежде и в утвари, в пирах и в играх, в религиозных процессиях и в жертвоприношениях и, наконец, в могилах. Этим могилам мы и обязаны главным образом всем, что знаем об искусстве, религии, обычаях и нравах этрусков. Этрусских могил известно нам теперь очень много. Некоторые из них поражают своей роскошью и величиной. Часть могил высечена в скалах, часть же устроена в насыпанных курганах. Могилы эти – своего рода подземные склепы, своды которых поддерживают иногда колонны, а стены украшены скульптурными изображениями и живописью. На стенах изображены: пирующие этруски, процессии, сцены из военной жизни, юноши, скачущие на конях, состязания на колесницах, кулачные бои, охота на птиц, рыбная ловля. Трудно и перечесть все, что изображалось на стенах могил. Особенно интересны изображения подвигов этрусских героев. Есть изображение, как знаменитый герой Макстрна освобождает другого героя, Кайлэ Випену, из плена, в который тот попал к Кневэ Таргу Румах[2]. Или же изображается, как скованный по рукам и ногам герой всеми силами обороняется от собаки, которую натравливает на него мужчина в высокой остроконечной шапке и в маске. Наконец, среди изображений на стенах могил часто встречаются сцены из этрусской и греческой мифологии.

В могилах тела умерших в роскошных одеждах с золотыми украшениями или же в полном вооружении, лежат в саркофагах. Саркофаги украшены живописью и скульптурой. На крышке их часто помещалось изображение умершего, как бы возлежащего за пиршественным столом. Иногда рядом с изображением умершего помещено изображение его жены. Чего только не находят в этих саркофагах: золотые нагрудники с рельефными изображениями целых сцен, золотые браслеты, кольца, диадемы, великолепные ожерелья, подвески, серьги и множество фибул тонкой работы, которая сделала бы честь и современному золотых дел мастеру. А в могилах во множестве стоит роскошная бронзовая утварь с вычеканенными процессиями воинов и изображениями сказочных крылатых животных. Здесь же стоят большие глиняные сосуды и великолепно расписанные вазы замечательно тонкой работы и прекрасные по своей форме.

Этрусская бронзовая шкатулка с изображением битвы амазонок (найдена в Вульчи)

Но если мы будем внимательно рассматривать все эти изделия этрусков и главным образом их вазы, то мы заметим, что этруски не были самостоятельны в своем искусстве. Они великолепно умели подражать произведениям искусства тех народов, с которыми вели торговлю, и прежде всего, конечно, подражали произведениям Греции. Греки оказали такое влияние на этрусков и на их искусство, что часто бывает очень трудно отличить изделия греков от изделий этрусков, с таким совершенством копировали этрусские мастера греческие подлинники. Сильнее всего греческое влияние сказывается в бронзовых, золотых и серебряных изделиях этрусков. Их круглые щиты, богатые золотые нагрудники, диадемы и фибулы как бы вышли из рук греков. Но бронзовый статуэтки бегущих юношей, воинов, юноши с лошадью, статуи богов и богинь, вообще те изделия, в которых легче почувствовать богато одаренного художника, сразу дают нам заметить, что изготовляли их не художники Греции, а ремесленники-этруски, бывшие хорошими мастерами, а не талантливыми художниками. Все эти изделия при хорошей работе отличаются от греческих некоторой грубостью. Эта грубость вообще свойственна была этрускам, она чувствуется не только в их искусстве, но и в их жизни, нравах и обычаях. Уж одна любовь к гладиаторским боям говорит о грубости их вкусов.

Сказывается грубость и в их религии, тут она часто соединяется с жестокостью. Мы, например, достоверно знаем, что этруски даже в исторические времена приносили своим богам человеческие жертвы. К сожалению, мы очень мало знаем о богах этрусков. Поклонялись этруски богине Юноне, богине Минерве и богу Юпитеру, тем богам, которым был выстроен позднее храм на римском Капитолии. Был у них и бог Солнца, мечущий громовые стрелы бог Марс, бог моря и морской пучины Нептун, богиня красоты и любви Афродита и бог вина Дионис. На основании имен богов мы можем заключить, что многие из богов заимствованы этрусками у более культурных греков и у их ближайших соседей – латинян. Итак, мы видим, что и в религии этруски не были самостоятельны. Даже мифы о богах заимствовали они у греков. Они восприняли у них, главным образом, те мифы, которые носили на себе характер жестокости. Правда, были у этрусков и собственные, незаимствованные божества, которым они поклонялись еще на своей прежней родине, на Востоке. Среди этих богов было много и грозных, неумолимых демонов, но о них мы не знаем ничего, кроме их имен.

Представление о загробной жизни этрусками заимствовано тоже у греков. В их загробном мире правят бог Гадес и богиня Персефона. На одной из гробниц есть даже изображение пира Гадеса и Персефоны в подземном царстве. В царство умерших ведет души грозный демон Харон, он же подвергает тяжким наказаниям нечестивых и сторожит души в загробном мире. Ему помогают страшный демон с змеями в руках – Тухулха и две мрачные богини смерти. Но что особенно интересно в верованиях этрусков, это их вера в то, что боги открывают людям свою волю в различных знамениях. Эти знамения нужно только уметь различать и толковать. По полету птиц, по изгибам молнии, по печени и внутренностям жертвенных животных можно узнать волю богов, узнать и то будущее, которое сулят боги. Большое число жрецов занимались этими гаданиями. Они одни знали все тайны знамений и умели в них разбираться. Этруски, как и все люди, стремились узнать волю богов и свое будущее и обращались к жрецам. Понятно, что жрецы, умевшие разбирать знамения богов, должны были пользоваться большим влиянием в Этрурии. Узнавать волю богов стремились и другие народы Италии; этому они учились у этрусков. Особо ревностными учениками этой таинственной науки были римляне; они целиком восприняли ее у этрусских жрецов, которые и сами когда-то, еще на своей старой родине в глубокой древности, учились ей у вавилонян.

Зевс на троне (роспись этрусской вазы вазы)

Но не одной науке гадать научились народы Италии у этрусков. Они научились у них искусству строить дома, городские стены, мостить улицы, проводить каналы, строить стоки для нечистот и возводить арки. Этруски были и первыми строителями храмов в Италии. Они же научили народы Италии лучше обрабатывать металлы, ковать оружие, делать утварь и многому другому. Неизгладимые следы своего влияния оставили этруски и в Риме. Даже одежду своих царей, а после и консулов, пышные триумфы, игры и религиозные церемонии получили римляне от этрусков; и древнейшие сооружения в Риме – дело рук этрусков. Словом, мы можем с полным правом еще раз сказать, что этруски были не только завоевателями, но и учителями Италии.

Но у этрусков рано появляются в самой Италии соперники, которые сильно ослабили влияние их на народы Италии. Этими соперниками были греки из греческих колоний на юге Италии, главным образом жители колонии Кум, о которой нам приходилось уже упоминать. Со второй половины VIII века возникают на юге Италии и в Сицилии греческие колонии[3]. Постепенно эти колонии становятся все могущественнее и все дальше распространяют свое влияние. Они оказывают и на италийцев столь же сильное влияние, какое раньше оказали на могущественных этрусков. Италийцы знакомятся теперь с культурой Греции уже не при посредстве этрусков, а благодаря сношениям с самими греками. Греческое влияние все шире и шире разливается по всей Италии. Значение Этрурии как культурного государства начинает падать. Но падает не только культурное влияние этрусков, падает и их могущество. И этрускам, несмотря на всю их мощь, не удалось остаться независимыми; не им должно было принадлежать господство над всей Италией. Жестокие, склонные к роскоши, изнеженные, увлекающиеся пышными церемониями, застывшие в своем аристократическом образе правления под властью своих жрецов, этруски не могли долго удерживать власть над большей частью Италии. Этрурию губила та рознь, которая существовала между аристократией и низшими угнетенными классами, губили ее и постоянные раздоры между союзными городами. Не в силах были этруски бороться в одно время и с появившимися в V веке на севере Италии кельтами и со становившимся все более и более могущественным Римом на юге. Этрурия должна была потерять свою самостоятельность и потеряла ее.

Бронзовая химера из Ареццо (с этрусской надписью)

Вот что знаем мы о жизни древнейшей Италии. Много народов приходило в Италию и с юга, и с севера, и с востока, селилось и жило в ней. Богатства Италии, ее климат привлекали эти народы, искавшие себе новых мест для жизни, – потому ли, что их прогнали с прежних мест поселений их соседи, или потому, что тесно было им жить на прежней родине. Как волны, прокатывались они по Италии, оставляя в ней памятники своей жизни. Более культурные народы, лучше приспособленные к жизни, прогнали или покорили своих менее культурных предшественников и поселились на их месте. В некоторых местах Италии раскопки показали нам с необычайной ясностью, как на одном и том же месте, сменяя друг друга, жили эти народы в течение многих тысячелетий, начиная с дикарей древнейшего каменного века. Глубоко в земле найдены грубые каменные топоры первобытных дикарей – это древнейший каменный век. Протекло много веков. Пришли другие народы, с более развитой культурой, и поселились на том же месте, прогнав этих дикарей. Над слоем, в котором лежат грубые каменные топоры, образовался новый слой с просверленными и шлифованными каменными топорами, остатками глиняной утвари и других изделий – это следы жизни эпохи нового каменного века. Прошло еще много веков. Опять появились на этом же месте новые пришельцы, они принесли с собой изделия из бронзы и меди. И над слоем каменного века образовался еще слой – это бронзовый век. А выше, спустя столетия, лежал уже новый слой; в нем есть и оружие из железа. Но каким же народам суждена была власть над Италией? История сулила ее бывшим жителям «террамар», которые поселились после долгих странствований на берегах Тибра. И мы находим в самом верхнем слое, близко от поверхности земли, изделия «вечного Рима», покорившего Италию, а за ней и весь Древний мир.

В царском Риме

Н. Губский

Рим по справедливости называют Вечным городом. В глубине веков теряется его происхождение, и много столетий жил он, окруженный славой и почетом в глазах всего человечества. Теперь Рим – столица Итальянского королевства и местопребывание главы Римско-католической церкви, и вместе с тем город памятников, напоминающих нам о ярком прошлом в жизни города. Вот роскошный и громадный собор Св. Петра, построенный около 400 лет тому назад, когда Рим был местом, куда стекались лучшие художники и архитекторы. Вот недалеко от города расположены катакомбы, подземные пещеры, где собирались первые христиане, где и теперь еще на стенах можно видеть остатки древнейшей христианской живописи. Вот величественные остатки от тех времен, когда Рим был не только столицей Италии, но городом – властелином обширной территории, обнимавшей весь юг и запад Европы, север Африки, запад Азии: мы видим развалины дворцов, построенных в честь римских императоров, триумфальные арки вроде тех, какие есть, например, в Москве (Триумфальные ворота, Красные ворота), колонны, конные статуи, уцелевший круг знаменитого Колизея, многоэтажного цирка, вмещавшего чуть не 50 тысяч зрителей, покрытое развалинами пространство, бывшее когда-то главной площадью Рима, и многое другое. Это время величия Рима хорошо нам известно, потому что кроме вещественных остатков сохранились до наших дней и письменные свидетельства, подробно рассказывающие о жизни столицы мира.

Но мы хотим добраться до еще более глубокого прошлого, до первых шагов Вечного города, когда он не успел покорить не только всего круга земель, лежащих вокруг Средиземного моря, но когда он не владел даже Италией, а был еще небольшим городом, который если и воевал, то с ближайшими своими соседями. Как узнать об этом далеком прошлом Рима?

Позднейшие римляне помнили, что основали город и первые столетия правили им цари, и целый ряд сооружений приписывали царям. Теперь еще мы можем видеть на одном из римских холмов (Палатинском), невдалеке от развалин императорского Рима, остатки какого-то сооружения, в виде больших, грубо сложенных камней. Это – следы древнейшей городской стены, устроенной, как верили впоследствии римляне, основателем города и первым его царем Ромулом. Если мы спустимся вниз к Тибру, то увидим выступающее к реке жерло громадной водосточной трубы. Эту трубу много раз чинили, много раз переделывали, но впервые проведена она была, как гласило предание, пятым римским царем Тарквинием Древним. Кое-где в городе мы можем также видеть остатки другой стены, окружавшей когда-то Рим, – она возведена была по преданию царем Сервием Туллием.

Остатки стены Ромула

В общем остатков царского Рима немного, мы не знаем даже, к той ли поре относятся и только что названные остатки, да и известий достоверных от этого времени не дошло до нас. Но кое-что мы знаем иначе. Позднейшие римляне, господствовавшие над миром, любили останавливаться на своем далеком прошлом; в своей жизни, в своей религии они старались соблюдать обычаи и обряды, существовавшие еще в первые века жизни Рима. Каждый год, например, в феврале месяце римляне собирались к Палатинскому холму смотреть на такое зрелище. Группы людей в странных, похожих на пастушеские, костюмах собирались на этот холм для поклонения одному из многочисленных богов, которых чтили римляне. Здесь они приносили в жертву коз и собаку, потом сбрасывали с себя одежду, опоясывались козьими шкурами, выкраивали из этих же шкур ремни, обегали с ними кругом холма и хлестали всех, им попадавшихся. Что это такое? Это священный обряд в честь бога Луперка, обряд, установленный еще основателем Рима царем Ромулом. Первоначально пределы Рима ограничивались только Палатинским холмом, поэтому и в последующие времена, чтобы в точности соблюсти заветы Ромула, бег ограничивался теми же пределами, хотя самый город давно уже разросся и на другие холмы и по ту, и по другую сторону Тибра. В настоящем обряде, таким образом, оживало перед римлянами далекое начало их города.

Нечто подобное мы можем наблюдать и в других обрядах, совершавшихся в более поздние времена. Римляне признавали множество богов. Почти каждый шаг человеческой жизни, почти каждый нужный человеку предмет имел своего особого покровителя. Простой человек не запомнить даже названий этих божеств-покровителей; это могут знать только жрецы. А если у них спросить, откуда им известны все названия божеств, все правила служения богам, они ответили бы следующим образом: после воинственного царя Ромула царствовал миролюбивый и набожный Нума Помпилий; всю свою жизнь он заботился о делах божественных и оставил для потомства драгоценные записи, из которых мы узнаем все, что надо знать для поклонения богам и для их умилостивления. Но не сам Нума Помпилий сочинил эти записи; благодаря своему благочестию Нума был близок к богам; особенно любила его одна богиня Эгерия, которая часто являлась к нему и помогала своими советами в делах управления; с ее-то слов он и записал наставления о том, как надо ублажать богов. С помощью богини Эгерии Нума иногда мог перехитрить самих богов; так ему нужно было знать, как следует очищать молнии, ведь молнии – знак гнева самого главного бога Юпитера; место, куда ударила молния, считается нечистым; чтобы очистить его, надо принести жертву и сотворить молитвы. Но какую жертву принести и какие молитвы прочесть, этого не знала сама Эгерия. Зато она помогла Нуме поймать двух лесных богов, Пика и Фауна; Нума их напоил вином и узнал через них то, что ему требовалось. Вот что сообщили бы жрецы о втором царе города Рима.

Остатки стены Сервия Туллия в Риме

А чтобы еще лучше пояснить всю важность наставлений благочестивого Нумы, жрецы рассказали бы поучительную историю о третьем римском царе Тулле Гостилии. Воинственный и суровый Тулл, в противоположность Нуме, больше всего любил войны. В войнах – и удачных войнах – прошло почти все его царствование, а божественными делами он пренебрегал. Юпитер в наказание наслал на римлян моровую язву. Тогда Тулл Гостилий стал усиленно заботиться о совершении умилостивительных обрядов и приношении жертв. Но недостаточно вник он в то, что здесь надо совершать все с величайшей тщательностью: молитвы надо читать слово в слово; в жертву надо приносить при одних обрядах козу, при других – свинью, при третьих – собаку, и т. п., строго следуя указаниям, преподанным Нумой. Тулл погрешил против постановлений Нумы и провел обряд настолько неправильно, что разгневал Юпитера, и тот уничтожил молнией и царя, и весь его дом.

Такие рассказы ходили о первых правителях Рима; как видно, немало чудесного и таинственного примешивали рассказчики к своему повествованию. Сам Ромул был, по преданию, сыном бога Марса, и конец его был не менее чудесен, чем его рождение и вскормление волчицей. Он производил как-то смотр своему войску; во время смотра поднялась сильная гроза, и вдруг Ромула как туманом скрыло от присутствующих. Боги восхитили его на небо, и сам Ромул, сошедши с высот, возвестил об этом одному из знатнейших римлян, прибавив, что боги предназначили основанному им городу быть столицей мира.

Римляне любили слушать такие рассказы о своих предках. Народу, гордому своими победами и завоеваниями в разных частях света, они казались правдоподобными. Даже те историки, которые сами мало доверяли ходившим легендам, все же записывали их и излагали как происходившие в действительности события. «Простим древности право, – говорили они, – которое она себе присвоила: к рассказам о древнейших временах примешивать божественные силы. Но если какому-нибудь народу позволительно вести свое начало от богов, то, конечно, римский народ имеет на это особенное право. Военная слава его такова, что и прочие народы, признавая его власть над собой, не могут не согласиться, что предок его и родоначальник – бог войны Марс». Потомки бога Марса, римляне не могли себе представить, чтобы даже в начале своей истории они были кем-нибудь побеждаемы. Все цари, кроме никогда не воевавшего Нумы Помпилия, ведут у них счастливые войны, побеждают врагов, отнимают у них земли, разоряют их города. Одни только Ромул и Тулл Гостилий покоряют 12 городов, и их преемники оказываются не менее счастливыми. Имя римлян тогда уже становится страшным; все боятся этого, недавно еще возникшего, города.

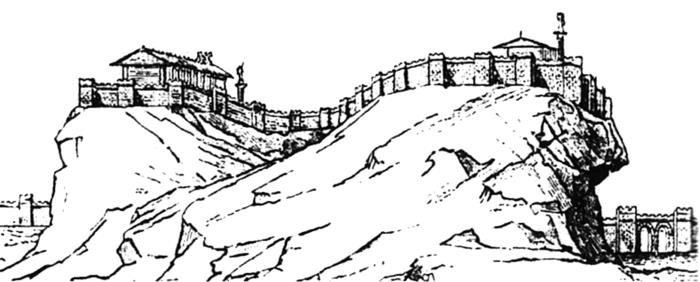

Так смотрели на свое далекое прошлое эти потомки бога Марса. Но мы не можем смотреть на это время их глазами. Правда, город разрастался, он вмещал в себе уже не один Палатинский холм, а несколько – Капитолийский, Авентинский и другие; но все же это был совсем небольшой город, обитатели которого жили в незатейливых круглых хижинах с соломенной крышей или в небольших четырехугольных, почти столь же простых жилищах, занимались обработкой земли, скотоводством и начинали вести торговлю. Если и страшно было имя нового города, то только для небольших городов и селений, ютившихся где-нибудь поблизости. Северной соседке, сильной и богатой Этрурии, Рим того времени никакого страха не внушал, но впоследствии римлянам, когда они уже покорили Этрурию, приятнее было думать, что их город всегда был страшен, что и при царях слава его возбуждала зависть у других городов и народов Италии.

Капитолийская волчица

А как живут и действуют цари в самом Риме, и что их окружает? И на этот счет сложилось немало рассказов. Царь вступает в управление государством не раньше, чем боги дадут ясный знак своего расположения к нему. К новому царю подходит один из жрецов, умеющих разбираться в знамениях, посылаемых богами, и оба они поднимаются на вершину одного из римских холмов. Там жрец сажает царя на камень, лицом к югу, и слева от него садится сам. В руках у жреца палка с загнутым концом. Окинув глазами весь город, жрец творит молитву богам и своим посохом чертит по небу две крест-накрест пересекающиеся линии – одну с востока на запад, другую с юга на север. Потом он берет посох в левую руку, а правую возлагает на голову царя, и обращается с следующей молитвой к Юпитеру: «Юпитер-отец, если соизволяешь ты тому, на голове которого я держу руку, быть царем римским, пошли нам знамения твоего соизволения в пределах, мною обозначенных». Затем жрец внимательно смотрит на небо и ждет. Боги посылают благоприятный знак (показывается, например, орел); стало быть, Юпитер соизволяет и новый царь может править Римом.

На другой день новый царь является перед народом со всеми знаками своей власти. Он восседает на снабженном колесами кресле, сделанном из слоновой кости; голова его украшена золотым венком; в руке он держит скипетр из слоновой кости, завершающийся изображением орла. Если прочие граждане носят скромную белую или серую одежду, то царь резко выделяется от них своей расшитой по красному фону тогой, красиво переброшенной через левое плечо. Из-под тоги выделяется красная же, обрамленная золотом нижняя одежда (туника). За царем следуют 12 телохранителей. Все они держат в руках связки прутьев, среди которых возвышается топор – знак, что царь имеет право распоряжаться жизнью своих подданных.

Дел у царя много. Он очень часто сам творит суд, разбирает дела об убийствах, о кражах, о других проступках, назначает за них наказания; он же заботится о благоустройстве города. Когда идет война, царь сам предводительствует войском; перед лицом богов он – главный представитель Рима и должен сам приносить жертвы и совершать молебствия в особенно торжественных случаях. Приходится ему также издавать законы и предписания. Не всегда, однако, царь действует так, как ему хотелось бы. В Риме с древнейших времен существовал, например, обычай, что преступник, осужденный на казнь, может обращаться к народу с просьбой о помиловании.

О происхождении этого обычая сложился такой рассказ. Во времена Тулла Гостилия Риму пришлось воевать со старинным и сильным городом Альбой Лонгой. Когда оба войска приблизились друг к другу и готовы были завязать бой, предводитель альбанцев предложил, во избежание кровопролития, решить дело не общим сражением, а каким-нибудь другим способом, вскрывающим волю богов. Царь Тулл согласился. И вот оказалось, что и в римском, и в альбанском войске находятся по трое братьев-близнецов, у римлян – Горации, у альбанцев – Куриации. Решено было, что первые выступят против вторых, и исход их борьбы должен считаться равносильным исходу сражения. Долго сражались Горации с Куриациями; двое Горациев были убиты, трое Куриациев были ранены. Оставшийся в живых Гораций одолел своих противников и выиграл тем дело римлян.

Капитолийский холм (слева направо – храм Юпитера, храм Юноны, Тарпейская скала)

Все римляне горячо приветствовали молодого победителя, и в городе ему приготовлена была торжественная встреча. Но сестра победителя, которая была невестой одного из убитых им Куриациев, не могла сдержать своей горести и стала оплакивать смерть жениха. Гораций в свою очередь не мог сдержать своего гнева и в раздражении убил сестру. Убийцу привели на суд к царю и приговорили к смертной казни. Но ввиду доблести, проявленной Горацием, ввиду услуги, оказанной им римскому народу, царь разрешил ему перенести дело на суд народа. Народ долго колебался, но все-таки помиловал Горация.