Полная версия

Боевые свойства гладкоствольных орудий полевой артиллерии регулярной русской армии

2-я часть данного периода связана с правлением Николая I (1825–1855), царствование которого было ознаменовано участием в пяти военных конфликтах (с Персией в 1826–1828 гг., с Турцией в 1829–1830 гг., подавление Польского восстания 1830–1831 гг., подавление Венгерского восстания 1848–1849 гг. и война с Англией, Францией, Сардинией и Турцией в 1853–1856 гг.). В этой части периода гладкоствольная полевая артиллерия достигает своей высшей степени совершенства, реализованной в орудиях системы образца 1838 года на усовершенствованных лафетах образца 1845 года, обеспечивших дальнейшее развитие элемента подвижности. Упрощение материальной части и ее детальное усовершенствование было сопряжено с отменой многих бесполезных украшений (фризы, пояса и прочее), а изготовление цилиндрической казенной части единорогов (прежде была конической до тарели соответственно каморе) дало больший перевес казенной части и уменьшило ее подпрыгивание при выстреле, также округлены размеры калибров (отброшены сотые и тысячные доли), а калибры 12-фунтовых пушек и ¼-пудовых единорогов сделаны одинаковыми, с последующим исключением ¼-пудового конного единорога29. Только в этом периоде пушки получают возможность стрелять всеми видами снарядов, в том числе и новым видом – картечной гранатой, или гранатой Шрапнела, которая окончательно вводится на вооружение нашей полевой артиллерии с 1840 года. В 1850 году система 1838/1845 гг. дополняется 12-фунтовой облегченной пушкой, которой планировалось заменить легкие орудия (6-фунтовую пушку и ¼-пудовый единорог)30 в связи с появлением нарезных ружей в иностранной пехоте, и ½½-пудовым тяжелым единорогом, конструкция которого позволила окончательно устранить негативные последствия силы отдачи пороховых газов при выстреле, пагубно воздействующих на лафет орудия31.

Очередное руководство для практических учений полевой артиллерии (первое после положения А.А. Аракчеева, в котором объединены все частные распоряжения относительно практических занятий) было составлено и утверждено только 1842 году. Указанный документ включал в себя подготовительные распоряжения, обязанности и распоряжения бригадного командира и других лиц, порядок при стрельбе с определенных расстояний, глазомерное определение дистанций, главные правила всех родов стрельбы, порядок при стрельбе с произвольных дистанций, а также оценки выстрелов и отчетные ведомости. Так, на собственные практические стрельбы и при смотрах начальствующих лиц определено пороха на батареи 8-орудийного состава: в батарейную – пешую 64,8 пудов и конную 67,8 пудов; в легкую – пешую 26,1 пудов и конную 30,6 пудов. Очередное руководство для практических учений полевой артиллерии 1851 года предусматривало на свою практику и при осмотре высшего начальства следующий расход пороха на 8-орудийную батарею: в батарейную – пешую 67 пудов и конную 68,5 пудов; в легкую – пешую 25,9 пудов и конную 30 пудов. При этом стрельба прицельными выстрелами по мишени шириной 25 шагов (17,78 метров) и высотой 9 футов (2,74 метра) для орудий батарейной полевой артиллерии велась с дистанции 300…500 сажен (640…1 066,8 метров), а для орудий легкой – с дистанции 250…400 сажен (533…853 метров). Стрельба навесными выстрелами по цели в форме редута с внутренним диаметром 5 саженей (10,7 метра) производилась единорогами: ½½-пудовыми с расстояния 200…450 саженей (427…960 метров) и ¼-пудовыми с расстояния 150…400 саженей (320…853 метра) включительно. Практические стрельбы для собственных учений и на смотрах начальствующих лиц производились из расчета 157 выстрелов на каждый ½½-пудовый единорог, 102 выстрела на каждую 12-фунтовую пушку, 182 выстрела на каждый ¼-пудовый единорог, 54 выстрела на каждую 6-фунтовую пушку. Интересно сравнить эти значения с аналогичными показателями с 1798 года, когда на каждый ½½-пудовый единорог приходилось 54 выстрела, на каждую 12-фунтовую пушку – 27, на каждый ¼-пудовый единорог – 30, на каждую 6-фунтовую пушку – 3032. Получается, что в течение периода количество выстрелов на практических учениях для каждого орудия увеличилось в 1,8…6 раз.

Выбор образцов артиллерийских орудий, подлежащих сравнению

На вооружении гладкоствольной полевой артиллерии регулярной русской армии исследуемой эпохи имелись орудия четырех типов, предназначенные для стрельбы основными специализированными снарядами. Так, из пушек вели стрельбу сплошными снарядами (ядрами), а из гаубиц, единорогов и мортир – пустотелыми снарядами (гранатами). При этом в рамках принадлежности к определенному типу орудия классифицировались еще по своим калибрам, которые в рассматриваемую эпоху измерялись по весу снаряда – в артиллерийских фунтах для пушек и в торговых фунтах для гаубиц, единорогов и мортир. Любопытно, что у пушек в артиллерийских фунтах измерялись только снаряды, а пороховые заряды к ним и все составные части орудия имели вес в торговых фунтах.

В этой связи рассмотрим все образцы орудий, которые были на вооружении полевой артиллерии, применительно к каждой части исторического периода, и определим те калибры и типы орудий, которые употреблялись на протяжении большей части исследуемой эпохи, а затем произведем отбор образцов орудий, подлежащих сравнению по их боевым свойствам.

Следует отметить, что наша полевая артиллерия получила штатное устройство только к 1723 году, т.е. уже после окончания Северной войны. При этом в годы самой войны корпус полевой артиллерии имел непостоянную численность и формировался в зависимости от обстоятельств. Например, в Полтавском сражении (1709) в полевой артиллерии насчитывалось 32 орудия (две 12-фунтовых пушки, двенадцать 8-фунтовых пушек, четырнадцать 3-фунтовых пушек, одна 1-пудовая гаубица, две 1-пудовых мортиры, одна ½½-пудовая мортира), действовавших из укрепленного лагеря. В Прутском походе (1711) в полевой артиллерии было 53 орудия (две 12-фунтовых пушки, восемь 8-фунтовых пушек, восемнадцать 3-фунтовых пушек, одна 1-пудовая гаубица, одна ½½-пудовая гаубица, две 1-пудовых мортиры, двадцать одна 6-фунтовая мортира), а в походе под Эльбинг (1712) – 42 пушки (две 12-фунтового калибра, по шесть 8-фунтовых и 6-фунтовых, двадцать три – 3-фунтового калибра и одна – 2-фунтового устаревшего калибра). При Б.К. Минихе полевая артиллерия отстояла основу своей организации времен Северной войны, т.е. формирование корпуса полевой артиллерии с учетом условий театра боевых действий и сил противника, при сохранении типов и калибров орудий, установленных Петром Великим, но с заменой пушек и гаубиц системы 1701 года на образцы системы 1734 года.

Таким образом, в течение всего 1-го исторического периода в состав нашей полевой артиллерии входили 8 образцов, относящихся к трем типам артиллерийских орудий: 1) пушки калибром 12, 8, 6 и 3 фунтов; 2) гаубицы калибром 1 и ½ пудов; 3) мортиры калибром 2 и 1 пудов.

В 1-й части 2-го исторического периода на вооружение полевой артиллерии был дополнительно принят новый тип орудий – единороги, что в итоге разнообразило ее состав до 13 образцов33, относящихся к четырем типам артиллерийских орудий: 1) пушки калибром 12, 8, 6 и 3 фунтов; 2) гаубицы калибром 1 и ½ пудов; 3) мортиры калибром 2 и 1 пудов; 4) единороги 2-картаульные34, 1-картаульные, ½-картаульные, ¼¼-картаульные (или 12-фунтовые) и 8-фунтовые.

Во 2-й части 2-го периода появляются орудия системы образца 1783 года, которые первоначально существуют в войсках параллельно с полевыми орудиями прежних систем. Так, например, по состоянию на 07.05.1789 года полевая артиллерия Украинской армии П.А. Румянцева35, распределенная по четырем дивизиям, насчитывала 90 орудий, состав которой был следующим: единорогов старого образца – 14, единорогов нового образца – 18, 12-фунтовых пушек прусского образа – 15, 12-фунтовых пушек нового образа – 15, 6-фунтовых пушек старого образа – 10, 6-фунтовых пушек нового образа – 1836. С учетом того, что в конце 2-го периода происходит полный отказ от мортир и пушек калибром 8 и 3 фунта, а на вооружение конной артиллерии принимается 6-фунтовая облегченная пушка прусского образца, то в полевой артиллерии остается 8 образцов, принадлежащих только к 3-м типам орудий: 1) пушки 12-фунтовые и 6-фунтовые образца 1783 года, а также 6-фунтовые облегченные; 2) гаубицы калибром 1 и ½ пудов; 3) единороги калибром 1, ½ и ¼ пудов37.

В 1-й части 3-го исторического периода происходит упрощение материальной части полевой артиллерии, когда на вооружение остается 2 типа артиллерийских орудий, представленные 6-ю образцами системы 1797/1805 гг.: 1) пушки 12-фунтовые средней и меньшей пропорции, а также 6-фунтовые; 2) единороги ½-пудовые, ¼-пудовые пешие и ¼-пудовые конные. Причем 12-фунтовые пушки меньшей пропорции по замыслу Павла I должны были быть по нескольку штук в каждой роте для «для случающихся скорых движений и для поспешного занятия каких-либо важных постов, куда тяжелые орудия не всегда могут скоро поспеть», что компенсировало отсутствие 6-фунтовых пушек, выведенных им из полевой артиллерии в полковую. В дальнейшем, когда полковая артиллерия была ликвидирована и 6-фунтовые пушки были возвращены легкие роты полевой артиллерии, то 12-фунтовые пушки меньшей пропорции сохранились только в батарейных ротах, где состояли на вооружении в равном количестве с 12-фунтовыми пушками средней пропорции и ½-пудовыми единорогами.

Во 2-й части 3-го периода на вооружении полевой артиллерии количество типов орудий остается прежним, но система 1838/1845 гг. упрощается до четырех образцов: 12-фунтовая батарейная и 6-фунтовая легкая пушки, а также ½-пудовые и ¼-пудовые единороги. Дальнейшим шагом по снижению разнообразия материальной части полевой артиллерии стало появление 12-фунтовой облегченной пушки образца 1850 года, которая, как говорилось выше, должна была заменить у нас оба типа легких орудий. Однако данная мера по экономическим соображениям не была приведена в исполнение полностью38, поэтому указанное орудие существовало в полевой артиллерии параллельно с теми легкими орудиями, которые должны были заменить.

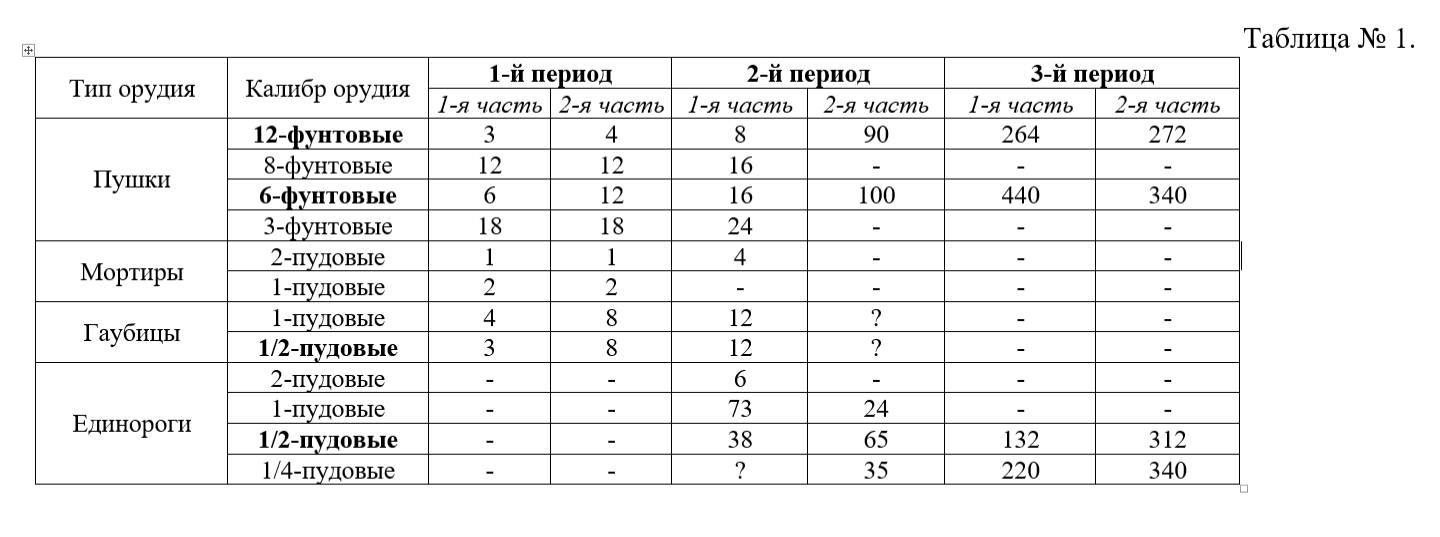

В таблице № 1 обобщена информацию о количественном составе по типам и калибрам орудий, употребляемых в полевой артиллерии для каждой из частей исторических периодов39. Из этой таблицы видно, что на протяжении всей рассматриваемой эпохи материальная часть полевой артиллерии была на постоянной основе представлена тремя видами калибров: 12 фунтов, 6 фунтов и ½ пуда. Калибры 12 и 6 фунтов относились к одному типу орудий – пушкам, из которых первые обеспечивали максимальную действительность стрельбы при допустимой подвижности, а вторые – наивысшую степень подвижности при минимальном пределе действительности. Калибр в ½ пуда относился к двум типам орудий – гаубицам и единорогам.

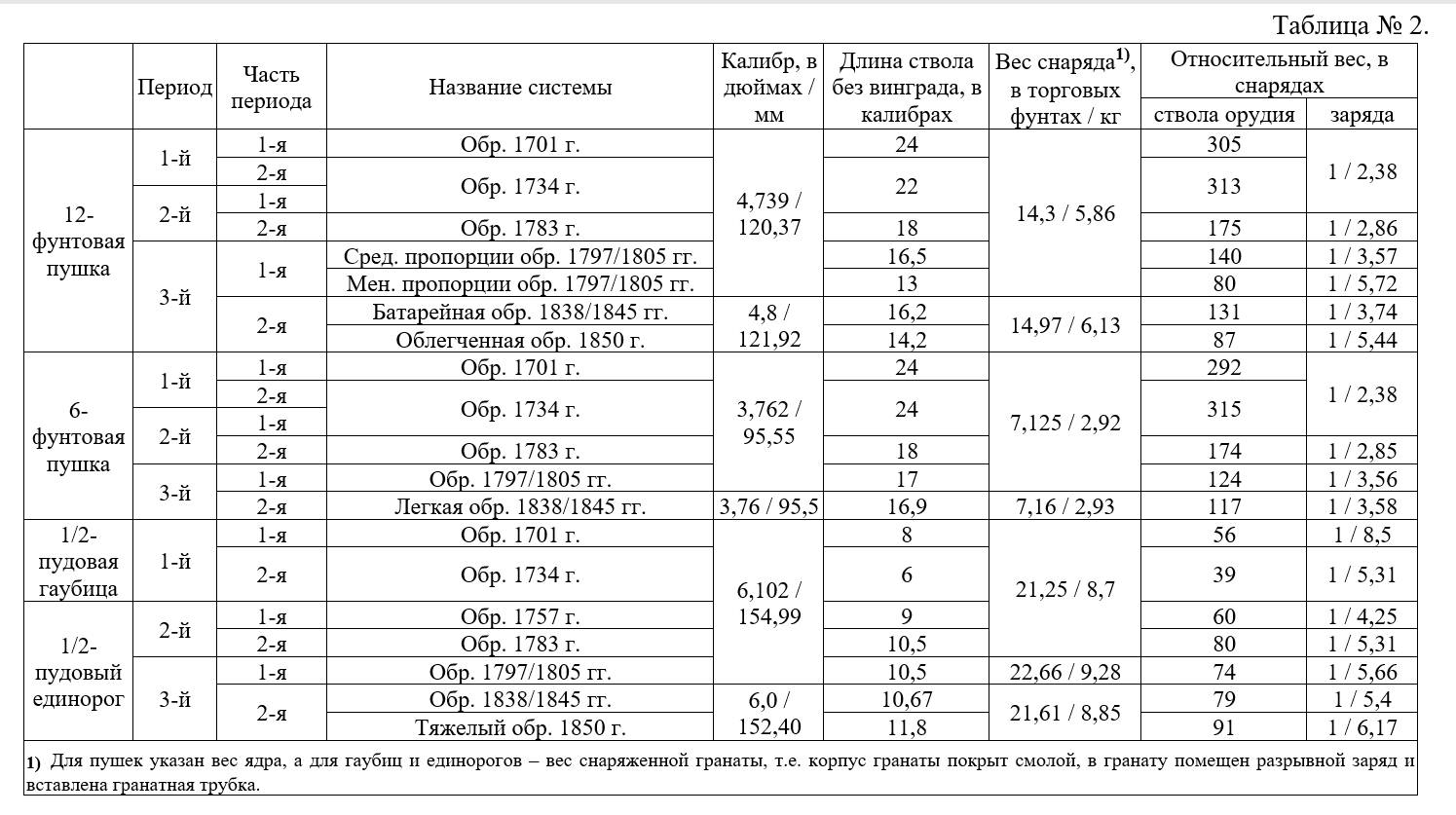

На основании этого для сравнительного анализа на предмет оценки боевых свойств будет отобрано в общей сложности 19 образцов полевых орудий, сведения о которых по историческим периодам перечислены ниже в таблице № 240.

Из таблицы № 2 видно, что у пушек по мере их развития видна устойчивая тенденция к уменьшению массы заряда и веса орудия за счет сокращения длины его ствола, а у гаубиц и единорогов – характерная закономерность с переходом к каждой последующей артиллерийской системе можно заметить только в увеличении длины стволов этих орудий.

БОЕВЫЕ СВОЙСТВА ОРУДИЯ

На всем протяжении истории артиллерии основными боевыми свойствами полевого орудия являлись: дальнобойность, скорострельность, точность стрельбы, могущество действия снарядов41 и подвижность. В этой связи эпоха гладкоствольной полевой артиллерии регулярной русской армии, не является исключением, и поэтому оценка боевых свойств артиллерийских орудий характерных калибров, выбранных нами для сравнения, будет произведена по перечисленным выше критериям.

ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ

Под дальнобойностью понимается максимальная горизонтальная дальность, на которую орудие может вести действительную (успешную) по своим результатам стрельбу. Само выражение «дальность выстрела орудия» не имеет точного значения, поскольку при известном заряде и возвышении орудия дальность выстрела является тем расстоянием, на котором или вблизи которого ложится большая часть выстрелянных снарядов. Кроме этого, следует помнить, что в полевом сражении стрельба из артиллерийских орудий рассматриваемой эпохи велась исключительно прямой наводкой, т.е. только по видимой цели, а сами выстрелы классифицировались на прямые, настильно-рикошетные и прицельные.

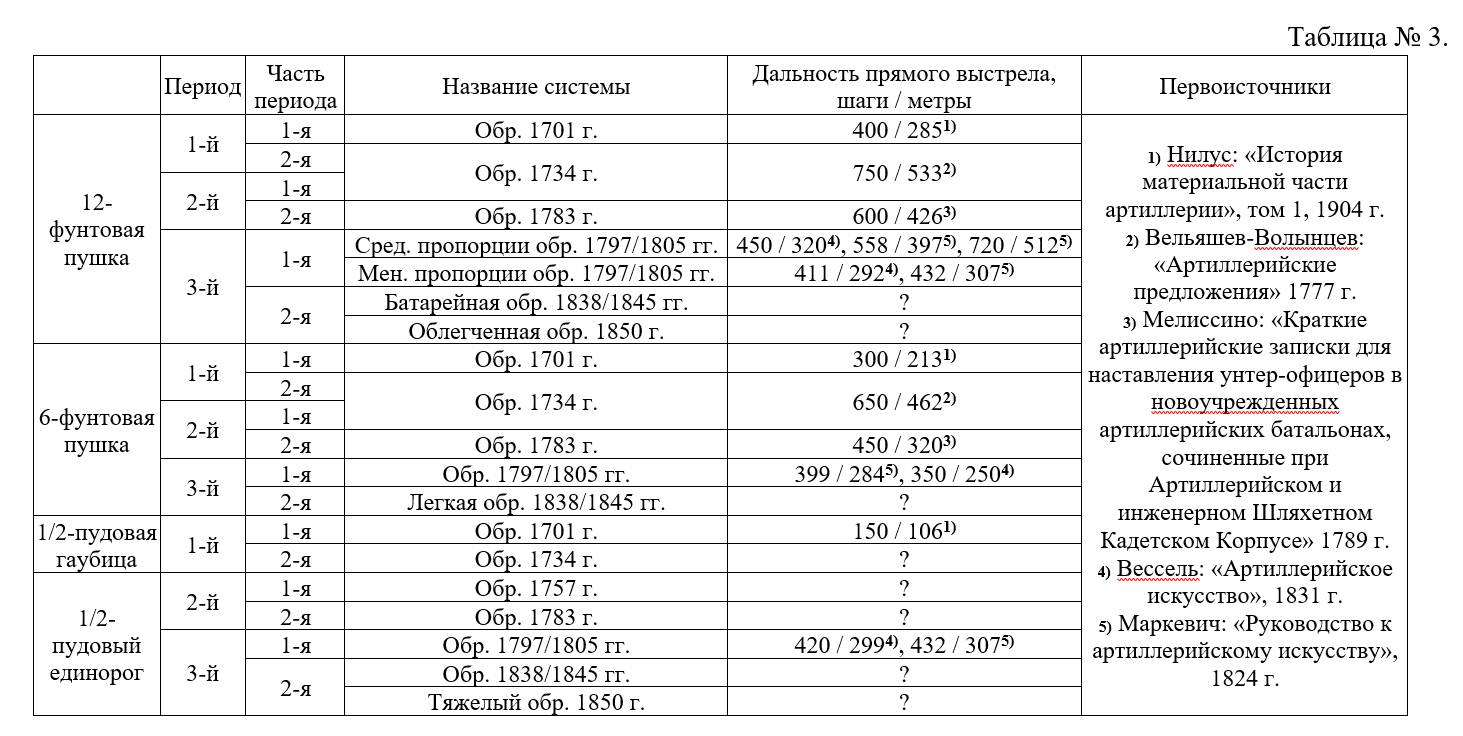

Прямой выстрел – получил свое название в то время, когда еще полагали, что траектория полета первоначально состоит из прямой линии, а затем уже – кривой42. Впоследствии это название было сохранено таким выстрелам, у которых ось канала ствола орудия была параллельна горизонту земли (т.е. орудие было наведено горизонтально), отсюда и второе его название – горизонтальный выстрел. Прямым выстрелом старались попасть в цель прямым полетом, т.е. без касания снарядом поверхности земли, поскольку отраженный полет снаряда после 1-го падения от прямого выстрела превращал уже этот выстрел в настильно-рикошетный43. Относительно дальности прямого выстрела основным типом снаряда (ядром или гранатой) из интересуемых нас образцов орудий обобщенные сведения собраны в таблице № 3 с указанием источника информации.

Анализируя информацию из таблицы № 3, следует признать, что сведения о дальности прямого выстрела для артиллерийских систем 1-го и 2-го исторических периодов представлены в единственном варианте, по значениям которых сложно вывести закономерность44, а для 3-го исторического периода указанные сведения или имеют расхождения за счет большего количества первоисточников (для 12-фунтовых и 6-фунтовых пушек системы обр. 1797/1805 гг.), или такие значения отсутствуют вообще (для орудий системы обр. 1838/1845 и 1850 гг.), но известна величина начальной скорости снаряда, которую научились определять несколькими способами.

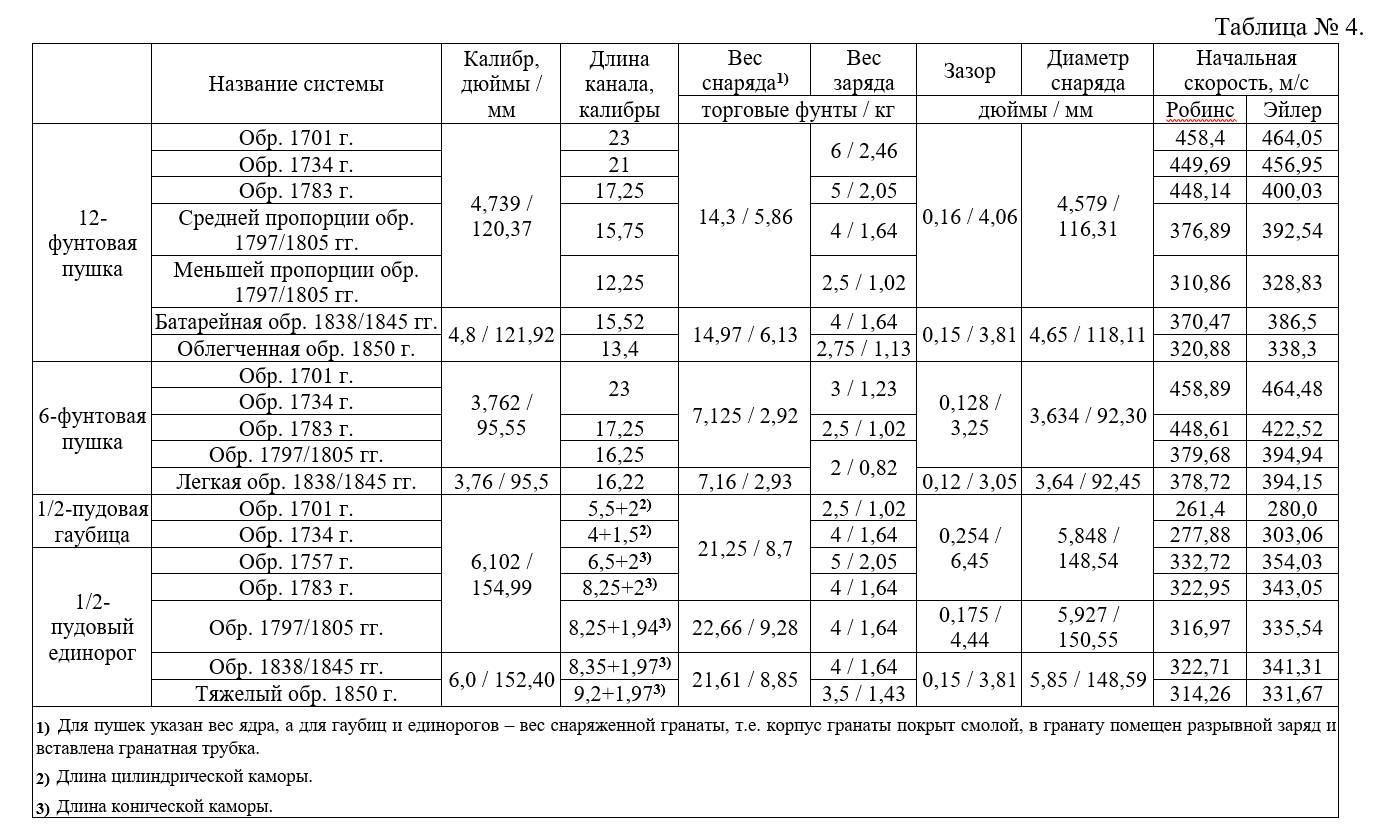

Вообще, зная начальную скорость снаряда (V0), было бы возможно приближенно рассчитать дальность прямого выстрела артиллерийского орудия (Sп) по формуле Sп = V0 × (8 × h / g)½, где h – высота цели; g – ускорение силы земного тяготения45. Однако, при идентификации начальных скоростей снарядов орудий 3-го исторического периода, определенных опытным путем на основании расчетов по способу Ломбара46 либо при помощи баллистического маятника на основании формул Дидиона47 или электро-баллистического прибора штабс-капитана Константинова48, оказалось, что эти значения находятся в определенном диапазоне. Например, диапазон колебания начальных скоростей для 12-фунтовых ядер при стрельбе одинаковым зарядом из пушки обр. 1838/1845 гг., полученных опытным путем даже при помощи наиболее прогрессивного электро-баллистического прибора штабс-капитана Константинова, составлял от 1 346 до 1 666 футов в секунду (от 410 до 508 метров в секунду), т.е. расхождение между минимальным и максимальным значениями достигало 24 %. Одной из причин тому являлось различие массы снарядов одного калибра в рамках установленного допуска на собственный размер и различие плотности чугуна (материала для изготовления снарядов), учитывать которое стали значительно позднее49. В этой связи оценим дальность прямого выстрела орудий на основе начальных скоростей снарядов, определенных с помощью теоретических расчетов по формулам Робинса и Эйлера применительно к номинальным размерам диаметров снарядов, определенных с учетом установленного зазора между снарядами и стенками канала стволов орудий. Информация о начальных скоростях орудий системы обр. 1797/1805 гг. и подробности данного расчета были подробно раскрыты в 1-м томе труда А.И. Маркевича «Руководство к артиллерийскому искусству» 1824 года издания50. Для выбранных образцов артиллерийских орудий самостоятельно произведем расчет начальных скоростей основных снарядов (ядер и гранат) в номинальном весе по формулам Робинса и Эйлера (см. Приложения № 1 и № 2), результаты которого вместе с исходными данными51 для расчета в мерах рассматриваемой эпохи и в современной системе мер поместим в таблицу № 4.

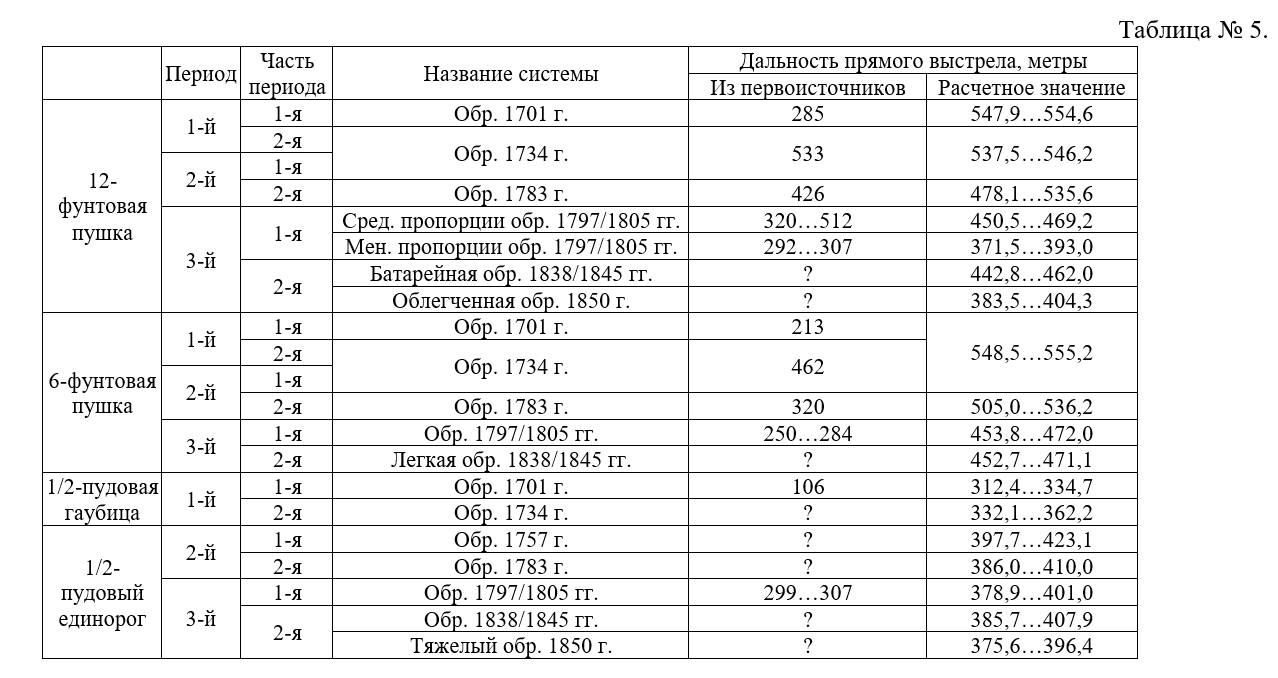

Теперь на основании полученных значений начальных скоростей из таблицы № 4 можно рассчитать дальность прямого выстрела артиллерийских орудий по указанной выше формуле Sп = V0 × (8 × h / g)½, приняв значение h = 1,75 метра, соответствующее среднему росту человека. Результаты расчета дальностей прямых выстрелов помещены в таблице № 5, где также для сравнения указаны данные из первоисточников, взятых из таблицы № 3.

Настильно-рикошетный выстрел – получил свое название от того, что на большей части траектории своего полета снаряд как будто стелется по поверхности земли, совершая рикошеты52 не поднимаясь выше человеческого роста. Если орудие было наведено горизонтально, то на траектории прямого выстрела до точки своего 1-го падения снаряд мог поразить любую цель высотой не более 1 метра (соответствует высоте канала ствола орудия над уровнем земли), а дальность 2-го падения (1-го рикошета) зависела от значений углов падения и отражения при 1-м падении. И хотя из курса физики известно, что угол отражения равен углу падения, но при стрельбе это было возможно только на очень твердом и ровном грунте, а во всех остальных случаях угол отражения был больше угла падения (для мягкого грунта даже в 2 раза). Поэтому на участке полета ядра между 1-м и 2-м падениями даже при горизонтальном наведении орудия могла быть траектория, где ядро летело выше роста человека и даже всадника, т.е. не наносило неприятелю никакого урона. При последующих рикошетах высота полета ядра опять уменьшалась, поскольку из-за потери скорости оно в меньшей степени углублялось в землю, поэтому появлялось пространство, на котором ядро уже не поднималось выше роста человека, и чем меньше было возвышение ствола орудия, тем больше было это пространство. Например, у орудий, наведенных горизонтально, оно начиналось уже от точки 2-го падения снаряда на расстоянии 1 100…1 300 шагов (782…925 метров) от орудия53. Однако настильно-рикошетные выстрелы обязательно требовали ровной местности и твердого грунта, поскольку в противном случае снаряды при рикошетах могли попасть в неровности (кочки, бугры, ямы, рытвины) и там остаться, либо неправильно отразиться от неровной поверхности и потерять заданное им направление, а на мягком грунте – плохо рикошетировали (т.е. количество рикошетов, как и дальность полета снаряда рикошетом снижались).

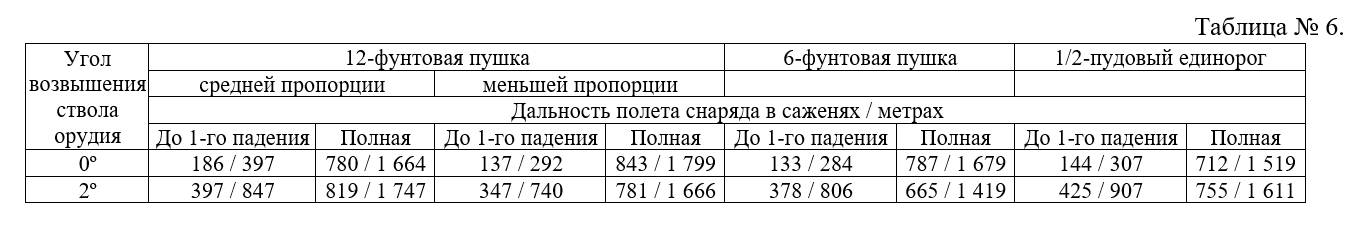

Если при горизонтальном наведении орудия на дистанции 1-го или 2-го падения снаряда местность была неудобна для рикошета54, то стволу орудия придавали небольшое возвышение по прицелу (обычно от 10 до 12 линий, но не более 15 линий)55, что соответствовало углу прицеливания в 1,5º…2º или без такового, когда вертикальное наведение на цель осуществлялось поверх металла по так называемой верхней производящей линии (т.е. по высшим точкам ствола орудия – тарели и дульного утолщения56). В последнем случае он именовался настильно-прицельным, или первоприцельным выстрелом, который благодаря конструкции орудий обычно соответствовал углу возвышения в 1º. Шарнхорст выделял еще стрельбу рикошетами прицельно-настильно, или на 1º выше настильно-прицельного выстрела57, т.е. с возвышением на 2º. Снаряд, покинувший орудие с возвышением в 2º, на начальной траектории своего полета поднимался над поверхностью земли примерно на 10 метров58, а переход к настильно-рикошетному полету ожидался после 2-го и даже в некоторых случаях после 3-го касания земли59. Информация о полной дальности полета снарядов настильно-рикошетным выстрелами в нашей полевой артиллерии имеется только по 3-му историческому периоду. Так, для орудий системы обр. 1797/1805 гг. она составлена из средних дальностей полетов ядер и гранат настильно-рикошетными выстрелами, оказавшихся при опытах Военно-ученого комитета60 (см. таблицу № 6):

Анализируя сведения таблицы № 6, можно предположить, что местность, где производились эти опыты, имела мягкий или рыхлый грунт, поскольку, во-первых, дальности полета ядер 12-фунтовой пушки меньшей пропорции и 6-фунтовой пушки при углах возвышения 2º оказались меньше, чем для возвышения 0º, и, во-вторых, полная дальность полета ядер калибром 12 фунтов для возвышения 0º у пушки меньшей пропорции оказалась больше, чем у пушки средней пропорции. Поэтому если бы стрельбы проводились на благоприятной местности, т.е. твердом и ровном грунте, то и дальность всего полета рикошетирующих снарядов возрастала по мере увеличения угла возвышения ствола, а полная дальность полета ядра 12-фунтовой пушки средней пропорции было бы дальше 12-фунтовой пушки меньшей пропорции при возвышении 0º за счет большей начальной скорости снаряда у первой.

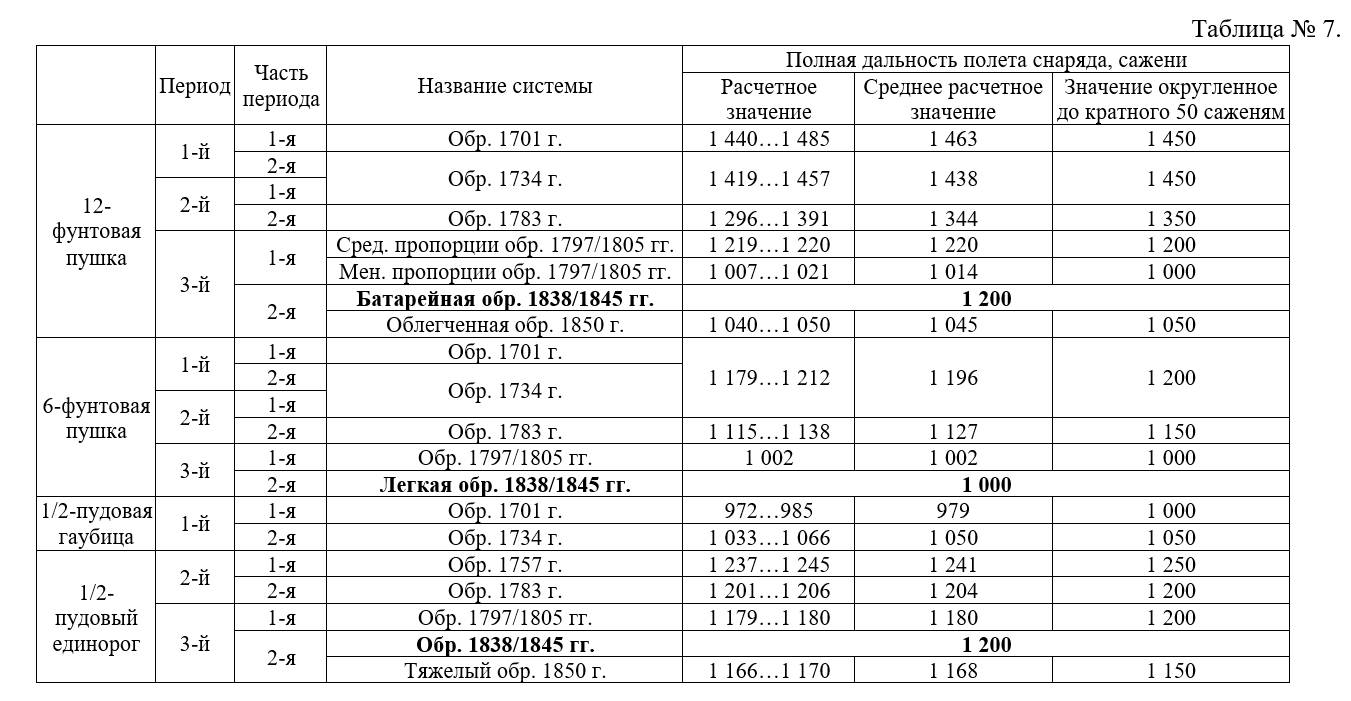

Для орудий системы обр. 1838/1845 гг. и 1850 г. на местности удобной для рикошетов (т.е. при угле возвышения 0º) «Руководство для артиллерийской службы» 1853 года определяло полные дальности настильно-рикошетной стрельбы из легких орудий до 1 000 саженей (2 133 метров), из батарейных – до 1 200 саженей (2 560 метров). Взяв за основу эти данные, проведем приближенный расчет полных дальностей настильно-рикошетных выстрелов на благоприятной для этого местности по остальным артиллерийским системам на основе соотношения начальных скоростей снарядов одинаковых калибров (см. таблицу № 7).

Однако сведения из таблицы № 7 о полной дальности настильно-рикошетных выстрелов нельзя отождествлять с дальнобойностью орудий при стрельбе настильно-рикошетными выстрелами, поскольку последние должны были быть произведены с определенной успешностью. Относительно этой успешности имеются сведения только по 3-му историческому периоду, из которых следует, что вероятность попадания настильно-рикошетных выстрелов при стрельбе по кавалерии и пехоте должна была быть не менее ¼ и ⅙ соответственно. Так, Е.Х. Вессель («Записки об артиллерийском искусстве: для руководства офицеров, обучающихся в Артиллерийском училище», 1830), предполагал, при обстоятельствах благоприятствующих настильно-рикошетной стрельбе, можно вести огонь с дистанции 600 или 650 саженей. «Руководство для артиллерийской службы» 1853 года конкретнее определяло дальний предел системы обр. 1838/1845 и 1850 гг. с учетом действительности (т.е. дальнобойность): для легких орудий от 400 до 600 саженей (от 853 до 1 280 метров), когда при удачной настильно-рикошетной стрельбе по кавалерии могло попасть от ¼ до ⅓ всех выстрелянных ядер, а для батарейных – от 500 до 700 саженей (от 1 067 до 1 493 метров) с вероятностью попадания в 25 %. Таким образом, дальнобойность орудий системы обр. 1838/1845 и 1850 гг. независимо от калибра составляла примерно 60 % от полной дальности полета снарядов настильно-рикошетными выстрелами. Сведения по дальнобойности при настильно-рикошетной стрельбе для остальных артиллерийских систем отсутствуют, однако можно предположить, что для пушек и единорогов обр. 1797/1805 гг. она была сопоставима со своими аналогами из системы обр. 1838/1845 и 1850 гг., поскольку полные дальности полета снарядов настильно-рикошетными выстрелами у них совпадают (см. таблицу № 7). А с учетом того, что пушки нашей системы обр. 1797/1805 гг. создавались с оглядкой на прусские аналоги, то в подтверждение высказанного выше предположения уместно привести мнение Шарнхорста, основанного на изучении опытов с прусской полевой артиллерии конца XVIII – начала XIX веков. В частности, Шарнхорст считал, что надежные действия рикошетами производятся из 6-фунтовой пушки на расстояние до 1 900 шагов (633 сажени), когда вероятность попадания составляет 20 % всех выстрелянных ядер, а из 12-фунтовой – до 2 200 шагов (733 сажени), когда в цель попадает каждое 3 или 4 ядро61. При этом для удачного действия рикошетами в полевых сражениях Шарнхорст советовал производить выстрелы из 6-фунтовых пушек в горизонтальном направлении оси орудия (возвышение 0º) в тех случаях, когда неприятель находится на расстоянии 1 000…1 500 шагов (среднее 1 250 шагов или 417 саженей), под углом возвышения 1º, когда он удален на 1 400…1 800 шагов (среднее 1 600 шагов или 533 сажени) и под углом 2º, когда он удален на 1 600…2 000 шагов (среднее 1 800 шагов или 600 саженей)62. Получается, что разность дальнобойности настильно-рикошетного выстрела 6-фунтового ядра при изменении угла возвышения орудия от 1º до 2º составляла 67 саженей (143 метра). За неимением таких сведений по 12-фунтовому ядру и ½-пудовой гранате сделаем допущение, распространив данную меру и на орудия этих калибров. Данное обстоятельство будет учтено при расчете дальнобойности настильно-рикошетных выстрелов для орудий 1-го и 2-го исторических периодов, поскольку при отсутствии полевых прицелов максимальный угол возвышения орудия определялся артиллеристами по высшим точкам ствола орудия и составлял 1º. Результаты расчета предположительной дальнобойности орудий при стрельбе настильно-рикошетными выстрелами указаны в таблице № 8.