Полная версия

История родного края – земли Тульской

Одоевский князь Роман Семенович участвовал в Куликовской битве на стороне Дмитрия Донского. Значимую роль в победе русского войска сыграла и крепость Одоев, остановив литовские войска князя Ягайло, которые продвигались на помощь Мамаю. Героическое сопротивление одоевцев задержало войска Ягайло у стен крепости на несколько дней – в это время пришло известие о победе русского воинства, и литовцам оставалось только отступить. Если бы не героизм защитников Одоева, Ягайло мог успеть на битву, и кто знает, как тогда бы развернулась история.

Схема Куликовской битвы

Множество мест в Тульской области хранят память об этой славной битве, о победителях, о воинах, отдавших жизнь ради победы, ради свободы родной земли.

В деревне Свиридово, в 5 км от города Венева, расположен святой источник «Двенадцать ключей». Источники считаются святыми благодаря своим целительным свойствам. По преданию, здесь похоронены двенадцать сыновей местного старосты Свирида, которые погибли на Куликовом поле. Князь, узнав об этом, приказал отправить тела воинов для погребения на родину. Их похоронили на холме, где речка Веневка встречается с Осетром. Отец долго оплакивал сыновей, и случилось чудо. Однажды у этого холма забил источник, в котором насчитали двенадцать ключей. Целебные свойства природы и потрясающая красота местности до сих пор притягивают сюда множество паломников и туристов.

Прощеный колодец – легендарный родник, расположенный близ села Грибоедово, в 14 км от Красного холма Куликова поля. В нем, согласно преданию, Дмитрий Донской омывал целебной водой раны своих товарищей, прощался с погибшими. Сейчас обустроен и является местом паломничества.

Предания о местах, связанных с продвижением и расположением войск, сохранились в деревнях и селах Куркинского и Кимовского районов Тульской области. Распространены предания о местах захоронения воинов, помять о которых дошла и до наших дней. Многочисленные легенды говорят о братской могиле воинов близ села Монастыршино, по правому берегу Непрядвы, тогда же построили из дубов близлежащей зеленой дубравы деревянную церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Жители Епифани рассказывают, что и их Успенская церковь построена в честь погибших воинов. Известен местный рассказ о некоем Епифане: «Епифан – местный житель… Литовцы дошли, Епифан начал их поить-кормить. Пьют-гуляют… Вот они тут три дня прогуляли, пока Куликовская битва закончилась. И они этого Епифана повесили, за то, что он их задержал». Существует предание о городище на реке Мокрая Табола. В деревне Татинки Кимовского района рассказывают: «От Татинок войска Дмитрия Донского шли к Куликовому полю. На месте, где стоит столб, был ковчег Мамая – золото, стан».

Множество топонимов в наших краях связывают с Куликовской битвой. Так, по преданию название села Себино происходит «от татарского князя Сабина (или хана Себана). Ему Дмитрий Донской дал здесь вотчину». Хутор Сабуров получил название по имени героя Куликовской битвы: «Федор Сабуров и Григорий Холопищев нашли Дмитрия Донского в роще…»

Как мы видим, Куликовская битва имеет огромное значение для нашей страны. Победа в ней во многом определила вектор развития Российского государства, создала возможности для его развития и укрепления. Ведь под угрозой находилось само существование Российского государства, его культурная идентичность, сохранение веры и традиций, моральных и этических ценностей народов России. Поэтому победа на Куликовом поле занимает такое значимое место в культуре нашего народа, в его обычаях, традициях, его памяти. На протяжении многих веков и до сего дня защитники отечества вдохновляются подвигом наших предков на поле Куликовом. Это одно из самых эпохальных событий для нашей страны и цивилизации, которое произошло на нашей родной Тульской земле. В истории России и памяти народа Куликовская битва навсегда сохранится великим событием, великой военной победой, которая дала сильнейший толчок росту национального самосознания и созданию общерусской государственности с центром в Москве.

Тульский край – щит земли Русской. Засечная черта

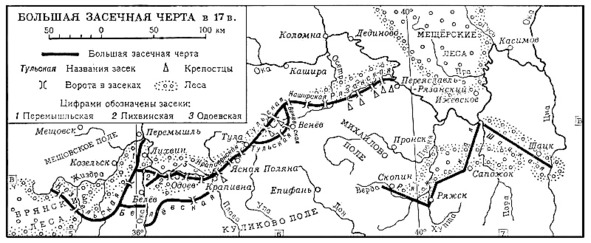

Для защиты южных рубежей Российского государства от противников была возведена Большая засечная черта – многокилометровая оборонительная линия из крепостей, лесных завалов, частоколов и волчьих ям. Основу засечной черты составляли засеки – искусственно созданные лесные завалы, первый случай в мировой истории, когда для защиты государственных рубежей использовались леса. Конкретной даты начала возведения засечной черты историкам пока определить не удалось, но известно, что в 1566 году царь Иван Грозный, проверяя ее готовность, объезжал Болхов, Белев, Козельск и прочие места. Местами глубина оборонительных полос достигала 20—30 километров. На лесных дорогах возводились крепостцы, вооруженные пушками башни. Службу на черте несла засечная стража. Засечная черта также служила и для активной обороны, являясь рубежом, к которому стягивались войска. В укрепленных городах располагалось и постоянное полевое войско. Войска размещались в Пронске, Веневе, Болхове, Туле, Ельце, Черни, Епифани, Богородицке, Дедилове, Крапивне, Одоеве, Новосиле, Ефремове, Данкове, Скопине, Мценске и прочих. В ХVII веке основная оборонительная линия полевого войска проходила через Рязань, Тулу, Одоев, со штабом в Туле.

Тула являлась важнейшим стратегическим центром засечной черты. Из Тулы шло руководство ремонтом и содержанием черты, расположением воинских соединений, сторожевой и станичной службой. Более уязвимым участком обороны считался район Венев – Тула, так как именно здесь проходил печально знаменитый Муравский шлях – прямой путь продвижения степняков от Перекопа к Москве. Этим объясняется создание между Тулой и Веневым двойной линии укреплений. К северо-востоку от Тулы располагались Щегловская и Кортосеневская засеки. Перед ними шла дуга Веневских засек. Далее от Тулы на запад черта шла к Крапивне, Одоеву и Белеву.

Важным элементом обороны России от вторжений крымских татар был так называемый Украинный разряд. Как передовая группировка русских войск на южном направлении, он был впервые сформирован осенью 1573 года, и его центром стала Тула. Разряд – это большая военно-административная единица. Тульский воевода руководил деятельностью полковых и городовых воевод городов, находящихся на территории «поля» от Оки до Упы. Должность воеводы объединяла военную и административную власть в разряде, он руководил собиранием средств и управлением. Украинный разряд, позже переименованный в Тульский, существовал более ста лет.

Большая засечная черта в XVII веке

Особую роль в засечной черте и обороне рубежей нашей страны имел Тульский кремль – мощная крепость, важнейшее фортификационное сооружение черты. Строительство крепости началось в 1507 году и окончательно завершилось в 1520 году. Воскресенский летописный свод сообщает о строительстве крепости так: «Повелением великого князя Василия Иоановича поставлен город на Туле деревян, а на пятое лето поставлен град камен». Отличительной особенностью Тульского кремля является то, что он расположен в низине, на левом берегу Упы. За всю свою историю Тульская крепость никогда не сдавалась врагу и взять ее штурмом никому не удалось. Огневая мощь Тульского кремля была сосредоточена в девяти башнях, которые были вынесены за стены. Четыре угловые башни (круглые) – глухие (Никитская, Спасская, Тайницкая, Наугольная) и четыре прямоугольной формы по центру стен – проездные (Одоевская, Пятницкая, Ивановская, Водяная). Наверху большинства башен устроены бойницы – машикули, предназначенные для обстрела неприятеля у подножия стены. Кремль, конечно, это отдельная, большая история.

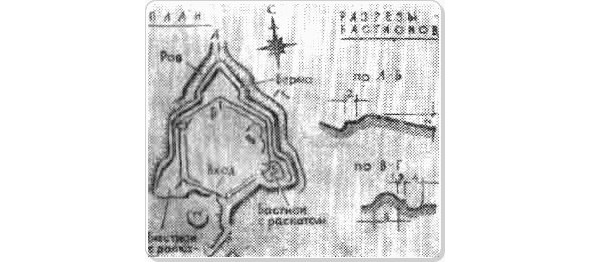

Веневская (Княжая) засека проходила от Оленьковских ворот до города Венева, пересекая большую дорогу в Венев, прикрывая ее Княжими воротами, в которых располагался городок. Далее засека шла от Венева на Долгие Поляны и приближалась к реке Хавке и одноименному селу, там встречаясь с Тульской Карницкой засекой. На Веневской засеке, которая также именовалась Веркушской, находились Грабороновы и Княжии ворота. Грабороновы ворота получили свое название по близлежащей деревне Грабороново (теперь Ивановка). Грабороновы ворота – одно из довольно хорошо сохранившихся укреплений засечной черты. Оборонительные сооружения Грабороновых ворот начинались у «Двенадцати ключей», где по приданию погребены двенадцать павших в бою воинов Дмитрия Донского. Большой интерес представляет крепость у Звойских Выселок, интересен ее звездообразный план: из основного правильного шестиугольника выступают в трех его углах пятиугольные в плане бастионы. Вооруженная артиллерией, крепость представляла мощный оплот активной обороны рубежей.

План укреплений у Звойских Выселок

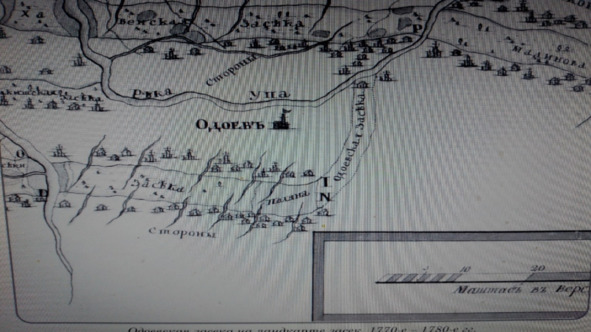

К югу от реки Оки формировалась линия Козельск – Лихвин (Чекалин) – Тула – Венев – Рязань, с западными ответвлениями Одоев – Белев и Одоев – Мценск. Одоевская засека описана в разрядных книгах за 1598 год: «Засека Одоевская на 32 верстах и на 500 саженях да на Павловском броду на Упе реке на 400 саженях; а на той засеке 3 ворота: Новосильские, да Черной грязи, да Удеревские. А приказщики у той засеки дети боярские из городов Александр Юшков, да Василей Ходырев, да Никита Колупаев». Одоевская засека делилась на два ответвления, одно шло по реке Холохольне, а второе – на север к реке Упе. В ХVI—ХVII веках Одоев играл важную роль в обороне южных рубежей Московского государства. В течение двух веков эти земли подвергалось набегам то ордынских, то литовских захватчиков, в Одоеве были построены укрепления – город стал одним из форпостов оборонительной системы государства. И сейчас остатки вала и еле приметные следы рва можно заметить, они отделяют современный город от места расположения древних крепостных сооружений.

Одоевская засека на ландкартах засек

Четыре полосы засечной черты проходили в районе города Белева по реке Оке. На правом берегу, от деревни Федящево, на восток уходила Федящевская засека (25 верст). Восточнее Оки проходила вторая Белевская (Толжикская) засека, от деревни Кармань на Одоев. Севернее, по Оке, располагалась Боровенская засека с двумя крепостями и укрепленными воротами у Азовца. На юге, по южному берегу реки Бобрик, проходила Бобриковская засека; начиналась она у деревни Гостьково и заканчивалась в районе деревни Петрищево, где река Бобрик впадает в Оку. За ходом строительства оборонительных сооружений пристально наблюдал Иван Грозный. В 1566 году летописец отмечает приезд царя в Белев в ходе обьезда засек: «Того же месяца апреля в день 29 Царь и Великий князь ездили в объезд в Козельск, в Белев, в Болхов и иные украйные места. Государь ездил со всем строительным нарядом и провел целый месяц». Почти каждый год орды кочевников предпринимали попытки разорить Московское государство, историки отмечают наиболее крупные сражения под Белевом. Это 1521 год, 1531 год, в 1534 году описано стояние на Бобрике у Белева многочисленного войска татар, термин «стояние» обозначает активную оборону. Только в ХVII веке оборонительная линия была отодвинута на юг, и Белев постепенно утратил свои пограничные функции.

Иван Грозный приезжает в Белев (1566),

с картины Н. Петрова

Лихвин (современный Чекалин) – первое упоминание об этом городе мы находим в «Калужской летописи» в 1454 году, Иван Грозный причислил город к опричным землям и приказал усиливать его оборонительные укрепления. Город стал центром Лихвинской засеки, которая простирались на 88 верст и имела семь ворот с крепостями. Сам город был окружен дубовой стеной и укреплен четырьмя глухими башнями. Небольшие остатки земляной крепости остались в городе и сейчас.

Город-крепость Дедославль, или Дедилов (современное село Дедилово в Киреевском районе), – в ХIII веке более других подвергался атакам татар, так как через этот район проходил печально известный Муравский шлях – главный путь степняков в Русское государство. От многочисленных набегов город был разорен. По указу Ивана Грозного в 1553 году город был восстановлен и вошел в пограничную оборонительную линию. На холме в 1554 году под руководством князя Дмитрия Жижемского была выстроена дубовая крепость, окруженная глубоким рвом, на стенах крепости были установлены 87 затинных пищалей и две пушки. Рядом с городом есть Старое городище. Здесь установлены два поклонных креста на братской могиле воинов, погибших в 1552 году, когда 15-тысячное войско князя Щенятева и воеводы Курбского настигло отряд орды Девлет-Гирея, разбило его и потом одержало победу над 30-тысячным отрядом крымских войск, в составе которых шли турецкие янычары с «вогненным боем». По приданию, сражению на реке Шиворонь предшествовало явление святителя Николая Чудотворца в Троицком соборе села Дедилова.

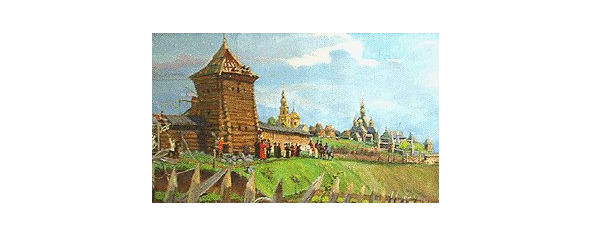

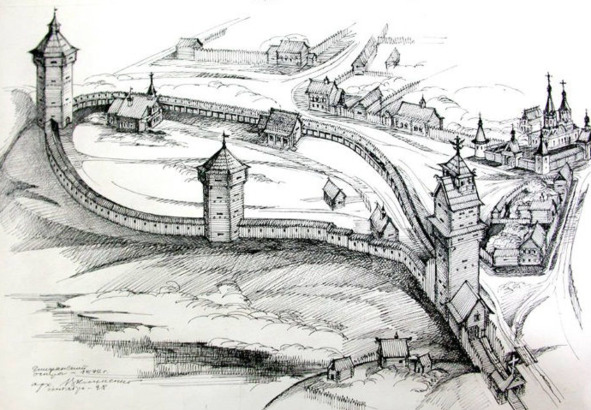

Еще одним историческим городом Тульского края является Епифань. Город возник как деревянная крепость в 1571—1572 годах, у истоков строительства стоял племянник Ивана Грозного – князь Иван Мстиславский. Город включал в себя сторожевую башню, жилые терема, посадские храмы. Численность гарнизона составляли пищальники, стрельцы, пушкари, и было их порядка 700 человек. Параллельно образовывались казачьи слободы. Именно казаки составляли тогда основу военного гарнизона Епифани – одного из самых многочисленных на южном пограничье Московского государства.

Епифань – город Большой засечной черты

Успенский монастырь в Епифани

Крапивна – сейчас село, а некогда старинный уездный город Тульской губернии. Крапивна входит в список особо ценных объектов культурного наследия РФ и является удивительным памятником истории и культуры нашего края и страны. Изначально город-крепость Крапивна располагался немного юго-восточнее современного села, не раз подвергался нападению степных орд, после очередного набега старая крепость была сожжена. Цитадель перенесли на новое место – возвышенность на берегу реки Павы. Из вновьотстроенной крепости Крапивны шло руководство Малиновой и Заупской засеками, которые являлись частью Большой Тульской черты.

Большое количество событий многовековой борьбы русского народа с татаро-монголами происходило на нашей Тульской земле. Нашествие степняков в XIII – XIV веках, отрицательно повлиявшее на развитие русского государства, и освобождение от него длилось не одно столетие. Не одно столетие длилась борьба Руси с западными соседями, в частности – Польско-Литовским государством. Борьба велась не столько за земли или материальные ценности, сколько за мировоззрение, духовные и моральные ценности, за веру. На протяжении более чем двух столетий, в XV – XVII веках, на нашей земле произошли сотни военных событий. Находясь на стыке трех враждующих цивилизаций – Московского государства, Польско-Литовского и Золотой Орды, – Тульский край постоянно подвергался набегам и нападениям, выживая и развиваясь в сложнейших условиях, играя огромную роль в защите рубежей Российского государства.

Тульский кремль – град камен на Туле

Тульский кремль – уникальный архитектурный и историко-культурный памятник ХVI века, имеющий федеральное значение, удивительный образец оборонительного зодчества. Каждый год сотни тысяч туристов приезжают полюбоваться красотами нашей старинной крепости, окунуться в историю страны и края, приобщиться к культурному наследию страны.

Воскресенская летопись в 1509 году сообщает: «Повелением великого князя Василия Ивановича поставлен город на Туле деревян, а на пятое лето поставлен град камен». «Поставлен город каменной на Туле…» – это сообщение мы находим в Кирилло-Белозерской летописи (Краткий Кирилло-Белозерский летописчик), сообщение датируется 1507 годом. Скорее можно предположить, что в 1507 году строительство крепости только началось. Исследователи предполагают, что каменные стены и башни были построены в период с 1514 по 1520 годы. Окончательное завершение строительства каменных укреплений кремля можно отнести к 1520 году. Иоасафовская летопись в 1520 году сообщает об этом так: «…совершиша град камен на Туле и именоваша его по прежнему его имени град Тула, а река под ним Тула же». Возведение мощного оборонительного форпоста на южных рубежах не только позволило защищать земли Московского государства от набегов степняков и западных соседей (Литва, Польша), но и способствовало дальнейшему объединению русских земель в централизованное государство – в 1521 году Рязанское княжество вошло в состав Московского государства.

Крепость возводилась в пойме реки Упы, по сути в низине, что не совсем традиционно при возведении фортификационных сооружений, и не имела высоких стен. Такое расположение можно объяснить тем, что основная его боевая мощь основывалась на огневой силе – пушках. Архитектура и расположение кремля должны были обеспечить ведение многоярусного ружейного и артиллерийского огня – задача была решена. Можно предположить, что в строительстве кремля принимали участие итальянские мастера, об этом говорит ряд особенностей – от зубцов «ласточкин хвост» до сферического купола потолка Никитской башни. Доказательства в пользу этой версии приводит А. П. Рудаков в своей работе «Тульский кремль», которая была издана в 1916 году: «…Кроме этих общих соображений, в пользу мнения, что Тульский кремль построен иностранными инженерами, говорят самые архитектурные особенности, которые роднят его не только с одновременными крепостями в России, воздвигнутыми итальянскими зодчими, но и с настоящими итальянскими крепостями и замками XV и XVI веков…» В этой же работе показаны трудности и особенности, с которыми столкнулись архитекторы и строители: «…Тульский кремль построен на самом берегу реки на зыбком грунте и почве, насквозь пропитанной водою; в болотистой местности, которая (…) еще в начале XIX столетия изобиловала трясинами и топями, где безнадежно тонули и дома, и целые мостовые.…» Увеличению оборонительной силы крепости способствовали совершенная система «подошвенного» боя, веерообразное расположение бойниц на башнях, продуманный план расположения крепостных стрельниц. Также в облике кремля проявилась и самобытность русского зодчества: покрытые деревянным тесом стены и башни, отличающиеся от западноевропейских бойницы, специфический декор.

Ю. Екимов, на основании археологических исследований, делает следующие выводы о сооружении фундамента: котлован 3—4 метра глубиной, почвенный слой не более 25 см, далее глина, из которой, вполне вероятно, делали кирпич для будущих стен. В шахматном порядке, на расстоянии 20—25 см друг от друга, вбивались дубовые сваи длиной 1,5—2 метра и более. По расчетам Екимова, этих свай должно было быть около 80 тыс. Для строительства фундамента использовались тесанные каменные блоки, которые сейчас видны на отреставрированных стенах кремля. Промежутки между стенами засыпали щебнем, заливали раствором. Периметр стен кремля насчитывает чуть больше километра, его площадь более шести гектаров. Огневая мощь заключена в девяти башнях, которые выступают за крепостные стены, что позволяет вести фронтальный и фланговый огонь. Четыре круглые глухие башни по углам крепости – Никитская, Спасская, Тайницкая, Наугольная. Четыре прямоугольные проездные башни по центру стен – Одоевская, Пятницкая, Ивановская, Водяная. Также квадратная глухая (без проездных ворот) – башня на Погребу. Существуют версии о различных подземных ходах под кремлем, которые вели к окрестным церквям и даже за реку, болотистая местность оставляет сомнения в состоятельности этих версий. Однако достоверно существовал подземный ход из Ивановской башни к реке, для снабжения водой в случае осады, его перекрытия разрушались в ХVIII веке. Кремлевские стены имеют неравную толщину: северная и восточная стены, сложенные из белого камня и кирпича, – 3,2 метра; западная и южная стены, полностью сложенные из кирпича, – 2,8 метра.

Реконструкция Тульского кремля (XVI век)

Исходя из сведений, приведенных в Писцовых книгах 1587—1589 годов и 1685 года, территория крепости была плотно застроена. Здесь находились все государственные учреждения Тулы той поры: приказная воеводская изба, острог, двор воеводы, губная изба (полицейский орган), двор Каширского и Коломенского архиерея. Храмы: в XVI веке церковь во имя Архангела Гавриила и Успенский собор; в XVII веке – каменный собор во имя Успения Пресвятой Богородицы. В кремлевских пределах располагались и осадные дворы бояр, дворян и детей боярских, имевших вотчины и поместья в Тульском уезде. Кремль оказывал влияние на планировку зарождавшегося города, к проездным башням крепости стягивалось движение из окрестных поселений, возникали дороги, ставшие впоследствии первыми тульскими улицами. К воротам Пятницкой башни шел путь из известного по летописям города Спашна (позднее Старое Павшино), по линии данной дороги проходят современные улицы Мосина и Металлистов. Теперешний проспект Ленина возник на месте дороги из Одоева, которая подходила к Одоевским воротам кремля.

Мощная крепость стала защитой от набегов степных орд, тем самым кремль привлекал в Тулу торговлю и ремесла, обеспечивая им безопасность. Вокруг крепостных стен стал расти и развиваться посад, хотя изначально территория вокруг кремля должна была оставаться свободной на 202 метра («сто сажен и девять») из соображений военной безопасности. Посад увеличивался, в нем появлялось все больше ценной недвижимости, требовалась защита. Во второй половине XVI века (по другим версиям – в 1540-е годы) вокруг городского посада появилась вторая оборонительная линия – деревянный острог. Полукольцо деревянных стен находилось приблизительно по нечетной стороне современной улицы Советской. Рыночная площадь у западной кремлевской стены появилась с первых лет существования посада.

Торговые ряды Тульского кремля

За всю историю Тульского кремля врагам ни разу не удалось взять его штурмом, он никогда не покорялся неприятелю. В 1552 году под стенами крепости были разбиты войска крымского хана Девлет-Гирея. В том время как основная часть войска была в казанском походе с Иваном Грозным, тульский гарнизон и ополченцы успешно отражали все атаки до прихода подкрепления из Коломны, героизм тульского гарнизона позволил царю успешно завершить свой поход на Казань. В память об этом событии установлен закладной камень неподалеку от Ивановских ворот Тульского кремля. В 1605 году Тула на короткое время стала административным центром государства, именно в кремль приезжали давать присягу Лжедмитрию I русские бояре, дворяне, казаки и прочие служивые люди. Долгую осаду в Тульском кремле выдержала армия Ивана Болотникова – предводителя повстанческого движения. Войскам царя Василия Шуйского, несмотря на значительное превосходство, так и не удалось взять крепость. Лишь затопив ее, запрудив Упу, они убедили Болотникова сдаться, обещав царскую милость. Неприступная крепость была взята хитростью: «и вода де будет в остроге и в городе, и дворы потопит, и людям будет нужда великая, и сидеть им в осаде не уметь».

Долгое время Тульский кремль надежно стоял на защите Российского государства, постепенно границы государства отодвигались на юг, делая кремль мирной крепостью, архитектурным и историческим памятником, но всегда готовым встретить врага. Как мы знаем, и немецким войскам не удалось сломить героическую оборону Тулы и войти в древние стены тульской крепости.

Современный кремль – это один из самых посещаемых музеев нашей страны. Ежегодно здесь бывают сотни тысяч российских и зарубежных гостей. Архитектурный ансамбль кремля составляют, помимо древних башен и стен, Успенский собор XVIII века с уникальной монументальной росписью ярославских мастеров (1765—1766), соборная колокольня, воссозданная в 2013—2014 годах, Богоявленский собор XIX века, торговые ряды XIX столетия. В 2017 году после реконструкции на территории Тульского кремля открылся музейно-выставочный комплекс с современными мультимедийными экспозициями. Комплекс включает четыре выставочных зала и временные экспозиции, где можно увидеть различные виды оружия: мушкеты, сабли, арбалеты, палаши и прочие. Можно ознакомиться с бытом старой Тулы, историей купечества и развития ремесел. Кроме того, здесь проходят форумы, встречи и конференции, а в плане экскурсионного маршрута предусмотрена прогулка по стенам и башням крепости.