Полная версия

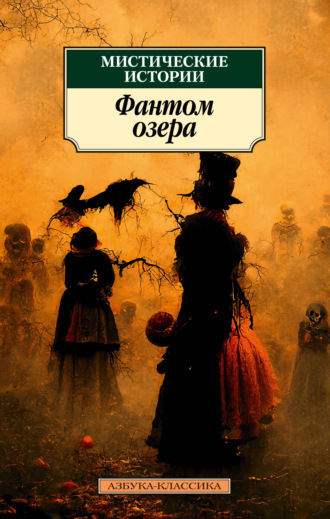

Мистические истории. Фантом озера

Я не намеревался подробно останавливаться на своих переживаниях. Эти два случая я описал так детально, поскольку они сыграли вполне определенную и важную роль в последующей моей судьбе.

Вскоре после последнего происшествия (кажется, на следующий день) я начал сознавать наступление новой стадии в развитии своей ненормальной чувствительности. Эта новая стадия выражалась в навязчивом воздействии на мой мозг умственных процессов, протекавших в головах людей, с которыми мне случалось общаться. Изменчивые пустые мысли и чувства какой-нибудь малоинтересной дамы, например миссис Филмор, производили на мое сознание впечатление назойливых и фальшивых звуков некоего музыкального инструмента, оказавшегося в неумелых руках, или громкого жужжания пойманного в банку насекомого. Но неприятное состояние повышенной чувствительности накатывало волнами, и мне выпадали минуты покоя, когда души окружавших меня людей снова оставались закрытыми для меня, – и тогда я испытывал облегчение, какое приносит тишина истерзанным нервам. Я мог бы объяснить эту раздражающую проницательность всего лишь игрой нездорового воображения, однако моя способность предвидеть случайные слова и поступки людей определенно доказывала прочную связь моего сознания с умственными процессами окружающих. Но эта дополнительная способность – достаточно утомительная и неприятная в случае общения с безразличными мне особами, занятыми самыми заурядными переживаниями, – стала для меня источником сильной боли и горя, ибо за разумными речами, изящными знаками внимания, остроумными фразами и благородными поступками близких, составляющими обычно ткань человеческого характера, при ближайшем рассмотрении обнаружились вдруг все легкомыслие, весь подавленный эгоизм и весь темный хаос незрелых низменных чувств, смутных мимолетных воспоминаний и вялых преходящих мыслей, которые скрывались под словами и делами людей, будто навозная куча под покровом опавшей листвы.

В Базеле к нам присоединился мой брат Альфред – красивый самоуверенный молодой человек двадцати шести лет, являвший собой полную противоположность мне – слабому, нервному и никчемному юноше. Полагаю, в то время я отличался своего рода женственной призрачной красотой, ибо разные художники, которых в Женеве что листьев в лесу, часто просили меня позировать им, и однажды с меня рисовали умирающего менестреля на фантастической картине. Но я был крайне недоволен своей внешностью и мог бы примириться с ней, только посчитав ее обязательным признаком поэтического гения. Однако эта надежда скоро растаяла без следа, и с тех пор я видел в своем лице лишь признаки болезненной, обреченной на пассивное страдание натуры – слишком слабой для гордого противостояния миру, являющегося уделом истинного поэта. Альфред, с которым мы почти всегда жили в разлуке и который при встрече показался мне совершенно чужим человеком, твердо решил держаться со мной по-братски и в высшей степени дружелюбно. Он отличался поверхностной добротой благодушного, довольного собой человека, который не боится соперничества и не знает противоречий. Не уверен, что мне удалось бы окончательно освободиться от чувства зависти к брату, даже если бы наши интересы не столкнулись и если бы состояние моего здоровья не оставляло желать лучшего, исключая для меня всякую возможность искреннего доверия и дружеского объяснения с кем бы то ни было. Вероятно, по природе своей мы с братом были глубоко чуждыми друг другу людьми. Так или иначе, за несколько недель я успел страстно возненавидеть Альфреда, и, когда он входил в комнату или – тем более – когда начинал говорить, меня всего передергивало, словно от пронзительного металлического скрежета. Его мысли и чувства вторгались в мое больное сознание более часто и настойчиво, нежели мысли и чувства других людей. Меня постоянно раздражали его мелкие тщеславные побуждения, его страсть к покровительству, его самодовольная уверенность в любви Берты и жалостливое презрение ко мне, узнаваемые не по случайным интонациям и фразам или непроизвольным жестам, которые всегда замечает острый и подозрительный ум, но представавшие моему внутреннему взору во всей своей неприкрытой наготе и во всем многообразии.

Ибо мы с братом были соперниками и наши интересы столкнулись, хотя Альфред и не догадывался об этом. Я еще ничего не сказал о впечатлении, которое произвела на меня Берта Грант при ближайшем знакомстве. Впечатление это определялось в основном тем, что для моего несчастливого дара проникать в суть человеческих характеров девушка представляла собой единственное исключение. Относительно Берты я всегда пребывал в состоянии неуверенности. Я мог наблюдать за выражением ее лица и ломать голову над тем, что оно означает. Я мог с подлинным интересом спрашивать у девушки мнение по тому или иному вопросу, поскольку и в самом деле его не знал. Я мог внимать ее словам и ждать ее улыбки с надеждой и страхом: в Берте мне виделось очарование неразгаданной судьбы. Да, главным образом это обстоятельство и явилось причиной столь сильного впечатления, которое она произвела на меня; ибо, строго говоря, трудно было представить женский характер, более чуждый застенчивому, романтичному и страстному юноше, нежели характер Берты. Она была резкой, саркастичной, лишенной мечтательности и не по возрасту циничной девушкой, которая оставалась критичной и равнодушной при виде самых восхитительных пейзажей и с нескрываемым удовольствием разбирала недостатки моих любимых стихотворений, причем с особым презрением – произведений немецкой лирики, которыми я зачитывался в то время.

До сих пор я не в состоянии точно определить чувство, которое испытывал к Берте: это не было простым мальчишеским восхищением, поскольку во всем вплоть до цвета волос она представляла собой полную противоположность моему идеалу женской красоты. И в ней начисто отсутствовало стремление к добру и справедливости, которое даже в период своего наибольшего подчинения ее воле я продолжал считать самой высокой и благородной чертой человеческого характера. Но не существует на свете тирании более жестокой, нежели тирания эгоцентрической холодной натуры над болезненно-чувствительной душой, ищущей понимания и поддержки. Самые независимые люди охотнее прислушиваются к мнению обычно молчаливого человека и испытывают дополнительный восторг, завоевывая уважение обычно придирчивого и язвительного критика. Поэтому неудивительно, что впечатлительный, нервный и неуверенный в себе юноша замирал в ожидании перед непостижимой тайной саркастичного женского лица, словно перед храмом неизвестного божества, которое правило его судьбой. Юный энтузиаст не в силах представить полное отсутствие в другой душе тех чувств, что волнуют его собственную. Возможно, полагает он, они слабы, пребывают в скрытом, пассивном состоянии, но они существуют, и их можно вызвать к жизни. Иногда в мгновения счастливого самообмана он верит, что чувства эти тем более сильны, что никак не выражаются внешне. Вышеописанный феномен, как я уже упоминал ранее, проявился в случае с Бертой с необычайной силой, ибо девушка оставалась для меня единственным существом, замкнутым в загадочном уединении собственной души. Последнее обстоятельство и сделало возможным подобное юношеское заблуждение. Несомненно, я находился под властью очарования и другого рода: необъяснимого физического влечения, которое идет наперекор нашим психическим установкам и заставляет художника, рисующего сильфид, влюбляться в bonne et brave femme[6], веснушчатую и толстопятую.

Обращение же Берты со мной имело целью ввести меня в еще большее заблуждение, усугубить мою мальчишескую страсть и сделать меня совершенно зависимым от ее улыбок. Оглядываясь назад с высоты сегодняшнего своего несчастного знания, я понимаю, что тщеславие и властность девушки нашли счастливое удовлетворение в уверенности, что при первой нашей встрече я упал в обморок исключительно от сильного впечатления, произведенного на меня ее особой. Самые прозаичные женщины любят воображать себя объектом высокой поэтической страсти. Начисто лишенная романтичности, Берта имела внутреннюю склонность к интриганству и потому находила пикантное удовольствие в мысли, что брат ее будущего мужа до смерти любит и ревнует ее. В то время я не верил в возможность этого брака, ибо хотя Альфред с одобрения отца и усердствовал в своем ухаживании, но помолвка еще не состоялась и решительного объяснения между молодыми людьми не произошло. И обыкновенно Берта, флиртуя с братом и принимая его знаки внимания самым благосклонным образом, одновременно давала мне понять мимолетными взглядами и случайными фразами (то есть типично женскими приемами, уличить в которых невозможно), что на самом деле Альфред является для нее предметом тайных насмешек, что, подобно мне, она считает его самонадеянным фатом и в конце концов с великим удовольствием его разочарует. Меня девушка открыто ласкала в присутствии брата – словно ввиду моей молодости и болезненности обо мне нельзя было даже подумать как о любовнике. Полагаю, Берта внутренне наслаждалась тем трепетом, в который приводила меня, гладя мои кудри и со смехом внимая произносимым мной цитатам. Подобные ласки девушка расточала мне только в присутствии наших друзей – ибо, когда мы оставались наедине, она держалась куда более церемонно и при случае – то словом, то жестом – старалась поддержать во мне глупую надежду, что на самом деле именно я являюсь ее избранником. А почему бы и нет? Конечно, я занимал не такое блестящее положение в обществе, как брат, но имел состояние и был младше Берты менее чем на год. Она же, богатая наследница, приближалась к возрасту совершеннолетия, дающему право принимать самостоятельные решения.

Постоянное чередование надежды и отчаяния, порожденных подобными мыслями, превращало каждый день, проведенный мною в ее обществе, в блаженную пытку. Один преднамеренный поступок с ее стороны способствовал дальнейшему моему счастливому опьянению. Во время нашего пребывания в Вене Берте исполнилось двадцать лет, и, так как она питала слабость к украшениям, мы воспользовались возможностью посетить великолепные ювелирные магазины в этом немецком Париже, дабы купить девушке на день рождения какие-нибудь драгоценности. Естественно, мой подарок оказался самым дешевым: я купил перстень с опалом. Опал был моим любимым драгоценным камнем, поскольку в зависимости от освещения он краснел и бледнел, словно наделенный живой душой. Об этом я сказал Берте, вручая подарок, и добавил еще, что опал является символом поэтической натуры, изменчивых небес и женских глаз.

Вечером девушка вышла к столу элегантно одетая и украшенная, по всей видимости, всеми полученными в подарок драгоценностями, кроме моего перстня. Я напряженно рассматривал ее пальцы, но опала так и не увидел. В течение вечера мне не представилось возможности укорить Берту, но на следующее утро после завтрака я нашел ее сидевшей в одиночестве у окна и сказал:

– Вы считаете унизительным для себя носить мой бедный опал. Мне следовало помнить о вашем презрительном равнодушии к поэтической сущности вещей и подарить вам коралл, бирюзу или еще какой-нибудь непрозрачный бездушный камень.

– О моем презрительном равнодушии? – откликнулась она и, потянув за тонкую золотую цепочку, которую всегда носила на шее, вынула из-за выреза платья перстень с опалом. – Признаюсь, мне немного жаль прятать его на груди от глаз, – добавила она со своей обычной двусмысленной улыбкой. – И если ваша поэтическая натура так тупа и груба, что предпочитает видеть свой подарок выставленным на всеобщее обозрение, то не буду длить ваши мучения.

Она сняла кольцо с цепочки, все так же улыбаясь, и надела его на палец. Кровь прихлынула к моим щекам, и я не посмел умолять Берту о том, чтобы она продолжала носить подарок на груди, как прежде.

Случившееся повергло меня в совершенное заблуждение, и следующие два дня всякий раз во время отсутствия Берты я запирался в своей комнате, дабы вновь и вновь погружаться в упоительные воспоминания об этой сцене и размышления о сокровенном ее смысле.

Надо заметить, что в течение этих двух месяцев (которые из-за своей насыщенности неведомыми дотоле восторгами и страстями показались мне целой вечностью) причастность моего сознания к внутренней жизни других людей продолжала мучить меня. То это был мой отец, то брат, то миссис Филмор или ее муж, а то наш проводник-немец: поток чужих мыслей регулярно накатывал на мой мозг и производил впечатление навязчивого звона в ушах, от которого невозможно избавиться никакими силами. Однако это не мешало ровному течению и развитию моих собственных мыслей и чувств. Описанные ощущения напоминали ощущения человека со сверхъестественно обостренным слухом, который слышит оглушительную какофонию самых разных звуков там, где другим внятна лишь мертвая тишина. От усталости и отвращения, вызванных невольным вторжением в души окружающих, меня спасало лишь общение с непостижимой и загадочной Бертой и моя все возраставшая страсть к ней – страсть, в большой степени возбужденная неведением. Девушка оставалась для меня единственным оазисом тайны в ужасной пустыне знания. Внешне я никогда не обнаруживал свое болезненное состояние и не выдавал себя ни единым необычным словом или поступком, за исключением одного раза. Тогда в приступе особенно сильной злости на брата я предугадал слова, которые он намеревался произнести, – некое заранее приготовленное замечание. Временами Альфред говорил с несколько неестественными заминками и паузами, и, когда он на мгновение смолк, будто ища нужное слово, я, движимый раздражением и ревностью, закончил за него фразу, как если бы эту тираду мы оба загодя выучили наизусть. Брат вспыхнул и показался столь же потрясенным, сколь раздосадованным. Не успели последние слова слететь с моих губ, как я вдруг страшно испугался, что таким образом угаданная фраза (не настолько простая, чтобы ее можно было с легкостью предвидеть) выдаст мою необычную способность, и тогда все – и Берта в особенности – будут брезгливо сторониться меня как существа странного, похожего на тихо помешанного. Но я, как обычно, преувеличил впечатление, производимое на других моими словами и поступками; казалось, моему неожиданному вмешательству в разговор придали не больше значения, чем простой грубости, вполне простительной для человека со слабыми, расстроенными нервами.

В то время как обостренная восприимчивость к происходившему вокруг практически не оставляла меня, способность ясного предвидения, обнаруженная перед первой моей встречей с Бертой, больше никак не проявлялась. И я со страстным нетерпением ждал возможности узнать, было ли видение Праги тоже прозрением или нет. Через несколько дней после случая с перстнем мы предприняли один из наших частых походов в Лихтенбергский дворец. Я никогда не мог рассматривать много полотен подряд, ибо картины, отмеченные печатью таланта, производили на меня такое сильное впечатление, что после одной-двух я уже терял всякую способность к созерцанию. В то утро я рассматривал портрет кисти Джорджоне, представляющий женщину с жестокими глазами, по некоторым версиям Лукрецию Борджа. Я долго стоял один перед полотном, зачарованный страшной живостью коварного безжалостного лица, пока мной не завладело странное головокружительное ощущение, словно я долго вдыхал какой-то губительный аромат и наконец начал чувствовать его действие. Возможно, даже тогда я не отошел бы от картины, если бы мои спутники не вернулись в этот зал и не объявили о своем намерении отправиться в Бельведерскую галерею, дабы решить спор, возникший между мистером Филмором и моим братом по поводу какого-то портрета. Я последовал за ними как во сне и стал постепенно возвращаться к действительности, только когда они поднялись в зал, оставив меня внизу, ибо я категорически отказался смотреть в этот день на какие-либо картины. Я направился к Большой террасе, поскольку мы договорились погулять по парку после разрешения спора. Некоторое время я сидел там, рассеянно глядя на подстриженные деревья, и зеленые холмы, и город вдали, а затем поднялся с места и спустился по широким каменным ступеням, намереваясь отойти подальше от часового и подождать своих спутников где-нибудь в глубине парка. Едва я вышел на посыпанную гравием аллею, как ощутил легкое прикосновение чьей-то нежной руки к своей. В тот же миг наступило странное болезненное забытье, похожее на продолжение или, скорее, пароксизм того чувства, которое внушил мне взгляд Лукреции Борджа. Сады, летнее солнце, ощущение руки Берты в моей руке – все внезапно исчезло, и тьма окутала мое сознание. Потом в этой тьме я постепенно различил неяркий огонь камина и обнаружил, что нахожусь дома, в библиотеке, в отцовском кожаном кресле. Я прекрасно знал этот камин: железные подставки для дров, черный мраморный дымоход, украшенный белым медальоном с изображением умирающей Клеопатры. Отчаянная горькая безысходность владела моей душой. Свет стал ярче, ибо в комнату вошла Берта со свечой в руке. Берта, моя жена, с жестоким взглядом серых глаз, в белом бальном платье, украшенном драгоценными камнями и зелеными листьями. И все ее полные ненависти мысли открылись мне… «Сумасшедший, идиот! Ну почему ты не убьешь себя?» Это был ужасный момент. Я заглянул в эту безжалостную душу – мертвое пространство, выжженное ненавистью, – и почувствовал, как сгущается вокруг атмосфера зла. Со свечой в руке Берта приблизилась и встала надо мной со злобной, презрительной усмешкой. Изумрудная брошка сверкала на ее груди – усыпанная камнями змейка с алмазными глазами. Я содрогнулся. Я презирал эту женщину с мертвой душой и низкими помыслами, но чувствовал себя совершенно беспомощным перед ней, словно она сжала жестокими пальцами мое кровоточащее сердце и не собиралась выпускать его, пока в нем остается хоть капля живой крови. Она была моей женой, и мы ненавидели друг друга. Постепенно горевший камин, полутемная библиотека и пламя свечи исчезли, растворились в потоках яркого света – лишь зеленая изумрудная змейка с алмазными глазами еще некоторое время плавала темным силуэтом перед моим взором. Веки мои затрепетали, и ослепительный свет дня ударил в глаза. Я сидел на ступеньках Бельведерской террасы, и вокруг меня стояли мои друзья.

Сильное душевное расстройство, вызванное кошмарным видением, на несколько дней приковало меня к постели и задержало наш отъезд из Вены. Я содрогался от ужаса при воспоминании об этой сцене – а она постоянно приходила мне на ум во всех своих самых мелких деталях, которые намертво врезались в мое сознание. И все же – так безумно человеческое сердце во власти сиюминутных страстей! – я испытывал дикую радость при мысли, что Берта будет моей. Ибо моя способность предвидения, уже получившая подтверждение во время первой встречи с Бертой, не позволяла мне считать последнее страшное видение будущего просто игрой расстроенного воображения, не имевшей никакой связи с реальной жизнью. Только одно могло поколебать мою ужасную уверенность – доказательство того, что мое видение Праги не имеет никакого отношения к действительности. А Прага была следующим городом на нашем пути.

Тем временем, едва вернувшись в общество Берты, я полностью оказался во власти ее обаяния. Что с того, что мне открылась душа Берты – зрелой женщины, моей супруги? Девушка Берта по-прежнему оставалась для меня пленительной загадкой. Я трепетал от ее прикосновений, находился в плену ее чар и страстно желал убедиться в ее любви. Боязнь отравиться не может остановить измученного жаждой человека. Однако я продолжал испытывать ревность к своему брату и страшно досадовал на его пренебрежительно-покровительственное отношение ко мне. Ибо моя гордость и нездоровая впечатлительность оставались прежними и отзывались на каждую обиду так болезненно и неизбежно, как реагирует глаз на попавшую в него соринку. Будущее, даже открывшееся сознанию через столь жуткое видение, все равно представлялось мне некой отвлеченной идеей, несравнимой по силе воздействия на мой ум с владевшими мной тогда чувствами – любовью к Берте и ненавистью и ревностью к брату.

Эта история стара как мир: человек продает душу дьяволу и пишет расписку кровью только потому, что час расплаты очень далек, а потом с такой же мучительной страстью стремится жаждущей душой к светлому источнику, ибо черная тень неотступно следует за ним. Не существует на свете проторенного пути, некой кратчайшей дороги к мудрости. После многих веков цивилизации путь человеческой души пролегает через тернистые пустоши, которые, как и в глубокой древности, нужно проходить в одиночестве, сбивая в кровь ноги и с плачем взывая о помощи.

Я напряженно размышлял о том, каким образом удастся мне стать счастливым соперником брата, ибо в своей неосведомленности о подлинных чувствах Берты я по-прежнему робел и не осмеливался предпринять никаких шагов к тому, чтобы добиться ее признания в любви. Я надеялся обрести уверенность для решительных действий после того, как подтвердится достоверность моего видения Праги. И все же как боялся я получить это подтверждение! Рядом со стройной девушкой Бертой, чьи слова и взгляды я жадно ловил, в чьих прикосновениях находил высшее блаженство, мне постоянно виделась другая Берта, с более пышными формами, более тяжелым взглядом и более жестким ртом, – женщина с открытой моему взгляду пустынной эгоистичной душой; уже не пленительная тайна, но очевидный факт, помимо моей воли постоянно пребывавший в моем уме. Неужели вы, читающие эти строки, не проникнетесь состраданием ко мне? Можете ли вы представить себе эту работу раздвоенного сознания, при которой совершенно противоположные мысли текут параллельно друг другу и никогда не сливаются в единый поток? Вы, должно быть, имеете представление о характере предчувствия, порожденного интуицией в мгновения отчаянной борьбы со страстью. А все мои видения были лишь усиленными до последнего страшного предела предчувствиями. Вам наверняка знакомо бессилие рассудка перед душевным порывом. А мои видения, уходя в прошлое, превращались просто в отвлеченные понятия – в некие бледные тени, которые тщетно взывали ко мне, пока живое и любимое существо держало меня за руку.

Впоследствии я горько сожалел о том, что не предвидел другого – или большего. Ведь если бы вместо кошмарного видения, отравившего – если не уничтожившего – мою страсть, мне открылся бы тот момент будущего, когда я в последний раз глядел в лицо брата, то мое отношение к Альфреду несколько смягчилось бы: уязвленная гордость и ненависть превратились бы в жалость, способную простить многие скрытые пороки. Но это – одна из тех запоздалых мыслей, которыми привыкли обольщаться люди. Мы стараемся убедить себя, что наш эгоизм случаен и легко проходит, что только наша неосведомленность не позволяла нам в полной мере проявить великодушие, милосердие и добродетельность и скрыть таким образом холодное равнодушие к чувствам и мыслям близких людей. Наша отзывчивость и способность к самоотречению возрастают в наших собственных глазах, когда эгоистичные поступки остаются далеко в прошлом – когда после жалкой борьбы, которая должна закончиться для соперника тяжелой потерей, судьба дарует нам победу и мы внезапно содрогаемся, поскольку ее протягивает нам холодная рука смерти.

Мы прибыли в Прагу ночью, и это обстоятельство обрадовало меня, ибо возможность несколько часов находиться в городе, не видя его, была равносильна возможности отсрочить страшный решающий момент. Мы намеревались остановиться в Праге совсем ненадолго и вскоре отправиться в Дрезден и поэтому планировали на следующее утро бегло осмотреть город и особо интересные достопримечательности, прежде чем жара станет невыносимой: дело было в августе, и лето стояло сухое и жаркое.

Но случилось так, что леди задержались за утренним туалетом, и, к вежливо-сдержанному, но заметному раздражению моего отца, мы разместились в коляске, когда солнце было уже довольно высоко. По въезде в еврейский квартал, где мы собирались посетить старую синагогу, я с чувством облегчения подумал, что мы устанем и перегреемся на солнце раньше, чем закончим осмотр этой плоской, тесно застроенной части города, и вернемся домой, не успев изучить ничего, кроме уже виденных сегодня улиц. Это даст мне еще один день неопределенности – единственного состояния, в котором испуганная душа может утешиться надеждой. Но когда я стоял под почерневшими крестовыми сводами старой синагоги, слабо освещенной семью тонкими свечами священной лампады, и внимал голосу нашего проводника-еврея, читавшего на древнем языке Книгу Закона, меня вдруг привела в трепет мысль, что это странное сумрачное здание, этот чудом уцелевший обломок средневекового иудаизма по своему духу вполне отвечает моему видению. Те потемневшие и запыленные христианские святые, стоявшие под более высокими сводами и при свете более толстых свечей, должны были утешаться тем, что могут с презрительной усмешкой указать на смерть-в-жизни, еще более иссушенную и источенную временем, чем их собственная.

Как я и ожидал, после осмотра синагоги старшие выразили желание вернуться в отель. Но теперь вместо того, чтобы с радостью присоединиться к ним, я вдруг почувствовал страстное желание немедленно отправиться на мост и положить конец состоянию неопределенности, которое совсем недавно мне хотелось продлить. С необычной для меня решительностью я объявил о своем намерении выйти из коляски и пойти пешком. Спутники могут вернуться без меня. Мой отец посчитал подобный каприз очередным романтическим вздором и строго заметил, что я только перегреюсь, гуляя по такой жаре. Но, увидев мою настойчивость, он сердито сказал, что я волен идти куда глаза глядят, но только в компании Шмидта (нашего проводника). Я согласился и вместе с ним направился к мосту. Едва выйдя из-под арки огромных старинных ворот, я задрожал всем телом и похолодел под лучами палящего солнца. Но продолжал идти вперед. Я искал одну деталь – маленькую деталь видения, которую помнил особенно отчетливо, – и наконец увидел ее: радужный блеск на булыжной мостовой от разноцветного фонаря в форме звезды.