Полная версия

Беседы на Евангелие от Луки

Протоиерей Олег Стеняев

Беседы на Евангелие от Луки

Допущено к распространению Издательским советом

Русской Православной Церкви

ИС Р23-239-3422

© Стеняев О. В., прот., 2022

© Оформление. Сретенский монастырь, 2022

Беседа первая

Вступление (1, 1–4). Предсказание о рождении Иоанна Крестителя (1, 5—25). Предсказание о рождении Иисуса Христа – Благовещение Пресвятой Богородицы (1, 26–38). Мария и Елисавета (1, 39–45). Прославление Бога Марией (1, 46–56). Рождение Иоанна Крестителя (1, 57–66). Хвалебная песнь Захарии (1, 67–80)

Евангелие от Луки – это третье Евангелие, расположенное между Евангелием от Марка и Евангелием от Иоанна. Церковная традиция устанавливает, что апостол и евангелист Лука был соработником и сотрудником апостола Павла[1].

Предание на основании Писания повествует, что он был врачом (Приветствует вас Лука, врач возлюбленный (Кол. 4,14)), занимавшимся целительством людей с помощью врачебных знаний и, конечно же, с помощью молитвы. Ибо и они (врачи. – О. С.) молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни (Сир. 38, 14). Только в Предании содержатся сведения, что он был первым иконописцем, написавшим образ Пресвятой Девы Марии, ставший каноническим для разных христианских групп [2]. Первые образы дошли до наших времен в списках, последующие иконописцы делали копии с оригиналов.

Почему мы имеем четыре Евангелия? Казалось бы, можно ограничиться одним Евангелием. Это связано с тем, что в Законе Божием сказано: любое слово верно при устах двух-трех свидетелей: при словах двух свидетелей, или при словах трех свидетелей состоится [всякое] дело (Втор. 19, 15); При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово (2 Кор. 13, 1). Действительно, даже в любом суде, когда устанавливается очевидность какого-то события, свидетельство одного человека считается недостаточным. Свидетельство даже двух человек не совсем достаточно. Писание определяет двух-трех свидетелей. Поэтому четыре свидетельства – это свидетельство сверх меры, то есть достаточное количество свидетелей.

Однако если строго оценивать всех евангелистов, то настоящими свидетелями могут считаться только Матфей и Иоанн, которые были непосредственно учениками Иисуса Христа и свидетельствовали о том, что было от начала, что слышали, что <…> видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни (1 Ин. 1,1). Евангелист Марк был уже христианином второго «поколения». По преданию, он сотрудник апостола Петра[3]. А Лука – христианин третьего «поколения», он сотрудник апостола Павла (сам Павел был христианином второго «поколения»). Предание определяет, что Евангелие от Марка – это записанные Марком проповеди апостола Петра, так как Марк был соработником Петра, а проповеди святых апостолов – это и есть Евангелия, которые мы читаем. Они рассказывали о том, что видели, слышали, осязали, так как они были самоочевидцами Слова. В самом начале книги Деяний святых апостолов рассказывается, что когда Иуда повесился и надо было выбрать на его место другого человека, то апостолы избирали нового апостола по принципу, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его (Деян. 1,21–22).

Слово Божие говорит, что свидетельство Воскресения Христова было явлено более нежели пятистам братий в одно время (1 Кор. 15, 6). Среди них были совсем юные, даже дети. Например, Марк в Евангелии от Марка называется юношей. Это тот самый юноша, который, когда в Гефсимании его схватили за одежду, вырвался и голый убежал (см. Мк. 14,51–52). Святые отцы говорят, что поскольку это событие описывает только Марк, то, скорее всего, это и был он сам. Евангелие от Марка, по сути, является Евангелием от Петра, так как с его слов Марк составил свой текст. Следовательно, Евангелие от Луки представляется как «Евангелие Павла»[4]; сам Павел, как известно, ходил <…> в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование (Евангелие. – О. С.) [5], проповедуемое им язычникам (Гал. 2,1–2). Без сомнения, он общался и с Пресвятой Девой Марией, так как некоторые фрагменты Евангелия от Луки явно записаны с Ее слов. Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем (Лк. 2,19,51).

В Новом Завете есть понятие «свидетельство Иисуса Христа»: за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа (Откр. 1, 9) страдали и умирали святые апостолы и их ученики. Это были люди, которые помнили жизнь Господа Иисуса Христа и имели в себе свидетельство Иисусово, чтобы рассказывать другим людям о Сыне Божием, каким они Его застали, сохранили в памяти, видели. Их свидетельства не были какими-то частными свидетельствами, которые порой могут быть очень субъективными. Христос говорил Своим ученикам: Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам (Ин. 14, 26). Таким образом, Евангелия были написаны Духом Святым, Который в день Пятидесятницы сошел на апостолов и евангелистов, в результате такого действия они и написали Евангелия. О древних ветхозаветных пророках сказано в Библии, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1, 21). Совершенно очевидно, что евангелисты, авторы всех книг Нового Завета, тоже были движимы Духом Святым, как и Первая Избранница Духа Святого Пресвятая Дева Мария (см. Лк. 1, 35)!

В Толковой Библии А.П. Лопухина об апостоле Луке сообщается следующее: «Евангелист Лука, по сказаниям, сохранившимся у некоторых древних церковных писателей (Евсевия Кесарийского, Иеронима, Феофилакта, Евфимия Зигавина и др.), родился в Антиохии. Имя его, по всей вероятности, представляет собой сокращение римского имени Луцилий. Был ли он по происхождению иудей или же язычник? На этот вопрос отвечает то место из Послания к Колоссянам, где апостол Павел отличает Луку от обрезанных (Кол. 4,11–14) и, следовательно, свидетельствует о том, что Лука был родом язычник. Можно с уверенностью предположить, что, прежде чем вступить в Церковь Христову, Лука был иудейским прозелитом, так как он очень хорошо был знаком с иудейскими обычаями. <… > Когда и как он обратился ко Христу – неизвестно. Предание о том, что он принадлежал к числу семидесяти апостолов Христовых (Epiphanius. Adversus haereses, LI, 12 и др.), не может быть признано заслуживающим доверия ввиду ясного заявления самого Луки, который не включает себя в число свидетелей жизни Христа (Лк. 1 и сл.). <… > Сравнительно позднее предание (Григорий Богослов) сообщает о его мученической кончине; его мощи, по свидетельству Иеронима (De viris illustribus, VII), при императоре Констанции перенесены были из Ахеи в Константинополь» (Толковая Библия А.П. Лопухина. Толкование на Евангелие от Луки. Личность писателя Евангелия).

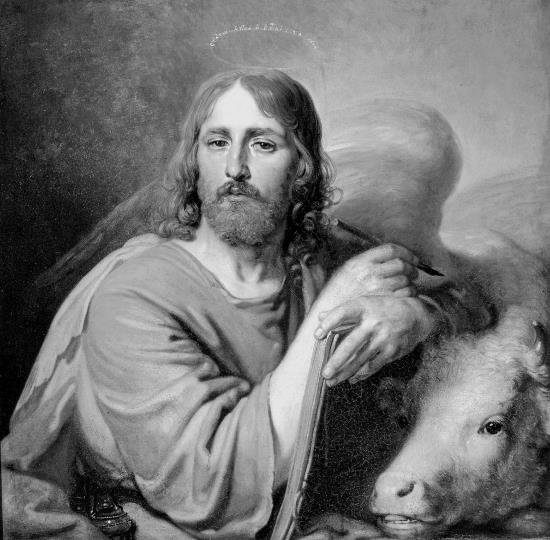

Апостол Лука. Владимир Боровиковский. 1804–1809 гг.

В святоотеческой литературе существует немало толкований на Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, в меньшей степени на Евангелие от Луки и на Евангелие от Марка. Экзегетическая традиция немного обходила вниманием эти тексты[6]. Хотя есть святоотеческие церковные сборники, где давались истолкования этих Евангелий в их отдельных фрагментах.

На Евангелие от Луки на русском языке существуют толкование Блаженного Феофилакта (как известно, Блаженный Феофилакт не был самостоятельным истолкователем, он брал толкования разных древних отцов и объединял их); Толковая Библия А.П. Лопухина, содержащая подробный текст и комментарий на Евангелие от Луки. Автором комментария на Евангелие от Луки был Николай Петрович Розанов. Издательство «Герменевтика», в серии «Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII веков», в 2021 году выпустило сборник святоотеческих комментариев на Евангелие от Луки. В 2019–2020 годах издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета выпущен большой труд святителя Амвросия Медиоланского «Изъяснения Евангелия от Луки».

Евангелие от Луки начинается словами:

Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен (Лк. 1,1–4).

Только у Луки текст Евангелия предваряется таким предисловием, в котором к тому же обозначено имя адресата. Евангелие написано для некоего Феофила. Имя Феофил (др. – греч. Θεός – Бог, φιλία – любовь) буквально означает «любящий Бога». Многие истолкователи говорят, что реального Феофила не было. Это Евангелие адресовано всем, кто любит Господа Иисуса Христа. В этом смысле каждый из нас «Феофил» – любящий Господа: «Евангелие написано к Феофилу, то есть к тому, кого любит Бог. Если ты любишь Бога, значит, оно обращено к тебе; если же оно обращено к тебе, прими дар евангелиста. С любовью сохраняй в тайниках души принятый от друга залог, береги его дарованным нам Духом Святым, как можно чаще рассматривай и исследуй» (Амвросий Медиоланский. Изъяснения Евангелия от Луки. 1.12).

Хотя существовала и другая точка зрения: «Но нет сомнения, что Лука писал Евангелие не для одного Феофила, а для всех христиан, которым было важно ознакомиться с историей жизни Христа в таком систематическом и проверенном виде, какой эта история имеется в Евангелии Луки» (Толковая Библия А.П. Лопухина. Толкование на Евангелие от Луки. Повод и цель, место и время написания Евангелия).

Но! Как мы можем любить Того, Которого не видели, свидетелями жизни Которого не являлись? В Евангелии от Иоанна Христос говорит: Блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин. 20,29). Святитель Григорий Палама уточняет: «Господь ему сказал: Яко видев Мя, веровал еси: блажени не видевшии, и веровавший, показывая этим, что те, которые собственными очами взирали на славу (Его), ничем большим не обладают над теми, которые чрез них были приведены в веру в Него» (Омилии. 17). И тем более блаженны те, которые возлюбили Господа, хотя во дни своей земной жизни они Его не видели, не слышали, не осязали. Мы узнаем Бога невидимого, во-первых, через рассматривание творений видимых – мира природы (см. Рим. 1,20); во-вторых, мы постигаем Господа через Слово Божие, книги Ветхого и Нового Заветов, через Библию; в-третьих, самое великое откровение Бога о Самом Себе – воплощенное Слово Божие, Господь Иисус Христос: Слово стало плотню, и обитало с нами, полное благодати и истины (Ин. 1,14); в-четвертых (хотя это можно поставить и на первое место), мы познаем Христа, прежде всего, в церковных таинствах, начиная с таинства Крещения. Во время крещения, когда крестят верующего человека, поется: «Елицы во Христа крестихомся, во Христа облекохомся». Особенно мы постигаем Христа Спасителя в таинстве Святого Причастия, когда причащаемся Его истинного Тела и Его истинной Крови.

Поэтому мы не можем сказать, что в нашей жизни не было личной встречи со Христом. Конечно, она была. Иначе мы не называли бы себя христианами, то есть Христовыми. Итак, евангелист Лука пишет, что многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Многие! Но на тот момент было написано Евангелие от Матфея, и, может быть, Лука видел начальные записи Евангелия от Марка. Но это явно не многие. Евангелие от Иоанна не было написано во дни Луки. Иоанн Богослов – последний автор книг Нового Завета. Кого же имеет в виду Лука, когда пишет о «многих»?

Ориген толкует: «Да будет вам известно, что не только четыре Евангелия, но многие были написаны, из которых были отобраны те, что мы имеем, и вручены Церкви. Об этом мы узнаем из самого пролога Луки, начинающегося так: Так как многие пытались составить повествование. Когда он говорит пытались, то это содержит скрытое обвинение тех, кто приступил к написанию Евангелий без милости Святого Духа. Конечно же, Матфей, Марк, Иоанн и Лука не пытались писать, но писали Евангелия, исполненные Святого Духа. <…> Мы также читали многие другие, так чтобы не казаться невежественными тем людям, кто считает себя что-то знающим, если они исследовали эти [другие] евангелия. Но в этом всем мы не одобряем ничего другого, кроме того, что одобряет Церковь, а именно только четыре принятых Евангелия. Это именно то, о чем мы читаем в начале: “…многие пытались составить повествование о вещах, нам яснейшим образом известных”. Они делали попытки и пытались писать о тех вещах, которые были нами поняты яснейшим образом. Свое намерение Лука показывает в своей речи, а именно, “нам яснейшим образом известных”, по-гречески πεπληροφορημένων (что по-латыни нельзя выразить одним словом). Он знал это ясной верой и разумом и не колебался в том, так ли это или нет» (Беседы на Евангелие от Луки. Е1-3).

Действительно, были апокрифические «евангелия» и неканонические евангелия, которые иногда даже признавались святыми отцами и отцами Церкви как вполне авторитетные, но неканонические тексты, например «Евангелие Никодима» и другие. Не в каждом случае Церковь объявляла, что это что-то еретическое. Просто некоторые писали о Христе без вдохновения от Духа Святого.

Так, о Христе проповедует вся вселенная. Но мы отдаем предпочтение проповеди отцов Церкви. Правило девятнадцатое Шестого Вселенского Собора, Трулльского, иначе Пято-Шестого Собора, устанавливает: «Предстоятели церквей должны во вся дни, наипаче же во дни воскресные, поучати весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественнаго Писания разумения и разсуждения истины и не преступая положенных уже пределов и предания богоносных отец: и аще будет исследуемо слово Писания, то не инако да изъясняют оное, разве как изложили светила и учители Церкве в своих писаниях, и сими более да удовлетворяются, нежели составлением собственных слов, дабы, при недостатке умения в сем, не уклонитися от подобающаго. Ибо, чрез учение вышереченных отец, люди, получая познание о добром и достойном избрания, и о неполезном и достойном отвращения, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут недугом неведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и, страхом угрожающих наказаний, соделывают свое спасение». Седьмой Вселенский собор, созванный в 787 году в городе Никее при императрице Ирине (вдове императора Льва IV Хазара), состоявший из трехсот шестидесяти семи отцов, представлявших в основном восточную часть Церкви, и легатов папы римского, подтвердил вселенский статус и значение предшествовавшего собора, не оспорив его решений. Это привело к завершению эры отцов Церкви. Последним отцом Восточной Церкви стал Иоанн Дамаскин, а Западной – Беда Достопочтенный. Все последующие авторы экзегетических сочинений потеряли свою самостоятельность и общецерковное значение. В греческой патристической традиции исключение делается только для Григория Паламы.

Казалось бы, все говорят об одном, но говорят по-разному. Кто-то говорит в духе и истине, а кто-то – от себя. Наша задача при изучении любого текста Нового Завета – иметь святоотеческое понимание этого текста.

Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета (Лк. 1,5).

Святитель Амвросий Медиоланский пишет: «Священник Захария не есть простой священник: он происходит из Авиевой череды, то есть выделяется благородством происхождения среди старших родственников жены. А жена его, как говорит евангелист, была из рода Ааронова. Таким образом, благородство происхождения святого Иоанна восходит не только к его родителям, но и к далеким предкам; он почитаем за принадлежность не к властям предержащим века сего, но как наследник верного духовного рода. Предтеча Христа должен был опираться на таких предков, чтобы проповедовать пришествие Господа не впопыхах принятой верой, но верой, принятой от родителей и дедов и заложенной в нем самим законом природы» (Изъяснения Евангелия от Луки. 1.15–16).

Именно Евангелие от Луки содержит подробности, которых нет в других Евангелиях. Следовательно, можно предположить, что эта информация исходила от ближайшего окружения Господа Иисуса Христа. Лука затем объясняет, откуда он берет эту информацию. Он пишет далее о Деве Марии, что Она слагала в Своем сердце все эти события (см. Лк. 2,19,51). Поэтому Евангелие о детстве Иисуса Христа – это то, что исходит из сердца Пресвятой Девы Марии. Она сохраняла в Своем сердце память об этих событиях и передала Свои воспоминания и апостолу Матфею, который описывает Рождество Христово, и апостолу Луке или апостолу Павлу, который и поведал потом Луке, что надо писать.

Почему евангелисты подчеркивают, что Рождество Христово происходит во дни царя Ирода? Потому что в книге Бытия (древнейшей книге Ветхого Завета) есть пророчества, что Христос родится в этот мир тогда, когда царская власть отойдет от царственного дома Иуды. Умирающий Иаков дает пророчество о том, что Мессия Христос явится в этот мир, когда скипетр, символ царской власти, будет отнят от дома Иуды и законодатель умолкнет. Именно во дни Ирода (ок. 74–73 до Р. X. – 4 до Р. X.; по другим данным, 1 до Р. X.) первый царь нееврей – это сам Ирод, который был идумеянином. Законодательная власть у евреев тоже была отнята, потому что тогда они находились под римской оккупацией. Поэтому, хотя синедрион и вынес Иисусу Христу смертный приговор, его должен был утвердить римский захватчик прокуратор Понтий Пилат, поскольку евреи не имели никакой законодательной власти на собственной земле.

В книге Бытия умирающий патриарх Иаков призывает сыновей и пророчествует: Не отойдет скипетр от Иуды (Иуда – это царственный дом, царь Давид был из дома Иуды. – О. С.) и законодатель от чресл его (законодательная власть. – О. С.), доколе не приидет Примиритель (Христос Мессия. – О. С.), и Ему покорность народов (Быт. 49, 10). Пресвитер Руфин Аквилейский отмечает: «Данное место явным образом относится к Иуде. Ведь известно, что вплоть до Рождества Христова не оскудевали князья из рода Иуды и вожди от чресл его, вплоть до царя Ирода, который, если верить истории, которую написал Иосиф [Флавий], был чужеземцем и благодаря интригам добился царствования в Иудее. Сразу, как только это случилось и не стало вождя от чресл Иуды, приходит Тот, Кому это Царствие было предназначено, Кого ожидают народы и о Ком учит евангельская вера и церковная проповедь» (О благословениях патриархов. 1.7.4).

Через проповедь Евангелия не только еврейский народ обратился ко Христу, но и многие народы: еврейский народ в меньшей, другие народы – в большей степени. Таким образом, это древнее пророчество буквально исполнилось. Именно поэтому и Матфей, и Лука вспоминают Ирода, который в истории называется Иродом Великим. Это связано с тем, что он, чтобы приобрести популярность среди еврейского народа, капитальным образом отстроил Иерусалимский храм и создал династию. После него был Ирод Антипа, его сын. Сам Ирод Великий с большим недоверием относился даже к самым близким к себе людям. Он всех подозревал в желании сместить его.

Итак, был священник из Авиевой чреды <… > Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Это родители Иоанна Крестителя. Далее им дается характеристика, необычная для Библии:

Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно (Лк. 1,6).

Блаженный Феофилакт пишет: «Часто некоторые бывают праведны, но не пред Богом, а по видимости и пред людьми. Захария же и Елисавета были праведны пред Богом. Заповеди суть, например: не прелюбодействуй, не кради, а уставы суть, например: кто злословит своего отца или матерь свою, того должно предать смерти: ибо это праведно. Но знай, что и заповедь может называться оправданием, так как она делает человека праведным, и еще более есть оправдание Божие» (Толкование на Евангелие от Луки. Гл. 1). Больше ни о ком в Библии не сказано, что он был праведен пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно, то есть во всех отношениях эти люди оправдывали свое существование. Бог создал этот мир для праведных. В самом начале Библии говорится: И сказал Бог: да будет свет, и стал свет (Быт. 1, 3). Но потом мы видим, что этот первозданный свет куда-то пропадает. И Бог в четвертый день творит вещественные Солнце, Луну и звезды. Возникает вопрос: куда пропал первозданный свет, который был сотворен в первый день? Экзегеты объясняют, что он скрыт для праведных. Если в мире появляется праведный, первозданный свет объемлет его.

Дивеевские сестры, общавшиеся со старцем Серафимом Саровским, вспоминали, что непокрытыми у него оставались только кисти рук и лицо. Он очень строго, по-монашески одевался. Но было заметно, когда он начинал говорить о божественном, как тонкие лучики света как бы пробивались через кожу рук и лица. Святые изображаются с нимбами, с неким свечением вокруг головы. Это как раз тот самый первозданный свет, созданный для праведных.

Древние экзегеты могли задаваться вопросом: почему первым Божиим творением является свет? Ведь свет не самостоятельная субстанция, он должен от чего-то отражаться, что-то высвечивать. Отвечая на это недоразумение, можно предположить, что свет является первым творением для того, чтобы обозначить цель сотворения всего. А цель одна: во свете Господа узреть свет, то есть осознать смысл своего собственного существования. Бог – первопричина существования этого мира. Он и конечная цель мира и его существования.

Но можем ли мы признать, что эти люди действительно были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно? В Библии сказано: Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в Ангелах Своих усматривает недостатки: тем более – в обитающих в храминах из брения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли (Иов 4,18–19). Преподобный Исихий Иерусалимский пишет: «Истинно, быть без вины нелегко для человека. Отсутствие вины превосходит человеческие возможности. И даже сам порядок ангелов подвержен такой слабости. Вот как говорит Елифаз: Он и слугам Своим не доверяет. Очевидно, что Бог не доверяет праведникам – таким, как ты, кто верит в себя, – потому что Он знает немощь их природы и как легко падает их плоть. Падшие ангелы дают Богу повод не доверять им, в ком усматривает недостатки. Он низверг их из прежней чести и понизил их порядком, ибо они замышляли зло против Бога. Но если так с ними, то есть теми, кто, несмотря на слабость природы, живет тем не менее наверху среди доблестных сил, если так с ангелами, которые по природе своей были выше нас, то что сказать о положении человека, то есть о том, кто еще более подвержен греху?» (Беседы на Книгу Иова. 7.4.18–21).

Мы видим далее, как Захария смущается в вере от явления ему архангела Гавриила и даже наказывается за это, то есть даже самые совершенные люди допускают какие-то неточности. Человеческая святость, свет праведности человека не есть что-то самостоятельное. Луна не является источником света. Она отражает свет Солнца и только в той степени, в какой свет Солнца падает на нее. Поэтому мы имеем разные фазы Луны. Так и со святыми. Праведность святого – это не автономная от Бога праведность: когда Божество прикасается к человеку, он меняется.

Святитель Амвросий Медиоланский предлагает следующее решение: «Как Церковь, собранная из язычников, то есть из грешников, может быть непорочной из порочных, если не через Божественную благодать? Она прежде очистилась от греха, а затем воздерживалась от проступков, сохраняя безгрешную жизнь. Таким образом, она непорочна не от начала – потому что человеческой природе это невозможно, – но по Божественной благодати и по достигнутому состоянию, в котором она уже не грешит, оставаясь непорочной» (Изъяснения Евангелия от Луки. 1.17). То есть данная им характеристика указывает не на всю их жизнь («потому что человеческой природе это невозможно»), но на результат, к которому они пришли во дни своей старости.